Индикаторы фазы 220В на светодиодах

Пробники, используемые для индикации «фазы», наличия высокого напряжения, известны уже несколько десятилетий. Обычно в их состав входят последовательно включенные щуп-жало отвертки, ограничитель тока — резистор сопротивлением 0,47. 1 МОм с малой емкостью между подводящими электродами (резисторы типа ВС-0,5, МЛТ-1,0, МЛТ-2,0), неоновая лампа и сенсорная площадка. При однополярном подключении отвертки к токонесущему «фазовому» проводнику и касании пальцем сенсорной площадки неоновая лампа светится, сигнализируя о наличии напряжения. Напряжение, которое можно контролировать подобным индикатором, составляет 90. 380 В, реже от 70 до 1000 В при частоте 50 Гц.

Длительное время считалось, что заменить неоновую лампу другим элементом индикации невозможно. Действительно, емкостной ток, протекающий от источника переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 100. 400 В через цепь индикации и тело человека на «землю» при эквивалентной емкости тела человека около 300 пФ (экспериментальная оценка автора), составляет 10. 40 мкА, что на два порядка ниже величины тока, необходимого для свечения светодиодов. Тем не менее, применяя специальные схемные решения, можно использовать для индикации «фазы» светодиоды, пьезокерамические зуммеры и другие излучатели [Рл 3/95-26, F 11/97-1313].

Оценим мощность, потребляемую неоновой лампой при ее непрерывном свечении: при напряжении на лампе типа МН-3, равном 65 В, и токе 10. 40 мкА подводимая мощность не превышает 0.5. 2 мВт. Значение подводимой мощности оказывается достаточным, чтобы светодиод мог светиться, однако напрямую обеспечить необходимую величину тока невозможно. Поэтому требуется использование своеобразных «трансформаторов времени»: во сколько раз уменьшается время непрерывного свечения светодиода, во столько раз возрастает сила тока, протекающего через него. В результате получается не непрерывное свечение индикатора, а импульсное, с сохранением величины подводимой мощности. Для реализации такого «трансформатора времени» прекрасно подойдут релаксационные генераторы импульсов, работающие по принципу накопления и кратковременного сброса энергии: периодический заряд конденсатора от слаботочного источника тока до напряжения пробоя порогового элемента и последующий разряд на низкоомную нагрузку — светодиод. Разрядный ток при этом достаточен, чтобы вызвать яркую вспышку светодиода.

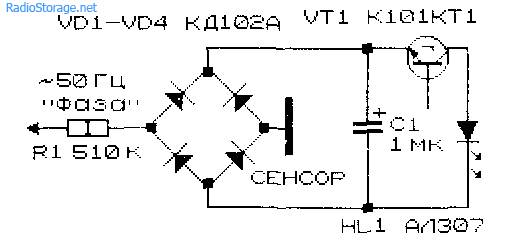

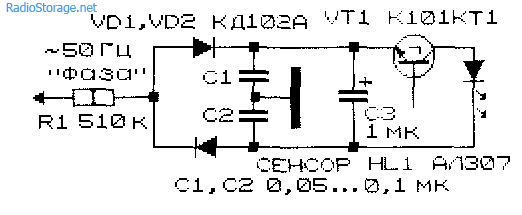

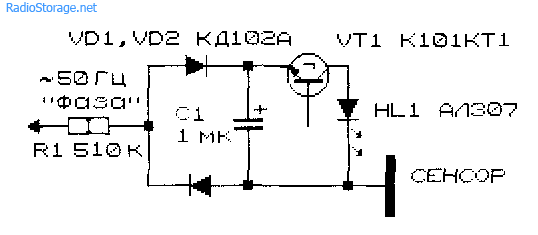

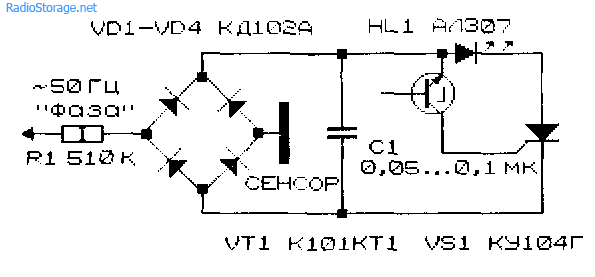

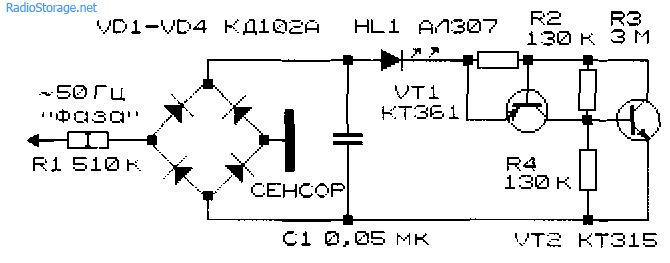

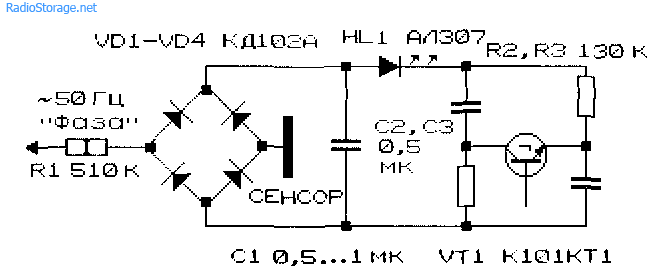

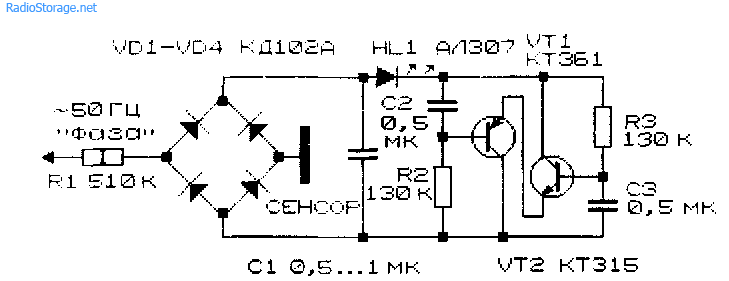

Таким образом, подобное устройство должно содержать накопительный конденсатор, имеющий малый ток утечки и рассчитанный на рабочее напряжение, превышающее напряжение пробоя порогового элемента, и сам пороговый элемент с малыми токами утечки при напряжении ниже пробойного и небольшим сопротивлением при пробое. Этим требованиям отвечают лавинные транзисторы и их аналоги. На рис. 34.1 — 34.3, 34.6 приведены схемы индикаторов «фазы», выполненные на основе релаксационных генераторов на лавинных транзисторах типа К101КТ1 структуры п-р-п (либо К162КТ1 структуры р-п-р). Транзисторы должны быть включены инверсно.

(рис. 34.1) содержит ограничитель тока, выпрямитель по мостовой схеме, и, собственно, релаксационный генератор импульсов. Частота вспышек светодиода при напряжении сети 220 В около 3 Гц: увеличение емкости (бумажного или электролитического конденсатора с малой утечкой) приводит к повышению яркости вспышек и уменьшению частоты. Минимальное напряжение, которое позволяет обнаружить подобный индикатор, составляет 45 В. Частота вспышек при этом равняется 0,3 Гц. Для сравнения: индикаторы на неоновых лампах позволяют индицировать напряжения не ниже 65. 90 В.

Индикаторы (рис. 34.2 и 34.3) используют другие схемы выпрямителей с сохранением основного назначения. В этих схемах продемонстрирована также возможность подключения сенсорных площадок к другим элементам схемы.

Устройство (рис. 34.4) выполнено на основе составного лавинного тиристора. В схеме генератора импульсов (рис. 34.5) используется аналог лавинного транзистора с напряжением переключения (пробоя) 12 В. Для транзисторов микросхемы К101КТ1 при инверсном включении это напряжение около 8 В.

Индикатор «фазы» (рис. 34.6) собран по мостовой RC-cxe-ме с лавинным транзистором в диагонали моста в качестве порогового элемента.

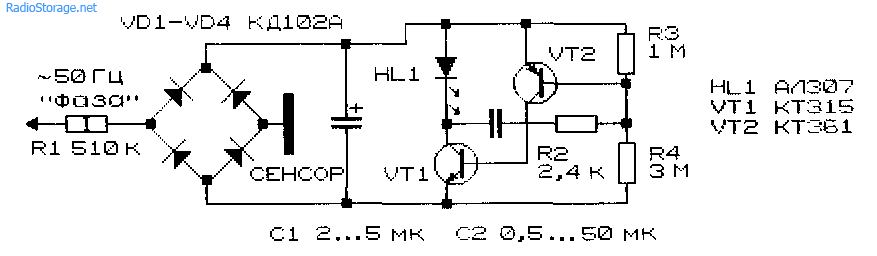

Схема индикатора (рис. 34.7) также содержит RC-moct, однако в ней использованы транзисторы разной (п-р-п и р-п-р) структуры: при заряде конденсаторов С2 и СЗ до определенного значения транзисторы мгновенно переключаются из состояния «выключено» в состояние «включено». Происходит разряд конденсатора С1 на светодиод HL1, и процесс повторяется.

В индикаторах «фазы» без использования внешних источников питания могут быть применены и другие виды генераторов. Например, на рис. 34.8 показана схема индикатора с генератором на двух транзисторах разного типа проводимости. При варьировании параметров элементов могут быть получены частые, но неяркие вспышки светодиода, либо яркие, но редкие вспышки. Следует отметить, что при увеличении емкости накопительного конденсатора С1 (для всех схем) возрастает и «мертвое время» — с момента подключения индикатора к сети до момента первой вспышки (доли, единицы секунд).

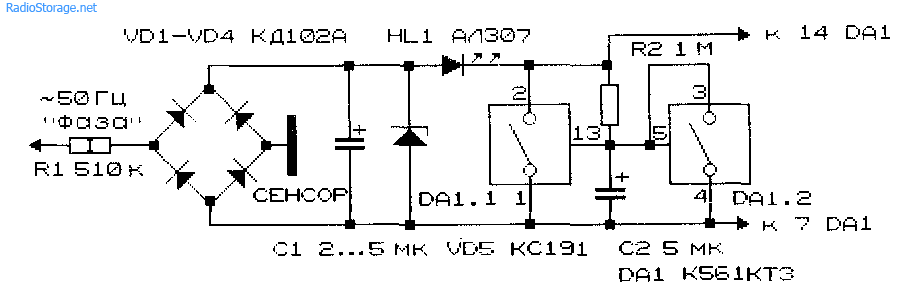

На рис. 34.9 и 34.10 представлены схемы индикаторов «фазы» с генератором импульсов на К7Ю7-микросхемах. Генератор импульсов (рис. 34.9) выполнен на основе К7Ю7-коммутатора. Он вырабатывает пилообразные импульсы, поэтому яркость свечения светодиода плавно нарастает и плавно снижается. Работает генератор следующим образом: конденсатор С2 заряжается через резистор R2 до напряжения включения коммутаторов тока (элементы DA1.1 и DA1.2); при срабатывании коммутаторов ключевой элемент DA1.1 разряжает через светодиод накопительный конденсатор С1, a DA1.2 разряжает конденсатор С2, после чего процесс повторяется.

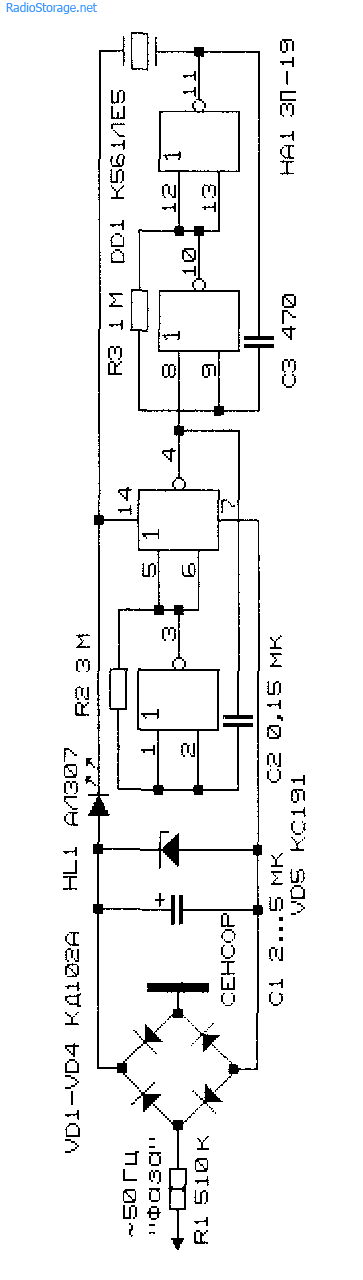

Устройство (рис. 34.10) основано на двух генераторах импульсов, первый из которых определяет длительность и частоту следования световых вспышек и звуковых посылок, второй — частоту звука. Поскольку в процессе заряда конденсатора С1 устройство потребляет на несколько порядков меньший ток, чем в режиме индикации, оно, фактически работает по описанному ранее принципу «включено/выключено».

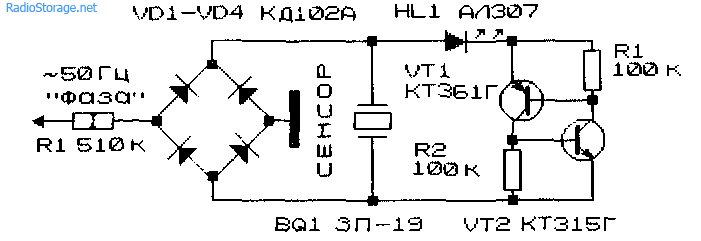

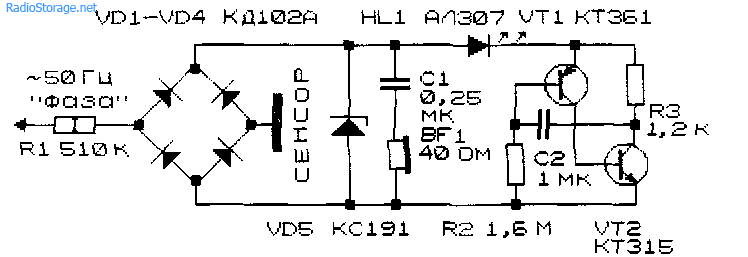

Индикаторы «фазы» (рис. 34.11 и 34.12) также содержат то-коограничивающий резистор R1, мостовой выпрямитель VD1 — VD4 и генератор слаботочных импульсов. В схеме на рис. 34.11 он выполнен на аналоге биполярного лавинного транзистора (транзисторы VT1, VT2) [МЭСХ 4/98-23], а в схеме на рис. 34.12 на несимметричном мультивибраторе на транзисторах VT1 и VT2 [EWWW 6/00-459]. Отличаются эти схемы от вышеописанных тем, что помимо светодиодной индикации используют и звуковой сигнал. В первом индикаторе использован пьезокерамический звукоизлучатель, одновременно играющий роль времязадающего конденсатора релаксационного генератора импульсов. У второго — для звуковой индикации использован телефонный капсюль сопротивлением 40. 60 Ом.

В схемах могут быть применены светодиоды типов АЛ307, АЛ336 и другие индикаторы, которые желательно подобрать по максимальному свечению при минимальном токе. Особенно пригодны для этих целей так называемые сверхяркие светодиоды зарубежного производства. Поскольку падение напряжения на элементах схем (исключая резистор R1) определяется напряжением пробоя порогового элемента (8 В и более), в них могут быть использованы низковольтные кремниевые диоды и транзисторы с малыми обратными токами л-р переходов.

Индикаторы дают возможность проверять на токонесущих элементах наличие напряжения, превышающего 45. 50 В (при частоте 50 Гц), в том числе индицировать различные наводки; позволяют оценивать качество заземления и возможность его использования; проверять наличие напряжений на трубах отопления и т.д. Эти устройства можно использовать и в цепях с повышенной частотой, например, для индикации напряжения в сети 400 Гц, хотя следует учитывать, что емкостной ток через тело человека возрастает при этом пропорционально частоте тока. Чувствительность индикаторов можно легко понизить включением высокоомных делителей напряжения, неинверсным включением лавинных транзисторов, подключением стабилитронов и их цепочек и другими методами.

Вместо отвертки к индикаторам может быть подключена внешняя антенна. В этом случае индикаторы «фазы» преобразуются в индикаторы переменного электрического поля. Они дистанционно, бесконтактно и без использования источников питания сигнализируют о наличии высокого напряжения. Верхняя граничная частота работы таких индикаторов будет определяться частотными свойствами диодов выпрямителя и может достигать сотен МГц.

Литература: Шустов М.А. Практическая схемотехника (Книга 1), 2003 год

Источник

Индикатор напряжения (пробник электрика) на светодиодах своими руками

Проверка напряжения в цепи – процедура, необходимая при выполнении различного рода работ, связанных с электричеством. Некоторые любители-электрики, а иногда и профессионалы пользуются для этого самодельной «контролькой» – патроном с лампочкой, к которому подсоединены провода. Хотя такой метод запрещен «Правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей», он достаточно эффективен при грамотном использовании. Но все же в этих целях лучше пользоваться светодиодными определителями – пробниками. Их можно купить в магазине, а можно изготовить самостоятельно. В этой статье мы расскажем, для чего нужны эти приборы, по какому принципу они работают и как изготовить индикатор напряжения на светодиодах своими руками.

Для чего нужен логический пробник?

Это устройство с успехом применяется, когда необходимо произвести предварительную проверку работоспособности элементов простой электрической схемы, а также для первичной диагностики несложных приборов – то есть в тех случаях, когда не требуется высокая точность измерений. С помощью логического пробника можно:

- Определить наличие в электроцепи напряжения величиной 12 – 400 В.

- Определить полюса в цепи постоянного тока.

- Произвести проверку состояния транзисторов, диодов и других электрических элементов.

- Определить фазную жилу в электроцепи переменного тока.

- Прозвонить электрическую цепь для проверки ее целостности.

Наиболее простыми и надежными приборами, с помощью которых производятся перечисленные манипуляции, являются индикаторная отвертка и звуковая отвертка.

Пробник электрика: принцип работы и изготовление

Простой определитель на двух светодиодах и с неоновой лампочкой, получивший среди электриков название «аркашка», несмотря на несложное устройство, позволяет эффективно определять наличие фазы, сопротивления в электроцепи, а также обнаруживать в схеме КЗ (короткое замыкание). Универсальный пробник для электрика в основном используется для:

- Диагностики на обрыв катушек и реле.

- Прозвонки моторов и дросселей.

- Проверки выпрямительных диодов.

- Определения выводов на трансформаторах с несколькими обмотками.

Это далеко не полный перечень задач, которые решают с помощью пробника. Но и перечисленного достаточно, чтобы понять, насколько полезно это устройство в работе электромонтера.

В качестве источника питания для этого устройства используется обычная батарейка с показателем напряжения 9 В. Когда щупы тестера замкнуты, величина потребляемого тока не превышает 110 мА. Если же щупы разомкнуты, то устройство не потребляет электроэнергию, поэтому ему не нужен ни переключатель режима диагностики, ни выключатель энергопитания.

Пробник способен выполнять свои функции в полной мере, пока напряжение на источнике питания не падает ниже 4 В. После этого его можно использовать в качестве указателя напряжения в цепях.

Во время прозвонки электрических цепей, показатель сопротивления которых составляет 0 – 150 Ом, загорается два светоизлучающих диода – желтого и красного цвета. Если показатель сопротивления составляет 151 Ом – 50 кОм, то светится только желтый диод. Когда на щупы прибора подается напряжение сети величиной от 220 В до 380 В, начинает светиться неоновая лампа, одновременно с этим наблюдается легкое мерцание LED-элементов.

Схема этого индикатора напряжения имеется в интернете, а также в специализированной литературе. Изготавливая такой пробник своими руками, его элементы устанавливают внутри корпуса, который изготовлен из изоляционного материала.

Зачастую для этих целей используется корпус от ЗУ любого мобильного телефона или планшетного компьютера. С передней части корпуса следует вывести штырь-щуп, с торцевой – качественно изолированный кабель, конец которого снабжен щупом или зажимом-«крокодильчиком».

Сборка простейшего пробника напряжения со светодиодным индикатором – на следующем видео:

Как изготовить эвуковой пробник электрика своими руками?

У некоторых запасливых любителей в «арсенале» можно найти множество полезных вещей, в том числе и наушник (капсюль) для телефона ТК-67-НТ.

Подойдет и другое аналогичное устройство, снабженное металлической мембраной, внутри которого расположена пара последовательно соединенных катушек.

На базе такой детали может быть собран несложный звуковой пробник.

В первую очередь нужно разобрать телефонный капсюль и отсоединить катушки друг от друга. Это нужно для того, чтобы освободить их выводы. Элементы размещаются в наушнике под звуковой мембраной, около катушек. После сборки электрической цепи мы получим вполне рабочий определитель со звуковой индикацией, который возможно применять, к примеру, в целях проверки дорожек печатных схем на взаимное перемыкание.

База такого пробника – электрогенератор с индуктивной противоположной взаимосвязью, основными деталями которого является телефон и транзистор малой мощности (лучше всего германиевый). Если такого транзистора у вас нет, то можно воспользоваться другим, обладающим проводимостью N-P-N, однако в этом случае полярность включения источника электропитания следует поменять. Если включить генератор не получается, выводы одной (любой) катушки нужно поменять между собой местами.

Увеличить громкость звука можно, выбрав частоту электрогенератора таким образом, чтобы она была максимально приближена к резонансной частоте наушника. Для этого мембрану и сердечник нужно расположить на соответствующем расстоянии, изменяя интервал между ними до получения нужного результата. Теперь вы знаете, как сделать индикатор напряжения на базе телефонного наушника.

Наглядно изготовление и использование простейшего пробника напряжения на видео:

Заключение

В этом материале мы рассказали, как индикатор напряжения на светодиодах можно собрать своими руками, а также рассмотрели вопрос изготовления простого диагностического прибора на базе звукового наушника.

Как видите, самостоятельно собрать светодиодный индикатор, как и звуковой определитель, достаточно несложно – для этого достаточно иметь под рукой паяльник и нужные детали, а также обладать минимальными электротехническими знаниями. Если же вы не очень любите самостоятельно собирать электрические устройства, то при выборе прибора для несложной диагностики стоит остановиться на обычной индикаторной отвертке, которая продается в магазинах.

Источник