- Как самостоятельно создать детектор для обнаружения скрытой проводки

- Предназначение сигнализаторов скрытой электрической проводки

- Типы индикаторов

- Схемы индикаторов своими руками

- Схема 1: искатель с акустической индикацией

- Схема 2: детектор с акустической и визуальной индикацией

- Схема 3: искатель на полевом транзисторе

- Схема 4: с использованием Ардуино

- Схема 5: сигнализатор обрыва провода

- Схема 6: на базе микросхемы К561ЛА7

- Универсальный детектор проводки

- Малогабаритный металлодетектор

- Нестандартные способы поиска скрытой проводки

- Прибор для проверки УЗО и Диф автоматов током утечки своими руками

Как самостоятельно создать детектор для обнаружения скрытой проводки

Зачастую даже «косметические» ремонтные работы в доме или квартире сопровождаются разрушением перегородок и других стен, перемещением розеток или выключателей. Одно дело, если данные процедуры выполняются в новостройке, другое — на объекте, сданном в эксплуатацию.

В последнем случае опасность демонтажа связана с тем, что под слоем штукатурки в стенах находятся электрические провода. Неправильная последовательность действий можно привести к смертельному удару током. Чтобы избежать подобных неприятностей, принято использовать специальные приборы. Ниже приведена основная информация, позволяющая создать детектор скрытой проводки своими руками.

Примечание. Если установкой электрической проводки занимались не вы, нельзя полностью быть уверенным в правдивости имеющихся схем. Возможно, впоследствии вносились какие-то изменения, но они не были зафиксированы в документах.

Предназначение сигнализаторов скрытой электрической проводки

Сигнализатор скрытой проводки иначе называется детектором переменного напряжения. Такое устройство используется для определения наличия тока в диапазоне действия. Главная особенность — отсутствие необходимости в подключении прибора к сети. Простое оборудование позволит обнаружить опасное напряжение, узнать, где расположены провода в бетонных и кирпичных стенах.

Это действие, которое важно выполнять перед штроблением или сверлением стен. В противном случае высока вероятность того, что сверло заденет проводку в стене. Это может привести ко многим негативным последствиям: неисправность всей системы, выход из строя инструмента, которым вы работали, получение увечий и другое.

Покупные приборы в специализированных магазинах электротехники и инструментов хороши и точны, но стоят очень дорого. А тратить большие деньги на то, что может пригодиться раз в пятилетку, не хочется. Альтернативный способ — сконструировать самодельный детектор скрытой проводки своими руками. На его создание уйдет минимум времени и сил. Вы сохраните деньги, получив аналогичный результат.

Типы индикаторов

Детекторы делятся на несколько разных типов. Их классифицируют по принципу действия, механизму, применяемому для оповещения пользователя при обнаружении проводов, и так далее. У каждого приспособления есть свои преимущества и недостатки.

Рассмотрим их ниже:

- Электростатический индикатор скрытой проводки используется для поиска электрического поля, формируемого напряжением на проводах. Из достоинств выделим простоту схемы и возможность обнаружения тока на больших расстояниях. Минусы — возможность работы только в сухой среде, а также наличие напряжения в сети, чтобы зарегистрировать проводку.

- Электромагнитный прибор фиксирует электромагнитное поле, создаваемое током, движущимся по проводам. Схема детектора максимально проста, позволяет добиться высокой точности. Недостаток аналогичен электростатическому аналогу: проводка должна быть под напряжением, при этом подключенная нагрузка — не ниже 1 кВт.

- Индуктивный индикатор — по сути, обычный металлоискатель. Такое устройство самостоятельно создает электромагнитное поле, а затем фиксирует его изменения. Главное преимущество — нет необходимости в напряжении. Из недостатков — сложная схема и возможность ложных срабатываний, поскольку детектор будет фиксировать любые металлические изделия.

- Комбинированный индикатор — заводские модели, в которых заложены разные принципы работы. На фоне высокой точности, чувствительности и эффективности единственным недостатком является большая стоимость.

Схемы индикаторов своими руками

Что касается методов оповещения об обнаружении проводки, детекторы делятся на несколько типов:

- акустические (звуковой сигнал);

- визуальные (информация на экране или мигающая лампочка);

- комбинированные (и звуковые, и видеосигналы).

Ниже мы коротко расскажем о нескольких схемах построения самодельных сигнализаторов проводки. Независимо от выбранного варианта, после создания индикатора обязательно убедитесь в его работоспособности. Если будет нужно, то выполните калибровку.

Схема 1: искатель с акустической индикацией

Такой прибор для поиска скрытой проводки защищен от наведенного напряжения при помощи дополнительного сопротивления. Сам резистор устанавливается так, чтобы его можно было свободно исключить из системы, а устройство продолжило работать.

Антенна изготавливается из медного проводника длиной от 50 до 150 мм. При обнаружении электрического провода под напряжением прибор начнет издавать треск, издаваемый пьезоэлементом. Чтобы повысить громкость оборудования, можно подключить такой элемент через мост.

Схема 2: детектор с акустической и визуальной индикацией

Еще одна несложная схема самодельного детектора. Его можно построить на простом микрочипе. Основной особенностью данного решения является наличие сопротивления 50 МОм и выше, защищающего устройство от наведенного напряжения. Устанавливать ограничительный резистор для светодиода необязательно: эту задачу решает используемый микрочип.

Схема 3: искатель на полевом транзисторе

Нетрудно будет сделать сигнализатор проводки, используя полевой транзистор. Для этого необязательно хорошо знать принципы электротехники.

Прежде чем начинать процесс сборки, нужно обзавестись следующими инструментами и компонентами:

- паяльник с канифолью и припоем;

- нож, пинцет и кусачки;

- транзистор модели КП303 или КП103;

- динамик 1500-2100 Ом (такие раньше использовались в старых домашних телефонах);

- батарейки на 1,5-9 В;

- выключатель;

- провода.

Особенностью работы с полевыми транзисторами является их уязвимость к электростатическому пробою. Поэтому важно выполнить заземление для металлических инструментов. Пинцет необходим для того, чтобы избежать соприкосновения с выводами данного элемента. Пальцами их трогать категорически запрещено!

Данный прибор будет работать по принципу улавливания электрического поля. Воздействуя на схему, электрическое поле меняет толщину n-p перехода, что уменьшает исток-сток или повышает проводимость сигнализатора. Все изменения соответствуют частоте сети, к которой подключены провода, формирующие поле. Поэтому сигнализатор будет издавать шум мощностью 50 Гц. Он будет возрастать по мере приближения к проводке.

Будьте осторожны при выполнении сборки, поскольку легко перепутать выводы на транзисторе. Управляющим выводом может быть затвор. Он фиксирует уменьшение или увеличение значения электрического поля. По этой причине транзистор стоит устанавливать в стальной корпус, коммутируемый с затвором. Он выполняет функцию антенны, принимая импульсы с проводки.

Чтобы визуально оповестить пользователя об обнаружении скрытых проводов, параллельно цепи исток-сток устанавливают стрелочный прибор с балластным сопротивлением (можно взять из магнитофона) либо монтируют миллиамперметр 1-10 кОм. Для подключения задействуют упругие одножильные провода. Чем ближе прибор к спрятанным проводам под напряжением, формирующим электрическое поле, тем сильнее будет сигнал.

Схема 4: с использованием Ардуино

Данная схема включена в статью просто для наглядного примера. Она является очень сложной, поэтому объяснять ее не имеет смысла. Те, кто разбираются в платах Ардуино, и без того знают, как построить на них детектор скрытой проводки.

Схема 5: сигнализатор обрыва провода

Это небольшое устройство может быть собрано и установлено внутри пустого корпуса от маркера. Антенна в данном случае выпускается через нижнее отверстие. Ее длина подбирается в соответствии с потенциальной глубиной залегания электропроводки. Обычно достаточно использовать антенну до 100 мм. Если провода спрятаны неглубоко, то можно обойтись длиной ножки на полевом транзисторе.

Функции тестера выполняет униполярный транзистор VT1. Как только затвор устройства будет расположен вблизи с проводами, понизится сопротивление на цепи сток-исток. В итоге будут открываться остальные транзисторы, включится светодиод, оповещающий об обнаружении проводки.

Полевой транзистор КП103 и светодиод АЛ307 могут быть заменены аналогичными изделиями. При выборе биполярных транзисторов особо не заморачивайтесь: используйте те, которые есть под рукой. Главное, найти устройство нужных мощности и проводимости. С другой стороны, должен быть высоким коэффициент передачи. Вместо КТ203 можно взять КТ361. Устанавливая КП103, проследите за тем, чтобы он был расположен горизонтально. Затвор компонента нужно загнуть так, чтобы он находился выше корпуса элемента.

Схема 6: на базе микросхемы К561ЛА7

Чтобы построить детектор обнаружения проводки данного типа, воспользуйтесь микросхемой К561Ла7, в которую следует добавить светодиод АЛ 307 или АЛ 336, а также батарейку на 3-15 В.

Стоимость схемы К561Ла7 составляет порядка 15-25 рублей. Антенна на входе подает сигнал, а светодиод, выполняющий функцию индикатора, будет оповещать вас о наличии напряжения. Логические компоненты следует вводить последовательно, поскольку на схеме К561Ла7 используются инверсивные выходы (когда есть сигнал на входе, его нет на выходе, и наоборот).

Универсальный детектор проводки

Для создания универсального сигнализатора скрытой проводки понадобятся знания в области радиостроения. Прибор конструируется на двух независимых блоках. Первый — искатель проводки под напряжением, второй — металлодетектор. Таким образом, вы сможете отыскать проводку, спрятанную в стальной металлоконструкции, или кабель, на который не подано напряжение сети. Устройство выполняет дополнительные задачи, связанные с поиском обесточенных проводов, арматуры, гвоздей и прочих металлических вещей.

Основная часть прибора состоит из двух усилителей КР140УД1208. В данном случае не используется звуковой сигнализатор. Транзистор КТ315 применяется для создания генератора высоких частот, а переменное сопротивление R6 помогает ему перейти к режиму возбуждения. Сигнал на выходе генератора выпрямляется за счет диода КД522. Компаратор, созданный на базе усилителя КР140УД1208ОУ, при помощи этого сигнала переводит генератор звуковых сигналов (К561ЛЕ5) в режим ожидания. При этом светодиод гаснет.

Вращая переменное сопротивление R6, транзистор КТ315 переходит в другой режим работы, близкий к порогу генерации. Состояние контролируется световым индикатором и звуковым генератором. Они будут выключены. Чтобы найти проводку, переместите прибор ближе к стене. Когда антенна из индуктивных катушек L1 и L2 окажется вблизи металла, изменится магнитное поле. Это приведет к срыву генерации, запуску компаратора и зажиганию светодиода. Пьезоизлучатель сформирует звук, частота которого соответствует 1000 Гц.

Малогабаритный металлодетектор

Главной особенностью сигнализатора данного типа является отсутствие необходимости в намотке катушки индуктивности, поскольку элемент заменен обмоткой реле. Изделие функционирует по принципу подсчета разностной частоты на двух генераторах. Один из генераторов будет менять частоту колебаний при сближении с объектом, внутри которого есть скрытый металлический предмет.

Основными компонентами являются генераторы LC и RC. К ним добавляют смеситель, компаратор и два каскада — выходной и буферный. Частота работы обоих генераторов приблизительно одинаковая. После прохождения через смеситель на выходе появляются три частоты. Последняя представляет собой разность двух предыдущих. Специальный фильтр высчитывает эту разность и подает сигнал на компаратор, который создает меандр с той же частотой. Формируются импульсы, которые человек слышит в виде потрескиваний. Частота звука такого потрескивания позволяет обнаружить проводку.

Нестандартные способы поиска скрытой проводки

Обнаружить скрытую проводку можно не только при помощи специализированного детектора. Можно воспользоваться и другими средствами. Мало у кого есть дома компас, однако при наличии данного инструмента можно самостоятельно найти провода в стене. Дайте нагрузку на электрическую линию, следите за отклонением стрелки, которая укажет на кабель.

Второй вариант намного эффективнее, но основан на приблизительно том же действии — силе магнита. К отрезку нити привяжите магнит, изготовленный из неодима. Ведите его вдоль перегородки или стены. Магнит будет отклоняться каждый раз вблизи арматуры или провода. Электрический ток генерирует магнитное поле, на которое реагирует самодельный инструмент.

Таким образом, для поиска скрытой проводки необязательно покупать дорогостоящие профессиональные приборы. Детекторы и сигнализаторы можно создать из подручных средств и недорогих компонентов из магазина электроники. Существуют более простые методы, однако помните, что поиск проводки при помощи магнита с ниткой позволяет получить не самые достоверные результаты.

Источник

Прибор для проверки УЗО и Диф автоматов током утечки своими руками

Расчеты резисторов, как переменных так и постоянных для проверки УЗО / ДИФ автоматов на рабочие диапазоны 10mA, 30mA, 100mA и 300mA мы рассматривали в этой статье.

Как там было сказано, для себя я решил сделать приборчик для проверки УЗО и ДИФ автоматов по току срабатывания в совмещенном варианте, т.е. не ЧЕТЫРЕ отдельных переменных резисторов и к каждому еще по одному постоянному, а ДВА переменных резистора и каждому из них ПО ДВА постоянных резистора.

В результате у меня будет в одном случае проверка по токам 10 — 30 mA, а во втором — 100 — 300mA

Все расчеты я здесь повторять не буду — кому интересно — можете посмотреть подробно как я это делал здесь.

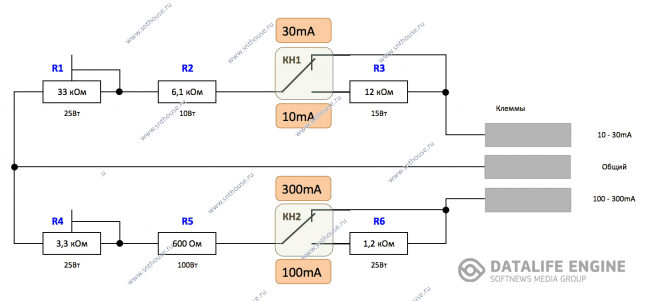

Просто обобщу результаты:

Для проверки по токам 10 — 30 mA

— Ток реального срабатывания по нижней и верхней границе диапазона — 4,5mA — 36mA

— Максимальное общее сопротивление резистора — 48,88 кОм

— Сопротивление постоянного резистора для гарантированного срабатывания по нижнему пределу 12mA для УЗО 10mA — 18,3кОм (3 Вт)

— Сопротивление постоянного резистора для гарантированного срабатывания по нижнему пределу 36mA для УЗО 30mA — 6,1кОм (10 Вт)

— Сопротивление переменного резистора — 42,7кОм 1Вт

Для проверки по токам 100 — 300 mA

— Ток реального срабатывания по нижней и верхней границе диапазона — 45mA — 360mA

— Максимальное общее сопротивление резистора — 4,8 кОм

— Сопротивление постоянного резистора для гарантированного срабатывания по верхнему пределу 120mA для УЗО 100mA — 1,83кОм (26 Вт)

— Сопротивление постоянного резистора для гарантированного срабатывания по нижнему пределу 360mA для УЗО 300mA — 611 Ом (80 Вт)

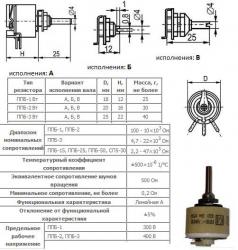

— Сопротивление переменного резистора — 4,27кОм 10Вт

Общая схема будет реализована таким образом что к переменному резистору в одном диапазоне измерений будет подключаться через тумблер один постоянный резистор, а для второго диапазона к первому постоянному резистору будет дополнительно подключаться второй.

Резисторы постоянного сопротивления должны вызывать гарантированное срабатывание УЗО / ДИФ автомата для каждого выбранного диапазона при крайнем положении переменного резистора (когда его сопротивление равно НУЛЮ)

В этом случае схема будет такой:

Подбираем подходящие резисторы по номиналу и мощности.

Резисторы лучше брать большей мощности, поскольку на них может выделяться мощность из-за того, что сопротивление их может меняться в процессе проверки УЗО / ДИФ автоматов.

Особенно это касается диапазона на 100 — 300 mA.

В моем случае я использовал переменные резисторы на 25Вт и тот, что был установлен на этот диапазон через некоторое время нагревался достаточно ощутимо.

Правда при проверке УЗО требовалось гораздо меньшее время чем при долговременном подключении нагрузки в виде наших сопротивлений.

При этом постоянные сопротивления не нагревались как ожидалось.

В качестве сопротивления R2 я использовал резистор на 5,6кОм

В качестве R5 — два сопротивления по 1кОм и мощностью 50 ватт каждый, в результате это дало мне сопротивление равное 500 Ом и мощность в 100 ватт.

Изначально в качестве переменного сопротивления я установил резистор на 47кОм, потом поменяю на 33кОм.

Как видите, постоянные сопротивления R2 и R5 имеют номиналы для гарантированного срабатывания УЗО для номиналов 30mA и 300mA соответственно в случае, если переменные резисторы R1 и R4 установлены в крайнем положении и их сопротивление равно НУЛЮ.

Через переключатели мы подключаем к нужной нам цепи дополнительные постоянные резисторы R3 и R6 с такими номиналами, которые в сумме с резисторами R2 и R5 дадут нам номинал сопротивления достаточный для гарантированного срабатывания УЗО на токи 10mA и 100mA соответственно.

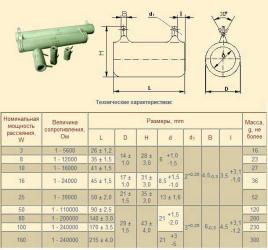

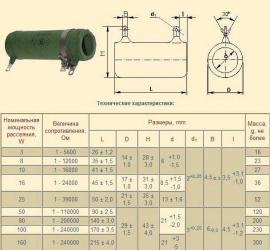

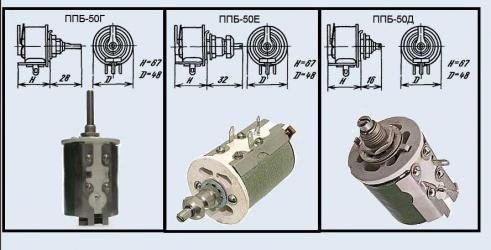

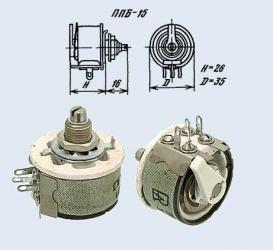

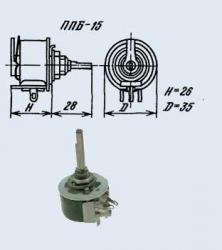

R1 — 47кОм — ППБ-25Д-25Вт (70 руб)

R2 — 5,6кОм — ПЭВ-10 — на 10Вт (30 руб)

R3 — 12кОм — ПЭВ-15 — на 15Вт (40 руб)

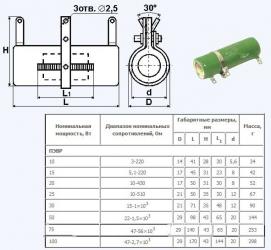

R4 — 3,3кОм — ППБ-25Д-25Вт (70 руб)

R5 — 500Ом — два параллельно соединенных резистора AH-50 50W1KJ — 50 Вт, 1 кОм — дает 500 Ом 100Вт (300 руб пара в Чип и Дип)

R6 — 1,2кОм — С5-35В-25Вт (30 руб)

Две переключающие кнопки ON-ON (15A 250VAC) — RS-202-3C3 — 112 руб пара в Чип и Дип

Корпус для РЭА G762, 95х158х58мм — 410 руб в Чип и Дип

Итого: 792 руб — и все получилось по «феншую».

Уже было в наличии:

Резистор R5 можно взять тоже типа ПЭВ, но при этом его длина будет около 10см, но можно сэкономить. поскольку стоит он дешевле.

Ну и коробочку можно использовать любую имеющуюся и подходящую по размерам.

Резисторы я покупал здесь — http://www.erk.su

Только они продают товар от 500 рублей.

Также можно купить необходимое на Митинском радио рынке.

Размеры постоянных резисторов:

ПЭВ-10 — длина 41мм, диаметр — 14мм

ПЭВ-15 — длина 45мм, диаметр — 17мм

С5-35В-25Вт — длина 50мм, диаметр — 21мм

Размеры переменных резисторов:

ППБ-25Д-25Вт — высота — 44мм, диаметр — 35мм

Некоторая справочная информация по резисторам большой мощности которые можно использовать:

Сам процесс сборки смотрите на фото ниже:

В корпусе просверлил посадочные отверстия диаметром 10мм для переменных резисторов.

С внутренней стороны бокса острым ножом сделал небольшую выемку под стопорящий выступ имеющийся в конструкции резистора который позволяет предотвратить его прокручивание после фиксации.

Отверстия под переключатель делал так:

По контуру посадочного места просверливал отверстия малого диаметра по всему периметру; далее тонкими бокорезами прокусывал перемычки; затем острым ножом равнял внутренние края отверстия.

Вот переключатели и они же установленные в коробку:

Установил в коробку переменные резисторы:

На второй половине крышки коробки установил кусок дин рейки для установки трех клемм. Дин рейка была установлена на имеющиеся в коробке посадочные места и сдвинута к краю коробки так, чтобы часть клемм выступала за стенку коробки.

Соответственно в стенке коробки и в одной и в другой ее крышках я вырезал небольшие прямоугольные отверстия чтобы клеммы нормально закрывались коробкой.

Клеммы у меня уже были — M6/8.D2 1SNA115501R1200

Поскольку они были высоковаты, то я отрезал «лишние» верхние проводники — получилось вполне нормально.

Потом залью отверстия термоклеем.

Примерил все в закрытом положении — ничего не мешает:

Вот так это будет выглядеть с выступающими наружу клеммами — красота. 🙂

Это резистор 1кОм на 50 Вт. Я их использовал два соединенные в параллель — это дало мне резистор сопротивлением 500 Ом и мощностью 100Вт.

Расположены они будут немного по другому — я их прикрепил аккурат между двумя переменными резисторами.

У этих резисторов по два «уха» для крепления — я их отпилил ножовкой так как они мне немного мешали.

На фото видно оставшееся в живых ухо. 🙂

Резисторы эти я приклеил на термоклей — держится очень крепко.

Напротив дин рейки я установил кусочек фольгированного текстолита. Сделал в нем пару отверстий под посадочные выступы на крышке боксика и установив текстолит расплавил эти выступы паяльником — получилось вполне нормальное крепление пластинки текстолита.

На текстолит я припоял одно из сопротивлений.

Начал монтаж.

Паял ПуГВ 1,5 квадрата. Соединения с переключателями делал луженым проводом 4 квадрата — так получилось достаточно жестко и не пришлось придумывать дополнительных креплений для постоянных резисторов.

А вот клеммы поближе

Собрал всю коробку.

Рядом с шурупами крепления приклеил прорезиненные ножки — они были в комплекте к коробке — получилось очень хорошо — коробка не скользит по столу:

А вот и внешний вид готового устройства. На резисторы временно надел те ручки которые были. Потом наверное поменяю на другие.

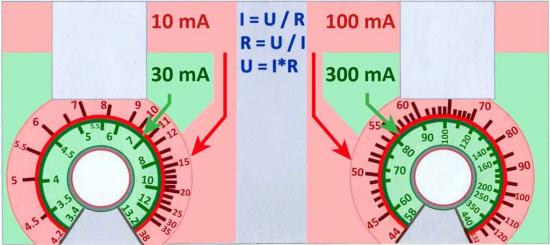

Также в дальнейшем сделаю надписи на бумаге под ламинатом — где какой выключатель и за что отвечает. Также планирую сделать шкалу для каждого из резисторов и нанести на нее значения токов для каждого из режимов.

Сейчас логика такая (если смотреть на коробку так, что резисторы находятся к человеку ближе, а выключатели дальше):

Слева диапазон 10-30 mA — выключатель нажат «вперед» — это диапазон 10mA, если выключатель нажать «на себя» — 30 mA.

То же самое с правой частью прибора — выключатель нажат «от себя» — диапазон 100mA, «на себя» — 300mA.

При этом на клеммах среднее гнездо предназначено для «общего» провода, левое — для диапазона 10-30mA, а правое — на 100-300mA.

В дальнейшем протестирую его с амперметром и с АСТРО-ДЕЛЬТА.

Наконец то получил заказанный мною АСТРО-ДЕЛЬТА.

С его помощью сделал примерную калибровку для визуального наблюдения тока утечки при проверке УЗО и ДИФ автоматов.

Об этом наверное отдельно статью напишу.

Сначала вырезал из бумаги рабочий трафарет и наложил его на корпус прибора.

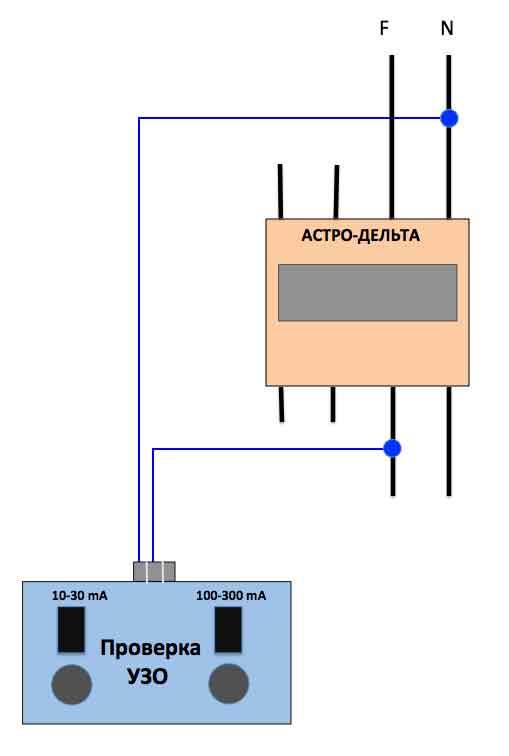

Подключил его к АСТРО-ДЕЛЬТА для анализа тока утечки по такой схеме:

Увеличивая-уменьшая ток утечки посредством переменного резистора на временной шкале я делал отметки по тем значениям, которые отображались на экране АСТРО-ДЕЛЬТА.

Калибровку сделал для всех четырех шкал-диапазонов: 10mA, 30mA, 100mA и 300mA

Обратил внимание, что АСТРО-Дельта врет в показаниях в пределах от 180mA и выше.

А роинципе по паспорту он должен отображать ток утечки до 200mA, так что «проблемы» с показаниями наблюдаются у самой границы пределов измерений.

Не знаю — это касается только моего экземпляра или так обстоит дело у всех Астро-Дельта.

Впоследствии я сравнил показания отображаемые Астро-Дельта и амперметра UNI-T UT71D который имеет функцию TRUE RMS&

Что могу сказать — показания Астро-Дельта находятся в пределах заявленной погрешности: +/- 5%

После градуировки я перенес данные на новую шкалу в более цивильном виде.

Как впоследствии оказалось при переносе я ошибся с расположением левой шкалы: перепутал месторасположение шкал на 10 и 30 mA,

Потом переделал.

На видео прибор показан с исправленной левой шкалой.

Распечатал на струйном принтере. Хотел сперва заламинировать, но передумал. Поступил попроще — наклеил широкую прозрачную ленту, а собратной стороны наклеил тонкую двухстороннюю липкую ленту.

Обезжирил поверхность коробки и приклеил получившуюся шкалу.

Фото можно посмотреть ниже:

Рабочая шкала градуировки:

Окончательный вариант получившегося приборчика:

Из замечаний после использования прибора и в процессе градуировки:

В диапазоне токов утечки 10 — 30 mA никаких нареканий нет: прибор можно оставлять подключенным длительное время.

В диапазоне токов 100mA — наблюдается терпимое нагревание резисторов.

В диапазоне токов 300 mA наблюдается довольно сильное нагревание переменного резистора в диапазоне токов от 160 mA и выше.

Длительное время лучше не работать. По хорошему надо увеличивать мощность переменного резистора до расчетной мошности постоянного резистора.

Однако в бытовых условиях для проверки УЗО на ток 300mA времени хватит вполне.

Вот видео по использованию прибора для проверки шести УЗО/ДИФ автоматов:

В результате проверки данные по срабатываниям получились такие:

— УЗО 16А 10mA — 5,5mA

— УЗО 16А 10mA — 6,8mA

— ДИФ 16А 30mA — 22mA

— ДИФ 10А 30mA — 23-24mA

— УЗО 16А 100mA — 72mA

— УЗО 16А 300mA — 180mA

Потом проверю его прибором Астро-Дельта и true мультиметром.

Источник