Приемник пеленгатор своими руками

Эта статья продолжает тему радиопоиска, которую мы начали в прошлом году. В ней предлагается более простой вариант его организации — с использованием аппаратуры Си-Би диапазона. Более простой в двух аспектах — в плане оформления документов и в чисто конструктивном плане. И хотя основное направление этой статьи — использование методов спортивной радиопеленгации для решения бытовых задач, идея «охоты на лис» в Си-Би диапазоне может быть полезна и начинающим спортсменам для знакомства с основами этого вида радиоспорта. Ведь аппаратура для спортивной радиопеленгации в настоящее время, увы, в стране не выпускается.

Идея радиопоиска не находящихся в поле зрения предметов не нова. То, что мы сегодня называем спортивной радиопеленгацией или, по-старому, «охотой на лис», появилось в 30-е годы прошлого века, правда, почему-то в виде поиска на лодках спрятанного в камышах передатчика. «Сухопутная» спортивная радиопеленгация получила распространение после войны в европейских странах, а вскоре и в СССР в середине 50-х годов. Сейчас она важный спортивный элемент деятельности Международного радиолюбительского союза — проводятся чемпионаты мира и Европы, не говоря уже о чемпионатах многих стран.

Но идея радиопоиска интересна и с чисто бытовой точки зрения. Если объект в силу каких-то обстоятельств может оказаться вне зоны видимости и его надо найти, на него целесообразно установить радиомаяк, по сигналам которого объект нетрудно обнаружить, когда он находится в зоне «радиовидимости» поисковой группы.

В журнале «Радио» были опубликованы две статьи [1, 2], рассказывающие о самодельной аппаратуре для поиска путей выхода из леса при сборе грибов, ягод и просто прогулках. Эта аппаратура использует любительский диапазон 80 метров и по существу представляет собой упрощенные аналоги той, что применяют для поиска «лис» спортсмены.

Такой подход имеет минимум два недостатка. Во-первых, всю, пусть и относительно несложную аппаратуру (и радиомаяк, и поисковый пеленгатор) надо делать самому, как говорится, «с нуля». Во-вторых, использование для радиомаяка любительского диапазона требует, строго говоря, соответствующего оформления разрешительных документов. То есть заметных «бумажных» хлопот, которые могут у некоторых отбить охоту вообще решать эту задачу.

Между тем есть относительно простое решение проблемы выхода из леса (при отсутствии других ориентиров) с использованием радиопоиска. Гражданам России разрешено использовать для личных целей так называемую «гражданскую радиосвязь» (Си-Би). Оформление разрешений на это сведено к минимуму, а готовая связная Си-Би аппаратура продается в магазинах. Вполне логично с учетом этих обстоятельств предложить вести из леса радиопоиск дома в деревне или автомашины, оставленной на обочине лесной дороги, в Си-Би диапазоне.

Иными словами, относительно мощную стационарную или автомобильную Си-Би радиостанцию с их антеннами можно использовать в качестве радиомаяка. Требуется лишь дополнить ее автоматическим манипулятором для опознания этого радиомаяка в эфире.

Радиопеленгаторы для Си-Би диапазона тоже не производятся, но их несложно изготовить и самому. Более того, задачу можно решить еще проще, модифицировав антенну носимой Си-Би радиостанции. То есть использовать готовый приемник носимой радиостанции для поиска (пеленгации) радиомаяка.

По-другому — поработать паяльником надо, конечно, и в этом случае, но объем работ гораздо меньше.

Как известно, Си-Би радиостанции используют диапазон 27 МГц. Тут появляется еще одно упрощение решения задачи. Дело в том, что когда-то (в период ламповой техники) соревнования по спортивной радиопеленгации проводились на трех любительских диапазонах: 80, 10 и 2 метра. Со временем диапазон 10 метров для соревнований перестали использовать, но его продолжали применять иногда для тренировок молодежи и демонстрации «охоты на лис» во время праздников и иных массовых мероприятий.

А диапазон 10 метров «соседствует» с Си-Би диапазоном. Иными словами, аппаратура, разработанная когда-то для диапазона 10 метров, после минимальной переделки, связанной с небольшим изменением рабочей частоты, полностью подходит для радиопоиска в Си-Би диапазоне.

Покопавшись в своем архиве журнальных публикаций, я нашел несложную и, на мой взгляд, удачную конструкцию радиопеленгатора диапазона 10 метров, разработанную когда-то немецким радиолюбителем фон Ганс-Йоргеном Бобзином (DL30C). Описание этой конструкции было опубликовано в [3].

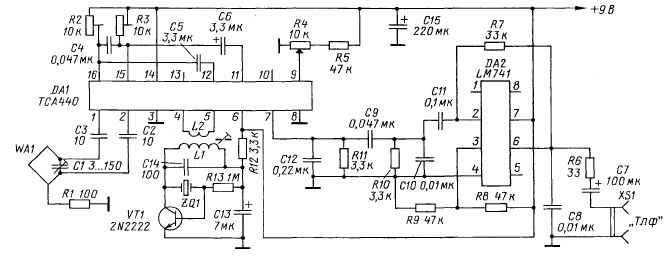

Схема его пеленгатора приведена на рис. 1.

Puc.1

Он представляет собой приемник прямого преобразования, выполненный на двух распространенных микросхемах. Сигнал с рамочной антенны WA1 поступает на симметричный вход УРЧ микросхемы DA1 и далее на ее балансный смеситель. Гетеродин приемника выполнен на транзисторе VT1. Его частота стабилизирована кварцевым резонатором ZQ1. Рабочая частота этого резонатора должна быть равной частоте, на которой будет работать Си-Би передатчик, применяемый в качестве радиомаяка. Использование кварцевого резонатора в гетеродине приемника заметно упрощает эксплуатацию пеленгатора. Усилитель ПЧ микросхемы DA1 используется какУЗЧ.

Регулировку уровня выходного сигнала с микросхемы DA1 производят переменным резистором R4. На микросхеме DA2 выполнен выходной усилитель звуковых частот.

В целом схемное решение этого аппарата аналогично многим конструкциям KB приемников прямого преобразования на микросхеме ТСА440, описания которых есть во многих радиолюбительских журналах.

По схеме приемника можно сделать только два замечания.

Во-первых, два подстроечных резистора (R2 и R3) в коллекторных цепях балансного смесителя — это явный «перебор». Один из них можно заменить постоянным резистором сопротивлением 5,1 кОм, осуществляя балансировку оставшимся подстроечным резистором. Более того, без заметного ухудшения качества работы пеленгатора оба подстроечных резистора можно заменить на постоянные сопротивлением 5,1 кОм.

Во-вторых, выходной УЗЧ рассчитан на использование высокоомных головных телефонов. Сейчас они встречаются редко, поэтому, если применяются низкоомные телефоны, лучше, чтобы они имели капсюли с сопротивлением обмоток 32 Ом, и включать эти капсюли надо последовательно с соблюдением полярности. Или, при наличии некоторого опыта у изготовляющего пеленгатор радиолюбителя, УЗЧ можно заменить любым другим с низкоомным выходом.

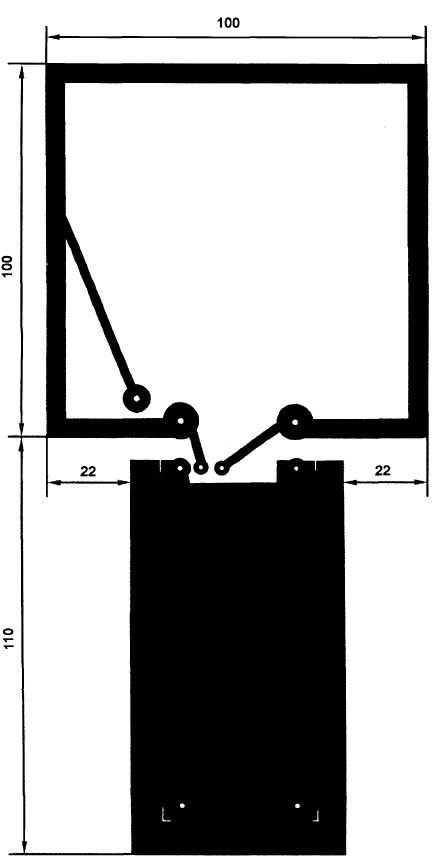

Приемник собирают на небольшой печатной плате, которую размещают на ручке антенны пеленгатора.

Несколько слов об антенне WA1. Она представляет собой квадратную рамку, выполненную в виде печатного проводника на фигурной пластине из односторонне фольгированного стеклотекстолита (рис. 2), на которой размещаются антенна и ручка.

Puc.2

Как известно, такая рамка имеет диаграмму направленности в виде «восьмерки» — с двумя минимумами. Определить истинное направление на радиомаяк в этом случае нельзя (минимум должен быть только один). Единственного и достаточно четко выраженного минимума диаграммы направленности антенны в этой конструкции добиваются соединением части рамки с общим проводом через резистор R1. Такое решение дало возможность реализовать весьма компактную антенну для пеленгации. На рабочую частоту антенну настраивают под-строечным конденсатором С1. Быть может, для ее перестройки на диапазон 27 МГц (без изменения геометрических размеров рамки) потребуется подключить параллельно С1 постоянный конденсатор небольшой емкости.

Чтобы такую антенну использовать с приемником носимой Си-Би радиостанции, его надо дополнить переходным узлом с симметричным входом и несимметричным выходом.

Эскизы проводников печатной платы и размещения на ней деталей приведены на рис. 3. Микросхема ТСА440 имеет множество аналогов, включая К174ХА2, а аналог микросхемы LM741 — К140УД7. Транзистор VT1 — любой высокочастотный малой мощности, начиная с транзисторов серии КТ315. Индуктивность катушки L1 — 0,35 мкГн. Здесь можно применить катушки с индуктивностью до 1 мкГн, установив конденсатор С14 соответственно меньшей емкости. Отношение витков катушек L1 и L2 — 7:4.

Puc.3

Смонтированную плату устанавливают на плату «ручки» пеленгатора с одной стороны, а с другой — размещают источник питания — батарею «Крона» или ей аналогичную. И то, и другое закрывают коробчатыми экранами. Выходной разъем на головные телефоны и выключатель питания (на рис. 1 не показан) размещают на одном из этих экранов.

Данные по дальности действия такого пеленгатора в статье отсутствуют, но если бы они и были, то информация была бы очень приблизительной и явно заниженной. Дело в том, что как стационарные, так и автомобильные Си-Би радиостанции, используемые в качестве радиомаяка, обычно имеют большую мощность, чем передатчики для спортивной радиопеленгации. Да и антенная система у них также обычно заметно эффективнее, чем у укороченных антенн диапазона 80 метров.

Поскольку пеленгатор выполнен по схеме прямого преобразования частоты, радиомаяк для него должен работать в обычном телеграфном режиме. Этот режим в явном виде отсутствует в Си-Би радиостанциях, но элементарно реализуется простым переходом с приема на передачу, т. е. манипуляцией, осуществляемой параллельно контактам тангенты радиостанции. Если же пеленгатор будет выполнен на основе носимой Си-Би радиостанции, ее ЧМ/АМ приемник станет воспринимать телеграфный сигнал как «хлопки». Это не очень удобно для определения минимума сигнала при пеленгации. Чтобы избежать этого, на микрофонный вход радиостанции-маяка надо подать сигнал от отдельного генератора частотой 700. 1000 Гц. Тогда излучаемый сигнал будет представлять собой тональный телеграф, четко регистрируемый приемником носимой радиостанции.

1. Гаврилов А. Радиопеленгатор. — Радио, 2010, № 5, с. 56—58.

2. Гаврилов А. Радиомаяк. — Радио, 2009, № 10, с. 55—57.

3. von Hans-Jurgen Bobzin. Taschen-Peil-rahmen mit Empfanger im Handgriff (10 m). — CQ-DL, 1982, № 12, S. 586—588.

Источник

Приемник пеленгатор своими руками

Авторы : Нечаев И.В.

Источник: Журнал » Радио » − М: №7, 1999, стр.62

Игорь НЕЧАЕВ (UA3WIA)

Есть две проблемы, которые обусловливают интерес радиолюбителей-коротковолновиков и любителей Си-Би связи к радиопоиску и пеленгации радиостанций. Одна из них – помехи. Их хватает как на любительских диапазонах, так и на Си–Би. Это и помехи, создаваемые промышленными и бытовыми установками, и помехи от внеполосных излучений других служб, и помехи от радиостанций, которые «втихую» используют наши диапазоны. Что греха таить, бывают и сознательные помехи от тех, к кому применимо понятие «радиохулиган». Чтобы ликвидировать эти помехи, надо определить местонахождение их источников и принадлежность, а затем уже решать проблему с привлечением, в частности, органов Госсвязьнадзора. Вторая проблема носит, скорее, житейский характер. Ведь радиолюбительство не стоит вне интересов семьи, и многие коротковолновики с удовольствием используют свои знания как для хобби, так и для решения ряда домашних дел. Речь идет о радиопоиске – определении местонахождения радиомаяка, связанного с каким–нибудь объектом. Это может быть и ваш спутник в походе по грибы, и убежавшая от хозяина любимая собачка, и оставленный в лесу на поляне автомобиль. Список этот можно расширять до бесконечности. В публикуемой здесь статье автор иллюстрирует радиопоиск и пеленгацию на примере использования Си–Би радиостанций, но конструктивные решения, о которых идет речь, носят общий характер для аппаратуры, работающей на частотах ниже 30 МГц. Техника эта не нова. Уже десятилетия она применяется в спортивной радиопеленгации (так называемой «Охоте на лис»). В дальнейшем редакция предполагает опубликовать описание еще одного варианта пеленгатора – с ферритовой антенной, а также рассказать о радиомаяках – от простейших («для поиска собачки») до более сложных (для автомобильной радиостанции).

Принцип работы пеленгатора основан на том, что в свободном однородном пространстве радиоволны распространяются прямолинейно. Определив точку, из которой приходит радиосигнал, можно установить и направление на него [1]. Заметим, что на точность пеленгования сильное влияние оказывает, в частности, отражение радиоволн от зданий, линий электропередач, металлических опор и т. д.

Вниманию читателей предлагается несложный в изготовлении вариант антенны, предназначенной для использования совместно с обычной переносной Си–Би радиостанцией и превращающей ее приемник в пеленгатор.

Если принимать вертикально поляризованную волну на антенну вертикальной поляризации, реагирующую на электрическую составляющую поля (например, штырь), уровень сигнала будет одинаковым при приеме со всех сторон (рис. 1), т. е. диаграмма направленности такой антенны окажется круговой. Понятно, что определить направление на источник сигнала в этом случае не удастся.

Если для приема этой волны используется антенна, реагирующая на магнитную составляющую поля, например виток провода (рамка), уровень принимаемого сигнала будет зависеть от ее ориентации. Если плоскость рамки перпендикулярна направлению распространения волны, ЭДС минимальна, а в идеале – равна нулю. При повороте рамки вокруг вертикальной оси ЭДС достигнет максимального значения, когда плоскость рамки будет параллельна направлению на передатчик. Диаграмма направленности рамки имеет вид «восьмерки» (рис. 1).

Такой антенной уже можно определять направление, причем пеленгование производят не по максимуму сигнала, так как определить его очень сложно ввиду плавности диаграммы, а по минимуму. Именно рамочная антенна позволяет обеспечить наибольшую точность пеленгования по азимуту. Однако из–за того, что она имеет два минимума в диаграмме направленности, однозначно определить направление на радиостанцию нельзя.

Чтобы исключить неоднозначность пеленга, используют антенну, представляющую собой комбинацию из двух антенн – рамки и штыря. Если сигналы этих антенн правильно сфазированы и выровнены по амплитуде, то после их суммирования результирующая диаграмма направленности будет с одним максимумом и одним минимумом – кардиоида (рис. 1). Пеленгацию с ее помощью проводят в следующем порядке. Сначала используют совместное включение рамки и штыря, т. е. кардиоидную диаграмму, и по минимуму определяют приблизительно направление на источник сигнала. Затем с помощью одной рамки это направление уточняют.

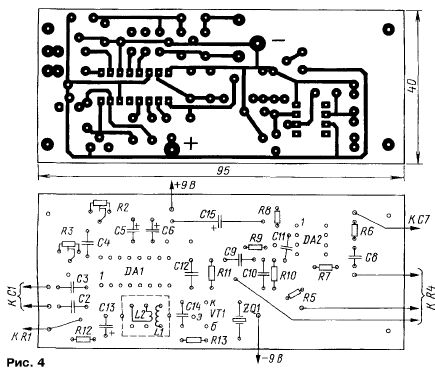

Такое сочетание используется в описываемой направленной антенне. Она состоит из рамки, штыря и элементов их согласования. Ее электрическая схема показана на рис. 2. Для переключения диаграмм служит тумблер SA1.

Рамка представляет собой катушку индуктивности в виде одного витка провода. Для того, чтобы сделать рамочную антенну малочувствительной к электрической составляющей поля, провод рамки заэкранирован, при этом в центральной части экрана сделан разрез. С помощью конденсаторов С1 и С2 рамку настраивают на среднюю частоту рабочего диапазона и согласовывают со входом радиостанции (50 Ом). Удлиняющая катушка L1 служит для компенсации емкостной составляющей входного сопротивления штыря, а резистор R1 – для фазировки сигналов и выравнивания амплитуды.

Антенна (рис. 3) выполнена на базе штатной от радиостанции «Урал–Р»: от нее использованы высокочастотный разъем 1 (байонет), пластмассовый держатель штыря 2, кожух и катушка индуктивности L1 (15. 20 витков провода ПЭВ–2 0,1 на каркасе с подстроечником из карбонильного железа диаметром 3 мм ). Пластмассовый держатель 2 имеет полость, в которой размещены конденсаторы, катушка индуктивности, тумблер и подстроечный резистор.

Рамка 3 изготовлена из отрезка полужесткого (в качестве внешней оболочки медная трубка) кабеля сопротивлением 50 Ом, диаметром 3 мм и длиной 65. 70 см. Кабель разрезают строго пополам, центральный проводник с одной стороны каждого куска освобождают от экрана примерно на 10 мм , а с другой – на 5 мм . Затем спаивают центральные проводники длиной 10 мм друг с другом внахлест на всю длину. Место пайки обволакивают эпоксидным клеем и надевают на него пластмассовую трубку 4 подходящего диаметра и длиной около 20 мм и также заливают ее клеем. После полимеризации клея, но не ранее чем через сутки, кабель сгибают на круглом предмете подходящего диаметра и спаивают экраны 5 на длине 3. 5 мм.

В пластмассовом держателе штыря пропиливают пазы 6 для установки рамки и сверлят отверстия для размещения катушки и резистора. Штырь делают разборный, из двух частей, первая (7) – из трубки или прутка длиной 19. 20 см, а вторая (8) – из стальной или другой упругой проволоки длиной около 30 см . Соединение штыря с держателем и между его частями резьбовое. Первую часть штыря и рамку устанавливают на держатель, нитками скрепляют их друг с другом на пластмассовой трубке с помощью ниток и заливают это место эпоксидным клеем. Им же заливают место установки рамки в держателе. После полимеризации клея в полости держателя временно размещают остальные детали. Соединения должны быть минимальной длины.

Затем проводят предварительную настройку штыря и рамки. Штырь через катушку подключают ко входу радиостанции и подстроечником катушки L1 настраивают по максимуму принимаемого сигнала. Потом подключают рамку и проводят аналогичную настройку конденсатором С1. Если конденсатор и подстроечник находятся примерно в среднем положении, то все детали можно установить постоянно, закрепив их клеем.

В заключение проводят общую настройку и проверку диаграммы направленности антенны. Для этого понадобится передатчик небольшой мощности (чтобы легче определять минимумы на слух), работающий на вертикальную длинную антенну. Настройку надо проводить на открытой местности, вдали от разного рода строений и предметов, которые могут переизлучать радиоволны.

Сначала настраивают рамку (SA1 – в положении «восьмерка») по максимуму сигнала и проверяют ее диаграмму, она должна быть симметричной и иметь четкие минимумы. Затем согласуют штырь: движок резистора R1 устанавливают в среднее положение, тумблер SA1 – в положение «кардиоида». Антенну направляют предполагаемым минимумом (плоскость рамки) на передатчик и, вращая подстроечник катушки L1, добиваются минимального уровня сигнала. Если уровень возрастает или не изменяется, надо повернуть рамку на 180°. Катушка обеспечивает фазировку, а резистор – регулировку амплитуды. Резистором R1 устанавливают амплитуду для получения кардиоиды.

Помощь при настройке может оказать рис. 4, на котором показаны диаграммы направленности при различных соотношениях сигналов штыря и рамки.

На рис. 4,а приведена диаграмма для случая, если сигнал рамки превышает сигнал штыря; на рис. 4,б – если сигнал штыря превышает сигнал рамки; на рис. 4,в – при плохой фазировке, на рис. 4,г – при оптимальном согласовании. После регулировки детали закрывают кожухом.

В небольшой статье невозможно привести все рекомендации по методам пеленгации. Здесь могут помочь опыт и специальные публикации в [2, 3].

1. Поляков В. Пространственная селекция сигналов. – Радио, 1999, № 5, с. 20, 21.

2. Вартанесян В. Спортивная радиопеленгация. – М.: ДОСААФ, 1980.

3. Гречихин А. Соревнования «Охота на лис». – М.: ДОСААФ, 1973.

Источник