- Схемы простых передатчика и приемника для радиоуправления моделями (3 транзистора)

- Как сделать приемник и передатчик для радиоуправления моделями с одновременной подачей двух команд

- Консультация № 20

- ПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

- Рис. 2. Монтажная плата передатчика

- Рис. 3. Монтажная плата блока шифраторов

- ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

Схемы простых передатчика и приемника для радиоуправления моделями (3 транзистора)

Для радиоуправления различными моделями и игрушками может быть использована аппаратура дискретного и пропорционального действия. Основное отличие аппаратуры пропорционального действия от дискретной состоит в том, что она позволяет по командам оператора отклонять рули модели на любой требуемый угол и плавно изменять скорость и направление ее движения «Вперед» или «Назад». Постройка и налаживание аппаратуры пропорционального действия достаточно сложны и не всегда под силу начинающему радиолюбителю. Хотя аппаратура дискретного действия и имеет ограниченные возможности, но, применяя специальные технические решения, можно их расширить. Поэтому далее рассмотрим однокомандную аппаратуру управления, пригодную для колесных, летающих и плавающих моделей.

Передатчик радиоуправляемой модели

Для управления моделями в радиусе 500 м, как показывает опыт, достаточно иметь передатчик с выходной мощностью окьло 100 мВт. Передатчики радиоуправляемых моделей, как правило, работают в диапазоне 10 м. Однокомандное управление моделью осуществляется следующим образом. При подаче команды управления передатчик излучает высокочастотные электромагнитные колебания, другими словами, генерирует одну несущую частоту. Приемник, который находится на модели принимает сигнал, посланный передатчиком, в результате чего срабатывает исполнительный механизм. В итоге модель, подчи-нясь команде, меняет направление движения или осуществляет одно какое-нибудь заранее заложенное в конструкцию модели указание. Используя однокомандную модель управления, можно заставить модель осуществлять достаточно сложные движения. Схема однокоманд-

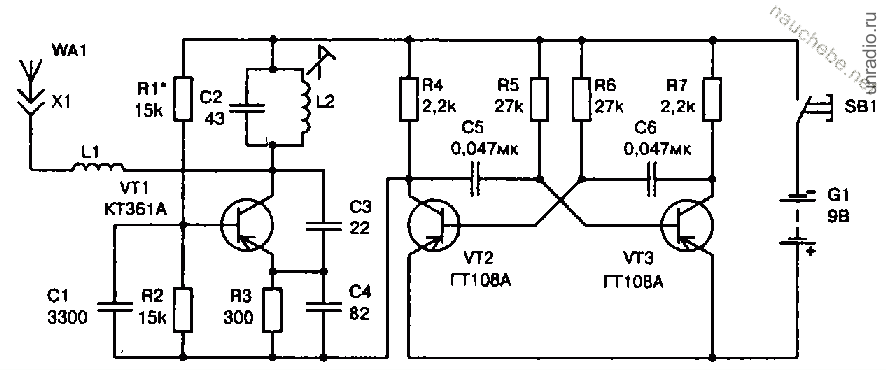

ного передатчика представлена на рис. 22.4. Передатчик включает задающий генератор колебаний высокой частоты и модулятор. Задающий генератор собран на транзисторе VT1 по схеме емкостной трех-точки. Контур L2, С2 передатчика настроен на частоту 27,12 МГц, которая отведена Госсвязьнадзором электросвязи для радиоуправления моделями. Режим работы генератора по постоянному току определяется подбором величины сопротивления резистора R1. Созданные генератором высокочастотные колебания излучаются в пространство антенной, подключенной к контуру через согласующую катушку индуктивности L1. Модулятор выполнен на двух транзисторах VT1, VT2 и представляет собой симметричный мультивибратор. Модулируемое напряжение снимается с коллекторной нагрузки R4 транзистора VT2 и подается в общую цепь питания транзистора VT1 высокочастотного генератора, что обеспечивает 100% модуляцию. Управляется передатчик кнопкой SB1, включенной в общую цепь питания. Задающий генератор работает не непрерывно, а только при нажатой кнопке SB1, когда появляются импульсы тока, вырабатываемые мультивибратором. Посылка в антенну высокочастотных колебаний, созданных задающим генератором, происходит отдельными порциями, частота следования которых соответствует частоте импульсов модулятора.

Рис. 22.4. Принципиальная схема передатчика радиоуправляемой модели

В передатчике использованы транзисторы с коэффициентом передачи тока базы Ь2іэ не менее 60. Резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы — К10-7, КМ-6. Согласующая антенная катушка L1 имеет 12 витков ПЭВ-1 0,4 и намотана на унифицированном каркасе от карманного приемника с подстроечным ферритовым сердечником марки 100НН диаметром 2,8 мм. Катушка L2 бескаркасная и содержат 16 витков провода ПЭВ-1 0,8 намотанных на оправке 010 мм. В качестве кнопки управления можно использовать микропереключатель типа МП-7. Детали передатчика монтируют на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Антенна передатчика представляет собой отрезок стальной упругой проволоки 01…2 мм и длиной около 60 см, которая подключается прямо к гнезду XI, расположенному на печатной плате. Все детали передатчика должны быть заключены в алюминиевый корпус. На передней панели корпуса располагается кнопка управления. В месте прохождения антенны через стенку корпуса к гнезду XI должен быть установлен пластмассовый изолятор, чтобы предотвратить касание антенны корпуса.

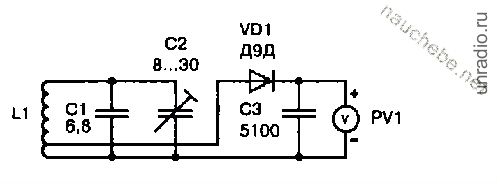

При заведомо исправных деталях и правильном монтаже передатчик не требует особой наладки. Необходимо только убедиться в его работоспособности и, изменяя индуктивность катушки L1, добиться максимальной мощности передатчика. Для проверки работы мультивибратора надо включить высокоомные наушники между коллектором VT2 и плюсом источника питания. При замыкании кнопки SB1 в наушниках должен прослушиваться звук низкого тона, соответствующий частоте мультивибратора. Для проверки работоспособности генератора ВЧ необходимо собрать волномер по схеме рис. 22.5. Схема представляет собой простой детекторный приемник, в котором катушка L1 намотана проводом ПЭВ-1 1…1,2 и содержит 10 витков с отводом от 3 витка.

Рис. 22.5. Принципиальная схема волномера для настройки передатчика

Катушка намотана с шагом 4 мм на пластмассовом каркасе 025 мм. В качестве индикатора используется вольтметр постоянного тока с относительным входным сопротивлением 10 кОм/В или микроамперметр на ток 50…100мкА. Волномер собирают на небольшой пластине из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Включив передатчик, располагают от него волномер на расстоянии 50…60 см. При исправном генераторе ВЧ стрелка волномера отклоняется на некоторый угол от нулевой отметки. Настраивая генератор ВЧ на частоту 27,12 МГц, сдвигая и раздвигая витки катушки L2, добиваются максимального отклонения стрелки вольтметра. Максимальную мощность высокочастотных колебаний, излучаемых антенной, получают вращением сердечника катушки L1. Настройка передатчика считается оконченной, если вольтметр волномера на расстоянии 1…1,2 м от передатчика показывает напряжение не менее 0,05 В.

Приемник радиоуправляемой модели

Для управления моделью радиолюбители довольно часто используют приемники, построенные по схеме сверхрегенератора. Это связано с тем, что сверхрегенеративный приемник, имея простую конструкцию, обладает очень высокой чувствительностью, порядка 10…20 мкВ. Схема сверхрегенеративного приемника для модели приведена на рис. 22.6. Приемник собран на трех транзисторах и питается от батареи типа «Крона» или другого источника напряжением 9 В. Первый каскад приемника представляет собой сверхрегенеративный детектор с самогашением, выполненный на транзисторе VT1. Если на антенну не поступает сигнал, то этот каскад генерирует импульсы высокочастотных колебаний, следующих с частотой 60…100 кГц. Это и есть частота гашения, которая задается конденсатором С6 и резистором R3.

Рис. 22.6. Принципиальная схема сверхрегенеративного приемника радиоуправляемой модели

Усиление выделенного командного сигнала сверхрегенеративным детектором приемника происходит следующим образом. Транзистор VT1 включен по схеме с общей базой и его коллекторный ток пульсирует с частотой гашения. При отсутствии на входе приемника сигнала, эти импульсы детектируются и создают на резисторе R3 некоторое напряжение. В момент поступления сигнала на приемник продолжительность отдельных импульсов возрастает, что приводит к увеличению напряжения на резисторе R3. Приемник имеет один входной контур LI, С4, который с помощью сердечника катушки L1 настраивается на частоту передатчика. Связь контура с антенной — емкостная. Принятый приемником сигнал управления выделяется на резисторе R4. Этот сигнал в 10…30 раз меньше напряжения частоты гашения. Для подавления мешающего напряжения с частотой гашения между сверхрегенеративным детектором и усилителем напряжения включен фильтр L3, С7. При этом на выходе фильтра напряжение частоты гашения в 5… 10 раз меньше амплитуды полезного сигнала. Продетектированный сигнал через разделительный конденсатор С8 подается на базу транзистора VT2, представляющего собой каскад усиления низкой частоты, а далее на электронное реле, собранное на транзисторе ѴТЗ и диодах VD1, VD2. Усиленный транзистором ѴТЗ сигнал выпрямляется диодами VD1 и VD2. Выпрямленный ток (отрицательной полярности) поступает на базу транзистора ѴТЗ. При появлении тока на входе электронного реле, коллекторный ток транзистора увеличивается и срабатывает реле К1. В качестве антенны приемника можно использовать штырь длиной 70… 100 см. Максимальная чувствительность сверхрегенеративного приемника устанавливается подбором сопротивления резистора R1.

Монтаж приемника

Монтаж приемника выполняют печатным способом на плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм и размерами 100×65 мм. В приемнике используются резисторы и конденсаторы тех же типов, что и в передатчике. Катушка контура сверхрегенератора L1 имеет 8 витков провода ПЭЛШО 0,35, намотанных виток к витку на полистироловом каркасе 06,5 мм, с подстроечным ферритовым сердечником марки 100НН диаметром 2,7 мм и длиной 8 мм. Дроссели имеют индуктивность: L2 — 8 мкГн, a L3 — 0,07…0,1 мкГн. Электромагнитное реле К1 типа РЭС-6 с обмоткой сопротивлением 200 Ом. Настройку приемника начинают с сверхрегенеративного каскада. Подключают высокоомные наушники параллельно конденсатору С7 и включают питание. Появившийся в наушниках шум свидетельствует об исправной работе сверхрегенеративного детектора. Изменением сопротивления резистора R1 добиваются максимального шума в наушниках. Каскад усиления напряжения на транзисторе VT2 и электронное реле особой наладки не требуют. Подбором сопротивления резистора R7 добиваются чувствительности приемника порядка 20 мкВ. Окончательная настройка приемника производится совместно с передатчиком. Если в приемнике параллельно обмотке реле К1 подключить наушники и включить передатчик, то в наушниках должен прослушиваться громкий шум. Настройка приемника на частоту передатчика приводит к пропаданию шума в наушниках и срабатыванию реле.

Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.

Источник

Как сделать приемник и передатчик для радиоуправления моделями с одновременной подачей двух команд

Подготовил инженер М. И.Зингер

Как сделать приемник и передатчик для радиоуправления моделями с одновременной подачей двух команд.

Консультация № 20

Прежде чем приступить к постройке радиопередающего устройства для управления моделями необходимо получить разрешение от Государственной инспекции электросвязи. Ниже приводятся выдержки из Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций, утвержденной Министром связи СССР 25 февраля 1967 года.

П. 5. Постройка (приобретение) и эксплуатация любительских радиостанций может производиться только после получения от Государственной инспекции электросвязи областного (краевого) управления Министерства связи или Министерства связи союзной республики извещения о разрешении постройки (приобретения) и эксплуатации радиопередающего устройства.

П. 6. Для получения разрешения на постройку (приобретение) и эксплуатацию любительской коротковолновой или ультракоротковолновой радиостанции коллективного или индивидуального пользования организа-ции и отдельные радиолюбители подают через комитеты или радиоклубы ДОСААФ в Государственную инспекцию электросвязи областного (краевого) управления Министерства связи следующие документы:

а) Заявление-анкету с фотокарточкой в I экземпляре;

б) Ходатайство местного комитета ДОСААФ в I экземпляре.

П. 24. Любительским передатчикам индивидуального и коллективного пользования для радиоуправляемых моделей разрешается работать мощностью не более 1 Вт, типом излучения А2 при ширине полосы излучения не более 25 кГц, с передачей команд телеуправления в диапазона-х 28,0 — 28,2 МГц и 144 — 146 МГц и на частоте 27,12 МГц ± 0,05%.

Использование таких передатчиков для проведения радиосвязей КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

П. 26. Передатчики для радиоуправляемых моделей разрешается использовать только на территории

области (края, республики), где выдано разрешение, П. 27. При выезде «а соревнования в другую область (край, республику) владелец передатчика обязан оформить в местной Государственной инспекции электросвязи временное разрешение на право вывоза передатчика с указанием места назначения и срока пребывания на соревнованиях. Копия выданного временного разрешения должна быть выслана в Государственную инспекцию электросвязи по месту соревнований. П. 28, За изготовление, хранение и использование радиопередающих устройств без разрешения Государственной инспекции электросвязи владельцы этих устройств, в зависимости от характера совершенного ими нарушения, несут уголовную или административную ответственность в соответствии с указами президиумов Верховных Советов союзных республик «Об ответственности за незаконное изготовление и использование радиопередающих устройств».

В настоящей консультации использованы узлы и схемы, разработанные автором совместно с М. Василь-ченко. Вся аппаратура выполнена на общедоступных деталях, которые можно приобрести в радиомагазинах или через базы Посылторга. Комплект аппаратуры состоит из передающего и приемного устройства.

Принцип работы устройства радиоуправления моделями заключается в следующем. У оператора находится передатчик с пультом управления. В схеме пульта управления имеется шифратор, основными узлами которого являются два генератора, настроенные на разные частоты звукового диапазона, и коммутатор. Включение и выключение генераторов (подача команд) осуществляется нажатием и отжатием соответствующих кнопок на пульте. Генераторы с помощью электронного-коммутатора поочередно подключаются к модулятору мощного каскада передатчика приблизительно на время 0,025 с. Процесс коммутации генераторов происходит непрерывно. При нажатии кнопки подачи команды одного из генераторов передатчик излучает в течение 0,025 с серию радиоимпульсов, частота повторения-которых равна частоте включенного генератора низкой частоты. В следующие 0,025 с передатчик излучает немодулированный сигнал. При нажатии кнопок подачи команд сразу друх генераторов несущая частота генератора передатчика поочередно, через каждые 0,025 с, будет промодулирована различными звуковыми частотами. Приемник радиоуправления находится на модели. Он имеет в своем составе дешифратор. Модулированный сигнал передатчика усиливается и детектируется приемной части модели, в результате чего выделяются низкочастотные сигналы поданных команд. В дешифраторе для разделения сигналов команд используются селективные реле, каждое из которых срабатывает только при появлении на его входе сигнала определенной низкой частоты. Выходы селективных реле соединяются с соответствующими исполнительными механизмами (электромотор или электромагнитная тяга).

ПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Передающее устройство (рис. 1) включает в себя три автономных блока: передатчик с модулятором, шифратор с коммутатором и пультом управления, батарею питания.

Передатчик с модулятором состоит из задающего генератора (77, Т2), усилителя мощности (ТЗ) и модулятора (Т4, Т5). Задающий генератор представляет собой двухтактный автогенератор, частота которого) устанавливается конденсатором С5 в диапазоне 28,0 — 28,2 МГц. Связь задающего генератора с усилителем мощности индуктивная. Усилитель мощности собран на транзисторе типа П609 по схеме с общей базой. Модуляция несущей осуществляется запиранием транзистора ТЗ командными сигналами звуковой частоты. Напряжение звуковой частоты поступает на базу транзистора Т4 и полностью открывает его, что приводит к запиранию транзистора Т5. При отсутствии модуляции транзистор Т5 открыт и передатчик непрерывно излучает несущую частоту.

Начинающему конструктору можно рекомендовать исключить контур L3 С8 в коллекторной цепи усилителя мощности и между конденсатором С7 и антенной включить удлинительную катушку. Несмотря на проигрыш в к. п. д. и потерю мощности, в этом случае значительно упрощается регулировка при достаточном уровне сигнала в антенне. В качестве передающей антенны используется штырь длиной 120 мм.

Рис. 1. Принципиальная схема передающего устройства

Блок шифратора состоит из двух генераторов низкой частоты (Т6, Т7 и Т8, Т9), управляющих каскадов (Т10 и Т11) и электронного коммутатора [Т12 и Т13). Генераторы низкой частоты собраны по схеме мультивибратора с последовательным колебательным контуром. Частота колебаний мультивибратора определяется параметрами контура, т. е. индуктивностью L4 и одним из конденсаторов С16 или С17 для первого генератора и соответственно индуктивностью L5 и конденсаторами С18 или С19 для второго. Конденсаторы подключаются кнопками Кн1-Кн4 (подача команд). В данном случае каждый генератор рассчитан на две команды, но при необходимости их количество можно увеличить.

Звуковые колебания от генераторов НЧ поступают на управляющие транзисторы Т10 и Т11 соответственно, которые работают в режиме электронного ключа. Работой электронных ключей управляет коммутатор (Т12, Т13), собранный по схеме симмет-ричното мультивибратора, поочередно включая их на время 0,025 с. Питается передатчик и блок шифраторов от трех батарей типа 3336 Л, соединенных последовательно.

Изготовление передающего устройства. Все катушки индуктивности и дроссели передатчика и блока шифраторов самодельные. Катушки Ы и L3 намотаны на полистироловом каркасе диаметром 7 — 8 мм и высотой 20 — 25 мм. В торце каркаса имеется отверстие под винт МЗ для крепления катушки к монтажной плате. Обмотки содержат по 14 витков провода ПЭВ-1 0 0,8 мм с отводом от середины. Катушка связи L2 наматывается поверх катушки Ы в средней ее части и содержит три витка монтажного провода ПМВГ 0 0,35 или аналогичного. Намотка однослойная, виток к витку. Обмотка дросселя Др1 выполнена на корпусе резистора ВС-1 с сопротивлением более 50 кОм и содержит 170 — 180 витков провода ПЭВ-1 0 0,2 мм. Индуктивность Др1 порядка 50 мкГ. Подстроечный конденсатор С5 типа КПК емкостью 5 — 20 пФ. Катушки L4 и L5 выполнены в броневых сердечниках Б18 и содержат по 1500 витков провода ПЭВ-1 0 0,1 мм. При отсутствии сердечников типа Б18 их можно заменить на сердечник СБ28а, увеличив число витков намотки до 3000. Транзистор П609 можно заменить на два параллельно включенных транзистора типа П416. Такая замена приведет к уменьшению мощности в антенне,, но дальность действия аппаратуры будет вполне достаточной для первых опытов в радиоуправлении. Удлинительная катушка, включаемая при отсутствии контура L3 С2 содержит 160 витков провода ПЭЛ-1 диаметром 0,8 на каркасе диаметром 7 мм.

Рис. 2. Монтажная плата передатчика

Рис. 3. Монтажная плата блока шифраторов

Конденсаторы СЗ, С4 и С8 типа КТК, КДК или КЛС. Остальные неполярные конденсаторы могут быть одного из типов МБМ, БМ, КСО и КЛС. Электролитические конденсаторы типа ЭМ или «Тесла». Все резисторы — УЛМ-0,125 или МЛТ-0,5.

В качестве коммутирующих элементов Кн1 — Кн4 могут применяться кнопки любого типа, но без фиксации. Желательно использовать двухпозиционные выключатели с фиксацией рычага в нейтральном положении или самим изготовить их на базе выключателей типа ВТ-3.602.011.

Передатчик и модулятор монтируют на одной плате, изготовленной из фольгированного гетинакса или текстолита. На рис. 2 изображена монтажная плата передатчика. Блок шифраторов монтируют на отдельной печатной плате (рис. 3), которая соединяется с платой передатчика тремя проводами. Корпус передающего устройства может быть изготовлен из листового дюралюминия толщиной 1 мм. На переднюю панель корпуса выносят: гнездо для крепления штыревой антенны, кнопки или рычаги подачи команд и выключатель питания.

Регулировка передающего устройства. Тщательно проверив монтаж, качество паек, отсутствие коротких замыканий, включают питание и измеряют общий потребляемый ток. Он должен быть не более 80 — 100 мА. Миллиамперметр включается в общий провод между выключателем и источником питания. Обычно задающий генератор при исправных деталях сразу начинает работать. Настройку задающего генератора и усилителя мощности следует производить с помощью волномера или по шкале связного приемника, имеющего указанный диапазон. Установив конденсатором С5 нужную частоту, настраивают выходной контур L3 С8 по максимальным показаниям волномера. Настройка производится с подключенной антенной. К волномеру подключают небольшой (10 см) отрезок провода и относят его от передатчика на такое расстояние, чтобы прибор волномера не зашкаливал. При наличии лампового вольтметра к основанию антенны подключают выносной высокочастотный детекторный пробник и настраивают выходной контур L3 С8 по наибольшим показаниям вольтметра. При отсутствии выходного контура настройка передатчика сводится к установлению нужной частоты задающего генератора. Для проверки работоспособности модулятора кратковременно закорачивают коллектор с эмиттером у транзистора Т4. При этом общий потребляемый ток передатчика должен резко уменьшиться до 20 — 30 ,мА. Окончательная настройка контуров ведется после установки передатчика в кожух.

Для регулировки блока шифраторов к нему подключают источник питания и замеряют общий ток по – , требления, который не должен превышать 25 мА. Если ток превышает указанную величину, необходимо провести покаскадную проверку токов транзисторов. Примерные значения токов и места включения миллиамперметра указаны на рис. 1. Проверка работоспособности коммутатора заключается в измерении напряжения эмиттер-коллектор транзисторов Т12 и 773. Это напряжение должно быть равно примерно половине напряжения питания, т. е. около 6 В. Правильно собранный коммутатор никакой регулировки не требует.

Рабочие частоты генераторов низкой частоты выбраны следующие: для первой команды — 1750 Гц, для второй — 2500 Гц, третьей — 3250 Гц и четвертой — 4000 Гц. В соответствии с приведенными выше моточными данными индуктивность катушек L4 — L5-0,4 Г. Ориентировочные значения емкостей контурных конденсаторов при этом будут следующие: С16-20000 пФ (1750 Гц), С17-10000 ПФ (2500 Гц), C78-6200 пФ (3250 Гц) и С7Р-3900 пФ (4000 Гц). Более точная настройка на частоты команд производится подбором указанных емкостей. Для проверки генератора низкой частоты необходимо нажать одну из кнопок подачи команд этого генератора. Колебания низкой частоты, возникающие при подаче команды, можно наблюдать с помощью осциллографа, вход которого подключается к резистору R14. При отсутствии осциллографа, тестером замеряют напряжение на резисторе R14. Без команды оно-практически равно нулю, при подаче команды — возрастает до 1В. У второго генератора напряжение намеряется на резисторе R23. Добившись нормальной работы генераторов низкой частоты и коммутатора, переходят к установке частот модуляции. Измерить частоту модуляции можно с помощью частотомера или осциллографа и звукового генератора по фигурам Лиссажу, В последнем случае напряжение сигнала низкой частоты с резистора R14 или R23 подается на вход вертикального усилителя осциллографа, а напряжение от звукового генератора — на вход горизонтального усилителя (развертка осциллографа выключается). Приравенстве частот сигналов от звукового генератора и от генератора передающего устройства на экране осциллографа появится неподвижная замкнутая фигура,, близкая по форме к окружности или эллипсу.

Если измерительных приборов нет, то поступают следующим образом. Устанавливают частоты команд приближенно, сохраняя нужные соотношения между ними, а точную настройку на частоты команд производят в дешифраторах приемного устройства.. Известно, что для увеличения частоты настройки контура в два раза, при неизменной индуктивности, величину емкости конденсатора следует уменьшить в четыре раза. С другой стороны увеличение контурной емкости в два раза приведет к уменьшению частоты настройки в 1,4 раза. Таким образом, приняв величину емкости С16-6,02 мкФ для каждой следующей команды, будем устанавливать конденсаторы с емкостью в два раза меньше предыдущей, т. е. 10 000 пФг 5000 пФ, 2500 пФ и т. д. В этом случае, если первая частота была, например, 1700 Гц, то для последующих емкостей мы получим соответственно частоты 2400, 3400, 4800 Гц и т. д.

Расчет приведен только в виде примера. Чтобы избежать кратности частот, емкость конденсаторов следует изменять не в два, а в 1,7 — 1,8 раза.

Модулятор передатчика (Т4 и Т5) не требует подбора каких-либо элементов. При исправной работе передающего устройства подача двух команд одновременно вызывает уменьшение общего тока потребления приблизительно на 30 — 40%.

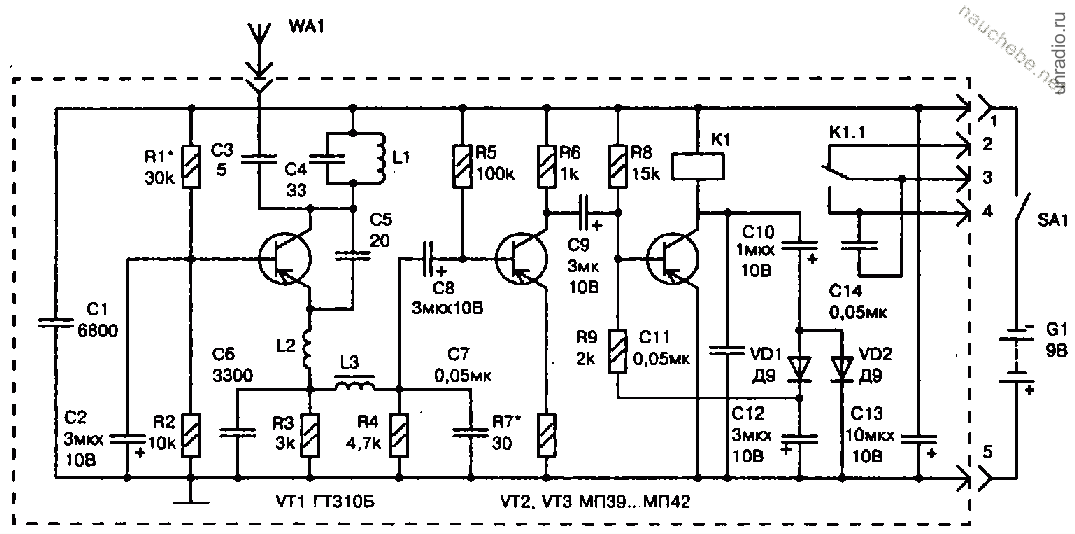

ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

Приемник модели собран по схеме прямого усиления со сверхрегенеративным детектором (рис. 4). В качестве сверхрегенеративного детектора работает каскад на транзисторе T1 типа П403. Входной контур L1 С1 настроен на несущую частоту передатчика. Связь антенны с входным контуром емкостная. Конденсатор С2, включенный между эмиттером и коллектором транзистора T1, создает положительную обратную связь. Возникающая при этом генерация на частоте входного контура периодически гасится с частотой 50 — 60 кГц. Частота гашения определяется постоянной времени цепи R3, С5. В указанном режиме усиление принимаемого сигнала может достигать величины порядка сотен тысяч раз.

Рис. 4. Принципиальная схема приемника

Рис. 5. Принципиальная схема дешифратора

После усиления и детектирования на резисторе R3 выделяются сигналы: составляющая командного сигнала и составляющая частоты гашения. Так как частота гашения приблизительно в 10 раз выше самой высокой частоты команды, то для выделения полезного сигнала и подавления частоты гашения применяется простой фильтр, состоящий из дросселя Др2 и конденсатора С7. После фильтра полезный сигнал подается на двухкас-кадный усилитель низкой частоты с глубокой отрицательной обратной связью по постоянному току через ре-зитор R7, которая обеспечивает стабильность работы усилителя и устраняет необходимость регулировки транзисторов Т2 и ТЗ. На транзисторе Т4 собран эмиттер-ный повторитель, с выхода которого командные сигналы поступают на вход дешифратора. Приемник питается от аккумулятора типа 7Д-01, батареи «Крона» или двух последовательно соединенных батарей типа 3336Л. В качестве приемной антенны используется отрезок монтажного провода длиной 0,6 — 0,8 м. На рис. 5 показана схема отдельного селективного реле (Т5) с усилителем постоянного тока (Т6). В амиттерную цепь транзистора Т6 включается обмотка исполнительного механизма. В цепь базы селективного реле включен резонансный контур Ьф Сф, настроенный на частоту соответствующей команды. Для выполнения одной команды требуется одно селективное реле. Количество селективных реле в дешифраторе, собранных по схеме рис. 5, выбирает сам конструктор, определяя необходимое количество команд. Входы всех селективных реле подсоединяются к выходу эмиттерного повторителя в точках «5» и «Г» приемника.

При отсутствии сигнала транзистор Т5 закрыт, на резисторе R12 отсутствует падение напряжения, транзистор Т6 также закрыт и через обмотку исполнительного механизма ток не проходит. Такое же состояние имеет место при подведении ко входу Т5 сигнала с частотой, отличной от резонансной частоты контура в цепи базы. При поступлении с выхода приемника сигнала с частотой, равной резонансной частоте контура, на входе транзистора Т5 величина переменного напряжения резко увеличивается. Это напряжение после усиления выделяется на нагрузке коллекторной цепи и через конденсатор С13 подается на диод Д1. Отрицательным потенциалом транзистор Т5 полностью открывается, увеличивается падение напряжения на резисторе R12, открывается транзистор Т6 и через обмотку пополнительного механизма проходит ток. В том случае, когда исполнительный механизм выполняет две команды, которые не могут подаваться одновременно (например, движение назад или вперед, поворот направо или налево), то целесообразно дешифратор собирать по схеме рис. 6.

Рис. 6. Принципиальная схема дешифратора на две команды

Рис. 7. Монтажная плата приемника

Поскольку дешифратор с исполнительным механизмом потребляют от источника питания энергию значительно большую, чем приемник, то они питаются независимо от приемника. В данном случае используется одна или две (для схемы рис. 6) батареи типа 3336Л.

Изготовление приемного устройства. Приемник собирается на монтажной плате (рис. 7), изготовленной из фольгированного гетинакса методом печатного мон – . тажа. Катушка L1 намотана виток к витку на полистироловом каркасе диаметром 7 — 8 мм и содержит 8 витков провода ПЭВ-1 0 0,8мм. Внутри каркаса перемещается карбонильный сердечник диаметром 4 мм. Дроссель Др1 выполнен на корпусе резистора МЛТ-2 сопротивлением более 50 кОм и содержит 80 — 90 витков провода ПЭВ-1 0 0,2 мм. Дроссель Др2 намотан на кольцевом ферритовом сердечнике К7Х4Х1,5 — 1000НМ проводом ПЭШО 0,09 и содержит 400 витков.

Конденсаторы С1 — СЗ типа КТК, КДК или КД, электролитические конденсаторы типа ЭМ или «Тесла». Все остальные конденсаторы могут быть любого типа, но лучше использовать малогабаритные детали типа КЛС, МБМ и др. Все резисторы — УЛМ-0,125 или МЛТ-0,5.

Рис. 8. Монтажная плата блока дешифраторов

Дешифраторы монтируются на отдельной плате (рис. 8). Катушки фильтров блока дешифраторов Lф 1 — Lф 4 выполняются на броневых сердечниках типа Б14 из феррита марки 1500НМ и содержат по 1000 витков провода ПЭВ-1 0 0,07 мм. Можно также использовать карбонильные броневые сердечники СБ-23-17а, увеличив число витков каждой катушки до 1500. Дроссель ДрЗ намотан внавал между щечками на двухмиллиметровом ферритовом стержне длиной 15 мм и содержит 1500 витков провода ПЭВ-1 0 0,1 мм. Монтажные панели приемника и блока дешифраторов соединяются: между собой.

Регулировка приемного устройства. Убедившись в правильности монтажа, к плате приемника подключают источник питания, одновременно с помощью миллиамперметра контролируя потребляемый ток. Его величина должна быть не более 5 — 6мА. Если ток превышает указанную величину, то нужно проверить токи покаскадно. Величина тока каждого транзистора указана на схеме с точностью ±20%. Ток первого каскада регулируется резистором R1. Режимы транзисторов можно также проверить, измеряя постоянные напряжения на резисторах R6 (1 — 1,3В), R9 (1,5 — 1,7В), R10(5 — 5,5В). Для проверки работы сверхрегенератора необходимо-подключить на выход приемника (точки «В» и «Г») вы-сокоомные телефоны. При нормальной работе сверхрегенеративного детектора в телефонах появится характерный шум. Если в наличии имеется генератор стандартных сигналов, то он подключается к приемнику вместо антенны и входной контур настраивается на нужную частоту в диапазоне 28 — 28,2 МГц вращением сердечника катушки Ы. При оптимальной настройке шумы в наушниках полностью исчезают. Если генератора стандартных сигналов нет, то вместо него используется передатчик. Установив передатчик с антенной в трех-че-тырех метрах от приемника, включают питание. Передатчик излучает непрерывные колебания (команды не подаются). Длинной отверткой из изолирующего материала (чтобы не влияла рука) вращают сердечник катушки L1 до тех пор, пока полностью не исчезнет шум в наушниках. Если подать какую-либо команду, то в наушниках будет слышен очень громкий тон данной команды. Теперь можно приступить к регулировке блока дешифраторов. К блоку дешифраторов подключают питание, а в цепь коллектора транзистора Т5 включают миллиамперметр. Если есть звуковой генератор, то сигнал от него подают на вход блока дешифратора и, установив необходимую частоту (начиная с самой низкой), подбирают емкость соответствующего фильтра по максимальному значению тока, измеряемого миллиамперметром. Если звукового генератора нет, то используют настроенный передатчик. Блок дешифратора подсоединяют к выходу приемника через переменный резистор порядка 33 кОм, движок которого устанавливают в среднее положение. На передатчике, расположенном на расстоянии 3 — 4 м, включают команду № 1 и фиксируют кнопку. Подключив наушники к выходу приемника, убеждаются в прохождении команды. Подбором емкости Сф1 в дешифраторе добиваются максимального тока через Т5 (10 — 20 мА). Затем увеличивают сопротивление переменного резистора так, чтобы показания миллиамперметра уменьшились приблизительно в два раза и более тщательно подбирают Сф 1. Таким образом последовательно регулируется селективное реле каждой из команд. Когда блок дешифраторов полностью настроен, заменяют переменный резистор леремычкой, подключают все исполнительные механизмы и производят проверку всех команд. При этом необходимо следить, чтобы при подаче одной команды не срабатывали сразу два исполнительных механизма. Если это случится, то соответствующий шифратор нужно чуть-чуть расстроить, изменив немного его частоту, и. заново подстроить дешифратор.

В качестве исполнительного механизма можно использовать электродвигатель от детских игрушек типа «Рига» и переделанные электромагнитные реле на базе РП-2, в которых контактная система заменяется металлической тягой, жестко связанной с якорем. Катушка реле перематывается проводом ПЗВ-1 0 0,25 мм до заполнения, Хорошо сделанное реле при питании от одной батареи 3336Л потребляет ток порядка 150 мА и развивает усилие на конце тяги 90 — 100 грамм. Конструкция таких реле описана в книге Ю. Отряшенкова «Азбука радиоуправления моделями».

Ориентировочные значения емкостей конденсаторов в контурах дешифраторов при индуктивности Ьф — 0,1 Г следующие: для частоты настройки 1750 Гц — 80000 пФ, для 2500 Гц — 40000 пФ, 3250 Гц — 24000 пФ и для 4000 Гц — 15 000пФ.

Как сделать приемник и передатчик для радиоуправления моделями с одновременной подачей двух команд

Подготовил инженер Марат Исакович Зингер

Редактор Э. И. Меньшенина

Технический редактор М. А. Медведева

Корректор Р. М. Рыкунина,

Г-55651 Сдано в набор 26/IV 1974 г.

Подписано к печати 22. 7. 74 г. Изд № 2/288з Формат 84X108 1/32.

Бумага типографская № 3 Тираж 10 000 экз.

Усл. п. л. 0,84 Уч.-изд. л. 0,85

Изд-во ДОСААФ, Москва, Б-66, Новорязанская ул., л. 26

Источник