- Измеритель индуктивности своими руками.

- VE3KF forum

- Меню навигации

- Пользовательские ссылки

- Информация о пользователе

- Простой измеритель индуктивности

- Сообщений 1 страница 22 из 22

- Поделиться12020-05-14 15:17:54

- Прибор для проверки катушек индуктивности

- Трёхдиапазонный измеритель индуктивности

- ТИИ (см. рисунок 1 ) состоит из:

- Проверка и настройка ТИИ

- Детали ТИИ

- Уважаемые читатели, предлагаем Вашему вниманию загадку:

- Приложение 1

Измеритель индуктивности своими руками.

Измеритель индуктивности с линейной шкалой, принципиальная схема которого показана на рис.1, предназначен для измерения индуктивности до 3000 мкГн в трех поддиапазонах — 30, 300, 3000 мкГн. Несмотря на простоту прибора, он обладает достаточно высокой точностью. При хорошей настройке класс точности прибора, определяемый его максимальной ошибкой, выраженной в процентах от полной величины шкалы, должен быть не хуже 2,0, что соответствует абсолютной погрешности ±0,6 цены деления.

Измеритель состоит из оператора прямоугольных импульсов, собранного на логических элементах DD1.1, DD1.2, DD1.3; генератора тока (ключа) на элементе DD1.4; переходных емкостей (С4. С6); электронного коммутатора на диодах VD1, VD2, VDЗ и стрелочного индикатора РА1. Принцип работы измерителя основан на измерении энергии, накапливаемой в магнитном поле индуктивности при протекании через нее постоянного тока определенной величины.

Переключение поддиапазонов измерений в приборе осуществляется глубоким изменением частоты (кратно 10) переключателем SA1, а плавной подстройкой частоты (резисторы R1, R2, R3, R4) производится калибровка шкалы.

Большим достоинством предлагаемого измерителя является то, что на результатах измерений практически мало сказываются межвитковая емкость и активное сопротивление индуктивности, что выгодно отличает его от измерителей с использованием частотомера и построенных по принципу измерения реактивного сопротивления индуктивности. Например, при подключении к катушке индуктивностью 60 мкГн конденсатора емкостью 300пФ описываемый прибор покажет 58 мкГн, т.е. ошибка, вносимая емкостью, составит около 3,3%.

Конструкция и детали.

Измеритель смонтирован на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита (рис.2).

Все постоянные резисторы — типа МЛТ. Переменный резистор R4 — проволочный.

Типы конденсаторов:

С1, С2, С8 — КМ;

С4, С5 — К73-9;

СЗ — К 10-17;

С6 — ЭТ;

С7 — К50-6.

Переключатели SA1 и SB1 — типа П2К.

В качестве РА1 применен измеритель типа 6ПБ.332.005 от ампервольтомметра АВ05М1. Результат замера считывается со шкалы постоянного тока V/А — 1. 30.

Микросхему D1 желательно установить на колодку. Это поможет при ее подборе, т.к. от параметров конкретных экземпляров, хотя и незначительно, но все же зависит линейность измерений.

Выводы к гнездам ХS1 и ХS2 должны быть прямыми и не длиннее 5 см. Питание измерителя производится от стабилизированного источника.

Настройка прибора и порядок работы.

Для этой работы потребуется несколько стандартных малогабаритных дросселей заводского изготовления 3, 10, 20, 100, 300, 1000, и 3000 мкГн (возможны другие варианты). Можно воспользоваться также катушками, индуктивность которых замерена образцовым прибором.

Переменный резистор R4 устанавливается в среднее положение, а подстроечными резисторами R1, R2, R3 последовательно калибруется каждый поддиапазон па полное отклонение стрелки (30, 300 и 3000 мкГн).

Затем, используя варианты сборок (параллельные и последовательные соединения) различных индуктивностей, проверяется линейность шкалы в каждом поддиапазоне.

Правильно собранный прибор после калибровки должен иметь хорошую линейность во всех поддиапазонах. Однако из-за разброса параметров переходных конденсаторов С4. С6 иногда требуется дополнительная регулировка. Для этого следует подобрать переходной конденсатор (С4, С5 или С6) соответствующего поддиапазона методом последовательного приближения в следующем порядке: если в середине поддиапазона результат измерения индуктивности окажется меньше ее истинного значения, емкость переходного конденсатора следует увеличить. И наоборот, если результат окажется больше истинного значения, емкость переходного конденсатора следует уменьшить.

После каждой замены конденсатора нужно заново выполнить калибровку по указанной выше методике. После окончания регулировки подстроечные сопротивления R1. RЗ следует залить краской.

В дальнейшем перед рабочими измерениями индуктивностей калибровать измеритель достаточно лишь в поддиапазоне 300мкГн, для чего служит переменный резистор R4 и катушка индуктивностью 300мкГн, включаемая SB1.

Источник

VE3KF forum

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » VE3KF forum » Измерения. » Простой измеритель индуктивности

Простой измеритель индуктивности

Сообщений 1 страница 22 из 22

Поделиться12020-05-14 15:17:54

- Автор: Alex_EW6T

- Пользователь

- Сообщений: 333

Возможно, это будет полезно для тех, у кого ничего нет совсем!

Тут загорелось мне сделать приставку к мультиметру, для измерения индуктивности. Просто посмотреть, что там .. можно «намерить», исходя из такой простой схемы. Одним словом была взята очень простая пионерская схемка, а сама конструкция, была сделана за одно воскресенье, от начала и до конца, не спеша.

Должен сказать, очень не плохо работает. На мультиметре выставляем измерение -200 mV для малых значений индуктивности или 2V если значения индуктивности окажутся выше 199мкгн. Схему прибора пришлось сразу же чуток модернизировать, сделав два диапазона измерения. В моем случае на первом диапазоне, до 100мкгн и на втором, до 500 мкгн. Выше эта схема не измеряет. Точнее, после 700мкгн, погрешность ростет с космической скоростью, но честно говоря это мне и не нужно. Для этого есть другой прибор, который промеряет уже до 20 mH

Самое главное, что приставка довольно не плохо измеряет от 1.5 мкгн до 100 мкгн, с довольно хорошей точностью! Пробовал подцепить дроссель 1 мкгн, но уже не смог снять показания, показало на приборе 0.6 мкгн.

Например мой покупной Victor LC6243, ниже 10 мкгн, уже показывает очень не точно, ниже 5 мкгн, значение младшего разряда просто прыгает туда сюда. Разрядность на приборе мала. То ли 4, то ли 5 мкгн, разрядик туда сюда. и не понятно. Другое дело на самоделке, этот покажет 4.3 мкгн , за запятой еще и десятичный разряд в запасе. А для любительских целей, вполне. Погрешность его измерений в диапазоне скажем 2. 100мкгн, ну не более 2%, главное точно настроить подстроечным многооборотным резистором по эталону.

При замере величин от 200. 500мкгн, погрешность вырастает вместе с ростом индуктивности и на самом краю, доходит до 10%, что собственно не так и много, скажем от величины в 500 мкгн

Беда в этой схеме одна. Это нелинейность диода. Схема то простая. Но простота простой, но она реально работает и не думаю, что можно что то найти стоящее и проще этой схемы.

Ток потребления небольшой, у меня стоит еще и светодиод на включения, в совокупности это 28ма от Кроны 9в.

Генератор на таймере NE555 (КР1006ВИ1), запустил на частоте 100кгц. (В оригинале по схеме, порядка 65 кгц)

Резистор для балансировки, нужно ставить многооборотный. Только им можно точно и стабильно выставить правильное значение.

Оригинальная схема

Слегка модернизированная с двумя диапазонами измерений.

На схеме нарисована стрелочная головка измерительная на 500 мка и последовательное сопротивление R11, которою я не стал ставить.

Позже пришла в голову идея, попробовать заменить кремневый диод на германиевый, но так и не дошли руки, поменять. Возможно, с такой заменой, приставка бы более четче измеряла совсем маленькую индуктивность. ( как предположение).

Бог нам дал CW, ленивые придумали SSB, а черти — FT8

Источник

Прибор для проверки катушек индуктивности

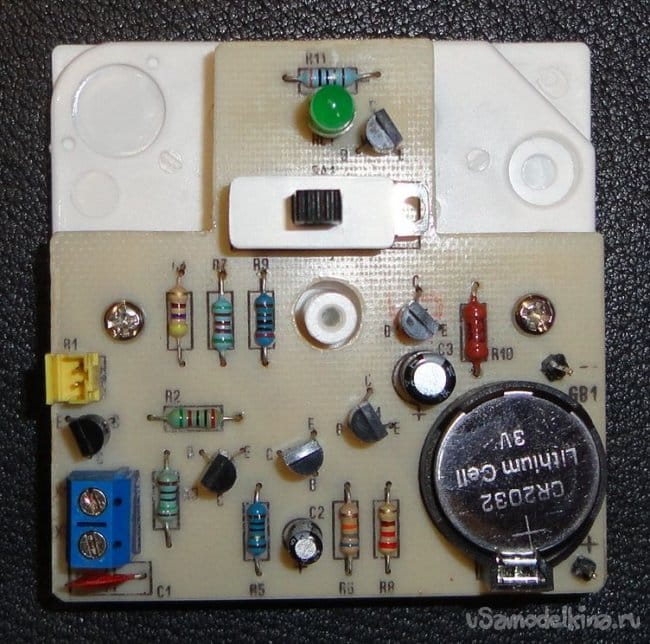

Идея была собрать данное устройство из имевшихся после разборки разного электронного хлама деталей. Сделать приборчик относительно компактным и удобным в эксплуатации. Для возможности быстрого повторения конструкции, в качестве корпуса использовать дешёвое стандартное изделие из магазина.

Данным приборчиком можно определять целостность или разрыв обмоток, межвитковые замыкания катушек, исправность p-n переходов кремниевых полупроводников.

В данной конструкции использовано:

— Коробка соединительная 75х75х30мм «HEGEL».

— Монтажный провод.

— Фольгированный стеклотекстолит 68х68мм.

— Винты М3.

— Стойки для плат 10мм.

— Радиодетали согласно схеме.

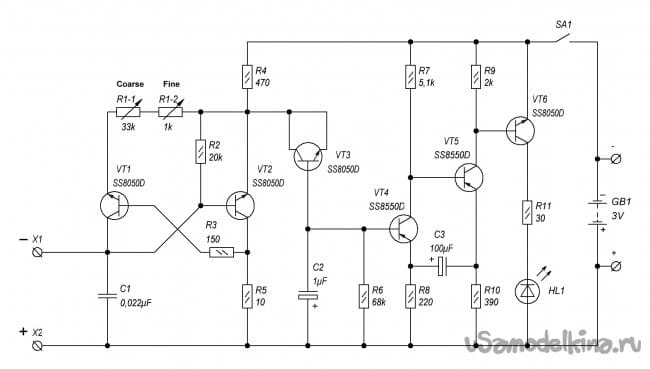

Принципиальная схема устройства, согласно использованных деталей.

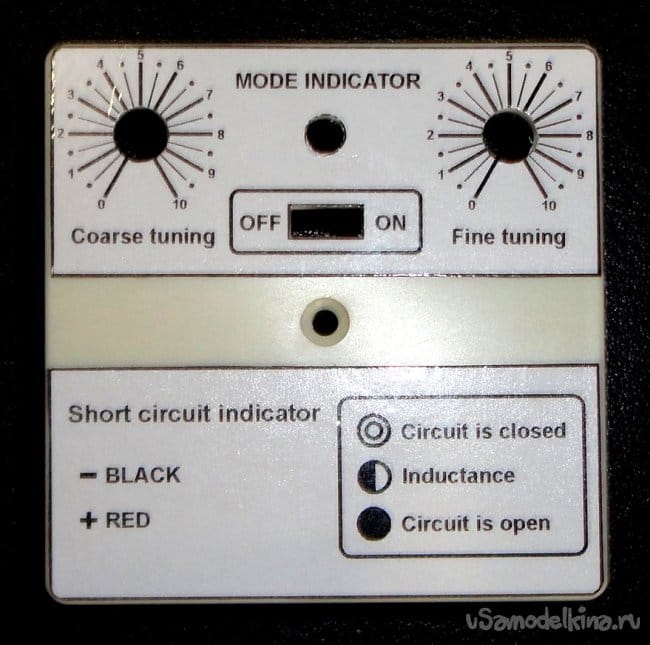

Для защиты от пыли и мусора на бегунок переключателя наклеена «юбка», вырезанная из тонкого пластика.

Шкалы регулировки рассчитаны на импортные переменные резисторы с углом поворота вала 300 градусов.

Для щупов использован разноцветный монтажный провод, длинной около 30см и зажимы типа «крокодил».

Описание результатов проведенных испытаний данной «игрушки».

«Крокодилы» разомкнуты – светодиод не горит, вне зависимости от положения регуляторов.

«Крокодилы» замкнуты – светодиод постоянно горит, вне зависимости от положения регуляторов.

При проверке p-n переходов (+ к аноду – к катоду) индикатор показывает следующее:

— Светодиод горит вне зависимости от положения регуляторов: p-n переход пробит.

— Светодиод не горит вне зависимости от положения регуляторов: p-n переход перегорел.

— Светодиод мигает — p-n переход рабочий.

Если возникнет необходимость проверки часто попадающихся изделий, то благодаря удачно получившимся шкалам регуляторов можно будет составить удобную шпаргалку в виде таблицы. Отпадает необходимость иметь под рукой сравнительный образец. В общем, для использования в домашних условиях данный приборчик может оказаться достаточно полезным. Дальше время покажет.

Если что-то в описании упущено, надеюсь, эти нюансы можно рассмотреть на представленных фото. Заранее прошу прощения за возможные ошибки и опечатки.

Если нужна дополнительная информация, пишите на почту, постараюсь обязательно ответить. Отзывы, идеи, предложения по улучшению конструкции и комментарии очень приветствуются.

Источник

Трёхдиапазонный измеритель индуктивности

Большинство простых измерительных приборов не имеют возможности измерять индуктивность. Однако зачастую бывает необходимость хотя бы с невысокой точностью проверить этот параметр у дросселя, катушки индуктивности, согласующего, выходного или силового трансформаторов. Современные цифровые мультиметры, также довольно редко оснащаются функцией измерения индуктивности, хотя имеют хорошие (чувствительные и с высоким входным сопротивлением) вольтметры. Если радиолюбитель обладает таким цифровым мультиметром, то совсем не сложно собрать к нему простую приставку — трёхдиапазонный измеритель индуктивности.

При измерении индуктивности катушек используется принцип работы прибора, основанный на явлении самоиндукции. Если через катушку индуктивности протекает изменяющийся по величине ток, то возникает ЭДС самоиндукции и напряжение на катушке UL можно определить по формуле:

где L – индуктивность катушки, ΔI – изменение амплитуды тока, Δt – время, в течение которого это изменение происходит.

Измеряемая индуктивность катушки пропорциональна амплитуде напряжения на ней и имеет линейную зависимость. Поэтому если добиться того, чтобы численные значения постоянного напряжения на индикаторе цифрового мультиметра соответствовали численным значениям индуктивности, то получится простая приставка для измерения индуктивности.

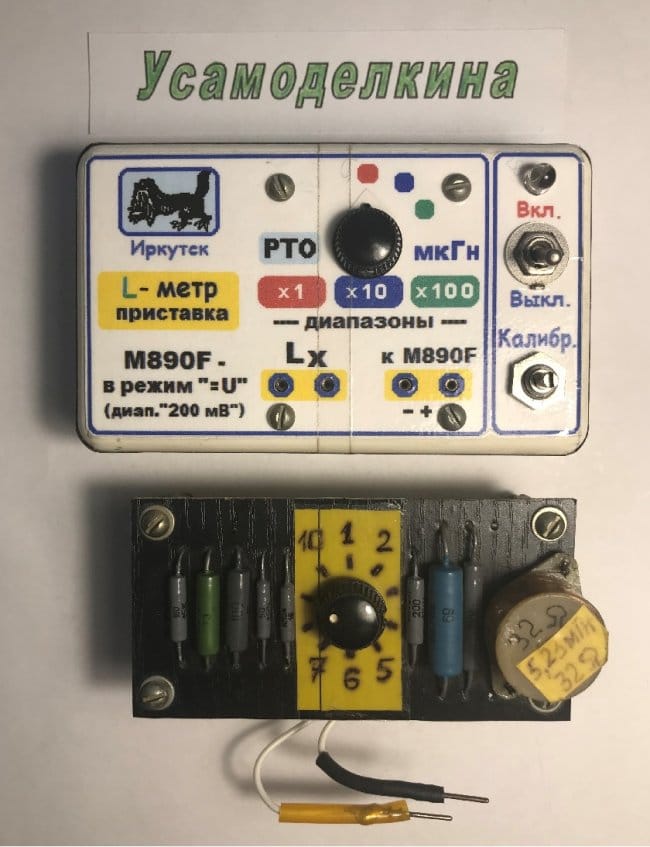

Авторский вариант трёхдиапазонного измерителя индуктивности (далее просто ТИИ ) проверялся в работе с цифровым мультиметром серии M890 и показал весьма удовлетворительные результаты. Цифровой мультиметр M890F имеет минимальный диапазон измерения постоянного напряжения 200 мВ и входное сопротивление (на всех диапазонах измерения U =) 10 МОм.

ТИИ это разновидность КИП (контрольно – измерительных приборов), имеющая автономный источник питания, и позволяющая измерять индуктивность от 10 мкГн до 20 мГн с точностью до 10 %.

Отличительная особенность ТИИ в повышенной экономичности. При отключённом светодиоде «Включено» схема ТИИ потребляет ток 1,3 мА, поэтому в качестве источника питания используется компактная батарея 6F22 «Корунд» или аккумулятор с номинальным напряжением + 9 Вольт и рекомендуемым током разряда 20 … 100 мА.

Основной недостаток ТИИ – неодинаковая точность измерения на разных участках диапазона измерения, вызванная нелинейной ВАХ импульсного диода. Поэтому для повышения точности измерения, рекомендуется калибровать ТИИ на нужном (начальном, среднем или оконечном) участке диапазона измерения эталонными дросселями или катушками индуктивности.

Второй недостаток в том, что ТИИ при измерении L не учитывает RL – активное сопротивление (сопротивление, измеренное на постоянном токе) катушек индуктивности.

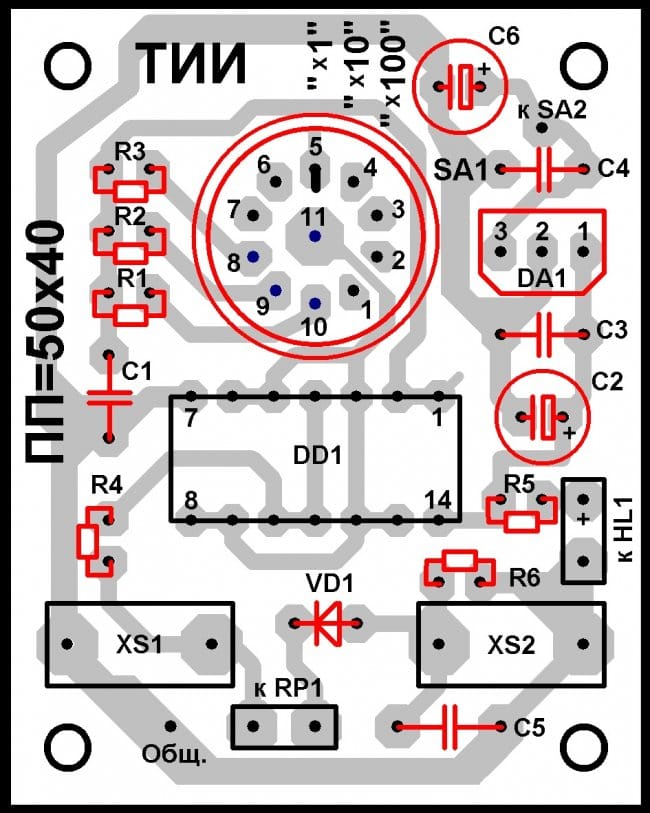

ТИИ (см. рисунок 1 ) состоит из:

— генератора прямоугольных импульсов на логическом элементе DD1.1 («2И-НЕ» с триггером Шмитта на входе) и элементов времязадающей цепи С1, R1 … R3;

— многопозиционного переключателя SA1 «Диапазон» с резисторами R1 … R3 установки рабочей частоты генератора прямоугольных импульсов;

— буфера — инвертора, составленного из логических элементов «2И-НЕ» (DD1.2, DD1.3, DD1.4) включённых параллельно;

— низкоомной нагрузки R4 Lх буфера – инвертора DD1.2, DD1.3, DD1.4;

— делителя напряжения, составленного из переменного резистора RP1 «Калибровка» и резистора R6;

— однополупериодного выпрямителя на кремниевом диоде VD1;

— конденсатора С5 фильтра нагрузочного резистора R6;

— индикатора «Включено», выполненного на красном светодиоде HL1 и токоограничительном резисторе R5;

— интегрального стабилизатора DA1 с выходным напряжением + 5 Вольт и «атрибутов» его типовой схемы включения — конденсаторов фильтра постоянного тока С2 С3 и С4 С6;

— гнезда XS1 «Lх» для подключения измеряемой индуктивности;

— гнезда XS2 «Выход» для подключения приставки ТИИ к цифровому мультиметру, включённому в режим милливольтметра постоянного тока (диапазон 200 мВ);

— тумблера SA2 «Вкл» и батареи GB1 «Корунд» автономного питания.

При замыкании контактов тумблера SA2 «Вкл», ток, текущий от вывода «+» батареи GB1, быстро заряжает конденсаторы С4, С6 и поступает на вход (вывод 3) интегрального стабилизатора DA1. На выходе (выводе 1) стабилизатора DA1 устанавливается стабилизированное напряжение + 5 Вольт, которое заряжает конденсаторы фильтра постоянного тока С2 и С3. Это напряжение через резистор R5 поступает на красный светодиод HL1 «Включено» и вызывает его постоянное свечение. Также напряжение с выхода (вывода 1) DA1 подаётся на вход («+» питания) — вывод 14 — ИМС DD1, обеспечивает работу генератора прямоугольных импульсов DD1.1 С1, R1 … R3 и буфера — инвертора, составленного из логических элементов DD1.2, DD1.3, DD1.4, включённых параллельно.

Если многопозиционный переключатель SA1 «Диапазон» установлен в положение «х 1», то времязадающей цепью генератора являются конденсатор С1 и резистор R1, а на выходе (выводе 3) DD1.1 присутствуют импульсы прямоугольной формы со скважностью 2 (меандр) и частотой порядка 3125 Гц.

Если многопозиционный переключатель SA1 «Диапазон» установлен в положение «х 10», то времязадающей цепью генератора являются конденсатор С1 и резистор R2, а на выходе (выводе 3) DD1.1 присутствует меандр частотой порядка 312 Гц.

Если многопозиционный переключатель SA1 «Диапазон» установлен в положение «х 100», то времязадающей цепью генератора являются конденсатор С1 и резистор R3, а на выходе (выводе 3) DD1.1 присутствует меандр частотой порядка 31 Гц.

Буфер – инвертор из элементов DD1.2, DD1.3, DD1.4, включённых параллельно, усиливает выходной сигнал генератора по току. С его выхода (выводов 4, 10, 11) DD1.2, DD1.3, DD1.4 (соответственно) через резистор R4, ограничивающий выходной ток буфера, сигнал поступает на измеряемую индуктивность Lx и через потенциометр RP1 на детектор – однополупериодный выпрямитель VD1. С выхода детектора (анода VD1) отрицательные составляющие прямоугольных импульсов поступают на резистор нагрузки R6 и сглаживаются конденсатором фильтра С5. Таким образом, на выходе ТТИ (верхнем выводе гнезда XS2) появляется постоянная составляющая (постоянное напряжение отрицательной полярности) прямо пропорциональная измеряемой индуктивности Lx.

Следует заметить, что схема ТИИ имеет значительную погрешность измерения индуктивности из-за нелинейности вольт — амперной характеристики кремниевого диода VD1. Поэтому для повышения точности измерения, рекомендуется калибровать ТИИ на нужном (начальном, среднем или оконечном) участке диапазона измерения эталонными дросселями или катушками индуктивности. ТИИ калибруется в одной точке диапазона (значение Lx которой близко к ожидаемой Lx измеряемой детали). В качестве эталонных можно использовать дроссели типа ДМ 0,1 (ДМ 0,1 … ДМ 0,6) с установленным допуском 5%.

Для снятия показания (результатов измерения), к выходу ТИИ – гнезду XS2 «Выход» подключается цифровой мультиметр типа M890. Измерения проводят в режиме милливольтметра постоянного тока в диапазоне 200 мВ. Измеренная индуктивность отображается на индикаторе цифрового мультиметра в микроГенри (целым числом от 0 до 199). Для совместной работы с ТИИ следует использовать мультиметры, имеющие входное сопротивление не менее 1 Мома. Для справки: входное сопротивление M890F (во всех диапазонах вольтметра постоянного тока) равно 10 МОм.

Проверка и настройка ТИИ

Собранный без ошибок и из исправных радиоэлектронных компонентов ТИИ работоспособен при первом включении.

Изменить яркость индикатора HL1 можно подбором сопротивления резистора R5. Допустимый рабочий ток HL1 от 0,1 до 20 мА. Практически рабочего тока 0,5 … 3 мА для HL1 вполне достаточно для уверенной индикации включённого питания. Однако такой режим возможен при применении СДИ повышенной яркости, к которым относится и тип HL1, указанный на схеме. Рабочий ток HL1 при указанном на схеме (рисунок 1) номинале R5 составляет 2,7 мА. Ток, потребляемый всей схемой ТИИ (при напряжении GB1 = 9 Вольт) не превышает 4 мА.

Измерение L (индуктивности) начинают с калибровки ТИИ потенциометром RP1.

К гнезду XS1 «Lx» подключают эталонный дроссель с номиналом 100 мкГн, а к гнезду XS2 «Выход» — мультиметр. Включают питание тумблером SA2. Галетный переключатель SA1 «Диапазон» устанавливают в положение «х 1» и вращением ручки RP1 добиваются показаний индикатора мультиметра «100.» Так ТИИ оказывается откалиброванным для измерения с максимально возможной точностью для средней точки измеряемого диапазона. Аналогично перед предстоящим измерением ТИИ можно откалибровать для начального или конечного участка измеряемого диапазона.

Чем больше будет эталонных дросселей в распоряжении радиолюбителя, тем точнее можно будет производить измерения. Однако практически для хорошей калибровки достаточно иметь по 3 — 4 эталонных (контрольных) дросселя для каждого диапазона измерения ТИИ. Если измеряемые индуктивности будут иметь мало различающиеся RL – активные сопротивления (сопротивления, измеренные на постоянном токе), то откалибровав ТИИ в диапазоне «х 1», можно с приемлемой точностью производить измерения и в остальных («х 10», «х 100») диапазонах.

Если обнаружится, что при отключении измеряемой детали от гнезда XS1 «Lx» показания мультиметра значительно отличаются от нулевых (например, на шкале мультиметра – «переполнение»), следует проверить (и при допущенной ошибке изменить) полярность включения диода VD1.

По окончании работы с ТИИ (во избежание разряда GB1) тумблер SA2 «Вкл.» следует разомкнуть: об этом напоминает свечение красного светодиода HL1.

Детали ТИИ

В ТИИ применены резисторы R1 … R3 с допуском (допустимым отклонением от номинала) не более 1 … 2 % типа С2-13, С2-14, С2-29В, С2-31. Остальные — типа С2-33, МЛТ с мощностью рассеивания 0,125 Ватт. Подстроечный резистор RP1 — типа СП4-1. Конденсаторы С2, С6 — оксидные К50 — 35 или малогабаритные зарубежного производства. Остальные конденсаторы керамические типа КМ, К10-7, К10-17. Диод VD1 КД520 … КД522 с любым буквенным индексом. Светодиод HL1 можно заменить любыми суперъяркими, например: белым 13W25C-B (3 мм., 20 мА); зелёным 13G20C-B (3 мм., 20 мА); жёлтым 13Y20C-B (3 мм., 20 мА). Интегральный стабилизатор DA1 можно заменить отечественным КР1157ЕН502. Микросхема DD1 К561ТЛ1 имеет зарубежный аналог CD4093А. Галетный переключатель SA1 — МПН-1 (10П1Н). Тумблер SA2 — SМТS-102-A2, SМТS-102-2A2 или любой, подходящий по габаритам. Батарея GB1 «Корунд» 6F22 или никель – кадмиевый аккумулятор зарубежного производства типа «ANSMANN» с номинальным рабочим напряжением +8,4 Вольт и ёмкостью 120 мА / час. Аккумулятор «ANSMANN» имеет такой же типоразмер корпуса, что и батарея «Корунд».

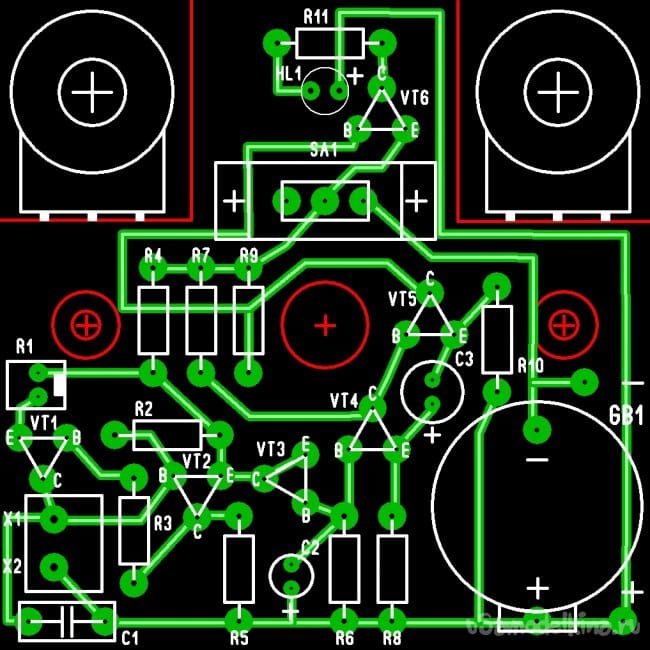

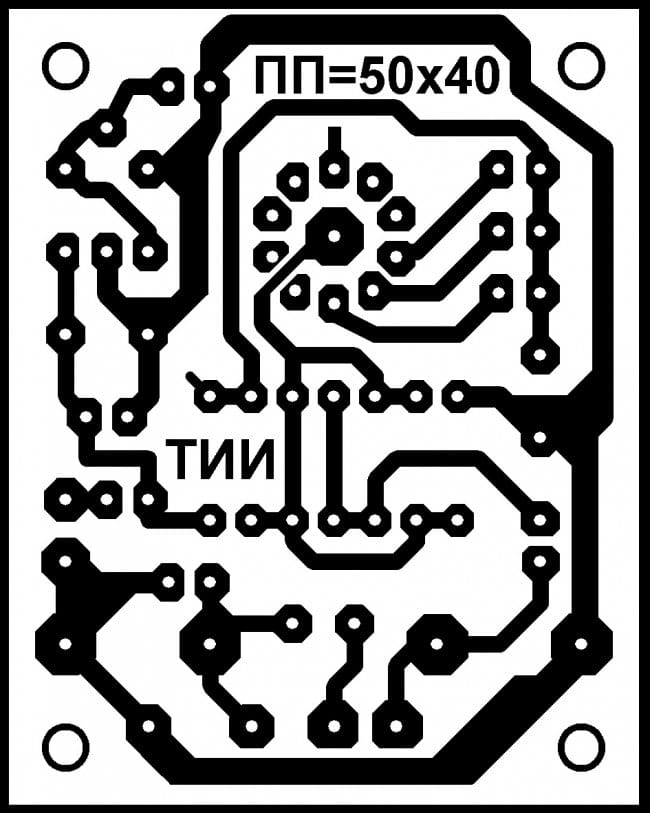

Печатная плата ТИИ выполнена из односторонне фольгированного гетинакса или стеклотекстолита размерами 50 х 40 х 1,5 мм (см. рисунки 2 и 3 ). Диаметр отверстий на печатной плате под микросхемы — 0,7 … 0,8 мм, под остальные радиоэлектронные компоненты – 0,8 … 1 мм, под соединительные проводники — 1…1,2 мм., под крепёжные отверстия – 3 мм.

Рисунок печати (см. рисунок 3) может быть перенесён на медную фольгу методом термопереноса или переведён при помощи копирки и обведён кислотостойкими перманентными маркерами. Подойдут, например, маркеры centropen 2846 CE PERMANENT или другие, используемые для подписывания компьютерных CD – дисков.

Пайку радиоэлектронных компонентов следует вести заземлённым жалом паяльника. Обойтись без заземления можно, применив для ИМС специальные розетки, и установив в них ИМС по окончании пайки остальных деталей.

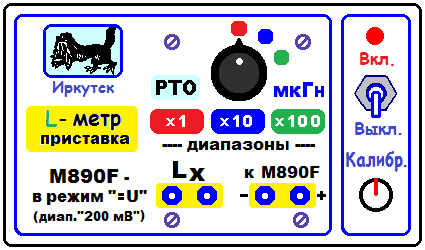

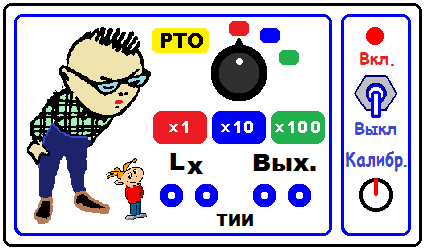

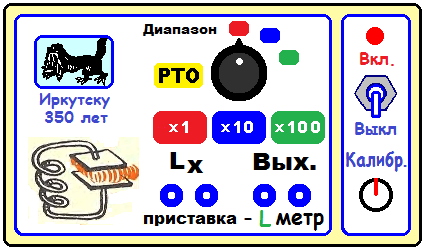

Плата ТИИ устанавливается в прямоугольном пластмассовом корпусе подходящих размеров (например, в мыльнице с наружными размерами 100 х 60 х 30 мм.). Плата крепится винтами М3 с полукруглыми головками к передней стенке корпуса (к верхней крышке мыльницы). С обратной стороны крышки на винты надеваются полые цилиндры (h = 17 мм.), «одевается» ПП, а затем накручиваются гайки с прокладкой простых и пружинных плат. Возможные варианты фальшпанелей ТИИ в масштабе 1:1 (размер 95 х 54 мм.) для корпуса — мыльницы с указанными выше размерами приводятся на рисунках 4А, 4Б, 4В, 4Г .

Гнезда XS1 «Lx» и XS2 «Выход» составлены из двух (для каждого гнезда) гнёздных контактов, вынутых из кабельных разъёмов. К таким относится, например, разъём (штекер гнёздный) 2РМ24КПЭ19Г1В1 и многие другие подобные. Контакты гнёзд XS1 и XS2 впаиваются непосредственно в печатную плату.

Уважаемые читатели, предлагаем Вашему вниманию загадку:

Разгадав загадку, введите получившийся ответ в строку «Пароль» файла «TII_4work» и получите для работы схемы, рисунок ФП (фальшпанели) и отражённый рисунок ПП (печатной платы), готовый к термопереносу (в масштабе 1:1). Архив файла «TII_4work» (361 кБ) можно скачать здесь:

Приложение 1

Дорогие друзья! В этом приложении ребусы, как обычно имеют близкую к статье тематику. Ранее разгадывать ребусы было не очень удобно. Но теперь под каждым из 3 ребусов имеется развёрнутый ответ. В развёрнутом ответе [в квадратных скобках] объясняется почему именно так разгадывается данный ребус. Для того, чтобы увидеть ответ, достаточно нажать триггерную кнопку «скрыть/показать текст». Потренируйтесь!

Источник