Вольтметр на ICL7135 (+-20000 отсчетов)

(Melted_Metal написал вопрос в письме, но думаю, интересно будет и кому-нибудь еще.)

ICL7135 — АЦП двойного интегрирования.

Вкратце, принцип работы такой: подается clock примерно постоянной частоты (достаточно простейшего RC-генератора). Далее, т.н. секвенсор подключает измерительный вход через резистор к входу интегратора на некоторое точно отмеренное время (например, 20000 импульсов clock). Далее через тот же резистор подключается источник опорного напряжения, но в полярности, разряжающей конденсатор интегратора, при этом считаются импульсы до прохода напряжением конденсатора нуля. Количество импульсов и будет значением напряжения на входе.

В реальных схемах есть еще схема определения знака напряжения, схема компенсации offset’ов и т.п.

По такой схеме построены практически все цифровые тестеры-клоны D830 и многие другие измерительные приборы. Правда, классикой считаются ICL7106 (для ЖК) и ICL7107 (для LED), имеющие диапазон +-2000, чего для многих целей достаточно.

Преимущество данного АЦП(http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/TELECOMM/ELEKTRONIKA/METOD/STAFEEV1/frame/5_1.htm) — простота компенсации помех 50 Гц (для этого надо, чтобы время интегрирования сигнала было кратно 1/50 с) и неплохая линейность.

ICL7135 используется как АЦП в RLC-2, например. Микросхема удобная; до повсеместного применения MCU это был самый простой и удобный способ сделать неплохой измеритель.

На плате видны транзисторы КТ315 (олдскул) для управления (катодами?). (Анодами?) управляет КР514ИД2 (тоже олдскул 🙂 — ICL7135 выдает двоично-десятичный код. Далее, на плате имеются LM7805 (+7-12В -> +5В), ICL7660(+5 -> -5В), 74HC04, индикаторы.

С другой стороны платы ИОН REF3125 (подстроечник подключен к нему) и интегрирующий конденсатор C_int типа К71-7 ёмкостью 0.374 мкФ 250В 0.5%. Емкость и ее допуск не важны, напряжение — с громадным запасом, но вот тип конденсатора очень важен. К71-7 — конденсаторы с полистирольным диэлектриком. Их очень любят всякие аудиофилы, но конденсаторы на самом деле замечательные (правда, их уже не выпускают)

(http://musatoffcv.narod.ru/Libs/Capacitors/Film/K71-7.pdf www.elmer.ru/skz/k71-7.html www.electroclub.info/other/conders2.htm). В ПЭ надо идти за ними на Готвальда, соответственно, минимум — 12 штук (по 3.60).

главное в данном случае свойство полистирола — коэффициент диэлектрической абсорбции. Он должен быть как можно меньше.

Из импортных подходят с буквами KMPA (у меня он, видимо, из ЭЛТ-монитора, из кадровой развертки, которая тоже должна быть сильно линейной). Подходят фторопластовые конденсаторы (но с такой емкостью я их не видел).

Конденсаторы C_az и C_ref менее критичны. Просто пленочных достаточно. C_ref можно даже керамику.

В окончательном варианте макет мумифицирован малярным скотчем 🙂

Что не понравилось:

(1) знак пришлось выводить отдельным светодиодом,

(2) десятичные точки — это вообще тихий ужас (надо ставить отдельную микросхему 4*ИЛИ-НЕ вроде)

(3) вычесть 10000 отсчетов для режима омметра невозможно.

Однако у ICL7135 есть выводы коммуникации с микроконтроллером. Там, правда, не регистры, а выход знака и счетный выход. Тактировать можно также от MCU, соответственно, пропадает необходимость в отдельном RC-генераторе. В паре с ATMEGA48 работают замечательно. Встроенный секвенсор работает хорошо.

Для переделки В7-16 я перешел на TC500А. Она работает на том же принципе, но не имеет секвенсора. Линейность у нее хорошая, пишут даже, что обеспечит 16-17 бит. Однако в ней отсутствует секвенсор, и всем приходится управлять микроконтроллеру. Все бы ничего, но от точности таймингов очень сильно зависит точность преобразования. Для TC500 есть микросхема-компаньон TC520, которая содержит секвенсор, но в ПЭ ее нет. Можно было сделать секвенсор на ПЛИС, но до них как-то еще руки не дошли. В итоге оно (как-то) работает с контроллером, но я подозреваю, что прерывания могут сбивать тайминги, из-за этого появляется ощутимый «шум» в младших знаках (ICL7135 шумит меньше)

В процессе работы одну микросхему ICL7135 попортил; когда ее выпаивал — попортил плату (надо было выкусывать). Но результатом доволен. Надо будет вставить ее в корпус от горелого тестера и заэкранировать 🙂

Источник

Прецизионный вольтметр своими руками

Введение

В радиолюбительском хобби 99% практических задач, связанных с измерениями силы тока, напряжения и сопротивления, решаются простыми и доступными карманными мультиметрами с разрешением 3-4 десятичных разряда. Из оставшихся задач 0,9% связаны, как правило, с наблюдением малых изменений на фоне больших постоянных величин. В таких условиях мультиметрам уже не хватает динамического диапазона, а на помощь приходит альтернативное решение в виде распространённого низковольтного 16…24-разрядного АЦП с каким-либо контроллером в придачу. И лишь в 0,1% случаев требуется полноценный прецизионный мультиметр с 5…7 десятичными разрядами шкалы результатов измерений, обладающий к тому же входным сопротивлением свыше 10 ГОм при напряжении до 12…20 В, входным током не более 100 пА, температурным коэффициентом 1…2 ppm/C и нелинейностью такого же порядка.

Конечно, если позволяет бюджет, то и эти 0,1% проблемой не являются. Тем более, что выбор прецизионных мультиметров сейчас весьма широк (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=103615). Но мы же не ищем лёгких путей, правда? Почему бы не потратить с пользой немного времени и не смастерить какую-никакую, а собственную конструкцию, которая бы с одной стороны удовлетворяла всем требованиям, а с другой – не содержала ничего лишнего? Если ответ положительный, тогда за работу!

Первым делом посмотрим на типичную структурную схемы мультиметра, хотя бы на примере отечественного В7-64:

Что является в ней самым важным узлом? Конечно же аналого-цифровой преобразователь. Именно АЦП своими метрологическими характеристиками определяет и лимитирует характеристики прибора в целом. Иными словами, долгосрочная стабильность, НЧ шум, температурный коэффициент и прочие показатели в различных режимах и на различных пределах измерения мультиметра могут быть хуже, чем у АЦП, но никак не лучше их. С этим обстоятельством связан один распространённый рекламный жаргонизм «базовая погрешность», под которой обычно понимается предел допускаемой относительной погрешности измерения в наиболее благоприятных для рекламодателя условиях. Последние как раз соответствуют таким режимам и пределам измерения, когда различного рода функциональные преобразователи – надстройки над АЦП – привносят наименьший вклад в ухудшение метрологических характеристик оного.

Анализ схемотехники «взрослых» мультиметров позволяет разделить их на две большие группы. В первую попадают приборы, в которых АЦП реализован на дискретных компонентах и работает, как правило, по сложному запатентованному алгоритму. Повторение таких АЦП в любительских условиях сродни экстремальным видам спорта: очень увлекательно, но результат не всегда положительный. Их мы рассматривать не будем.

Ко второй группе относятся мультиметры, в которых за основу взят какой-либо из серийных АЦП, а остальные узлы адаптированы к характеристикам выбранного чипа. Адаптация в первую очередь связана с тем, что 20…28-разрядных интегрирующих АЦП с диапазоном входных напряжений +/– 12…20 В просто не существует в природе. Тоже самое относится и к напряжению ИОН, которое для отработанных и наиболее стабильных схем источников составляет от 7 В и более. Другие показатели АЦП, такие, как шум, дифференциальная нелинейность и температурный коэффициент, не столь критичны и могут быть при необходимости программно скорректированы за счёт алгоритмов фильтрации результатов преобразования и введения поправок.

Номенклатура типов АЦП для некоторых моделей мультиметров приведена в таблице:

Что ж, основная идея понятна: первым делом выбрать АЦП исходя из сформулированных технических требований к прибору, далее выбрать и согласовать по уровню источник опорного напряжения, в последнюю очередь придётся спроектировать входной масштабирующий или буферный усилитель для АЦП. Всё остальное – это функциональные преобразователи (RMS вычислитель, источник тока и т.д.) состав которых зависит от решаемой с помощью проектируемого мультиметра задачи. В крайнем случае их может не быть вообще, при этом мультиметр вырождается в многопредельный (или даже однопредельный) широкодиапазонный вольтметр постоянного тока. Как раз с последнего варианта я и предлагаю начать.

Теперь несколько слов о техническом задании на проектирование. Поскольку сам по себе вольтметр (и уж тем более мультиметр) мне не требовался, задание формулировалось исключительно с позиций спортивного интереса. В первом приближении оно звучало так: разработать конструкцию простого вольтметра постоянного тока с пределом измерения +/– 12…20 В и метрологическими характеристиками, не уступающими соответствующим характеристикам аналогичного предела измерения 7,5-разрядных мультиметров среднего уровня Keithley 2001 и Keithley 2010. Численные значения приведены в соответствующих спецификациях мультиметров, а порядок их величин указан в первом абзаце статьи.

После расчётов и моделирования узлов ИОН и входного усилителя, я набросал в PCAD’е принципиальную схему базового блока мультиметра (по сути вольтметра), провёл выбор и характеристические испытания наиболее ответственных компонентов, оттрассировал и изготовил печатную плату. Что получилось в конечном итоге, видно из следующих иллюстраций.

Компоновка узлов на печатной плате:

1 – входной усилитель (в режиме повторителя); 2 – вспомогательный усилитель защиты; 3 – делитель 1:10; 4 – разъём дочерней платы и буферы АЦП; 5 – АЦП; 6 – изолированный интерфейс АЦП; 7 – ИОН; 8 – источник потенциала виртуальной земли АЦП; 9 – стабилизаторы питания

Внешний вид конструкции:

Описание конструкции

В качестве АЦП рассматривались два варианта: ADS1282 и ADS1256. Выбран был первый. Не самый дешёвый, но у него было одно важное преимущество – он был в наличии, что согласитесь для маленького городка с одним единственным магазином радиотоваров немаловажный фактор ADS1282 позволяет использовать внешний ИОН с выходным напряжением до 5 В и имеет дифференциальные входы обоих каналов. Последнее – настоящая головная боль, т.к. для вольтметра не даёт ровным счётом ничего, кроме сложностей согласования с входным усилителем. В конце концов от дифференциального режима АЦП пришлось отказаться, а для питания всей аналоговой части использовать отдельную обмотку трансформатора и организовать виртуальную землю на U26 с потенциалом, равным середине диапазона рабочих напряжений по входам АЦП. Чем аукнулось такое «упрощение» – об этом будет сказано ниже, при анализе результатов тестирования.

ИОН собран по классической схеме компенсационного стабилизатора напряжения. Опорным элементом в нём является термокомпенсированный стабилитрон 1N829, оставшийся среди запчастей 8,5-разрядного Solartron 7081 после модернизации. В обратной связи ОУ включен статистический делитель в виде тонкоплёночной резисторной сборки U1 типа КМ308НР1 первой группы точности (хотя последнее и вовсе не нужно). Опорное напряжение снимается непосредственно со стабилитрона и масштабируется резисторным делителем R6 — R8 до уровня 4,9 В. Фольговые резисторы в делитель проходили предварительное испытание в термокамере и подбирались по минимальному результирующему температурному коэффициенту деления.

Входной усилитель 7,5-разрядного вольтметра – наиболее сложный и ответственный узел. Если попытаться подобрать для этого узла эквивалент среди интегральных операционных усилителей, то к последним будут предъявляться прямо-таки невероятные требования: входной ток при комнатной температуре до 100 пА, температурный коэффициент напряжения смещения 130 дБ. Вместе с тем, в приборах такого типа давно используется известный схемотехнический приём, позволяющий ослабить критерии выбора ОУ – усилитель со «следящими» источниками питания [1, с. 17]. Простейший вариант его реализации представлен на фрагменте принципиальной схемы калибратора Valhalla 2720GS:

Источник

Прецизионный вольтметр 0-33 вольт с разрешением в 3 разряда после точки

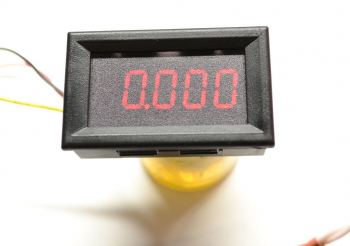

Сегодня на обзоре панельный вольтметр, с пределами измерения 0 — 33V, 3 точки после запятой , обещают отличную линейность и точность, ну что же пора в этом убедиться или разочароваться!

Упаковка: обычный серый пакет + пара слоев тонкого, вспененного полиэтилена, фоткать даже не стал, ничего особенного. Приехал в целости и сохранности.

Технические характеристики:

- Питание вольтметра 3,5 — 30В

- Измерение постоянного напряжения 0 — 33В

- Цвет свечения — красный

- Размеры посадочного окна 45 * 26 мм.

Комплект: сам вольтметр + клеммная колодка с 3 проводами питания и измерения (общий минус)

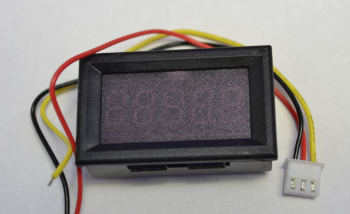

Вот он красавец

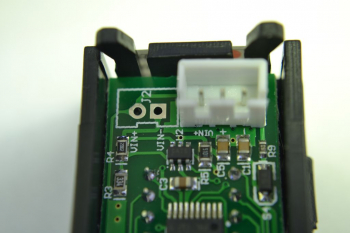

Сама плата на первый взгляд отмыта и спаяна на отлично, но если присмотреться на некоторых фото видно микро шарики припоя. На плате присутствует не распаянная кнопка «KEY», так же слева вверху видимо разъем для программирования, так же есть место под разъем J2 видимо в предыдущих версиях питание и измерение осуществлялось подключением своего разъема, а может . в общем кто знает, что там товарищи из Поднебесной планировали и проектировали.

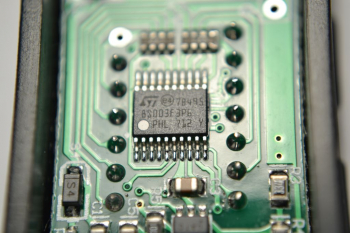

Мозгом прибора является МК STM8S003F3, разрешение АЦП заявлено 10 бит.

Переходим к тестам. В качестве стенда у нас:

Источник — китайский генератор опорного напряжения 2,5 — 5 — 7,5 — 10В / ЛБП с пределами 0-24В

Контрольный прибор — Uni-T UT61E (за неимением лучшего), почти не юзаный, точность должна быть в пределах нормы / Легендарный Ц20-05 СССР, для проверки скорости работы.

Цепляем отдельное питание с ЛБП, с довольно хорошим, чистым выходом (ПИДБП с нашего форума). Можно питать и от непосредственно замеряемого напряжения, нормально начинает светиться с 4-х Вольт, но и аккуратнее с пределом, т.к. предельное напряжение питания указано 30В, а измеряемое при отдельном питании 33В.

Светофильтр отличный, не горящие сегменты не засвечиваются, читаемость показаний 5 баллов!

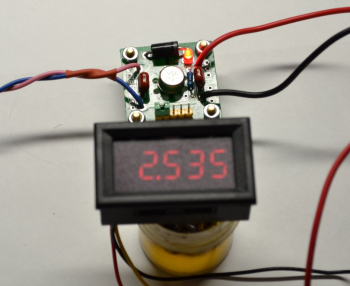

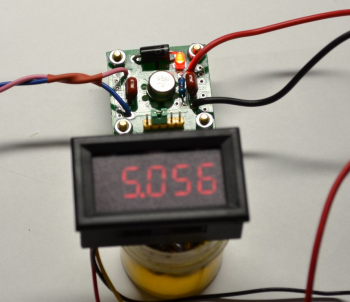

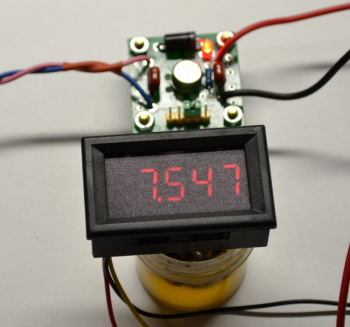

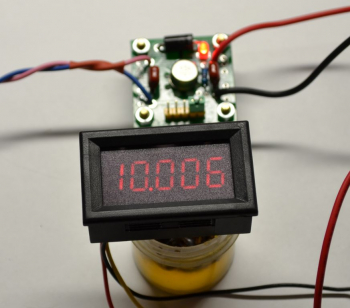

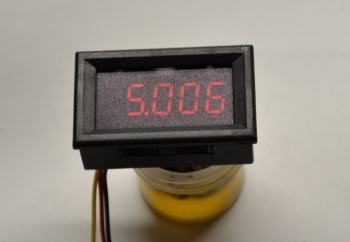

Проверяем по Китайскому ИОН.

Далее на вход цепляем другой ЛБП и будем измерять показатели в более широком диапазоне 0 — 24В (больше не может). Показания UNI-T UT61E будем условно принимать как истинно верные и перед картинкой буду писать именно показания с тестера, а на картинке показания испытуемого.

24,01 В, тут UT61E уже перешел в диапазон 2-е цифры после запятой.

Сводная таблица измерений

| Индикатор | UNI-T UT61E | Разница |

|---|---|---|

| 0,031 | 0,031 | 0 |

| 2,508 | 2,506 | -0,002 |

| 5,006 | 5,003 | -0,003 |

| 7,507 | 7,502 | -0,005 |

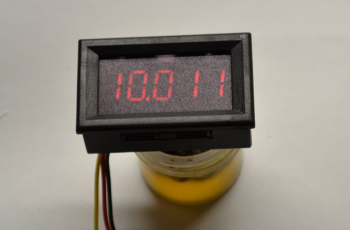

| 10,016 | 10,011 | -0,005 |

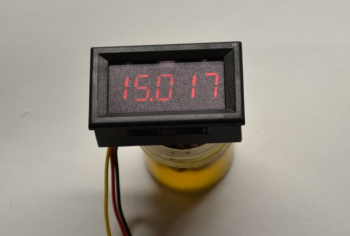

| 15,017 | 15,012 | -0,005 |

| 20,119 | 20,110 | -0,009 |

| 24,036 | 24,01 | -0,026 |

Последний предел немного не корректен, т.к. неизвестно как округлил последнюю цифру UNI-T

Видео теста скорости работы при изменении измеряемого напряжения, в сравнении с Ц20-05

- Отличный вариант для использования во всевозможных блоках питания, т.к. обладает просто шикарной точностью.

- Пайка выполнена хорошо, все таки присутствуют микрокапли припоя, а так можно было дать отлично!

- Есть возможность работы без дополнительного питания.

- Отличная читаемость показаний.

Оценить статью

Средний балл статьи: 5 Проголосовало: 1 чел.

Комментарии (19)  | Я собрал ( 0 ) | Подписаться

| Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

Мне вот интересно, с каких пор китайская поделка в 4-1/2 разряда стала прецизионной?

Но пугает даже не это. пугает то, что автор в нарушении всех правил метрологии, проверял точность по обычному китайскому мультиметру с теми-же 4-1/2 разряда, и точностью измерения всего-то +-0.1%+2 отсчета.

Ну а проверка по китайскому ИОН, это вообше нечто.

У меня вот бенч-топ мультик с базовой погрешностью по напряжению 0.003% + 0.0005%, который я вожу 1 раз в 2-3 года на калибровку производителю, дабы поддержать точность измерений. Но несмотря на это, он всеравно не называется прецизионным.

Я собственно к чему. Автор, прошу на будущее ознакомится с литературой по метрологии. А так-же учесть, что во всем цивилизованном мире, слово прецизионный применяется только в том случае, если устройство действительно таковым является. Как правило такая приставка начинает добавлятся только от 7-1/2 разряда, с опорами типа LTZ1000, и весьма фееричным колличеством нулей в проценте базовой погрешности прибора.

Дабы избежать холивара, проясню момент с 0.1%+2 и метрологию.

Если юнит-шка не вышла из спецификаций, на момент измерения, что должно быть подтверждено бумагой.

То получается, что видя на 61-ой юнитешке цифру 5.003В, пользователь должен понимать, что реально измеряемое напряжение может быть любым в приделах от 4,996В до 5,010В. То есть, последний разряд, между нами говоря, просто можно выкинуть за ненадобностью, по причине малой точности. Получается вы сравниваете 4-1/2 разрядный прибор, с «эталоном»(в кавычках) на 3-1/2 разряда. Хотя по правилам, должно быть наоборот. Эталон должен быть точнее на порядок, чем тестируемый прибор.

Понимаете всю абсурность идеи?

Указанным методом, точность и/или линейность тестируемого вами прибора установить в разумных приделах просто не получится.

Отличный вариант для использования во всевозможных блоках питания, т.к. обладает просто шикарной точностью.

Дабы не сказали опять, что я домагиваюсь к статье. Просто отвечу на вопросы автора:

Мультик за 1500$+ есть дома в личном пользовании, можешь поставить один плюсик, итого надо найти еще 9 человек 🙂

Вон у MatrixOid вроде как Keithley 2000 числится в имении. Тоже дома скорее всего, судя по видео и общей любви к прекрасному перфекцианизму.

Что касательно аттестации, я исключительно против аттестации мультиков разрешением 6-ть и выше разрядов в российских ЦСМ, поскольку методики поверки подгоняют таким образом, чтобы в глубинках на откровенном фуфле в качестве изм. базы, их тоже могли поверить. А значит, на нужную прибору точность измерений данный процесс не выйдет никогда!

Мне вот лично достаточно отвозить в сервис-центр производителя на процедуру калибровки. Я ей намного больше доверяю нежели чем документу о поверке выдаваемому в РФ. К тому-же при калибровке накопленная погрешность сбрасывается. Но и стоит это конечно соответственно, около 300 баксов. Но тут эти затраты приходится списывать на пословицу «любишь кататься, люби и саночки возить»

Тому пример:

Методика поверки 34410A

https://www.dipaul.ru/upload/iblock/36c/36c5f86e51ff14f072987d8bd1d08ae7.pdf

Приложение А, Таблица А1, диапазон 10В Поверяемая точка 1В, нормируемое значение основной абсолютной погрешности:

+-0.00075

Несложная математика показывает что +-0.00075 от 1В, это ни много ни мало +-0,075%, что в свою очередь даже близко не подходит к годовой погрешности прибора на данном диапазоне. А вытикает это, как я и говорил, из типового оборудования переферийных ЦСМ.

К примеру в нашем Тульском ЦСМ, для измерения напряжения применяют КМ300 КНТ. Калибраторов от Fluke у нас нет. Это сообщено мне официально представителем ЦСМ.

У которого годовая погрешность +-5 гр. на диапазоне 10В 0,00085% + 0,00001%, тоесть достоверно выяснить погрешгость банального 6-1/2 разрядника с 0.003%+0.0005%, они могут с большим трудом, на гране фола. И то при условии что они его возят в Москву ежегодно на поверку и перекалибровку.

Вот такие вот у нас «аттестованные лаборатории», в городе оружейников.

Как шутят мои знакомые, если я им Агилент на поверку принесу, они по моему агиленту поверят всю свою измериловку 🙂

Источник

| Я собрал ( 0 ) | Подписаться

| Я собрал ( 0 ) | Подписаться