КВ-преселектор — входной фильтр приёмника или трансивера.

Для упрощения одного из самых сложных узлов — переключателя диапазонов и решения проблемы сопряжения контуров в трансиверах входные цепи приемного тракта, как правило, делают относительно широкополосными.

Современные КВ-приемники, наряду с не сильно выдающимися динамическими параметрами, оснащаются вообще единственным широким (1,6-30МГц) полосовым входным фильтром.

Всё это приводит к тому, что при подключении внешних широкополосных антенн возможна перегрузка радиотракта (обычно смесителя 1-ой ПЧ) от любых сильных станций и помех, находящихся в полосе пропускания входного фильтра.

Для устранения перегрузки приходится включать аттенюатор, ослабляющий сигнал в N-ое количество раз. Это позволяет услышать «забитую» ранее любимую станцию, но одновременно и ухудшает в те же N раз реальную чувствительность приемника.

Именно с целью устранения перегрузок от сильных станций и помех, если, конечно они не расположены совсем рядом, спасает устройство под названием КВ-преселектор.

«Удачную конструкцию подобного преселектора разработали в Bayerische Contest Club — ВСС (Thomas Moliere, «Der BCC-Kurzwellen-Preselektor», Funkamateur, 1997, № 1, S. 76-77). Этот преселектор (см. рисунок) перекрывает полосу частот от 1,8 до 30 МГц, т. е. охватывает все девять любительских KB диапазонов. Входное и выходное сопротивления фильтра -50 Ом.»

Хорошая и простая конструкция немецких радиолюбителей, переведённая и опубликованная в журнале Радио 3/2000, с.64, порадовала меня ещё в далёком 2000 году.

А вспомнил я про неё недавно, когда увидел схему промышленного антенного преселектора американской фирмы MFJ — широко известного в узких кругах производителя линейки устройств радиолюбительского назначения.

Так вот, принципиальная схема этого изделия под кодовым названием MFJ-1046, каким-то образом, почти полностью совпадала со схемой немецких энтузиастов.

«Ну да и ладно, мне-то что» — подумал я и решил привести схему именно американского производителя, по причине некоторой вылизанности, обычно присущей серийным устройствам.

Нормальной картинки со схемой я не нашёл, поэтому пришлось нарисовать её самому.

Ну и в догонку — фотку самого изделия.

Пассивный преселектор MFJ-1046 выполнен по схеме последовательного LC-контура.

На частоте резонанса сопротивление контура минимально и равно активному сопротивлению катушки.

Особенностью схемы является то, что фильтрация сигнала ведётся в низкоомной линии, для чего в схеме стоят широкополосные трансформаторы — 50ом/5ом на входе и 5ом/50ом на выходе.

Результатом такого схемотехнического построения является то, что полоса пропускания фильтров не зависит от ёмкости конденсатора и рабочей частоты, а определяется лишь индуктивностью катушки L и входящими в контур сопротивлениями источника сигнала и нагрузки — R=5ом.

Так, на самом высокочастотном поддиапазоне полоса пропускания около 1 МГц, а на самом низкочастотном — около 40 кГц.

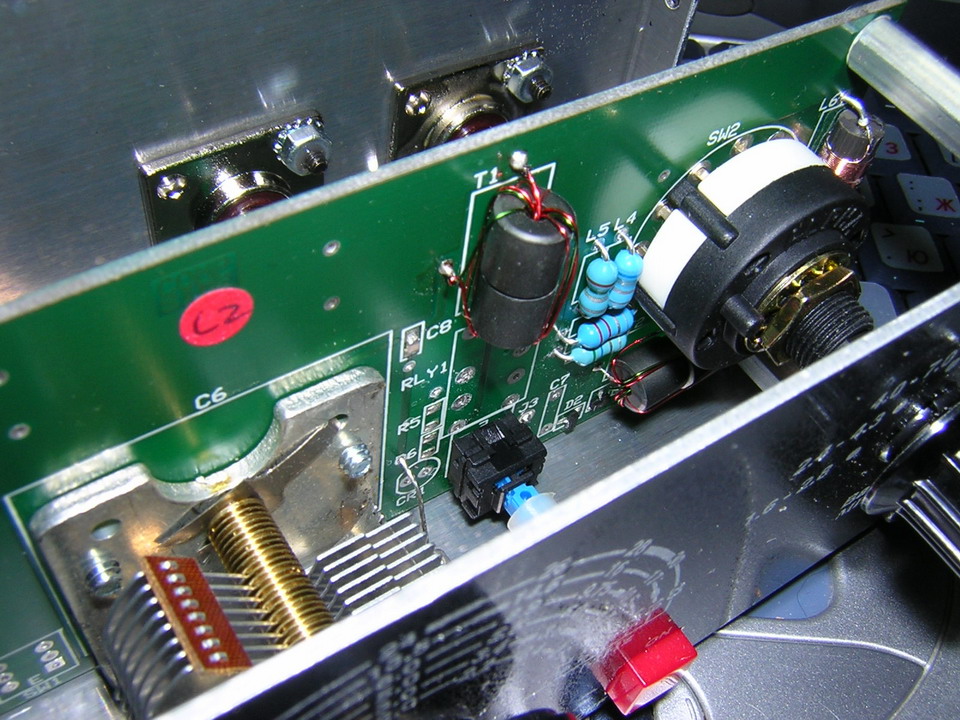

А вот так выглядит MFJ-1046 изнутри.

И что мы видим?

А видим мы, что в качестве L1-L5 используются дешёвые китайские дроссельки. Для низкоомных цепей — вещь недопустимая. «Экономика должна быть экономной», но не до такой же степени. Поэтому, описывая намоточные данные катушек и трансформаторов, забываем о жадном до денег американском производителе и возвращаемся к баварским товарищам.

А баварские товарищи пишут следующее:

«Трансформаторы Т1 и Т2 по конструкции идентичны и отличаются лишь порядком включения — один включают как понижающий, а другой как повышающий. Они намотаны на ферритовых кольцевых магнитопроводах FT50-43 (внешний диаметр — 13 мм, внутренний — 7,9 мм, высота — 6,4 мм). Начальная магнитная проницаемость феррита — 850. Намотку ведут жгутом из трёх свитых проводов диаметром 0,6 мм. Длина жгута — 140 мм, а шаг скрутки — 10 мм. Витки равномерно размещают на магнитопроводе, оставив свободными концы жгута по 10 мм каждый. Получившиеся три обмотки соединяют в соответствии со схемой.

Индуктивность катушек L1-L5 преселектора указана на рисунке. В оригинале конструкции все они намотаны на кольцевых магнитопроводах из карбонильного железа. Но их можно выполнить и на кольцевых магнитопроводах из высокочастотного феррита или даже на обычных цилиндрических каркасах. Для нормальной работы преселектора необходимо обеспечить минимальную связь между катушками L1-L5. При использовании кольцевых магнитопроводов это получается естественным образом. Если же применены катушки на цилиндрических каркасах, то необходимо обеспечить их хорошую экранировку».

От себя добавлю, что трансформаторы можно намотать на колечках М1000НМ, а для катушек индуктивности прекрасно подойдут кольцевые ферриты марок МЗ0ВН или М50ВН.

По большому счёту, фильтрация сигнала в столь низкоомной линии — не так уж и хороша с точки зрения получения минимальной полосы пропускания фильтров преселектора, даже при условии использования высокодобротных катушек.

В этом отношении, куда более интересной представляется схема, приведённая на странице ссылка на страницу.

Источник

Преселектор кв диапазона своими руками

- Идея собрать преселектор пришла после того, как была уставновлена антенна на 80-ти метровый диапазон. 80-ка диапазон не простой и если есть желание поработать на DX,то нужно хорошо продумать, как принять слабый сигнал этой DX станции.Наилучшим решением, конечно же является применение антенн типа, Бевередж. Но установить Беверы, не всем будет возможным, нужно иметь для этого место. Нет такой возможности и у меня. Участок земли сильно ограничен для этого.

Порой станции идут на уровне шумов, но еще чаще, ниже уровня порога действующего шума. Природа шумов, различна. Это и атмосферные помехи и помехи от мощных станций работающие по соседству на диапазоне и просто близко расположенные радиостанции обладающие приличными мощностями и т.д.

Кроме того, учитывая селективность большинства трансиверов средней оценочной категории, где в лучшем случае установлены широкополосные полосовые фильтра по входу, порой трудно избавится от возникновения перекрестных помех, действующих на приемную часть трансивера, особенно на первые каскады, до первого преобразования в приемнике.

Моя позиция находится за пределами города, и все же возникла мысль, за счет преселектора, попытатся добится не столько отстройки от мешающих сигналов мощных станций (у меня их тут просто нет), а посмотреть в реале, возможно ли «выдавить» шум, который делает прием как минимум не комфортным, а чаще всего вообще делает прием дальней станции невозможным и хоть как то улучшить прием слабого сигнала DX станции. В свои юношеские годы, занимаясь еще на коллективной радиостанции, я прекрасно помню установленные тогда приемники типа «Крот» и Р-250, которые были у нас оборудованны в то время по входу отдельными переключаемыми антеннюаторами, выполенными на обычным резисторах.

Очень часто, они помогали находить такое положение, где соотношение сигнал/шум, был в пользу сигнала от DX станции. В наше время, практически все трансивера имеют на борту антеннюатор, но чаще всего, это обычно одно или два положения, которые может выбрать оператор. На моем стареньком IC-751a, это вообще одно положение, которое обеспечивает ослабление сигнала по входу на -20db, что довольно грубо и применимо обычно, когда нужно сильно ослабить сильный сигнал от мощной станции,работающий непосредственно на этой же частоте или чуть в стороне.

Посовещавшись на эту тему с разными радиолюбителями, мнения разделились. Одни сказали, что селективности твоего трасивера вполне достаточно и ничего лучшего ты не получишь, во всяком случае, лучшего,чем может дать обычный антеннюатор на резисторах, другие высказались, что лишним преселектор точно не будет и как знать, может он и разгрузит в какой то мере, при определенных условиях приемный вход трансивера,что неизбежно приведет к улучшению самого приема дальних станций.

Одним словом, решил опытным путем проверить, как оно будет на самом деле. За основу взял простую схему, которую опубликовали довольно давно на портале CQ-HAM под названием Простой преселектор для многодиапазонного приемника Чисто для пробы, что бы понять, стоит это того или нет.

Конечно, хороший преселектор, штука не простая. Основа его, контура высокой добротности, выполенные чаще всего на основе колец от фирмы Амидон. Но нужных колец у меня не оказалось в наличии и я решил пойти по пути простого решения и выполнить контура фильтра на каркасах большого диаметра (на сколько это было возможным) и намотать более толстым проводом сами катушки, зная простую истину, чем больше диаметр катушки и толще провод, тем выше добротность. Так же, положительно на добротность сказывается установка конденсаторов с воздушным диэлектриком. Именно таким образом и была выполнена вся контурная система в моей конструкции.

Переменный конденсатор у меня имеет перестроечную ёмкость от 15-350пф, что позволило без смены контуров, получить два диапазона сразу, это 80м и 40м. Что как раз меня и устраивало полностью. Контура у меня намотаны на каркасах диаметром 35мм (трубка ПВХ), проводом 0.8мм, порядка 17-18 витков, что как раз обеспечило перекрытие от 3.3мгц до 8.0 мгц. Полоса на 80-ке вышла порядка 20-30кгц и довольно острая, а на 40-ке, значительно шире, примерно 50-70 кгц. Схема преселектора, размещена ниже. В качестве выходного транзистора, который работает как высокочастный эмитерный повторитель, у меня применен мощный КП-902. Но на практике, если позволяют условия и нет помех от близко расположенных мощных радиостанций, транзистор может быть даже и из серий маломощных. До частот 10 мгц без проблем будет работать и обычный КТ-315. Коммутация сделана на основе двух реле РЭС-10, какие попались под руку. Включая питания, релюшки подключают вход и выход преселектора. Отключив питания, пускают антенну прямо на вход трансивера, в обход преселектора. Все на самом деле очень просто. Должен сразу сказать, что мне повезло. Мой старенький Айком, на задней панели, имел отдельный вход антенны для приемника (до основного выходного разъема RX/TX), что позволило мне соединить все обычными отрезками кабеля RG-58/U, с разъемами , типа «Тюльпан» и не мудрить с выходом отдельного входа приемника.

Преселектор разместил в самодельной коробке, которую пришлось сделать из старого компъютерного железа. А что бы заполнить пустоты, заодно установил на галетном переключателе, классический антеннюатор на 10 положений, который обеспечивает затухание с шагом от -2db до -18db ( плюс одно положение -«обход»).

В этой же коробке, поставил выносной динамик, который обеспечивает более качественное звучание, чем тот,что стоит в корпусе самого трансивера. У динамика имеется переключатель на три положения. «Динамик — OFF» и работает только подключенная гарнитура к трансиверу. «Динамик — ON» — работает внешний динамик с полосой от 50-10000гц, и третье положение переключаталя, которое подключает динамик через встроеный пассивный фильтр,обеспечивающий по выходу полосу от 400-4000 гц, что делает звучание SSB станций более приятным и сочным на слух.

Первое же тестирование выявило, что труды не оказались напрасными! По сравнению с обычным резистивным антеннюатором, включение преселектора, позволяет как бы «усиливать» слабые сигналы. Усиливать, я взял тут в кавычки. Почему? Ответ простой. Всем известно, что дополнительные фильтры, даже хорошо отстроенные, вносят в полосе прозрачности, небольшое затухание. Но все дело в том, что это берется сама суть по теориии фильтров, но не учитывается то, что узконастроенный фильтр обеспечивает большое подавление за пределами своей полосы пропускания всего, что ведет к нагрузке приемного трактра трансивера! Таким образом, делая вход трансивера более изберательным и ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ именно на частоте настройки основного приемного сигнала.

Создается иллюзия, что преселектор добавляет чувствительности! Забавно, не правда ли? Но именно так это и выглядит. Я всегда считал, что мой ICOM IC-751A, не самый плохой приемник в трансивере и уж не чета, всем этим «мыльницам» последних 10-15 лет, которые позиционируются на рынке как аппараты среднего класса. А вот реально в эфире, добавление преселектора показало, что наличие селективного узкоперестраиваемого фильтра, совсем не лишняя деталь!

По сравнению с пассивным антеннюатором,преселектор позволяет вытягивать совсем гиблые сигналы, по усилению, ослабляя ненужные шумы и помехи. Даже тестируя свой преселектор, я без труда особого заметил, что перестраивая по «скатам» прозрачности своего фильтра настройку в преселекторе, без проблем можно выбрать относительно менее шумное состояние настройки, что бы наилчучшим образом принимать дальний сигнал. То есть, получилось что то не что подобное, как «частотозависимый» антеннюатор и при чем с более плавным подходом, чем просто на галетном антеннюаторе из резисторов.

При любом раскладе, проделанной работой я доволен! И хотя сделано все достаточно кустарно, если не сказать -«колхозно», но главное , есть толк и это работает! Главное,что есть некоторый результат, который поможет при работе с DX станциями! А это важно, учитывая всю сложность низкочастотных диапазонов.

Чуть позже, при наличии времени, я выложу видео, как работает преселектор в реальной эфирной обстановке.А пока что, предлагаю просто посмотреть фото, этой не сложной приставки, которая уж точно не будет лишней к вашему трансиверу!

| Pic.1 Конструкция | Pic.2 Внешний вид | Pic.3 В рабочем состоянии |

Источник

Преселектор кв диапазона своими руками

Простой преселектор для многодиапазонного приемника

При разработке и изготовлении приемников и трансиверов на низкочастотные диапазоны на базе ЭМФ радиолюбители уже «традиционно» применяют двухконтурные диапазонные полосовые фильтры (ДПФ). Тон был задан четверть века назад такими известными конструкциями, как трансиверы Радио-76, Радио-76М2 [1,2 ]. Двухконтурные ДПФ, при относительной простоте реализации, обеспечивали достаточно высокие параметры, в частности, избирательность по зеркальному каналу порядка 40-46дБ. После существенного расширения несколько лет назад полосы частот, отведенной для любительской связи на диапазонах 160 и 80 метров, соотвественно стало необходимостью увеличение пропорционально и полосы пропускання ДПФ. В журнале Радио [3] уже рассказывалось, как рассчитать и изготовить двухконтурные ДПФ, обеспечивающие требуемую широкую полосу пропускания при малой неравномерности АЧХ (менее 1дБ).

Но такое решение приводит к заметному ухудшению избирательности ДПФ. Практические измерения показали, чтр избирательность по зеркальному каналу снизилась до 28-32 дБ, подавление ГПД — до 20-22дБ (что при работе на передачу приводит к высоким уровням внеполосных излучений), на частотах 1605МГц (начало вещательного СВ диапазона) — менее 20дБ..Дальнейшее всестороннее моделирование в программе RFSimm99 показало, что применение высокодобротных катушек, изменение вида связи между контурами ситуацию не улучшает.

Теперь попробуем оценить, что при таком ДПФ на диапазоне 160м поступает на смеситель приемника при полноразмерной антенне (для эфективной работы на передачу длина которой должна быть порядка 41-160м. Шумы и бытовые помехи в гордских условиях при среднем прохождении в основной полосе частот 200кГц — достигают уровня S+10…20дБ (150-500мкВ) и сигналы радиолюбительских станций (уровень «соседей» достигает зачастую +40-50дБ, т.е. 5-15мВ)плюс шумы, бытовые помехи и сигналы ведомственных станций зеркального канала такой же шириной 200кГц, ослабленные всего на 30дБ (30 раз), плюс сигналы мощных вещательных станций СВ диапазона, уровень которых в больших городах на полноразмерной антенне может достигать нескольких вольт и после ослабления на 20-30дБ ДПФ уровень помехи может достигать сотен мВ. Это очень тяжелый режим работы даже для высокодинамичного смесителя. Кстати, обзор всех известных любительских конструкций трансиверов с ДД по интермодуляции более 90дБ (а это очень высокие параметры), опубликованных в радиолюбительской литературе и Интернете, показал, что по абсолютной величине допустимый уровень помех не превышает 50-100мВ. Для диапазона 80м ситуация не лучше — 380-400кГц основной полоса пропускания плюс такая же полоса слабо подавленного (-17-22дБ) зеркального канала с не менее мощными шумами, бытовыми помехами и сигналами ведомственных станций.

Как видно из изложенного выше, применение двухконтурных ДПФ на диапазоны 80 и 160м не позволяет получить хороших результатов в простых конструкциях трансиверов на базе ЭМФ при работе на прием и совершенно недопустима работа на передачу без дополнительной фильтрации из-за высоких уровней внеполосных излучений. Применение трехконтурного ДПФ или (и) увеличение частоты ПЧ до 5-9МГц улучшает внеполосную избирательность на 20-30дБ (40-60дБ), но внутри полосы пропускания весь спектр мощных шумов и помех низкочастотных диапазонов шириной 200кГц (или 380-400кГц на восмидесятке) будет поступать на смеситель.

Разумеется, уровень входных сигналов можно понизить с помощью входных аттенюаторов, но при этом снизится и полезный сигнал, который на диапазонах 160 и 80метров зачастую бывает на уровне шумов, а то и ниже.

Кардинально улучшить ситуацию позволяет применение узкополосных перестраиваемых преселекторов. Такие решения широко применялись радиолюбителями в конструкциях приемников и трансиверов 50-80г.г. прошлого века. Даже с простыми по конструкции катушками с добротностью 70-100 позволяют легко получить на диапазоне 160 метров полосу пропускания 25-35кГц. Однодиапазонные конструкции с синхронной перестройкой входных контуров с гетеродинным из-за необходимости хорошего сопряжения требуют и навыков и наличия измерительных приборов, что предсталяло определенные трудности при повторении. Во многодиапазонных вариантах к проблемам сопряжения добавлялись и конструктивные — из-за необходимости переключения большого числа контактов, как правило, применялся многоплатный переключатель диапазонов. Конструкция преселектора получалась громоздкой, сложной в изготовлении, не очень надежной в эксплуатации и требовала поистине героический усилий при изготовлении и настройке. Более привлекательны с точки зрения простоты изготовления и настройки узкополосные преселекторы, перестраиваемые отдельной ручкой настройки. Такое решение давно применяется известным конструктором трансиверов Я.С. Лаповком [ 4,5 ] и эффективно выполняет фунции узкополосного преселектора и, заодно частотозависимого аттенюатора.

Предлагаемая Вашему вниманию конструкция двухконтурного узкополосного перестраиваемого преселектора отличается простотой в изготовлении и настройке и позволяет дополнительно улучшить избирательность по приему как существующих, так и строящихся приемников и трансиверов.

Особенностью предлагаемого решения является применение конденсатора переменной емкости от ламповых радиовещательных приемников с большим перекрытием по емкости, что позволило без коммутации катушек получить перекрытие по частоте в четыре раза, захватив три низкочастотных любительских диапазона. Идея не нова и уже применялась в радиолюбительских разработках [6].

Принципиальная схема двухконтурного узкополосного перестраиваемого преселектора на любительские диапазоны 160,80 и 40 метров приведена на рис.1. Сигнал с антенны (50 или 75 ом) или аттенюатора поступает по коаксиальному кабелю на контакт Х1 и через катушку связи L1на контур L2С2.1. Связь между контурами осуществляется несколько нетрадиционно посредством низкоомного резистора R1 и ее величина выбрана таким образом, чтобы обеспечить постоянство коэффициента передачи во всем диапазоне перестройки по частоте. При этом полоса пропускания по уровню — 3дБ составила на диапазонах 160,80 и 40метров соответственно 34,50 и 75 кГц, коэффициент передачи 1-1,5 раза. Конструктивно нужно разместить катушки подальше друг от друга, чтобы минимизировать индуктивную связь между ними, например по разные стороны от КПЕ. К катушке связи контура L3С2.2 подключен через антипаразитный резистор R3 эмиттерный повторитель VT1, выполняющий функции высоколинейного УВЧ (за счет трансфрмации сопротивлений в контуре) и обеспечивающий работу на низкоомную нагрузку — например, кольцевой смеситель на диодах или 50омный вход основного ДПФ. Резистор R6 обеспечивает устойчивую работу и согласование с коаксиальным кабелем большой длины, например, при выполнении преселектора в виде отдельной конструкции, но при этом ослабляет сигнал в 2 раза. Поэтому общий коэффициент передачи по напряжению 0,5-0,7.

Если планируется размещение преселектора внутри корпуса приемника и кабель будет небольшое длины, то резистор R6 можно уменьшить, или убрать совсем.

Напряжение питания допустимо в пределах 9-15в и должно быть хорошо стабилизированным. Ток потребления не более 10мА.

Используя тот же принцип, добавив всего две катушки и два реле можно получить вседиапазонный преселектор. Для работы в условиях больших сигналов имеет смысл добавить отключаемый атенюатор на -20дБ. Полная схема девятидиапазонного преселектора приведена на рис.2.

Избирательность преселектора в диапазоне 10-30МГц осуществляется полосовым фильтром, собранном на контурах L6C2.1, L7C2.2, в котором применена комбинированная связь между контурами — внешнеемкостная на коденсаторе С11 и внутриемкостная за счет конструктивной емкости порядка 0,3-0,5пФ между двумя секциями статора КПЕ, условно показанная на схеме штрих пунктиром. Для увеличения коэффициента передачи применено полное включение контура, а транзистор применен полевой с большой крутизной, что обеспечивает хорошее согласование с нагрузкой 50-75 ом.

В результате при перестройке частоты от 10 до 30МГц полоса пропускания практически линейно изменяется от 180 до 700кГц, а коэффициент передачи по напряжению от 0,7 до 2,5 раз.

Диоды VD1-VD4 обеспечивают защиту затвора полевого транзистора от опасных уровней входного напряжения.

На реле К3 и резисторах R10, R11, R12 аттенюатор -20дБ, который при необходимости включается подачей напряжения +12В на контакт Х5. Реле К1, К2 производят коммутацию диапазонов, нормально замкнутыми контактами подключены контуры L2, L3 диапазона 1,8-7МГц. Подача напряжения +12В на контакт Х6 подключает контуры диапазона 10-30МГц 1,8-7МГц.

Что касается конкретного применения описанного преселектора, во-первых, интересным, на мой взгляд, может быть применение в виде отдельной приставки или в составе приемника или трансивера до основных ДПФ в качестве преселектора-усилителя, причем на НЧ диапазонах основные функции — узкополосная преселекция и частотозависимый аттенюатор, а на ВЧ — усиление (до 6-8дБ на 29МГц) и дополнительная фильтрация по зеркальному и другим побочным каналам приема. В этом случае, если добавить реле обхода, появляется возможность оперативно управлять включением преселектора, в зависимости от обстановки в эфире отдавая предпочтение либо повышению избирательности, либо чувствительности.

Во-вторых, может быть основным преселектором в несложном вседиапазонном приемнике коротковолновика — наблюдателя. На рис.3 приведен вариант включения преселектора, в котором транзистор VT1 выполняет функции активного небалансного смесителя с управляемым сопротилением в цепи ООС[8].

Питание поступает через катушку контура, согласующего смеситель (для которого оптимальная нагрузка при использовании КП903 порядка 400-500 ом) с ФСС, в качестве которого может быть ЭМФ или кварцевый фильтр

Такой смеситель имеет низкий уровень шумов, сравнительно большой коэффициент передачи и подавляет сигнал гетеродина на выходе примерно на 60 дБ, Дроссель L8, обладающий большим сопротивлением на рабочих частотах, включен в истоковую цепь транзистора VT1 и создает глубокую отрицательную обратную связь. По переменному току он зашунтирован сопротивлением канала полевого транзистора. Напряжение гетеродина, поступающее на первый затвор этого транзистора, вызывает модуляцию глубины обратной связи, т. е. изменяет крутизну передаточной характеристики, не смещая рабочей точки транзистора VT1.

В качестве ключа в смесителе можно применить транзисторы КП327, КП350, имеющие хорошие линейные коммутационные характеристики, а также позволяющие через второй затвор ввести АРУ, не ухудшающую динамические характеристики приемной части. Динамический диапазон по интермодуляции такого смесителя — на уровне 90. 95 дБ [9].

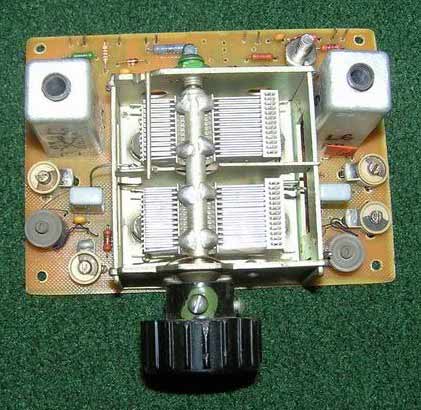

О деталях. В преселекторе можно применить двухсекционный конденсатор переменной емкости с воздушным диэлектриком от ламповых радиовещательных приемников с перекрытием по емкости от 10-18пФ до 495-510пФ, например КПЕ-1, КПВ-2.

От качества этого конденсатора зависит успех в повторении конструкции. Перед его установкой надо убедиться в отсутствии замыкания между пластинами ротора и статора, для чего удобно использовать «китайский» цифровик в режиме «звуковой прозвонки», и желательно проверить синхронность изменения емкости обеих секций при вращении ротора. Для этой проверки понадобится простейший генератор, собранный по любой известной схеме, в качестве контурной емкости которого используем наш КПЕ. Автор использовал в качестве измерительного генератор приставки для измерения индуктивности[ 7 ] со случайной катушкой индуктивнстью 35мкГ, предварительно отключив образцовый конденсатор емкостью 25330пф. Поочередно подключая обе секции в четырех-пяти положениях ротора КПЕ, измеряем частоту генерации, если отличие значений более 1%, то добиваемся необходимого сопряжения небольшим отгибанием или подгибанием крайних пластин соответствующей секции. Эта операция требует особого внимания и аккуратности.

Транзистор VT1 (рис.1) может быть любым высокочастотным, желательно малошумящим, с Fгр>250МГц, H21e> 100, например КТ3102, КТ368, КТ316. В качестве транзистор VT1 (рис.2 и 3) лучше всего работают КП903 с любым буквенным индексом, при отсутствии последних можно применить КП302Б,В, КП303Е, КП307Б,Г, что приведет к небольшому снижению коэффициента передачи при работе на низкоомную нагрузку. Диоды VD1-VD6 и могут быть любыми из серий КД503,КД510,КД521,КД522 и т.п.

Катушки L2, L3 выполнены в броневых магнитопроводох СБ-12а проводом ПЭЛШО 0,3мм (возможно применение и другого провода — ПЭВ,ПЭЛ 0,2-0,35мм) и содержат по 28 витков. Катушки L1, L4 -1 и 7 витков ПЭЛШО 0,12мм поверх соотвественно L2 и L3. При необходимости подбором числа витков катушки L4 в пределах 5-10 можно изменить коэффициент передачи по напряжению в диапазоне 1,8-7Мгц в пределах 0,7-2,5 раза.

Катушки индуктивности L6, L7 намотаны каркасах контуров ПЧ от старых телевизоров диаметром 7,5мм с подстроечниками СЦР-1 (М6х10)и прямоугольными (могут быть и круглыми) экранами, и содержат по 7 витков провода ПЭЛШО 0,3 (возможно применение и другого провода см.выше), намотанных на длине 6 мм, катушка L5 — один виток провода ПЭЛШО 0,3 поверх нижней части L6. После намотки катушек желательно измерить полученную индуктивность любым доступным способом, например, при помощи приставки[ 7 ].

Значения индуктивности должны соответствовать указанным на схеме при среднем положении подстроечного сердечника и установленными экранами (для L6, L7). Дроссели L8, L9 могут быть стандартными типа Д,ДМ, рассчитанными на ток не менее 100мА, но для исключения возможных паразитных связей и наводок хотя бы L8 лучше намотать на ферритовом колечке диаметром 7-10мм проницаемостью 2000 — число витков в зависимости от размера кольца соотвественно 60-40 проводом ПЭЛШО 0,2-0,3мм (возможно применение и другого провода — ПЭВ,ПЭЛ 0,2-0,35мм). Реле применены с двумя группами переключающих контактов РЭС-60 паспорт РС4.569.437 с сопротивлением обмотки 800 ом и напряжением срабатавания 9,5-10В. Возможна замена реле из этой же серии с другими рабочими напряжениями с соответствующей корректировкой величины управляющих напряжений, или реле других типов с таким же количеством переключающих контактов, но при этом понадобится корректировка печатной платы.

Варианты преселектора рис.1, рис.2 и рис.4 могут быть собраны на одной и той же односторонней печатной плате (рис.4), для чего в схемах соблюдена сквозная нумерация деталей, естественно, устанавливаются только требуемые для конкретной схемы детали.

Плата предполагает применение сдвоенного конденсатора переменной емкости, КПВ-2 подстроечных конденсаторов КПК-1М, постоянных конденсаторов типа КМ, резисторов МЛТ, импортых блокировочных конденсаторов, реле РЭС 60. Место для дросселя L8 на печатной плате предусмотрено, но при применении в приставке КП903 по схеме рис.2 его можно заменить проволочной перемычкой.

Необходимость в конденсаторе С10 (он может не понадобится при применении подстроечных конденсаторов с большими пределами перестройки или транзисторов серий КП303, КП307) определяется при настройке и в этом случае он припаивается со стороны печатных проводников к выводам С9. Для удобства перестройки по частоте желательно оснастить КПЕ простейшей шкалой и верньером с небольшим замедлением, но можно применить ручку большого диаметра.

После проверки правильности монтажа, нужно проверить режимы работы транзисторов по постоянному току. Подав напряжение питания, проверить — (для схемы на рис.1) напряжение на эммитере VT1- допустимо 3-6В, при необходимости добейтесь требуемого подбором R2, — (для схемы на рис.2) ток стока VT1- для КП903 допустимо 30-70мА, для КП302,КП307 допустимо 7-15мА, при необходимости добейтесь требуемого подбором R5.

Настраивать преселектор можно по упрощеной методике. Подключите к антенному вводу (вывод Х1) антенну, а на выход — приемник, с которым планируется работа в преселектора дальнейшем.

Настройте приемник на частоту 1810кГц. Подстроечники катушек поставьтев среднее положение. Установив ротор блока КПЕ в положение максимальной емкости, подстройкой индуктивности катушек добиваются настройки контуров резонанс по максимальному уроню шума эфира.Затем переводят ротор блока КПЕ в положение минимальной емкости, а приемник настраивают на частоту 7100кГц и подстроечными конденсаторами добиваются резонанса. Эти операции надо повторить два-три раза, добиваясь оптимальной настройки.

Затем переключите преселектор на диапазон 10-30МГц подачей напряжения 12в на вывод Х6. Настройте приемник на частоту 29,7МГц. Подстроечники катушек поставьтев среднее положение. Установив ротор блока КПЕ в положение минимальной емкости и подстроечными конденсаторами добиваются резонанса. Если пределов перестройки подстроечных конденсаторов недостаточно, тогда им паралельно подключают дополнительный конденсатор (в авторском варианте это С10) такой емкости, чтобы резонанс достигался при среднем положении подстроечника. Затем настройте приемник на 10МГц. Установите ротор блока КПЕ в положение максимальной емкости (в этом положении резонанс будет в районе 9,1-9,3МГц). Плавно вращая ротор КПЕ в сторону уменьшения, найдите положение, при котором резко возрастает шум эфира. Отметьте это положениена риской шкале — это будет нижняя точка сопряжения контуров. Далее подстройкой индуктивности катушек добиваются настройки контуров резонанс по максимальному уровню шума эфира. Эти операции тоже надо повторить два-три раза, добиваясь оптимальной настройки.

При помощи измерительных приборов (генератора ВЧ и пр.) настройку можно провести с более точным измерением характеристик, но только предварительную, при подключении реальной антенны вероятно понадобится подстроить входной контур по описанной выше методике.

1. Трансивер Радио-76. Б.Степанов,Г.Шульгин.—Радио, 1976, №6,с.17,№7,с.19. 2. Трансивер Радио-76М2. Б.Степанов,Г.Шульгин.—Радио, 1983, №20,с.17,№12,с.16. 3. Входной полосовой фильтр трансивера. Б.Степанов.—Радио, 2004, №11, с.66. 4. Трансивер с кварцевым фильтром..Лаповок.—Радио, 1984, №8, с.24, № 9, с. 19 5. Я строю новую КВ радиостанцию.Я.Лаповок.—Радио, 1991, №№1-6. 6. Высокочастотный тракт трансивера. — КВ журнал,1994, №1, с.23; 1995, №2, с.20 7. Приставка для измерения индуктивности в практике радиолюбителя.С. Беленецкий.—Радио, 2005, №5, с.26 или на СКР http://www.cqham.ru/ot09_2.htm 8. Небалансный смеситель частоты. — Радио, 1984, № 1,с.23. 9 . Трансивер “YES-93”. Брагин Г. — КВ журнал, 1994,№ 3-5

С. Беленецкий, US5MSQ, г.Луганск, Украина.

Радио, 2005, №9, с.70-73

Источник