- Мастер-класс для педагогов ДОУ «Кубики историй» как визуальный контент метода «сторителлинг»

- 10 Любопытных историй о создании популярных вещей

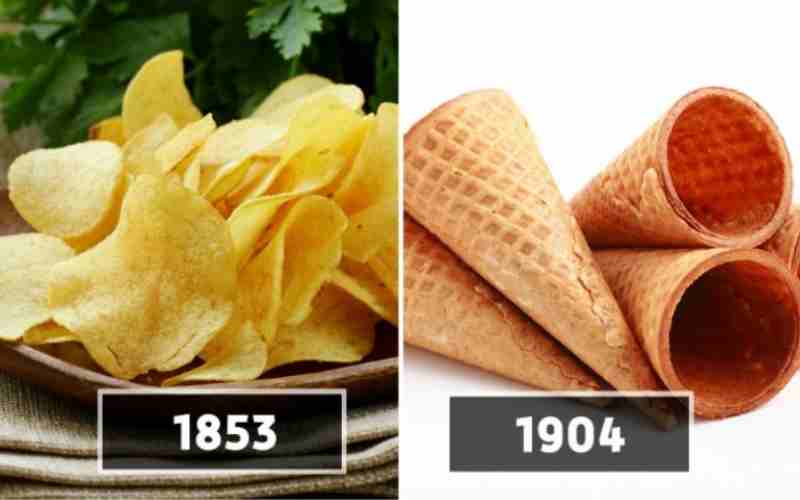

- 1. Картофельные чипсы (1853)

- 2. Искусственный подсластитель сахарин (1877)

- 3. Кока-Кола (1886)

- 4. Рентгеновские лучи (1895)

- 5. Вафельный рожок для мороженого (1904)

- 6. Пенициллин (1928)

- 7. Микроволновая печь (1946)

- 8. Липучка (1955)

- 9. Клейкие стикеры (1968 и 1974)

- 10. Виагра (1998)

Мастер-класс для педагогов ДОУ «Кубики историй» как визуальный контент метода «сторителлинг»

Марина Шувыкина

Мастер-класс для педагогов ДОУ «Кубики историй» как визуальный контент метода «сторителлинг»

Мастер-класс для педагогов ДОУ

«Кубики историй» как визуальный контент метода сторителлинг.

Подготовила и провела: воспитатель-методист Шувыкина Марина Александровна

Техника сторителлинг, которая лежит в основе игры «Кубики историй», открывает уникальную возможность для развития коммуникативной компетенции детей, облегчает запоминание сюжета, эффективна в процессе рассуждения. Импровизированные рассказы вызывают наибольший интерес, обогащают фантазию, развивая логику.

Рассказывание историй позволяет застенчивым детям быть более раскрепощенными, робких делает смелее, молчаливые становятся более разговорчивыми. Каждый ребёнок рассказывает свои истории, опираясь на свой жизненный опыт, наделяя героев историй своими эмоциями, чувствами, страхами.

Кубики Историй – это уникальная настольная игра-пособие жанра storytelling, развивающая фантазию и речь. Несколько лет назад в Европе придумали фантастическую игру «Story cubes» («Кубики историй», оригинальные «Story cubes» для детей они сложные т. к. на кубиках изображены лишь символы и знаки. Для наших детей нужны яркие, понятные картинки. Взяв за идею оригинальную версию игры, я решила сделать свои «Кубики историй» (Сопровождается показом).

Для изготовления игры «Кубики историй» я подобрала красочные предметные и сюжетные картинки. Кубики у меня есть «стационарные», картинки на которых не меняются, а есть кубики «мобильные», картинки на которых можно менять.

Сложила их в красочную шкатулку. Так получилась замечательная и увлекательная игра для детей. Суть игры в том, что вы бросаете 9 (или другое количество) кубиков на стол и начинаете историю с каких-нибудь слов типа «Однажды…» или «Давным-давно…» и пр., нанизывая на нить повествования все символы, которые выпали на верхних гранях кубиков, начиная с того, который первым привлек ваше внимание.

Напоминаем правила: первый участник круга историй (из всех, кто участвует в сочинении сказки) бросает первый кубик, чтобы по выпавшему рисунку определить сцену, на фоне которой будут происходить события. Затем другой участник бросает второй кубик и продолжает рассказ, присоединив детали к предыдущей завязке. И так далее, пока сказка не будет окончена. Можно попытаться записать ход сюжета, вдруг он и впрямь выйдет интересным.

Практическая часть: работа с педагогами «Мастер-класс «Кубики историй» как визуальный контент метода сторителлинг.

1. Упражнение «Стишки в кубике» (на кубике изображены картинки из детских стихов, игрок должен угадать из какого стихотворения картинка и рассказать его)

2. Упражнение «История в кубиках» (игроки по очереди выбрасывают кубик и придумывают историю).

3. Упражнение «Кубик-помощник» (для расширения словаря) – игрок бросает кубик, на грани куба выпадает изображение какого-либо предмета, игрок рассказывает что это за предмет, называет слово, если затрудняется, педагог оказывает помощь.

Как у каждой игры у сторителлинга есть свои правила. Они просты и легко запоминаются детьми. Чтобы детям было интереснее играть, можно предложить им превратиться в «СКАЗОЧНИКОВ».

В данном варианте игры могут участвовать от 1 до 9 детей. Первый игрок бросает кубик и, в зависимости от выпавшей картинки, начинает рассказывать увлекательную историю. Затем, следующие игроки выбирают и бросают кубики и продолжают историю, не теряя нить рассказа.

При составлении рассказа необходимо соблюдать следующую структуру:

Начать рассказ нужно интересно, можно предложить детям вспомнить начало сказок.

• Однажды, много лет назад…

• В некотором царстве, в некотором государстве…

• Случилось это в одном городке…

Затем «сказочники» описывают главного героя истории,где он живет, что делает?

2. Основная часть истории.

Описывается основная сюжетная линия.

• Что произошло с героем?

• Кого он встретил или что нашел?

• Что он планирует с этим делать?

• Появляется решение поставленной проблемы.

• Короткий вывод (итог рассказа).

«Сторителлинг» — интересная техника для составления фантазийных рассказов и развития связной речи. Также, данную технику можно применять в коррекционно-развивающей работе с детьми с речевыми нарушениями. Обогатить словарный запас, грамматический строй речи и составить рассказ можно, используя различные лексические темы, посредством сторителлинга.

Для этого детям предлагается превратиться в «УЧЕНЫХ» и составить научный рассказ. В данном варианте игры используются мнемосхемы, в которых представлен алгоритм составления рассказа,включающий: начало рассказа, середину и конец. Учитывая программную тематику, картинки на кубиках можно менять и по каждой лексической теме, составлять новые рассказы. Например, рассказ по лексической теме «Домашние животные».

При составлении рассказа используется мнемосхема, составленная на основе Н. Э. Теремковой, которая поделена на три части (начало, середина, конец, каждая часть рассказа обозначена своим цветом (начало-синим, середина-жёлтым, конец- зеленым).

Ребенок бросает первый синий кубик и называет животное, изображение которого выпало. Затем, подбирает на втором синем кубике изображение, ориентируясь по мнемосхеме («Как называется домик животного?»). Второй «ученый» по жёлтым кубикам рассказывает середину истории, а третий «ученый» с помощью зеленых кубиков заканчивает рассказ.

У данной игры есть еще один вариант, детям предлагается побыть «ФАНТАЗЕРАМИ», и придумать смешные рассказы про животных. Алгоритм составления рассказа остается прежним, но теперь дети кидают кубики, а не подбирают подходящие по логике стороны и получается забавная история о животном.

У техники сторителлинга широкое применение в речевой коррекции. «Сторителлинг» можно применять при автоматизации звуков. Для этого используется набор карточек с картинками, в названии которых присутствует автоматизируемый звук в начале, в середине или в конце слова. При составлении рассказа ребёнок будет закреплять в речи тот звук, который требует автоматизации и самоконтроля. Также, можно подобрать набор карточек для дифференциации звуков.

В таком виде игры у детей развивается ещё один компонент речи- фонематический слух. Определив позицию звуков в словах (начало, середина, конец, и расставив кубики в соответствующей последовательности, исходя из позиции звука, составляется рассказ.

Если увеличить количество кубиков в наборе до 14, то можно использовать его для коррекции нарушений слоговой структуры слова. В комплекте карточек представлены все 14 типов слов по А. К. Марковой. Каждый кубик это 6 слов каждого из 14 слоговых типов.

«Сторителлинг» не ограничивает воображение педагогов в составлении игр для детей. Так как техника многогранна, используя её при развитии связной речи, мы можем развивать и корректировать другие компоненты речевой системы.

Таким образом, можно выделить следующие преимущества использования техники «сторителлинг»в работе с детьми старшего дошкольного возраста:

• Повышение интереса к заданию и как следствие повышение концентрации внимания;

• Расширение запаса знаний об окружающем мире;

• Развитие всех речевых компонентов;

• Развитие высших психических функций;

• Развитие коммуникативных навыков детей.

• Мотивация осознанной деятельности всех участников, принимающих участие в работе мастер-класса;

• Повышение уровня теоретической и методической подготовки участников;

• Готовность педагогов к развитию собственной преобразующей деятельности на занятиях;

• Рефлексия деятельности педагогов в процессе собственной практики.

Рефлексия деятельности «Вопрос-ответ», «Мои впечатления».

Консультация для педагогов «Использование метода проектов для ознакомления дошкольников с историей своей семьи» «Использование метода проектов для ознакомления дошкольников с историей своей семьи». Метод проектов как педагогическая технология — это.

Консультация для педагогов «Применение психологического метода «Флэштренинг» в работе педагога-психолога» Что такое флэштренинг? Флэштренинг – это направление в арттерапии, разработанное мною для работы со взрослыми людьми. Арттерапия (терапия.

Источник

10 Любопытных историй о создании популярных вещей

Бытует мнение, что любое изобретение связано с кропотливыми исследованиями и научными изысканиями. Но на самом деле так случается далеко не всегда. История знает случаи, когда ставшие востребованными и популярными предметы были изобретены совершенно случайно. В этом обзоре самые неожиданные истории появления вещей, которые сегодня вошли в обиход человека.

1. Картофельные чипсы (1853)

История гласит, что Джордж Крам, шеф-повар ресторана при престижном отеле «Moon Lake House» в Саратога-Спрингс (США) в один прекрасный день 1853 года столкнулся с капризным клиентом. Этим клиентом был железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильта.

Клиент начал жаловался, что его жареный картофель нарезан слишком толстыми ломтиками, а также слишком мягкий и плохо прожарен. Хотя Крам сделал все возможное, чтобы угодить Вандербильту, тот раз за разом возвращал порцию назад.

Тогда шеф-повар решил проучить клиента. Он нарезал картофель так тонко, как только мог, прожарил его до такой степени, что тот начал разламываться при нажатии вилкой, и посыпал его солью. Однако, случилось неожиданное — Вандербильт восхитился блюдом и заказал еще одну порцию. Славо о «Чипсах Саратога» быстро разлетелась по всей округе, и Крам открыл свой собственный ресторан.

2. Искусственный подсластитель сахарин (1877)

Однажды поздним вечером в 1877 году русский химик Константин Фальберг был настолько поглощен своими исследованиями, что когда шел домой на ужин из своей лаборатории в Университете Джона Хопкинса, Балтимор, забыл вымыть руки.

Когда он дома взял кусок хлеба, оказалось,что хлеб почему-то сладкий. После этого Фальберг вспомнил, что ранее тем же днем он случайно пролил экспериментальное химическое соединение себе на руки. Т.е. сладкий вкус у хлеба получился из-за какого-то химиката.

Фальберг спешно отправился назад в лабораторию, где опытным путем установил, что это было за соединение – орто-сульфобензойная кислота, которой ученый впоследствии дал название сахарин.

3. Кока-Кола (1886)

При попытке найти лекарство от головной боли и похмелья, химик Джон Пембертон из Атланты, США состряпал сироп, сделанный из вина и экстракта коки, который он назвал «Французское вино-кока Пембертона».

В 1885 году, в разгар американского Сухого закона, в Атланте запретили продажу алкоголя, что заставило Пембертона начать выпускать сироп сугубо на основе коки, который было необходимо разбавлять водой. История гласит, что в один день из-за небрежности бармен случайно разбавил сироп ледяной газированной водой вместо водопроводной воды. Так родилась современная кола.

4. Рентгеновские лучи (1895)

В своей лаборатории в 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген экспериментировал с электронно-лучевыми трубками (примерно аналогичным современным люминесцентным лампам) для того, чтобы исследовать, как электричество проходит через газы. Он осторожно откачал из катодной трубки воздух, заполнил ее специальным газом и пропустил через него электрический ток высокого напряжения.

К удивлению Рентгена, экран, расположенный в метре от трубки, неожиданно начал испускать зеленое флуоресцентное свечение. Это было странно, потому что светоизлучающая электронно-лучевая трубка была окружена плотным черным картоном. Единственным объяснением было то, что «невидимые лучи», произведенные трубкой, каким-то образом прошли через картон и попали на экран.

Рентген решил проверить это на своей жене Берте, после чего оказалось, что лучи свободно проходят через ткани ее руки, в результате чего стали видны кости. Новость об открытии Рентгена быстро распространилась по всему миру.

5. Вафельный рожок для мороженого (1904)

К концу XIX века, когда мороженое стал достаточно дешевым, чтобы его могли себе позволить обычные люди, обычно его продавали в чашках из бумаги, стекла или металла, которые затем возвращали продавцу.

В 1904 году на Всемирной выставке в американском Сент-Луисе были более чем 50 рундучков с мороженым и более десятка с горячими вафлями. Было жарко, и мороженое продавалось намного лучше, чем вафли. Когда у продавца мороженого Арнольд Форначу закончились бумажные стаканчики, сириец Эрнест Хамви, который продавал рядом вафли, свернул одну из своих вафель в трубочку и предложил накладывать мороженое в нее. Так появился первый вафельный рожок.

6. Пенициллин (1928)

3 сентября 1928 года шотландский бактериолог Александр Флеминг после отпуска убирал свою лабораторию в лондонской больнице Сент-Мэри. Во время уборки он заметил сине-зеленую плесень на чашке Петри, которую он забыл помыть перед отпуском.

Флеминг собирался выбросить пробу, когда заметил что-то необычное: плесень убила присутствовавшие на чашке Петри колонии стафилококковых бактерий. Спустя несколько месяцев он выделил из этих плесневых грибов пенициллин.

Если бы Флеминг не так спешил в отпуск, то он вымыл бы посуду, и сегодня не было бы одного из наиболее широко используемых антибиотиков в мире.

7. Микроволновая печь (1946)

Во время тестирования микроволн в 1946 году инженер и специалист по радиолокационному оборудованию Перси Спенсер, который стоял перед радаром, заметил, что шоколадный батончик в его кармане начал плавиться. После этого Спенсер и его коллеги попытались нагреть микроволнами другие продукты, чтобы увидеть, случится ли подобный эффект.

Когда перед радаром положили попкорн, он тут же начал лопаться. А яйцо, положенное в чайник, буквально вскипело.

Наконец, благодаря случайности появилась альтернатива обычным газовым и электрическим печам. Еду стало возможно готовить гораздо быстрее, чем раньше.

8. Липучка (1955)

62 года назад была запатентована застежка-липучка. А история ее появления была довольно необычной.

В 1955 году, после прогулки с собакой в лесу, швейцарский инженер-электрик Жорж де Местраль обнаружил, что его брюки и и шерсть собаки буквально усеяны репейниками. Рассмотрев заусенцы репейников под микроскопом, де Местраль нашел тысячи крошечных крючков, которые легко цеплялись за маленькие петли, которые можно найти в любой повседневной одежде. Это побудило его сделать двухстороннюю застежку, в которой одна сторона будет оснащена «крючками», а другая мягкими петельками.

Де Местраль опробовал несколько материалов, чтобы понять, в каких из них будет самое сильное сцепление, и обнаружил, что идеален в этом плане нейлон.

9. Клейкие стикеры (1968 и 1974)

В 1968 году химику Спенсеру Сильверу, который работал в Minnesota Mining и Manufacturing Company в Сент-Поле, была поставлена задача разработать сильный клей для аэрокосмической промышленности, но он в конечном итоге изобрел слабый клей. Как ни странно, крошечные акриловые шарики, из которых состоит этот клей, почти не поддаются разрушению, поэтому его можно использовать неоднократно.

Изначально Сильвер хотел продать свой клей для нанесения его на поверхность досок объявлений, чтобы люди могли клеить на них свои объявления, а после этого легко отрывать их.

Несколько лет спустя, в 1974 году, химику Арту Фраю надоели бумажные закладки, которые постоянно выпадали из его сборников гимнов (он пел в церковном хоре в Сент-Поле). И тут ему пришла в голову гениальная идея — а почему бы не использовать клей доктора Сильвера на этих листочках бумаги.

Фрай нарезал желтую бумагу, которую нашел в лаборатории рядом, и намазал ее одну сторону клеем. Идея оказалась настолько популярной, что более 90 процентов людей сегодня используют стикеры.

10. Виагра (1998)

Во время клинических испытаний в фармацевтической компании Pfizer первоначально изучалось использование «Виагры» как сердечно-сосудистого лекарства для снижения кровяного давления, расширения кровеносных сосудов и лечения ангины. Хотя результаты оказались неутешительными, в одном из исследований добровольцы мужского пола испытали необычный побочный эффект — очень стойкую эрекцию.

Никто в Pfizer даже не думал изначально применять «виагру» для лечения эректильной дисфункции, и компания едва не выпустила препарат на рынок как средство от ангины… если бы не случайный эксперимент.

Источник