Помосты тяжелоатлетические своими руками

монтируется резиновая подушка — рабочая площадка приспособления. Ход (выдвижение) внутренней трубки фиксируется стопорным пальцем, который поджимается пружиной. Приспособление имеет восемь ступеней изменения высоты верхней стойки от помоста с интервалом в 3 см. Вес конструкции — 35 — 40 кг, минимальная высота — 25 см, максимальная — 45 см. Приспособление

отличается простотой изготовления. Его можно установить в любом месте тренировочного зала, а также использовать и в других условиях, например на оздоровительных сборах, в загородных лагерях и т. п.

Таким образом, применение плинтов предложенной конструкции будет способствовать рационализации учебно-тренировочного процесса тяжелоатлетов.

УДАРОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИЕ ПОМОСТЫ

М. С. Хлыстов, кандидат педагогических наук, В. Г. Герасименко, заслуженный

тренер Казахской ССР, Казахский

институт физической культуры, г. Алма-Ата

Основное назначение тяжелоатлетических помостов — обеспечить надежную опору спортсменов при выполнении ими упражнений и предохранить помещения от повреждений.

В 1933 г. согласно действовавшим тогда в нашей стране правилам соревнований толщина досок помоста должна была быть не менее 45 мм. Такой помост надежно защищал пол от разрушения и обеспечивал устойчивость спортсменов, так как в те годы атлеты поднимали снаряды в основном весом до 110 кг. При этом интенсивность подготовки и число спортсменов в группах были тогда также значительно меньше, чем сейчас.

По мере роста поднимаемых тяжелоатлетами весов соответственно требовалось увеличивать толщину помостов. В настоящее время она уже достигла 140 мм и должна возрастать далее, так как прогнозируется неуклонный прирост результатов в тяжелой атлетике.

Однако уже в 60-е годы начали выявляться несовершенство применявшихся помостов и невозможность улучшить их путем лишь увеличения толщины. Ударная сила падающей штанги стала столь разрушительной, что иногда помосты приходили в негодность в течение одних соревнований. При этом с увеличением массы они дорожали и становились громоздкими, что осложняло транспортировку и монтаж их.

Падения больших весов на помост создают вибрацию, систематическое воздействие которой вредно для здоровья спортсменов и угрожает целостности здания. Последний фактор ограничивает

возможность выбора мест занятий и вынуждает проводить соревнования по тяжелой атлетике лишь на первых этажах помещений, имеющих прочный фундамент.

До 70-х годов все диски наших штанг были металлическими. Падение штанг на помост вызывало такой грохот, который заметно снижал многие показатели деятельности человека. Так, постоянное воздействие его на органы слуха нередко оказывалось причиной профессиональных заболеваний тренеров и спортсменов с большим стажем работы и занятий тяжелой атлетикой.

Поэтому начали применять ударопоглощающие материалы и в благоприятное время года проводить занятия вне капитальных помещений, стены которых сильно отражают звуковые волны. Так, в расположенную под настилом яму укладывали различные пористые материалы, но из-за быстрого уплотнения их под воздействием нагрузки помосты быстро теряли ударопоглощающие свойства.

Затем был разработан помост, включающий яму с песком и двумя бетонными подушками, размещенными под настилом в местах опускания штанги, причем сверху настила в этих же местах предусматривались резиновые вставки (Е. Н. Хотимский, 1970). Такая конструкция обеспечивала сохранность здания и настила лишь при опускании штаиги на укрепленные места помоста, причем шум не устранялся.

Несмотря на недостатки, подобные помосты все еще применяются во многих залах тяжелой атлетики, однако громоздкость и нетранспортабельность

препятствуют использованию их при проведении состязаний в универсальных зрелищных сооружениях.

Авторы статьи сконструировали и испытали оригинальный помост, оборудованный полыми автомобильными покрышками, размещенными в яме под настилом. При использовании такого помоста резко снижается уровень вибрации и шума, так как при падении снаряда на настил покрышки деформируются, а благодаря выдавливанию из них воздуха рассеивается энергия.

Однако из-за больших колебаний настила, уложенного на упругих покрышках, и увеличения мощности движений атлетов за счет колебаний такой помост не может использоваться при проведении официальных соревнований. Предполагалось, что с появлением штанги с обрезиненными дисками будут обеспечена сохранность помостов и устранены шум и вибрация. Однако при падении таких штанг настилы продолжали разрушаться, а вибрация и шум хотя и уменьшились, но не настолько, чтобы можно было снять с повестки дня вопрос об отрицательном воздействии их на организм. Кроме того, применение обрезиненных дисков, а также резиновых вставок на помостах вызвало увеличение реактивной силы отраженного снаряда, который стал часто вылетать даже за пределы помоста.

С целью уменьшения разрушающего воздействия на помост и уменьшения высоты отскока штанги были внесены изменения в правила соревнований (1975 г.). В них ввели новое требование, запрещавшее отпускать штангу с обрезиненными дисками до пересечения ею условной линии, расположенной на уровне пояса атлетов. Но если атлет теряет управление такой штангой, она может не только разрушить помост, но и травмировать самого спортсмена или старшего судью соревнований.

Учтя недостатки ранее созданных конструкций помостов, сотрудники Казахского института физической культуры вместе со специалистами Всесоюзного института спортивно-туристических изделий (ВИСТИ) разработали гидравлическую модель помоста, которая рассчитана на выдерживание ударов большой силы и поглощение энергии, создающей шум и вибрацию (А. с. № 895472, 1982).

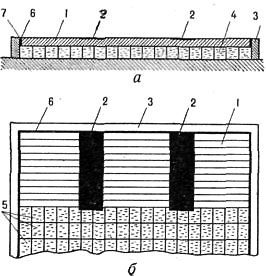

Устройство помоста показано на рисунке. Он включает деревянный настил 1 с резиновыми вставками 2. Настил размещен в деревянной раме 3, содержащей гидравлический слой 4 в виде

Схема встроенного ударопоглошающего помоста (в разрезе): а — вид сбоку; б — вид сверху

множества эластичных сосудов 5. Стенки сосудов изготовлены из синтетического материала и имеют форму параллелепипедов. Сосуды заполнены водой. Торцы 6 настила и внутренний периметр 7 рамы покрыты материалом с низким коэффициентом трения.

При падении штанги на настил, находящийся в плавающем режиме, ударная сила равномерно распределяется на весь гидравлический слой и поглощается благодаря упруговязким свойствам воды. Эластичные сосуды гидравлического слоя обеспечивают горизонтальное положение настила при неравномерном распределении нагрузки, так как препятствуют перемещению воды. При этом, естественно, поверхность воспринимающих нагрузку стенок сосудов больше поверхности одного, равного им по объему, сосуда, что, в свою очередь, способствует рассеиванию энергии.

Так как вода практически не сжимается, размещение эластичных сосудов внутри жестких рамы и настила обеспечивает при воздействии нагрузок сохранение их первоначальной формы и препятствует возникновению значительных колебаний, которые могли бы ухудшить результаты атлетов.

Конкретные параметры и габариты составных элементов помоста могут быть выявлены лишь после воплощения описанного технического решения в образец, который изготавливается в ВИСТИ.

Если опытный образец будет оперативно изготовлен и успешно испытан, то в ближайшем будущем ВИСТИ сможет поставлять нашим атлетам универсальный ударопоглощающий, причем компактный и транспортабельный, помост.

Стоимость его при массовом производстве может быть ниже стоимости применяемых в настоящее время помостов, а в сроке службы он значительно превосходит последние.

Применение новых помостов позволит улучшить условия тренировок и выступлений атлетов на различных соревнованиях.

Рост спортивных достижений в связи с приближением их к возможному физическому пределу постепенно замедляется. В то же время обостряется спортивная борьба большого числа высококвалифицированных спортсменов. Это обусловливает необходимость поиска более точных и объективных критериев определения победителей.

При определении победителей, учитывая специфику вида спорта, необходимо решить две задачи:

а) преодолеть субъективный фактор и определить спортивный результат с возможно большей точностью;

б) повысить обоснованность критерия измерения, т. е. учитывать прежде всего те факторы, которые в наибольшей степени определяют спортивный результат.

Предметом нашего исследования являются критерии определения победителей в соревнованиях по тяжелой атлетике с точки зрения совершенствования некоторых положений действующих правил.

Как известно, тяжелая атлетика была включена в программу уже первой современной Олимпиады. С 1920 г. атлеты соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок), а с 1976 г. — в двоеборье (рывок и толчок). С 1920 г. действует правило, согласно которому результат в троеборье (и затем соответственно в двоеборье) должен быть кратным 2,5 кг, т. е. рекорд может быть улучшен не меньше чем на 2,5 кг. Такой же должна быть и минимальная разница в результатах, скажем, чемпиона и серебряного призера. С 1920 г. действует и такое правило: если два спортсмена закончили состязание с одинаковым ре-

1 Перевод статьи (в сокращении) из журнала «Въпроси на физическата култура», Болгария, 1984, №7.

зультатом, победителем объявляют того, кто легче.

Мы провели статистическую обработку данных о распределении первых 10 штангистов на первенствах мира 1970 — 1983 гг. На основе результатов анализа выявлено следующее:

1. За 14 лет в десятку лучших на первенствах мира вошли 1330 штангистов. Из них 385 (28,94%) имели одинаковый результат в двоеборье со своим соперником. Другими словами, занятое место 1 /3 атлетов, вошедших в десятку лучших на мировых первенствах, определялось собственным весом, а не уровнем спортивного достижения.

2. Больше всего одинаковых результатов было в 1977 г., а меньше всего — в 1971 г. В 1979 г. в категориях 52 и 56 кг 7 штангистов из 10 имели одинаковые результаты. Были даже случаи, когда 8 из 10 штангистов занимали более высокие места, чем их соперники, лишь потому, что собственный вес их был меньше (категория 52 кг в 1980 г., категория 56 кг в 1977 г., категория 60 кг в 1979 г. и категория 110 кг в 1975 г.).

3. В категории 56 кг это явление встречалось чаще, чем в других: 37,85% штангистов этой категории обходили соперников благодаря тому, что собственный вес их был меньше. Затем идут категории 52 кг (33,57%) и 67,5 кг (32,14%).

В правиле, согласно которому при одинаковых результатах в сумме упражнений места распределяются в соответствии с собственным весом спортсменов, фактор веса поставлен на второе место после спортивно-технического результата. Те, кто ввел это правило, основывались, по-видимому, на втором законе динамики. В настоящее время мы имеем гораздо больше информации о факторах, обусловливающих мышечную силу. И, если спортивно-технические результа-

Источник

Тренажер П.Е. Петрова – наш отечественный прототип «Машины Смитта»

Совсем недавно наше внимание приковал невероятный факт, о котором мало кому было известно до сей поры. Оказывается, еще до появления и повсеместного развития бодибилдинга в нашей стране, в ту пору, когда «балом правила» тяжелая атлетика, нашим земляком, выдающимся конструктором П.Е. Петровым было собрано спортивно-тренировочное устройство в точности аналогичное по своим функциональным качествам и назначению, широко известной всеми культуристами «машине Смитта» (см рисунок №3)…

Основой любого тяжелоатлетического тренажера являются помост и стойки (см рисунок №1), устанавливаемые по обеим его сторонам. На стойках делаются подвижные или фиксированные приспособления (крючки, фиксаторы и т. п.), на которых устанавливается гриф штанги. Таких приспособлений может быть несколько на разных уровнях, при этом штанга различного веса поднимается на разную высоту. На тяжелоатлетический помост устанавливаются также дополнительные горизонтальные или наклонные плоскости. В качестве горизонтальной плоскости может использоваться обычная скамейка. Поднятие штанги, в зависимости от поставленных перед занимающимися задачами, выполняется в различных положениях: стоя, сидя, лежа, активно используя мышцы рук или ног (см рисунок №2).

При поднятии штанги гриф давит на одно из плеч фиксатора, а к другому плечу прикреплен резиновый амортизатор. Таким образом, к весу штанги добавляется растягивающее усилие амортизаторов. Меняя соотношение плеч фиксатора, можно изменять величину добавочного усилия в широких пределах.

Тренажер для штангистов П. Е. Петрова схема устройства:

1 — стойки; 2 — амортизаторы; 3 — фиксаторы; 4 — тяжелоатлетический помост; 5 — гриф штанги, диски и замки

Направляющие рамы, прочные ограничители амплитуды и пружинные замки (или же замки винтового типа) – все эти элементы призваны максимально обезопасить работу штангиста или культуриста на этом станке.

Значительный эффект в развитии силовых, скоростно-силовых и других качеств штангистов может быть также достигнут с помощью так называемых силовых, мускульных и грузоподъемных тренажерных устройств широко используемых в бодибилдинге и фитнесе. Основу их конструкции составляет набор силовых элементов: пружин, эспандера, грузов с надежными замками (см рисунок №4)

Типы силовых тренажеров:

- а) тренажер для создания растягивающих усилий;

- б) тренажер для развития силы рук;

- в) блоковый гиревой тренажер

Как изготовляется помост для занятий со штангой?

Конструкция представляет собой щит 3×3 м, толщиной 80 см, собранный из 12 деревянных прямоугольных секций, соединенных поперечными стяжками из стальных труб. Каждая секция собрана на казеиновом или смоляном клее, из березовых или сосновых досок, сечением 40-60 х 100 мм и длиной не менее 1 м. Шпонки изготавливаются из древесины дуба.

Доски плотно прифуговываются друг к другу. При склеивании в смежных пластах древесины заболонь должна быть обращена к заболони, а ядро к ядру. Расстояние между стыками по длине не менее 0,5 м. Собранная секция тщательно простругивается. Наружные кромки боковых секций закругляются, на боковых соприкасающихся плоскостях выбираются треугольные пазы под шпонки. Каждая секция окрашивается морилкой, а затем со всех сторон покрывается дважды горячим раствором олифы с канифолью.

Стяжки изготовляются из водопроводных труб. Оси отверстий под стяжки и оси пазов шпонок расположены параллельно рабочей поверхности конструкции. Бужи и гнезда плотно вставляются в концы труб и укрепляются заклепками. Головки заклепок запиливают заподлицо с поверхностью трубы. Под головки болтов подкладываются металлические пластинки, укрепленные на шурупах заподлицо с торцовой поверхностью конструкции. Все металлические детали (кроме резьбы) окрашивают масляной краской или асфальтовым лаком.

В завершающей фазе технологического процесса, помост должен быть отфугован и выверен на ровном полу. Допускаются уступы между отдельными секциями не более 1 мм. После сборки и подгонки секции нумеруются.

Источник