- Название книги

- Юный техник, 2007 № 05

- Журнал «Юный техник»

- ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

- Как сделать полупроводник?

- Как сделать мини станцию для пайки SMD компонентов без фена

- Материалы и принадлежности для работы

- Процесс сборки паяльной станции

- Порядок замены электронных компонентов

- Смотрите видео

- Современные технологии полупроводникового производства

- Медные соединения

- Кремний на изоляторе (silicon-on-insulator, SOI)

- Перовскиты

Название книги

Юный техник, 2007 № 05

Журнал «Юный техник»

ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Как сделать полупроводник?

Фотоэлемент, а тем более транзистор — изделие наукоемкое, требующее сложной технологии и высокой культуры производства. Но американский изобретатель Нил Штайнер, проанализировав работы советского изобретателя 0. Лосева и американца П. Кодингтона, пришел к иному заключению. Следуя его советам, дома, на письменном столе, вы можете делать диоды, фотоэлементы и даже транзисторы.

Эти и другие опыты Штайнера могут оказаться полезными не только в качестве чисто познавательного экскурса в историю. Не исключено, что на этом пути можно обнаружить новый класс полупроводниковых электронных приборов.

Итак, возьмите медную пластинку размером 2×3 см, а если такой не найдете, расплющите молотком на наковальне кусок толстой медной проволоки. Нагрейте его на газовой горелке до появления на поверхности легкой коричневой патины — слоя окисла. Попробуйте измерить его электрическое сопротивление. Оно окажется разным в зависимости от полярности присоединения омметра. Получается, что кусок меди приобрел свойства полупроводникового диода. Роль р-n перехода в нем выполняет граница между медью и слоем окисла.

Превратить его в диод совсем не сложно. Прижмите к слою окисла при помощи бельевой прищепки чистую медную пластину, припаяв к обеим по проводу. Вот и получился у вас простейший диод. Он может выпрямлять переменный ток частотой 50 Гц и напряжением до двух вольт. Если нужно больше — соедините несколько таких диодов последовательно. Для работы на более высоких частотах, например, в приемниках, такие диоды не подойдут из-за большой емкости.

Капля расплавленной соли и проволочка — это уже фотоэлемент.

Яркий луч света заставляет фотоэлемент вырабатывать приличный ток.

В свое время подобные выпрямители (их называли купроксными) широко применяли в технике. Но они сильно грелись, имели большое сопротивление в прямом направлении и получались очень громоздкими. Их заменили германиевые и кремниевые диоды, у которых этих недостатков нет.

Известно, что полупроводниковые диоды в прозрачном корпусе способны изменять свое сопротивление под действием света. Это связано с тем, что попадающий на р-n переход свет увеличивает подвижность зарядов. Это же явление превращает все полупроводниковые диоды, а также транзисторы со вскрытым корпусом в фотоэлементы, способные вырабатывать электрический ток. Вот этой особенностью и воспользовался Нил Штайнер.

Положите на покрытую окислом поверхность меди кусок проволоки, посыпьте ее поваренной солью и нагрейте на газовой горелке. Соль расплавится и застынет в виде твердой прозрачной капли. Если осветить эту каплю ярким лучом света, то между проволокой и пластинкой появится напряжение 20–50 мВ. Вот вам и фотоэлемент. (Судя по нашим опытам, фотоэффект наблюдается и тогда, когда на поверхность окисленной меди наносится обычная капля соленой воды, а в нее вводится тонкая медная проволока.)

Мощность фотоэлемента невелика, и для питания двигателей, например, он непригоден. Но, как оказалось, такие фотоэлементы прекрасно реагируют на быстрое изменение амплитуды светового луча, и их можно использовать в светотелефонах.

Штайнер присоединил через конденсатор емкостью 1 мФ к выходу усилителя низкой частоты (УНЧ) лазерный диод от указки и на вход этого УНЧ подал сигнал от плеера.

Свой самодельный фотоэлемент Штайнер подключил ко входу другого УНЧ, нагруженного на громкоговоритель. Направив луч лазера на фотоэлемент, Штайнер получил высококачественную передачу музыки на расстояние более 20 м. Неплохо для фотоэлемента, сделанного своими руками почти из ничего!

Источник

Как сделать мини станцию для пайки SMD компонентов без фена

Повсюду применяют устройства и приборы содержащие SMD компоненты. Сегодня все светодиодные светильники сделаны по LED технологии. Излучающие световой поток элементы — не что иное, как светодиоды. Как любой полупроводниковый SMD элемент, светодиод может выйти из строя. Замена элементов с помощью паяльника очень трудоемкий процесс, ведь размеры корпуса составляют несколько миллиметров. Кроме того, в результате перегрева микрокомпонент может просто выйти из строя. Хороший фен для пайки довольно дорогое удовольствие, которым нужно еще уметь пользоваться.

Для решения проблемы достаточно изготовить простое и дешевое устройство: столик для пайки, при помощи которого можно легко и без всякого риска произвести замену деталей самому.

Материалы и принадлежности для работы

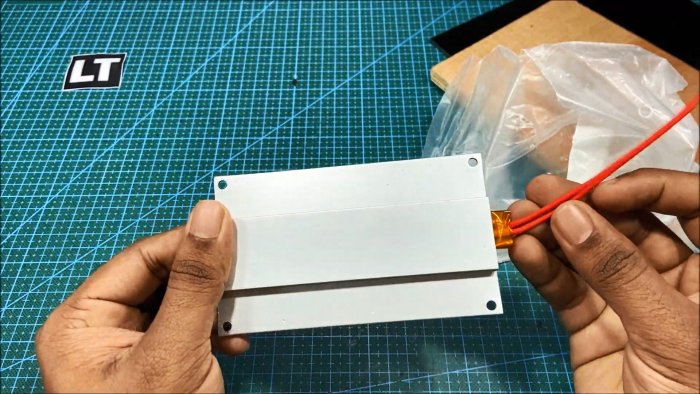

Основным элементом паяльной станции для перепайки послужит термопанель РТС мощностью 300 Вт и напряжением питания 220 Вольт. Представляет собой нагревательный элемент в плоском алюминиевом корпусе — http://alii.pub/5za3a8

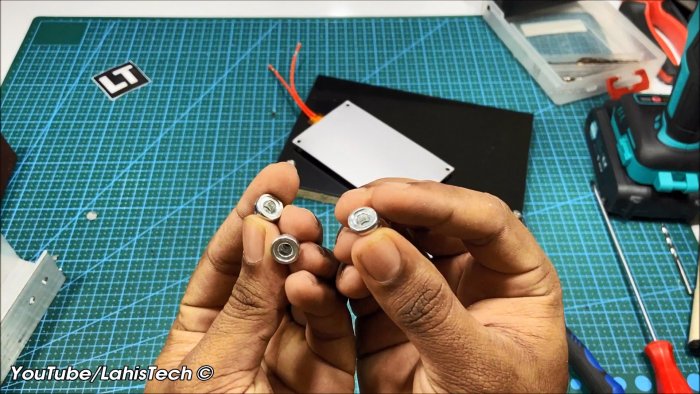

В комплект входят ножки крепления на неодимовых магнитах.

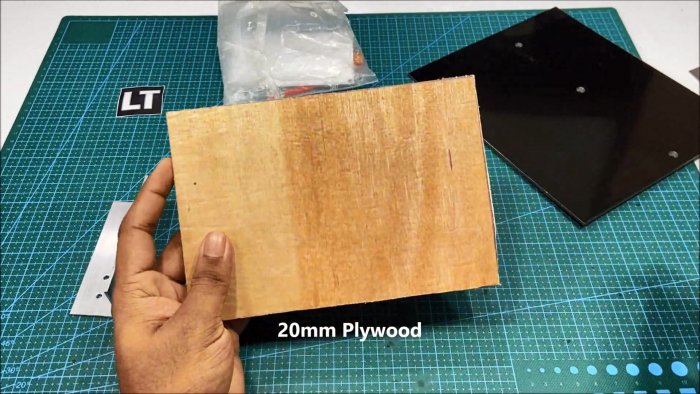

В качестве опоры для панели используют алюминиевые уголки. Для опорной площадки потребуется кусок 20 миллиметровой фанеры, размером примерно 200х150 мм, и такого же размера композитная пластина (гетинакс, текстолит или алюминия).

Двухжильный провод сечением 0,75 кв.мм, укомплектованный электрической вилкой, производит питание изделия от сети.

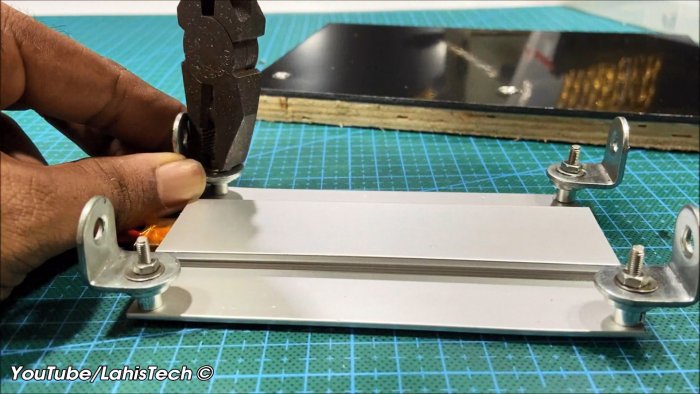

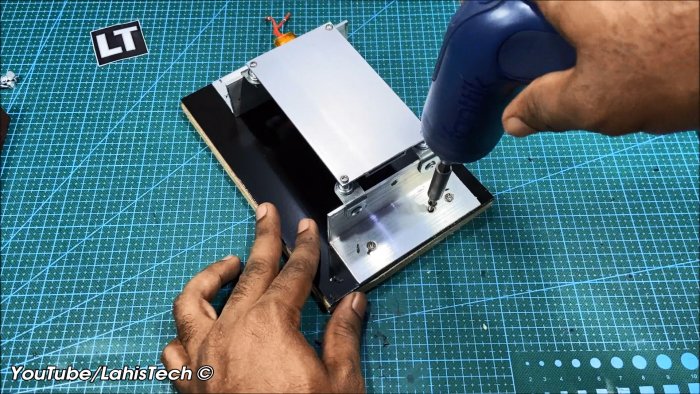

Процесс сборки паяльной станции

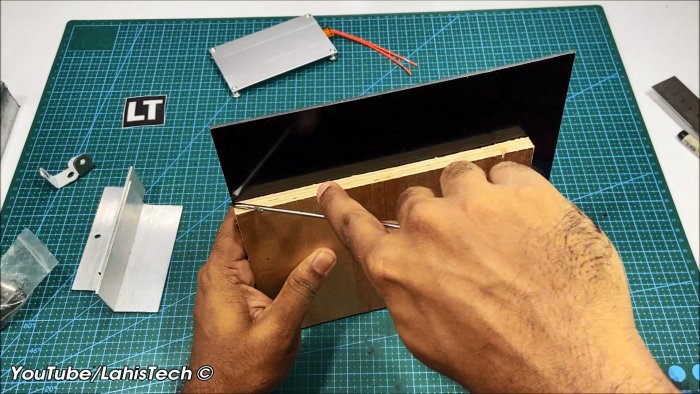

Основание собирают на саморезах, совмещая пластины из фанеры и композита.

Одно обрезают по размерам другого, чтобы получился ровный прямоугольник для основания паяльной станции.

И фиксируют все это дело саморезами.

Данное основание даст устойчивость всей конструкции.

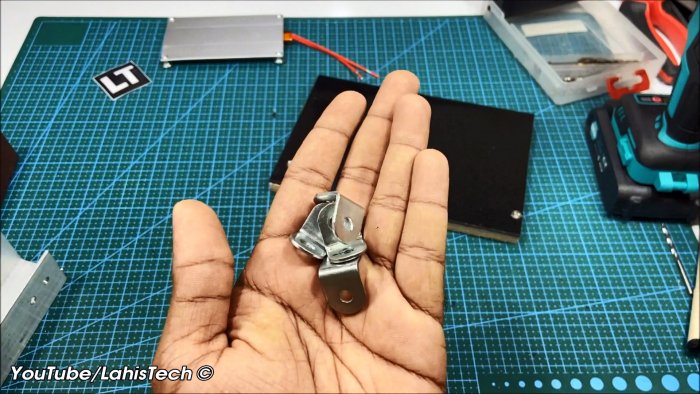

Далее берут металлические уголки 20х20 мм — 4 штуки.

И через ножки входящие в комплект прикручивают их к нагревательному элементу.

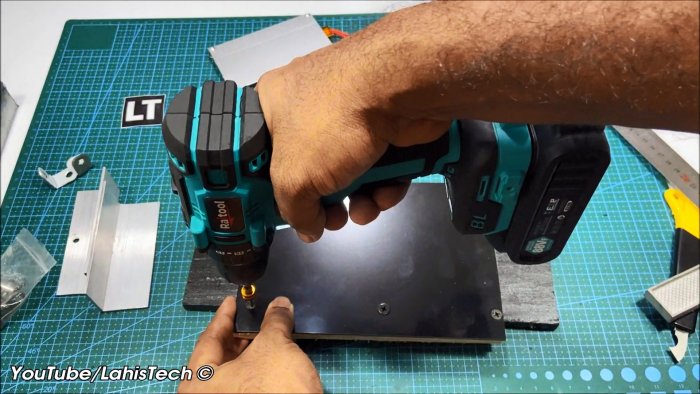

В заготовленных алюминиевых уголках высверливают отверстия с зенковкой.

Скрепляют с уголками панели при помощи клепок.

Закрепленные на платформе, они образуют жесткий каркас для нагревательной панели РТС.

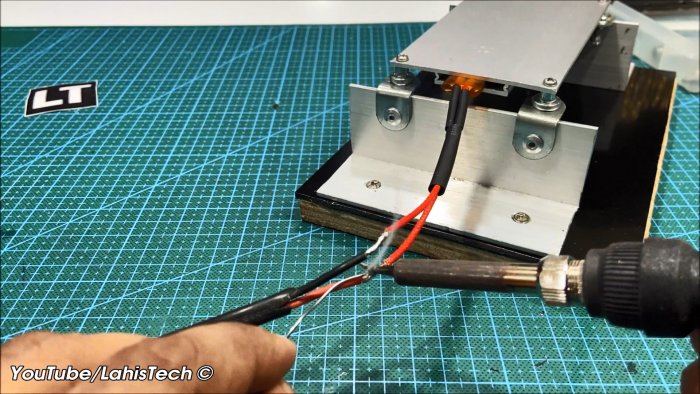

К электрическим выводам припаивают питающий провод.

Места соединения изолируют защитной лентой и трубками из термоусадочного ПВХ.

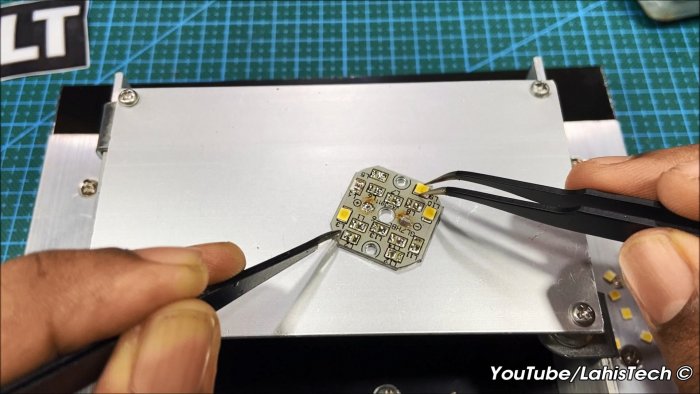

Порядок замены электронных компонентов

После включения в сеть, индикатором проверяют отсутствие напряжения на корпусе панели РТС. Через 30 секунд пирометром или электронным термометром с термопарой контролируют нагрев поверхности до 230-250 градусов Цельсия. Температура нагревательной пластины поддерживается автоматически на одном уровне.

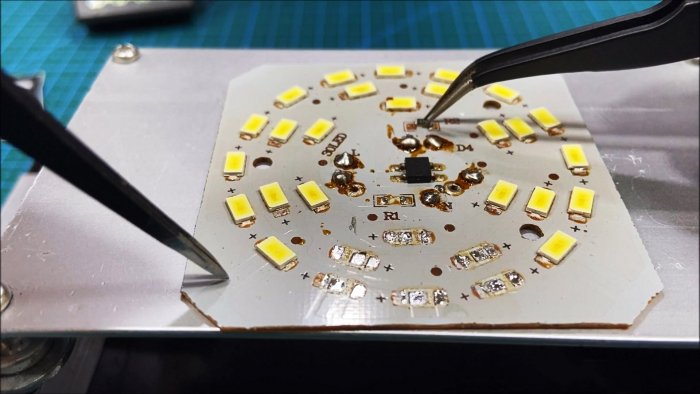

Плату с нерабочими элементами размещают на горячей поверхности. Через несколько секунд припой становится жидким, с помощью пинцета можно удалить ненужные элементы и заменить их на новые.

Портативное устройство для пайки позволяет аналогично производить замену SMD и BGA компонентов, менять микросхемы на гибких многослойных платах.

Смотрите видео

Источник

Современные технологии полупроводникового производства

В последние годы к стадии возможности использования в коммерческом производстве подошел целый ряд технологий, позволяющих заметно увеличить скорость работы транзисторов, либо столько же заметно уменьшить размер чипа без перехода на более тонкий технологический процесс. Некоторые из этих технологий уже начали применяться в течение последних месяцев, их названия упоминаются в новостях, относящихся к компьютерам, все чаще. Эта статья – попытка сделать краткий обзор подобных технологий, попытавшись заглянуть в самое ближайшее возможное будущее чипов, находящихся в наших компьютерах.

Здесь пойдет речь о некоторых последних технологиях в этой области, таких, как медные проводники в чипах, SiGe, SOI, перовскиты. Но сначала необходимо в общих чертах затронуть традиционный процесс производства чипов из кремниевых пластин. Нет необходимости описывать процесс превращения песка в пластины, поскольку все эти технологии не имеют к столь базовым шагам никакого отношения, поэтому начнем с того, что мы уже имеем кремниевую пластину, диаметр которой на большинстве сегодняшних фабрик, использующих современные технологии, составляет 20 см. Ближайшим шагом на ее превращении в чипы становится процесс окисления ее поверхности, покрытия ее пленкой окислов — SiO2, являющейся прекрасным изолятором и защитой поверхности пластины при литографии.

Дальше на пластину наносится еще один защитный слой, на этот раз — светочувствительный, и происходит одна из ключевых операций — удаление в определенных местах ненужных участков его и пленки окислов с поверхности пластины, до обнажения чистого кремния, с помощью фотолитографии.

На первом этапе пластину с нанесённой на её поверхность плёнкой светочувствительного слоя помещают в установку экспонирования, которая по сути работает как фотоувеличитель. В качестве негатива здесь используется прецизионная маска — квадратная пластина кварцевого стекла покрытая плёнкой хрома там, где требуется. Хромированные и открытые участки образуют изображение одного слоя одного чипа в масштабе 1:5. По специальным знакам, заранее сформированным на поверхности пластины, установка автоматически выравнивает пластину, настраивает фокус и засвечивает светочувствительный слой через маску и систему линз с уменьшением так, что на пластине получается изображение кристалла в масштабе 1:1. Затем пластина сдвигается, экспонируется следующий кристалл и так далее, пока не обработаются все чипы на пластине. Сама маска тоже формируется фотохимическим способом, только засвечивание светочувствительного слоя при формировании маски происходит по программе электронным лучом примерно также, как в телевизионном кинескопе.

В результате засвечивания химический состав тех участков светочувствительного слоя, которые попали под прозрачные области фотомаски, меняется. Что дает возможность удалить их с помощью соответствующих химикатов или других методов, вроде плазмы или рентгеновских лучей.

После чего аналогичной процедуре (уже с использованием других веществ, разумеется) подвергается и слой окислов на поверхности пластины. И снова, опять же, уже новыми химикатами, снимается светочувствительный слой:

Потом накладывается следующая маска, уже с другим шаблоном, потом еще одна, еще, и еще… Именно этот этап производства чипа является критическим в плане ошибок: любая пылинка или микроскопический сдвиг в сторону при наложении очередной маски, и чип уже может отправиться на свалку. После того, как сформирована структура чипа, пришло время для изменения атомной структуры кремния в необходимых участках путем добавления различных примесей. Это требуется для того, чтобы получить области кремния с различными электрическими свойствами — p-типа и n-типа, то есть, как раз то, что требуется для создания транзистора. Для формирования p-областей используются бор, галлий, алюминий, для создания n-областей — сурьма, мышьяк, фосфор.

Поверхность пластины тщательно очищается, чтобы вместе с примесями в кремний не попали лишние вещества, после чего она попадает в камеру для высокотемпературной обработки и на нее, в том или ином агрегатном состоянии, с использованием ионизации или без, наносится небольшое количество требуемых примесей. После чего, при температуре порядка от 700 до 1400 градусов, происходит процесс диффузии, проникновения требуемых элементов в кремний на его открытых в процессе литографии участках. В результате на поверхности пластины получаются участки с нужными свойствами. И в конце этого этапа на их поверхность наносится все та же защитная пленка из окисла кремния, толщиной порядка одного микрона.

Все. Осталось только проложить по поверхности чипа металлические соединения (сегодня для этой роли обычно используется алюминий, а соединения сегодня обычно расположены в 6 слоев), и дело сделано. В общих чертах, так в результате и получается, к примеру, классический МОП транзистор: при наличии напряжения на затворе начинается перемещение электронов между измененными областями кремния.

Теперь, слегка пробежавшись по классическому процессу создания сегодняшних чипов, можно более уверенно перейти к обзору технологий, которые предполагают внести определенные коррективы в эту картину.

Медные соединения

Первая из них, уже начавшая широко внедряться в коммерческое производство — это замена на последнем этапе алюминия на медь. Медь является лучшим проводником, чем алюминий (удельное сопротивление 0,0175 против 0,028 ом*мм2/м), что, в полном соответствии с законами физики, позволяет уменьшить сечение межкомпонентных соединений. Вполне своевременно, учитывая постоянное движение индустрии в сторону уменьшения размеров транзисторов и увеличения плотности их размещения на чипе, когда использование алюминия начинает становиться невозможным. Индустрия начала сталкиваться с этой проблемой уже в первой половине 90-х. Вдобавок, что толку в ускорении самих транзисторов, если соединения между ними будут съедать весь прирост скорости?

Проблемой при переходе на медь являлось то, что алюминий куда лучше образует контакт с кремнием. Однако после не одного десятка лет исследований, ученым удалось найти принцип создания сверхтонкой разделительной области между кремниевой подложкой и медными проводниками, предотвращающей диффузию этих двух материалов.

По данным IBM, применение в технологическом процессе меди вместо алюминия, позволяет добиться снижения себестоимости примерно на 20-30 процентов за счет снижения площади чипа. Их технология CMOS 7S, использующая медные соединения, позволяет создавать чипы, содержащие до 150-200 миллионов транзисторов. И, наконец, просто увеличение производительности чипа (до 40 процентов) за счет меньшего сопротивления проводников.

IBM начала предлагать клиентам эту технологию в начале 98 года, в конце этого года своим заказчикам предложили использовать медь при производстве их чипов TSMC и UMC, AMD начинает выпуск медных Athlon в начале 2000 года, Intel переходит на медь в 2002 году, одновременно с переходом на 0.13 мкм техпроцесс.

Соединения — соединениями, но уже на скорости чипа в несколько ГГц перестает справляться с нагрузкой сама кремниевая подложка. И если для традиционных областей применения чипов кремния пока достаточно, в области беспроводной связи уже давно дефицит на дешевые скоростные чипы. Кремний — дешево, но медленно, арсенид галлия — быстро, но дорого. Решением здесь стало использование в качестве материала для подложек соединения двух основ полупроводниковой индустрии — кремния с германием, SiGe. Практические результаты по этой технологии стали появляться с конца 80-х годов. Первый биполярный транзистор, созданный с использованием SiGe (когда германий используется как материал для базы), был продемонстрирован в 1987 году. В 1992 году уже появилась возможность применения при производстве чипов с SiGe транзисторами стандартной технологии КМОП с разрешением 0.25 мкм.

Результатом применения становится увеличение скорости чипов в 2-4 раза по сравнению с той, что может быть достигнута путем использования кремния, во столько же снижается и их энергопотребление. При этом, в ход вступает все тот же решающий фактор — стоимость: SiGe чипы можно производить на тех же линиях, которые используются при производстве чипов на базе обычных кремниевых пластин, таким образом отпадает необходимость в дорогом переоснащении производственного оборудования. По информации IBM, потенциальная скорость транзистора (не чипа!) с их технологией составляет сегодня 45-50 ГГц (что далеко не рекорд), ведутся работы над увеличением этой цифры до 120 ГГц. Впрочем, в ближайшие годы прихода SiGe в компьютер ждать не стоит — при тех скоростях, что потребуется PC чипам в ближайшем будущем вполне хватает кремния, легированного такими технологиями, как медные соединения или SOI.

Кремний на изоляторе (silicon-on-insulator, SOI)

Еще одна технология, позволяющая достаточно безболезненно повысить скорость чипов, не требуя от производителей отказаться от всех их сегодняшних наработок. Как и технология медных соединений, SOI позволяет создателям чипов убить двух зайцев одним выстрелом — поднять скорость, до 25 процентов, одновременно снизив энергопотребление. Что из себя представляет эта технология? Вспомним начало обработки кремниевой пластины — она покрывается тонкой пленкой окисла кремния. А в SOI к этому бутерброду добавляется еще один элемент — сверху опять наносится тонкий слой кремния:

Вот и получается — кремний на изоляторе. Зачем это понадобилось? Чтобы уменьшить емкость. В идеале МОП транзистор должен выключаться, как только будет исчезнет питание с затвора (или наоборот, появится, в случае с КМОП). Но наш мир далеко не идеален, это справедливо и в данном конкретном случае. На время срабатывания транзистора напрямую влияет емкость области между между измененными участками кремния, через которую и идет ток при включении транзистора. Он начинает и заканчивает идти не мгновенно, а только после, соответственно, зарядки и разрядки этой промежуточной зоны. Понятно, что чем меньше это время, тем быстрее работает транзистор, можно сказать, что тем меньше его инерция. Для того и придумана SOI — при наличии между измененными участками и основной массой кремния тонкой пластинки изолирующего вещества (окисел кремния, стекло, и т.д.), этот вопрос снимается и транзистор начинает работать заметно быстрее.

Основная сложность в данном случае, как и в случае с медными соединениями, заключается в разных физических свойствах вещества. Кремний, используемый в подложке — кристалл, пленка окислов — нет, и закрепить на ее поверхности, или же не поверхности другого изолятора еще один слой кристаллического кремния весьма трудно. Вот как раз проблема создания идеального слоя и заняла весьма много времени. Не так давно IBM уже продемонстрировала процессоры PowerPC и чипы SRAM, созданные с использованием этой технологии, просигнализировав этим о том, что SOI подошла к стадии возможности коммерческого применения. Совсем недавно, IBM объявила о том, что она достигла возможности сочетать SOI и медные соединения на одном чипе, пользуясь плюсами обеих технологий. Тем не менее, пока что никто кроме нее не заявил публично о намерении использовать эту технологию при производстве чипов, хотя о чем-то подобном речь идет.

Перовскиты

Поиски замены на роль изолирующей пленки на поверхности подложки идут давно, учитывая, что как и алюминий, диоксид кремния начинает сдавать в последнее время — при постоянном увеличении плотности транзисторов на чипе необходимо уменьшать толщину его изолирующего слоя, а этому есть предел, поставленный его электрическими свойствами, который уже довольно близок. Однако пока, несмотря на все попытки, SiO2 по прежнему находится на своем месте. В свое время IBM, предполагала использовать в этой роли полиамид, теперь пришла очередь Motorola выступить со своим вариантом — перовскиты.

Этот класс минералов в природе встречается довольно редко — Танзания, Бразилия и Канада, но может выращиваться искусственно. Кристаллы перовскитов отличаются очень высокими диэлектрическими свойствами: использованный Motorola титанат стронция превосходит по этому параметру диоксид кремния более чем на порядок. А это позволяет в три-четыре раза снизить толщину транзисторов по сравнению с использованием традиционного подхода. Что, в свою очередь, позволяет значительно снизить ток утечки, давая возможность заметно увеличить плотность транзисторов на чипе, одновременно сильно уменьшая его энергопотребление.

Пока что эта технология находится в достаточно ранней стадии разработки, однако Motorola уже продемонстрировала возможность нанесения пленки перовскитов на поверхность стандартной 20 см кремниевой пластины, а также рабочий КМОП транзистор, созданный на базе этой технологии.

Источник