МОДЕЛЬ ПЛАЗМЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ

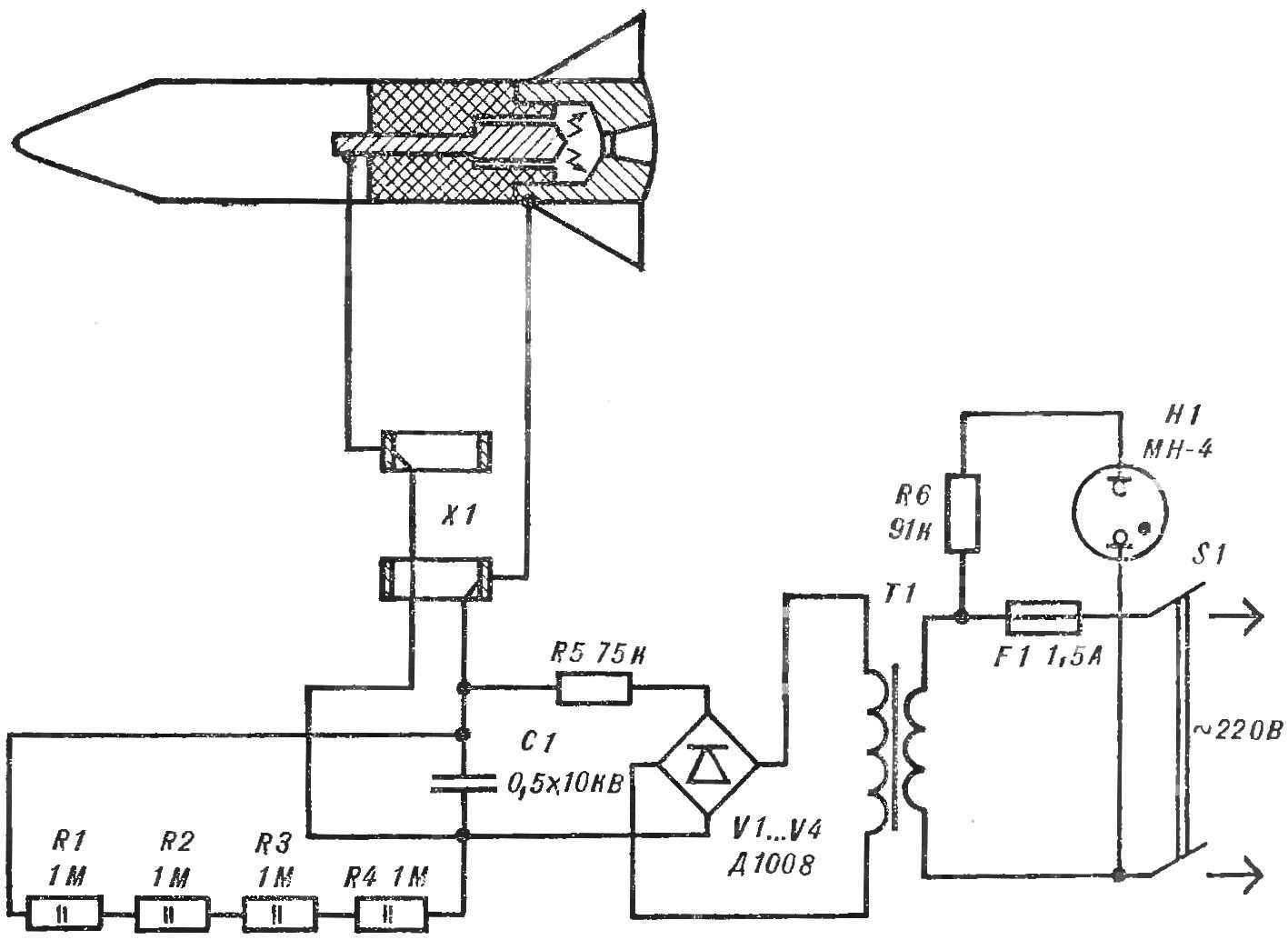

В ракетном двигателе такого рода работает реактивная сила плазменной струи, вытекающей из сопла, а плазма создается электрическим разрядом. Чтобы источник питания двигателя модели получился не очень сложным и не громоздким, ребята выбрали импульсный режим работы. Источником энергии служил конденсатор С емкостью 0,5 мкф, напряжением 10 кВ, который заряжался от высоковольтного трансформатора через диоды V1—V4 и резистор R5 (рис. 1).

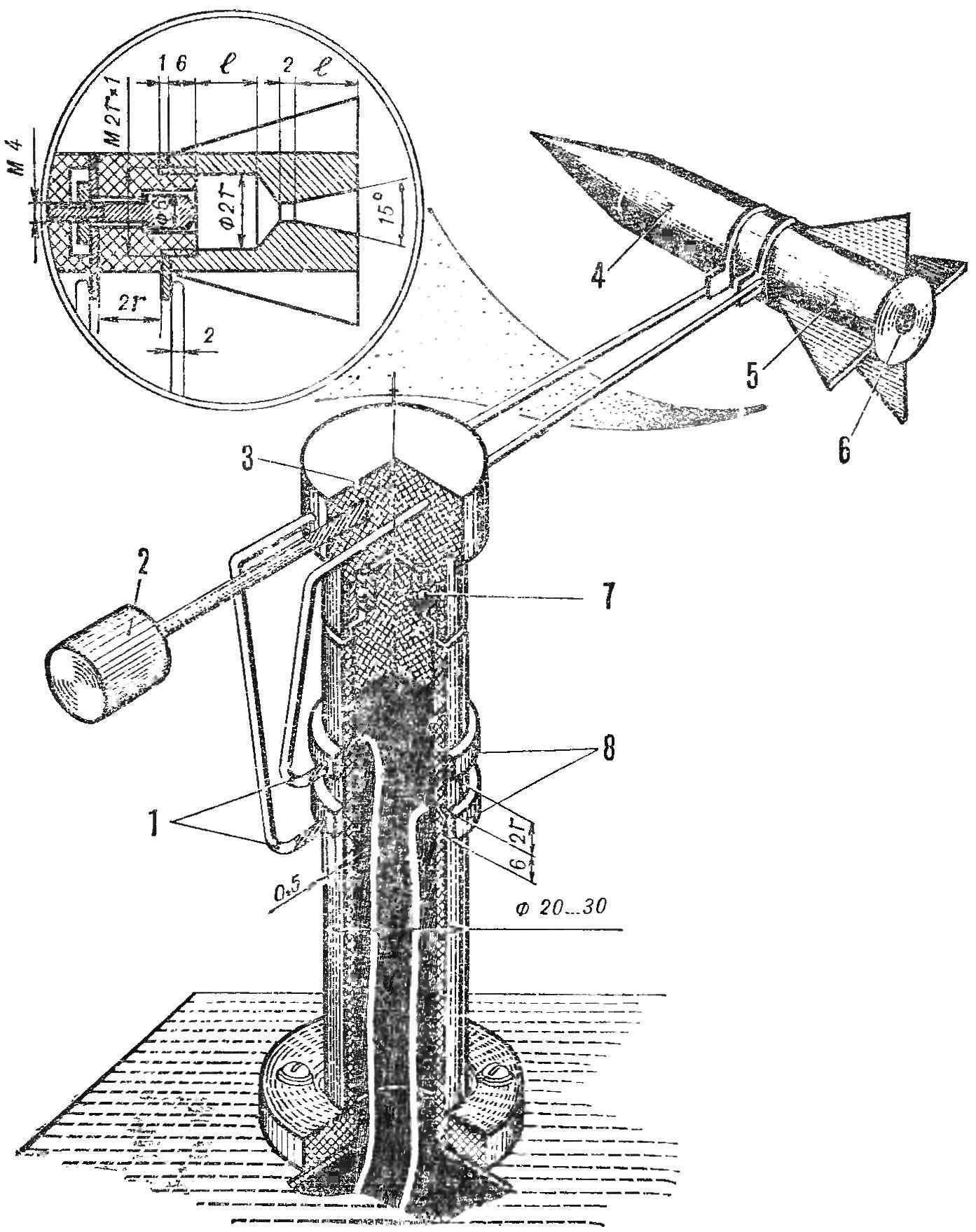

Принцип действия установки следующий. Напряжение, до которого заряжается конденсатор, определяется величиной зазора между электродами разрядкой камеры и токоподводящего коллектора (рис. 2). Как только напряжение на конденсаторе достигнет величины пробоя этих промежутков, возникает электрический разряд в камере двигателя. Воздух, находящийся там, под действием разрядного тока нагревается до температуры около 10000° К и переходит в состояние плазмы. При этом давление в камере резко возрастает И плазменная струя через сопло с большой скоростью вытекает наружу. Реактивная сила плазменной струи передается модели ракеты, соединенной с двигателем. Для того чтобы вращение было мягким, ракета крепится ка оси через шариковый подшипник и уравновешивается противовесом. Наиболее сложный электрический узел установки — токоподводящий коллектор. Зазоры между стационарными кольцевыми электродами и подвижными штыревыми должны быть 0,2—0,5 мм. Это обеспечит минимум потерь мощности при передаче ее от конденсатора и не создаст дополнительного трения при вращении ракеты.

Рис. 1. Принципиальная схема источника питания плазменного двигателя.

Размеры ракет и соответственно всей установки могут быть различными, однако объем разрядной камеры должен быть соразмерным с величиной конденсатора и мощностью источника питания. Для того чтобы юные конструкторы могли сами рассчитывать основные узлы установки и сконструировать свою модель ракеты, ниже приводится упрощенная схема расчета необходимой мощности.

Основным отправным положением является то, что газ в разрядной камере двигателя должен быть нагрет до t=8—10°К, Это позволяет оценить энергию одного разряда:

Коэффициент полезного действия установки, определяемый наличием подводящих проводов и зазоров в токовом коллекторе, можно принять равный 0,6, Тогда энергия, запасенная в конденсаторе, равна:

Е =CV 2 /2 = VρСv (Т — Т0)/0,6 (II)

По формуле можно рассчитать величину емкости конденсатора С, если знать, чему равна напряжение на нем U.

Чтобы оценить величину вспомнив, что она определяется электрическим пробоем разрядного промежутка модели. Процесс пробоя в воздухе зависит от целого ряда параметров: влажности воздуха, состояния поверхности и полярности электродов, формы внешнего и внутреннего электродов разрядной камеры и т. д. Приближенно можно считать, что

Здесь d — суммарный зазор, выраженный в сантиметрах. K1 равняется 20, если внутренний электрод отрицательный и К2 равен 14, если он положительный. Приведенных формул достаточно, чтобы сделать наш несложный расчет. Добавим еще, что если камера имеет цилиндрическую форму, то объем ее равен:

а площадь сопла в минимальном сечении должна быть равна примерно 0,20 r 2 .

Условные обозначения в формулах:

Е — энергия разряда, Дж;

r — радиус камеры, см;

l — длина камеры, см;

ρ — плотность воздуха при нормальных условиях, ρ=0,129 10 -3 г/см 3 ;

Сv — теплоемкость воздуха при постоянном объеме (для наших расчетов можно принять Сv =8 Дж/г. град.);

Т — Т0 — температура, до которой нагревается газ; Т0 — нормальная температура воздуха, равная примерно 300°К;

С — емкость конденсатора, Ф;

U — напряжение зарядки конденсатора, В.

Приведем примерный расчет. Зададим напряжение U=6000 В, тогда из третьей формулы d = 0,45 см. Емкость конденсатора возьмем равной 0,5-10 -6 Ф, тогда Ес по второй формуле составит 9 Дж, а энергия, выделяемая в камере модели двигателя, Е=5,4 Дж. Разницу температур возьмем равной 10000° К. Из (I) получаем величину объема камеры V≈0,50 см 3 . Считая r=d—0,025 : 2 = 0,4 см, получаем 1 = 1 см, а диаметр сопла 1,8 мм. Элементы электрической схемы для данного, конкретного случая следующие: повышающий трансформатор 220X5000 В мощностью 200 Вт, резистор R5 — проволочный мощностью 100 Вт.

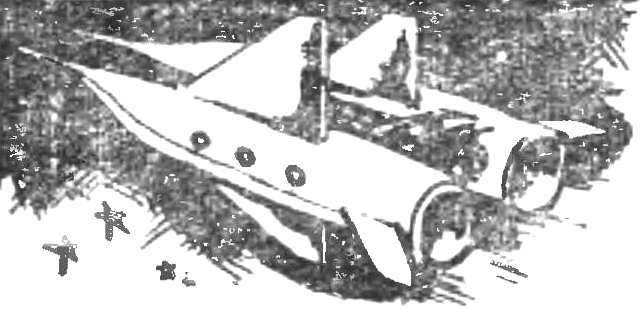

Рис. 2. Конструкция установки для демонстрации работы плазменною двигателя:

1 — подвижные штыревые электроды, 2 — противовес, 3 — ось, 4 — модель ракеты, 5 — разрядная камера, 6 — сопло, 7 — шариковый подшипник, 8 — стационарные кольцевые электроды.

Описываемая нами модель относится к разряду установок с рабочим напряжением выше 1000 В, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при работе с ней и соблюдать правила техники безопасности. Напомним основные из них.

Прежде всего нельзя запускать модель без наблюдения руководителя кружка или учителя. Запуск должен производить один человек, остальные находятся на расстоянии не менее 1 м от установки. Производить какие бы то ни было операции с моделью и касаться ее можно только после полного отключения установки от сети питания (выдернуть вилку шнура питания из розетки) и после истечения 1 мин. За это время конденсатор С1 полностью разряжается через шунтирующие резисторы R1—R4. И еще одно замечание: величину R5 следует выбирать такой, чтобы зарядный ток был меньше 60 мА. Источник питания установки должен быть помещен в закрытый металлический корпус, который при работе заземляется медным проводом в изоляции диаметром не менее 1,5 мм.

В. ФОМИЧЕВ, г. Новосибирск

Источник

Португалец собрал ионный двигатель в домашних условиях

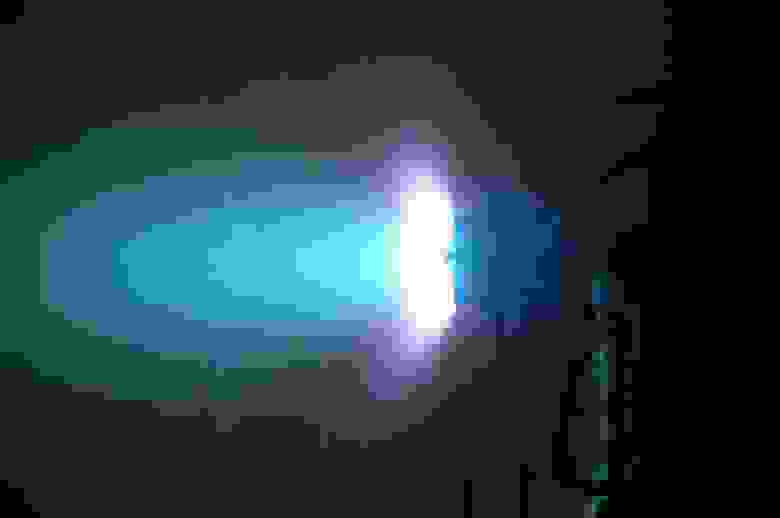

Плазма между анодом и катодом ионного двигателя.

Фотография: Joao Duarte / eLab hackerspace

Португалец Жуан Дуарте собрал в домашних условиях простую рабочую модель ионного двигателя. Рассказ о своем проекте разработчик опубликовал на портале eLab hackerspace. В его двигателе используются несколько держателей, подставка, корпус и сопло, напечатанные из пластика на 3D-принтере, семь гвоздей, семь медных трубок и высоковольтный трансформатор.

При строительстве ионного двигателя важна высокая электрическая проводимость всех элементов. Для ее увеличения Дуарте покрыл гвозди тонким слоем меди. Он зачистил гвозди от ржавчины, а затем опустил их вместе с окислившимися медными монетами в раствор соли и уксуса. Благодаря меднению электрическая проводимость на поверхности гвоздей увеличилась.

Затем португалец взял медную трубу диаметром два сантиметра и нарезал ее на пять частей длиной пять сантиметров каждая. После этого Дуарте распечатал на принтере держатели для трубок и гвоздей, подставку, кожух двигателя и сопло. Для эффективной работы ионного двигателя кончики медненных гвоздей должны находиться точно в центре окружности медных трубок.

На каком расстоянии от трубок следует разместить гвозди от трубок Дуарте не уточнил, но отметил, что оно должно быть одинаковым для всех гвоздей. Для регулирования тяги португалец сделал держатель с гвоздям подвижным в горизонтальной плоскости. К трубкам и гвоздям Дуарте подключил трансформатор, способный выдавать напряжение в девять киловольт и силу тока в 50 миллиампер.

В конструкции двигателя гвозди выступают в качестве катода, а медные трубки — анода. При включении напряжения воздух вокруг гвоздей ионизируется и притягивается анодом, возникает воздушный поток, который и формирует незначительную тягу за соплом двигателя. Сдвинутся с места такая силовая установка не может, но способна колыхать обрезки бумаги.

Концепцию ионного двигателя впервые предложил американский ученый Роберт Годдард. В 1954 году технологию детально описал ученый Эрнст Штулингер, а первый функционирующий двигатель был собран в 1959 году в NASA. Он смог проработать на протяжении 31 минуты. В качестве маршевого двигателя ионная силовая установка была впервые использована на космическом аппарате Deep Space в 1998 году.

Современные ионные двигатели способны непрерывно работать на протяжении трех лет. В них для создания реактивной тяги используются как правило аргон или ксенон. Эти инертные газы разгоняются в электрическом поле. Положительными качествами ионного двигателя является малое энергопотребление и расход топлива, а серьезным недостатком — микроскопическая тяга, составляющая до 250 миллиньютонов.

Источник

Изготовление плазменных двигателей в России

Гигантские звездолеты с призрачно светящимися двигателями стали одним из постоянных атрибутов космической фантастики. В то же время плазменные двигатели уже полвека успешно используются в настоящей космонавтике, и российские разработчики являются одними из мировых лидеров. Мне удалось посетить калининградское предприятие «ОКБ Факел» и увидеть, как создаются стационарные плазменные двигатели.

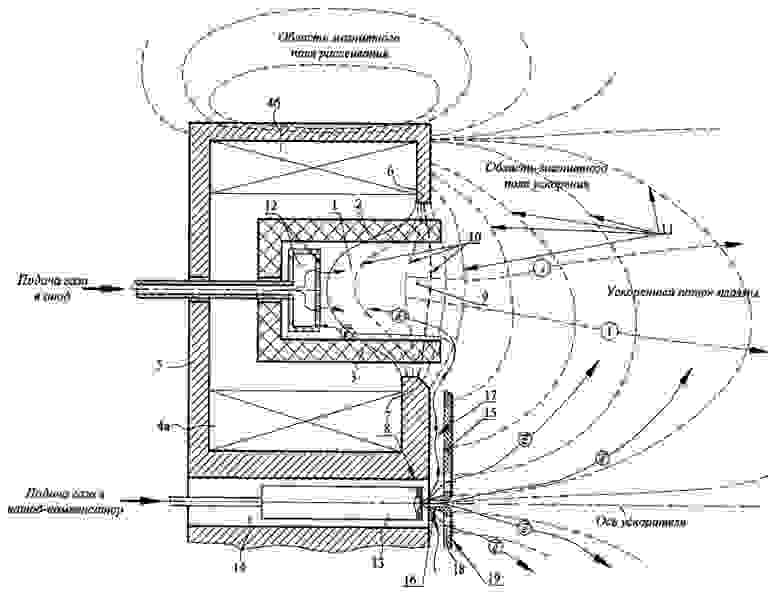

Стационарный плазменный двигатель (СПД) — это одна из разновидностей электроракетного двигателя, где электрическая энергия используется для ионизации газа и придания полученной плазме высокой скорости истечения из «сопла».

У такого двигателя нет топлива в привычном понимании, т.е. горючего и окислителя, необходимого для химической реакции с выделением тепла. СПД подходит практически любой газ, но лучше использовать химически неактивные и с высокой атомной массой, вроде аргона или ксенона. Плазменные двигатели обеспечивают очень высокую скорость выбрасываемой струи газа, например, для ксенона это около 30 км/с. Для сравнения, скорость выброса газа у одного из самых эффективных химических ракетных двигателей — кислород-водородного — около 4,5 км/с. Преимуществом химических двигателей является способность выбрасывать сразу много газа, что дает большую тягу. СПД же требует мощного источника электрической энергии, и даже с ним способен выбрасывать лишь незначительную массу газа за момент времени, то есть имеет очень малую тягу и требует много времени на разгон и торможение. Плазменные двигатели применяются только в космосе: оснащенные ими космические аппараты имеют относительно малый запас рабочего тела и большой размах солнечных батарей.

О возможностях использования электроракетных двигателей задумывались еще в начале XX века, но к первым испытаниям в космосе перешли только в 60-е годы. В 1972 году в системе ориентации советского спутника «Метеор» использовались два электроракетных двигателя: ионный и стационарный плазменный. СПД показал себя лучше, и советские специалисты сконцентрировались на этой разновидности. В создании экспериментальных образцов принимали участие специалисты «ОКБ Факел», и с того времени предприятие стало специализироваться на производстве двигателей такого типа, развивать и совершенствовать технологию.

В начале XXI века калининградский СПД-100 прошел успешные испытания на лунном спутнике Европейского космического агентства Smart-1.

После успешного полета к Луне европейские производители коммерческих геостационарных спутников стали закупать российские двигатели и создавать новые поколения спутников. Ранее на спутниках-ретрансляторах использовались химические двигатели на токсичном гидразине. Применение российских СПД открыло возможность создания т.н. «полностью электрических спутников», на которых уже не было химической тяги.

Калининградские СПД имеют довольно небольшой размер, но цикл их производства всё же требует немалых производственных площадей.

Разработчики «ОКБ Факел» активно сотрудничают с европейскими производителями и даже помогали французам сделать свой двигатель. Однако на предприятии строжайшие нормы безопасности. Фотосъемка на экскурсии была запрещена сотрудниками службы безопасности, а кадры использованные в репортаже, сняли позже сотрудники пресс-службы по моей просьбе.

На «ОКБ Факел» наглядно видна преемственность поколений.

Молодые работают рядом с опытными специалистами.

Кульманы давно заменены на САПР «Компас-3D» для разработки трехмерных моделей и выпуска конструкторской документации.

Цех механической обработки открывается современными станками ЧПУ.

— В некоторых случаях у нас токари пишут программы сами, — говорит генеральный конструктор предприятия Евгений Космодемьянский. И я понимаю, что пришло время выбросить свое удостоверение токаря второго разряда.

Однако в глубине зала работа идет на универсальных станках, где роль ручного труда сохраняет значение, и мои надежды на космическую карьеру возрождаются.

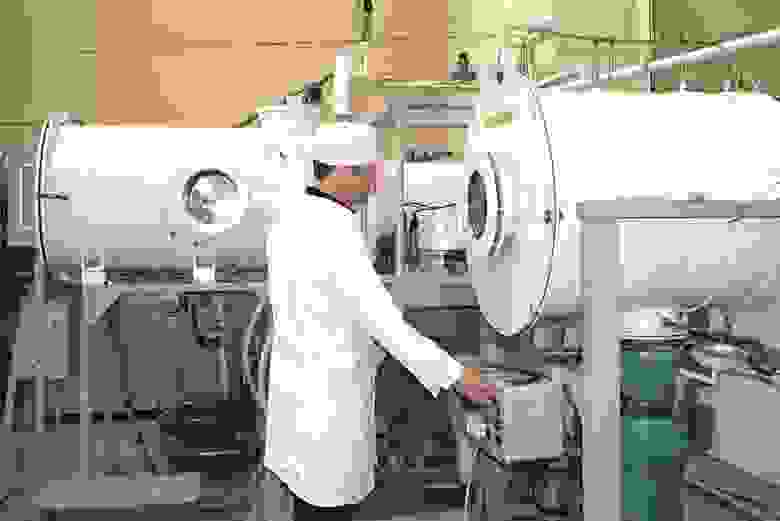

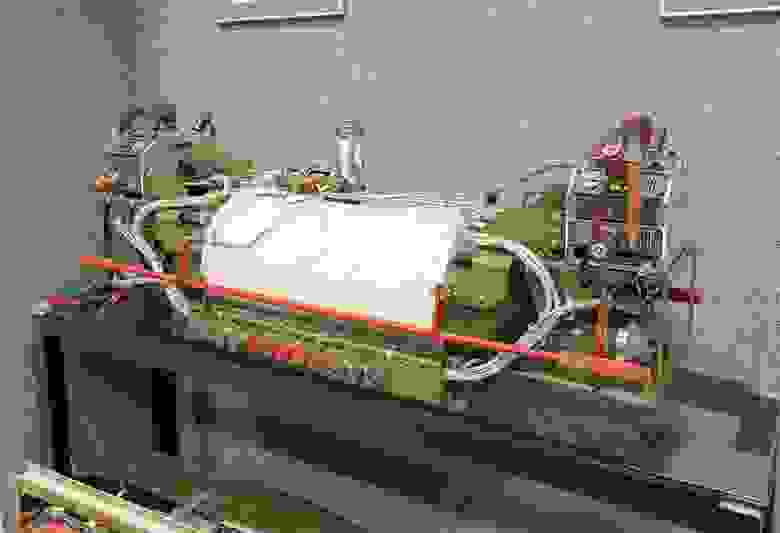

Необходимый этап создания космического двигателя — испытание. Для проверки СПД требуется смоделировать условия космоса, прежде всего вакуум.

Вакуумные камеры кажутся огромными для таких небольших двигателей. Они пригодны для испытания всей линейки двигателей, которые производят на «ОКБ Факел».

В советские времена здесь разрабатывали самый мощный двигатель в своем классе — СПД-290. Сейчас создается сравнимый по мощности СПД-230.

Своими глазами работу плазменного двигателя увидеть, к сожалению, не удалось, но фото нам предоставили.

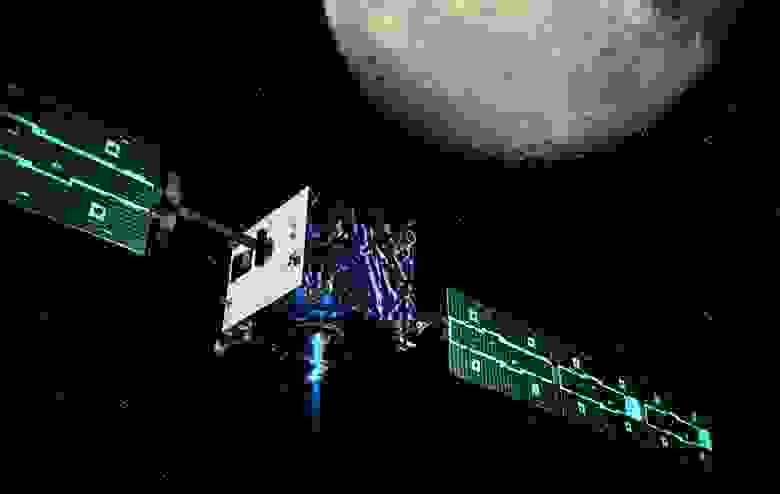

Недавно «Роскосмос» показал классное видео с бортовых камер спутника Egyptsat-A, созданного в «РКК Энергия».

На этих кадрах, пожалуй, впервые миру показана работа плазменных двигателей СПД-70 в космосе.

Возможно, моя фраза про мировое лидерство «ОКБ Факел» может показаться излишне пафосной, но практика показывает правоту этих слов. Space System/Loral, Airbus — это одни из самых крупных производителей коммерческих спутников связи в мире, и они берут калининградские СПД. А совсем недавно заключен вероятно самый большой контракт в истории мирового спутникостроения — на несколько сотен модернизированных двигателей СПД-50М.

Когда проходила моя экскурсия сотрудники предприятия не признавались кто заказчик ссылаясь на соглашение о неразглашении. Позже информация попала в СМИ и теперь мы знаем, что это OneWeb. Проект низкоорбитального спутникового интернета предполагает запуск почти тысячи космических аппаратов в течение трех-четырех лет. И на каждом спутнике будет российский плазменный двигатель.

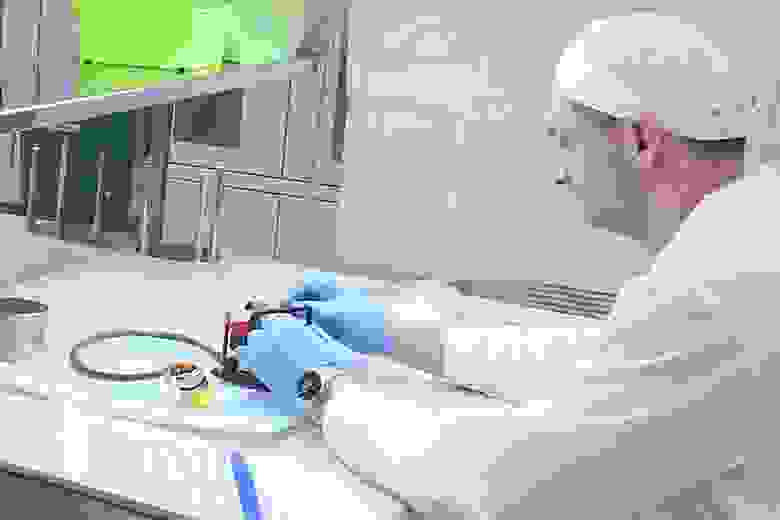

Новый заказ требует перестройки всего производства, ведь надо создавать практически по двигателю в день. Специалистов на работу набирают даже из других городов. Такой нагрузки не было никогда, поэтому под проект OneWeb провели модернизацию с новыми станками ЧПУ и оборудовали новое современное чистое помещение для сборки.

За каждым столом собирается по двигателю.

Готовые изделия запираются в специальном шкафу, где поддерживается определенный режим температуры и влажности.

Работа почти ювелирная и неподготовленным взглядом воспринимается непривычно. Обычно под сборкой космических двигателей понимается что-то более масштабное.

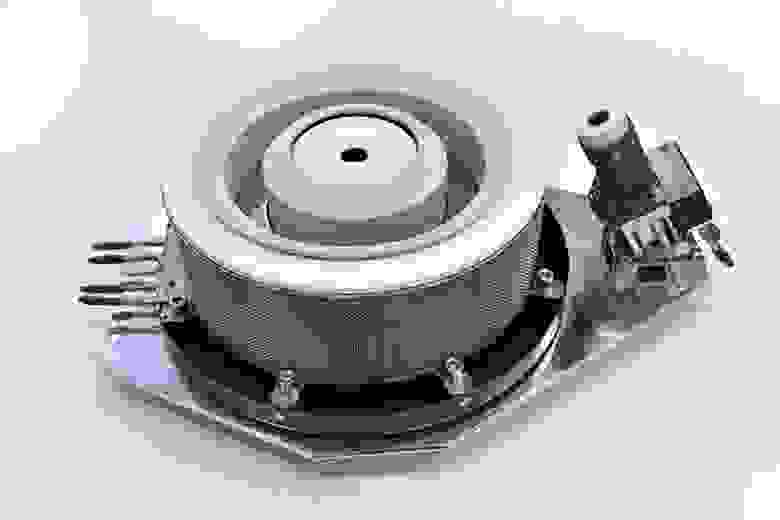

Зато в результате получаются вот такие красавцы.

Финальный этап экскурсии — музей предприятия. Здесь первым делом показывают историческую гордость, «лунный камин» — макет радиоизотопного теплогенератора, который был установлен на советских «Луноход-1» и «Луноход-2» и согревал электронику в холодные лунные ночи.

Разумеется, музейный образец не начинен полонием и не радиоактивен.

Еще одно направление производимых «ОКБ Факел» двигателей для космических аппаратов — термокаталитические. Они требуют химического топлива, но его разложение до газообразных компонентов происходит при помощи металлического катализатора, размещенного внутри двигателя. Для повышения интенсивности реакции катализатор нагревается подобно спирали электроплитки.

Термокаталитические двигатели имеют меньшую эффективность чем плазменные или даже химические двухкомпонентные, зато они позволяют создать более простую топливную систему. Обычно такие двигатели используются для ориентирования космических аппаратов и располагаются в блоках по несколько штук.

Особый интерес вызывает один музейный образец — стационарный плазменный двигатель, прошедший длительные испытания в вакуумной камере. Тысячи часов работы приводят к деградации поверхности двигателя под воздействием плазмы.

Такие испытания позволяют повышать ресурс двигателей. Сейчас СПД обеспечивают гарантированную работу в течение нескольких тысяч часов. И, по словам представителей «ОКБ Факел», этот ресурс многократно подтвержден заказчиками, и новые заказы лучше всего говорят о качестве.

Хотелось бы приурочить эту публикацию к Дню космонавтики, чтобы не на словах, а на примере «ОКБ Факел» показать, что у нас есть космос, надо просто уметь его готовить.

Выражаю признательность пресс-службе и сотрудникам «ОКБ Факел» и компании «Аскон» за большую помощь в подготовке материала.

Источник