Планер своими руками: чертежи, схемы, инструкция

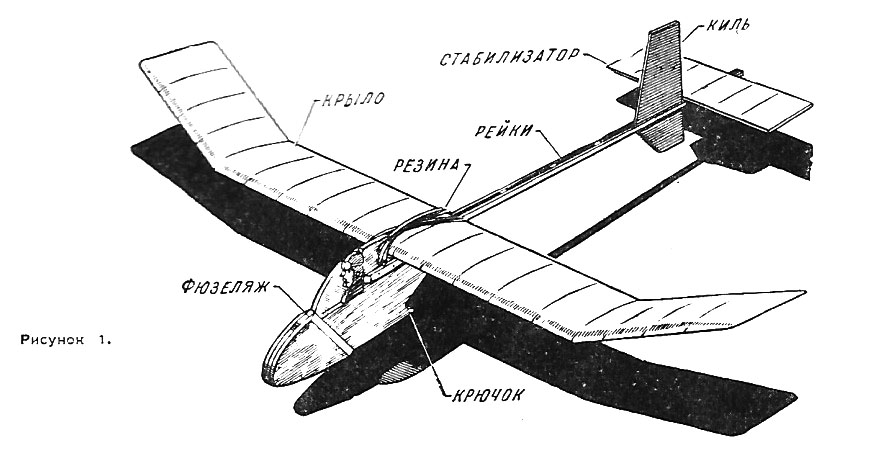

В одном из старых номеров журнала «Пионер» дается инструкция, чертежи и схемы, как сделать простую модель планера типа «А-1» своими руками, в домашних условиях.

Модель планера летает без мотора и воздушного винта, плавно снижаясь, планируя, как бы скользя в воздухе. Запускается она обычно с леера. Леер — это толстая нитка длиной в пятьдесят метров с колечком на конце. На модели планера есть крючок, на него-то и надевается это колечко.

Запускать модель надо против ветра. Она, подобно воздушному змею, устремляется вверх и поднимается на высоту около сорока пяти метров. В этот момент запускающий ослабляет леер, кольцо соскальзывает с крючка, и модель летит свободно. Когда ветра нет, запускающему приходится пробежать немного с леером, чтобы модель и в безветрие поднялась примерно на ту же высоту. Если модель попадет в восходящий воздушный поток, она не станет снижаться и даже может начать набирать высоту.

Модели планеров бывают разного размера. В авиамодельном спорте наиболее распространены два типа моделей: «А-2» и «А-1». «А-2»—большая модель, с размахом крыльев около двух метров. Такие модели, если они хорошо отрегулированы, летают по две — три минуты, а иногда могут даже совсем скрыться из виду. Но они сложны, построить их могут только опытные авиамоделисты.

Детям при помощи взрослых можно заняться постройкой не таких больших и более простых моделей — «А-1». Размах крыла этой модели—1 000—1 200 миллиметров, и летает она в среднем от одной до двух минут. К этим моделям предъявляется одно непременное требование: суммарная площадь крыла и стабилизатора ее должна быть не больше 18 квадратных дециметров, а вес в полете — не меньше 220 граммов.

Модель планера «Пионер»

Детали и материалы-заготовки

Для постройки модели (рис. 1) необходимо заранее подготовить следующие материалы-заготовки:

1. 18 пластинок из фанеры толщиной 1 мм или 1,5 мм или из картона толщиной 2 мм; размер каждой пластинки — 130X10 мм

2. Сосновую рейку сечением 12X3 мм, длиной 1 110 мм.

3. Сосновую рейку сечением 5X4 мм, длиной 1 110 мм мм.

4 а. Сосновую рейку сечением 7X7 мм, длиной 650 мм.

4 б. 4 сосновые рейки сечением 7X3 мм, длиной каждая—250 мм.

5. 2 сосновые рейки сечением 10X2 мм, длиной 130 мм каждая.

6. 2 листа писчей бумаги.

7. 1 лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона толщиной 4 мм размером 340X120 мм.

8. Лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона размером 200X100 мм.

9. 2 сосновые рейки сечением 10ХЗ мм, длиной каждая 700 мм.

10. Сосновую пластинку толщиной 3 мм, размером 25X15 мм.

11. Сосновую рейку сечением 10ХЗ мм, длиной 130 мм.

12. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 150 мм.

13. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 120 мм.

14. 5 сосновых реек сечением 3Х2 мм, длиной каждая 90 мм.

15. Сосновую пластинку толщиной 2 мм, размером 100Х25 мм.

16. 2 сосновые рейки сечением 3Х2 мм, длиной каждая 400 мм.

17. Сосновую рейку сечением 3Х2 мм, длиной 85 мм.

18. Сосновый брусочек сечением 5Х3 мм, длиной 120 мм.

19. 2 листа папиросной бумаги 400Х500 мм для обтяжки крыла и оперения.

20. Дубовый или бамбуковый штырек длиной 25 мм, диаметром 4 мм.

21. Резиновую ленту сечением 1Х4 мм, длиной 1 500 мм.

22. 30 гвоздей длиной 8 мм.

23. Нитроклей, его можно заменить казеиновым или столярным.

24. Суровую нитку длиной 50 м для леера с кольцом на конце, сделанным из проволоки толщиной 1 мм.

Перед кольцом к лееру крепится треугольный флажок из материи длиной 300—400 мм и шириной 50 мм.

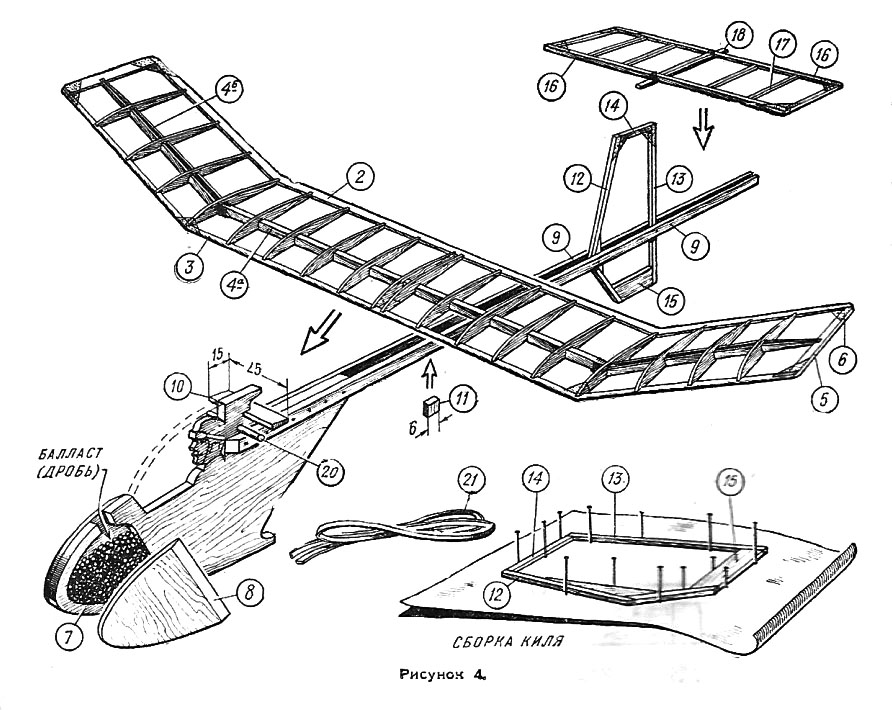

На всех рисунках и в тексте детали обозначаются одной и той же цифрой. Каждая деталь делается из заготовки. Чтобы узнать размеры заготовки, из которой надо делать деталь, отыщите в списке заготовок цифру, которой обозначена деталь.

Как сделать планер: крыло

По шаблону 1 (рис. 2), вырезанному из картона, надо по возможности точнее острым ножом или лобзиком вырезать из фанеры или из картона 18 нервюр, придающих крылу определенный профиль. Для удобства все 18 заготовок лучше заранее сбить гвоздиками в стопку и выпиливать все нервюры одновременно.

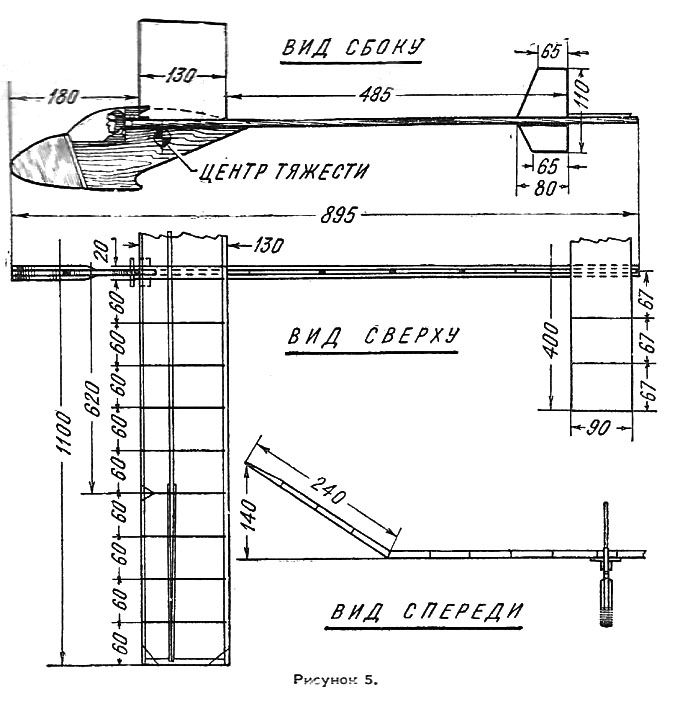

Затем для задней кромки 2 надо заготовленную рейку сострогать рубанком на треугольное сечение и изогнуть ее над огнем спиртовки или керосиновой лампы в двух местах, отступив по 240 мм от каждого конца так, чтобы концы рейки слева и справа были бы подняты на 140 мм от середины. Перед сгибанием места изгибов смочите водой.

После этого в местах расположения нервюр (рис. 3) сделайте ножовкой прорези глубиной 2 мм и шириной 1 мм (рис. 2).

Передняя кромка 3 изготавливается из сосновой рейки; она изгибается точно так же, как и задняя кромка. Затем из реек 4а и 4б собирается основная продольная деталь крыла — лонжерон 4. Рейку 4а надо обрезать (ее длина—-650 мм) и по концам ее приклеить и привязать нитками рейки 4б так, как это показано на рисунке 3. При этом надо следить, чтобы концы этих реек были приподняты на 140 мм над серединой.

Теперь надо разметить карандашом на доске по чертежу (рис. 5)

положение нервюр, лонжерона и кромок и укрепить булавками на доске переднюю, заднюю кромки и лонжероны (рис. 6).

Нервюры надеваются поверх лонжерона, концы их вставляются в прорези в задней кромке и носки плотно прижимаются к передней кромке.

Все места соединения деталей крыла надо тщательно смазывать клеем. Задняя и передняя кромки соединяются на клею под прямым углом рейкой 5, концы которой крепятся к задней и передней кромкам посредством бумажных накладок 6. Для жесткости в месте перелома передней кромки крыла надо наклеить бумажные угольники.

После того как клей высох, надо, вынув булавки, снять крыло с доски и острым ножом срезать одну грань передней кромки так, чтобы передняя кромка не выступала за контур профиля. Затем проверить, не перекошено ли крыло. Если есть перекос, его можно устранить, изгибая крыло над электроплиткой.

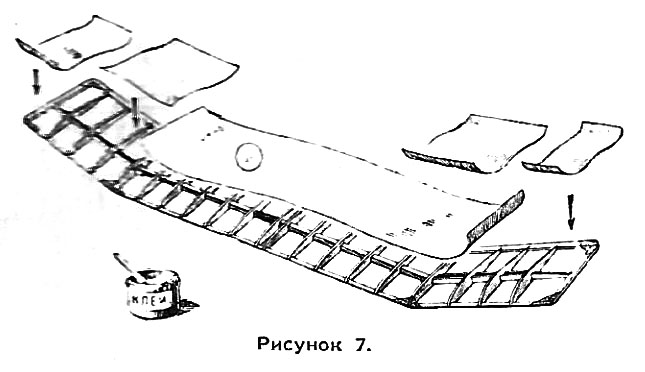

Далее крыло надо обтянуть папиросной бумагой 19. Прямую центральную часть крыла и концевые части, отогнутые кверху, надо обтягивать отдельно. Причем верх и низ этих частей тоже обтягиваются отдельно: сначала низ, а затем верх (рис. 7).

После обтяжки надо спрыснуть крыло водой из пульверизатора и уложить его на ровную доску, под концы крыла проложить подпорки, к ним прижать крыло какими-нибудь грузами и в таком виде оставить сохнуть (рис. 8).

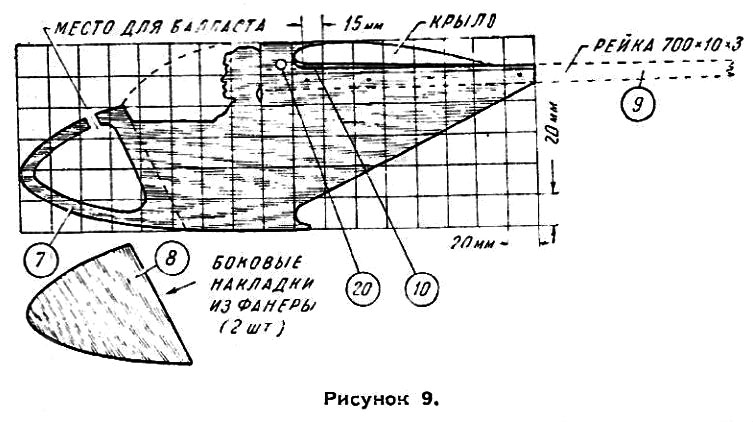

Фюзеляж и киль

Передняя часть фюзеляжа из фанеры или картона вырезается по рисунку 9. На носок передней части наклеиваются с обеих сторон накладки 8 и схватываются гвоздями. Вверху сделайте пилотскую кабину с летчиком, как показано на рисунке 9.

Поперек плоскости передней части фюзеляжа 7 укрепляется на клею штырек, выстроганный из бамбука. Потом с боков передней части фюзеляжа на клею и на гвоздях крепятся рейки 9 так, как это показано на рисунке 4. Поверх реек 9 также на гвоздях и на клею укрепляется сосновая пластинка 10, вырезанная по рисунку 4. Между рейками 9 на клею надо проложить на расстоянии 100 мм «сухарики» 11, вырезанные из сосновой рейки.

Киль плоский, он собирается на клею из реек и бумажных угольников на плоской доске по размерам, указанным на рисунке 5: передняя кромка 12, задняя кромка 13, верхняя кромка 14 и нижняя кромка 15 из сосновой пластинки.

Бумажные угольники надо наклеивать сначала с одной стороны (рис. 4), когда киль прижат к доске булавками. Затем киль надо снять и приклеить угольники симметрично с другой стороны. Собранный киль устанавливается между рейками фюзеляжа 9 так, как это показано на рисунке 4. Места соединения проклеиваются, и рейки соединяются с килем двумя гвоздиками.

Нижняя часть киля, выступающая под рейками, оклеивается с обеих сторон писчей бумагой, а верхняя часть киля тоже с обеих сторон обтягивается папиросной бумагой.

Стабилизатор

Стабилизатор собирается на ровной доске также, как и киль.

Передняя и задняя кромки 16 и нервюры 17 делаются из сосновых реек. Размеры стабилизатора показаны на рисунке 5. Для крепления к фюзеляжу стабилизатора к нему клеем и нитками крепится сосновый брусочек 18. Стабилизатор обтягивается папиросной бумагой сверху сплошным листом.

Сборка и регулировка модели

Наденьте крыло на фюзеляж и туго прижмите его резиновой лентой 21. Стабилизатор вставляется брусочком 18 между рейками 9 и хвостовой частью фюзеляжа.

Перед стабилизатором и за ним рейки 9 надо туго перевязать резиновой лентой. Поглядите на модель спереди: стабилизатор должен быть параллелен крылу, у крыла и стабилизатора не должно быть перекосов.

Собранную модель планера надо уравновесить и проверить, правильно ли расположен ее центр тяжести. Для этого уравновесьте модель, удерживая крыло на двух пальцах. Пальцы ваши должны находиться примерно на кружочке, которым на рисунке 5 обозначен центр тяжести. Если хвост модели перевешивает, в носок фюзеляжа насыпьте дроби.

Регулировать модель планера надо сначала над травой или над снегом, запуская ее с колена легким толчком, а затем уже переходить на запуск из рук с полного роста. Если модель задирает нос при запуске, следует понемногу прибавлять загрузку в носок фюзеляжа или несколько уменьшить угол установки крыла, слегка подрезав сверху пластинку 10.

Если же модель летит круто носом вниз, надо увеличить угол установки крыла, сделав дополнительную тонкую подкладку на ту же пластинку.

Отрегулировав модель при запуске из рук, можно переходить к запуску с леера. Кольцо леера надевается, как на крючок, на нижний «рог» фюзеляжа.

Запускать модель с леера надо строго против ветра, причем первые запуски надо производить сначала при слабом ветре.

И. Костенко, журнал «Пионер», 1959 год

Метки: планер своими руками, как сделать планер своими руками в домашних условиях, чертежи, модель планера.

Источник

Маленький планер из потолочной плитки

В данной статье пошагово описано создание простейшего планера для детей младшего школьного возраста. Сделать его можно за пару часов, а материалы используются самые доступные.

Материалы:

— потолочная плитка

— фанера 4 мм

— бамбуковая шпажка

— палочка для суши

— резинка для денег

— нитки

— картон

Инструменты:

— резак

— ручка

— линейка

— ножницы

— клеи для потолочки и ПВА

— лобзик

— наждачка

— кисти и краски

Шаг 1. Чертеж и шаблоны.

Чертеж сделан прямо на листе картона, чтобы потом вырезать из него шаблоны. Все размеры деталей указаны. От носа 75 мм – это расстояние до передней кромки крыла и граница, по которой будет отмеряться носовая деталь из фанеры.

Шаг 2. Вырезаем и склеиваем модель.

Если чертеж был начерчен на плотном картоне, то детали на потолочке можно не отрисовывать, а вырезать прямо по шаблонам. Хвостовую внутреннюю деталь я вырезал из остатков потолочки, потому она из двух частей, но можно сделать и цельную.

Шаг 3. Покраска модели.

Перед покраской лучше сначала начертить контуры ручкой для большей аккуратности или вообще сначала раскрасить детали, а уже потом склеивать, но это кому как удобней.

Если нет акриловых красок, можно раскрасить модель фломастерами и даже обклеить цветным скотчем.

В данном случае используем акриловые краски — голубую и оранжевую.

Шаг 4. Изготовление пускового устройства.

По сути, пусковое устройство — это своеобразная рогатка, чтобы запускать модель повыше.

Для его изготовления понадобятся резинка для денег и палочка для суши (или любая другая реечка).

ТТХ модели:

Длина – 30 см

Размах крыла – 30 см

Вес – 16 грамм

Небольшое видео полетов:

Источник

ШКОЛА АВИАКОНСТРУКТОРА (ЧАСТЬ 5)

Серьёзным недостатком балансирного планёра был способ управления, при котором пилоту приходилось перемещать центр тяжести своего тела. При этом аппарат из послушного мог за секунды превратиться в совершенно неустойчивый, что и приводило к авариям.

Существенное изменение в планирующий летательный аппарат внесли братья Уильбер и Орвилл Райт, создавшие систему аэродинамического управления, состоящую из рулей высоты, руля направления и устройства для перекоса (гоширования) концов крыла, которое вскоре заменили более эффективными элеронами.

Бурное развитие планеризма началось в 1920-е годы, когда в авиацию пришли тысячи любителей. Именно тогда самодеятельными конструкторами многих стран были разработаны сотни разновидностей безмоторных летательных аппаратов.

В 1930 – 1950-е годы конструкции планёров постоянно совершенствовались. Характерным стало применение свободнонесущих – без расчалок и подкосов – крыльев большого удлинения, фюзеляжей обтекаемой формы, а также шасси, убирающегося внутрь фюзеляжа. Однако при изготовлении планёров по-прежнему применялись древесина и полотно.

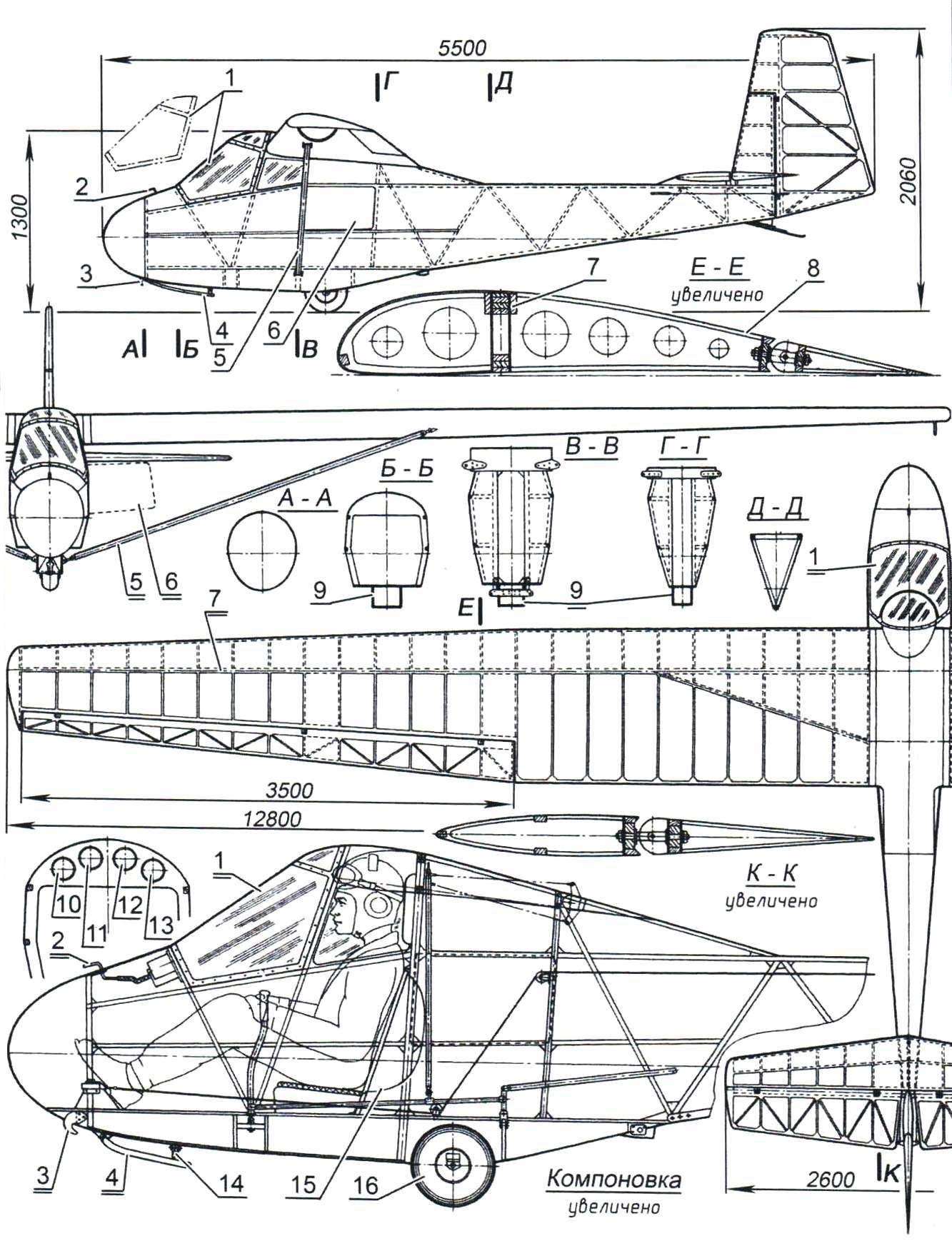

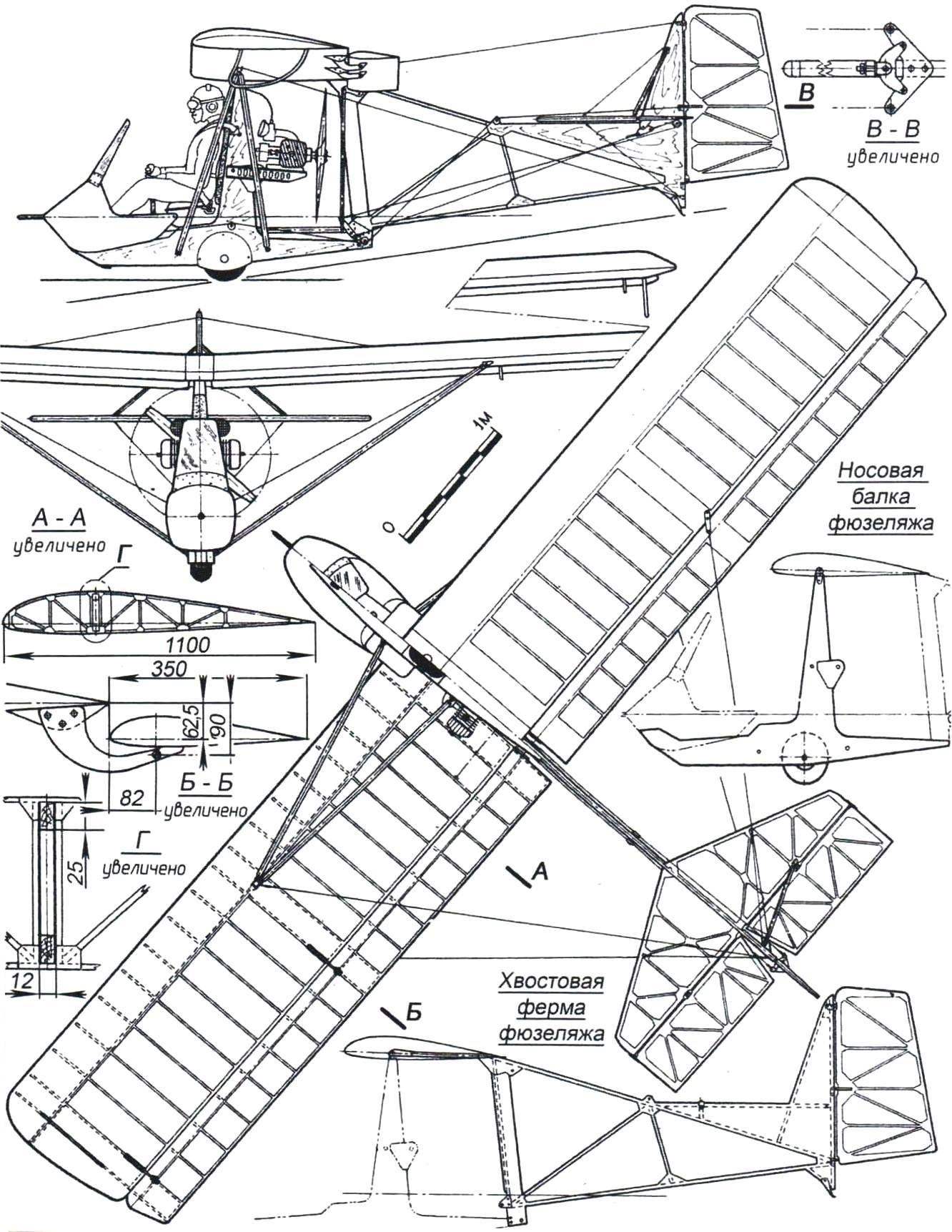

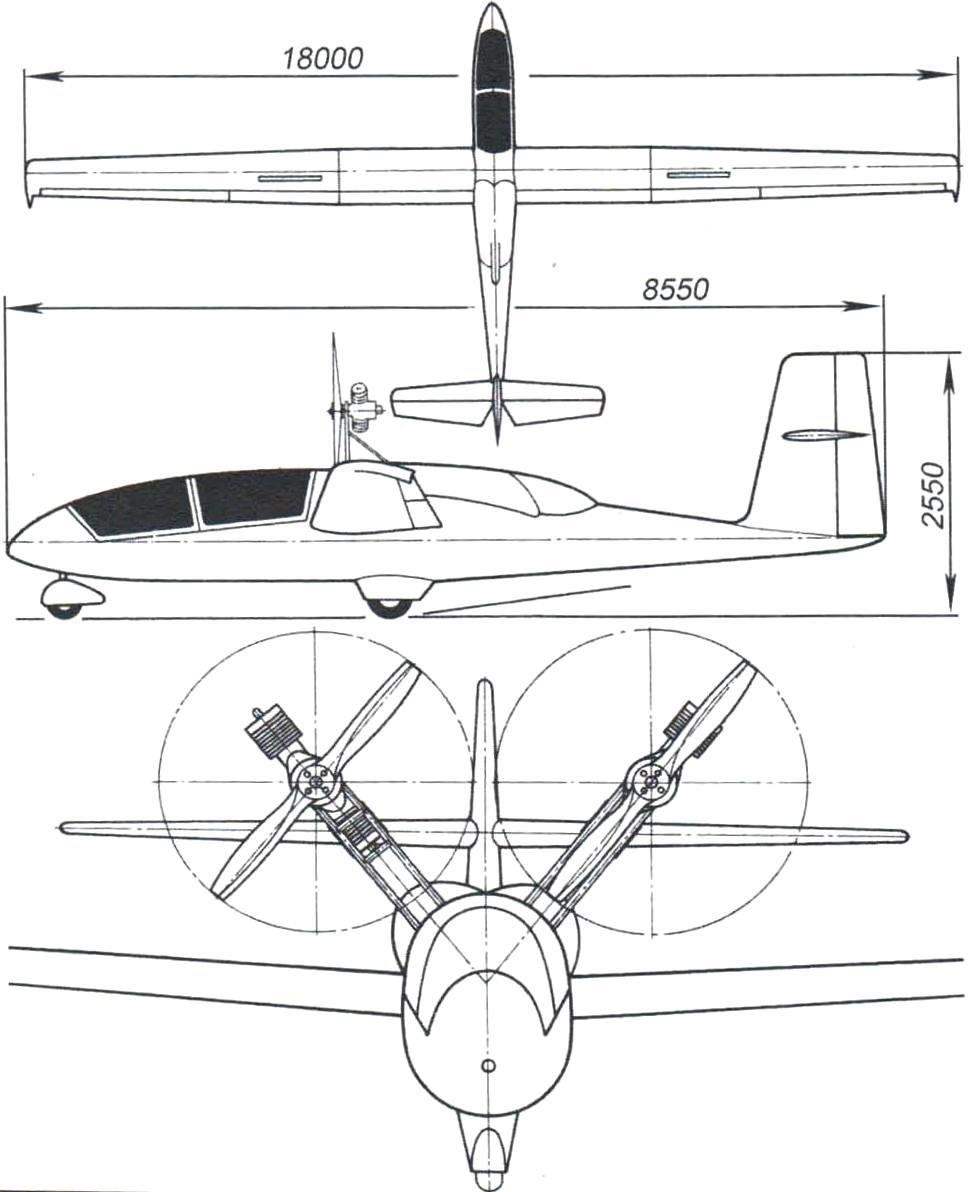

Планёр «Соловей» Л. Соловьёва (площадь крыла-12,24 м2; масса пустого -120 кг; взлётная масса – 200 кг; полётная центровка – 25%; Максимальная скорость – 170 км/ч; скорость сваливания – 40 км/ч; скорость снижения -0,8 м/с; максимальное аэродинамическое качество-20):

1 – откидная (вбок вправо) часть фонаря; 2 — приёмник воздушного давления указателя скорости; 3 – стартовый крюк; 4 – посадочная лыжа; 5 – подкос (труба из 30ХГСА 45X1,5); 6 — тормозной щиток; 7 — коробчатый лонжерон крыла (полки – сосна, стенки — берёзовая фанера); 8 – профиль крыла DFS-Р9-14, 13,8%; 9 – коробчатая фанерная балка; 10 – указатель скорости; 11 – высотомер; 12 – указатель скольжения; 13 – вариометр; 14 – резиновый амортизатор лыжи; 15 – парашют ПНЛ; 16 – колесо d300x125

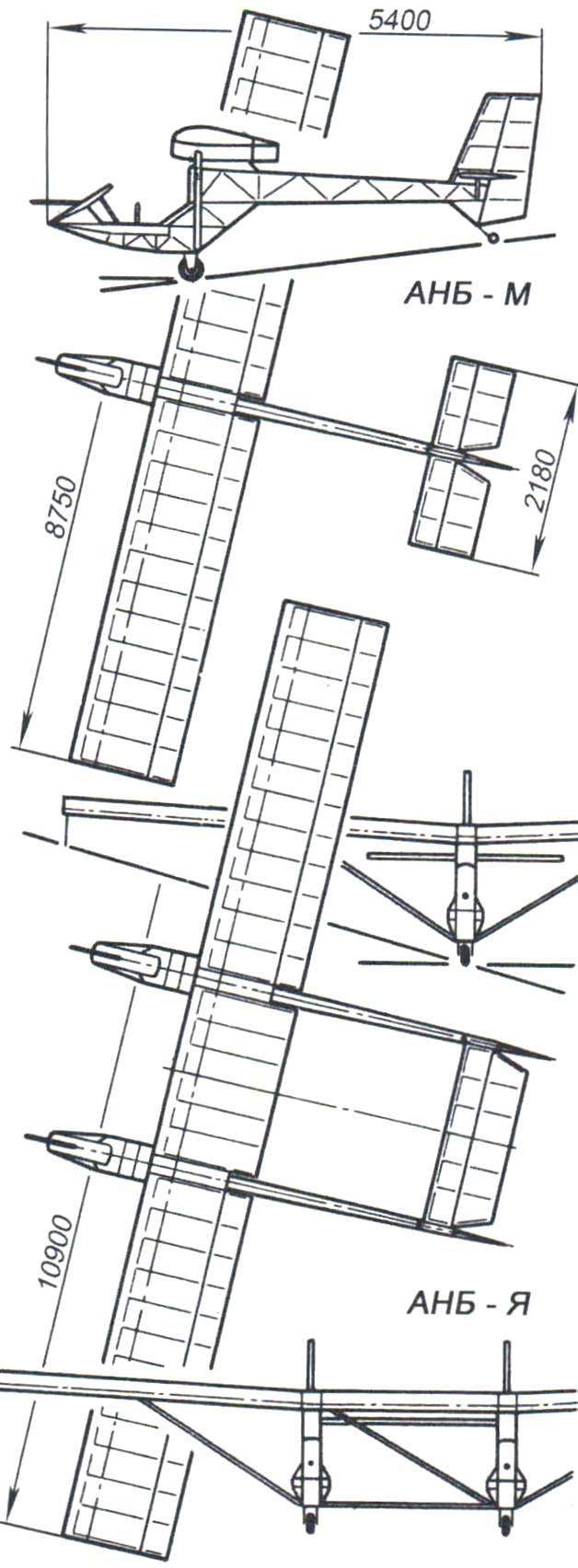

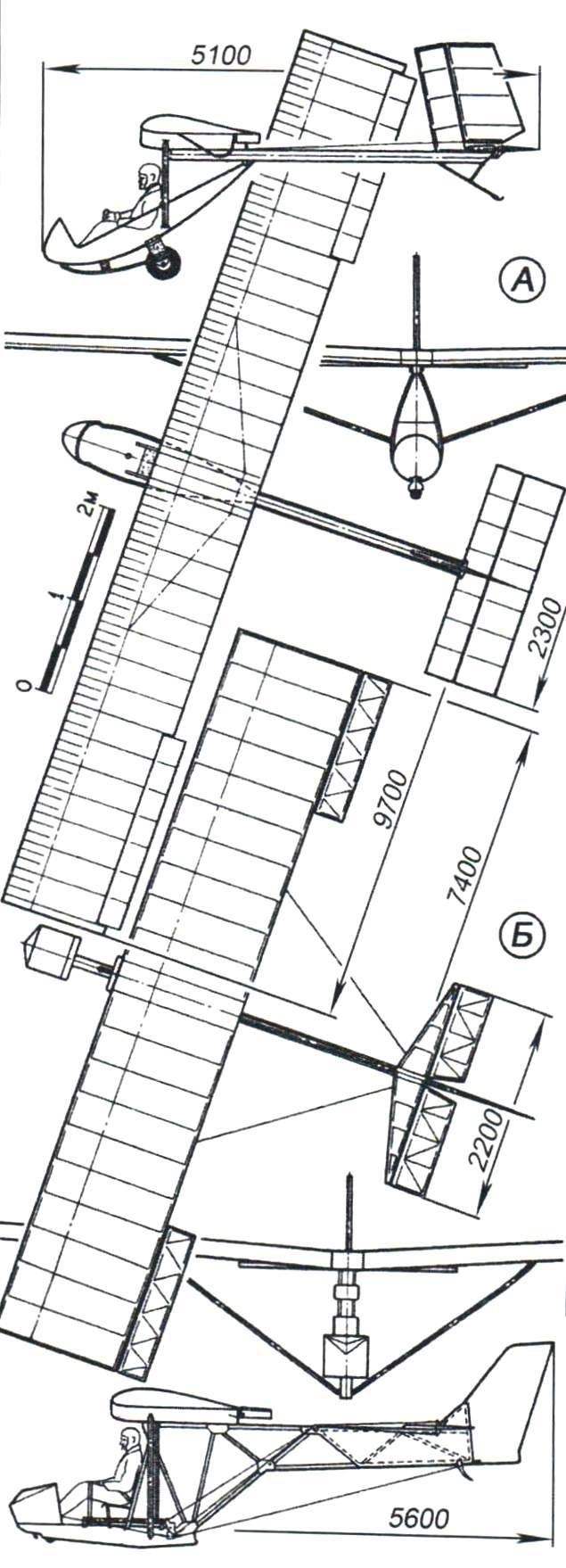

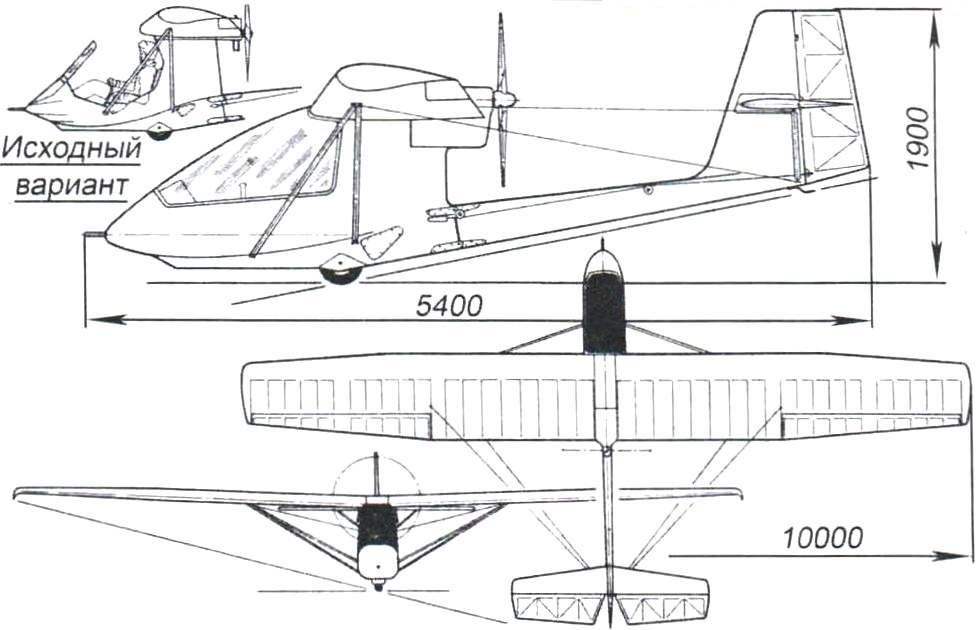

Учебные планёры конструкции П. Альмурзина:

АНБ-М – одноместный планёр: площадь крыла – 10,5 м2; масса пустого – 70 кг; взлётная масса – 145 кг.

АНБ-Я – двухместный планёр-спарка

Учебный планёр-спарка АНБ-Я

Учебные планёры:

А – стеклопластиковый «Пеликан»: площадь крыла -10,67 м2; масса пустого – 85 кг; взлётная масса – 185 кг; скорость сваливания – 50 км/ч.

Б-планёр «Фома» В. Маркова (г. Иркутск): масса пустого – 85 кг

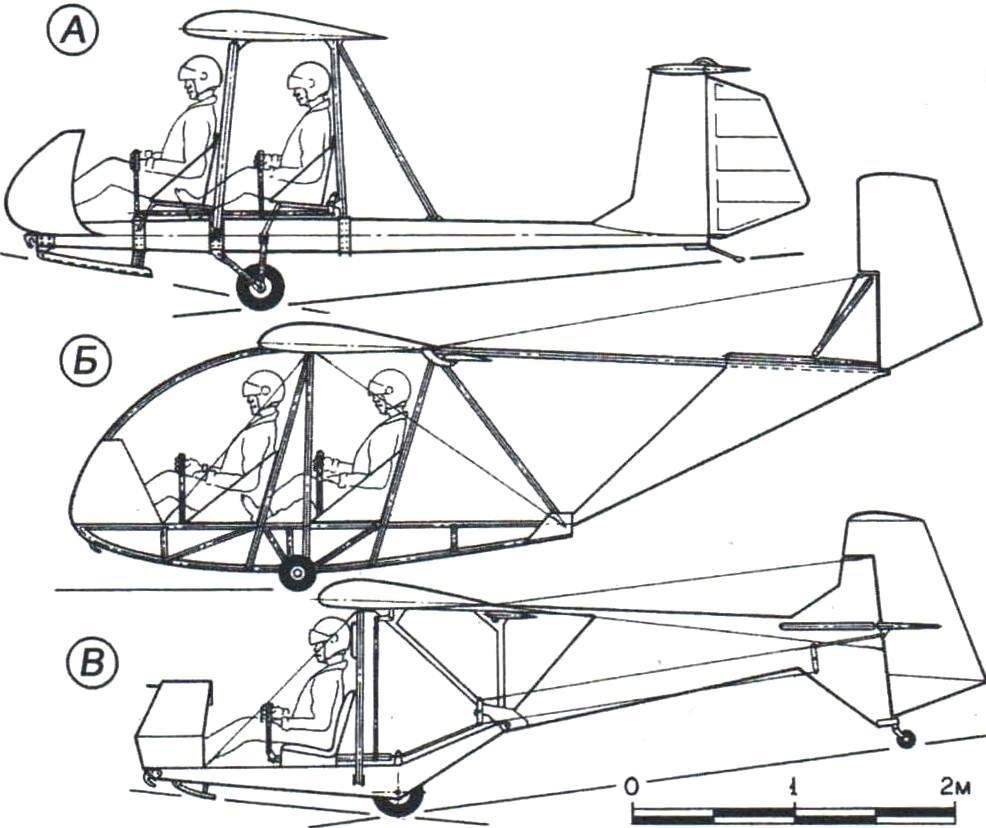

Планёры первоначального обучения:

А -КАИ-502: размах крыла-11 м; площадь крыла-13,2 м2; профиль крыла -РША- 15%; масса пустого -110 кг; взлётная масса-260 кг; скорость сваливания – 52 км/ч; оптимальная скорость планирования – 70 км/ч; максимальное аэродинамическое качество – 14; минимальная скорость снижения —1,3 м/с.

Б – планёр «Юность»: размах крыла – 10 м; площадь крыла — 13м2; профиль крыла – РИА – 14%; масса пустого – 95 кг; взлётная масса – 245 кг; скорость сваливания – 50 км/ч; оптимальная скорость планирования — 70 км/ч; максимальное аэродинамическое качество – 13; минимальная скорость снижения —1,3 м/с.

В – одноместный планёр УТ-3: размах крыла – 9,5 м; площадь крыла- 11,9 м2; профиль крыла- РША-15%; масса пустого-102 кг; взлётная масса — 177 кг; скорость сваливания — 50 км/ч; оптимальная скорость планирования – 65 км/ч; максимальное аэродинамическое качество – 12; минимальная скорость снижения — 1м/с

Настоящий переворот в планеризме произошёл в конце 1960-х годов, когда появились композитные материалы, состоявшие из стеклоткани и связующего (эпоксидной или полиэфирной смолы). Причём успех пластиковым планёрам обеспечивался не столько новыми материалами, сколько новыми технологиями изготовления из них элементов летательных аппаратов.

Интересно, что планёры из композитных материалов оказались тяжелее, чем деревянные и металлические. Однако высокая точность воспроизведения теоретических контуров аэродинамических поверхностей и прекрасная внешняя отделка, обеспечиваемые новой технологией, позволили существенно увеличить аэродинамическое качество планёров. Кстати, при переходе от металла к композитам аэродинамическое качество возрастало на 20 – 30 процентов. Масса конструкции планёра при этом возрастала, что приводило к увеличению скорости полёта, однако высокое аэродинамическое качество позволяло заметно уменьшить вертикальную скорость снижения. Именно это позволяло планеристам-«композитникам» выигрывать соревнования у тех, кто выступал на деревянных или металлических планёрах. В результате современные спортсмены-планеристы летают исключительно на композитных планёрах и самолётах.

Технология изготовления композитных конструкций сейчас широко используется при создании лёгких, в том числе и любительских самолётов и мотопланёров, поэтому имеет смысл рассказать о ней подробнее.

Основными элементами современного планёрного крыла являются лонжерон коробчатого или двутаврового сечения, воспринимающий изгиб и перерезывающую силу, а также верхняя и нижняя несущие обшивочные панели, воспринимающие нагрузки от кручения крыла.

Постройка крыла начинается с изготовления матриц для формования обшивочных панелей. Сначала изготавливается деревянная болванка, которая в точности воспроизводит наружные контуры панели. При этом безукоризненность теоретических контуров и чистота поверхности болванки будут определять точность и гладкость поверхностей будущих панелей.

После нанесения на болванку разделительного слоя выкладываются полотнища грубой стеклоткани, пропитанные эпоксидным связующим. Одновременно вклеивается силовой каркас, сваренный из тонкостенных стальных труб или профилей уголкового сечения. После отверждения смолы получившаяся корка-матрица снимается с болванки и устанавливается на подходящей подставке.

Аналогично изготавливаются матрицы для верхней и нижней панелей, стабилизатора, левой и правой боковин фюзеляжа, которые обычно выполняются зацело с килем. Панели имеют трёхслойную конструкцию типа «сандвич» – их внутреннюю и наружную поверхность изготавливают из стеклоткани, внутренний заполнитель – пенопласт. Толщина его в зависимости от размеров панели составляет от 3 до 10 мм. Внутренняя и наружная обшивка выкладывается из нескольких слоев стеклоткани толщиной от 0,05 до 0,25 мм. Общая же толщина стеклотканевых «корок» определяется при расчёте конструкции на прочность.

При изготовлении крыла в матрицу сначала приформовывают все слои стеклоткани, составляющие внешнюю обшивку. Предварительно стеклоткань пропитывается эпоксидным связующим -чаще всего любители используют смолу К-153. Затем на стеклоткань быстро выкладывают пенопластовый заполнитель, нарезанный полосками от 40 до 60 мм, после чего пенопласт накрывают внутренним слоем пропитанной связующим стеклоткани. Чтобы при этом не было складок, стеклотканевые обшивки вручную выравнивают и выглаживают.

Далее получившийся «полуфабрикат» необходимо накрыть воздухонепроницаемой плёнкой с врезанным в неё штуцером и приклеить её герметиком (или даже просто пластилином) к краям матрицы. Далее через штуцер из-под плёнки вакуумным насосом откачивается воздух – при этом весь набор панели плотно сдавливается и прижимается к матрице. В таком виде набор выдерживается до окончательной полимеризации связующего.

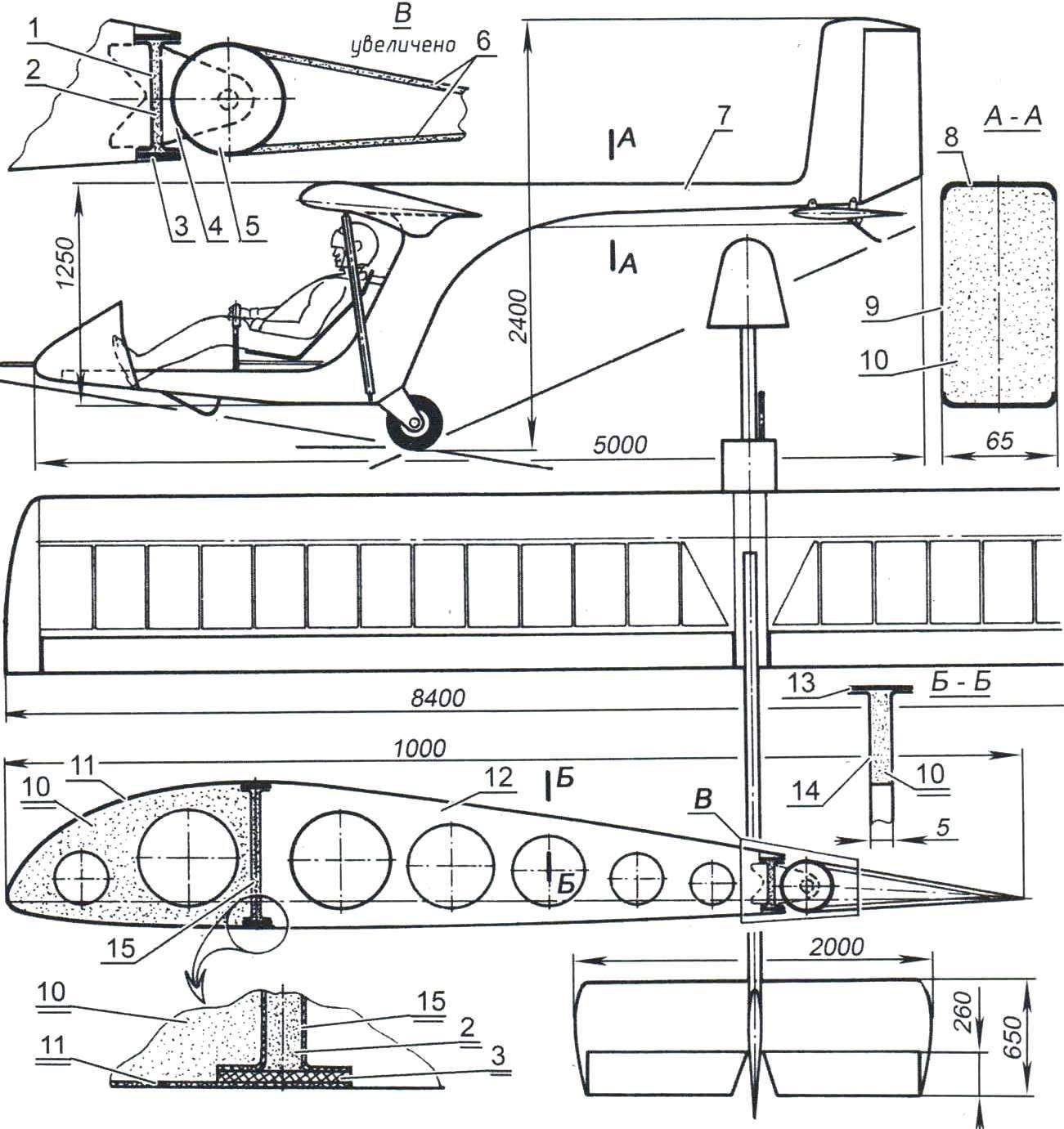

Планёр «Какаду» (площадь крыла – 8,2 м2; профиль крыла – PШA- 15%, масса пустого – 80 кг; взлётная масса – 155 кг):

1 – задний лонжерон крыла (состоит из стенки с пенопластовым заполнителем, оклеенной с двух сторон стеклотканью, и стеклопластиковых полок); 2 – заполнитель из пенопласта ПС-4; 3 — стеклопластиковая полка лонжерона (2 шт.); 4 — стеклопластиковый узел навески элерона; 5 – стеклопластиковый трубчатый лонжерон элерона (толщина стенки 0,5 мм); 6 – трёхслойные панели, образующие обшивку элеронов (заполнитель – пенопласт ПС-4 толщиной 5 мм, толщина стеклопластиковой корки снаружи 0,4 мм, изнутри — 0,3 мм); 7 — фюзеляжная балка; 8 — полка фюзеляжной балки (стеклопластик толщиной 3 мм); 9 — обшивка из стеклопластика толщиной 1 мм; 10 – блок из пенопласта ПС-4; 11 – стеклопластиковая обшивка носка крыла толщиной от 0,5 до 1,5 мм, образующая работающий на кручение контур; 12 — типовая нервюра крыла; 13 — стеклопластиковая полка нервюры толщиной 1 мм; 14 – стеклопластиковая стенка нервюры толщиной 0,3 мм; 15 – передний лонжерон крыла (по конструкции аналогичен заднему)

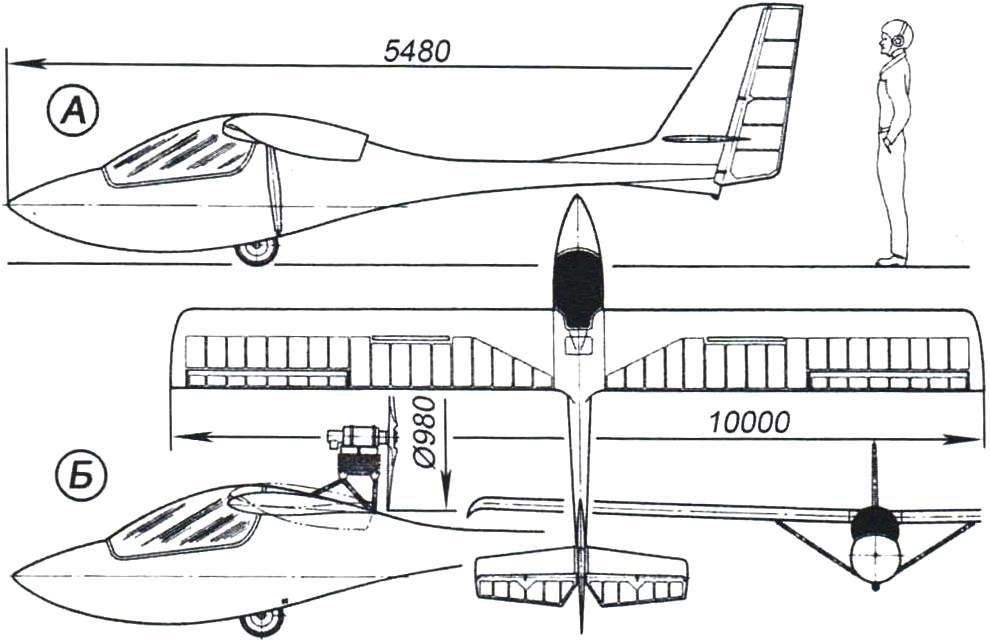

Планёр и мотопланёр конструкции В. Мирошника:

А – учебно-тренировочный планёр А-10Б «Беркут»:

площадь крыла -10 м2; масса пустого – 107,5 кг; взлётная масса – 190 кг; максимальная скорость 190 км/ч; скорость сваливания – 45 км/ч; максимальное аэродинамическое качество – 22; диапазон эксплуатационных перегрузок – от +5 до -2,5; расчётная перегрузка – 10.

Б — мотопланёр А-10А с двигателем «Вихрь-30-Аэро» воздушного охлаждения мощностью 21 л.с. В полёте силовая установка может убираться в отсек, расположенный в средней части фюзеляжа.

Длина мотопланёра – 5,6 м; размах крыла – 9,3 м; площадь крыла – 9,2 м2; взлётная масса – 220 кг; максимальная скорость – 180 км/ч; скорость сваливания – 55 км/ч; максимальное аэродинамическое качество – 19; диаметр воздушного винта – 0,98 м; шаг винта – 0,4 м, частота вращения винта – 5000 об/мин

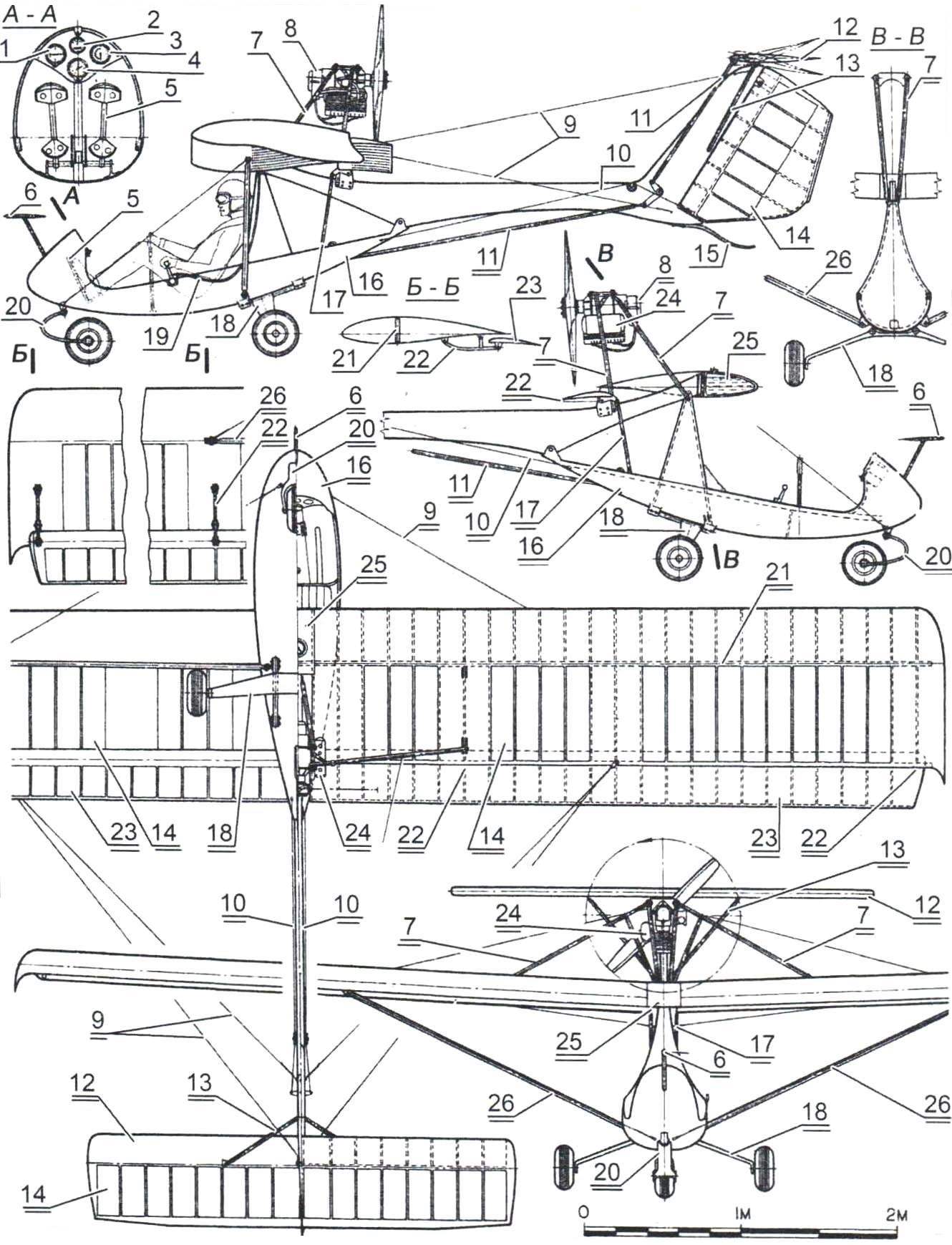

Мотопланёр «Коршун-М» (ХАИ-29М):

двигатель – «Колибри-350» самодельный, двухцилиндровый, оппозитный, мощностью 15 л.с.; длина мотопланёра — 5,25 м; размах крыла -9 м, площадь крыла – 12,6 м2 ; профиль крыла – Р-П – 14%; профиль зависающего элерона – Р-Ш — 16%; масса пустого – 135 кг; взлётная масса – 221 кг; максимальная скорость -100 км/ч; крейсерская скорость – 65 км/ч; скорость сваливания – 40 км/ч; максимальное аэродинамическое качество -10

Аналогичная технология используется и при изготовлении полок лонжеронов, с той лишь разницей, что их выкладывают из однонаправленного стекло- или угле-волокна. Окончательную сборку крыла, оперения и фюзеляжа обычно производят в матрицах.

При необходимости в готовую отформованную трёхслойную панель вкладывают и вклеивают лонжероны, шпангоуты и нервюры, после чего всё накрывается и заклеивается верхней панелью.

Поскольку между деталями внутреннего набора и обшивочными панелями бывают большие зазоры, рекомендуется при склейке использовать эпоксидный клей с наполнителем – например, стеклянными микросферами. Контур склейки панелей снаружи (по возможности, и изнутри) проклеивается стеклотканевой лентой.

Технология выклейки и сборки описывается здесь лишь в общих чертах, но, как показывает опыт, авиаконструкторы любители достаточно быстро постигают её тонкости, особенно если есть возможность посмотреть, как это делают те, кто уже освоил эту методику.

К сожалению, высокая стоимость современных композитных планёров привела к падению массовости планёрного спорта. Обеспокоенная этим, Международная федерация авиационного спорта (ФАИ) ввела ряд упрощённых классов планёров – стандартный, клубный и им подобные, размах крыла у которых не должен превышать 15 метров. Правда, остаются сложности с запуском таких планёров – для этого требуются самолёты-буксировщики или достаточно сложные и дорогие мотолебёдки. В результате на слёты самодеятельных авиаконструкторов СЛА с каждым годом привозят всё меньше планёров. Ко всему, значительную часть планёров представляют вариации БРО-11 конструкции Б.И. Ошкиниса.

Разумеется, постройку своего первого летательного аппарата лучше всего делать по образу и подобию надёжного, хорошо летающего прототипа. Именно такое «копирование» с минимальным количеством проб и ошибок даёт тот бесценный опыт, который нельзя приобрести из учебников, инструкций и описаний.

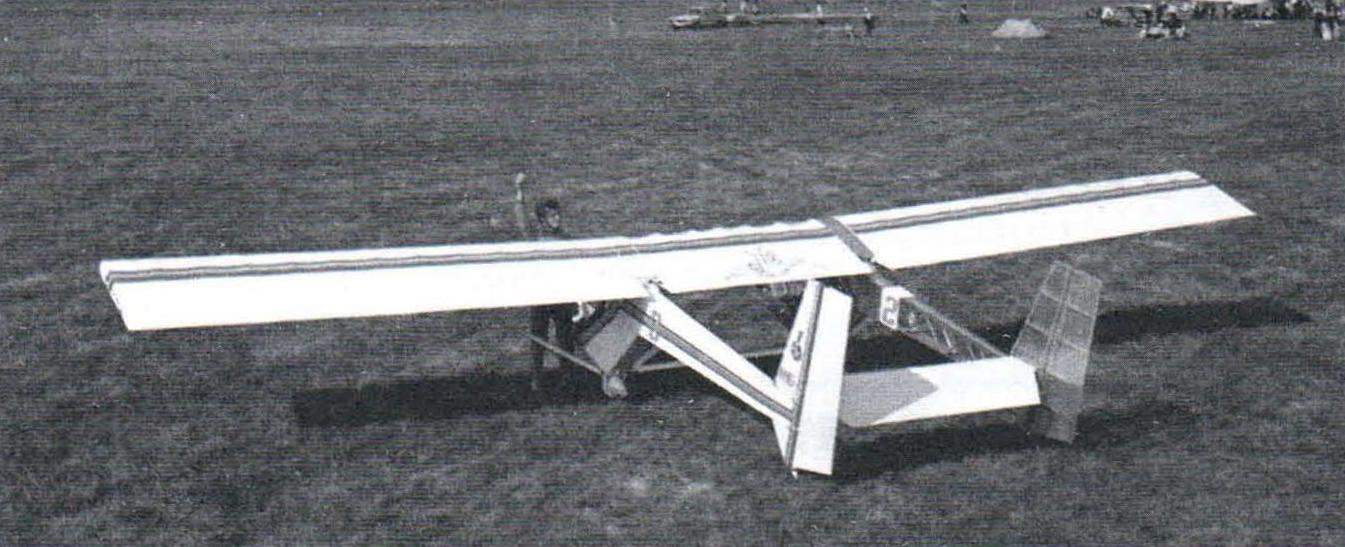

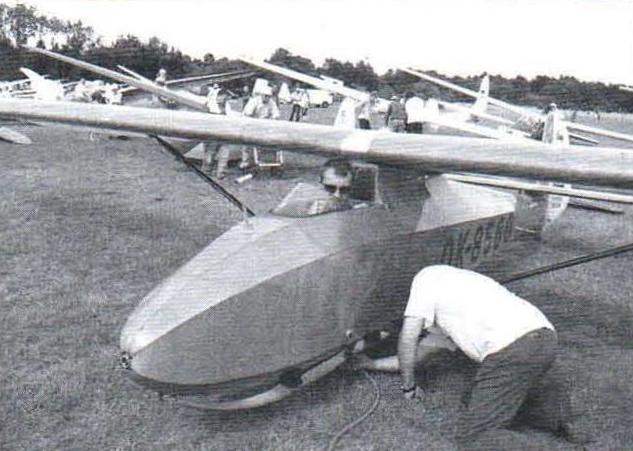

Тем не менее, на слётах СЛА периодически появляются и оригинальные, более современные летательные аппараты, такие, как планёр АНБ-М, созданный П. Альмурзиным из города Самары.

Пётр мечтал о «крыльях» с детства. Но плохое зрение помешало ему поступить в лётное училище и заниматься авиационным спортом. Но нет худа без добра – Пётр поступил в Авиационный институт, закончил его и получил направление на авиационный завод. Именно там он сумел организовать юношеское авиационное КБ, впоследствии преобразованное в клуб «Полёт». И самыми надёжными помощниками Апьмурзина стали студенты авиационного института, столь же страстно, как и Пётр, мечтавшие о полётах.

Первой самостоятельно разработанной конструкцией клуба стал планёр, выполненный с учётом технологических особенностей современного авиационного производства – прочный, простой и надёжный, на котором можно было бы научиться летать всем членам клуба.

Первый планёр получил название АНБ – по начальным буквам фамилий его конструкторов: Апьмурзин, Никитин, Богатов. Крыло и оперение аппарата имели нетрадиционную для планёров такого класса металлическую конструкцию с использованием в качестве лонжеронов тонкостенных дюралюминиевых труб большого диаметра. Только фюзеляж на исходном варианте планёра был сделан из композитных материалов. Однако на следующем варианте кабину спроектировали металлической, что позволило на 25 – 30 кг уменьшить его массу.

Создатели планёра оказались не только грамотными конструкторами, но и хорошими технологами, знакомыми с современным авиационным производством. Так, при изготовлении тонких листовых деталей из дюралюминия они использовали простую, хорошо отработанную в авиационном производстве технологическую операцию – штамповку резиной. Необходимая для этого оснастка была сделана молодыми инженерами самостоятельно.

Сборку планёров производили в подвальном помещении, где располагался клуб. Лётные характеристики новых аппаратов оказались близкими к расчётным. Вскоре все члены клуба научились летать на самодельных планёрах, совершив десятки самостоятельных полётов с мотолебёдки. А на слётах СЛА планёры неизменно получали самую высокую оценку специалистов, признавших АНБ-М лучшим планёром первоначального обучения среди серийных и любительских конструкций. А клубу «Полёт» представили новое, более подходящее для работы помещение и он был реорганизован в «Конструкторское бюро спортивной авиации» при авиационном заводе со штатом в пять человек.

Тем временем работы по модернизации планёра АНБ продолжались – улучшалась его конструкция, проводились статические испытания на прочность, велась подготовка к серийному производству аппарата.

Всем хороши полёты на планёрах с запуском их с помощью мотолебёдки, однако у таких полётов есть один весьма существенный недостаток – кратковременность. Поэтому в развитии каждого коллектива авиаторов-любителей вполне закономерным оказывается переход от планёра к самолёту.

Используя хорошо отработанную конструкцию планёра АНБ и технологию его производства, молодые авиаконструкторы Альмурзин, Никитин, Сафронов и Царьков спроектировали и построили одноместный тренировочный самолёт «Кристалл» (подробное описание конструкции этой машины – в предыдущих «уроках» нашей школы – в «М-К» № 7 за 2013 г.).

Следует заметить, что планёры первоначального обучения всегда привлекали как любителей-одиночек, так и конструкторские коллективы. Так, одним из самых красивых учебных планёров из тех, что когда-либо демонстрировались на слётах СЛА, был признан «Какаду», созданный авиаторами-любителями из города Отрадное Ленинградской области.

Планёр этот изготовлен из трёх видов материалов – пенопласта, стеклоткани и эпоксидного связующего, причём конструкция крыла и оперения представляет собой своего рода маленький конструкторский шедевр.

Нервюры крыла сделаны из пенопласта и оклеены тонкой стеклотканью. Носок крыла, воспринимающий крутящий момент, – выклеенная на пенопластовом блоке-заполнителе стеклопластиковая оболочка. Фюзеляжная балка вырезана из пенопласта и оклеена стеклотканью, причём изгибающий момент воспринимают стеклопластиковые полки, наклеенные на верхнюю и нижнюю поверхности балки. Качество работы – отменное, внешняя отделка – на зависть многим самодельщикам. Единственное «но» – летать планёр отказывался – как оказалось, в стремлении снизить массу конструкции создатели планёра излишне уменьшили крыло.

Энтузиастам, прошедшим лётную подготовку на планёрах первоначального обучения, можно порекомендовать более сложный аппарат, например, планёр А-10Б «Беркут», созданный студентами Самарского авиационного института под руководством В. Мирошника. Интересно, что по своим параметрам планёр не соответствует ни одному спортивному классу и по своим размерам он меньше стандартных. При этом у А-10Б очень чистые аэродинамические формы, простое подкосное крыло обтянуто тканью, а сам аппарат изготовлен из наиболее распространённых пластиков. Достаточно большое аэродинамическое качество планёра даёт возможность совершать на нём даже продолжительные парящие полёты. А простая техника пилотирования позволяет и новичку справляться с подобным аппаратом. Представляется, что именно таких недорогих и «летучих» планёров не хватает отечественному планеризму.

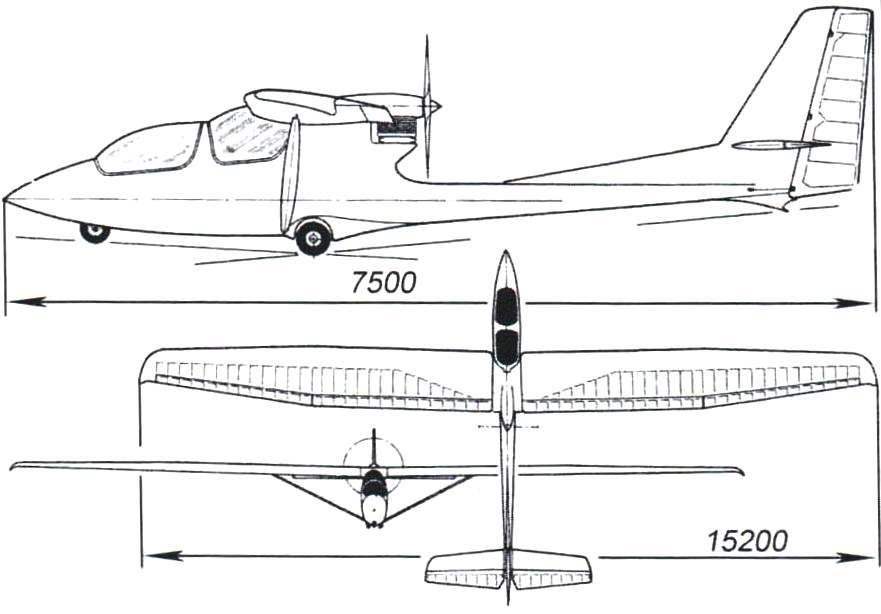

Своеобразным развитием идей, заложенных в А-10Б, стал планёр «Мечта», созданный в московским самодеятельном клубе под руководством В. Фёдорова. По конструкции, технологии изготовления и внешнему виду «Мечта» -типичный современный спортивный планёр, а по удельной нагрузке на крыло и некоторым другим параметрам – типичный планёр первоначального обучения. Летает «Мечта» совсем неплохо, на слётах СЛА этот планёр отправляли в полёт на буксире у самолёта «Вилга».

Следует заметить, что полёты планёров с запуском их с амортизатора, лебёдки или с небольшой горы крайне ограничены во времени и не приносят пилоту должного удовлетворения. Другое дело – мотопланёр! У аппарата с мотором возможности существенно шире. Причём мотопланёры даже с маломощными моторами подчас превосходят по лётным данным некоторые лёгкие самолёты любительской постройки.

Дело, видимо, в том, что у самолётов, как правило, размах крыла существенно меньше, чем у мотопланёра, а при уменьшении размаха потери в подъёмной силе получаются большими, нежели выигрыш в массе. В результате некоторые самолёты оказываются не в состоянии оторваться от земли. В то время как тренировочные мотопланёры с более грубыми аэродинамическими формами и маломощными двигателями прекрасно летают. Единственным отличием этих летательных аппаратов от самолётов является больший размах крыла. Думается, именно поэтому тренировочные мотопланёры пользуются особой популярностью у любителей.

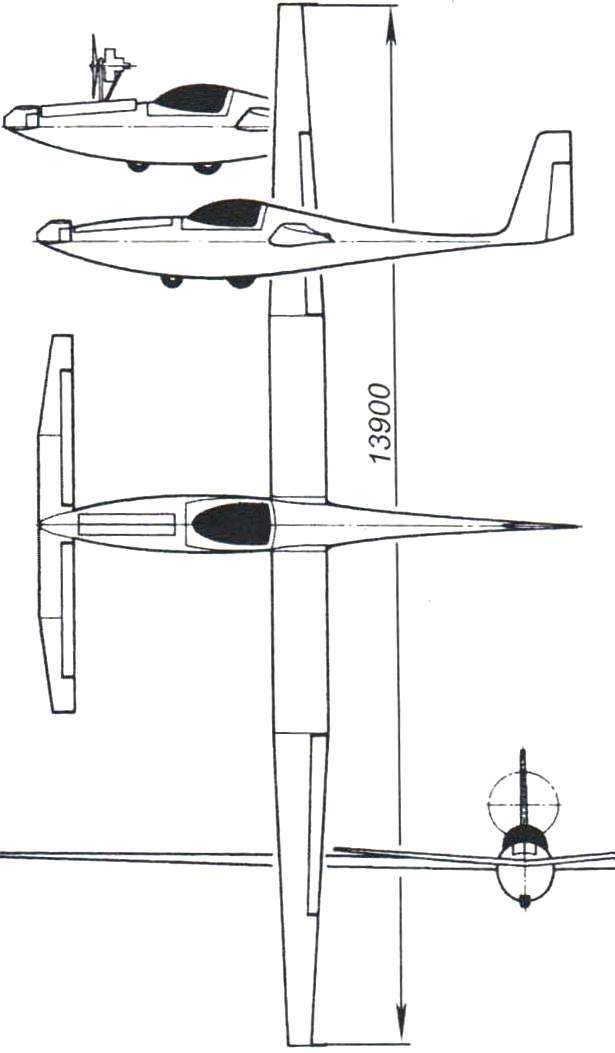

Мотопланёр ХАИ-35М «Энтузиаст»:

мощность двигателя – 36 л,с.; площадь крыла – 11м2; масса пустого – 170 кг; взлётная масса – 260 кг; полётная центровка – 28 %; максимальная скорость – 150 км/ч; скорость сваливания – 48 км/ч; скороподъёмность – 2,4 м/с; максимальное аэродинамическое качество – 15

Мотопланёр «Гарнис» Б. Ошкиниса и Ч. Кишонаса (г. Каунас)

длина мотопланёра -5 м; размах крыла -8 м; площадь крыла – 10,6 м2; масса пустого – 139 кг; взлётная масса – 215 кг; максимальная скорость -130 км/ч; посадочная скорость – 40 км/ч; частота вращения воздушного винта – 5000 об/мин.);

1 – вариометр; 2 – указатель скольжения; 3 – указатель скорости; 4 – высотомер; 5 – педали; 6 – приёмник воздушного давления; 7 – трубчатая моторама; 8 – двигатель; 9 – тросовые расчалки; 10 – тросы управления рулём направления; 11 – тяги управления рулём высоты; 12 – цельноповоротное горизонтальное оперение; 13 – трубчатые подкосы оперения; 14 – участки крыла и оперения, обтянутые лавсановой плёнкой; 15 — хвостовая рессора; 16 – стеклопластиковая гондола пилота; 17 – тяги управления элеронами; 18 – рессора главного шасси; 19 – проводка управления двигателем; 20 – стеклопластиковая рессора носовой стойки шасси; 21 — лонжерон крыла; 22 – узлы навески элерона; 23 – элерон ( верхняя обшивка – стеклопластик, нижняя – лавсановая плёнка); 24 – глушитель; 25 – топливный бак; 26 – трубчатый подкос крыла

Двухместный мотопланёр «Аэропракт-18» (СКБ КуАИ):

площадь крыла – 16,3 м2; профиль крыла – модифицированный GAW-1 – 15%; взлётная масса – 390 кг; масса пустого – 200 кг; максимальная скорость -130 км/ч; скороподъёмность – 2, 3 м/с; расчётная перегрузка – от + 10,2 до —5,1; максимальное аэродинамическое качество -25; тяга воздушного винта – 70 кгс при 5000 об/мин

Двухместный мотопланёр «Байкал» с силовой установкой из двух спаренных 40-сильных двигателей «Вихрь-25» воздушного охлаждения:

площадь крыла – 18,9 м2; взлётная масса – 817 кг; скорость сваливания – 70 км/ч; максимальная скорость горизонтального полёта-150 км/ч

Мотопланёр «Солитар» конструкции Берта Рутана с 23-сильным двигателем КFМ-107E. расположенным на складной стойке в носовой части фюзеляжа:

размах крыла-12,725 м; размах переднего крыла – 4,68 м; длина мотопланёра -5,86 м; площадь переднего крыла – 1,73 м2; площадь основного крыла – 7,79 м2; масса пустого – 172 кг; взлётная масса – 281 кг; максимальное аэродинамическое качество – 32; максимальная скорость – 213 км/ч; скорость сваливания – 60 км/ч; дальность полёта – 241 км; диапазон эксплуатационных перегрузок от +7 до -3

Больших успехов в создании простейших таких аппаратов достигли студенты Харьковского авиационного института, построившие под руководством А. Баранникова мотопланёр «Коршун-М», а в дальнейшем под руководством Н. Лавровой был создан более совершенный «Энтузиаст», обладавший хорошими аэродинамическими формами, закрытой кабиной пилота и тщательно закапотированным двигателем.

Следует заметить, что оба этих мотопланёра являются дальнейшим развитием популярного в своё время учебного планёра БРО-11 конструкции Б. Ошкиниса. Аппараты харьковских студентов имеют простейшую конструкцию без претензий на оригинальность, зато они очень прочны, надёжны и доступны в управлении для начинающих пилотов.

На одном из слётов СЛА Ч. Кишонас из Каунаса продемонстрировал один из лучших мотопланёров – «Гарнис», изготовленный целиком из стеклопластика. Обшивка крыльев и оперения – прозрачная лавсановая плёнка. Силовой агрегат – лодочный мотор «Вихрь-М» мощностью 25 л.с., переделанный под воздушное охлаждение. Мотор легко демонтируется с аппарата.

Мотопланёр комплектуется несколькими вариантами легкосъёмных шасси -трёхколёсным самолётного типа, планёрным одноколёсным и поплавковым.

Мотопланёры и планёры по типу «Коршуна» и «Гарниса» строятся в нашей стране многими любителями в десятках экземпляров. Хочется обратить внимание читателей лишь на одну особенность подобных аппаратов, построенных по образу и подобию БРО-11. Как известно, прототип (а также его многочисленные копии) оснащён зависающими элеронами, кинематически связанными с рулём высоты. При заходе на посадку пилот берёт на себя ручку управления, при этом элероны синхронно отклоняются вниз, что вызывает возрастание подъёмной силы и уменьшение скорости. Но, если пилот случайно перебрал ручку на себя, а затем, исправляя ситуацию, отдал ручку от себя, – последнее движение ручки вызывает не только отклонение руля высоты, но и возврат элеронов в исходное положение, что равносильно уборке закрылков. При этом подъёмная сила резко уменьшается – и планёр «проваливается», что весьма опасно при полёте на небольшой высоте, перед посадкой.

Эксперименты, проведённые планеристами, летающими на БРО-11, показали, что без зависания элеронов взлётно-посадочные характеристики планёра практически не ухудшаются, но пилотировать такой планёр намного проще, что заметно снижает аварийность. При этом для крыла мотопланёра-тихохода более выгодным может оказаться выпукло-вогнутый профиль «Геттинген F-17» – его в своё время использовали на мотопланёре Феникс-02, созданном инженером из ЦАГИ С. Поповым.

Популярность мотопланёров обусловлена, прежде всего, возможностью их старта без специальных буксировочных приспособлений, а также вследствие появления простых, лёгких и достаточно мощных моторов. На слётах СЛА демонстрировалось немало оригинальных, эффектно летающих аппаратов такого класса, созданных конструкторами-любителями. Прекрасный мотопланёр А-10А был построен В. Мирошником на базе уже знакомого читателям А-10Б. Силовой агрегат у него – двигатель «Вихрь-25, переделанный под воздушное охлаждение; размещается он над фюзеляжем, за кабиной пилота. Двигатель, как правило, использовался лишь для взлёта и набора высоты. После его выключения специальный механизм складывал ферму с установленным на неё двигателем и убирал её в фюзеляж, что значительно снижало аэродинамическое сопротивление летательного аппарата. При необходимости двигатель с помощью того же механизма можно было выдвинуть из ниши и запустить.

Ещё один летательный аппарат, построенный студентами из Самарского авиационного института, – двухместный мотопланёр «Аэропракт-18». Он компактен, лёгок, сделан целиком из пластика и оснащён 30-сильным двигателем «Вихрь-30-аэро» с воздушным охлаждением – у этой модели двигатель в полёте не убирается, что позволило упростить и облегчить конструкцию.

Тем не менее, конструкторы-любители продолжали разрабатывать оригинальные варианты механизмов уборки моторов в полёте, и одно из таких наиболее интересных устройств было создано группой московских авиаторов-любителей под руководством А. Фёдорова для одноместного двухмоторного мотопланёра «Истра». Лёгкие моторы были полностью вписаны в обводы крыла, не выступая за его теоретические контуры, а воздушные винты вращались в щелях за задним лонжероном крыла. При остановке двигателей винты фиксировались в горизонтальном положении и закрывались сдвижным хвостовиком крыла.

Ещё одна разработка московских планеристов-любителей – двухместный мотопланёр «Байкал», также оснащённый двумя двигателями. Правда, размещены они не на крыле, а на V-образном пилоне над фюзеляжем. В полёте моторы убираются в фюзеляж – так же, как на «Истре».

Особенность мотопланёров А.Фёдорова – композитная конструкция, выполненная в соответствии с канонами современных технологий.

Принято считать, что аэродинамическая схема современных планёров и мотопланёров полностью стабилизировалась. И в самом деле, все современные аппараты такого типа мало отличаются друг от друга, а их геометрические пропорции практически одинаковые. Тем не менее, конструкторская мысль ищет всё новые решения, иные схемы и пропорции. Подтверждением тому стали летательные аппараты швейцарских конструкторов и мотопланёр Берта Рутана «Солитар». Эти оригинальные мотопланёры, выполненные по схеме «утка», ещё раз продемонстрировали преимущества несущего горизонтального оперения.

Источник