Самодельные ленточные наушники с ламповым усилителем

Излучатели звука ленточного типа довольно часто путают с изодинамическими преобразователями, хотя они обладают существенными отличиями. Ленточный динамик имеет в своей конструкции согласующий трансформатор, у изодинамика таковой отсутствует.

Типичный ленточный излучатель представляет собой полвитка плоской катушки (ленты) без подложки (подвеса). Классический изодинамический излучатель выполнен в виде напыленной на лавсановую (майларовую и т.п.) подложку плоской катушки, состоящую из нескольких витков. Магнитная система так же различается: у ленточных динамиков она находится по бокам излучателя, а у изодинамиков – магниты расположены впереди и позади мембраны.

Наушники изодинамического типа популярны во всем мире и высоко ценятся любителями качественного звука. Так же существует множество успешных попыток их изготовления в домашних условиях. Но и наушники ленточной конструкции так же можно изготовить самостоятельно из общедоступных материалов.

Автором предпринята попытка расширить горизонт возможностей ленточных излучателей и в частности обратить внимание на создание ленточных наушников в бытовых условиях. Ниже приводится принцип изготовления наушников такого типа.

Основой для излучателей послужит обычная металлическая сетка, например от решеток, закрывающих динамики или т.п. На вырезанные по шаблону обычных наушников овальные металлические сетки приклеиваются магниты, в данном случае размером 30х5х5 мм. Затем на диэлектрические площадки толщиной 2.5 мм приклеиваются полоски из медной фольги, которые в свою очередь так же располагаются возле магнитов:

Через полученные основания просверливаются отверстия и вставляются мелкие болты.

Гофрированная лента из обычной алюминиевой фольги («Саянская», бытовая для запекания) толщиной 9 мкр и шириной 20 мм располагается между рядами магнитов и фиксируется (прижимается к медным площадкам) гайками через реечки (материал – обычная деревянная линейка).

Выступающие излишки ленты можно обрезать, а сверху магнитной системы уложить защитную металлическую сетку. Она будет предохранять ленту от внешних механических воздействий:

Аналогичным образом производится сборка второго излучателя. Затем выполняется монтаж излучателей к подходящему оголовью:

Напомним, что лента-мембрана имеет очень низкое сопротивление – сотые доли Ома, поэтому проводники до усилителя должны быть с меньшим сопротивлением (и соответственно большим геометрическим размером), чем у обычных наушников. В качестве таких проводников были использованы алюминиевые ленты (в строительных магазинах называется “алюминиевая клейкая лента”) на бумажной основе, шириной 50 мм и сложенные вдоль пополам.

Алюминиевая фольга остается внутри, а наружный бумажный слой является изолятором, что является обязательным условием, так как проводников надо по два на каждый излучатель и замыкания недопустимы.

Сложенная лента одевается на выступающий медный контакт наушников (с обеих сторон) и прижимается рейками к нижнему ряду крепежа при помощи гаек:

Низкое сопротивление лент в излучателях не позволяет подключить их напрямую к усилителю без согласующих трансформаторов. Однако классический ламповый усилитель уже имеет в своем составе выходные трансформаторы. Поэтому логично использовать их в совместной работе. Для этого выходные трансформаторы УМЗЧ рассчитываются под более низкоомную нагрузку, чем обычно.

В качестве усилителя для наушников использована схема на лампах 6н16б и 6н7с

Схема имеет избыточный коэффициент усиления, который «расходуется» на линеаризацию электрического сигнала при помощи обратных связей. Что не только повышает качество звучания УМЗЧ, но и улучшает микродинамику – усилитель работает как экспандер сигнала. Подчеркивает очень тихие звуки, которые обычно остаются за пределами заметности слухового аппарата слушателя.

Конструкция усилителя так же позволяет подключить обычные наушники, что позволяет провести сравнительную оценку.

Выходной трансформатор каждого канала выполнен на железе дросселя Д45 ШЛ20х20 и имеет первичную обмотку 3000 витков провода ПЭЛШО 0,07 и вторичные обмотки:

- 6 витков описанной выше и сложенной вдвое (вдоль) алюминиевой клейкой ленты на бумажной основе;

- 85 витков провода ПЭЛ 0,45 (для ООС и выход под обычные наушники импедансом от 6 Ом и выше).

Порядок намотки выходных трансформаторов:

- 500 витков первичной обмотки.

- Заранее подготовленный отрезок длиной 5 м ленты (сложенной вдоль пополам, бумажной основой наружу) складывается поперек пополам, отмечается середина. Затем прикладывается полученным центром к каркасу и делается намотка лентой 6 витков. Можно сделать смещение, что бы получить после намотки одинаковую длину концов проводников.

- 85 витков вторичной обмотки.

- Оставшееся количество (2500) витков первичной обмотки.

Общий вид прототипа представлен ниже:

Фото с фронтальной стороны ленты:

Что ещё известно про ленточные излучатели? В природе существуют ленточные пищалки. Отдельные знатоки слушали СЧ/ВЧ столбики типа «Bohlender-Graebener Radia FS-420». Гуру аудиомаркетинга могут нас отослать на ознакомление с продукцией фирмы Transmissionaudio (The ribbon speaker company), которая предлагает инсталляцию из лент (общей длиной 68 метров !) и из 652 сверхсильных магнитов. Тем не менее, даже такой фундаментальный пример реализации ленточных излучателей не предназначен для воспроизведения низких частот.

Поэтому первое, что ждем при тестовом прослушивании такого типа наушников – как там бас?!

И он есть! Очень четкий и основательный. Заметим – у наушников открытого типа. Хочется добавить громкости … и тут, как говорится, ложка дёгтя. Высота магнитов всего 5 мм и при большой громкости лента вылетает за магнитный зазор и начинает стучать об основание-сетку. Разочарование? Нет! Можно поставить магниты высотой 10, 15 или 20 мм! Будет немного дороже, но это того стоит – увеличится не только свободный ход, но и чувствительность излучателей за счет более мощной магнитной системы. Любителям громких прослушиваний с фундаментальным басом рекомендуется именно этот вариант.

А что с высокими и средними частотами? А там как у обычных ленточных динамиков – всё детально и прозрачно ясно.

Таким образом, приобретя бас, не произошло потери в качестве остального частотного диапазона, что, конечно же, радует конструктора данного устройства. А он, в свою очередь всегда готов поделиться с остальными любителями звука отличной идеей.

Присоединяйтесь. Пробуйте и делитесь полученными впечатлениями от звука.

Источник

Наушники своими руками

Плёночные излучатели в изодинамических и электростатических головных телефонах многие слушатели оценивают очень высоко. Автор, опубликовав ранее в журнале советы по восстановлению головных телефонов ТДС-7, предлагает теперь освоить технологию изготовления в домашних условиях электростатических телефонов и транзисторного усилителя для них.

Наушники своими руками

В настоящее время на рынке предлагается огромное множество моделей головных телефонов (ГТ), в быту называемых наушниками. Однако при всём их многообразии важен индивидуальный подбор их как по звучанию, так и по конструктивному оформлению, т. е. по удобству пользования и комфортности прослушивания. Такой выбор не всегда доступен. Советы же на форумах и сайтах Интернета неоднозначны: сколько слушателей, столько и мнений.

Не последнюю роль играет и цена, особенно если речь идёт о моделях высококачественных стереофонических телефонов.Решением этих и других проблем могут стать ГТ собственного изготовления. В этом случае целесообразно обратить внимание на электростатический способ электроакустического преобразования, позволяющий максимально приблизить звучание самоделок к уровню лучших моделей. К тому же это занятие может попросту оказаться интересным и познавательным. При этом вполне можно обойтись домашней лабораторией, доступными материалами и комплектующими.

Принцип работы электростатических излучателей звука хорошо известен и в достаточной степени изложен, например, в (1, 2]. Их высокое качество звучания обусловлено, прежде всего, малой массой плёночной мембраны и синфазностью колебаний всей её плоскости в широкой полосе звуковых частот. В журнале “Радио” [3] была опубликована большая, подробная статья об изготовлении электростатических громкоговорителей.

[info]И сегодня в Интернете можно найти много сведений о том, как построить своими руками акустические системы или приобрести на сайте громкоговорящая-связь.рф по низким ценам усилители мощности, переговорные устройства и много другого интересного, что связано с акустикой.[/info]

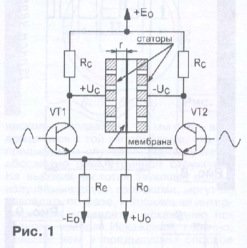

Рассмотрим излучатель электростатического типа для ГТ который имеет традиционную конструкцию и представляет собой симметричный дифференциальный конденсатор с центральным подвижным электродом (мембраной). В отличие от электростатических акустических систем, которые требуют применения согласующих трансформаторов, ГТ, как правило, можно подключать к выходу дифференциального усилителя непосредственно, как это показано на рис. 1, что способствует повышению качества звучания.

Принцип работы наушников

Симметричная конструкция излучателя при условии малой амплитуды колебаний мембраны относительно ширины зазора позволяет минимизировать известную квадратичную зависимость силы, действующей на мембрану, от напряжения сигнала, поскольку в этом случае суммарный заряд конденсатора остаётся неизменным [1]. Легко показать, что сила, действующая на заторможенную мембрану, определится по формуле

F=UoUc-C/r, (1)

где С — полная электрическая ёмкость симметричного излучателя; U0 — постоянное напряжение поляризации; Uc — переменное напряжение сигнала; г — ширина зазора между мембраной и неподвижными электродами (НЭ).

Заметим, что для ГТ режим, когда амплитуда колебаний мембраны мала, довольно типичен, и это является решающим фактором минимизации искажений. Однако в общем случае применяются дополнительные меры, позволяющие обеспечить линейность электроакустического преобразования. Суть их состоит в принудительном сохранении заряда мембраны в динамике её колебаний, что достигается нанесением на её поверхность высокоомного покрытия или включением в цепь её питания высокоомного резистора Rn (рис. 1).

Отношение U0/r в (1) есть напряжённость электрического поля в зазоре излучателя. Строго говоря, для неоднородного поля, обусловленного перфорацией НЭ, напряжённость должна быть представлена интегральной величиной, но от этого смысл представления не меняется. И с точки зрения получения максимальной чувствительности её также выбирают наибольшей с некоторым запасом относительно напряжённости пробоя, которая на воздухе составляет 1…3 кВ/мм.

В действительности, если не принять мер по увеличению электрической прочности конденсатора-излучателя, рабочее значение напряжённости приходится снижать ещё больше. Причина тому — коронный разряд, проявляющийся в виде ВЧ-шума.

Определённую роль в этом играет и неоднородность поля в зазоре. Ситуацию усугубляют повышенная влажность воздуха и температура, когда уши слушателя в закрытых амбушюрах полноразмерных ГТ попросту потеют. Так, например, для рабочего зазора шириной 0,5 мм в подобных неблагоприятных условиях приходится снижать напряжение поляризации до 250…300 В.

Проблемы борьбы с указанным явлением в электростатических АС изложены в [3]. Применительно же к телефонам улучшить ситуацию позволяет окрашивание проводящих поверхностей НЭ. Лучше воспользоваться краской в аэрозольной упаковке, при этом получается незначительное по толщине и равномерное покрытие. Хороший результат дают, к примеру, краски MOTIP, KIMTEC, позволяя при том же зазоре (0,5 мм) повысить Uо до 400 В.

При этом тонкий слой такого диэлектрика с относительной проницаемостью 1,5…2 практически не проницаемостью 1,5…2 практически не меняет структуру поля в зазоре излучателя и не оказывает влияния на звук. Частицы пыли, проникающие в полость конденсатора, в зависимости от своих свойств, также могут способствовать возникновению коронного разряда, и это надо учитывать. Однако на практике ни окрашивание статоров, ни пылевая защита, которую трудно выполнить идеальной, не могут полностью решить эту проблему.

И это не позволяет реализовать предельную чувствительность электростатических ГТ на любительском уровне. По этой причине, помимо тщательности изготовления деталей телефонов и их сборки (что очевидно), в конструкции целесообразно предусмотреть подстройку напряжения поляризации. Зачастую его снижение даже на 10% позволяет устранить разрядные шумы. При этом значение U0, как величина начального смещения, должно удовлетворять условию U0 >Uc [1], что легко выполнимо.

Так, для комфортного и допустимого по санитарным нормам уровня долговременного прослушивания звуковое давление в ГТ не должно превышать 80…85 дБ. При UG = 400 В и r = 0,5 мм такое условие выполнимо уже при амплитуде сигнала Uc не более 30 В. Применительно же к рис. 1 следует учесть исходные потенциалы на коллекторах транзисторов, т. е. (Uo – Uк) > Uc.

Требования к самому зазору противоречивы. В соответствии с (1) его следует выбирать как можно меньше. Заманчивость этого пути очевидна, так как пропорционально растёт и ёмкость излучателя, что делает зависимость действующей силы от ширины зазора квадратичной. Однако существует некоторый предел, после которого изменения ёмкости и зазора уже нельзя считать пренебрежимо малыми. В этом случае, несмотря на принимаемые меры по стабилизации заряда на мембране,

требуется снижение амплитуды её колебаний, что приводит к ограничению динамического диапазона. Нельзя забывать и о накапливающейся на мембране пыли и микрочастицах материалов, которые скрадывают зазор. Кроме того, как показывает практика, при ширине зазора менее 0,5 мм возникают технологические трудности в обеспечении устойчивого положения мембраны в пространстве между статорами. Дело в том, что в отличие от большинства электростатических АС, ГТ должны эффективно воспроизводить сигналы, частоты которых начинаются от 20 Гц.

Поэтому натяжение плёночной мембраны, размеры которой относительно невелики, не должно быть чрезмерно сильным (по существу речь идёт о гибкости подвеса). С другой стороны, слишком слабое её натяжение приводит к тому, что мембрана в силу возникающей при этом асимметрии её положения в зазоре стремится притянуться к одному из статоров. Это ответственный момент сборки и доводки, в результате которой достигается компромисс между устойчивостью мембраны в зазоре и достаточно низкой резонансной частотой её колебаний в свободном пространстве.

Такое условие выполняется в том случае, когда частота резонанса свободных колебаний мембраны находится в пределах 100… 150 Гц.

Выбирать ширину зазора более 1 мм также нерационально, поскольку для поддержания приемлемой чувствительности в этом случае потребуются неоправданно большие значения напряжения поляризации и напряжения сигнала. Повысить чувствительность излучателя можно также за счёт увеличения площади мембраны, от которой зависит ёмкость излучателя.

И этот шаг более интересен, так как в этом случае положительный эффект достигается не за счёт снижения динамического диапазона. В самом деле, с увеличением площади мембраны растёт сопротивление излучения, но при этом растёт и действующая на неё сила (1), что, в свою очередь, препятствует снижению колебательной скорости и, следовательно, приводит к росту акустической мощности. В этой связи желательно выбирать площадь мембраны максимально возможной, конечно, в конструктивно разумных пределах — для ГТ она может достигать 40…50 см²,

емкость излучателя при этом не превышает 100 пФ и не представляет серьёзной проблемы для работы усилителя. Мембраны указанного размера легко обеспечивают равномерную АЧХ телефонов по звуковому давлению на НЧ выше 20 Гц. Неплохие результаты могут быть получены и с мембранами меньших размеров, что упрощает изготовление ГТ. Но при этом придётся согласиться с некоторой потерей чувствительности и динамического диапазона.

Как уже становится понятно, конструирование электростатических ГТ во многом связано с выбором компромиссных решений. Перфорация НЭ, определяющая коэффициент прозрачности Кпр, не является исключением. Обычно считают, что он численно равен отношению суммарной площади отверстий НЭ к его общей площади. При увеличении Кпр, растёт акустическая прозрачность НЭ, но уменьшается сила, действующая на мембрану, и наоборот.

Для ГТ неплохим вариантом является значение Кпр = 0,5. Но если речь идёт о его выборе, то, как справедливо отмечено в [3], для широкополосных излучателей значения Кпр = 0,5 являются более предпочтительными, чем наоборот. Значение Кпр = 0,5 имеют большинство металлических сеток, применяемых в бытовой переносной аппаратуре для защиты динамических головок. То же самое можно сказать и об экранирующих сетках в микроволновых печах.

Такие сетки имеют стандартный рисунок — группы круглых отверстий с центрами в вершинах правильных шестиугольников с максимально равномерной шириной линий. Но применение их может оказаться проблематичным. Далеко не всегда можно найти сетки с ровной поверхностью требуемого размера. Важным условием является и то, что НЭ должны быть акустически “мёртвыми”, т. е. сами они не должны звучать.

По этому критерию такие сетки, толщина которых обычно составляет 0,5 мм, не говоря уже о более тонких сетках, несколько уступают электродам, выполненным, например, из стеклотекстолита толщиной 1,5…2 мм. Стеклотекстота толщиной 1,5…2 мм. Стеклотекстолит предпочтительнее и по жёсткости, которая определяет устойчивость излучателя к внешним механическим воздействиям. А те, в свою очередь, вызывая деформации излучателя, приводят к короблению мембраны.

Самому же стеклотекстолиту хорошего качества коробление не свойственно. При этом автоматически решается проблема электроизоляции внешних поверхностей НЭ. Недостатком такого выбора является трудоёмкий процесс сверловки отверстий. К тому же высокая плотность отверстий, имея в виду возможные срывы металлизации, накладывает определённые требования на качество стеклотекстолита и сверлильного оборудования.

С точки зрения уменьшения потерь на ВЧ толщина НЭ должна быть минимальной, поскольку верхняя частота воспроизведения ограничена резонансом, определяемым, в свою очередь, массой воздуха в отверстиях и его гибкостью в зазоре [1]. Расчёты показывают, что указанный резонанс даже для статоров толщиной 2 мм располагается за пределами звукового диапазона. Тому подтверждение и сравнительные измерения потерь на НЭ толщиной 0,5 и 2 мм, дающие практически одинаковый результат на частотах вблизи 20 кГц.

Во всяком случае, тонкие металлические сетки удобно применить в качестве трафарета при сверловке отверстий — ведь станок с ЧПУ доступен не каждому. Схожие выводы можно сделать и относительно выбора диаметра отверстий перфорации, который может быть в пределах 1…2 мм. Чем меньше диаметр отверстий при одном и том же значении Кпр, тем более равномерно распределена сила в плоскости мембраны, что, в принципе, должно улучшить характеристики работы излучателя, особенно на ВЧ.

Практическое сравнение крайних вариантов даёт лишь незначительное преимущество более густой сетке в пределах 3 дБ, что сравнимо с погрешностью измерений в любительских условиях. Заметим, что сверловка отверстий перфорации диаметром менее 1,5 мм утомительна и нерациональна даже с помощью трафарета. И, наконец, о покрытии мембраны. Оно может быть как проводящим, так и иметь высокое удельное сопротивление. Считается, что покрытие с высоким удельным сопротивлением имеет свои преимущества.

Причина этого в следующем. Во-первых, заряд на высокоомной мембране в процессе её смещения остаётся практически неизменным по величине, что исключает искажения сигнала [2]. Во-вторых, в силу “фиксации” зарядов на поверхности мембраны при касании её с НЭ ток разряда минимален и поэтому не происходит прожога мембраны. Второй довод может показаться неактуальным для ПГ, но это не так.

Например, при надевании телефонов на голову перепад давления в герметичной полости амбушюр может в определённых случаях (большая площадь мембраны, малый зазор, ослабленное натяжение) толкнуть мембрану до её касания с НЭ. В случае проводящего покрытия (металлизированная плёнка) задача стабилизации заряда решается включением в цепь питания мембраны высокоомного резистора [1, 2]. В этом случае резистор R0 (см. рис. 1) совместно с ёмкостью излучателя образуют замедляющее звено (ФНЧ), которое не позволяет меняться величине заряда даже на самой низкой рабочей частоте её колебаний.

Номинал резистора для ГТ при этом должен составлять не менее 100 МОм. Но как уже было сказано выше, в большинстве случаев стабильность заряда уже обеспечивается симметричностью самой конструкции излучателя. А поэтому включение такого резистора, пусть даже меньшего номинала, но не менее 10 МОм, необходимо, прежде всего, для ограничения тока при замыкании мембраны на НЭ и, самое главное, как элемента электробезопасности, что в равной степени относится и к высокоомной мембране. В конечном итоге выбор материалов покрытия может зависеть от того, какой из них окажется более доступным. В любительских конструкциях телефонов определить разницу в звучании, а тем более отдать предпочтение какому-либо варианту исполнения мембраны бывает затруднительно.

Источник