КПЕ с воздушным диэлектриком своими руками

Предлагаемый вниманию конденсатор переменной ёмкости (КПЕ) с изолированными ротором и статором представляет собой простую конструкцию для повторения, он не потребует применения дефицитных материалов и станочных работ и может быть изготовлен в домашних условиях радиолюбителем, владеющим элементарными слесарными навыками.

Для изготовления понадобятся следующие материалы:

- жесть или латунь толщиной 0,5-0,6 мм (желательно лужёные);

- кусочек листовой латуни толщиной 0,8-1 мм;

- отрезки медной проволоки Ø 3 мм и тонкостенной медной трубки Ø 7 мм;

- немного листового стеклотекстолита толщиной 6 мм,

- чуть более дюжины винтов М3 и припой (желательно ПОС-60, как довольно низкоплавкий и обеспечивающий хороший внешний вид паяного соединения);

- ножовка и ножницы по металлу;

- напильники;

- шуруповёрт или дрель;

- несколько свёрл;

- мощный (не менее 100 Вт) электропаяльник.

Устройство конденсатора показано на рис. 1. КПЕ состоит из статора (детали 1, 12), ротора (детали 5, 6, 8, 18, 19) и корпуса (детали 2, 10, 11, 16, 17). Его ёмкость зависит от угла поворота ротора относительно статора, то есть от взаимно перекрываемой площади роторных и статорных пластин, их числа и воздушного зазора между ними. Пластины статора 1 закреплены пайкой на фиксаторах 12, которые, в свою очередь, закреплены в отверстиях боковых планок 16 корпуса КПЕ. Пластины ротора 5 припаяны к валику 6 и фиксатору 8. Валик 6 вращается в подшипниках 14, закреплённых на планках 16 винтами 15. Осевое смещение ротора предотвращают закреплённые на валике 6 ограничительные шайбы 18, упирающиеся в подшипники 14, а в направлении, перпендикулярном оси, — ограничители-токосъёмники 7, закреплённые на подшипниках 14 и планках 16 винтами 15. Корпус КПЕ представляет собой прямоугольную рамку, состоящую из скреплённых винтами 10 и 17 двух планок 16 и поперечных планок 2 и 11.

Рис. 1.

Конструкция КПЕ: 1 — пластина статора, жесть, латунь листовая толщиной 0,5 мм, 8 шт., паять к фиксаторам 12; 2 — планка торцевая, стеклотекстолит листовой толщиной 6 мм, крепить к деталям 16 винтами 17; 3 — гайка М3, 2 шт.; 4, 9 — винт М3х15, 2 шт., фиксировать в найденном положении гайками 3; 5 — пластина ротора, жесть, латунь листовая толщиной 0,5 мм, 8 шт., паять к валику 6 и фиксатору 8; 6 — валик ротора, трубка латунная тонкостенная (отрезок колена телескопической антенны), паять к пластинам 5; 7 — токосъёмник-ограничитель, проволока стальная диаметром 0,8 мм, 2 шт., крепить к деталям 14 и 16 винтами 15; 8 — фиксатор роторных пластин, проволока медная диаметром 3,2 мм, 2 шт., паять к дет. 5; 10 — винты (М3х12, 4 шт.) крепления планки 11 к деталям 16; 11 — планка, стеклотекстолит толщиной 6 мм, крепить к деталям 16 винтами 10; 12 — фиксатор статорных пластин, проволока медная диаметром 3,2 мм, 2 шт., паять к деталям 1; 13 — лепесток, медь, латунь листовая толщиной 0,5 мм, 2 шт., крепить к дет. 16 винтом 15; 14 — подшипник, латунь толщиной 1 мм, 2 шт., крепить к детали 16 винтом 15; 15 — винт М3х6, 6 шт.; 16 — планка боковая, стеклотекстолит толщиной 6 мм, 2 шт., крепить к деталям 2 и 11 винтами 10 и 17; 17 — винт М3х12, 4 шт.; 18 — шайба ограничительная, латунь толщиной 1 мм, 2 шт., паять к детали 6; 19 — штифт, проволока медная диаметром 2 мм, запрессовать в деталь 6 до пайки шайб 18.

При изготовлении КПЕ заготовки одинаковых деталей (пластин ротора и статора, подшипников 14, планок 16) рекомендуется обрабатывать совместно, объединив их в пакеты с помощью заклёпок или винтов с гайками (именно для этого предусмотрены отверстия диаметром 2,6 мм в пластинах ротора).

В описываемом варианте КПЕ статор и ротор содержат по восемь пластин, воздушный зазор между ними — около 2 мм, максимальная ёмкость — около 90 пФ. Разумеется, форма пластин, их число и зазор между ними могут быть и иными, здесь многое зависит от возможностей и опыта радиолюбителя, например, браться сразу за изготовление конденсатора с зазором менее 1 мм при отсутствии достаточного опыта в слесарном деле вряд ли стоит.

Перед сборкой ротора и статора валик 6, фиксаторы 8, 12 и места пайки на пластинах (пояски шириной 2-3 мм вокруг отверстий под валик и фиксаторы) необходимо залудить. Кроме того, следует заготовить вырезанные из гофрокартона, толщиной, равной воздушному зазору между пластинами (т. е. 2 мм), технологические прокладки размерами 35 х 35 мм (их число должно быть примерно на десяток больше числа пластин). Выбор материала прокладок обусловлен низкой теплоёмкостью гофрокартона, что облегчает процесс пайки пластин к фиксаторам. Далее к верхней (по рисунку) боковой планке 16 привинчивают планки 2 и 11, подшипник 14 и токосъёмник-ограничитель 7. В валике 6 сверлят отверстие под штифт 19.

Запрессовав его, надевают на валик ограничительную шайбу 18, после чего его конец вставляют в отверстие, образованное полукруглым вырезом в подшипнике 14 и токосъёмником 7, а концы фиксаторов 12 — в соответствующие отверстия планки 16. Положив на её внутреннюю сторону четыре-пять картонных прокладки, надевают на валик 6 первую пластину ротора, кладут на неё следующую прокладку, затем на выступающие внутрь концы фиксаторов 12 надевают первую пластину статора, кладут следующую прокладку, надевают на валик следующую пластину ротора и т. д. Когда число пластин ротора достигнет трёх-четы-рёх, в их отверстия диаметром 3,3 мм вставляют фиксатор 8, и в дальнейшем каждую следующую пластину ротора надевают и на валик 6, и на фиксатор 8.

Установив на место последнюю пластину статора, привинчивают вторую планку 16, вставляют в зазор между ней и пластиной статора последние несколько технологических прокладок из гофрокартона, и если необходимо, выбирают излишний зазор между ними дополнительными прокладками нужной толщины. После этого свободные концы фиксаторов 12 вставляют в соответствующие отверстия второй планки 16, а конец трубчатого валика 6 с предварительно надетой на него второй шайбой 18 — в вырез второго подшипника 14, устанавливают на место второй ограничитель-токосъёмник 7 и фиксируют его положение винтом 15.

Взаимное положение пластин ротора и статора фиксируют припоем, прогревая места пайки их к валику и фиксаторам мощным паяльником. Перед пайкой фиксаторы статора 12 устанавливают в положение, в котором их концы выступают за пределы планок 16 примерно на одинаковую величину, а фиксатор 8 — с таким расчётом, чтобы при максимальной ёмкости его нижний (по рисунку) конец надёжно упирался в винт-ограничитель 9.

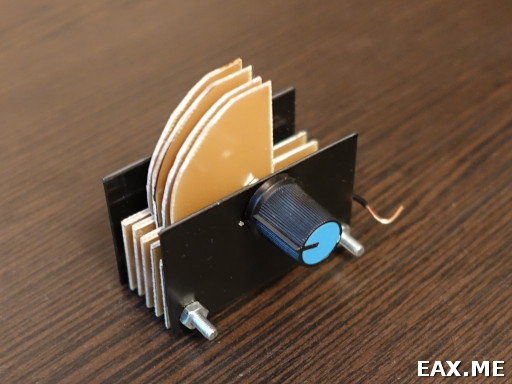

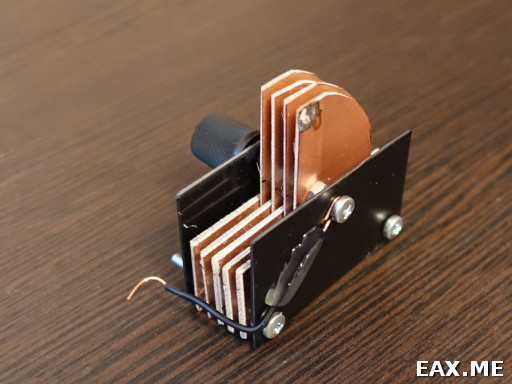

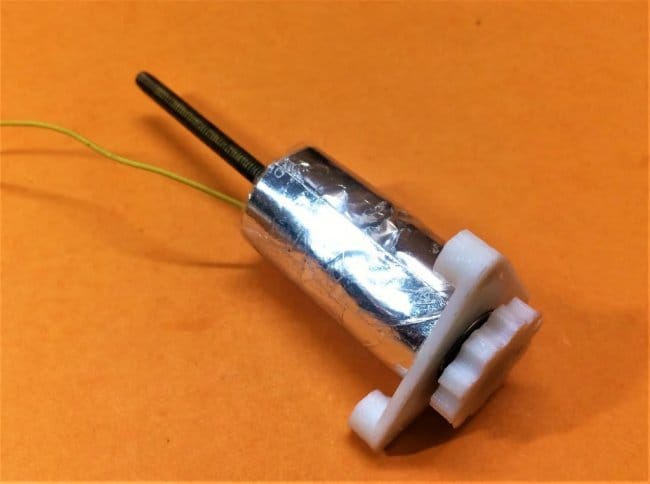

Рис. 2. Внешний вид одного из вариантов практической конструкции

Завершают сборку установкой на место винтов-ограничителей 4 и 9. Первым фиксируют ротор в положении, соответствующем минимальной ёмкости КПЕ, вторым — в положении, соответствующем его максимальной ёмкости. Положение самих винтов фиксируют гайками 3 (М3). Выступающие концы фиксаторов 12 аккуратно расклёпывают в отверстиях планок 16. Материалы деталей КПЕ и некоторые технологические указания по его сборке содержатся в подписи к рис. 1. Внешний вид одного из вариантов практической конструкции показан на рис. 2.

Автор: С. Долганов, г. Барабинск Новосибирская обл.

Источник

Записки программиста

Самодельные КПЕ из фольгированного стеклотекстолита

Переменные конденсаторы, они же конденсаторы переменное емкости или КПЕ, используется во множестве устройств. Они нужны в генераторах, антенных тюнерах, некоторых видах антенн, и много где еще. Обратим внимание на тот факт, что в любительской радиосвязи, к примеру, трансивер может с легкостью выдавать 25 Вт или 100 Вт, максимально же разрешенная мощность составляет 1000 Вт. Понятно, что общедоступные маленькие КПЕ тут совершенно не годятся, а нужных для таких мощностей КПЕ в магазине вы попросту не найдете.

Подходящие большие КПЕ из старой радиоаппаратуры можно приобрести на Авито и досках объявлений радиолюбителей. Но цены там зачастую не низкие, к конденсаторам редко указывается их емкость, не представляется возможным найти два или более одинаковых конденсатора, плюс есть риски и неудобства, сопряженные с покупкой с рук. А между тем, изготовить переменный конденсатор в домашних условиях не так уж и трудно.

Идею я подсмотрел в статье Build Your Own Transmitting Air Variable Capacitors 2003-го года за авторством David Hammack, N4DFP. В своей статье Дэвид использует медные листы, которых у меня не оказалось. Но я прикинул, что с тем же успехом подойдет и медь на одностороннем фольгированном текстолите, которого у меня как раз в избытке. Почему бы не попробовать?

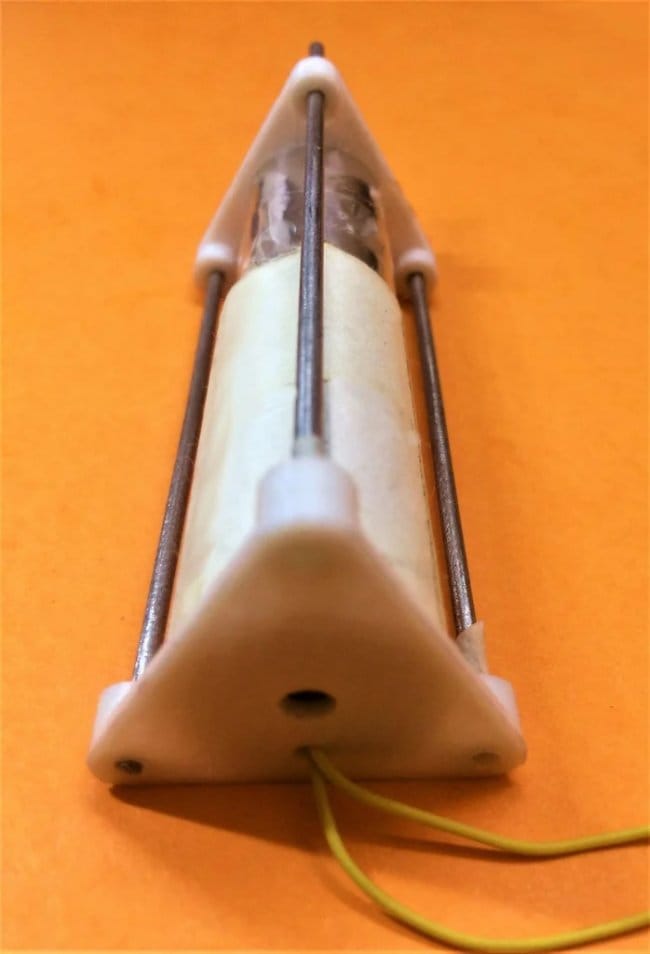

Сразу покажу, что у меня в итоге получилось. Вид спереди:

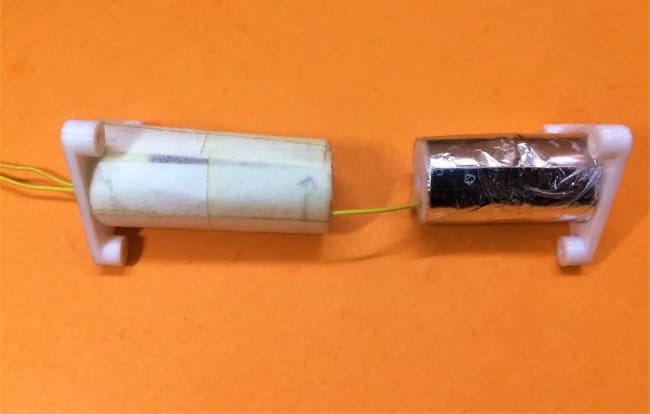

Конденсатор имеет пять прямоугольных пластин размером 20 x 50 x 1 мм, зафиксированных двумя длинными болтами M3. Пластины разделены гайками. Еще четыре пластины в форме полукруга с радиусом 25 мм крепятся на одном болте M3. Этот болт можно вращать при помощи ручки от потенциометра, которую я приклеил к болту при помощи эпоксидного клея. Все это хозяйство держится на каркасе из двух прямоугольных кусков листового пластика размером 30 x 50 мм. Для соединения с подвижными пластинами я использовал толстый медный провод, изогнутый в форме петли. Провод плотно прилегает к вращающемуся болту и закреплен на каркасе конденсатора с помощью термоклея. Капля припоя, которую можно видеть на втором фото, служит для ограничения углов поворота ручки. Понятно, что все работало бы и без нее. Но мне хотелось, чтобы ручка имела какие-то крайние полажения, а не просто крутилась во все стороны.

Fun fact! Текстолит толщиной 1 мм можно резать обычными ножницами для бумаги. А стоящая у меня на столе катушка припоя очень удачно оказалась диаметром именно 25 мм — по ней и обводил.

Емкость такой поделки меняется от 13 до 53 пФ. Увеличивая площадь пластин или их количество, можно получить хоть 1000 пФ. Не думаю, что кому-то могут понадобится подстроечные конденсаторы большей емкости. Но такой конденсатор будет не очень удобен, как из-за больших размеров, так и того факта, что небольшой поворот ручки будет приводить к сильному изменению емкости.

Возможное решение заключается в том, чтобы использовать описанный выше конденсатор только для точной подстройки, а для грубой подстройки использовать конденсаторы фиксированной емкости. Последние можно соединять параллельно при помощи переключения тумблеров с двумя контактными группами.

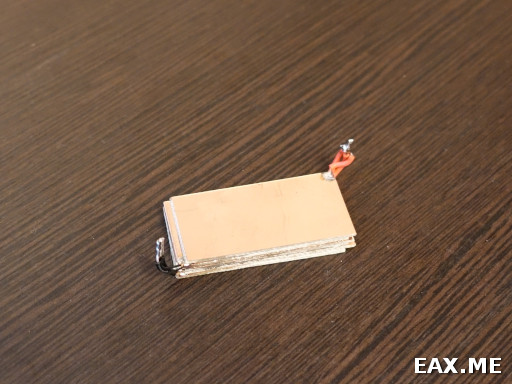

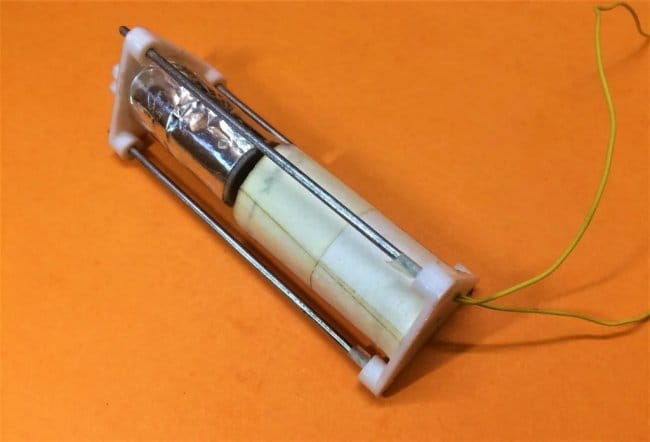

Пример самодельного конденсатора фиксированной емкости:

Конденсатор состоит из шести пластин 25 x 50 мм. Пластины были склеены при помощи эпоксидного клея. Все четные пластины соединены между собой, и аналогично соединены все нечетные. Емкость конденсатора составляет 270 пФ. Практическая ценность таких конденсаторов, по-видимому, не очень высока, поскольку высоковольтные керамические конденсаторы фиксированной емкости легко доступны и стоят недорого. Тем не менее, давайте рассмотрим и их тоже, на случай, если когда-нибудь понадобится работать с очень высокими напряжениями.

Fun fact! Альтернативный способ изготовления конденсатора фиксированной емкости заключается в том, чтобы просто взять кусок коаксиального кабеля. Типичный кабель RG58 обладает погонной емкостью около 100 пФ на один метр.

Зависимость емкости конденсатора от числа пластин выглядит следующим образом:

Можно заметить, что емкость растет пропорционально количеству слоев диэлектрика с точностью до ошибки измерения, что соответствует теории. Используя первую строчку, ради интереса можно посчитать диэлектрическую проницаемость используемого текстолита:

Это сходится с ожидаемым значением от 4.4 до 4.7.

На StackExchange подсказывают, что чтобы пробить подобные конденсаторы, нужно по крайней мере 3 кВ на 1 мм расстояния между пластинами — это в предположении, что ток пойдет по воздуху. Для надежности, рекомендуется использовать в качестве максимального напряжения половину от этого значения. Напряжение пробоя можно увеличить, увеличивая расстояние между пластинами. Но, как видно из приведенной выше формулы, в этом случае пострадает емкость, и придется увеличивать площадь и/или количество пластин. Более практичное решение заключается в том, чтобы вытравить 3 мм меди по границе пластин. Тогда напряжение пробоя составит порядка 20 кВ — напряжение пробоя 1 мм текстолита или 7 мм воздуха.

Каково будет максимальное напряжение на конденсаторе зависит от цепи, в которой планируется его использовать. Это нужно каждый раз моделировать или считать. Но чтобы оно превысило безопасные 10-15 кВ, придется постараться. В этом случае всегда можно просто увеличить расстояние между пластинами и использовать более толстый текстолит.

Fun fact! Само собой разумеется, ничто не мешает делегировать изготовление компонентов конденсатора вашему любимому производителю печатных плат.

Как видите, все оказалось достаточно просто. Очевидные плюсы самодельных КПЕ — низкая стоимость и доступность. Можно сделать сколько угодно ровно таких конденсаторов, каких нужно. Что же до времени, которое потребуется на изготовление конденсатора, я думаю, оно сопоставимо со временем, которое вы потратите на поиск готового, а также на переговоры с его продавцом.

Дополнение: Листовой алюминий, вероятно, будет более подходящим материалом для самодельных КПЕ, чем стеклотектолит.

Источник

Конденсатор переменной емкости

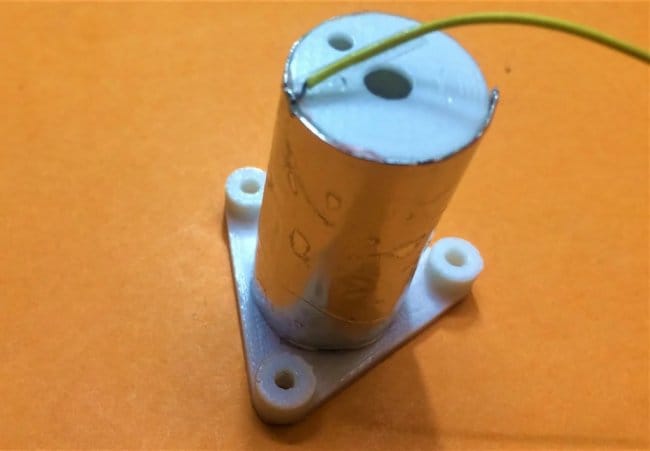

В этой статье мастер расскажет нам, как своими руками сделать конденсатор переменной емкости. Такой конденсатор очень легко установить на заданную величину емкости.

Для изготовления такого конденсатора нужны следующие

Инструменты и материалы:

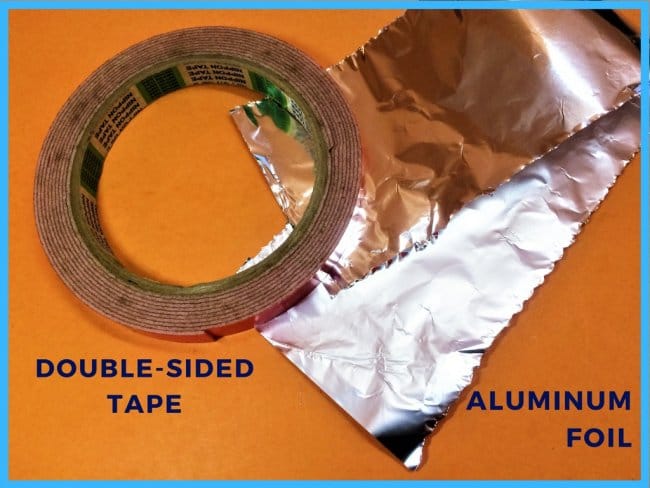

-Алюминиевая фольга;

-Скотч;

-Двусторонний скотч;

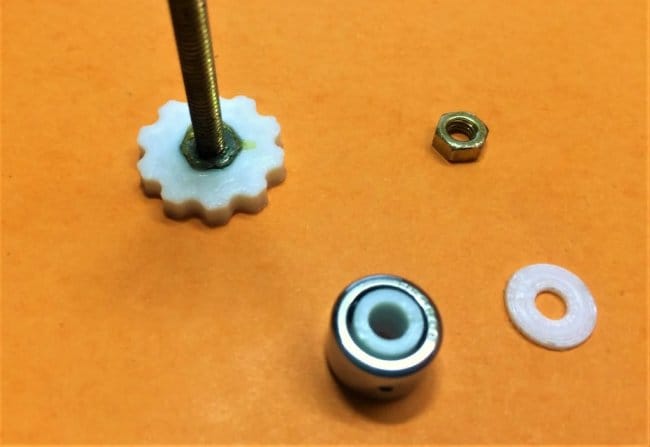

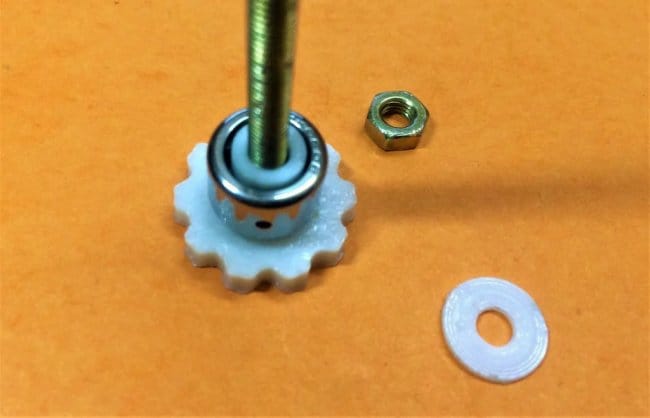

-Шпилька с резьбой диаметром 2 мм и длиной 90 мм;

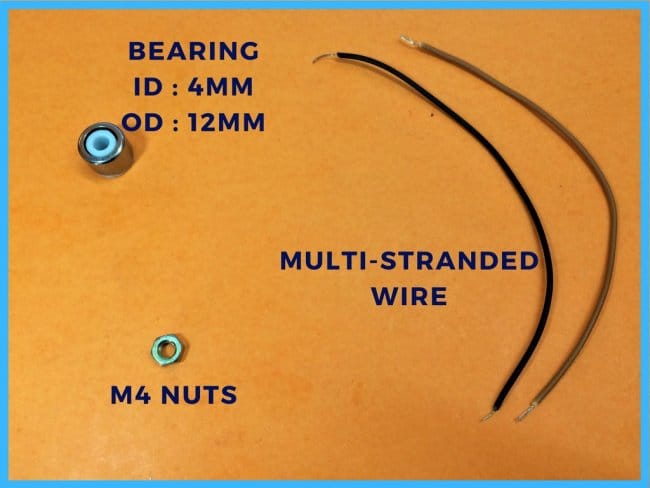

-Подшипник с внутренним диаметром 4 мм и внешним диаметром 12 мм;

-Болт M4 длиной 80 мм;

-Гайки M4;

-Провод;

-Бумага;

-Маркер;

-3D-принтер;

-Мультиметр;

Шаг первый: принцип работы конденсаторов

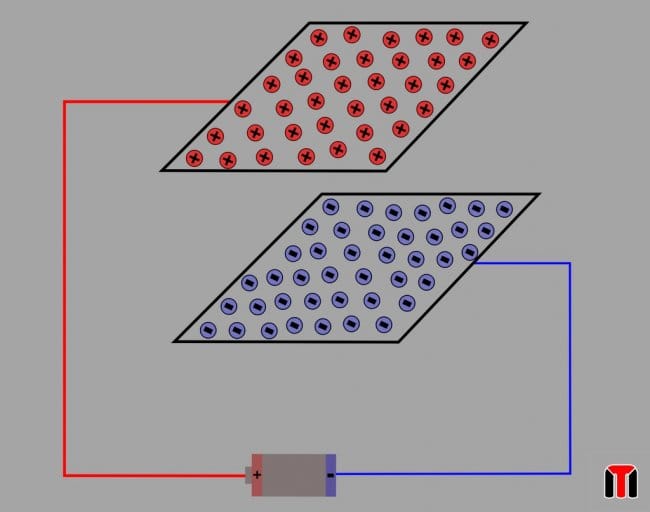

Конденсатор – элемент, способный накапливать электрическую энергию. Конденсатор состоит из металлических электродов – обкладок, между которыми находится диэлектрик.

Основное назначение конденсатора — способность накапливать заряд. Принцип работы этого изделия основан на притяжении разноименных зарядов в электрической цепи.

Когда обкладки конденсатора подключают к источнику питания, электрические заряды от положительного и отрицательного зажима ИП устремляются к обкладкам, скапливаясь на них, пока он не зарядится до номинальной емкости.

Заряды, скопившиеся на каждой из обкладок, противоположны. Соответственно та обкладка, что была подключена к плюсовому выводу источника питания – заряжена положительно, а та, что к минусовому – отрицательно. Принцип работы этого изделия основан на притяжении разноименных зарядов в электрической цепи.

В конденсаторе энергия хранится в виде электрического поля, которое индуцируется между параллельными пластинами.

Емкость конденсатора высчитывается по формуле: C = ε * A / d где,

ε: зависит от диэлектрика, A: площадь параллельных пластин, d: расстояние между пластинами

Формула емкости показывает, что значение емкости зависит от площади параллельных пластин и расстояния между ними, а также от того, какой материал (диэлектрик)находится между ними.

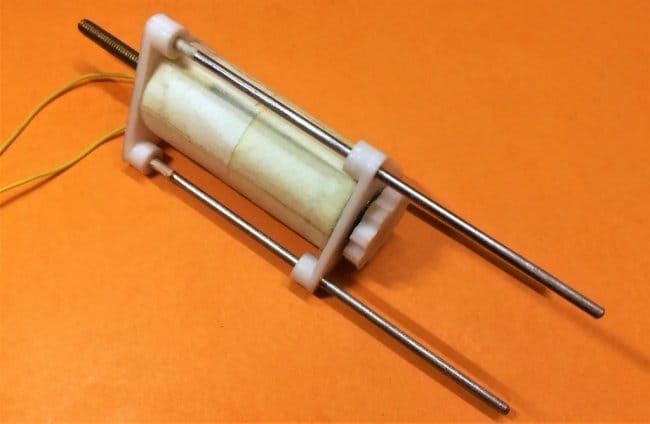

Шаг второй: дизайн

Чтобы сделать переменный конденсатор, нужно сделать изменяемыми некоторые параметры, от которых зависит емкость. Как мы видели на предыдущем шаге, значение емкости зависит от площади пластин и расстояния между ними.

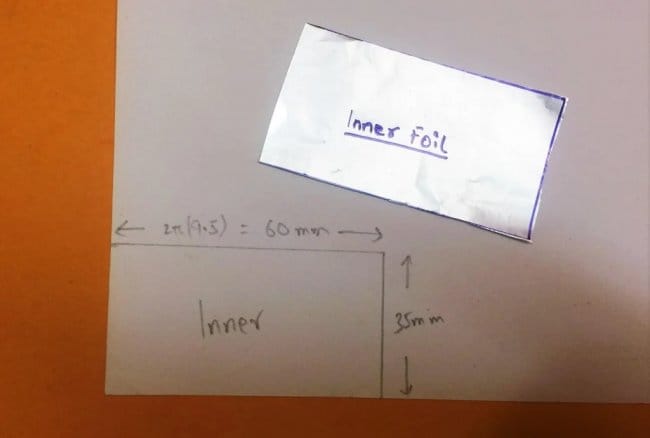

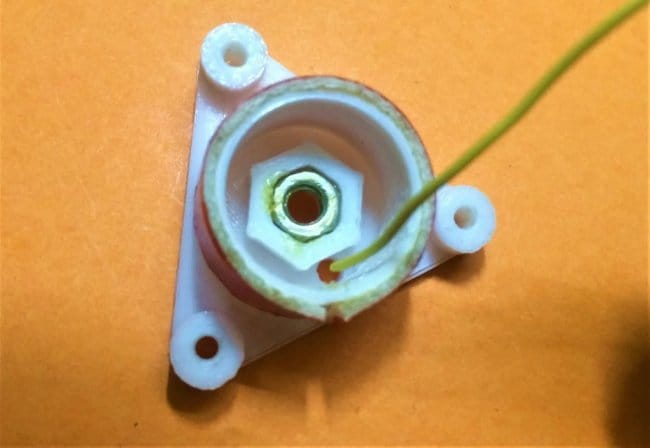

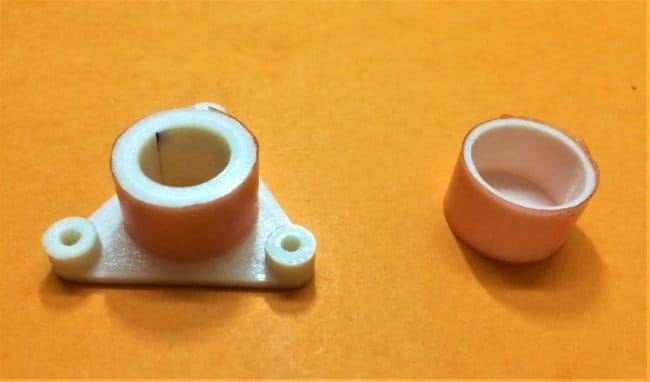

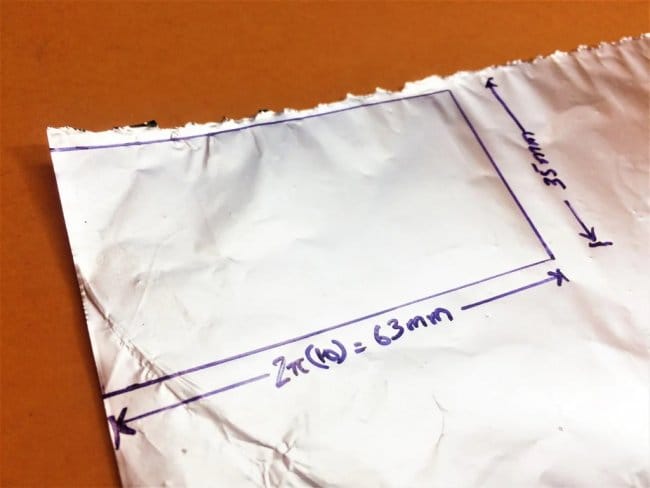

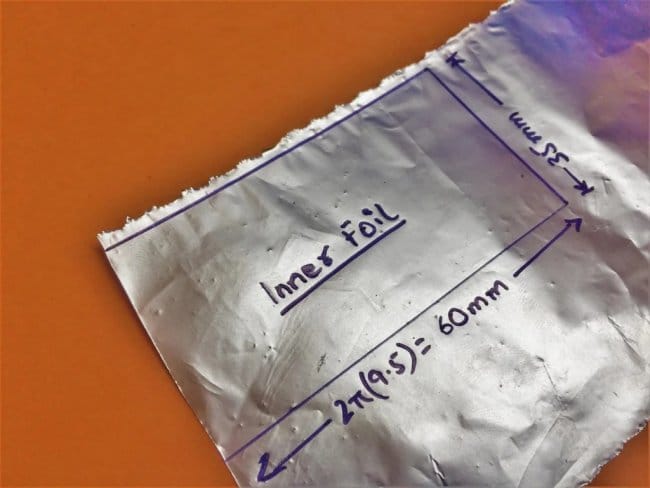

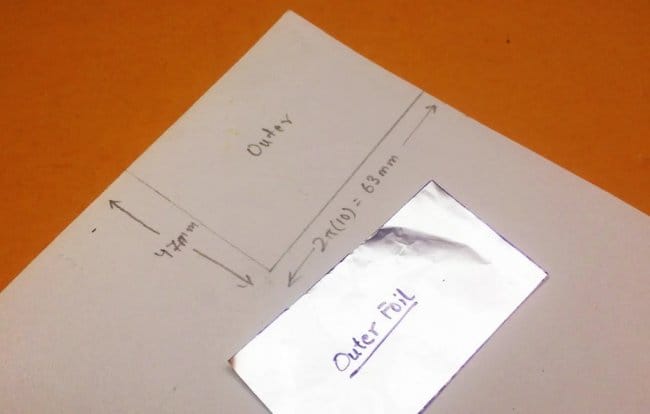

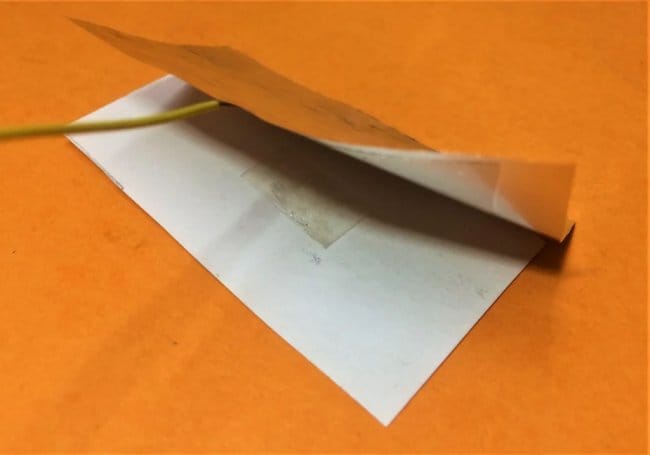

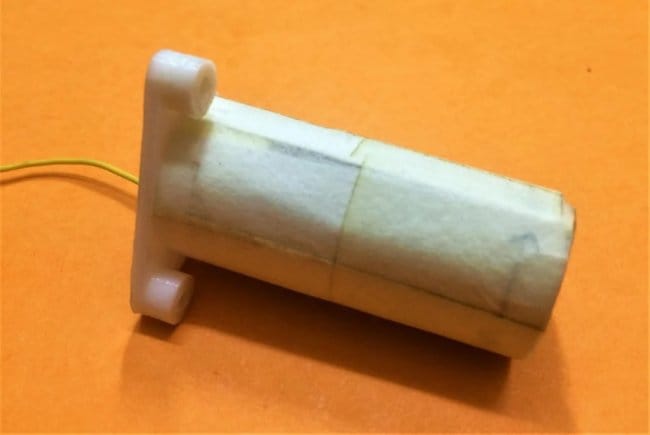

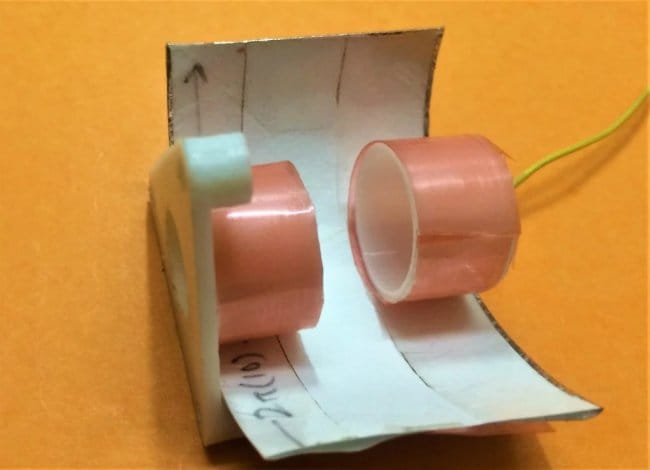

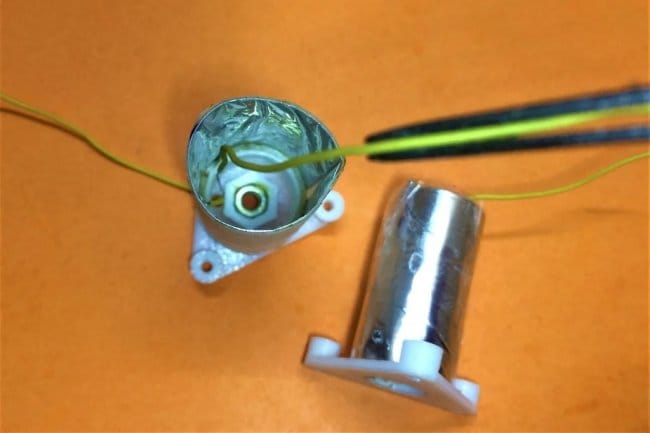

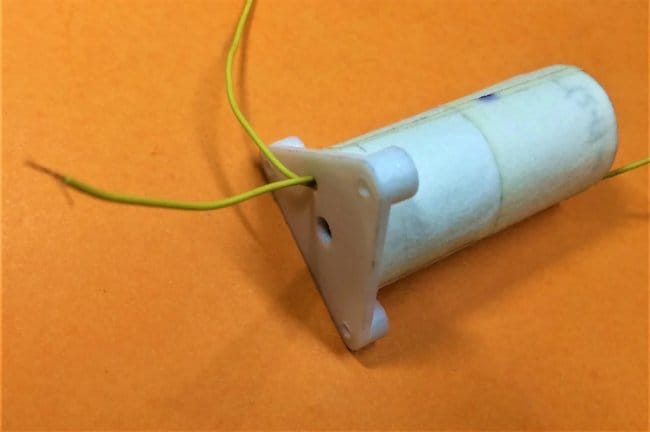

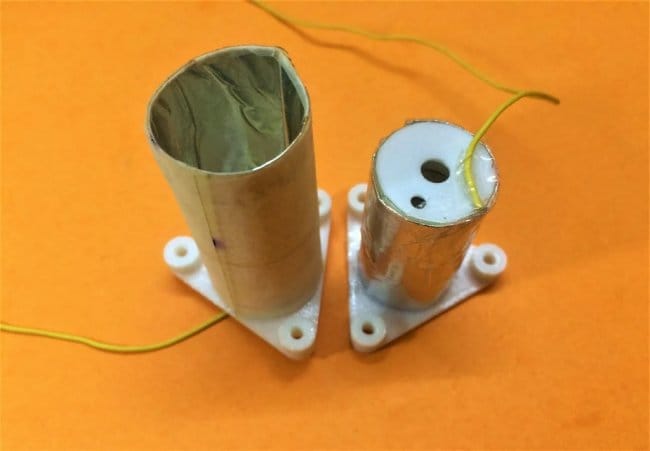

Конструкция переменного конденсатора будет состоять из двух цилиндров из алюминиевой фольги, площадь взаимодействия которых будет изменяться вращением стержня с резьбой. Это обеспечит точный контроль над параметром емкости.

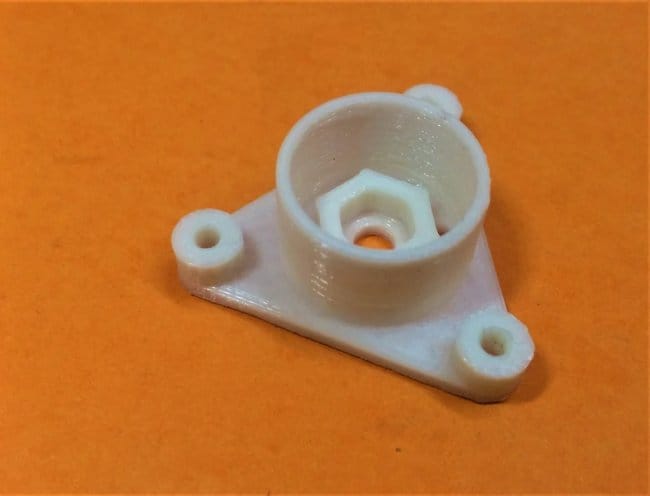

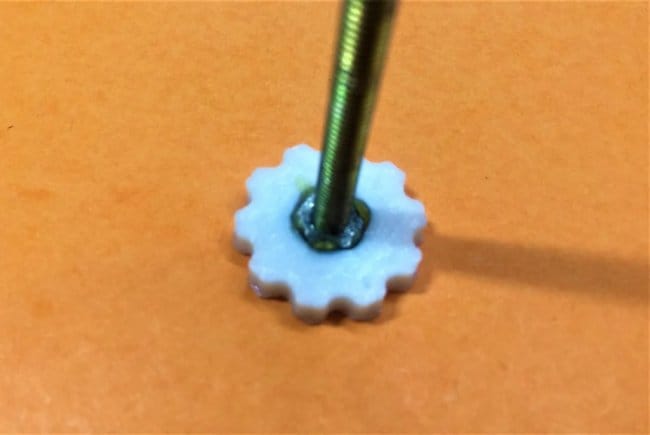

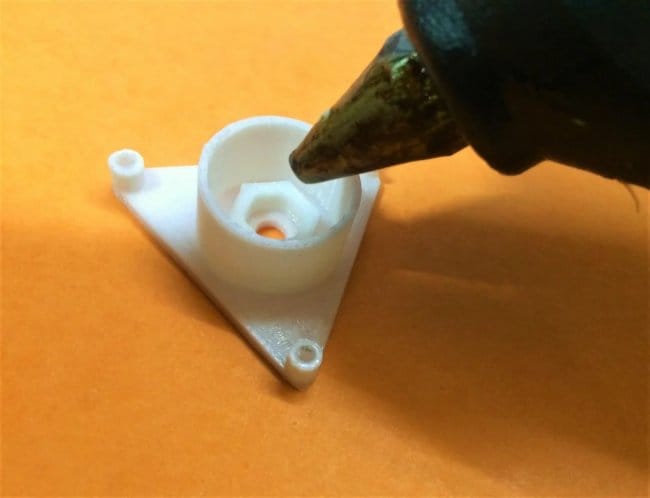

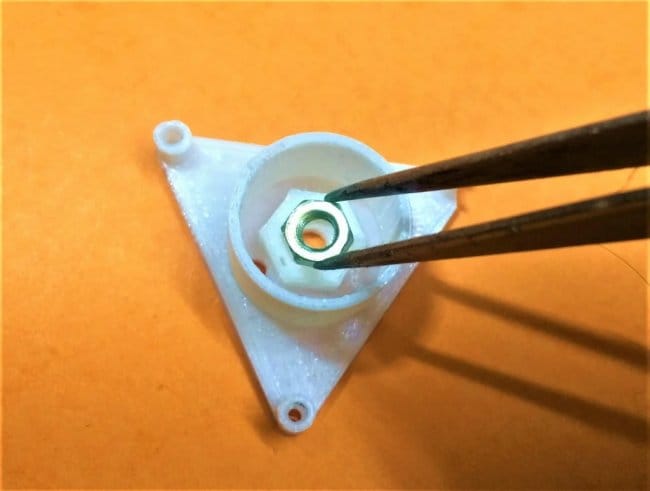

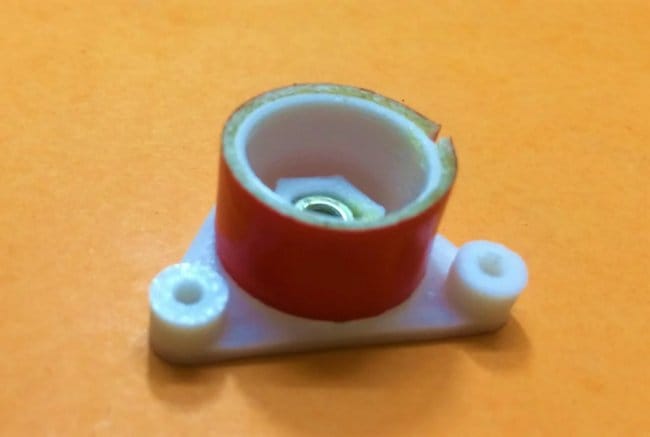

Шаг второй: 3D-печать

Есть две основные и несколько боковых частей. Все детали печатаются без опор с тремя периметрами стен.

Мастер также прикрепил файл Step на случай, если пользователь захочет настроить модель под свои нужды.

Примечание. Детали подшипника не являются обязательными, если есть подшипник с внутренним диаметром 4 мм и внешним диаметром 12 мм.

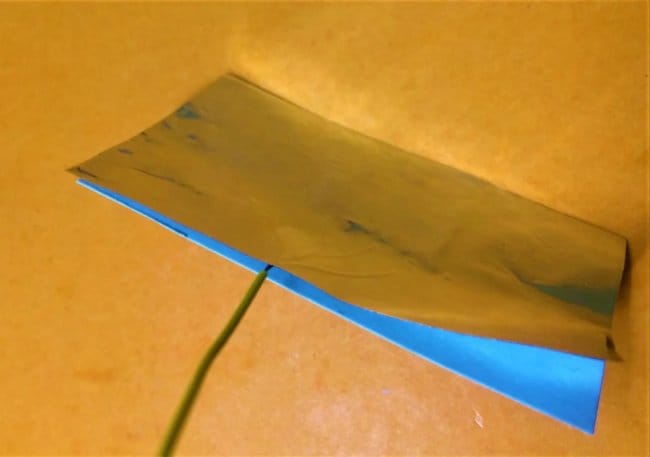

Шаг пятый: диэлектрик

Внутренний и внешний цилиндры будут обращены фольгой друг к другу. Между ними нужен какой то диэлектрик. Расстояние между двумя слоями обратно пропорционально емкости, поэтом нужно, чтобы изоляционный материал был как можно тоньше.

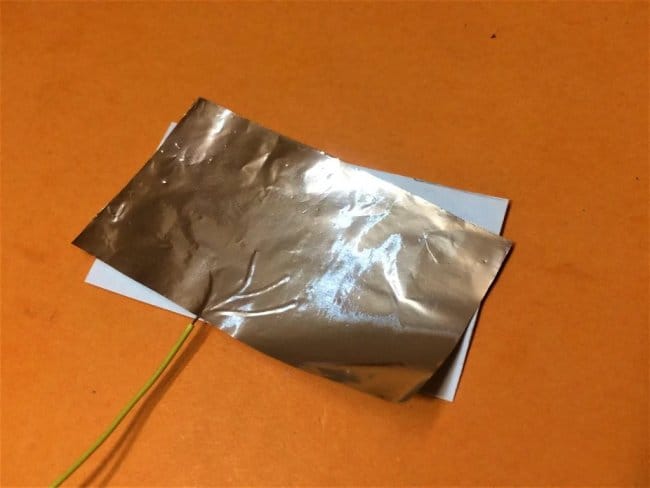

Мастер собирается использовать скотч для изоляции материала. С его помощью также можно приклеить фольгу к бумажным листам.

Сначала нужно приклеить на бумагу небольшой кусочек двустороннего скотча и правильно расположите фольгу на бумаге. Затем фиксируем обычным скотчем.

Источник