- Перегородчатая эмаль: мастер-класс. Техника перегородчатой эмали

- Что такое декоративная эмаль?

- Особенности работы с эмалью

- Как создаётся перегородчатая эмаль

- Уникальные изделия и ширпотреб

- Эффект оконных витражей

- Традиции китайской эмали

- Художественная эмаль из Грузии

- Эмаль в минувшие времена и сегодня

- Перегородчатая эмаль: мастер-класс

- От нанесения рисунка до установки перегородок

- Нанесение эмали и обжиг

- Завершающий этап работы

- Мастер-класс Роспись Перегородчатая эмаль создаём подобие древней технике Краска

- Мастер-класс «Имитация перегородчатой эмали»

Перегородчатая эмаль: мастер-класс. Техника перегородчатой эмали

Знаменитая ипатьевская летопись доносит до нас рассказ о дивных творениях русских мастеров-ювелиров, украшавших свои изделия финифтью – составом из затвердевшего после обжига цветного стекловидного порошка, позволявшего достигать необыкновенного зрительного эффекта. Эта технология пришла на Русь из Византии, где появилась в VI веке. В наши дни старинное слово финифть ушло из обращения, уступив место употребляемому ныне термину – художественная эмаль.

Что такое декоративная эмаль?

Прежде чем начать разговор о том, что представляет собой художественная техника, получившая название «перегородчатая эмаль», остановимся подробнее на описании самого этого состава, используемого ювелирами и мастерами декоративно-прикладного искусства. Как было сказано выше, эмаль – это порошок, полученный в результате измельчения цветных стекловидных пластин.

Смоченный водой и превращённый в сплошную податливую массу, состав наносится в ячейки, сделанные на поверхности изделия. Следующим этапом работы является обжиг. Он производится либо в печи, либо специальной газовой или бензиновой горелкой. Под действием высокой температуры ( от 700 до 900 °С) стекловидная масса твердеет и принимает свой неповторимый вид.

Особенности работы с эмалью

В зависимости от состава измельчённой стекловидной массы, температуры, а также продолжительности обжига, получившаяся в результате эмаль может иметь различную степень прозрачности либо быть совсем непрозрачной – глухой. Это открывает мастеру широкие творческие возможности, так как позволяет добиваться самых разнообразных эффектов.

Спектр техник, применяемых в работах такого рода, весьма богат, и одной из них является перегородчатая эмаль. Украшения, выполненные с её использованием, не имеют широкого распространения и считаются элитарными. Причина заключается в сложности их изготовления и невозможности механизации производственного процесса. Каждая вещь является уникальным авторским произведением. Если учесть также, что в работе часто используются благородные металлы, то становится понятным их высокая цена и низкая доступность.

Как создаётся перегородчатая эмаль

В первую очередь на золотой, серебряной или мельхиоровой (реже медной или стальной) поверхности, являющейся основой композиции, гравируется, а иногда прорезается насквозь контур будущего рисунка. Затем по его краям напаиваются металлические перегородки, толщина которых редко превышает один миллиметр. Эти перегородки, давшие название описываемому виду эмальерной техники, образуют как закрытые, так и открытые ячейки, которые заполняются ещё жидкой и вязкой разноцветной массой.

После того как в процессе обжига эмаль затвердеет, производится шлифовка и полировка изделия. Делается это таким образом, чтобы поверхность перегородок и эмали создала единую плоскость. Техника перегородчатой эмали значительно усложняется тем, что при обжиге слой материала подвергается усадке и становится ниже перегородки. В результате приходится пополнять ячейки и заново обжигать изделие. В зависимости от целого ряда технических факторов и художественного замысла автора, обжиг может повторяться от пяти до ста раз.

Уникальные изделия и ширпотреб

Следует заметить, что невозможность влиять на процессы, протекающие в эмали при воздействии высоких температур, обуславливает оригинальность и неповторимость каждого изделия. Дважды добиться одного и того же эффекта практически невозможно, поэтому каждое произведение, выполненное в этой технике, уникально.

Перегородчатая эмаль не является единственной эмальерной техникой в декоративно-прикладном искусстве. Наряду с ней широко используется и так называемая выемочная. От перегородочной она отличается тем, что стекловидным составом заполняются не ячейки, образованные напаянными перегородками, а специально сделанные углубления, форма которых соответствует линиям рисунка. В современном производстве бижутерии с этой целью обычно применяются штампованные заготовки или сделанные путём литья. В этой же отрасли при изготовлении изделий ширпотреба используется и имитация перегородчатой эмали.

Эффект оконных витражей

Перегородчатая эмаль имеет и ещё одну разновидность. Она носит название витражной или оконной эмали. Это техника характерна тем, что в ней не используется металлическая основа. Своё название она получила из-за того, что выполненные на её основе изделия напоминают по виду витражи окон. Они полностью прозрачны, и свет, проникая сквозь стекловидную массу, создаёт иллюзию цветного витражного стекла, обрамлённого металлом.

Изделия, выполненные в этой технике, необычайно красивы. Металлический каркас, заполненный эмалью, выглядит как тонкое кружево, сделанное из золота, серебра или меди. Он изготавливается путём выпиливания или монтирования и последующей спайки деталей, изготовленных из скрученной особым путём проволоки. Цветная эмаль, заполняющая промежутки между перегородками, создаёт непередаваемую игру света.

Традиции китайской эмали

В истории декоративно-прикладного искусства особое место занимает китайская эмаль. Перегородчатая эмаль, называемая клаузане, не была изобретением самих китайцев, а попала к ним из Франции, но получила своеобразное развитие, обусловленное местными национальными традициями. От своего первоисточника она унаследовала главным образом название, происходящее от исковерканного французского слова Cloison – «перегородка». До появления в Китае этого вида эмальерной техники там использовался её выемочный вариант.

В Дворцовом музее Пекина в большом разнообразии экспонируются произведения декоративно-прикладного искусства, среди которых особо выделяется китайская эмаль. Перегородчатая эмаль представлена, главным образом изделиями XV века периода Сюаньде и Цзинтай. Это неслучайно, так как период династии Мин, к которой принадлежали упомянутые правители, считается временем наибольшего расцвета этой области искусства. На основе собственных технологий, а также заимствованных в Европе, китайские мастера с необыкновенной фантазией украшали настольные и напольные вазы, чашки, конфетницы, а также разнообразные лампы.

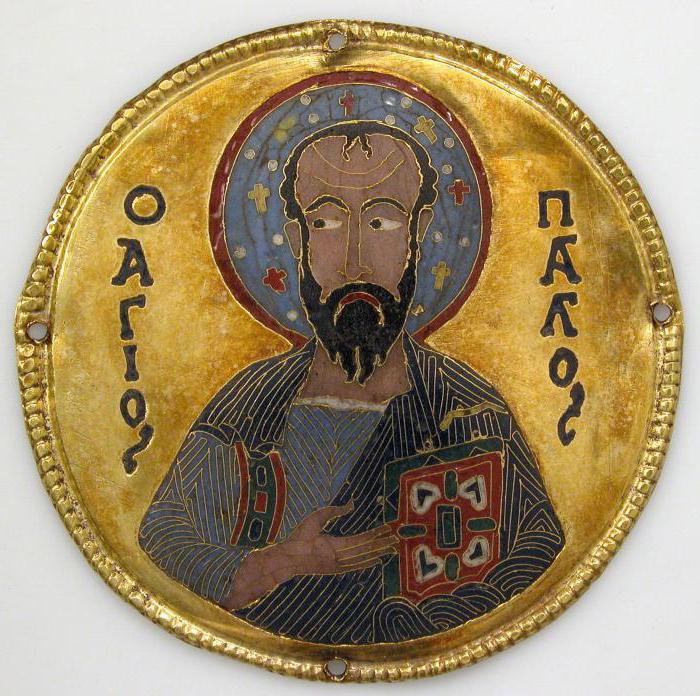

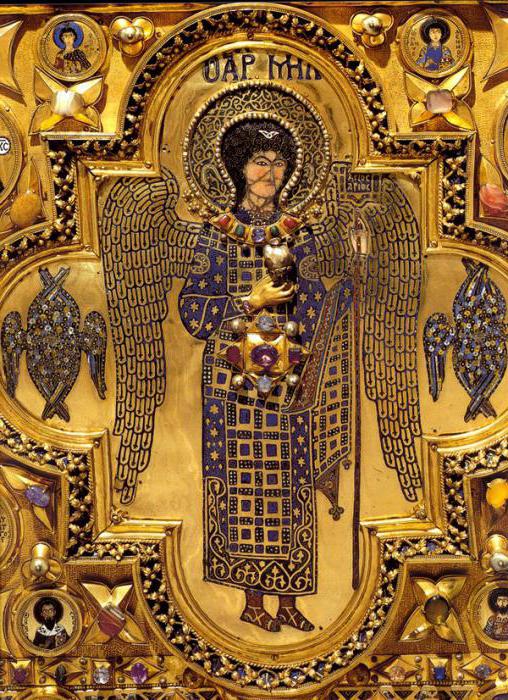

Художественная эмаль из Грузии

Особым почётом у коллекционеров и просто любителей искусства пользуется также грузинская перегородчатая эмаль. Её наиболее ранние известные образцы относятся к IX веку, причём изготовлены они были по той же технологии, что используется в наши дни. Искусство Грузии, которое отличает своеобразный колорит и неиссякаемая энергия, воплотило в себе многие европейские и восточные традиции. Именно поэтому в него столь органично вписалась перегородчатая эмаль, технология которой пришла в эти края из Западной Европы. Здесь она не только была освоена, но и получила дальнейшее развитие, благодаря которому появились многие шедевры национальной грузинской школы.

Эмаль в минувшие времена и сегодня

Известно, что мастера перегородчатой эмали прошедших веков использовали для получения нужного им состава иные компоненты, чем их современные последователи. В одном из старинных рецептов сказано, что для приготовления эмали требуется одна часть чистого кварцевого песка, одна часть борной кислоты и две части свинцового сурика. Для придания составу нужного цвета использовались различные пигменты в виде окисей кадмия, кобальта или меди.

В XX веке техника эмали вышла за рамки своего традиционного использования и, кроме декоративно-прикладного искусства, стала применяться везде, где требуется создать долговечную и химически стойкую поверхность. Появились технические эмали. Соответственно, изменилась и технология их приготовления.

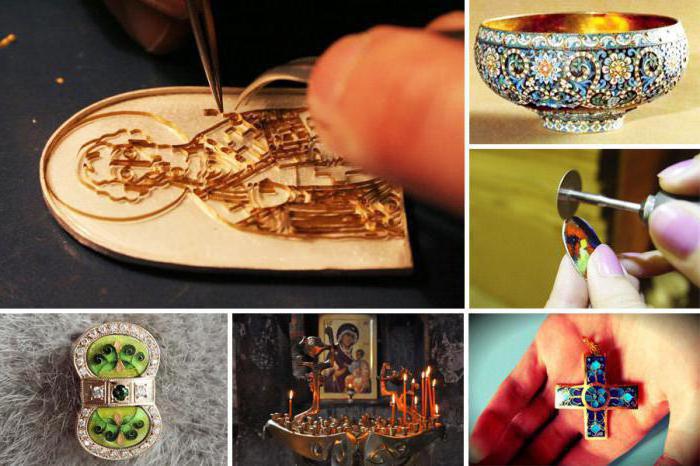

Перегородчатая эмаль: мастер-класс

В завершение статьи мы приводим подробный рассказ о том, как самому изготовить панно, выполненное в технике перегородочной эмали. Этот своеобразный мастер-класс позволит каждому желающему попробовать свои силы в создании произведения декоративно-прикладного искусства.

Прежде всего нужно взять подходящую по размеру и толщине медную пластину и отжечь её до появления красного цвета, а затем охладить в воде. Это придаст материалу мягкость и предохранит от деформации при дальнейшем обжиге самой эмали. После этого пластина вытирается и тщательно зачищается наждачной бумагой. Не следует добиваться идеально гладкой поверхности, так как легкая шероховатость будет способствовать лучшему соединению металла с эмалью.

От нанесения рисунка до установки перегородок

Следующий шаг – нанесение на пластину рисунка. Это может быть как собственная композиция, так и перенесённая из книги с помощью кальки и копировальной бумаги. Чтобы изображение было более чётким, пластину можно предварительно покрыть белой гуашью. Когда рисунок обозначен, его следует процарапать с помощью стальной чертилки, применяемой в слесарных работах. После этого пластина тщательно промывается и ещё раз прокаливается на огне.

Для изготовления перегородок рекомендуется использовать медную проволоку диаметром примерно 0,8 миллиметра. Её предварительно пропускают через вальцы или просто расплющивают молотком. Получившаяся полоса приклеивается ребром к пластине, в точности повторяя линию рисунка. Для этой работы обычно используют спиртовой клей БФ-6.

Нанесение эмали и обжиг

Для изготовления панно следует применять эмаль в виде порошковой массы. В продаже бывают её разновидности с добавлением золотых или серебряных частичек, что придаёт изделию более дорогой и изысканный вид. Порошок разводят водой и образовавшейся массой заполняют промежутки между перегородками. Для этой цели удобно использовать шпатель и кисть. Важно, чтобы слой эмали был равномерно уложен ровно по высоте перегородок.

На следующем этапе потребуется сушильная печь. В ней изделие просушивается при температуре 60 °С до тех пор, пока из эмалевой смеси полностью не испарится вода. По завершении этого процесса пластину на подставке из жаропрочной стали помещают в муфельную печь и производят обжиг. Если есть возможность регулировать температуру в печи, то желательно довести её до 850 °С, если нет, то нагрев следует продолжать до тех пор, пока поверхность изделия не станет глянцевой.

Завершающий этап работы

Убедившись, что обжиг завершён, пластину достают из печи при помощи длинных щипцов и, положив на металлическую поверхность, прижимают сверху плоским и ровным грузом, вес которого должен быть не менее десяти килограмм. В таком виде изделие остывает. Затем груз убирают и надфилем производят зачистку неровностей и удаление окалины.

Перегородчатая эмаль – техника непростая, и с первого раза художественные качества изделия могут оказаться неудовлетворительными. В этом случае можно добавить в ячейки необходимое количество эмали и повторить обжиг, но делать это можно не более четырёх раз, так как при большем количестве этот вид эмали обесцвечивается.

Источник

Мастер-класс Роспись Перегородчатая эмаль создаём подобие древней технике Краска

Перегородчатая эмаль имеет многовековую историю. Она была известна еще египтянам, ассирийцам и финикийцам,

а особого расцвета достигла в Византии. Из Византии эмаль перешла на Русь и в древнюю Иверию (Грузию). К сожалению, искусство эмали было утеряно на Руси в связи с монголо-татарским нашествием, но расцвело в грузинском средневековом зодчестве.

Одновременно искусство перегородчатой эмали нашло широкое распространение в Китае.Китайские металлические вазы с эмалью наверняка видел каждый.

Суть этой техники состоит в напаивании металлических перегородок по контуру изображения на металлическую пластину и дальнейшей росписи его эмалевыми красками.

Конечно, произвести нечто подобное без специального обучения и профессиональных инструментов не получится, но приобщится к искусству эмали доступными для всех средствами мы попробуем.

Нам потребуется металлическая позолоченная веревочка, акриловый лак, деревянная заготовка, краски для витражной росписи и акриловые контуры.

Нанесём на тарелку слой лака и, когда он станет липким, выложим на тарелке верёвочку.

Сформируем узор прежде, чем высохнет лак.

Теперь раскрасим витражными красками, заливая их между перегородками верёвочки.

Добавим контурами небольшие цветовые фрагменты.

Мы так же можем выложить и конкретное изображение, проработав его прежде на поверхности заготовки.

Источник

Мастер-класс «Имитация перегородчатой эмали»

В этом мастер-классе я расскажу подробно, как и чем я пользуюсь при создании «имитации перегородчатой эмали» и «имитации металла». Объемные элементы можно брать разные (филиграни, чипборды, литое кружево, отливки из молдов), но принцип работы с ними будет один.

1. Для начала подберем декупажную карту подходящего цвета и рисунок для крышки шкатулки. У меня будет имитация бронзы и эмаль в зеленых и коричневых тонах. Можно взять карту с готовым бордюром, а я отрежу полоску от фоновой карты.

2. Делаем разметку на бортиках с помощью бумажной ленты. У меня будет 3 участка с декупажной картой и между ними 3 участка с имитацией металла. Вариант, когда участки с картой больше по размеру, чем «металлические» вставки, выглядит лучше.

3. Грунтуем бортики шкатулки акриловым грунтом или белой краской. После просушки шлифуем их мелкой наждачной бумагой до гладкости. Отрезаем три фрагмента равной длины и наклеиваем их, выравнивая по низу бортика, на клей или лак. По высоте я отрезала карту на 2 мм больше, чем высота бортика шкатулки. После высыхания лишнюю бумагу нужно удалить наждачной бумагой. На этом этапе покрываем бортики глянцевым лаком в несколько слоев. Это защитит их при дальнейшей работе.

4. Участки между мотивами и нижним выступающим кантом окрашиваем коричневой краской. Это можно сделать в несколько этапов, нанося краску тонкими слоями кистью со скошенным кончиком. Если краска попала на мотив, можно удалить ее мокрой тряпочкой или ватным диском. Краска легко удалится с лакированной поверхности.

5. Дно шкатулки и внутренняя часть крышки имеют следы токарной обработки. С ними мы бороться не будем, закроем их фактурой. Шпаклевку по дереву наносим на чистое дерево, можно даже не шкурить. Шпаклевка хорошо сцепится с деревом. Наносить шпаклевку удобно кистью с короткой щетиной поставив ее вертикально. Если шпаклевка густая, можно разбавить ее водой до состояния густой сметаны. На крышку наносим шпаклевку только в центральной части, не затрагивая бортик, который будет входить в шкатулку.

6. После высыхания шпаклевки ошкуриваем ее наждачной бумагой средней зернистости, чтобы убрать острые пики, оставшиеся от кисти. На дно приклеиваем пластиковые стразы, это будут ножки. Клей можно взять любой, подходящий для этих поверхностей.

7. Стразы грунтуем акриловым грунтом. Шпаклевку тоже можно загрунтовать, это уменьшит расход краски. Если шкатулка будет интенсивно эксплуатироваться и подвергаться механическому воздействию, то грунт можно взять специальный для пластика.

8. После просушки окрашиваем дно и внутреннюю часть крышки коричневой краской. Бортик крышки, который входит в шкатулку, окрашиваем без предварительной грунтовки. В этом месте лишние слои не нужны.

9. Все филиграни обезжириваем спиртом или ацетоном и грунтуем грунтовкой по металлу, но можно и обычным акриловым. Чтобы закрыть стык между мотивом и окрашенным участком, я использую пластиковую тесьму. Ее тоже обезжириваю и грунтую.

10. Приступаем к декору верхней части крышки. Я буду использовать метод вживления лазерной распечатки. Крышку грунтуем, ошкуриваем и лакируем до гладкости. Последний слой лака после высыхания ошкуриваем очень мелкой наждачной бумагой. Нужно убрать глянец с последнего слоя. Промазываем лицевую сторону распечатки лаком, покрываем крышку лаком и наносим на распечатку второй слой лака. Все поверхности должны быть хорошо промазаны лаком, но без излишков. Накладываем распечатку лицевой стороной на крышку, сверху кладем файл и приглаживаем бумагу шпателем, выгоняя излишки лака и воздуха. Весь выступивший лак аккуратно убираем тряпочкой от центра к краям. Лак не должен попадать на бумагу. Просушиваем крышку не менее 4 часов, лучше оставить на 12 часов. Если нет лазерной распечатки, можно нарисовать узор от руки с помощью линейки и циркуля или перевести через копировальную бумагу. Делать разметку можно как угодно, впоследствии мы будем окрашивать всю поверхность коричневой краской.

11. После просушки бумажный слой смачиваем водой и скатываем всю бумагу пальцами. Можно использовать мягкий кусочек поролона и мелкую наждачную бумагу. На поверхности не должно остаться ворсинок, а изображение должно быть четким. Покрываем всю поверхность лаком, готовя ее для контурной росписи.

12. В центре крышки располагаем филигрань и обводим ее по контуру. Всю поверхность под филигранью покрываем краской, стараясь не выйти за контур.

13. Далее крепим все загрунтованные филиграни на место. Если толщина стенок позволяет, можно крепить гвоздями, если нет, то на клей.

14. На крышке все линии разметки прорисовываем контуром. Лучше брать контурную пасту или рельефную краску, они меньше оседают при высыхании. Если с первого раза не получилось сделать высокие линии, после высыхания можно положить второй слой контура на первый. Контур должен быть высокий и не иметь разрывов. Впоследствии мы зальем ячейки эмалевыми красками. Можно добавить немного жидких жемчужин любого цвета.

15. После полного высыхания контура всю поверхность крышки и филиграни покрываем коричневой краской. Можно это делать щетинистой кистью и спонжем. Старайтесь избегать следов от кисти, это может испортить итоговый результат.

16. Все участки, покрытые коричневой краской, покрываем бронзовой краской, используя метод «сухая кисть». На щетинистую кисть набираем немного бронзовой краски, вытираем ее о лист бумаги, оставляя на кисти очень тонкий слой, и легкими движениями, еле касаясь поверхности, проходим все участки в разном направлении. Кисть оставляет краску только на выпуклой части фактуры, тем самым придавая объем всем деталям. Для усиления блеска можно нанести поверх краски тонким слоем металлизированный воск. Набираем небольшое количество воска на палец и проходим все выступающие элементы.

17. Пластиковую тесьму окрашиваем тем же способом, нарезаем на кусочки и клеим в места стыков мотива и имитации металлических вставок.

18. Перед заливкой эмали, необходимо зафиксировать восковое покрытие и создать невпитывающую подложку. Это можно сделать кистью или спонжем, но самый простой способ — покрыть всю поверхность любым сольвентным лаком из баллона.

19. Последний этап — заливка эмалевой краски. Все эти краски на сольвентной основе. Можно использовать и витражные непрозрачные краски.

Источник