- Изготовление печатных плат

- «Карандашный» метод

- «Карандашная» технология изготовления печатных плат.

- Процесс изготовления печатной платы «карандашным» методом.

- Процесс изготовления печатной платы на дому

- Введение

- Создание схемы

- Печать макета

- Подготовка платы

- Экспонирование

- Проявка

- Травление

- Зачистка

- Отверстия

- Компоненты

- Результат

- Безопасность

- «Партизанская» макетная плата или привет из прошлого

- Содержание / Contents

- ↑ Ты помнишь, как всё начиналось…

- ↑ Без единого гвоздя

- ↑ P.S. Немного воспоминаний, не совсем в тему

- Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

- 🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Изготовление печатных плат

«Карандашный» метод

Изготовление печатных плат методом травления для радиолюбителей не является чем-то новым, но начинающие любители электроники порой сталкиваются с проблемой изготовления качественной печатной платы для своих самодельных радиоустройств.

Стоит заметить, что обычно новички стремятся изготовить какую-либо несложную схему, с небольшим количеством радиоэлементов и низкой плотностью монтажа.

Основной сложностью при изготовлении печатной платы остаётся процесс формирования устойчивого к травлению слоя, который не позволяет раствору хлорного железа вступить в реакцию с будущими медными проводниками.

Сейчас в ходу так называемая лазерно-утюжная технология, которая позволяет изготавливать очень качественные печатные платы. Но для этого метода нужно соответствующее оборудование и материалы. Например, лазерный принтер, специальная бумага и прочие мелочи.

Но можно ли обойтись минимумом инструментов для производства простой с точки зрения размеров и плотности монтажа печатной платы? Да! Читайте далее.

«Карандашная» технология изготовления печатных плат.

Суть данной технологии заключается в использовании корректирующего карандаша. Данный карандаш служит для исправления помарок и корректировки ошибок при письме. Но этот же карандаш можно с лёгкостью использовать и для нанесения рисунка проводников на поверхность фольгированного стеклотекстолита или гетинакса.

Корректирующий карандаш

В широкой продаже есть также «замазка» – аналог корректирующего карандаша, в котором есть специальная кисточка и маленький тюбик с белой корректирующей жидкостью. Карандаш же замечателен тем, что он позволяет наносить рисунок в виде тонкой дорожки, шириной около 2 миллиметров, что в большинстве случаев вполне пригодно для нанесения рисунка печатной платы.

Процесс изготовления печатной платы «карандашным» методом.

Покажу наглядно весь процесс нанесения устойчивого к травлению слоя на заготовку при изготовлении печатной платы для усилителя на микросхеме TDA2822.

Для начала понадобиться рисунок (разводка) соединительных дорожек, который необходимо перенести на поверхность фольгированного текстолита, стеклотекстолита либо гетинакса. Рисунок можно нарисовать самому, а можно взять готовый из описания устройства, которое планируется собрать. Далее можно поступить таким образом. Если есть принтер – подойдёт любой – распечатываем рисунок на листе бумаги. Затем вырезаем шаблон.

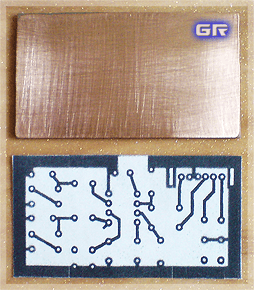

Заготовка печатной платы и шаблон рисунка соединительных дорожек

Далее приклеиваем бумажный шаблон с рисунком на заготовку из фольгированного текстолита со стороны медной фольги. Перебарщивать с клеем не нужно, необходимо лишь 4-6 капель, чтобы зафиксировать шаблон рисунка на заготовке. Клей можно применять в принципе любой – от обычного ПВА до «Момента». Всё равно, заготовку потом придётся шлифовать.

Далее необходимо просверлить отверстия под установку радиодеталей. Для этого понадобится миниатюрный сверлильный станок и свёрла диаметром 0,8 – 0,9 мм. Перед началом сверления отверстий рекомендуется сделать шилом небольшие углубления в местах сверления. Если этого не сделать, то сверло будет уводить. Стоит отметить, что широко распространённые в продаже свёрла плохо сверлят медную фольгу. Поэтому проделывая небольшие углубления в медной фольге, мы уменьшаем нагрузку на свёрла и облегчаем процесс сверления.

Печатная плата после сверления отверстий

После того, как отверстия просверлены – аккуратно отделяем шаблон от заготовки. Если бумажный шаблон не повреждён, то его лучше сохранить. Далее он нам ещё может понадобиться. Кроме всего прочего, его можно использовать повторно при изготовлении платы для такого же устройства.

Для шлифовки желательно использовать наждачную бумагу или ленту с мелкой зернистостью. От неё на медной фольге не останется глубоких царапин.

Шлифуем заготовку со стороны медной фольги до тех пор, пока поверхность не будет очищена от грязи, окисла и остатков клея. Также шлифовка необходима, чтобы убрать острые медные края у отверстий, образовавшиеся от сверления фольгированного стеклотекстолита.

Производить сверление отверстий рекомендуется до нанесения рисунка дорожек карандашом и последующего травления. Причина проста. При сверлении отверстий можно легко испортить уже готовые соединительные дорожки и «пятаки». Например, при сверлении или шлифовке очень легко повредить медную окантовку вокруг отверстий.

Вот теперь настало время применения корректирующего карандаша. Наносим рисунок будущих проводников на фольгированную поверхность в соответствии с рисунком. Это довольно легко, так как отверстия служат своего рода координатами. Кстати, здесь может понадобиться наш бумажный шаблон, ведь на нём указана трассировка всех соединений.

Заготовка печатной платы после нанесения рисунка дорожек

Форму дорожек можно подкорректировать с помощью лезвия безопасной бритвы, скальпелем. Далее необходимо подготовить раствор хлорного железа. Для травления понадобиться небольшой пластиковый резервуар, но, ни в коем случае не металлический!

Корректировка дорожек

В резервуар для травления заливаем немного тёплой, чуть горячей воды. Температура увеличивает скорость протекания химических процессов, и медь вытравится быстрее. Добавляем в резервуар хлорного железа. При этом следует засыпать порошок хлорного железа медленно и держаться от резервуара на расстоянии. Растворение хлорного железа в воде сопровождается выделением пара и брызг.

В процессе травления время от времени рекомендуется покачивать резервуар либо помешивать раствор с целью очистить реагирующую медную поверхность от нерастворимого осадка, который появляется в результате химической реакции. Процесс травления может занять несколько часов, всё зависит от температуры раствора, концентрации реагирующих веществ, конвекции жидкости в резервуаре, чистоты поверхности заготовки.

Заготовка после травления

После того, как ненужные участки вытравились, печатную плату нужно промыть под струёй воды и очистить медные дорожки от защитного покрытия. Затем заготовку нужно ещё раз отшлифовать до блеска. Далее нужно облудить медные дорожки – покрыть их тонким слоем припоя. Чтобы процесс лужения проводников был быстрее и качественнее, рекомендуется покрыть их нейтральным паяльным флюсом, таким как ЛТИ-120. Также можно применить паяльный жир.

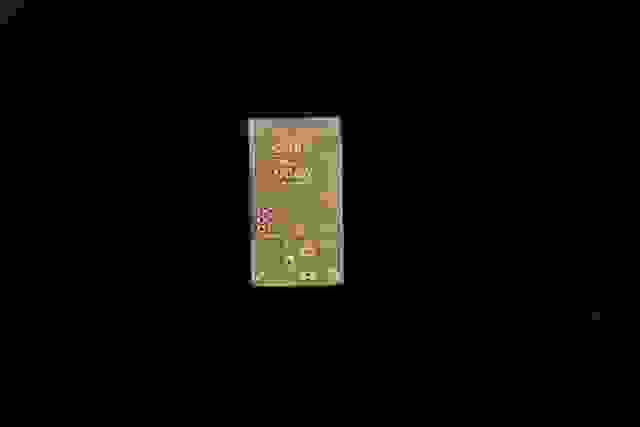

Очищенная печатная плата

Далее с помощью паяльника покрываем дорожки тонким слоем припоя. Если в процессе лужения отверстия под выводы деталей «закрыло» припоем, то берём деревянную зубочистку или остро заточенную спичку. Прогреваем место рядом с отверстием и «прокалываем» зубочисткой отверстие.

Готовая печатная плата

И ещё маленький совет. После того, как монтаж деталей в печатную плату будет произведён, протрите или отмойте места пайки тряпкой (или кусочком ваты), смоченной в растворителе (Уайт-спирите) или изопропиловом спирте, чтобы удалить остатки канифоли в местах пайки. Чтобы процесс пошёл быстрее, сначала очищаем от канифоли те места, где её особенно много обычным пинцетом. А оставшуюся канифоль отмываем растворителем.

Как уже говорилось, данная технология годиться для быстрого изготовления печатных плат с низкой плотностью монтажа радиоэлементов. Но, несмотря на это, с её помощью можно изготавливать огромное количество электронных устройств или небольших совместимых модулей.

Источник

Процесс изготовления печатной платы на дому

Введение

Кому не приходилось изготавливать печатную плату? Дело это не очень сложное, а результат придаёт проекту завершённость. В этом посте я бы хотел рассказать о процессе создания печатной платы на дому. Я опишу фоторезистивный метод создания платы. Он довольно прост в применении и позволяет печатать весьма сложные платы. Более того, я обошёлся струйным принтером.

Пост содержит фотографии, видео и схемы.

Идея фоторезистивного метода очень проста. Медь на печатной плате сверху покрыта специальным веществом. Если на это вещество попадает свет, то оно потом растворяется в проявителе. Если свет не попал, то в проявителе вещество остаётся красителем. Процесс изготовления платы состоит из четырёх частей:

1. Создаём прозрачную маску на которой размечено что с чем соединять

1. Светим на плату с веществом через эту маску

2. Бросаем плату в проявитель: на плате окрашены только места, размеченные на маске

3. Бросаем плату в травитель: он съест всю медь, кроме окрашеной

Создание схемы

Первый шаг создания печатной платы вполне очевиден: надо создать схему того, что будет на плате. Довольно стандартной программой для этого является Eagle CAD. Не смотря на то, что программой довольно сложно овладеть (мне так кажется, что она совершенно отвратительна в использовании), Eagle CAD пользуются очень многие. Пользователей так много, что производители и поставщики деталей иногда создают библиотеки компонентов.

В рамках этого поста мы будем делать довольно простое устройство: плату, разводящую контакты для ATTiny. Так, чтобы можно было воткнуть в плату чип, питание и программатор.

Сначала нарисуем простенькую схему, а потом, нажав «Switch to board» расположим компоненты на макете платы.

Схему и разводку платы можно увидеть тут.

Печать макета

Отмечу, что я печатал две схемы, одну – на сегодня, а другую – на потом.

Документ готов. Печатаем на прозрачной плёнке. Я использовал плёнку от MG Chemicals. Хоть она и предназначена для лазерных принтеров, я использовал свой струйный Lexmark. Минус: чернила легко смазать рукой.

Подготовка платы

Экспонирование

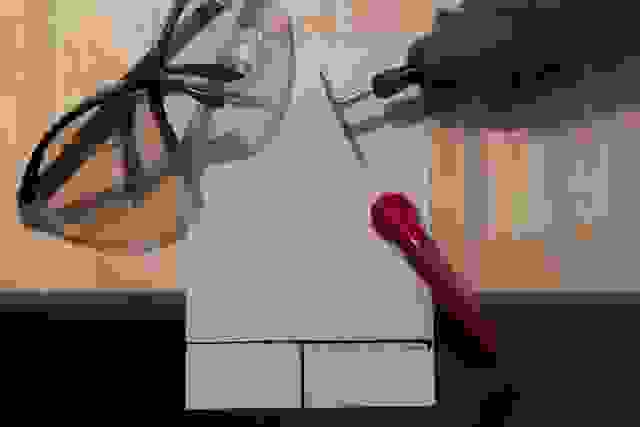

Снимем с платы защитный слой (белая тонка плёночка) и положим её на основу (книжка по электронике даёт +3 к удаче). Плату укроем плёнкой с распечаткой и прижмём это дело стеклом:

Конструкция должна простоять под сильной лампой минут 10:

Проявка

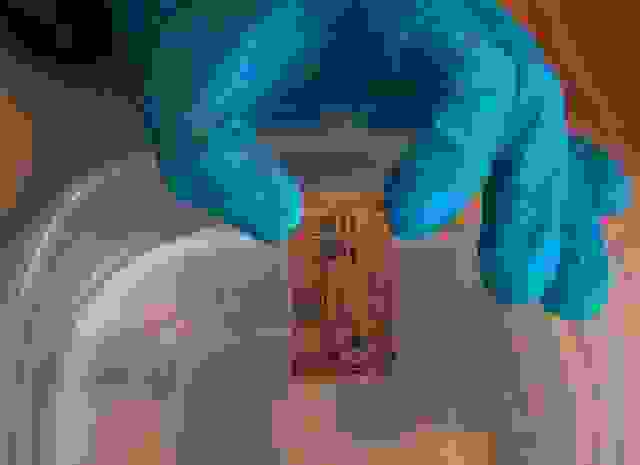

Проявитель готов, десять минут уже прошло. Берём плату и кидаем её в проявитель:

Получится что-то вроде этого:

Травление

Зачистка

В результате остаётся чистенькая плата:

Отверстия

Получается почти уже готовая плата:

Компоненты

Цепляем на плату необходимые компоненты и припаиваем их к медной основе:

Результат

Плата получилась что надо, хоть друзьям показывай:

Впрочем, не всем друзьям объяснишь, что это такое…

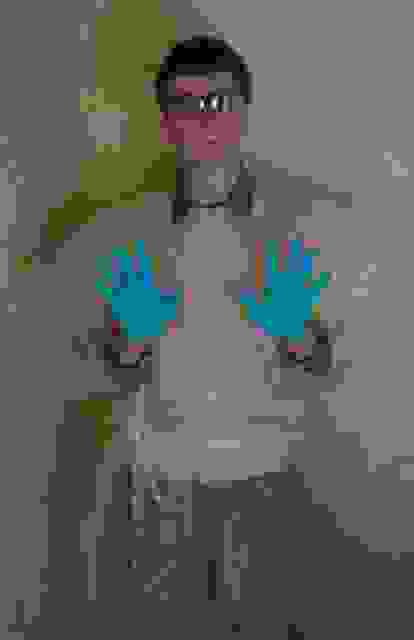

Безопасность

Процесс изготовления плат этим методом предполагает работу со всякой химической дрянью.

Во-перых, не сливайте химическую дрянь в раковину или туалет. В интернете много советов о том, что с этой дрянью делать.

Во-вторых эта химическая дрянь портит одежду, оставляет пятна на руках и делает что-то совсем страшное с глазами. Пожалуйста, используйте средства безопасности! К примеру, я использовал резиновые перчатки, очки и передник из шторы для душа:

Я буду рад ответить на вопросы, услышать предложения как этот процесс можно улучшить, ну и, конечно, дополнить пост любой упущенной информацией.

Источник

«Партизанская» макетная плата или привет из прошлого

Содержание / Contents

↑ Ты помнишь, как всё начиналось…

Надеюсь, что многие из уважаемых датагорцев, помнят свои первые шаги в электронику. Помнят как выглядели их первые приёмники, усилители или там генераторы, до того, как были полностью проверены, настроены, собраны на печатных платах и помещены в корпуса.

В наших краях в 80-е дело обстояло так (в других, думаю, также): схемы попроще представляли из себя «паутину» из проводов и деталей, на которую иногда и дышать страшно.

Для схем посложнее брался отрезок доски. Из жести вырезались контактные площадки и рядами прибивались к той самой доске на гвоздики.

Возможно, где-то в сарае у моих родителей до сих пор хранится такое изделие. Именно на таких макетных платах радиолюбители в наших, да и не только в наших краях, собирали и настраивали свои первые конструкции. Измеряли и подгоняли режимы транзисторов, добивались требуемых параметров или хотя бы просто работы, до того, как изделие попадало (или не попадало) на нормальную плату, затем в корпус и радовало своего создателя.

Действительно — быстро, дёшево и сердито. Про недостатки такого «испытательного стенда» говорить не буду. Все, кто его когда-либо использовал и так знают. Иногда в журналах вроде «Радио» или «МК» встречались советы по изготовлению макетных плат из фольгированного гетинакса или текстолита. Пример из «МК»:

Щаззз! Его и на простые печатные платы не всегда наскрести удавалось. Большинство из них делалось упомянутым в моей позапрошлой статье «непечатным монтажом». Да и не видел смысла городить изделие, которое прослужит «полтора раза» в результате лишившись всех площадок.

Примерно в те времена и была придумана конструкция о которой будет рассказано ниже. Хотя «придумана» — это слишком громко сказано. Скорее сделана на основе похожих публикаций в тех же «Радио», «МК» и «ЮТ», с учётом местных условий.

Вот пример из приложения к «Юному технику» за 1985 г.

Если не ошибаюсь туда он перекочевал из журнала «Радио» 70-х, вместе со всеми недостатками, вроде свободного вращения контактных площадок в отверстиях и из-за этого огромных (даже по меркам 80-х) расстояний между ними. Эта конструкция и была взята за основу. Правда при изготовлении пришлось отказаться от «наворотов» и по возможности избавиться от недостатков «прототипа».

К сожалению в то время, когда такая макетная плата изготовлялась крайний раз (примерно год назад), под рукой не было фотоаппарата. Поэтому придётся ограничиться криво сделанными мной рисунками и пояснениями.

↑ Без единого гвоздя

Естественно, нефольгированного. В противом случае можно было бы сделать намного быстрее. И получилось бы красивее, но в долговечности такого изделия сильно сомневаюсь. Фольга имеет дурную привычку отслаиваться от основы при нагревании.

Размеры определяются «требованиями заказчика» и имеющимися в наличии кусками материала. Когда-то у меня был «монстр» примерно 20×40 см. Жаль потерял. Это сейчас маленькие делал. На большие масштабы пока не замахиваюсь. Спаять блок на паре-тройке транзисторов можно. Или даже что-нибудь звуковое на микросхеме, благо у них сейчас выводов не так много, да и обвески тоже.

2. Шилом, ножом, или ещё каким подходящим инструментом на поверхности материала «процарапывается» разметка под будущие контактные площадки. Указанные на рисунке размеры срисовал со своего изделия. Если кому нужно — могут сделать другие.

3. По разметке, на месте будущих контактных площадок сверлятся отверстия диаметром 2 — 3 мм (для площадок шириной 5 мм, как в моём случае).

4. А потом отверстиям на плате придаётся вот такая форма.

Для этой цели мне пришлось изготовить инструмент из обломка ножовочного полотна по металлу. Обломок был обточен на наждаке примерно так.

Вместо такого самопального «лобзика» вполне можно воспользоваться треугольным надфилем. Форма отверстий будет малость не такая, но свою задачу (препятствовать вращению лепестков) они выполнят так же. Только не было надфилей под рукой в то время. Да и сверло нашлось только на 1,5 мм. Поэтому получились абсолютно ровные сквозные пазы.

6 А потом из подходящей жести вырезаются полосы шириной 5 мм. В моём случае это была знаменитая жесть от банок из под сгущёнки.

7. Полосы режутся на куски длиной примерно 24 мм (для площадок 8×5 мм.). Заготовки сгибаются примерно так:

Полученные изделия вставляются в вышеописанные отверстия:

В результате получается что-то вот такое.

Теперь можно спокойно паять свою конструкцию (если она не превышает размеры платы или не собирается на сверхминиатюрных компонентах). Замерять и гонять режимы, вносить в схему изменения. А когда заработает как надо — разрабатывать печатку, корпус и т. д.

Из-за торчащих с обратной стороны платы жестянок работать нужно, естесственно на диэлектрической поверхности. Ну и не допускать попадания под плату металла. В этом смысле доска с жестянками выгодно отличается, если гвозди не слишком длинные: smile:

Для большей гарантии можно прикрепить к плате снизу кусок текстолита (гетинакса) такого же размера. Или ножки приспособить как на картинке из «ЮТ», если плата достаточно большая.

Согласен, что всё можно сделать слегка проще. Например «конструкцию» контактных площадок. (Сам когда-то делал вариант где жестяная заготовка просто сгибалась пополам.)

Да и саму плату можно делать хоть из картона, если что-то новое делается не так уж часто и нет риска перегреть его во время работы. В нём и пазы под площадки режутся куда легче. (Когда-то и его использовал, правда для несколько других целей.)

А можно и вообще не делать. Но, возможно пригодится кому-нибудь. Мало ли.

И в завершении — фото платы «в деле». То есть во время проверки блока для очередного изделия.

Дело было вдали от цивилизации, нормальных приборов инструментов и радиодеталей. Так что сильно не удивляйтесь «музейным экспонатам» из которых всё собрано. Делалось всё только для подбора катушки, так что тип остальных элементов роли не играл. К тому же, поблизости у знакомых водился осциллограф, позволяющий контролировать сигнал на радиочастотах, который для меня до сих пор остаётся в планах и мечтах.

Стоящий на заднем плане приёмник в данном случае выполняет роль частотомера.

На данный момент сделано две такие платы. Надеюсь, что пригодятся для подготовки следующих статей.

↑ P.S. Немного воспоминаний, не совсем в тему

В далёкие школьные и студенческие времена, «идея» заложенная в описанную в статье макетную плату сильно пригодилась в условиях недостатка фольгированных материалов.

Изрядно подустав крутить проволочки, стал собирать не очень сложные схемы, припаивая детали на устаноленных в нужных местах платы жестяных площадках и дорожках, в общем делал нечто среднее между печатным и навесным монтажом. Конечно способ не без недостатков, но обслуживание изделия, замену неисправных деталей, и внесение изменений в схему делать быстрей и удобней чем на стандартной «печатке».

До сих пор сохранилось несколько артефактов изготовленных этим экзотическим способом:

Одна из первых собственноручно спаянных удачных схем. Долгое время удивлял знакомых чувствительностью, позволяющей записывать тиканье часов из соседней комнаты:)

До наших дней сохранился только чудом.

Как видите пара плат сделана из картона. Давно уже, лет двадцать назад. Видать торопился тогда. Подумываю заменить их на печатные да и схему изрядно перелопатить, только всё руки не доходят. Тем более в уличных концертах этому изделию уже вряд-ли предстоит участвовать.

Когда-то в докомпьютерные времена служила ритм-боксом и обеспечивала моё гитарное брыньканье ударным сопровождением бумканьем и дыцканьем :russian:

Несмотря на опять же картонные платы, криво сделанную, не вполне законченную схему и общую неактуальность, работает до сих пор.

Ну, для изготовления рабочих плат я этот способ уж точно никому рекомендовать не буду. Так, для смеха вспомнил. Хотя, думаю, вполне можно использовать для быстрой сборки и настройки чего-нибудь не очень сложного, когда нет времени или настроения делать макетку описанную в статье.

Одна такая плата, сделанная под одну из первых гитарных примочек, впоследствии разобранную, в разное время «носила на себе» предусилитель, генератор, и ещё несколько похожих по смыслу и топологии платы схем. Некоторые из этих блоков после доведения до ума работают на других платах, сделанных уже специально под них.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник