- Конструкция газогенераторных печей

- Особенности устройства

- Преимущества

- Печь-калорифер «Чудо»

- Устройство

- Принцип работы

- Область применения

- Достоинства

- Газогенераторный котел Благодарова

- Меры предосторожности

- Как сделать своими руками

- Каркас

- Подготовка рабочих элементов

- Отверстия

- Пластины для газового лабиринта

- Монтаж колосников

- Окончательная сборка

- Кладка калориферной печи

Конструкция газогенераторных печей

Газогенераторная печь – отдельное направление в отрасли оборудования для отопления. Принцип ее работы заключается в следующем: твердое топливо сгорает при малом количестве кислорода, под воздействием низких температурных значений происходит выработка пиролизного газа. Это вещество в основном состоит из метана и окиси углерода, имеет большой коэффициент теплоотдачи, что способствует многократному увеличению эффективности работы подобного оборудования. Топливо в такой конструкции сгорает практически полностью. Тепло через теплообменники передается жидкости в системе.

Газогенераторные печи различных типов предлагают многие производители отопительного оборудования. Также их можно сделать своими руками.

Особенности устройства

Подобные отопительные устройства имеют две камеры сгорания. В первой происходит разложение твердотопливного горючего материала. Во второй – сжигание полученного пиролизного газа (она может располагаться по отношению к отсеку газификации снизу, сверху или сбоку).

Классическая газогенераторная печь состоит из следующих элементов:

- корпус (в него устанавливают все элементы конструкции);

- бункер заполнения (туда помещают твердое топливо – дрова или отходы древесной промышленности);

- камера дожигания (в ней происходит сгорание пиролизного газа);

- решетка колосниковая (она служит для удержания твердотопливного материала);

- дверки (с их помощью загружают в оборудование дрова и удаляют остатки продуктов горения);

- воздушные заслонки (благодаря им можно управлять подачей кислорода в рабочую зону прибора).

В зависимости от типа печи, ее особенностей газогенератор либо нагревает рубашку теплоносителя, либо отдает тепловую энергию окружающей среде, либо совмещает обе эти функции.

Преимущества

Газогенераторные приборы отопления имеют массу достоинств, что обусловило их широкое применение для обогрева дачных домов, коттеджей, хозяйственных построек. Их КПД многократно превышает эффективность работы традиционного отопительного оборудования. У печей подобного типа можно регулировать температуру теплоносителя, управлять их работой. В этом случае просто увеличивают или уменьшают подачу кислорода в топку.

Отапливать такие устройства можно не только дровами и отходами обработки древесины, но и каменным углем, торфом и, что самое удивительное, линолеумом.

Самым распространенным типом дровяного газогенератора является пиролизная печь. Газ из нее не отбирается, а полностью сжигается, в результате чего образуется тепловая энергия.

Печь-калорифер «Чудо»

Подобный отопительный прибор в течение длительного времени качественно отапливает помещения любого назначения, при этом топливного материала тратится мало.

Устройство

Данный прибор представляет собой цельносварную стальную конструкцию. Перевалочный лист делит камеру сгорания на два отсека. В верхнем находятся форсунки и инжектор. В нижнем – тлеющее топливо.

Калорифер покрывают специальным кожухом из стали: он снижает температуру нагрева стенок прибора и дает возможность теплу выходить равномерно. Благодаря этому элементу обжечься о печь невозможно.

Принцип работы

Процесс газогенерации – это тление топлива при минимальном доступе кислорода. Повторное дожигание газа происходит при помощи специальных форсунок.

Отапливаться подобный прибор может дровами, мусором, сухим навозом, торфом. Одна закладка топливного материала обеспечивает конструкцию непрерывной работой на 6-8 часов.

Область применения

Печь-калорифер «Чудо» может использоваться для обогрева дач, больших коттеджей, производственных зданий, хозяйственных построек, гаражей, теплиц.

Достоинства

Подобный прибор отопления начинает обогрев сразу после растопки. В дом придет тепло примерно через 20-30 минут. Помимо этого к его достоинствам относят независимость от газа, нефти, электричества, равномерность обогрева всего помещения, работу с любыми видами топлива (исключение — уголь), высокий КПД.

Печь «Чудо» — прибор экономичный и простой в эксплуатации, не требующий специального обслуживания и ухода. Процесс горения у нее можно контролировать. Установка такого оборудования обойдется недорого. На ней можно готовить пищу и подогревать воду.

Газогенераторный котел Благодарова

В процессе работы котла Благодарова все вещества, которые вырабатываются в результате горения, сжигаются.

Конструкция подобного оборудования состоит из 3-х частей. Это камеры сгорания и газификации и бункер для сжигания элементов горения топлива. Топливный материал горит в 1-ой из 2-х камер, в 3-ей – становится газом.

Несомненным достоинством этого отопительного оборудования является длительное горение топлива (прибор превосходит по этому показателю другие котлы отопления) и хорошая теплоотдача. Оно независимо от электричества, всегда выдает мощность, которая требуется.

В процессе сгорания дров и отходов переработки древесины колосниковая решетка, перекрывающая низ камеры для топлива, способствует образованию высокого уровня тепла в условиях естественной тяги.

У котла Благодарова можно расширить объем топливного бункера, при этом КПД устройства не пострадает. Установленные в камере сгорания рельсы – хороший теплонакопитель.

В качестве топлива могут использоваться уголь, опилки, торф. В зимний период топливную камеру можно регулярно пополнять, чтобы в отапливаемом помещении поддерживался оптимальный температурный режим.

Меры предосторожности

Обычную печь переделать в газогенераторную нельзя. Подобные манипуляции приведут лишь к задымлению строения. Чтобы в полном объеме пользоваться газогенераторным прибором, необходимо учитывать его недостатки.

На выходе у подобного оборудования образуется холодный газ. При ненадлежащим образом утепленном дымоходе происходит образование конденсата. Влага будет стекать обратно в прибор. Поэтому специалисты рекомендуют применять утепленные сэндвич-конструкции. Они состоят из 2-х, вложенных друг в друга труб, между которыми располагается утеплитель.

Чтобы газогенератор работал максимально эффективно, необходимо установить экономайзер (дополнительное оборудование).

Как сделать своими руками

Самодельная газогенераторная печь обычно изготавливается из доступных по цене материалов.

- толстый лист металла или железная труба (можно использовать бочку);

- уголки из стали (5×5);

- петли, дверные задвижки;

- труба для дымохода;

- прутья арматуры.

Число материалов и различных дополнительных элементов зависит от размера помещения и задач, возлагаемых на отопительное оборудование.

Печь имеет два отсека. Камерой дожигания станет специальный лабиринт, расположенный в верху прибора. Его изготавливают из пластин металла, располагая их параллельно по отношению друг к другу.

Каркас

Его делают прямоугольной формы, при этом свариваются между собой несколько металлических листов. Можно использовать готовую бочку или кусок толстостенной трубы.

Подготовка рабочих элементов

Сначала необходимо разметить, а затем вырезать детали будущей печи: бока, верх, панель для колосника, пластины для газового лабиринта (3 шт.). Края подобных элементов нужно зачистить шлифмашинкой.

Отверстия

Отверстие круглой формы вырезают в верхнем элементе печи, туда будет подсоединяться дымоход. В передней стенке корпуса делают люки в виде прямоугольников (для дров и поддувала).

Металлические куски, выполняющие функцию дверок, шлифуют и крепят к ним петли. Края таких конструкций нужно обварить, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Пластины для газового лабиринта

В 10 см от верха фасада, перпендикулярно ему, устанавливают пластину. Она должна быть на 7 см короче длины всего прибора отопления. Сзади к ней прикрепляют еще две пластины такого же размера. Отступ от верха – 15 см. Эта конструкция станет после полной сборки печи газовым лабиринтом, замедляющим движение газа.

Монтаж колосников

К бокам корпуса необходимо приварить на одинаковой высоте уголки (2 шт.). На них будет установлена колосниковая решетка. Ее изготавливают из прутьев арматуры или из металлического листа с большим количеством щелей.

Окончательная сборка

Все детали соединяют уголком при помощи сварки. Края зачищают шлифмашинкой и красят огнеупорным составом.

Подобная самодельная печь может обогревать небольшие по объему хозяйственные помещения. После сборки необходимо провести ее испытания. Если все сделано правильно, то прибор начнет достаточно быстро обогревать помещение (в течение 30 минут).

Источник

Кладка калориферной печи

Калориферная печь (вид спереди)

Калориферная печь (вид сзади)

Калориферная печь предназначена под древесное топливо. Она имеет обычные газоходы, кроме выходящих из печи, хорошо нагревается. Эту печь можно сложить для обогрева сразу четырех комнат. Ей вовсе не обязательно стоять посередине дома. Печь устанавливают в середине любого пересечения — левее или правее от двери. Печь может быть сдвинута к передней стене, но в этом случае она должна быть расположена ближе к входной двери, то есть так, чтобы в дверном проеме согревать холодный воздух, входящий в помещение с улицы.

Калориферную печь кладут так. Во 2-4-м рядах в задней стенке печи выкладывают сушильную камеру (шкаф) 1, в которой устанавливают дверку 2. Если в камере будет сушиться что-то влажное, то дверка должна быть с отверстиями для выхода пара, которые после кладки печи легко сделать с помощью дрели. В 3-м и 4-м рядах продолжают закладку дверки сушильной камеры, начинают выкладывать два больших газохода 3, устанавливают поддувальную дверку, выкладывают поддувальную камеру 4 и окна чистки 5. Так как проволоки, идущие от дверок, могут мешать друг другу (см. 3-й ряд), то их удобнее пустить от поддувальной дверки по верху 2-го ряда, загнув на верх 3-го ряда.

Порядовки (ряды 1-2)

Также нужно поступить и с проволоками вверху этих дверок. В 5-м ряду выполняют перекрытие всех дверок и сушильного шкафа по железным пластинам 6, перекрывают выходы из больших каналов кирпичами 7, вследствие чего в углах передней стенки образуются единственные в печи два одинаковых по размеру вертикальных канала 8, идущих снизу вверх. В 6-м ряду в кирпичах вытесывают пазы-углубления 9 для колосниковой решетки. Если в конце поддувала трудно вытесать под решетку кирпичный брус и углубление в нем, то можно сделать его из двух четверток. В вытесанные углубления вкладывают колосниковую решетку 10. Сверху 5-го ряда наносят с наклоном слой набивки 11, которую уплотняют (обычно это делают ребром кирпича).

Порядовки (ряды 3-4)

Порядовки (ряды 5-6)

С 7-го по 9-й ряды устанавливают топочную дверку 12. В 7-м ряду кладут на раствор подину 13 печи. В 8-м и 9-м рядах все стенки перевязывают друг с другом. В 10-14-м рядах делают перевязку кладки в половину кирпича и одновременно ведут кладку без перевязки из половинок кирпича перегородок 14 газоходов. Чтобы перегородки из половинок не завалились, их хорошо класть по шаблону, сделанному из куска доски. Шаблон вставляют в газоход, затем к нему прикладывают половинку.

Порядовки (ряды 7-8)

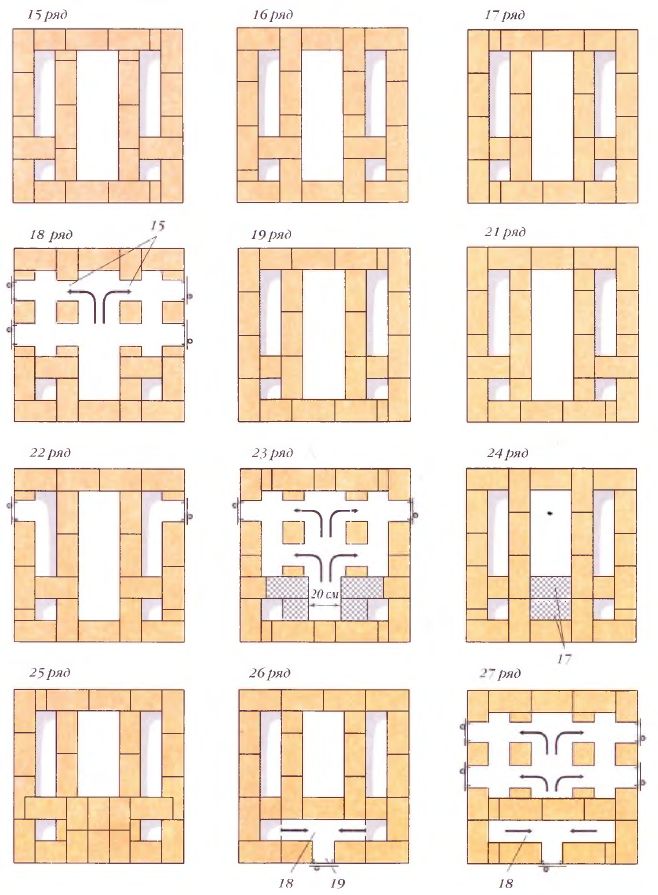

В процессе кладки шаблон поднимают и там, где необходимо, к нему прикладывают половинки, и так до самого верха. В 15-м и 16-м рядах все стенки перевязывают друг с другом. Так как вскоре нужно будет закладывать трубу, то необходимо усилить перевязку всех стенок и делать это как можно чаще. 17-й ряд кладут без перевязки стенок друг с другом. В 18-м ряду делают перевязку всех стенок и выкладывают в один ряд первые окна- хайла 15, через которые горячие газы пойдут к боковым стенкам. Эти окна размещают сзади топки с таким расчетом, чтобы они находились как можно дальше от переходного окна 16; это обеспечивает более целесообразное использование горячих газов, переходящих из газохода в газоход, до момента их попадания в переходное окно. Таким образом, боковые стенки сзади печи будут лучше нагреваться.

Порядовки (ряды 9, 10, 12, 20)

Порядовки (ряды 11, 13, 14)

Если сделать выход газов из печи ниже, то выделяемые топливом при сгорании газы, смолы и другие вещества не будут полностью сгорать, а печь быстро зарастет сажей. Так как окна по высоте расположены в один ряд, то они могут забиваться золой, поэтому напротив них выкладывают окна чистки с дверками в обеих боковых стенках. Для того чтобы очистить окна от золы, ее сталкивают в топку через открытые дверки. 19-м рядом перекрывают все окна- хайла, заложенные в 18-м ряду. 20-й ряд кладут с обычной перевязкой. В 21-м ряду перевязывают перегородки с боковыми стенками. Для удобства при обслуживании печи в 22-м и 23-м рядах выкладывают окна чистки. В 23-м ряду во внутренних стенках выкладывают окна-хайла и делают перевязку кладки. Из огнеупорных или прочных красных кирпичей внутрь топки делают напуски по 3 см. В 24-м ряду осуществляют перевязку внутренних стенок с наружными и делают над топкой перекрытие из двух огнеупорных кирпичей 17. При этом образуется площадка, которая в дальнейшем будет находиться под трубой. В 25-м ряду закрепляют перевязкой площадку и кладку. В 26-м и 27-м рядах выкладывают горизонтальный газоход 18 с окном чистки и дверкой 19. В 27-м ряду выкладывают окна- хайла и окна чистки.

Порядовки (ряды 15-19, 21-27)

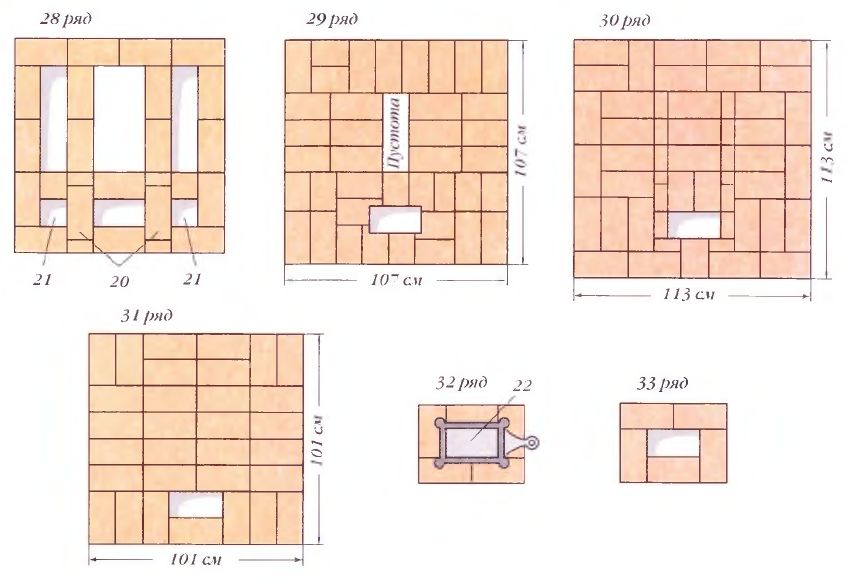

В 28-м ряду перекрывают окно чистки и в двух местах кирпичами 20 горизонтальный газоход. Это перекрытие образует внутренний размер газохода трубы. В углах образуются две воздушные полости 21, но уже не как газоходы, а как камеры, удерживающие в печи хотя и небольшое, но все же дополнительное количество горячего воздуха. Полости можно заложить кирпичом, но это нецелесообразно. В 29-м ряду вокруг печи делают напуски карниза по 3 см. При этом остается незакрытым газоход трубы и небольшая часть середины печи. В 30-м ряду продолжают кладку напусков второго ряда карниза и тщательно перекрывают печь с таким расчетом, чтобы 31-й ряд был из целых кирпичей и перевязка над 30-м рядом была не менее чем в четверть кирпича. 31-м рядом завершают перекрытие печи. На 32-м ряду устанавливают задвижку 22.

Порядовки (ряды 28-33)

Для удобства ее можно было бы установить и в самой печи на 28-м ряду, но тогда площадку под трубой нужно делать намного ниже, а это значит, что верх печи в этом месте до задвижки будет холодным. Задвижка 22 в случае установки ее на 28-м ряду будет такого же размера, что и в случае установки на 32-м ряду, но другого фасона — ее ручка будет находиться сбоку.

Калориферная печь. Разрезы по А-А и Б-Б

Калориферная печь. Разрезы по В-В и Г-Г (разрез по В-В проходит около правой стенки печи)

Печь работает очень просто. Газы из топки сначала поднимаются вверх и нагревают середину передней и задней стенок, затем проходят сквозь двенадцать окон-хайл, выложенных в боковых стенках топки, и опускаются одновременно вниз у боковых стенок (см. разрезы по А-А, Б-Б и В-В). Вдоль стенок у печи нет обычных газоходов, поэтому горячие газы из топки одновременно нагревают в одинаковой степени обе боковые стенки, после чего через окна поднимаются вверх. Дойдя до верха печи, газы идут навстречу друг другу встречаются под трубой и, соединившись, через задвижку выходят наружу (см. разрез по Г-Г). На чердачном помещении трубу лучше продолжить как есть, то есть колено не делать.

Для кладки калориферной печи потребуются (шт.): кирпич красный — 725, кирпич огнеупорный — 6, дверка топочная 25×21 см — 2, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки 14×14 см — 3, дверка чистки 14×7 см — 2, колосниковая решетка 25×30 см — 1, задвижка 12×21 см — 1, железная пластина длиной 45 см — 2.

Источник