- Как сделать печь для бани из трубы своими руками

- Банная печь из металла на 130 литров печь для бани своими руками.

- Как устранить течь на крыше возле трубы.

- Парогенератор для бани своими руками

- Модельный ряд банных печей «Емельяныч»

- Универсальная с баком для воды

- С закрытой каменкой

- Модель BIG

- Три в одном

- Мелкодисперсное дождевание — экономичный и высокоэффективный способ орошения

- Паровая пушка, как средство повышения качества парогенерации

Как сделать печь для бани из трубы своими руками

Банная печь на 130литров, топка из металла 6 мм, бак 3 мм с обечайкой для удобства монтажа вытяжной трубы. Печь резал плазморез.

Банная печь из металла на 130 литров печь для бани своими руками.

Один из множества способов устранения протекания крыши.

Планируя установку в бане печной конструкции, необходимо подготовить фундамент для печки.

Как устранить течь на крыше возле трубы.

Доступную информацию о том, как правильно выбрать печь самостоятельно вы можете найти здесь. Полезные видео от профессионаловпомогут сделать выбор печи доступным и понятным.

На данном сайте вы легко найдете и освоитенеобходимые видеоуроки о выборе печи для саун и бань

Как сделать печь для бани своими руками. Печь для бани своими руками. Простая печь для бани. Фото. Банная печь на 120литров из 5 мм-го металла .

Как безопасно разобрать газовый баллон. Печь из газового баллона. Фото. Баллоны пропана в России как пластиковые бутылки — материал для творчества. .

Печь для бани из трубы 500 мм — популярная печь для бани. Печь для бани своими руками. Фото. Поэтапно делаю печь для бани. Банная печь имеет бак 114 литров. .

Печь камин с водяным отоплением. Печи камины с водяным контуром MBS (Сербия). Фото. Печь работает замечательно, большая топка позволяет загружать большие .

Печи для бани с баком для воды. Печь для бани Емельяныч. Фото. Строительство банной печи ведущим профессионалом партнерства «Правильные печи» — печником .

Источник

Парогенератор для бани своими руками

, основанная в 2008 году в городе Кирове, является одним из ведущих отечественных производителей высококачественного печного оборудования для бань.

Благодаря инновационным технологиям, тщательно подобранным материалам и высокому уровню профессионализма удается создавать уникальную продукцию, отличающуюся функциональностью, долговечностью и стильным внешним видом.

Значительной популярностью в ассортименте компании пользуются печи «Емельяныч», которые сочетают в себе все самое необходимое для традиционной русской бани.

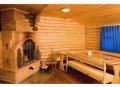

Модельный ряд банных печей «Емельяныч»

В модельном ряду печей «Емельяныч» представлены варианты как с закрытой, так и с открытой каменкой.

Первый вариант обеспечивает нагрев камней до температуры +500°С, при которой начинает вырабатываться мелкодисперсный пар в режиме русской бани. Второй вариант предусматривает прохождение естественной конвекции через каменку, что способствует максимально быстрому прогреванию банного помещения.

Фото 1. Изображение устройства банной печи модели Емельяныч. Указаны все основные части конструкции.

Все модели печей Емельяныч выполнены в стильных черно-серебристых тонах.

Особенности. Благодаря широкому спектру опций, печи «Емельяныч» легко адаптируются под условия и конструкцию любой бани.

Наличие выносного тоннеля, размер которого можно увеличивать, дает возможность устанавливать и использовать прибор в смежных помещениях. Такие печи идеально подходят под кирпичную облицовку.

Универсальная с баком для воды

Универсальная банная печь «Емельяныч» характеризуется простой, однако, очень надежной конструкцией. Данное изделие, выполненное из прочнейшей стали с толщиной 8 миллиметров, имеет длительный срок эксплуатации ― не менее 15-20 лет. Вес печи составляет 125 кг. В каменке может поместиться от 80 до 100 кг камней. В качестве топлива здесь применяются дрова длиной 60 см.

Данная модель предназначена для обогрева парилок до 18 куб. м., имеет следующие габариты: высота ― 960, ширина ― 500 и длина ― 600 мм. Диаметр дымохода 114 мм.

На выбор представлено три варианта дверцы топочной камеры:

- чугунная;

- стальная;

- оснащенная термостойким стеклом.

Справка. Высокая надежность обусловлена отсутствием стыковочных сварных соединений. Производство всех деталей осуществляется в среде аргона и углекислого газа методом полуавтоматической сварки. Для повышения защитных свойств изделие окрашивается специальной термостойкой эмалью, которая кристаллизуется во время первой протопки.

Дополнительно по желанию покупателя печь может быть укомплектована водогрейным баком, теплообменником и шибером для регулировки тяги.

С закрытой каменкой

Дровяная печь Емельяныч с закрытой каменкой является незаменимым элементом для традиционной русской бани благодаря образованию легкого мелкодисперсного пара. Дополнительно комплектуется баком для нагревания воды.

Это изделие, обладающее весом 100 кг, предназначено для обогрева парильных помещений до 20 куб. м. Высота печи ― 1000, ширина ― 510 и длина ― 610 мм. В закрытую каменку можно поместить до 80 кг камней.

Модель BIG

Как и у классического варианта, дверца топочной камеры может быть выполнена из чугуна или стали, а также дополнительно оснащаться прочным термоустойчивым стеклом. Ее стандартные размеры: 250х220 мм.

Важно! Главной особенностью модификации дровяной печи Емельяныч BIG является возможность разделения парильного помещения на два отдельных ― парильное и моечное.

Эта печь весит 125 кг, способна обогревать банные помещения до 18 куб. м. Ее габариты 960х750х500 мм.

Топочная камера имеет удобную конструкцию, способствующую равномерному распределению тепловой нагрузки, а следовательно ― быстрому нагреву камней и всего парильного помещения.

Три в одном

Три в одном ― это уникальная модификация, предназначенная для бань до 24 куб. м. с тремя отделениями ― моечной, парной и предбанником. В комплектацию входит водогрейный бак с объемом от 60 до 90 литров.

Вес данной модели составляет 130 кг, высота ― 800 мм, длина ― 700 мм и ширина ― 650 мм. Для растопки печи применяются дрова до 70 см. Каменка вмещает от 80 до 100 кг камней. Диаметр дымохода составляет 150 мм.

Мелкодисперсное дождевание — экономичный и высокоэффективный способ орошения

В последние годы научные исследования, как у нас в стране, так и за рубежом, направлены на разработку теоретических, технологических и технических основ получения стабильных урожаев, обеспечение практической независимости урожайности сельскохозяйственных культур от погодных условий, рациональное использование ресурсов и охрану окружающей среды 2.

Стремление более рационально, с большей отдачей использовать воду в условиях дефицита водных ресурсов привело к разработке ряда экономичных и высокоэффективных способов орошения, в том числе мелкодисперсное дождевание.

Интенсивные исследования по разработке технологий и технических средств мелкодисперсного дождевания начались в 60…70-х гг. ΧΧ века и в основном этими вопросами занимались производственные питомники как в нашей стране, так и за рубежом, а в начале 80-х годов к ним подключились ряд научно – исследовательских и учебных заведений [7, 8].

Агрофизиологические исследования мелкодисперсного дождевания, проведенные в различных почвенно – климатических условиях выявили данные о большом экономическом эффекте, достигаемом за счет увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и экономии оросительной воды 10.

Скобельцын Ю.А., анализируя результаты проведенных исследований, пришел к выводу, что из 49 опытов только в 7 произошло понижение урожайности. Однако при этом экономия воды при мелкодисперсном дождевании по сравнению с традиционными поливами была в 7,5 … 34,6 раза, а снижение урожайности на 1,2 … 4,53%. В остальных же опытах при экономии воды в 2,7 … 23,2 раза получена прибавка урожая в среднем на 28,5% [17].

Расхождения в оценке влияния мелкодисперсного увлажнения на температуру и относительную влажность воздуха объясняются различиями в условиях проведения исследований, разнообразием применявшейся для увлажнения посевов техники (ДДА – 100МА, ОН – 400 и т.д.), а также разными методиками и средствами измерения этих параметров.

Объем разовой нормы увлажнения при мелкодисперсном дождевании зависит от культуры, развития листовой поверхности, погодных условий региона и в среднем колеблется в пределах 150 … 1600 л/га. Суточная норма мелкодисперсного увлажнения зависит от объема разовой нормы увлажнения и количества поливов за сутки. Среднее за вегетативный период суточная норма увлажнения находится в пределах 2 … 7 м3/га [20].

Промежуток времени между двумя следующими один за другим увлажнениями принимается равным 1 ч, хотя в ряде опытов применяли и другие интервалы (0,5…24 ч).

Большинство исследователей считают, что время испарения капель с поверхности листьев растений и время стабилизации регулируемых параметров фитоклимата являются достаточно надежными показателями для определения межполивного интервала [18, 19].

Специфические особенности мелкодисперсного дождевания требуют принципиально новых технических средств для его реализации. Разработка и внедрение в производство высокоэффективной техники, необходимой для развития мелкодисперсного дождевания является сейчас актуальной задачей. До сих пор для проведения мелкодисперсного дождевания приспосабливали различные сельскохозяйственные машины, дождевальную технику или изготавливали специальные экспериментальные системы.

Системы мелкодисперсного дождевания по степени мобильности подразделяются на передвижные, полустационарные и стационарные.

В зависимости от характера увлажнения системы мелкодисперсного орошения подразделяются на два типа: для преимущественного увлажнения листовой поверхности; для преимущественного увлажнения приземного слоя воздуха.

Все имеющиеся передвижные и полустационарные системы относятся к первому типу, а стационарные системы могут быть обоих типов.

В опытах по мелкодисперсному дождеванию широко используются опрыскиватели типа ОП-450 и ОВТ-1А, в которых распыливание жидкости осуществляется аэрогидродинамическим методом. Машины такого типа агрегатруются с колесными тракторами класса 9 и 14 кН. Мелкодисперсное увлажнение происходит при движении по полю челночным способом [20, 21].

Разработано и испытано несколько типов мобильных туманообразующих установок для мелкодисперсного увлажнения 10. Наиболее совершенной установкой из них является ТОУ-7, которая может вести увлажнение посевов, как в движении, так и с места, работать на полях со сложным рельефом и в горных условиях. Объем емкости позволяет производить мелкодисперсное увлажнение с питанием из разреженной сети с расположением 1 гидранта на 15.. .20 га. Установка за световой день 5…7 раз увлажняет около 100 га. Ее можно использовать также для разбрызгивания водных растворов и ядохимикатов.

Известен мощный аэрозольный генератор МАГ-3, монтируемый на автомобиле КрАЗ-214 или КрАЗ-225 [22]. Принцип работы такой установки основан на термомеханическом методе распыливания жидкости.

Основными недостатками этих установок являются сильное влияние ветра на качество увлажнения и большой расход топлива (200 кг/ч).

Известны аэрозольные генераторы малой мощности АГ-УД-2 термомеханического принципа действия на базе бензинового двигателя УД-2 с воздушным охлаждением мощностью 5,9 кВт [22]. Аэрозольные генераторы могут эффективно применяться для защиты садов от вредителей, болезней, заморозков и для орошения.

В нашей стране накоплен определенный опыт по использованию двухконсольного дождевального агрегата ДДА-100 МА для мелкодисперсного дождевания.

В СтавНИИГиМе создана установка кругового действия с гидродинамическими распылителями. На опорной раме смонтирован привод несущей фермы, которая взята с агрегата ДДА-100 МА [23].

Опыт эксплуатации переоборудованных агрегатов ДДА-10МА показывает, что их можно эффективно использовать для мелкодисперсного увлажнения сельскохозяйственных культур благодаря простоте оборудования, большой ширине захвата, надежности и возможности проведения одновременно подкормки минеральными удобрениями.

Широкозахватный многоопорный агрегат, разработанный в Волгоградском ГСКБ по оросительной технике специально для мелкодисперсного дождевания, состоит из водовода в виде ломаной в горизонтальной плоскости линии и самоустанавливающихся колес в местах соединения труб [20].

Анализ работы передвижных и полустационарных систем для мелкодисперсного дождевания позволяет отметить следующие их недостатки [24, 25]: все машины и установки обеспечивают преимущественно увлажнение только листовой поверхности; использование прицепных емкостей для воды ограничивает запас хода, объем разовой нормы полива, вызывает непроизводительные потери времени, затрудняет изменение нормы увлажнения и межполивного интервала; при заборе воды из открытого оросительного канала весьма сложно варьировать изменением нормы увлажнения и межполивного интервала, кроме этого оросители должны иметь облицовку, иначе потери воды на инфильтрацию и испарение могут превышать расход воды на увлажнение; неравномерность увлажнения и сильная зависимость качества работы от ветра и др.

Однако отказ от передвижных и полустационарных систем мелкодисперсного дождевания все же нецелесообразен благодаря их низкой удельной стоимости. Поэтому необходим поиск новых технических решений с целью совершенствования существующих конструкций.

Наиболее перспективными для проведения мелкодисперсного дождевания считаются стационарные системы, опытные образцы которых уже изготовлены и апробированы.

Стационарные системы мелкодисперсного дождевания используются для увлажнения приземного слоя воздуха и для увлажнения листовой поверхности. Их применение эффективно при возделывании высокодоходных культур (питомники, рассадники, ягодники, сады и т д.).

Для таких систем необходима площадь от 1 до 5 га и от 5 до 40 га в зависимости от погодных условий и вида растений.

При создании стационарных систем мелкодисперсного дождевания следует иметь в виду, что при увеличении площади орошения соответственно увеличиваются диаметры распределительных и подводящих трубопроводов, увеличивается стоимость системы.

Поливные трубопроводы с распылителями располагаются на высоте растений, а расстояния между ними определяются радиусом факела распыла и расстоянием между рядами растений. Размер капель дождя принимают равным 100…800 мкм, а поливную норму — 200…600 л/га.ч. Эту норму можно подавать один раз в час с продолжительностью несколько минут. Для уменьшения диаметров трубопроводов их работа организовывается поочередно [26].

Стационарные системы мелкодисперсного дождевания приземного слоя воздуха используются за рубежом, а иногда и в нашей стране [8, 24].

Принцип действия этих систем основан на повышении влажности приземного воздуха и снижения его повышенных температур за счет испарения воды в приземном слое и частично с листовой поверхности растений и почвы. Диспергирование капель должно быть таким, чтобы скорость их осаждения была бы мала. В этом случае диаметр капель должен быть 50…300 мкм, в зависимости от скорости ветра и температуры воздуха. Такие капли, распыленные на высоте 10… 15 м, а иногда и выше от земли за счет воздушных потоков могут перемещаться на большие расстояния. Таким образом, на достаточно большой площади (иногда более 40…50 га) при редком расположении распылителей обеспечивается удовлетворительное увлажнение приземного слоя воздуха и снижение его температуры. Количество штанг с рапылителями на 1 га не более 2…3 шт.

Hobson P.A. предлагает аналогичную установку для увлажнения и защиты садов от весенних заморозков путем опрыскивания мелкодиспергированной водой в воздушном потоке [27].

В МГМИ создана мелкодисперсная установка для изменения микроклимата сельскохозяйственных культур, принцип действия которой основан на ультразвуковом методе распыливания жидкости [28].

Для горно–предгорной зоны Киргизии разработан мелкодисперсный дождеватель, предназначенный для использования в сезонных стационарных условиях на базе элементов комплекта ирригационного оборудования КИ – 50 «Радуга» [22].

В ВНИИ «Радуга» создана новая конструкция системы мелкодисперсного дождевания, предназначенная для регулирования микроклимата приземного слоя воздуха на плантациях многолетних насаждений [29].

Перенос мелких частиц воды ветром — отличительная особенность таких систем мелкодисперсного дождевания, поэтому при определении зоны применения, подборе участков, а также схемы расстановки дождевателей необходимо учитывать ветровой режим.

В.Д. Быковым созданы две стационарные системы подкронового дождевания и комбинированного орошения садов [30].

В Крыму создана и испытана установка для мелкодисперсного дождевания [31]. Мелкодисперсное дождевание производится при давлении в трубопроводе 0,3…0,4 МПа и диаметре сопла распылителей 1…2 мм. Расстояние между распылителями не более 2 м. Расход воды насадкой с диаметром сопла 1,5 мм при давлении в трубопроводе 0,3 МПа равен около 2 л/мин. Норма мелкодисперсного увлажнения составляет 300…500 л/га, скорость передвижения трубопровода равна 3 км/ч.

Такую установку можно эффективно применять на склоновых землях как для орошения высокостебельных, так и низкостебельных культур, а также ее можно использовать для создания микроклимата над орошаемым садом.

Основным недостатком стационарных систем мелкодисперсного дождевания является их высокая стоимость, но именно такие системы позволяют наиболее точно выдерживать режим увлажнения, и, что немаловажно, они так же могут быть автоматизированы. К тому же стационарные системы можно использовать не только для увлажнения и защиты растений от заморозков, но и совместить увлажнение с подкормкой минеральными удобрениями и опрыскиванием ядохимикатами, что сопровождается сокращением затрат ручного труда, экономией расхода воды, удобрений и ядохимикатов 36.

В связи с этим возникает необходимость проведения комплексных исследований по разработке технологии мелкодисперсного ухода за кронами плодовых насаждений и технических средств для ее осуществления.

Паровая пушка, как средство повышения качества парогенерации

Вы наверняка слышали от банщиков с большим практическим опытом, что пар бывает «тяжелым», «сырым», «легким», «кисейным», «вязким» и так далее. От его качества, соответственно воспринимается и комфортность пребывания в парной, ощущения от процедур. Установлена строгая закономерность: чем выше температура воздуха в парном помещении — тем ниже должна быть абсолютная влажность.

Например, суховоздушная баня, которую некоторые ошибочно называют финской сауной, нередко имеет температуру воздушной среды порядка 105 — 120 градусов Цельсия. Вполне естественно, что влажность воздуха при таких значениях температуры не должна превышать 15 % в абсолютном исчислении, иначе комфортного пребывания в таких условиях, даже для подготовленного и закаленного человека, — не достичь. С другой стороны, существуют сугубо паровые бани, ярким представителем которых выступает восточный хамам. Здесь ситуация обратная.

Абсолютная влажность воздуха составляет показатель 85 % и выше, вплоть до 100 %, однако и температура воздушной среды здесь довольно низкая, порядка 45 градусов Цельсия. Безусловно, вкусы почитателей бани весьма разнообразны и противоречивы, и существует общепринятое соотношение так называемого «золотого пара», точнее наиболее комфортный усредненный баланс показателей температуры и влажности. Но для его достижения необходимо четко и точно регулировать процесс парообразования.

Банные старожилы в один голос скажут, что качественный пар должен быть:

- Легким и прозрачным. Среди банных эстетов для него даже подобралось соответствующее выражение — «кисейный пар»;

- Уверенно формировать под потолком парного помещения вполне осязаемый «паровой пирог», от которого по мере необходимости уверенными движениями банного веника можно отнимать порции и распределять по полкам или внутреннему объему парной в целом. В немецких банях для этой цели существует даже должность «банного дирижера»;

- Мелкодисперсным. Именно мелкая фракция водяного пара обуславливает его проницаемость и воздушность. Он не обжигает бронхи, находиться в таком паровом облаке легко и комфортно. Дисперсность пара зависит от многих факторов: температуры контактной поверхности, теплопроводности и теплоемкости материала, площади соприкосновения, однородности температурных зон в объеме печки каменки и прочего.

Чем выше температура камня банной печи, чем больше площадь контакта, чем более развита теплоемкость каменной засыпки, тем, соответственно больше шансов получить пар приемлемого качества. Однако, что мы имеем в реальности:

- Большинство каменных корзин имеют очень неоднородную структуру прогрева всего объема камня. Внизу камень более разогрет, нежели в верхней части, которая и контактирует с водой, во время парообразования. Недостаточная температура верхней части каменки провоцирует генерацию крупнодисперсного тяжелого пара.

- Для прогрева всего объема каменной корзины до необходимой температуры нужно время и топливо. Особенно актуален этот пункт для печей с большим количеством материала в каменке.

- Даже если вода и попала на хорошо разогретые нижние слои, поднимающийся кверху пар будет проходить сквозь толщу камня с недостаточной температурой и снова потеряет свою кондицию.

Что собой представляет конструкция, получившая в обиходе наименование паровой пушки. В принципе, она подтверждает старое правило, что все гениальное просто. Как мы уяснили из предыдущих разделов для получения хорошего пара необходимо подать определенное количество воды на камни, имеющие достаточно высокую температуру и залегающие в глубине корзины. Для этого, в практику вошла конструкция состоящая из:

- Приемной горловины в виде воронки достаточного объема, снабженной обратным клапаном. Очень часто роль клапана играет подпружиненная пластинка, которая открывается под весом жидкости и закрывается после опорожнения сосуда, препятствуя выбросу раскаленных капель в обратном направлении;

- Гибкой трубки из жаропрочной коррозионностойкой стали, которая выполняет роль проводящей магистрали для жидкости. Ее длина и диаметр напрямую зависят от характеристик каменки, ее размера, фракции камня и прочего;

- Оконечника, который помимо функции распределения воды в массиве каменки, должен быть наделен достаточной механической прочностью и жаростойкостью при постоянном контакте с раскаленным камнем.

Эта конструкция, призвана доставить и направить порцию воды к нижним, самым разогретым слоям каменной засыпки. Однако, она не решает основной вопрос остывания пара, проходящего сквозь верхние слои камня, имеющих недостаточную, с точки зрения качественного парообразования, температуру. Для преодоления этой проблемы конструкцию необходимо дополнить несколькими элементами:

- Расширительным бачком, имеющим форму плоской коробки из нержавеющей стали, в котором, непосредственно, и будет происходить генерация пара. При расчете его объема полезно вспомнить правило, что 18 грамм воды при тепловом воздействии преобразуются в 22 литра пара. Герметичная коробка имеет два патрубка: один для подсоединения уже известного нам водовода, другой — выполняет роль исходящего паропровода;

- Ввиду того, что конструкция в таком виде является менее мобильной, а генерация пара происходит в разогретом расширительном бачке, то водовод и паропровод рациональнее изготавливать из жесткой жаропрочной трубы, а не гофрированной, как в первом варианте;

Как мы видим ключевым фактором применения паровой пушки является цикличность ее действия: подали порцию воды — получили облако пара. В то же время есть методы постоянного получения пара, по примеру того же кипящего чайника,- и их реализует парогенератор.

Источник