Партизанский котелок — электричество от костра. Описание для сборки своими руками и заводские модели

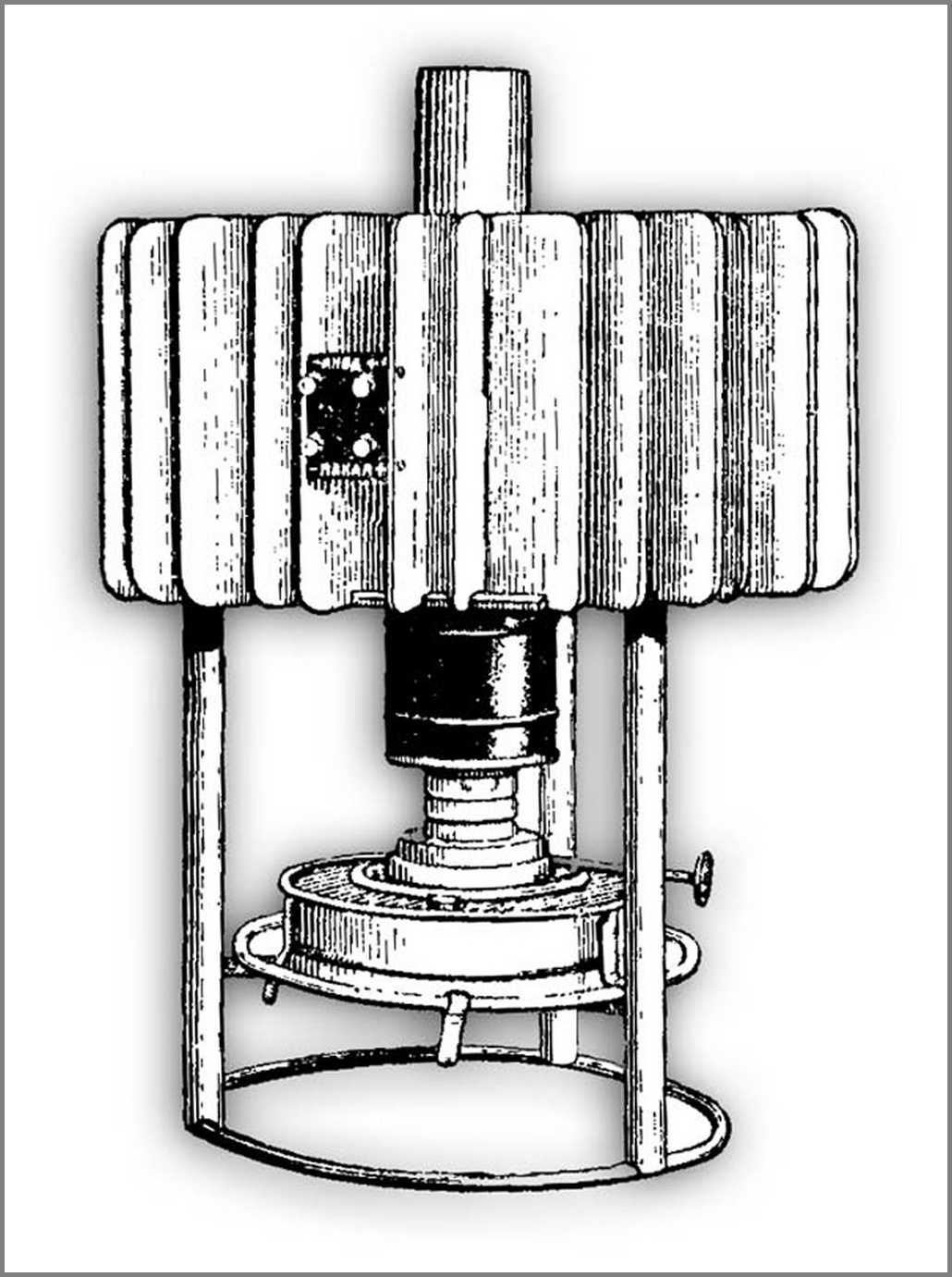

«ТГК-3», который выпускала советская промышленность в послевоенные годы для питания радиоприемников в сельской местности (где еще не было электросетей).

Принцип работы заключался в получении электричества от тепла керосиновой лампы – при разности температур в зоне огня и вокруг в термопарах (эффект Зеебека).

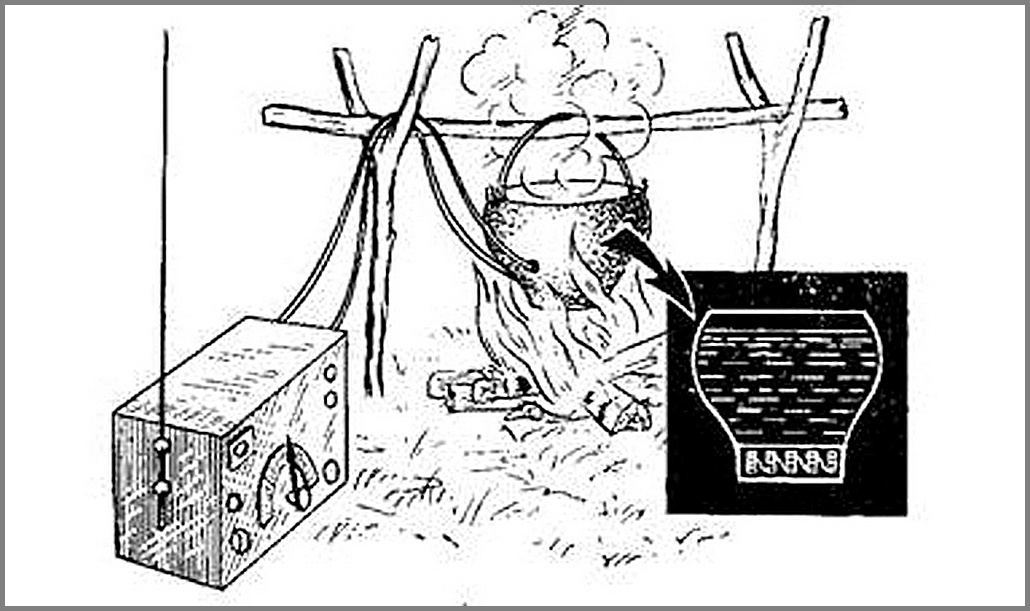

Оказывается, у этого генератора был предшественник, котелок, который использовали в партизанских отрядах в годы второй мировой войны для подзарядки аккумуляторов радиостанций. Название – термоэлектрический генератор ТГ-1. Было выпущено более 2000 шт. Выпускали в блокадном Ленинграде.

Военных фотографий этого котелка не нашел. Это фотография и характеристики реконструкции того прибора. Марка: ГТУ-12-12.

Этот котелок хоть и предназначен как и ТГ-1 для получения электричества на костре, но имеет иные элементы. Он уже работает на элементах Пельтье, которые более распространены и доступны. И КПД имеют более высокий, в отличии от термопар.

Мощность ГТУ-12-12 – 12 Вт. На сайте по ссылке под фотографией увидел термоэлектрические установки мощностью до 150 Вт.

Кстати, ОАО «Газпром автоматизация» выпускает нечто подобное, установку ГТГ-150Н:

Работает установка от газа. Предназначена для тех районов, где ведутся работы по добыче природного газа, но нет автономного энергоснабжения. Но это я отвлекся, вернемся к теме нашего котелка.

Сейчас это простое устройство, термоэлектрический генератор-котелок можно сделать самому. Для этого приобретаем элементы Пельтье:

Можно приобрести в магазине радиотоваров или на aliexpress — там выбор больше и цены ниже. Эти 3-4 элемента будут установлены в толстой пластине (большей толщины чем толщина элементов Пельтье), прикрепленной ко дну походного котелка. Внутри пластины нужны будут углубления под размер элементов. Пластину нужно будет отлить из алюминия или заказать фрезеровку в токарной мастерской.

Провода на элементах Пельтье нужно заменить на термостойкие. Элементы должны лежать ровно по уровню верхней грани пластины – для максимального контакта с дном котелка. Выводим провода сбоку котелка, повыше от огня. Пластину с элементами нужно приварить в нескольких местах к котелку (аргоновой сваркой, если все алюминиевое или из нержавейки).

Чтобы напряжение от элементов не скакало (при нагреве и охлаждении) – нужен стабилизатор напряжения. На aliexpressих тоже большой выбор.

Согласитесь, вроде простое устройство, но требующее некоторых решений. Оказывается, такой котелок уже выпускают на западе, причем несколько производителей.

Котелок-зарядка PowerPot

Стоимость его около 150$. Материал – анодированный алюминий. Диаметр — 114 мм, высота — 139 мм. Масса котелка – 343 гр. Напряжение – 5В, ток — 1А. У всех проводов – термостойкие оболочки. Есть светодиодный фонарик в комплекте. Обязательное условие работы – вода в котелке. Иначе элементы Пельтье перегреются и выйдут из строя.

Это продукция какого-то стартапа. Даже китайские производители не додумались в 2012г. выпускать нечто подобное.

Второе устройство и тоже от стартапа (nCamp) – печь с зарядкой BioLite CampStove 2:

Не котелок, а самостоятельный прибор с закладкой органического топлива, хвороста, сухих щепок, прутьев. Но вода тоже необходима. Вес около 1 кг. Мощность – 2 Вт. В пиковом режиме – до 4Вт. 1 лводы вскипает за 5 минут. Корпус из анодированного алюминия. Мощности хватает и для зарядки телефонов и для светодиодного светильника (идет в комплекте – на гибком проводе)

BioLite CampStove 2 – это второе поколение этого устройства, которое вырабатывает на 50% большей мощности электроэнергии. Есть АКБ емкостью 2600 mAh, LED панель для индикации уровня заряда. Размещен вентилятор, поддув для пламени и регулирования его интенсивности (как в кузнечном горне).

К устройству можно приобрести аксессуары, либо печь сразу в комплекте со всеми аксессуарами:

Насадка-чайник и насадка-гриль. Стоимость – третий слайд.

У этого производителя появилась уже целая линейка продукции. Походная печь и мангал с функцией термогенератора и накопления электричества в АКБ. О них будет в следующей статье. Подписывайтесь и следите за статьями.

Источник

Электричество из огня

Мобильные источники энергии всегда были востребованы в войсках или иных структурах, работающих автономно в удаленных районах со сложными климатическими условиями. «Армейский стандарт» собрал сведения об одном из направлений получения электричества в «полевых» условиях. Итак, термоэлектричество — от знаменитого «партизанского котелка» времен Великой Отечественной до ядерных «реакторов», на которые можно случайно наткнуться, бродя по побережьям северных морей России.

«Партизанский котелок»

В наши дни наука шагнула далеко вперед в вопросе разработки мобильных источников энергии, причем отнюдь не только в специфических сферах оборонки, авиации или космоса. Даже обычным гражданам доступны «мини-электростанции».

Например, портативные карманные аккумуляторы с мощнейшей токоотдачей в сотни ампер. Или литиевые гальванические элементы, одноразовые, но способные до начала использования храниться полтора десятка лет и более. Наконец, эффективные гибкие солнечные панели, которые можно скрутить в рулон.

Широкодоступный мобильный аккумуляторный инструмент сегодня способен резать, сверлить и даже варить электродуговой сваркой(!) металлические конструкции и детали на любом удалении от электророзетки.

Однако в первой половине ХХ века, на которую в том числе пришлась и Великая Отечественная война, ничего подобного еще не было, и портативная электрическая и электронная техника жила по совершенно иным законам, с массой серьезных ограничений в мобильности.

Иногда от таких ограничений зависела жизнь. В первую очередь это касалось бойцов советского партизанского движения и различных мобильных диверсионных и контрдиверсионных отрядов. Главная и единственная нить передачи информации — коротковолновая радиостанция — требовала независимого от электросети источника питания.

Связная аппаратура же в то время была исключительно ламповая, по современным меркам не слишком экономичная, требующая для питания дорогих и малоемких специфических батарей высокого (несколько десятков вольт) напряжения.

Подобные марганцево-цинковые батареи типа БАС (батарея анодная сухая) выпускались советской промышленностью, а также в большом количестве поставлялись в СССР американцами по ленд-лизу. Эти батареи были жизненно важны — от них питались радиостанции, радиоприемники, полевые проводные телефоны и другое армейское оборудование. Но на начало войны инженерные склады Рабоче-крестьянской Красной армии необходимым количеством батарей не располагали, что серьезно затрудняло коммуникации в войсках.

Особенно же сильно страдали от проблем со снабжением оборудованием для радиосвязи партизаны. Скрытное базирование было особенностью, преимуществом и одновременно бедой таких отрядов, нуждавшихся в постоянной устойчивой радиосвязи с Центральным штабом при Ставке Верховного Главнокомандования, откуда «лесные бойцы» получали разведзадания от своих координаторов.

Партизанское движение обладало невиданными масштабами — на оккупированной части страны в общей сложности действовало 6200 отрядов, объединяющих более миллиона человек! Но снабжение их осуществлялось все же, как ни крути, по остаточному принципу — сперва все ресурсы шли на фронт…

Впрочем, помощь пришла со стороны науки! Удивительно, но в тяжелейшие военные годы ученым удавалось решать не только практические задачи на производстве, например, упрощать конструкцию оружия для увеличения объемов выпуска, но и изобретать что-то новое!

Партизанам помог наш величайший ученый, «отец всей советской физики», как его без малейшей иронии называли, ученик Рентгена и Капицы, академик Абрам Федорович Иоффе.

С началом войны Иоффе был назначен председателем Государственной комиссии по военной технике, продолжая одновременно руководить Ленинградским физико-технологическим институтом, эвакуированным в Казань. Одно из его многочисленных исследовательских направлений — а именно, термоэлектричество — было оперативно взято в работу специальной институтской группой с целью создания портативного электрогенератора для партизанских отрядов.

Простейшая, но весьма эффективная конструкция получила название ТГ-1 и стала известна в народе как «партизанский котелок». Представляла она собой металлическую емкость, в дно которой было вмонтировано несколько десятков последовательно соединенных так называемых термопар.

Классическая термопара — это капелька сплавленных проводов из разнородных металлов, которая при нагревании с одной стороны и охлаждении с другой вырабатывают термо-лектродвижущую силу (термо-ЭДС) — электрический ток, проще говоря.

С одной стороны котелка слой термопар нагревался пламенем костра, с другой — охлаждался кипящей водой, температура которой никогда не превышала 100 градусов. Разница температур приблизительно в 200–250 градусов обеспечивала выходную мощность электрогенератора около 3 ватт.

«Главный академик Иоффе»

Интересно, что до сих пор многие заблуждаются насчет изобретения Иоффе. Одни считают, что он первым обнаружил термоэлектрический эффект… Другие (кто в курсе, что этот эффект открыл немецкий физик Томас Иоганн Зеебек в 1821 году) думают, что Иоффе лишь довел теоретическую идею Зеебека до реального практически применимого устройства. На самом деле, не правы и первые, и вторые!

Действительно, термопару как источник тока придумал Зеебек еще в начале 19-го века. Но практическое их применение началось задолго до Иоффе и до Великой Отечественной. В течение десятков лет на термоэлектрогенераторы во всем мире были получены тысячи патентов, в продажу поступали сотни(!) разных модификаций серийных генераторов, построенных на термопарах, — от компактных до огромных, для самых разных нужд.

К примеру, в 1879 году французский инженер-электротехник Клуэ представил агрегат на основе 6000 последовательно соединенных термопар, в котором нагрев осуществлялся топкой, потреблявшей около десяти килограммов угля в час, а охлаждение — водяной рубашкой. Такой термоэлектрогенератор выдавал ток напряжением 218 вольт и питал восемьдесят электродуговых угольных лампочек конструкции Яблочкова!

Так что же придумал Иоффе? Его заслуга в том, что он предложил использовать в термопарах не спай разнородных металлов, а спай полупроводников! Это позволяло увеличить коэффициент полезного действия (КПД) генератора и уменьшить разницу между нагреваемой и охлаждаемой его частями.

Хотя реальный КПД таких устройств не превышал даже одного(!) процента, в условиях скрывающегося в лесу партизанского отряда простота использования «котелка», его компактность и дешевизна выигрывали у динамо-машин любых конструкций, в том числе и распространенного в то время в войсках «солдат-мотора» — динамо-генератора на основе велосипеда без колес.

После войны А.Ф.Иоффе продолжил фундаментальные исследования и заложил основы полупроводниковой термоэлектрической энергетики. В 1961 году за теоретические и экспериментальные исследования свойств полупроводников и разработку теории термоэлектрических генераторов великого советского физика наградили Ленинской премией. К сожалению, произошло это спустя год после его смерти.

Разнообразные же практические варианты «генератора Иоффе» были весьма распространены в народном хозяйстве и в течение многих лет после войны. В первую очередь там, где отсутствовало стационарное электроснабжение.

Серийно выпускались, к примеру, приборы под названием ТГК-3 и ТЭГК-2-2, оформленные в виде насадки на стекло стандартной керосиновой лампы. Кстати, возможность светить керосинка не теряла!

Были и оформленные в виде керогазов (фитильных керосиновых горелок для приготовления пищи) модели ТГК-9, ТГК-10 и ТГУ-1 — более мощные, но без сопутствующего эффекта освещения.

В отличие от «партизанского котелка» разность температур в термопарах таких генераторов обеспечивали ребристые алюминиевые радиаторы. Холодная часть термопар охлаждалась воздухом, а не водой, как в котелках. Такие генераторы активно использовались в деревнях для питания радиоприемников и маломощных колхозных коротковолновых радиостанций «Урожай», обеспечивавших связь между правлением колхоза и полевым станом или выездной машинно-тракторной станцией, и даже поставлялись на экспорт!

Насадки на керосинки и керогазы перестали производить в 70-х, а вот «партизанские котелки» выпускались (хотя в это трудно поверить) вплоть до начала 2000-х годов!

Конечно, выглядели они уже не так, как их предшественники времен войны, но в целом конструкция не отличалась принципиально с технической точки зрения. Емкость, внутри которой вода, а снаружи — огонь костра или даже газовой плиты. Производило их по старой памяти предприятие оборонки Правдинский опытный завод источников тока в Пушкинском районе Московской области. Оно делало в свое время тот самый первый «котелок».

Современный же вариант под названием ГТУ-12-12 представлял собой цилиндрическую алюминиевую кастрюлю с винтовыми клеммами для подключения проводов. Он выдавал напряжение 12 вольт с током 1 ампер, чего хватало для заряда батарей большинства портативных гаджетов и освещения охотничьей избушки.

К сожалению, производство этих устройств давно прекращено, но и по сей день изредка появляющиеся в продаже на досках бесплатных объявлений «котелки» быстро раскупаются туристами, путешественниками, рыбаками, охотниками и «выживальщиками»!

«Ядерный» котелок

Отдельное и весьма любопытное применение термопар для генерации электричества — «ядерный котелок» — РИТЭГ. Расшифровывается эта аббревиатура как «радиоизотопный термоэлектрогенератор». Это как та самая насадка на керосиновую лампу, но вместо горения керосина в ней идет… распад радиоактивного плутония!

РИТЭГ – крупный агрегат с массой от нескольких десятков килограммов до полутоны и тяжелее. Принцип работы прост и даже отчасти примитивен. Внутри генератора идет непрерывный процесс распада радиоактивного топливного картриджа (изготовленного обычно на основе плутония-238, стронция-90, полония-210 и т.п.).

Это не управляемая цепная реакция, как в ядерном реакторе, а спокойный естественный распад, совершенно автономный процесс. В результате генерируется тепло, которое, в свою очередь, греет панель из многочисленных соединенных последовательно и параллельно термопар. Ну а термопары выдают ток…

КПД такой системы, как и у «котелка», крайне низкий. А объем электрической энергии, генерируемый ей, смешной, особенно с учетом размеров и массы: скажем, 24 вольта с мощностью ватт 30–40 может вырабатывать… полуторатонное устройство!

Однако преимущества перевешивают минусы в тех ситуациях, разумеется, для которых РИТЭГи создавались. Подобные генераторы способны работать десятилетиями без какой-либо дозаправки, обслуживания и присмотра, в широчайшем диапазоне температур окружающей среды. Им не страшны арктические морозы и пустынный зной, соляной туман, любые осадки и иные природные факторы.

РИТЭГи применяются для электропитания маяков в отдаленных ненаселенных регионах, фарватерных буев, автономных навигационных и метеорологических станций в местах, где годами не ступает нога человека. Сотни таких «ядерных котелков» были развезены в 60-х-80-х годах для электроснабжения маяков и прочего оборудования по безлюдным побережьям наших северных морей — Белого, Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского.

В бардачные 90-е отсутствие контроля и учета за столь опасными устройствами не раз приближало ситуацию к критической. Чудо, что никто не воспользовался бесхозным РИТЭГом для создания так называемой «грязной бомбы»… Пример безответственного отношения к ним, кстати, отлично показан в небезызвестном фильме 2010 года «Как я провел этим летом».

Сегодня с РИТЭГами наведен порядок. На земле их постепенно выводят из употребления, все чаще заменяя более дешевыми и безопасными солнечными батареями. А вот в космосе им летать придется еще долго! Там проблемы разрушения отсека с ядерными материалами или хищения его злоумышленниками или просто бродягами неактуальны, а вес РИТЭГа небольшой.

Сам по себе изотопный генераторный модуль тянет всего на несколько килограммов. Для земного использования его приходится укутывать сложной и массивной защитой от радиации. А вот на навигационных спутниках, летающих радиотелескопах и иных непилотируемых космических аппаратах без присутствия человека проблема облучения неактуальна.

Газовая альтернатива

В отличие от «ядерных котелков», термоэлектрогенераторы, работающие на тепле сгорающего газа, — актуальное, развивающееся и сегодня направление локальной энергетики. Аппараты, габаритами приблизительно с 200-литровую бочку, способны успешно выполнять роль РИТЭГов в качестве автономных источников тока в необитаемых местах без использования радиоактивных материалов.

К примеру, вдоль большинства газопроводов обязательно с определенным интервалом размещаются станции катодной защиты, узлы с автоматикой, задвижками и т.п. Для питания этого оборудования вдоль трубы приходится тянуть линию электропередачи. ЛЭП представляет собой головную боль для газовщиков, поскольку на большом протяжении провода проходят по ненаселенным районам, там, где энерголинии трудно обслуживать и ремонтировать после ударов стихии.

Если же в необходимых местах возле трубы расставить будки с термоэлектрогенераторами внутри и питать их газом из той же трубы через небольшие отводы, то электричество будет генерироваться непосредственно по месту. Не придется тянуть издалека провода, которые боятся ураганов, ледяных дождей и падающих деревьев.

Источник