- Как научить малыша терпеливо ждать

- Три простых способа, с помощью которых родители могут научить ребенка терпеливо ждать

- “Да возьми ты его на руки, чего он орёт?!” – Почему невозможно приучить ребёнка к рукам

- Исторические корни убаюкивания

- Какие проблемы способно решить простое ношение на руках

- Почему страх приучить к рукам не оправдан

- Как не угробить свое собственное здоровье, пока носишь малыша на руках

Как научить малыша терпеливо ждать

Три простых способа, с помощью которых родители могут научить ребенка терпеливо ждать

В процессе воспитания у родителей возникают всевозможные дилеммы, хотя на большинство из них уже существуют довольно простые ответы. Однако такие ответы, как правило, остаются незамеченными либо отбрасываются в пользу еще более простых, на поиск которых устремляются родители, чтобы научить своего ребенка новому жизненному навыку.

Между тем, чтобы научить ребенка ждать в то время, когда ему очень хочется получить все и сразу, и тем самым избежать криков, скандалов и даже истерик, есть три простых и действенных способа. Родителям важно как можно раньше прибегнуть к их помощи.

Терпение – очень важная черта, без которой трудно справиться в жизни. и даже в жизни очень юного создания.

К сожалению, терпеливыми не рождаются. Это добродетель, над которой нужно работать в течение многих лет. У взрослых ведь тоже порой возникают проблемы с тем, чтобы терпеливо дождаться результатов вложенных усилий. Видимо, есть в человеческой природе такая потребность – получить все сразу, здесь и сейчас. Но есть и еще кое-что. Современный мир не настроен на терпеливое ожидание и требует от человека скорейших результатов.

В обучении навыку ждать главное – это иметь реалистичные ожидания. Например, у дошкольника могут быть проблемы с тем, чтобы дождаться своей очереди. Для него это естественная трудность, характерная для данного возрастного периода. Малыш предпочитает получить меньшую награду, но прямо сейчас, немедленно, чем подождать и добиться чего-то по-настоящему желаемого, но немного позже. Несмотря на это, очень важно формировать и поддерживать умение ждать уже на самом раннем этапе жизни ребенка.

Большие успехи, так же как и маленькие, но не менее важные, обычно не приходят легко и быстро. Они требуют многократного подъема после столь же многократных падений и последовательной реализации намеченного плана. В том числе они нуждаются в терпении.

Предоставьте ребенку возможность обучения

Малыш не научится ждать, если каждый раз, когда он начинает беспокоить вас, вы прерываете свои занятия и устремляете все внимание на него, например, откладываете телефонный разговор, просите прощения у соседки, с которой разговариваете во дворе, и в итоге делаете именно то, что ожидает от вас ребенок.

Тем самым вы совершаете ошибку, которая тем больше, чем старше ребенок и чем более несносно его требование удовлетворить его (не обязательно острую) потребность. Поэтому вы можете научить малыша, что если он чего-то хочет, а в этот момент вы разговариваете по телефону, он может просто подойти и положить вам руку на колено или плечо. Таким образом, вы получите нужный «знак» и избежите прерывания разговора.

Некоторые предлагают учить ребенка ждать (что может быть полезно во многих ситуациях, например, в детском саду) путем такой отчасти игровой формы, как ставить перед ребенком любимую игрушку или фрукт и устанавливать таймер. Каждый день прибавляя по секунде, вы может очень быстро получить удовлетворительные результаты. Для старших малышей при обучении терпению прекрасно послужат складывание пазла, построение карточного домика или создание различных фигур из спичек.

Другой важный аспект – это научить ребенка доводить начатое дело до конца: прежде чем начать чтение новой сказки, завершить прочтение старой, прежде чем приступить к новому пазлу, завершить складывать предыдущий, и так далее.

При этом каждый раз, пытаясь научить ребенка ждать и контролировать собственные эмоции, очень важно самому проявлять терпение.

Устанавливайте необходимые границы

Любить безгранично можно и даже нужно. Однако это вовсе не означает игнорирование определенных правил и ограничений. Даже ползающему младенцу они уже необходимы. Поэтому, если ребенок ведет себя плохо, надо реагировать и помогать ему исправить последствия своего поведения, сохраняя при этом равновесие, спокойствие и терпение.

Важно придерживаться ранее установленных сроков и плана действий. Не имеет смысла уступать только лишь потому, что ребенок настаивает на этом. Если вы всей семьей решили, что в воскресенье пойдете в кино, не переносите поход на субботу только потому, что ребенок все время ноет. Так вы зафиксируете и пресечете негативное поведение; покажете, что ныть абсолютно не выгодно и не результативно.

Ребенок не должен становиться центром вселенной

Удивительно, что многие взрослые боятся отказать своему ребенку. Они часто испытывают внутренний дискомфорт, с волнением предвкушая необходимость подойти к малышу, который какое-то время был занят определенным делом и должен предъявить результаты своей работы и получить от родителя долгожданную игрушку. Но не проходит и минуты, как они отдают ему ее, так и не увидев «плодов» его труда. Между тем действие, которое он выполнял, всего лишь нуждается в продолжении и завершении, никакие дополнительные усилия при этом не требуются.

Каждый раз, когда мы потакаем ребенку, нам становится немного легче, наше самочувствие ненадолго улучшается, но такой подход совершенно не учит малыша ничему хорошему. И это не удивительно, так как возводит его в «центр вселенной», где его потребности всегда важнее, чем потребности взрослых, а удовлетворение требований всегда первоочерёдно. В долгосрочной перспективе такой путь неприемлем и ведет к негативным последствиям.

Источник

“Да возьми ты его на руки, чего он орёт?!” – Почему невозможно приучить ребёнка к рукам

– Не приучай к рукам ребёнка, потом не сбросишь!

– Да возьми ты его на руки, чего он орёт?!

Эти две фразы некоторые мамы умудряются услышать за одну минуту от одного и того же человека. И будь у них время и силы, могли бы обязательно намекнуть на явное проявление политики двойных стандартов. Но некогда – нужно заботиться о ребёнке, который действительно требует внимания.

Однако вопрос приучения младенца к рукам актуален практически для каждой женщины, рождённой в постсоветском пространстве. Их самих растили матери, у которых физически не было достаточно времени, чтобы понянчить собственного малыша.

Условия декрета были совсем другими, приходилось рано вводить детей в жизнь, попросту игнорируя многие их потребности. Поэтому за каждой молодой женщиной, которая боится лишний раз взять крошку на руки, стоят её собственные мать и бабушка и их страх, что такой тесный контакт в будущем перерастет в проблему.

На всякий случай лучше сразу запомнить: невозможно приучить новорождённого к рукам. Он уже родился приученным. Девять месяцев мама носит ребёнка в себе, он привыкает к её теплу и сердцебиению, а при рождении оказывается лишён всего этого.

По сути даже при очень заботливых родителях всю свою последующую жизнь человек отвыкает от такой степени близости. Даже как-то странно ожидать от младенца самостоятельности. У него высокая потребность контактировать со взрослым – малыш же ещё толком не понял куда он попал.

В первые три месяца после рождения вообще невозможно испортить характер постоянной близостью мамы. Этот период называют “четвёртым триместром”. Для этого есть биологические причины.

Новорождённый как будто “дозревает” в надёжных руках взрослого. Именно по достижению трёх месяцев он прямо на глазах мгновенно крепнет, меняется внешне и приобретает новые навыки.

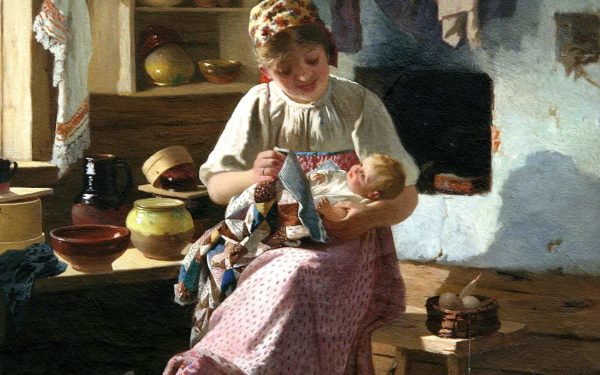

Исторические корни убаюкивания

Отучение ребёнка от рук стало одним из признаков цивилизации. В 1853 году в Англии появилась первая детская коляска, которая моментально обрела популярность. Возможностью разгрузить спину в первую очередь воспользовались представители аристократии. Причём, знатные леди заботились даже не о себе, а о няньках своих детей.

Простой люд тоже быстро подхватил идею. Народные умельцы научились споро сколачивать тележки, в которых можно было возить малышей. В России коляски появились только в середине 20 века и изготавливали их по немецкому образцу. До этого детей родители носили на руках.

На Руси не было такого известного во многих других странах предмета, как слинг. Но русские женщины тоже держали малышей на себе – в подоле или же переднике. Отсюда и появилась известная фраза: “принесла в подоле”.

Когда младенец уже сидел и не так нуждался в материнском молоке, его нянчили старшие девочки – либо сёстры, либо даже соседки. Они носили детей на бедре, придерживая одной рукой, вторая же была свободна. Матери же приступали к выполнению своих бытовых обязанностей в полной мере.

Традиции убаюкивания и укачивания детей сохранялись веками. Считалось, что, если ребёнка покачать на руках перед сном, он будет крепче и глубже спать и меньше мучиться животиком.

Народная культура разных стран знает множество колыбельных песен. Именно пение, покачивание, телесная близость, успокаивающий звук сердцебиения матери были залогом гармоничного развития детей.

Какие проблемы способно решить простое ношение на руках

Дети первых месяцев жизни ещё не умеют капризничать. У них простые и конкретные потребности, их способны легко удовлетворить родители. Малыши, которых мама часто берёт на ручки, обычно ведут себя намного спокойнее. Они лучше засыпают, крепче и дольше спят.

Телесный контакт благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы. Ребёнок намного легче переносит болезненные процессы, связанные с газами и коликами (если оказался подвержен последней напасти).

Прорезывание зубов тоже пройдёт не столь неприятно, если в моменты острой боли носить маленького страдальца на руках. Близость мамы словно сигнализирует – всё хорошо, всё скоро закончится, ты не один, тебя не бросят. На эмоциональном плане малыш это прекрасно ощущает.

Многие мамы отмечают, что улучшается и их собственное настроение, когда они берут детей на руки. А это благотворно влияет на лактацию. Одна уже немолодая женщина даже вспоминала, как оставляла ребёнка кричать в комнате, чтобы не избаловать излишним вниманием. Сама же в это время стояла за дверью, слушала плач и рыдала. В какой-то момент у неё просто пропало молоко, но тогда она не сопоставила эти события.

Почему страх приучить к рукам не оправдан

Методика мягкой адаптации ребёнка к миру состоит в том, чтобы отпускать его от себя постепенно. Первые месяцы у малыша сохраняется ощущение, что они с мамой составляют единый организм, поэтому, когда она уходит, у него возникает ощущение страшной потери. Но постепенно горизонты становятся шире.

Многие родители даже чётко осознают момент, в который их “ручной” малыш вдруг стал самостоятельным. Это происходит примерно в девять месяцев. Ребёнок понимает, что практически всех своих целей он способен достигнуть самостоятельно, без родительской помощи. Ему становится интересен окружающий мир.

Кроха уже получил достаточно тактильного контакта, он уверен в крепкой психоэмоциональной связи с мамой. Так не страшно познавать новое. Задача родителей в этот период – ненавязчиво защищать, при этом давая достаточно свободы и показывая своё доверие. Ребёнку будет проще, когда он понимает: если что, мама или папа рядом.

Когда потребность в близости полностью удовлетворена, за неё нет необходимости изо всех сил держаться. Если же родители ограничивали проявления чувств, то ребёнок будет их требовать. А изредка получая, начнёт требовать ещё и ещё. Он же не насытился. Поэтому лучше не торопиться с возвращением к привычной жизни сразу после родов, а замедлиться и побыть со своим малышом в полной мере.

Как не угробить свое собственное здоровье, пока носишь малыша на руках

Ещё одним аргументом против тесного контакта с крохой является здоровье маминой спины. Её нагрузили беременность, роды, а потом ещё и постоянно растущий ребёнок “прописался” на руках.

Важно сразу же начинать заботиться о себе – побольше лежать и не таскать дополнительные тяжести. А то многие сразу из роддома бегут к плите, в магазин, поднимают коляску с младенцем по ступеням.

От восстановления организма после родов зависит качество родительства в дальнейшем. Поэтому первое правило – лежать, как можно больше. Попросить родственников взять на себя бытовые вопросы.

Через несколько месяцев после родов в зависимости от самочувствия можно начинать делать небольшие упражнения для восстановления мышц спины и тазового дна. Неплохо бы подключить и массажи.

Для того, чтобы ношение ребёнка не превратилось в мучительный процесс, можно использовать хорошие по качеству слинги и эргорюкзаки. Проще один раз научиться мотать слинг, чем потом годами лечить спину.

Выбирать лучше натуральные материалы, эргономичные формы и руководствоваться не только положительными отзывами других родителей, но и рекомендациями медицинских специалистов.

Следует помнить, что мамины руки – это прекрасно. Но безопасность малыша превыше всего. Поэтому не стоит, например, выхватывать ребёнка на полном ходу из автомобильного кресла. Лучше по возможности быстро остановить машину, выяснить причины плача и положить/посадить главного пассажира назад. Мама пусть сидит рядом, разговаривает с ним, поглаживает ручки, щёчки, поёт… Не стоит рисковать жизнью ради тактильного контакта.

Самое трудное для мамы в “приучении к рукам” – момент, когда ребёнок вырос и больше не нуждается в её объятиях. Когда он бежит со всех ног по своим делам, такой уже деловой и взрослый, короткий в сравнении с целой жизнью период укачиваний вспоминается с тоской. Не нужно лишать себя этих нескольких месяцев, они нужны и маме, и малышу.

Источник