- Устройство дренажа вокруг отмостки дома

- Отмостка и дренаж вокруг дома

- Дренаж вокруг отмостки дома

- Как правильно сделать дренаж и отмостку вокруг дома

- Типы дренажных систем

- В каких случаях необходим дренаж

- Особенности дренажной системы по периметру фундамента

- Как работает дренажная система вокруг фундамента

- Поверхностные дренажные системы для отмосток

- Глубинный дренаж дорожки у фундамента

- Типы дренирования

- Устройство дренажа вокруг дома

- Принципы устройства

- Составляющие элементы

- Дренаж вокруг отмостки

- Что следует знать о дренажных системах

- Устройство дренажа вокруг отмостки

- Устройство дренажа вокруг дома – боремся с грунтовыми водами

- Как сделать работы своими руками

- Заключение

- Установка дождеприемника в отмостку: возможные варианты защиты дома

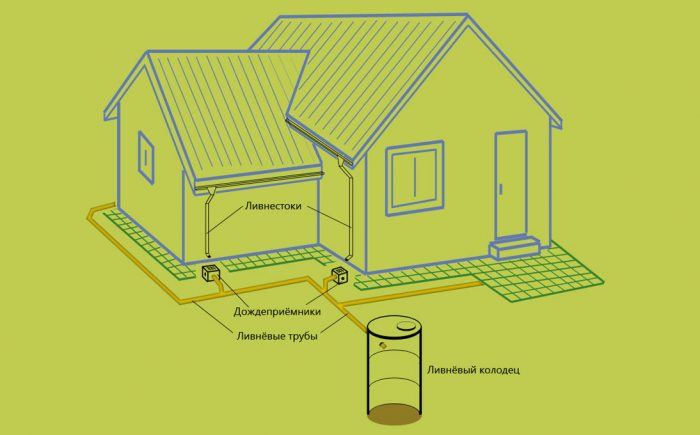

- Знакомство с ливневой канализационной системой

- Устройство, функции, выбор дождеприемников

- Предназначение

- Элементы водоотвода

- Материалы для изготовления

- Пластик

- Полимербетон

- Чугун

- Что влияет на выбор дождеприемника?

- Предварительный расчет объема стоков

- Установка дождеприемника в отмостку

- Что надо «намотать на ус»?

- Монтаж дождеприемника

- Сооружение отмостки

- Обустройство траншеи

- Заливка отмостки

- Альтернатива — поверхностный водоотвод

- Как ухаживать за дождеприемником?

Устройство дренажа вокруг отмостки дома

Отмостка и дренаж вокруг дома

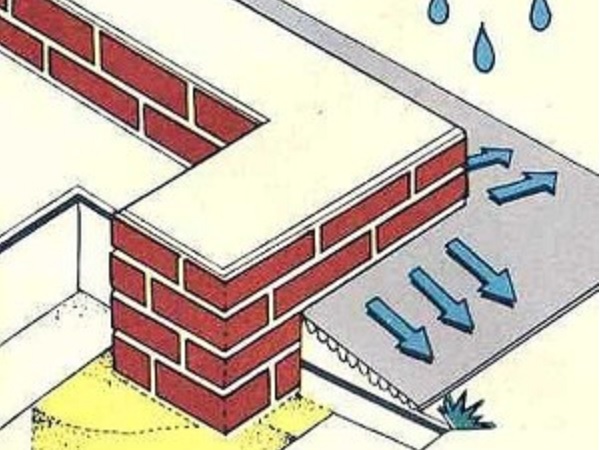

Нередко домовладельцы принимают решение сделать вокруг дома отмостку. Одной из главных целей отмостки называют отведение воды от дома. На самом деле отмостка шириной один метр не может полноценно справиться с поставленной задачей. Вода все равно будет скапливаться у края отмостки и просачиваться к фундаменту, угрожая со временем начать разрушать его. А если у дома имеется подвальное помещение или погреб, скопление влаги может привести к образованию плесени и грибка.

В качестве одного из вариантов гарантированного отведения воды от дома является увеличение ширины отмостки до 3-4 м, что редко встречается на практике. Поэтому для решения этой проблемы стоит прибегнуть к устройству системы дренирования.

Дренаж вокруг отмостки дома

Как становится ясно, ошибочно предполагать, что дренаж требуется исключительно в целях обеспечения сухости в подвальном помещении или погребе, для устранения луж и слякоти вдоль дома во время весеннего таяния снегов или обильных дождей.

Правильно сделанный дренаж способен обеспечить долгий срок жизни дома и исключить повреждение отмостки и основания дома.

Как правильно сделать дренаж и отмостку вокруг дома

Существует ряд тонкостей, которые нужно знать при монтаже дренажной системы и строительстве отмостки.

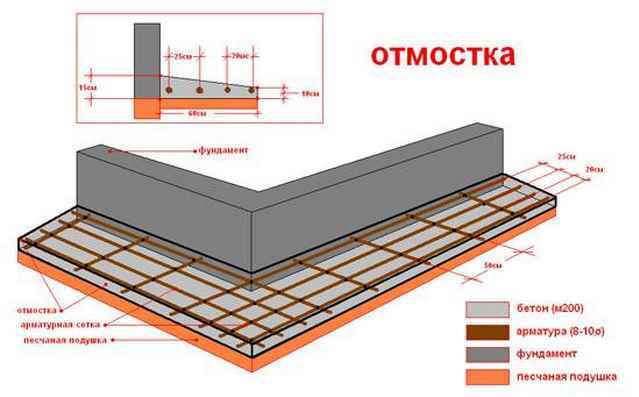

Отмостку вокруг дома берутся строить лишь после окончательного возведения дома. Отмостка делается из асфальта, кирпича, бетона, и укладывается вдоль всего периметра дома. При этом дорожка строится под наклоном, чтобы вода естественным образом стекала по направлению от дома.

Однако этого недостаточно, чтобы влага в должной мере отводилась от дома. Так как отмостка укладывается на открытый грунт и часто не спрятана под крышей дома, существует высокая вероятность, что дорожка будет растрескиваться и разрушаться от вспучивания грунта, особенно в периоды заморозков, зимних холодов и во время весеннего таяния снегов.

Именно поэтому помимо отмостки, необходимо сделать дополнительное дренирование.

Типы дренажных систем

В зависимости от конкретной ситуации домовладелец или строитель определяется с выбором дренажной системы. Существует несколько ее типов:

- Внутренний дренаж фундамента;

- Внешний дренаж фундамента;

- Дренаж отмостки;

- Подземная водосборная система всего участка.

Как правило, выбор делается в пользу дренирования фундамента, так как это более привычный способ. Однако с появлением новых технологий и материалов все чаще обращают внимание на дренирование отмостки. При этом оба варианта могут быть реализованы в комбинации с водоотводом всего участка, если есть необходимость.

В каких случаях необходим дренаж

Решение об устройстве дренажа актуально для тех случаев, когда:

- Участок и дом находятся в низкой части участка;

- Подземные воды проходят близко к поверхности;

- Земля на участке содержит преимущественно глину;

- Основание фундамента ниже уровня промерзания грунта;

- Отмостка выполнена из битого кирпича, камней или кусков плитки.

Если же на участке сухие почвы, дом построен на возвышении и оснащен водостоками, отводящими осадки к дренажным колодцам, обустройство дренажа скорее не имеет смысла.

Особенности дренажной системы по периметру фундамента

Для эффективной работы системы дренирования, необходимо прокладывать ее вокруг фундамента. Единичные канавы или трубы лишь скопят воду в одном месте и не будут ее отводить.

При этом важно соблюдать технологию устройства – располагать трубы или траншеи под определенным углом, чтобы вода свободно отходила от дома. Кроме того, при устройстве глубинной дренажной системы особенно критично использовать правильные материалы, а также соблюдать принцип многослойности. Иначе система будет плохо работать, потребуется ее переустройство.

Как работает дренажная система вокруг фундамента

Дренажная система скапливает в траншеи или подземные трубы (зависит от выбранного вида дренирования) лишнюю влагу. Далее, вода попадает в общую трубу или траншею, уклон которой позволяет вывести скопившуюся влагу за границы участка. Также допускается использование колодцев, которые накапливают воду и затем пропускают ее в землю через слой щебенки.

Поверхностные дренажные системы для отмосток

Одним из вариантов устройства системы является поверхностный способ.

Такой способ дренирования подходит для участков с более-менее ровным ландшафтом, низким уровнем заболоченности и умеренной интенсивностью осадков, поскольку в большей степени лишь собирает и отводит талую и дождевую воду.

Глубинный дренаж дорожки у фундамента

Для тех участков, где грунтовые воды проходят близко к поверхности земли, а почва содержит преимущественно глину, рекомендуется делать глубинный дренаж.

При этом система похожа на многослойный пирог за счет использования нескольких материалов в определенной последовательности.

Типы дренирования

Существует два типа дренирования отмостки. Каждый из них предпочтителен при определенных условиях и особенностях самого участка, нюансах при постройке дома, его расположения.

Первый тип дренирования – кольцевой. Подразумевает прокладку гибкой трубы по периметру здания, при этом оба конца трубы сходятся к одному дренажному колодцу. Сам колодец размещают в низшей точке участка.

Второй тип дренирования – пристенный, является более эффективным, но и более дорогим вариантом. Его принцип состоит в том, что по углам дома устанавливаются четыре колодца, а не один, как в кольцевом дренировании.

Устройство дренажа вокруг дома

В районах с преобладанием глинистых почв, вода очень медленно впитывается или стоит на месте. Даже если строители постарались надежно сделать гидроизоляцию фундамента, есть вероятность, что в каких-то местах плохо обработаны швы или слишком тонкий слой мастики. Кроме того, со временем гидроизоляция теряет свои свойства и приходит в негодность. Поэтому одной гидроизоляции для защиты фундамента будет недостаточно.

Принципы устройства

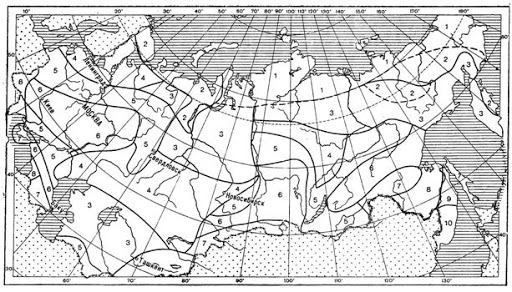

Какие факторы надо учесть на этапе планирования дренажной системы:

- Состав грунта (какие почвы преобладают – глинистые или песчаные);

- Ландшафт участка (есть ли уклон, низины или площадь относительно ровная);

- Уровень грунтовых вод и их колебания в течение года;

- Положение участка относительно водоемов, есть ли угроза весенних паводков;

- Среднее за год количество осадков, а также максимально возможный уровень осадков в конкретном районе;

- Плотность застройки участка, глубина соседних фундаментов;

- Наличие и площадь асфальтовых и бетонных покрытий, затрудняющих впитывание осадков в землю.

Только после оценки всех вышеперечисленных факторов можно сделать правильный выбор типа системы дренирования.

Составляющие элементы

Для правильного устройства дренажа нужно учесть все необходимые технические параметры, а также соблюсти правила монтажа:

- Выкапывая канавы для труб, стоит пользоваться лазерным нивелиром, чтобы сделать нужный уклон. Степень уклона зависит от диаметра трубы – чем больше диаметр, тем меньше уклон:

| Диаметр трубы, мм | Уклон, см/м |

|---|---|

| 40-50 | 3 |

| 85-100 | 2 |

| 150 | 0,8 |

- Использование геотекстиля необходимо для фильтрации воды от мелких примесей, которые могут замусорить отверстия труб или щебенку. Геотекстиль различается по плотности и пропускной способности – чем более плотный материал, тем ниже пропускная способность;

- При выборе труб чаще всего отдают предпочтение полимерным гофрированным трубам, однако возможно использование керамических, асбоцементных и пористых труб. Категорически не подходят стальные трубы, так как они подвержены коррозии;

- На трубы необходимо нанести перфорацию (это может быть как готовая труба с отверстиями, так и доработанная своими руками). При этом диаметр отверстия делают меньше размера используемого гравия;

- Для наблюдения за состоянием системы и ее очистки необходимо использовать смотровые колодца (из колец или уже готовые). Размещают их на расстоянии не более 12 м друг от друга. Сам колодец делают накопительным (с цельным дном – здесь потребуется дополнительное отведение воды) или поглощающим (дна нет – вода уходит в землю через щебенку).

Стоимость системы дренирования в первую очередь зависит от ее метража. Тип системы также существенно влияет на стоимость – поверхностная система не требует больших затрат, в то время как глубинная закладка системы – более трудоемкий и финансово-затратный. При кольцевом дренаже может быть достигнута экономия за счет сокращения количества смотровых колодцев, в то время как в пристенном варианте потребуется несколько колодцев.

На цену окажет влияние и вид выбранных труб, а также марка геотекстиля.

Дренаж вокруг отмостки

Как теперь очевидно, отмостка скорее выполняет функцию дорожки вдоль дома. Если ширина позволяет, то на отмостке можно поставить садовую мебель. Если же стоит цель отвести воду от дома, необходимо обустроить дренаж.

Что следует знать о дренажных системах

Систему водоотведения проектируют до постройки дома.

При этом если у дома будет фундамент в виде плиты, подготовительные работы по выкапыванию траншей лучше сделать до момента заливания плиты. Если же предполагается свайный или ленточный фундамент, сооружение системы делается после завершения строительства здания и отмостки.

Устройство дренажа вокруг отмостки

При устройстве дренажа важно правильно рассчитать глубину закладки системы, особенно если это система закрытого типа. За счет многослойности глубина закрытой системы существенно больше поверхностной:

- Толщина песчаного слоя должна быть не менее 5-10 см;

- Слой гравия или щебенки – не менее 10-15 см снизу трубы и столько же сверху;

- Толщина трубы, если это полимерная, составит не менее 110 мм;

- Завершающий слой почвы толщиной 20-30 см.

Кроме того, по всей длине залегания трубы должен сохраняться уклон.

Устройство дренажа вокруг дома – боремся с грунтовыми водами

Близко проходящие к поверхности земли воды могут сильно навредить строениям на участке. Поэтому в ряде случаев устройство дренажа является острой необходимостью.

Множество специализированных компаний предлагают свои услуги по обустройству систем дренирования. Однако, зная особенности своего участка и правила монтажа, вполне возможно обустроить систему собственноручно.

Как сделать работы своими руками

Если принято решение об устройстве поверхностной системы, то вначале выкапываются канавы глубиной и шириной не менее 50 см. Далее внутреннюю поверхность канав можно:

- Укрепить камнем;

- Выстлать гидроизолирующим материалом;

- Забетонировать;

- Заложить распиленной вдоль пластиковой или асбоцементной трубой;

- Уложить специально предназначенными пластиковыми лотками.

Сверху канавы прикрывают декоративными решетками, что защищает их от скопления мусора и позволяет проводить чистку.

В случае устройства глубинной системы дренажа работы проводятся в определенной последовательности:

- Сначала выкапывают траншею. Глубина определяется максимальной точкой подъема грунтовых вод;

- Дно засыпают песком, далее поверхность траншеи выстилают геотекстилем так, чтобы края выходили за стенки траншеи;

- Поверх геотекстиля выкладывают щебенку или гравий, в середину которого размещают трубу с перфорацией;

- Далее трубу закрывают новым слоем щебенки;

- Края геотекстиля складывают наподобие обертки;

- Завершающий слой – песок и плодородная почва.

Только такая последовательность действие и использование именно этих материалов позволяет добиться высокой эффективности работы глубинной системы дренажа.

Заключение

Всем хорошо знакома поговорка «вода камень точит». В случае с загородной постройкой последствия этой поговорки могут быть весьма плачевными – излишнее увлажнение почвы, обильные осадки, застаивание воды после таяния снегов или обильных осадков в конечном итоге вполне могут привести к разрушению фундамента и образованию плесени.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, стоит задуматься об устройстве дренажной системы вокруг загородного дома.

Источник

Установка дождеприемника в отмостку: возможные варианты защиты дома

Наступивший сезон проливных дождей может быть долгожданным благом для растительности на участке, но он же становится серьезной угрозой для дома, фундамента, цоколя и придомовой территории в целом. Чтобы уберечь основание здания от разрушительного влияния влаги, по его периметру обустраивают отмостку. Для «защиты этой защиты» многие хозяева дополнительно сооружают ливневую канализацию. Неотъемлемой частью системы в большинстве случаев становится специальный резервуар — дождеприемник. Он выполняет ту же работу, что и более крупные конструкции, использующиеся в муниципальных ливневых системах. Однако владельцам частных домов, может быть, будет интересно, по каким критериям выбирают такие резервуары, как происходит установка дождеприемника в отмостку.

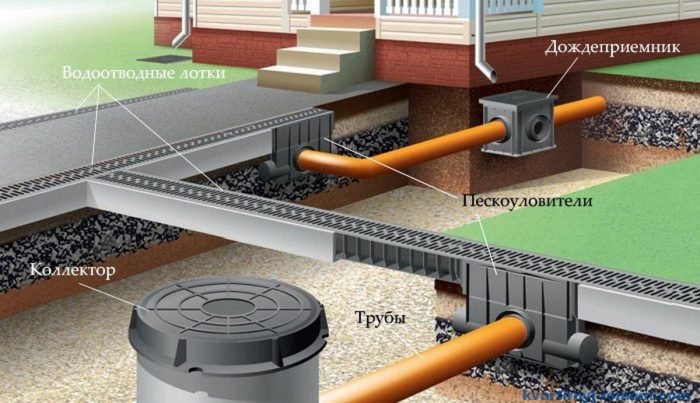

Знакомство с ливневой канализационной системой

Эту разновидность канализации чаще называют просто — ливневка. Если говорить про устройство системы, то она максимально проста, но работает эффективно. Вода, попадающая с крыши в емкость через решетку, сначала фильтруется, а потом стекает по трубам, расположенным с уклоном в дренажную канаву, либо в приемный колодец.

Любая ливневая канализация имеет определенный набор элементов. В ее состав входят дождеприемники (водоотводы), которые связаны в систему с помощью подземных трубопроводов. В ливневке могут быть дополнения: например, водоотводные, водосточные лотки, фильтры, пескоуловители. Некоторые резервуары отличаются тем, что в них предусмотрены уплотнители, усиливающий кант.

Устройство, функции, выбор дождеприемников

Дождеприемники делятся на две большие группы: первые предназначены для частных владений, а вторые используют для обустройства систем на промышленных объектах. Конструкции, входящие в дренажную систему частного дома, выполняют несколько функций.

Предназначение

Любой водоотвод должен выполнять сразу довольно много обязанностей. К ним относится:

- защита стен и основания дома от воды, стекающей с крыши;

- предохранение подвала или цокольного этажа от подтапливания;

- защита декоративных элементов (клумб, дорожек, грядок) от размытия;

- защита от образования на придомовой территории «искусственных водоемов» — луж;

- экономия: дождевая (талая) вода собирается в дренажные колодцы, поэтому ее можно использовать в хозяйственных целях, не тратя чистую жидкость.

Еще одна важная функция этого элемента ливневой системы — препятствование возможному разрушению отмостки из-за большого количества стоков. Они с помощью «дождеулавливателей» сразу отводятся, не причиняя покрытию вреда.

Элементы водоотвода

Конструкция дождеприемников также довольно проста. Стандартное устройство состоит из:

- корпуса-резервуара — емкости квадратной или цилиндрической формы;

- декоративной решетки, которая служит защитой и одновременно украшением;

- дождеприемной корзины (другие названия — сифон, пескоуловитель, фильтр);

- труб: фавориты — изделия из ПВХ для канализации, реже используют асбоцементную продукцию, керамику и чугун.

Решетки изготавливают из высокопрочного пластика, нержавеющей либо оцинкованной стали, из чугуна. Их оснащают фиксаторами и защелками, которые гарантируют плотное прилегание к корпусу, невозможность случайного открывания.

Корзины — элементы, не испытывающие большие нагрузки, поэтому их выполняют из пластика. Иногда относительно сложные устройства заменяют обычные лотки, которые называют перегородками. Любую конструкцию нужно регулярно очищать от мусора.

Предназначение сифонов — служить гидрозатвором в то время, когда происходит установка дождеприемника в отмостку. Они же не дают распространиться неприятному запаху, который идет из ливневой канализации, помогают легко зафиксировать корзину для сбора листьев и другого мусора.

Отличаются модели способом отведения воды. Стандартный вариант — удаление стоков в стороны. К таким дождеприемникам присоединяют трубопровод. Удаление жидкости вниз предусмотрено для устройств, вода из которых сразу уходит в грунт, в дренажный колодец.

Принцип работы стандартной системы с трубопроводами элементарен.

- Дождевая (талая) вода собирается в желоба, затем самотеком следует в водосточную трубу, по которой попадает на решетку дождеприемника.

- Там с помощью фильтра жидкость очищается от песка и мелкого мусора. Все загрязнения остаются на дне корзины или фильтра, а вода следует по трубопроводу.

- Благодаря уклону к колодцу-накопителю жидкость беспрепятственно попадает в него.

Когда возникает необходимость, воду используют для полива или прочих хозяйственных нужд. Несмотря на простоту конструкции и ее работы, отказ любого элемента способен привести к ЧП — к затоплению участка.

Материалы для изготовления

Дождеприемники изготавливают из нескольких материалов. Каждый из них имеет как достоинства, так и недостатки.

Пластик

Такие дождеприемники остаются самыми популярными товарами. Причины — практичность материала, его небольшой вес, такая же цена. В роли сырья выступает полиэтилен или полипропилен, оба представителя полимеров достаточно прочны, чтобы справиться с нагрузками. Современные модели способны эксплуатироваться при температуре от –40° до +90°.

Стандарт для пластиковых изделий — кубическая форма. Длина граней — 250, 300, 400, 500 мм. На каждой стороне устройств есть патрубки, позволяющие подключать трубы диаметром 50-110-200 мм. Существует особая маркировка дождеприемников.

Например, буква «А» свидетельствует о возможной нагрузке до 1,5 тонн. Последняя литера в списке — F (90 тонн). Понятно, что такие надежные устройства используются только там, где движение массивной специальной техники — правило. Это доки, аэропорты и т. п.

Достоинства этих конструкций для частных домов — легкий монтаж из-за минимального веса, простая очистка, широкий ассортимент. Минусы у пластиковых изделий все же есть. К ним относится невозможность справиться с большими, случайными нагрузками. Если нарушится герметизация резервуара, то произойдет утечка.

Полимербетон

Данные дождеприемники тоже относятся к полимерной разновидности, однако присутствие в составе конструкций бетона заставляет поместить их в отдельную группу. Это второй претендент, который успешно используют в отмостках на загородных участках, при обустройстве пешеходных дорожек, проезжей части, на автомобильных стоянках.

Полимербетонные дождеприемники обладают достаточной водостойкостью, способны «работать» с агрессивными средами. Им не страшны морозы, е вес позволяет справиться с монтажом самостоятельно. Что насчет минусов? Существенных недостатков у таких конструкций нет.

Чугун

Этот сплав известен своим большим весом, однако этот недостаток нивелируется другим качеством — максимальной надежностью: такие конструкции без труда справляются с нагрузкой до 90 тонн. Чугунные дождеприемники не боятся резких перепадов температур, могут иметь разную форму — квадратную, круглую либо прямоугольную.

Главные плюсы чугунных изделий: их масса, максимальная прочность, потому долговечность. Минусы таких дождеприемников — возможная коррозия, сложность транспортировки и установки из-за серьезного веса.

Что влияет на выбор дождеприемника?

В этом случае хозяева дома должны учитывать такие факторы:

- количество осадков в местности, их интенсивность;

- площадь крыши, а значит, ливневой системы;

- способность покрытия впитывать влагу;

- особенности (размеры) отмостки;

- толщину снежного покрова.

Чаще всего выбор останавливают на легких, потому практичных, пластиковых дождеприемниках. Если количество осадков велико, то лучше приобрести более надежную чугунную конструкцию, так как она способна справиться с повышенными нагрузками.

Предварительный расчет объема стоков

Этот этап для владельцев домов обязателен. Необходимости в нем нет только в одном случае: если стоки планируют не собирать, а выводить за пределы участка. При таком обустройстве ливневой системы стандартный водопровод диаметром 110 мм эффективен. Он не предполагает возникновения каких-то проблем с эвакуацией воды после ливня либо во время паводка.

Если слив планируется делать в накопительную емкость, то ее объем придется рассчитывать. Иначе есть риск столкнуться с переполнением резервуара. Самый простой вариант — использование онлайн-калькуляторов. Они рассчитывают объем воды по формуле:

Q = q х F х Y, но ее надо «расшифровать»:

- Большая Q в этом случае общий объем воды, он может измеряться в л/с, л/м либо в м 3 /ч.

- Маленькая q (л/с на 1 га) — коэффициент интенсивности осадков в конкретной местности. Его можно найти на картах-схемах, в таблицах метрологических, проектных организаций.

- F (м 2 ) — общая площадь поверхности, с которой собирается вода (например, площадь крыши здания или территории около него).

- Y — коэффициент водопоглощения поверхности, с которой происходит водоотвод.

Последнее значение в онлайн-калькуляторах заменяет название разных покрытий. Например, асфальт, кровля, тротуарная плитка и т. д.

Установка дождеприемника в отмостку

Если говорить о корректности такой операции, то обычно делают все наоборот. Сначала занимаются монтажом дождеприемника, к которому присоединяют трубы, а потом уже сооружают отмостку. Или делают обе операции практически одновременно.

Да, установка дождеприемника в отмостку возможна, если есть шанс удалить с нее часть покрытия, вырыть мини-котлован, а затем заняться монтажом устройства. Но в этом случае все равно нужно обеспечить корректную прокладку трубопровода, а это создаст дополнительные трудности.

Что надо «намотать на ус»?

Перед началом работы необходимо познакомиться с рекомендациями, которые нужно выполнить, если хозяева хотят сделать максимально эффективную ливневую систему.

- При монтаже водоотводной системы необходимо обеспечить оптимальный уклон. Например, для трубопроводов с диаметром 110 мм он составляет 20 мм/м. Меньшее сечение трассы, большая загрязненность стоков требует увеличения угла наклона.

- Ливневая труба должна располагаться ближе к центру дождеприемника. Расстояние от ее края до поверхности решетки обязано позволять беспрепятственно снимать этот элемент, а также поднимать корзину (вытаскивать перегородку-лоток).

Водоотвод должен располагаться на 3-5 мм ниже, чем будущее покрытие отмостки. Точно так же монтируют ливневый отвод. Установка дождеприемника начинается с определения размеров отмостки, а также положения этих конструкций. Поэтому предварительное составление плана системы обязательно.

Монтаж дождеприемника

Если приобретен пластиковый куб-водоотвод, то операция по установке не слишком сложна. Она состоит из нескольких последовательных этапов.

- В выбранном месте выкапывают приямок. Его глубина больше высоты дождеприемника на 300-400 мм. Обеспечивают зазор между стенками: он составляет от 30 до 50 мм. Не забывают, что такое же расстояние должно остаться от поверхности готовой отмостки до решетки устройства.

- Подготавливают к монтажу корпус конструкции. Для этого лобзиком вырезают отверстие по шаблону. Стандартом для ливневых систем считаются 110 мм. Трубы выбирают «ливневого», оранжевого (рыжего) цвета. Они способны выдержать более низкие температуры, чем домашние серые изделия.

- На дно ямы засыпают песок (его смесь с гравием), который проливают и трамбуют. Слой этого материала рассчитывают. Чтобы решетка водоотвода расположилась на нужном расстоянии до поверхности, сначала точно определяют толщину бетонного основания. Она составляет от 50 до 100 мм. Горизонтальность проверяют уровнем.

- После трамбовки заливают раствор. Дальнейшая работа подразумевает два варианта. Резервуар можно установить сразу, либо дождаться застывания бетона. Первый способ дает возможность сразу проверить положение и выровнять конструкцию. Последний вариант позволяет избежать потенциальной просадки корпуса.

- Все оставшееся пространство между стенками короба и котлована равномерно заливают бетоном. Многие мастера рекомендуют усилить эту конструкцию арматурой. Операцию выполняют так, чтобы уровень раствора не помешал монтажу декоративного покрытия. В некоторых случаях заливку бетона между стенками пропускают.

Последний этап — подключение водопровода, для которого заранее копают траншеи с необходимым уклоном. После завершения работы внутрь резервуара устанавливают корзину-сифон или лоток, затем ливневую систему тестируют с помощью шланга для полива. Если она работает безукоризненно, траншеи (если без бетонирования, то и мини-котлован) засыпают грунтом, а затем приступают к сооружению отмостки, монтажу тротуарной плитки либо другого вида облицовки.

Сооружение отмостки

Перед строительством защитной ленты занимаются разметкой, которая должна учесть расположение всех элементов системы. Но сначала определяют оптимальную ширину будущей отмостки. Обязательное условие — ширина, большая, чем у свеса крыши. Для ограничения периметра используют традиционные колышки и леску.

Обустройство траншеи

Внутри размеченного участка выкапывают траншею. При мягком грунте в земляных работах нет необходимости. Почву просто трамбуют на нужную глубину. Ее определяет материал, из которого будет изготавливаться отмостка. Для традиционного бетона глубина составляет 70-100 мм, минимальное значение — 50 мм. Толщина отделки в этих цифрах не учитывается. На дно траншеи укладывают геотекстиль.

Заливка отмостки

Бетон для сооружения отмостки, должен быть морозостойким, марка — как минимум М200. Этот этап почти ничем не отличается от обустройства ленточного фундамента. Аналогично сооружают опалубку, в которую засыпают песчано-гравийную (щебеночную) подушку, затем закладывают арматурную сетку.

Серьезное отличие отмостки от классической ленты — необходимость гарантировать небольшой уклон (3-5%) в направлении участка. Он нужен, чтобы вода на поверхности не оставалась, а сразу же стекала. Самые большие проблемы приносят с собой косые дожди.

Альтернатива — поверхностный водоотвод

Иногда бывает необходимо избавить от влаги тротуарную плитку, однако уклон не дает возможности направить стоки за пределы участки или в резервуар-водосборник. В этом случае подходящим вариантом считается поверхностная система. Она состоит из дождеприемника и лотков: покупных (пластиковых, полимербетонных), либо сделанных из бетона самостоятельно.

Работа по обустройству дренажной системы выглядит так:

- Сначала также составляют схему, на которой отмечают направление движение и уклон водопровода. Затем в пескоуловителе вырезают отверстие.

- Подготавливают небольшую траншею для установки лотков, не забывая о соблюдении уклона. С помощью колышков и лески намечают линию для канавы. Ее делают больше чем лотки, примерно на 100 мм.

- Занимаются примеркой водоотвода. Все элементы, начиная с верхнего лотка, укладывают в траншею. На этом же этапе, если есть необходимость, участки подгоняют. Их подрезают болгаркой.

- Дно заливают бетоном, на который укладывают подготовленные лотки. Во время монтажа корректность уклона проверяют уровнем. Исправляют положение резиновой киянкой.

- Изолируют полимербетонные элементы герметиком, присутствующим в комплекте. К последнему торцу приклеивают заглушку.

После набором бетона прочности дренажную систему закрывают решетками, обкладывают тротуарной плиткой. Но не забывают, что решетка должна быть «утоплена» на 3-5 мм.

Как ухаживать за дождеприемником?

Ливневая защита нуждается в обслуживании точно так же, как и канализационная система. Водоотвод регулярно засоряется, поэтому чистить его необходимо.

- Корзину пескоуловителя или перегородку очищают от песка по мере заполнения элемента.

- Регулярная промывка мощной струей воды позволит быстро избавиться от всех загрязнений.

- Обязательно используют инструменты. Скребки или шпатели идеально подходят для очистки стенок резервуара от налета, плесени и микробов. Чистящие средства не помешают.

Главная задача очистки — предотвращение серьезного засорения конструкции. К тому же такие операции смогут «предвосхитить» появление неприятного запаха.

Установка дождеприемника в отмостку, строительство бетонной полосы — операции несложные, поэтому они по силам любому хозяину. Как эта работа выглядит «вживую», можно узнать, посмотрев следующее наглядное пособие:

Источник