Простая отладочная плата для микроконтроллеров PIC

Это устройство предназначено в первую очередь для изученuя основ микроконтроллерной техники u получения практических навыков программирования u отладки программ для широко распространённых микроконтроллеров среднего семейства фирмы Microchip PIC16F84A, PlC16F628А и может быть использовано в лабораторных и исследовательских целях. Прu подключении внешних периферийных устройств оно может служить макетом разрабатываемой микроконтроллерной системы, позволяя отлаживать программы во взаимодействии с реальными источниками сигналов и исполнительными устройствами.

В настоящее время в радиолюбительской практике широко используются микроконтроллеры семейства PICmicro. Они отличаются невысокой стоимостью, сокращённым набором команд, низким энергопотреблением, достаточным для многих задач быстродействием и развитой встроенной периферией. Однако любое устройство с микроконтроллером очень сложно разработать, не имея соответствующих средств программирования и отладки.

Для микроконтроллеров рассматриваемого семейства сегодня выпускают достаточно много промышленных программаторов, в том числе PicProg, Uniprog, EXTRA-PIC, PICkit-2.

Имеется и большой ассортимент пригодных для повторения программаторов любительской разработки. А вот разнообразие отладочных плат значительно скромнее: отечественные ЛОК-2, ЛОК-4 [1, 2], зарубежные PIC-Easy [3], PIC-PG4 [4], PIC-MT-USB [5], LAB-X1 [6] и др. Эти платы, однако, сложны по конструкции и слишком дороги для простого радиолюбителя.

Предлагаемая простая отладочная плата «PIC-ЛАБ» предназначена для отладки программ для таких широко распространённых микроконтроллеров, как PIC16F84A и PIC16F628A, в лабораторных и домашних условиях. Схема платы приведена на рис. 1.

Для микроконтроллера DD2 с отлаживаемой программой предусмотрена панель DIP-18, что позволяет легко заменять его. Кроме микроконтроллеров указанных на схеме типов в панель можно устанавливать и другие 18-выводные, имеющие аналогичное назначение выводов, например PIC16F648.

Все линии порта А установленного на плату микроконтроллера выведены на разъём XS2, а порта В — на разъём XS3. Сюда подключают необходимые при отладке внешние устройства. На плате имеются восемь единичных светодиодов HL2—HL9 и семиэлементный светодиодный индикатор HG1. С помощью блоков DIP-выключателей SA2—SA5 их можно подключить к порту В микроконтроллера через ограничивающие ток резисторы R8—R15.

Включают светодиоды HL2—HL9 записью лог. 1 в соответствующие разряды регистра PORTB микроконтроллера. Поскольку индикатор SA15-11EWA (HG1) с общим анодом, его элементы включают записью лог.0 в соответствующие разряды того же регистра. Если заменить индикатор аналогичным, но с общим катодом, например, SC15-11EWA, то его выводы 1 и 5 необходимо отключить от плюсового провода питания и соединить с общим проводом, как показано на схеме крестом и штриховой линией. Тогда элементы индикатора будут включаться, как и светодиоды HL2—HL9, записью единиц в разряды регистра PORTB.

DIP-выключателями блока SA1 к линиям RA0—RA3 порта А микроконтроллера при необходимости могут быть подключены кнопки SB1—SB4. При чтении регистра PORTA нажатым кнопкам соответствуют нули в соответствующих разрядах, не нажатым — единицы.

На плате предусмотрены также подключённый к выводам тактового генератора микроконтроллера кварцевый резонатор ZQ1, управляемый звуковой генератор на микросхеме DD1 с пьезоизлучателем НА1, коммутатор на транзисторе VT1 для управления нагрузкой, подключаемой к контактной колодке ХТ1. Работу звукового генератора разрешают записью лог. 1 в разряд RB7 регистра PORTB микроконтроллера. При этом должны быть замкнуты контакты 1—12 и 3—10 блока выключателей SA5. Громкость звукового сигнала можно увеличить, отключив один из выводов излучателя звука от общего провода и соединив его с выходом элемента DD1.3, как показано на схеме штриховой линией. Если вместо контактов 1 — 12 замкнуть контакты 2—11, то разряд RB7 станет управлять состоянием транзистора VT1.

Состояния выключателей блоков SA1—SA5, необходимые для организации работы отладочной платы «РIC-ЛАБ» в перечисленных ниже режимах, указаны в таблице ( • — контакты замкнуты, о — контакты разомкнуты).

Режим 1 — индикация состояния всех линий порта В микроконтроллера восемью светодиодами HL2—HL9.

Режим 1.1 — светодиодная индикация состояния только семи линий порта В (RBO—RB6), выход RB7 управляет генератором звуковой частоты с пьезоизлучателем звука НА1.

Режим 1.2 — то же, что режим 1.1, но выход РВ7 управляет не звуковым генератором, а транзистором VT1.

Режим 2 — к линиям RB0—RB6 подключены катоды семиэлементного индикатора HG1.

Режим 2.1 — то же, что 1.1, но вместо светодиодов HL2—HL8 к линиям RB0—RB6 подключены катоды семиэлементного индикатора HG1.

Режим 2.2 — то же, что 1.2, но вместо светодиодов HL2—HL8 к линиям RB0—RB6 подключены катоды семиэлементного индикатора HG1.

Режим 3 — к портам микроконтроллера подключены только внешние устройства (через разъёмы XS2 и XS3).

Режим 3.1 — к порту А микроконтроллера через разъём XS2 подключены внешние устройства, порт В используется, как в режиме 1 или 2.

Режим 3.2 — к порту В микроконтроллера через разъём XS3 подключены внешние устройства, выводы RAO—RA3 порта А соединены с кнопками SB1 — SB4.

Детали и конструкция отладочной платы

Все детали устройства смонтированы на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5мм (рис. 2). Расположение на ней элементов показано на рис. 3. Плата рассчитана на установку постоянных резисторов С2-23-0.25 (R19) и 02-23-0,125. Конденсаторы С1, С2 — плёночные К73-17, а СЗ, 04 — керамические КТ-2 или К10-7В. Блоки выключателей SA1— SA4 — SWD1-4, SA5 — SWD1-6, кнопка SB5 — PSM1-1-0. Гнездо питания XS1 — DS-225, разъёмы XS2 и XS3 — однорядные цанговые панели соответственно SCSL-7 и SCSL-9, колодка XT 1 — DG301-5.0-03P. При необходимости к ней можно подключить динамическую головку 0,5ГД-30 или другую нагрузку сопротивлением не менее 16 Ом.

Вместо транзистора КТ829Б можно использовать другой той же серии. Семиэлементный индикатор с общим анодом SA15-11EWA заменяется A-1501R. Об установке индикатора с общим катодом было рассказано выше. Одну из проволочных перемычек на плате в этом случае следует перенести в положение, показанное на рис. 3 штриховой линией. Светодиоды L-816Н можно заменить на КИПМ15М10-К4-П5, а пьезоизлучательКР1-32101_— на ЗП-1.

Отладочная плата »PIC-ЛАБ» пригодна для использования в качестве средства обучения, при выполнении лабораторных экспериментов, а также для макетирования и отладки программ практических разработок на базе микроконтроллеров. Питать её можно от любого стабилизированного источника напряжения +5 В, в том числе от сетевого адаптера, способного отдавать ток не менее 200 мА.

Источник: Радио №11 2012г.

Автор: Е. КОЛЕСНИКОВ, г. Новомосковск Тульской обл.

| C этой схемой также часто просматривают: |

ЗАЖИГАЛКА ДЛЯ ГАЗА

Зарядное устройство для автомобильных и мотоциклетных батарей

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов

Имитатор для проверки телефонных аппаратов

Простые датчики для охранной сигнализации

Стабилизаторы напряжения на микросхеме ВА6220

Выключатель для настольной лампы

Усилитель ЗЧ с низким напряжением питания

Ограничитель разрядки аккумуляторной батареи

Источник

ОТЛАДОЧНАЯ ПЛАТА PIC MICROCHIP

Каждый, кто занимается проектированием устройств на микроконтроллерах, рано или поздно сталкивается с необходимостью протестировать написанную прошивку. Проблема компьютерных симуляторов в том, что они дают идеальный результат, тогда как на схему, собранную “в железе”, влияет множество внешних факторов. Поэтому при отладке предпочтительнее использовать специальные отладочные платы, на базе которых можно быстро собрать и испытать практически любое устройство.

Больше всех повезло тем, кто работает с микроконтроллерами AVR – к их услугам широко представлены различные вариации Arduino, ставших в последние годы достаточно дешёвыми. Аналогичные платы для PIC значительно дороже и не так распространены, поэтому зачастую приходится довольствоваться простыми макетными платами со множеством контактных “пятачков”. Однако, как показывает практика, такие “макетки” не очень удобны в использовании, а их контакты имеют свойство быстро разбалтываться. Что же касается самодельных плат, то они либо заточены под определенный тип контроллеров, либо сложны для повторения.

После нескольких загубленных листов текстолита, решил разработать свою отладочную плату, предназначенную для тестирования восьмибитных микроконтроллеров в 8- 14- 18- и 20-выводных корпусах. Среди них: PIC12F629, PIC12F675, PIC12F683, PIC12F519, PIC16F676, PIC16F630, PIC16F628A, PIC16F627A, PIC16F648A, PIC16F690, PIC16F685, PIC16F687, PIC16F689 и другие совместимые по расположению выводов.

В перспективе также возможно расширение поддерживаемых моделей с помощью специальных переходников – вплоть до поддержки контроллеров AVR. Схема платы представлена ниже:

Для упрощения схемы на плате были оставлены только те блоки, которые либо являются общими для большинства устройств, либо необходимы для базового тестирования:

- 3 мм светодиоды с токоограничивающими резисторами;

- Блок стабилизатора;

- Панельки для микроконтроллера и соединительных проводов;

- Резистор 10k для предотвращения сброса;

- Гнёзда контактов Vdd и Gnd;

- Гнёзда контактов кнопок и подтягивающие резисторы;

- Собственно тактовые кнопки;

- Подстроечный резистор для регулировки контрастности ЖКИ;

- Блок “пищалки”;

- Управление подсветкой ЖКИ;

- Гнёзда для подключения ЖКИ;

- Гнёзда для подключения семи сегментного индикатора.

Так как многие микроконтроллеры PIC допускают работу от пониженного напряжения, на плате был установлен джампер для переключения питания. В режиме “>5 в” питание осуществляется через стабилизатор типа 7805, а в режиме “

Форум по обсуждению материала ОТЛАДОЧНАЯ ПЛАТА PIC MICROCHIP

Источник

PIC16F877A — Отладочная плата

Статья адресована тем, кто знаком с электроникой и , может быть, с микроконтроллерами, но , так как и Я, не работал с конкретным видом микроконтроллеров. В ней я хочу изложить свой опыт освоения PIC-контроллера PIC16F877A. В основе изучения создание несложной схемы «Отладочной платы», как универсального электронного устройства, сравнимого с ПЛК для АСУ. В том смысле, что одно и то же устройство, по необходимости, становится различным изделием, в зависимости от программы. Рассмотрим создание нескольких устройств и освоение приемов программирования. В дальнейшем «Отладочную плату» можно будет использовать для создания многих иных проектов. В статье будут рассмотрены вопросы :

- Программирование с использованием бесплатно предоставляемых производителем MicroCHIP программных средств MPLAB-XIDE и компилятора XC8.

- Освоение программирования портов ввода-вывода, 7-ми сегментных индикаторов, таймеров, прерываний, ADC- преобразователя.

«Отладочные платы», как изделие, появились по инициативе производителей электронной продукции, в частности — микроконтроллеров . Они позволяют быстро и легко осваивать использование продукции. Кроме того – они с успехом могут заменять «макетные платы», изготовление которых является неотъемлемой составной частью проектирования любого электронного устройства. Однако, пока микроконтроллер малоизвестен, производители, в рекламных целях, всячески снижают стоимость «отладочных плат», иногда даже присылают в подарок всем желающим. Но, как только приходит популярность, стоимость такой продукции становится «не по карману» многим желающим. Достаточно взглянуть на цены серий популярных отладочных комплектов : ARDUINO, EasyPIC, NUCLEO, DISCOVERY. При этом стоимость основного компонента – микроконтроллера сравнительно невысока. Для примера, стоимость PIC16F877A находится в районе 5$. Цель данной статьи – показать как создать свою недорогую и оптимальную, без излишеств, отладочную плату. Монтажная схема и печатная плата не рассматривается в виду нецелесообразности определенного вида конструкции. Наиболее приемлемым можно считать вариант монтажа на «универсальной печатной плате». Например такой.

По желанию, любой из повторивших «отладочную плату», сможет нарисовать свой вариант печатной платы, после окончательного выбора наиболее оптимальной принципиальной схемы, исходя из собственных потребностей направления разработки. К примеру — такая версия.

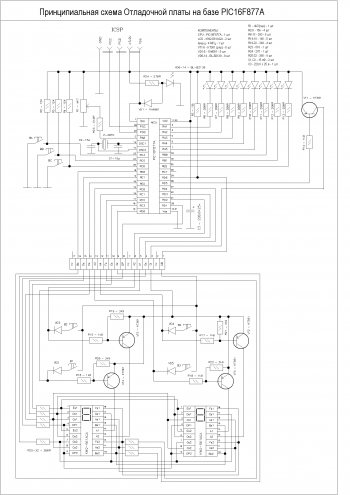

Полная принципиальная схема показана на рисунке №1. Для более детального рассмотрения используйте ссылки на ресурсы.

Подробнее рассмотрим принципиальную схему. В основе устройства микроконтроллер PIC16F877A. Синхронизация тактирования работы производится кварцем 14 МГц, подключенного стандартно согласно документации к выводам 13 и 14. К портам А и B подключены выходные индикаторные светодиоды. К этим выводам (параллельно резистор-светодиод) можно подключить выходные ключи для увеличения нагрузочной способности. Ключи могут быть любого типа – от транзисторно-релейных – до оптопарно–симисторных . Поэтому на принципиальной схеме они не указаны (все-таки «отладочная» плата). Одним из лучших вариантов можно считать «твердотельное реле типа SSR-10DA или SSR-25DA». К портам D, C и E подключены семисегментные индикаторы типа KW2-561AGA с общими анодами, которые можно заменить величайшим количеством аналогов сдвоенных, четверных или одинарных индикаторов с общим анодом, управляемых отдельным подключением анодов. Аноды подключаются через ключи pnp- транзисторов. Также подключены 7 кнопок без фиксации. А, В и С – отдельно к порту С. Использованы дополнительные подтягивающие резисторы 15-24 ком. Использовать внутренние не рекомендую – некоторые экземпляры микроконтроллеров не вытягивают входы, как следствие – ложные срабатывания, особенно в условиях дополнительных помех. Еще четыре кнопки – 1-4 подключены к портам индикатора таким образом, что бы их состояние можно было бы определять одновременно со сканированием анодов индикаторов через единственный порт ввода – RD6. Тем самым экономится три ввода, в сравнении с отдельным подключением. На схеме так же отображен разъем для внутрисхемного программирования ICSP. Вывод MCLR/VPP подключен к +5В через диод, чтобы после программирования, при подаче напряжения питания, микроконтроллер переходил в рабочий режим. Следует помнить, так же, что, программатор должен «отпускать» выводы программирования PGD & PGC. Некоторые самодельные программаторы этого не делают, вследствие упрощения схемы. Имеются несколько незадействованных выводов, которые, при необходимости, можно подключить в схему для наращивания вводов-выводов.

Таким же образом ищем XC8 Compilers. Так же скачиваем и стандартно устанавливаем в систему на компьютер.

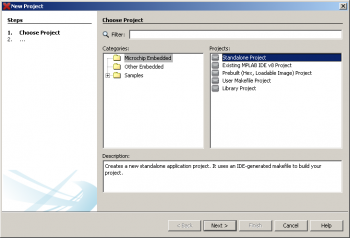

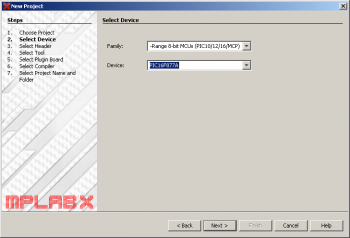

Запустим среду программирования MPLAB X IDE. В меню выбираем «Создать новый проект». Выбираем «Стандартный проект» (см.рис) затем – «тип микроконтроллера»-PIC16F877A.

|  |  |

|  |  |

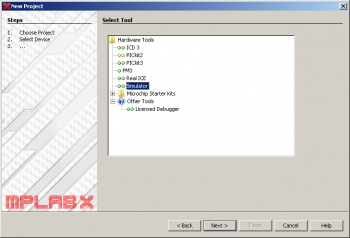

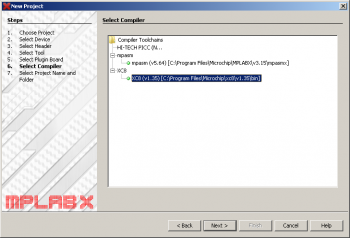

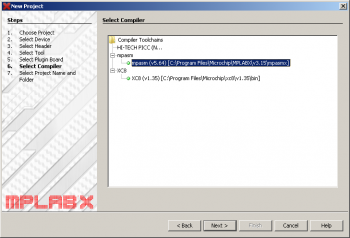

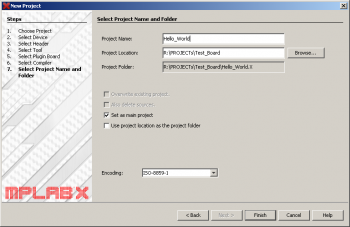

После этого MPLABX предлагает выбрать тип программатора. В данном случае принципиального значения в выборе нет. Можно выбрать Simulator или PICKit. HEX-файл прошивки будет сгенерирован в любом случае. Следующий шаг – выбор компилятора. Выбираем XC8 – компилятор СИ, который был предварительно скачан (free-версия) и установлен. В следующем примере используем MPASM-компилятор, поставляемый бесплатно со всеми MPLAB. Заключительный шаг создания проекта – Выбор имени проекта («AUTOMATIC_LIGHTING_EFFECTS») и папки расположения проекта. Нажатие кнопки Finish заканчивает создание проекта. Теперь в проект необходимо добавить исходный файл программы. Нажимаем правую кнопку на разделе исходные файлы проекта. Затем New ->main.c даем имя файлу, жмем Finish.

Рассмотрим программу, превращающую «универсальное электронное устройство», каковым, несомненно и является отладочная плата, в устройство определенного назначения. Одной из программ-прошивок, достаточно разнообразно использующей многие возможности аппаратного устройства платы, может быть программа «Автомат Световых Эффектов» . Ее исходный текст приведен ниже. По сообщениям MPLAB-X программа использует до 24% памяти программ и до 17% памяти данных. Ещё она использует 96 байт EEPROM, что так же является далеко не полным использованием. Т.е. у микроконтроллера остается еще масса ресурсов для развития программы.

Рассмотрим основные модули программы. В начале программы указана конфигурация работы микроконтроллера (то что в avr называют fuses). Слово конфигурации записывается в скомпелированную прошивку, благодаря чему отпадает необходимость ручной настройки программатора. Для этого в данном компиляторе существуют директивы #pragma config

В данной конфигурации выбран источник тактирования XT-кварц 4 Мгц, отключены WDT,BOR,LVP и защита памяти. В данном примере эти опции не нужны.

Благодаря использованию EEPROM программа запоминает какая «световая картина» была запущена на «Автомат Световых Эффектов» перед выключением.

Еще в EEPROM запрограммировано семь различных «световых картин» и знакогенератор для семисегментного индикатора.

Благодаря использованию EEPROM размер программы значительно компактнее, нежели все коды-сочетания пришлось бы программировать прямо в программе. Впрочем, PIC-контроллеры имеют возможность использовать свободную Flesh-память программ, даже если нет EEPROM. В данной программе для работы с EEPROM используются стандартные макросы XC8 – компилятора. Для загрузки знакогенератора — __EEPROM_DATA(8байт). Это «не исполняемый» макрос. Он обеспечивает загрузку данных не вовремя выполнения программы микроконтроллера, а во время программирования прошивки. Но в исходном тексте программы он обязательно должен вызываться в теле main(). EEPROM_READ(ADR) и EEPROM_WRITE(ADR,байт) — макросы выполняющие обмен данных во время выполнения программы микроконтроллера.

Кнопки A и С – функционируют как установка номера световой картины. При этом номер 8 – режим АВТО, в котором все программы повторяются по очереди. Кнопка В – реверс. А кнопка №1 – СТОП, №2 – быстрое включение АВТО, №3 – резервная, №4 – запуск после нажатия СТОП. Используемые порты ввода-вывода инициируются в теле функции Init_Ports(). Названия всех определений регистров и битов находятся в файле pic16f877a.h компилятора, где их и можно посмотреть. А включать этот файл в тело программы – не обязательно. MPLAB-X сама указывает компилятору какой микроконтроллер был выбран на этапе создания проекта. О том как создавать проекты – смотрите далее. Функция Init_TMR0() настраивает таймер на работу по прерываниям. Благодаря чему обеспечивается запланированное свечение индикаторов и опрос кнопок.

Так же в обработчике прерываний обрабатываются прерывания ADC – преобразователя. Показания которого, определяемые переменным резистором R1 схемы, используются как задатчики темпа работы «Автомат Световых Эффектов». Собственно, это и есть все модули программы , рассмотренные вкратце. При внимательном рассмотрении исходного текста программы легко и быстро можно понять как запрограммировать ту или иную функцию микроконтроллера с помощью компилятора XC8-Free edition.

В следующем примере программы для «PIC16F877A — Отладочная плата», рассмотрим устройство «ЧАСЫ/ТАЙМЕР-ТЕРМОРЕГУЛЯТОР».

Источник