- Использование индейцами в бою различного оружия

- Традиционное оружие

- Читайте также

- Традиционное жильё

- Почему традиционное отождествление старой русской столицы — Великого Новгорода с современным городом Новгородом на Волхове вызывает сомнения?

- Искусство традиционное и священное

- Традиционное восточное общество и его потенции

- Традиционное хозяйство и колониальный капитал: политэкономический аспект проблемы взаимодействия

- Традиционное хозяйство

- Россия как традиционное общество

- Оружие

- Глава 3. ВЛАСТЬ И ТРАДИЦИОННОЕ ГОСПОДСТВО

- 2. Традиционное господство

- 8. ТРАДИЦИОННОЕ ПРАВО ИНДИИ

- 5. «ТРАГЕДИЯ ОБЩИННЫХ РЕСУРСОВ» И РАЗРУШЕНИЕ ДЕРНИНЫ. БЫЛО ЛИ ТРАДИЦИОННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫМ ГРАБЕЖОМ»? (см. примеч. 82)

- Традиционное и новое в Записке о жизни Ивана Неронова

- ИСПАНСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ ВООРУЖЕНИЕ

Использование индейцами в бою различного оружия

Лук был основным стрелковым оружием индейцев, и, хотя некоторые воины со временем становились очень хорошими стрелками из ружей, они редко достигали в обращении с ружьем такого же мастерства, как с луком. Ричард Додж вспоминал: «Когда я впервые встретил индейцев, мало у кого из них было огнестрельное оружие, а имевшиеся ружья были самого низкого качества. Универсальным оружием был лук. Даже те, кто имел ружья, носил их, по моему мнению, скорее из-за производимого ими шума (что мы назвали бы психологическим эффектом) или потому, что оно было ценной вещицей… В моем первом бою с индейцами я был весьма удивлен, увидев, как убегающие краснокожие неизменно прихватывали с собой свои луки и стрелы, но бросали ружья. Мой проводник объяснил, что индейцам мало пользы от ружей в ближнем бою. Воин мог выпустить полный колчан стрел за время, которое уходило на то, чтобы зарядить ружье и выстрелить один раз».

Лук был мощным и опасным оружием в руках краснокожего. Современники говорили, что белый человек с трудом мог натянуть тетиву сильного индейского лука на 10 сантиметров, тогда как индеец легко натягивал его до наконечника стрелы. При этом сила луков даже внутри одного племени порой значительно разнилась. Индейцы говорили, что бывали луки, натянуть которые было под силу не каждому краснокожему. По словам сиу, хороший лук посылал стрелу в бизона так, что наконечник скрывался в теле животного, отличный лук вгонял стрелу по оперение, а великолепный лук пробивал бизона навылет. Археологические раскопки на полях сражений между краснокожими воинами и американскими солдатами подтверждают, что стрелы легко пробивали черепа.

Капитан Вильям Кларк сообщал, что индейцы метко поражали движущиеся мишени, мчась верхом на своих скакунах, превосходно рассчитывая расстояние и влияние ветра на полет стрелы. На расстоянии в 50 метров лук был очень метким оружием. Преследуя всадника, отстреливающегося из лука, индеец старался подъехать к нему с правой стороны, потому что так тому было неудобно стрелять в преследователя.

Скорость стрельбы из лука была поразительна. Ноа Смитвик писал: «Насколько бы ни было примитивно оружие краснокожих, в скорости стрельбы оно дает им преимущество над старыми, одноствольными, заряжающимися с дула ружьями. Особенно во время атаки. Пока белый человек заряжает ружье, индеец способен выпустить дюжину стрел. А если краснокожим удается вынудить нас выстрелить всем сразу, мы оказываемся полностью в их руках». То же подтверждал Джордж Гриннел, писавший, что «стрельбу из лука могли производить очень быстро и с большой точностью. Я сам видел, как индеец взял в руку 6 стрел и выпустил их в цель гораздо быстрее и точнее, чем я мог сделать это из шестизарядного револьвера». Полковник Додж был свидетелем того, как индейцы, держа в левой руке 5–10 стрел, так быстро выпускали их из лука, что последняя стрела выстреливалась еще до того, как первая касалась земли, и делали это с такой силой, что любая из них могла убить человека, стоящего на расстоянии 30 ярдов. Юджин Уэйр, боевой офицер: «Лук со стрелами в руках индейца гораздо более опасное и эффективное оружие, чем револьвер. Несмотря на то что из револьвера можно быстро выстрелить 6 раз, после этого его невозможно перезарядить на скаку или бегу, если вас кто-то преследует. А индеец может выпустить с близкого расстояния 6 стрел так же быстро, как из револьвера, а затем так же быстро еще двадцать четыре. Поэтому, когда солдат отстреливает все свои пули, он становится добычей преследующего его индейца, вооруженного луком».

По словам Ричарда Доджа, до широкого распространения скорострельных ружей копье было самым грозным и опасным видом индейского оружия ближнего боя, и применение его в схватке несло верную смерть противнику. Дэвид Томпсон подтверждал, что копье являлось «страшным оружием в руках решительного человека». Оно обычно использовалось конным воином, и рана, оставленная им, как правило, была смертельной.

Юэрс утверждал, что воины Равнин в конном бою держали копье двумя руками над головой, нанося удар сверху вниз, и никто из них не перенял техники боя испанских конных копьеносцев, в которой одной рукой всадник управлял конем, а другой наносил удар копьем, но это не совсем верно. Команчи рассказывали, что всегда наносили копьем прямой колющий удар, держа его согнутой рукой и ударяя из-под мышки. По словам одного из них, если удар наносить сверху из-за головы, наконечник может попасть в кость и сломаться или же движение может напугать лошадь самого всадника. Юджин Уэйр, офицер армии США, сражавшийся с индейцами в 1860-х гг., утверждал: «Индейцы великолепно владеют копьями. У наших же парней имеются на вооружении сабли — индеец не может поразить солдата копьем, если тот вооружен саблей, но и солдат не может поразить саблей индейца, если тот вооружен копьем».

Сабли крайне редко применялись американскими солдатами в боях с индейцами, поскольку столкновения между ними начались с середины XIX в., а к тому времени получили распространение многозарядные ружья и револьверы, сделавшие использование сабель нецелесообразным. Когда среди техасских рейнджеров пошли разговоры о том, чтобы обеспечить их саблями, один старый вояка с усмешкой проворчал: «Они, несомненно, сослужат рейнджерам хорошую службу, особенно чтобы распугивать змей».

Не менее распространенным оружием индейцев были дубинки с жестко прикрепленными к рукояти каменными набалдашниками, которые использовали как в пешем бою, так и в конном. Хвост Ласки из племени кайна рассказал, как следует использовать военную дубинку против ножа: «Если враг пытается пырнуть тебя ножом, ударь его по руке или запястью военной дубинкой, чтобы выбить нож. А затем ею разбей ему голову». Торговец Эдвин Дениг отмечал, что любая попытка отразить удар такой палицей приводила к перелому руки, а если парировать удар не удавалось, он сбивал на землю даже очень сильного человека. Использование другого вида дубинок, у которых каменный набалдашник свисал с рукояти, а не жестко закреплялся на ней, описал торговец Генри: «Конный воин мчится на полном скаку, вращая камень вокруг рукояти. Каждый меткий удар сбивает на землю человека или его лошадь». Также часто в рукопашных схватках использовались металлические топорики — томагавки. Относительно метания томагавков в бою Эдвин Дениг в 1854 г. писал об индейцах Северных равнин: «Несмотря на широко распространенное мнение, томагавки и боевые топоры не метают во врага, а, напротив, к ним приделывают петлю, которую надевают на кисть». Однако Берландиер в 1828 г. сообщал, что многие команчи применяют «в бою булавы или метательные топоры».

Специальных ножей для боя или скальпирования не существовало — для этих целей использовали обычные. В бою использовался верхний хват, когда рукоять зажималась так, что лезвие ножа было направлено вертикально вниз. Удар наносился сверху вниз, чтобы проткнуть тело противника над ключицей, или сбоку горизонтально между ребер или в живот. Обычно ножом добивали уже раненного противника, скальпировали или уродовали его тело.

Огнестрельное оружие сыграло серьезную роль в истории индейских войн. Длинноствольные, заряжающиеся с дула ружья не были приспособлены для верхового боя. Они подходили для пешего бойца, который во время стрельбы твердо стоял на земле и имел возможность хорошо прицелиться. Перезарядка занимала много времени, порох отмерялся и засыпался, а пуля забивалась в дуло длинным шомполом. Все это занимало около минуты, а за минуту боя могло произойти многое. На скаку перезарядка такого ружья была делом еще более сложным, не говоря уже о стрельбе. Индейцы с уважением относились к ружьям, но только к заряженным. Пока противник за минуту перезаряжал свое ружье, воин на лошади покрывал расстояние в 300 ярдов и выпускал около 20 стрел. Чтобы выстрел был точным, человек должен был спешиться, тогда как лук позволял воину на протяжении всего боя оставаться верхом на коне. Индейцы приучали боевых коней стоять рядом с собой, когда воин спешивался в бою. Даже в 1860-х гг. среди краснокожих все еще были широко распространены старые, а зачастую антикварные ружья, заряжающиеся с дула. Порох и свинец они без труда получали у торговцев. Порох перевозился в роге-пороховнице, а свинец нарубался кусочками, которые выковывались в грубые шарики-пули. Они специально делались меньше диаметра ствола, чтобы легко проскакивать внутрь. Отправляясь в битву, индеец наполнял пулями рот. Выстрелив, он на полном скаку переворачивал пороховницу и засыпал в ружье неизвестное количество пороха, после чего сплевывал в дуло пулю. «Можно было не опасаться заряженного таким образом оружия, — писал Ричард Додж, — и солдаты без тени сомнения бросались на любое количество индейцев». Другой белый современник сообщал по этому поводу: «Так они заряжают и стреляют очень быстро — 4–5 раз за минуту, но не очень точно».

Поскольку индейский всадник в бою постоянно перекидывал свое тело с одного бока лошади на другой, чтобы противнику было тяжелее попасть в него, обычной практикой равнинников было целиться ему в область живота. Черноногие говорили, что так было проще подстрелить всадника. Священник Менгарини писал: «В бою нет беспорядочной стрельбы наугад, каждый плоскоголовый всегда целится (всаднику. — Авт.) в живот». Кроу упоминали, что целились в ту часть тела всадника, «которой он сидит на лошади».

Индейцы некоторых племен любили отпиливать у ружей стволы, чтобы их было легче держать, сидя в седле. Они думали, что такие ружья будут стрелять не хуже длинноствольных. Спиленное ружье при стрельбе можно было держать одной рукой, а другой — управлять лошадью.

Появление нового скорострельного оружия смогло серьезно переломить ситуацию на Равнинах не в пользу краснокожих. Как уже говорилось, первым экземпляром такого оружия был шестизарядный револьвер «кольт», с появлением которого один боец стал стоить нескольких. Техасские рейнджеры долго вспоминали «испытание „кольтов“» в битве в каньоне Нуэкес. Индейцы скакали вокруг них, выпуская стрелы. Рейнджеры дали залп из ружей, после чего вскочили на лошадей и бросились на индейцев, поливая их свинцом. Ситуация разворачивалась по совершенно непривычному сценарию. Обычно после такого залпа индейцы кидались на опустошивших ружья противников и убивали их. «Никогда, — вспоминал старый рейнджер, — банда краснокожих не бывала такой обескураженной, как во время той атаки. Они-то ожидали, что рейнджеры окажутся беззащитными». Индейцы бросились врассыпную, а преследователи гнались за ними около трех миль и многих убили. Но широкое распространение револьверы «кольт» получили только к концу 1850-х гг.

Спустя некоторое время индейцы также начали приобретать новое огнестрельное оружие и успешно использовать его в боях, что несколько уравняло противоборствующие стороны. Американский офицер писал по этому поводу: «Именно заряжающиеся с казенной части многозарядные ружья и металлические патроны превратили индейца Равнин… в изумительного солдата высшего разряда. Он уже был великолепным наездником, привыкшим всю свою жизнь сражаться верхом на коне. Единственное, что ему было необходимо, — меткое оружие, которое можно было легко и быстро перезаряжать на полном скаку».

Источник

Традиционное оружие

Степные индейцы имели довольно разнообразное вооружение. В ближнем бою использовались ножи, палицы, дубинки, кистени, копья. Цель на расстоянии поражали главным образом из лука. Однако применялись и копья, и метательные томагавки — топорики, которые вместе с огнестрельным оружием поставляли индейцам европейские торговцы. Предки степных индейцев использовали в древние времена копьеметалку и духовую трубку, но так как степная культура сформировалась, когда индейцы уже познакомились с огнестрельным оружием, то необходимость в неэффективных и архаических видах вооружения полностью отпала. Совсем другое дело лук и стрелы.

Почему лук сохранил свое значение? Во-первых, ружья хоть и были доступны, но стоили дорого, к тому же индейцы не могли их чинить и, естественно, производить. Хороший же лук мог сделать практически каждый воин, не говоря уже о профессионалах, которые изготовляли на заказ высококачественные и красивые луки и стрелы. Лук имел и другие преимущества. Для него не требовалось пуль, пороха, капсюлей; не уходило много времени на перезарядку. По стреле было несложно определить, чей выстрел достиг цели. Стрелы могли использоваться не один раз. Кроме того, выстрел из лука бесшумен, что зачастую очень важно, особенно на охоте и в «партизанской» войне, которую вели индейцы. Стрелы можно было посылать из укрытия по высокой и длинной дуге, чтобы они падали сверху.

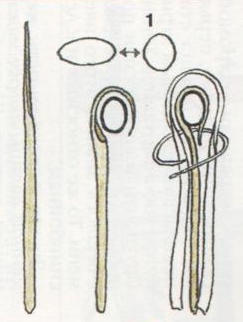

Если в открытом бою лук использовался наравне с ружьем, то на охоте индейцы неизменно отдавали предпочтение луку и стрелам. Обычно индейский лук был небольшим — 1 метр или чуть больше. Простой деревянный изготовляли из ясеня, вяза, тиса, кедра или орешника. Иногда такой лук укреплялся сухожилиями, проложенными вдоль его плечей. Более сложный, комбинированный лук состоял из деревянной основы и роговых накладок, также укрепленных сухожилиями. Для этих накладок применяли полосы, отщепленные от лосиных рогов, распрямленные рога горного барана или китовый ус, который выменивали у отдаленных племен западного побережья. Самый прочный и мощный лук делали целиком из рога. При изготовлении составного лука индейцы использовали клей, сваренный из бизоньих или оленьих копыт. Часто лук обматывали сыромятной кожей, иногда на него надевали, как чулок, шкуру гремучей змеи. Отделка и украшения были самыми разнообразными — цветная ткань, мех горностая, иглы дикобраза, раскраска и прочее.

Тетивой обычно служили сухожилия, взятые с позвоночника бизона.

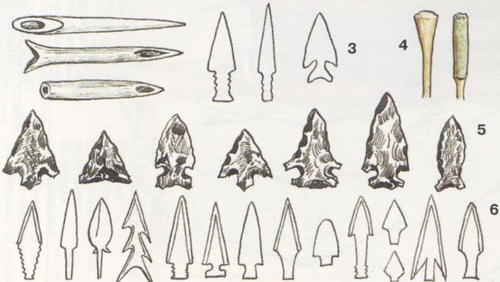

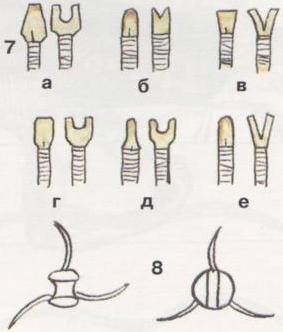

Стрелы были разной формы — в основном это касалось наконечников, тупого конца стрелы и выреза для тетивы. Длина стрелы выбиралась индивидуально, как правило, она равнялась длине руки владельца — от подмышки до кончиков пальцев.

Наконечники первоначально изготовляли из камня или кости; позднее индейцы научились вырезать их из листового железа. Наконечники имели треугольную форму, изредка ромбовидную. Стрелы для охоты на птиц или белок были без наконечников — этих мелких существ поражал просто мощный удар, от которого дробились кости.

Для стабилизаторов применялись подрезанные перья. Их всегда было три, и располагались они равномерно относительно друг друга. Каждый индеец мог раскрашивать стрелу на свой вкус — это помогало безошибочно определять владельца, но существовали и раскраски, присущие какому-то определенному племени. Например, стрелы Чейеннов имели три волнистые линии, нанесенные по всей длине от перьев до наконечника.

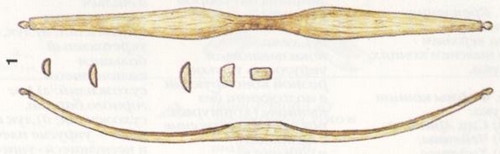

1. Форма обычного (неукрепленного) деревянного лука

Вид сбоку, спереди и сечения.

2. Сечения луков:

б) Навахо (с сухожилиями)

г) Сиу (с рогом и сухожилиями)

е) Не-Персе (с сухожилиями)

ж) Тонкава, Арапахо

з) Шошоны (с сухожилиями)

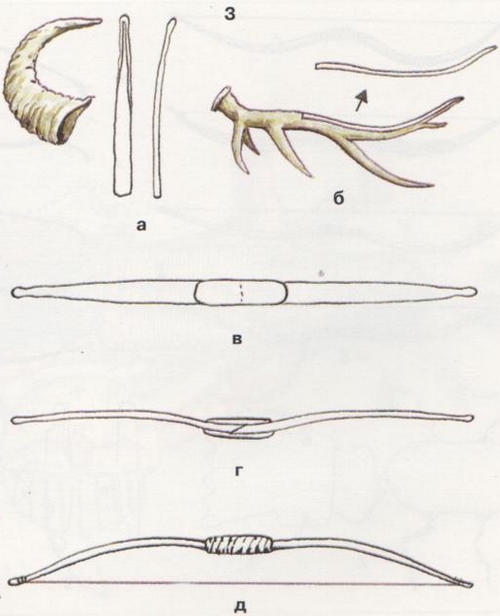

3. Изготовление лука из рога:

а) рог горного барана:

в, г) склеивание лука (вид сверху и сбоку);

д) окончательный вид.

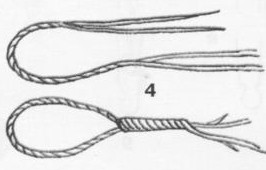

4. Плетение тетивы из сухожилий

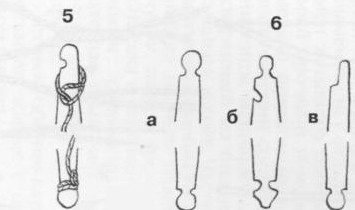

5. Крепление тетивы на верхнем и нижнем концах лука

6. Формы концов лука:

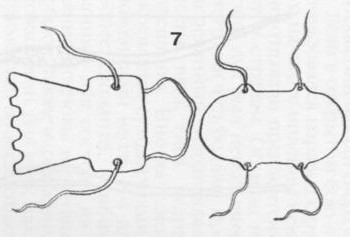

7. Формы кожаных нарукавников для защиты от ударов тетивы

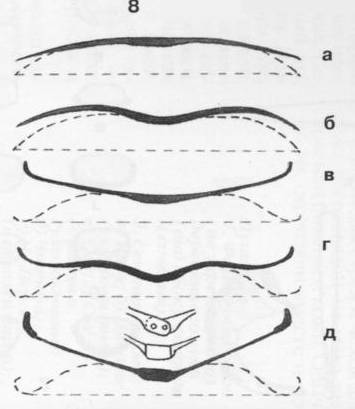

8. Схема, показывающая упругость у луков разной конструкции в положении без тетивы

Контуром показано положение с тетивой:

а) обычный деревянный лук;

б) деревянный лук с двойным изгибам и малым качествам сухожилий;

в) лук укрепленный большим количеством сухожилий;

г) рог горного барана, сухожилия;

д) лук из рога — упругие плечи и не гнущиеся «уши».

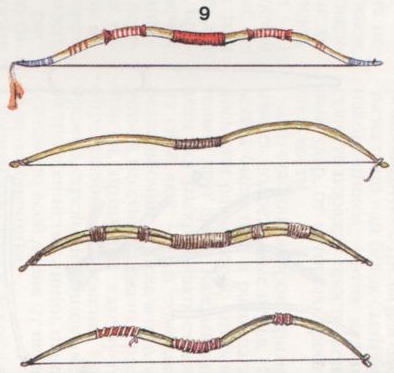

9. Различные формы луков

Воин Тетон-Сиу экипирован луком и стрелами, томагавком, ножом, щитом и палочкой для ку. 1870-е годы

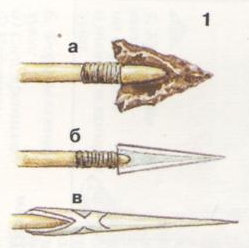

1. Варианты крепления наконечников:

а) каменный; б) железный; в) костяной

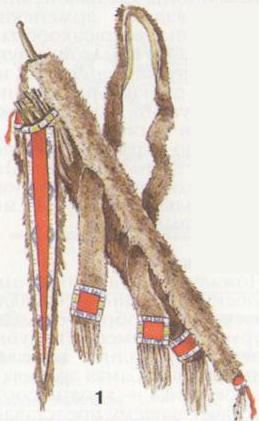

2. Стрелы: а) Чейенны, б) Сиу; в, г) Апачи

3-6. Наконечники стрел

3. Костяные наконечники.

4. Деревянные концы стрел для охоты на птиц или белок.

5. Каменные наконечники.

6. Железные наконечники (Тетон-Сиу).

7-8. Хвосты стрел

7. Хвосты стрел с вырезом для тетивы (вид с двух сторон): а) Чейенны; б) Баннок; в) Кэддо; г, д) Сиу; е) южные равнины.

8. Варианты расположения стабилизаторов (вид с торца).

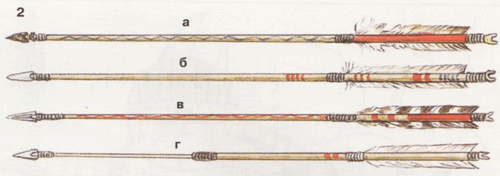

Колчан для стрел и чехол для лука изготовляли из меха выдры или бизоньей кожи. Обычно их скрепляли вместе и носили за спиной над правым плечом. Когда отправлялись на войну, стрелы иногда укладывали» наконечниками» вверх, чтобы беспрепятственно и быстро их достать. Порой при стрельбе индейцы пользовались нарукавником, который защищал запястье от ударов тетивы.

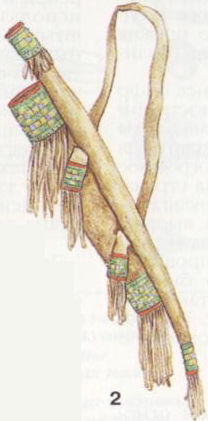

КОЛЧАНЫ ДЛЯ СТРЕЛ И ЛУКОВ:

1. Чейенны (вторая половина XIX века)

2. Ассинибойны (вторая половина XIX века)

3. Кроу (1833 год)

Вот некоторые характеристики индейского лука. Чейеннский: длина — 114 см, натяжение — 51 см, дальность выстрела — 150 м, сила, необходимая для натяжения — 30,5 кг. Апачский: длина — 104 см, натяжение — 56 см, дальность выстрела — 110 м, сила для натяжения — 12,7 кг. Однако всё это довольно приблизительно — индейский лук имел множество вариантов, даже в одном племени у этого оружия бывали существенные различия.

Вот пример, нагляднее цифр показывающий мощность индейского лука. Во время охоты на бизонов хорошим считался охотник, сразивший огромное животное двумя-тремя стрелами. Великолепный результат — убить бизона одним выстрелом. Но случалось — выпущенная индейцем стрела прошибала насквозь одного бизона, вонзалась в другого и таким образом убивала обоих. Под такой выстрел мог попасть и враг…

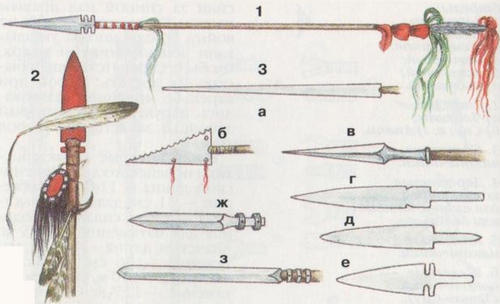

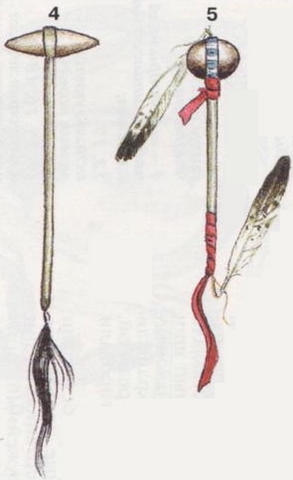

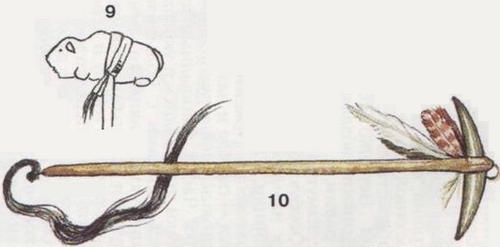

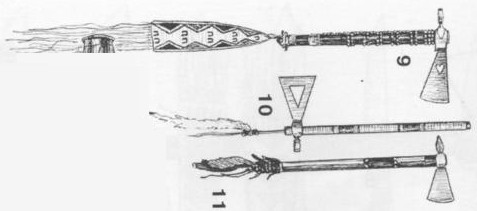

С распространением огнестрельного оружия копье, в отличие от лука, утратило свое былое значение. Впрочем, его всё еще применяли и на войне, и при охоте на бизонов. С практической точки зрения наиболее удобным оставалось прямое копье. Оно имело длинный и тонкий наконечник из металла или кости — например, из бизоньего ребра, иногда как наконечник использовали армейский штык. Копья с крючкообразным концом или копья-луки также использовали в бою, но чаще они служили ритуальными атрибутами. Почти все копья имели богатую отделку и множество украшений — перья, мех, ткань, скальпы. Поэтому такое оружие в основном использовали не для метания, а как пики.

1, 2. Богато украшенные копья выдающихся воинов (Манданы).

3. Различные формы наконечников: а, в-е — Сиу; б — Черноногие; ж, з) ассинибойны.

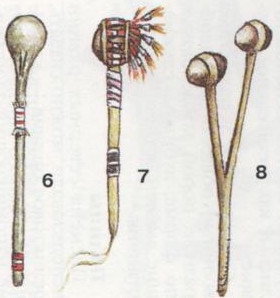

Племена северных равнин использовали, можно сказать, реликтовое оружие — каменные палицы, камень, по форме напоминающий заостренное с обеих сторон яйцо, крепился петлей из кожи к деревянной рукоятке, также обтянутой сыромятной кожей. Иногда вместо камня применялись рога бизона. Нередко палицы богато отделывались — ручку обматывали бисером, украшали бахромой, скальповыми прядями, перьями. Украшенная палица становилась непременным атрибутом военных танцев. Тетон-Сиу почти всегда носили подобное оружие, которое даже считалось знаком этого племени. То же относится и к Ассинибойнам.

Другая разновидность каменной палицы скорее напоминала кистень. Шарообразный камень целиком обтягивался кожей, она же покрывала рукоятку, причем так, чтобы камень висел свободно. Эти палицы были распространены преимущественно на южных равнинах. Существовал вариант, когда деревянная рукоятка отсутствовала, а кожа, обтягивающая камень, переходила как бы в ремень и заканчивалась петлей для руки.

1. Схема изготовления палицы из камня, дерева и кожи

2–5 Различные варианты каменных палиц

6-8. Необычные формы каменных палиц

Например, 6 — палица-кистень: камень, целиком обтянутый кожей.

9. Каменная палица

10. Палица из рогов бизона

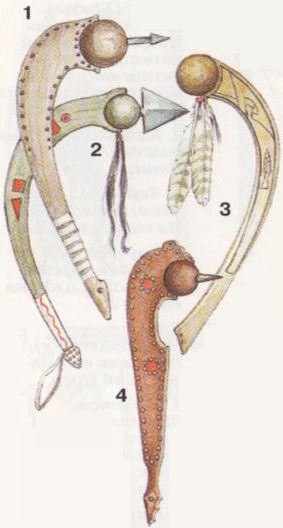

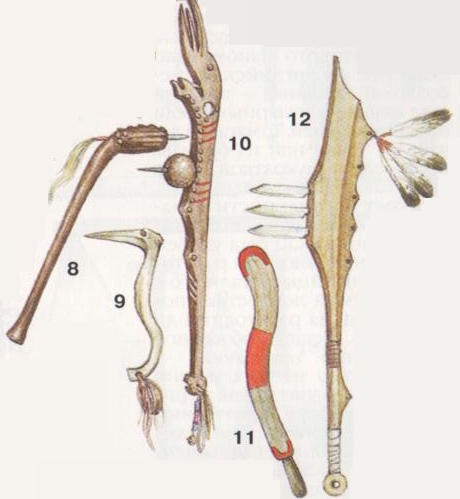

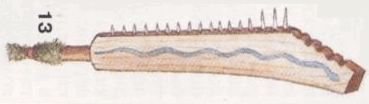

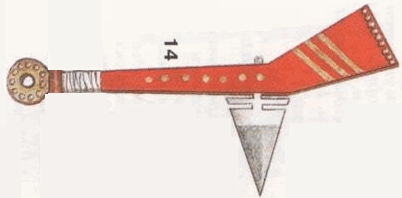

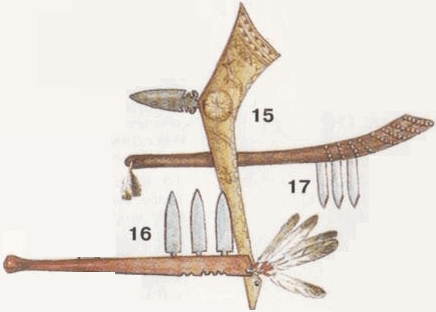

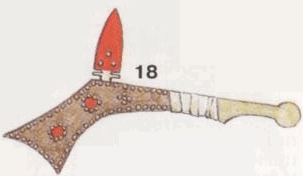

Пожалуй, только индейцы, особенно степные, обладали таким разнообразием (по форме и размерам) дубинок — встречались и вовсе причудливые. Самая древняя и примитивная — вполне соответствует нашему представлению о дубинке вообще, на этом её описание можно закончить. Более совершенную форму имела дубинка, состоящая из круглой или плоской рукояти и шарообразного навершия, куда часто вставляли костяной или каменный шип либо металлический наконечник. Нередко её украшали медными гвоздями, резьбой, перьями, инкрустировали перламутром.

Особую группу составляли так называемые прикладные дубинки. Очертаниями они повторяли ружейный приклад — отсюда и название. Их использовали в рукопашном бою. Часто прикладные дубинки утяжелялись и украшались гвоздями с большими выпуклыми шляпками. Этим оружием можно было без труда размозжить голову и переломать кости. Нередко индейцы вставляли в такую дубинку несколько лезвий ножей или наконечник копья. У попавшего под удар подобной штуковиной оставалось немного шансов выжить. Прикладные дубинки иногда использовались и как метательное оружие.

Существовали у различных военных обществ и своеобразные, порой замысловатые по форме, дубинки, служившие эмблемами или знаками отличия.

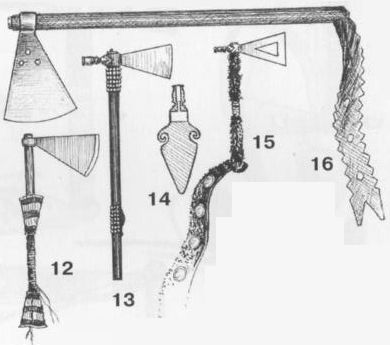

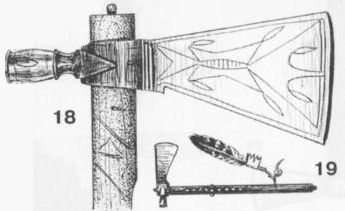

Различные виды деревянных дубинок

1, 2, 4 — используются металлические шипы или наконечники; 3 — шарообразный набалдашник сделан из камня.

5 — Манданы, 1830 г.

6, 7 — Понка, Сиу, 1830 г.

9 — дубинка из рога; 8, 10, 12 — Сиу; 11 — Юго-Запад

13 — металлические шипы

14 — Пауни, 1820 г.

15-17 — Сиу, 1880 г.

18 — равнины, XIX век

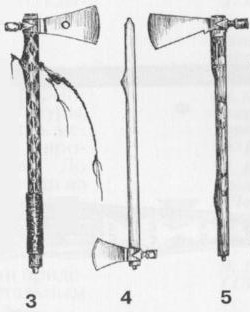

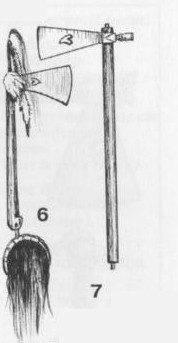

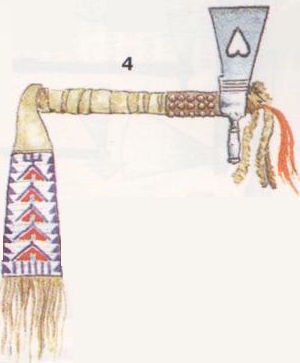

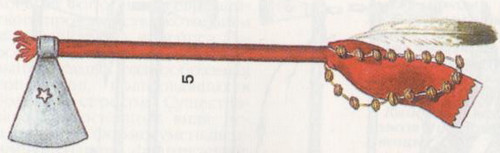

Томагавк-топорик стал самым излюбленным оружием индейцев от Новой Англии до Тихоокеанского побережья. Вот уж чисто индейское оружие и непременная деталь образа индейца вообще. Мы видим индейца с томагавком на старинных фотографиях и на живописных полотнах, на киноэкране и в детских комиксах. Что же это за оружие?

Само слово «томагавк» в переводе с алгонкинских языков первоначально означало боевую дубинку или палицу. Позднее то же название закрепилось за топориком европейского производства, который и завоевал сердца индейцев. Европейцы наладили массовый выпуск самых разнообразных топориков, пользовавшихся большим спросом. Существовало три основных вида: испанский в форме уменьшенной алебарды, французский, лезвие которого напоминало лепесток, и английский небольшой топорик — он-то и стал самым популярным среди индейцев степей. Томагавки делали из стали или из бронзы, продавали с рукояткой и без неё.

Секрет популярности томагавка заключался в его универсальности. Он был удобен и в ближнем бою, и на расстоянии — индейцы метали его с необычайной ловкостью, поражая цель на расстоянии до 20 метров. И еще одно важное достоинство томагавков — большинство из них можно было использовать как курительную трубку. С противоположной стороны лезвия находилась металлическая чашечка, куда набивали табак. Отверстие, выходящее из чашечки, соединялось с отверстием в рукоятке, которая в результате становилась мундштуком. Когда индейцы сами изготовляли ручки для трубок-томагавков, использовались породы дерева с мягкой сердцевиной. Рукоятки трубок-томагавков зачастую украшались мехом, гвоздиками-заклёпками, бисером, инкрустацией, резьбой. Метать подобный томагавк было не очень-то удобно, но для нанесения смертельных ударов он вполне годился.

Трубка-томагавк прочно вошел не только в военную, но и в духовную жизнь индейцев — они делали даже традиционные Священные Трубки из красного миннесотского камня в форме томагавка.

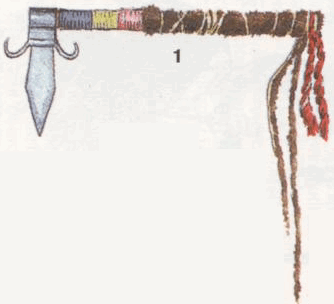

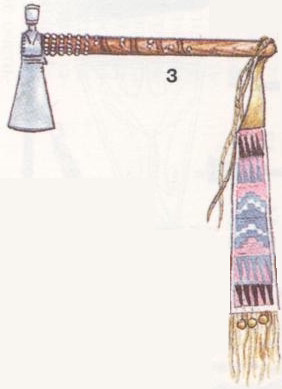

1. Сиу (Брюле). Вождь Железная Нация с трубкой — томагавком. К томагавку привязана сумка для трубки.

2. Кайова. Томагавк вождя Пинающей Птицы.

3. Чейенны. Томагавк вождя Маленького Волка.

4. Сиу (Брюле). Томагавк вождя Большого Солдата. 1830-е годы.

5. Сиу (Миннеконджу). Томагавк вождя Большой Ноги.

6. Хидатса. Томагавк украшен мехом горностая и скальпом. Вождь Прокладывающий Дороги, 1834.

9 Церемониальный томагавк, декорированный заклёпками и бисерными украшениями.

10. Флатхеды. Томагавк вождя Красной Совы.

11. Флатхеды. Томагавк Джона Делавара.

12. Манданы. Томагавк вождя Мато-Топы (Четыре Медведя). Рукоятка украшена бисером, весь томагавк выкрашен красным. 1833.

13. Сиу (Тетон). Рукоятка украшена заклепками. 1875–1880 гг.

14. Разрез трубки-томагавка.

15. Ассинибойны. Рукоятка обмотана мехом.

16. Оседжи. Рукоятка обшита красным сукном.

17. Пауни. Длинный Пес с трубкой-томагавком, 1869

18. Сиу (Хункпапа). Лезвие трубки-томагавка с гравировкой, изображающей паутину, что связано с громом и молнией, 1860 г.

19. Кри. Трубка-томагавк, украшенная орлиным пером, голубым сукном, бусами, медными заклёпками и мексиканской монетой 1897 года.

1-4. Церемониальные томагавки (равнины)[3]

5. Тип томагавка, характерный для «фермеров» прерий

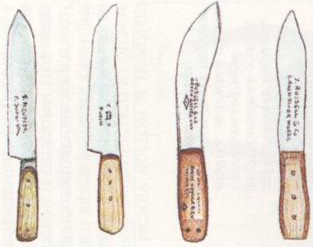

К моменту расселения в степях, и окончательному формированию равнинной культуры, индейцы уже пользовались металлическими ножами европейского производства. До этого они изготовляли ножи из кремня, которые были довольно хрупкими и, конечно, не могли конкурировать с ножами белого человека.

Иногда индейцы сами приделывали рукоятки к стальным лезвиям, используя кость или дерево. Нож носили в ножнах, чаще на поясе, иногда на шее.

И еще любопытная, но не совсем понятная деталь — индейцы затачивали лезвие ножа только со стороны одной плоскости. Тем не менее индейские ножи были так же остры, как европейские, заточенные с обеих плоскостей.

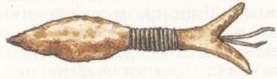

1. Кремневый нож

2-5. Ножи фабричного производства

6. Нож ручной ковки в спите «боуи», рукоять из рога оленя (Сиу)

7. Нож для скальпирования (Черноногие)

8. Нож из наконечника копья

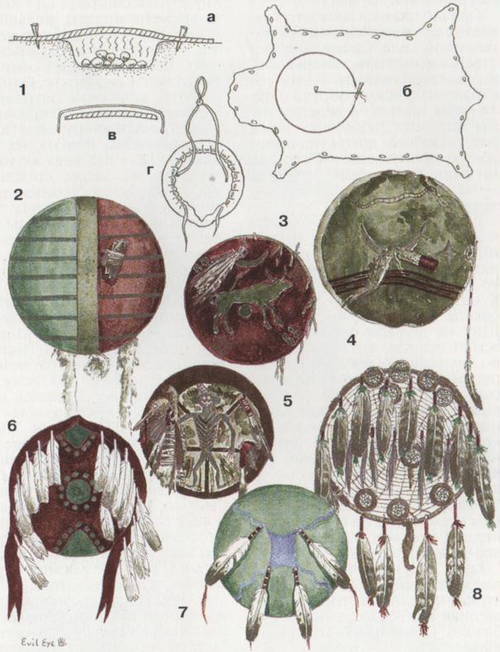

Щит был самой почитаемой частью вооружения индейского воина. Самой дорогой и священной. Юноша не мог стать настоящим воином, не имея щита. Его изготовление было долгим и ответственным процессом. Первым делом будущий обладатель щита должен был лично убить из лука старого самца бизона и снять с него шкуру. Воин делал щит сам или просил об этом шамана — считалось. что тот передаст щиту свою магическую силу.

Первым делом шкуру бизона клали над ямой с раскаленными камнями и лили на них воду. Над паром располагалась самая толстая часть бизоньей кожи, находившаяся в области шеи. Кожа сморщивалась и уплотнялась, становилась еще толще и прочней. Затем со шкуры удаляли скребком шерсть и вырезали будущий щит. Это был круг диаметром приблизительно 50 см или больше. Далее с помощью камней выравнивались все морщины и неровности. Потом шла самая важная часть церемонии — освящение и разрисовывание щита. Для этого приглашались выдающиеся воины, которые во время совершения таинства курили Священную Трубку и пели Священные Песни. Иногда разрисовывался сам щит, но чаще рисунки наносились на отдельный кусок тонкой кожи антилопы и ею обтягивали щит. Пространство между щитом и покрышкой набивали шерстью бизона или антилопы или перьями ястреба и орла. Считалось — это улучшает защитные качества. С внутренней стороны прикреплялись полоски из шкуры выдры, служившие ручками.

На щите могли изобразить Солнце, Луну, звезды, Птицу Грома, бизона, медведя или других животных, с которыми связывалась сверхъестественная сила. Краски выбирались самые священные — красная, черная, сине-зеленая, желтая. Что изображать, решал шаман или сам владелец — обычно это подсказывал вещий сон. Кроме рисунков, щит могли украсить перьями, чучелами мелких зверьков или частями тела животных покрупнее (медвежьими когтями, хвостом бизона и прочим), сукном, бубенцами, мешочками с целебными снадобьями и многим другим. Все это придавало силу щиту и должно было остановить вражеские стрелы и пули. И действительно, толстый и тяжелый щит оказывался надежной защитой от стрел, а умелый воин, держа его под углом или вращая, умудрялся уберечься и от пуль, заставляя их рикошетить. Конечно, это касалось пуль, выпущенных из гладкоствольного кремневого ружья.

Однако главная сила щита заключалась не в толщине, а в магической силе. Самые могущественные щиты не имели вообще никакой основы — они состояли из тонкого обруча и натянутых на него в виде паутины кожаных ремешков. Говорят, подобные щиты «из ничего» не пропускали ни стрелы, ни пули. Но их было немного — например, у Сиу только четыре.

Владелец щита соблюдал множество табу, чтобы сохранить его силу. Скажем, днем щит висел на треноге или шесте лицевой стороной к солнцу. К вечеру его заворачивали в одеяла или заносили в типи. Щит не должен был касаться земли, если же это происходило, он подвергался длительной церемонии очищения. Некоторые Чейенны имели особые щиты, в центре которых была нарисована Птица Грома, а по краям четыре черных пятна. Каждый воин, обладавший таким щитом, должен был съесть кусочек сердца врага.

1. Изготовление щита:

а) нагревание над раскаленными камнями шкуры бизона;

в) щит с покрышкой;

г) собранный щит вид сзади.

2. Щит Ассинибойнов, 1830-е годы[4].

8. Сиу. Паутинный щит, сплетён из кожаных ремешков, натянутых на обруч. На щите укреплены 9 маленьких колец с «паутиной» (такие кольца применяются для ритуальной игры, призывающей бизонов), семь из них обернуты мехом выдры. Красный пух на орлиных перьях, укрепленных внизу, символизирует войну, зеленый пух на верхнем ряду перьев означает мир.

Потеря щита считалась великим несчастьем. За свою жизнь индеец мог изготовить не более четырех щитов.

Такое же большое значение, как щит, в индейской военной атрибутике имели только Священная Трубка, Скальповая Рубаха и Священный Головной Убор.

Читайте также

Традиционное жильё

Традиционное жильё Жилище кумыков – уьй было трёх видов: одноэтажные – ерден уьй, полутораэтажные – курчи уьй и двухэтажные – эки къат уьй. В предгорной полосе преобладало двухэтажное жилище. Основным строительным материалом служили солома, камыш, глина, галечник.В

Почему традиционное отождествление старой русской столицы — Великого Новгорода с современным городом Новгородом на Волхове вызывает сомнения?

Почему традиционное отождествление старой русской столицы — Великого Новгорода с современным городом Новгородом на Волхове вызывает сомнения? Отождествляя исторический Великий Новгород не с Новгородом на Волхове, а с Ярославлем, мы устраняем одно из странных

Искусство традиционное и священное

Искусство традиционное и священное Нам стоит постараться уже в самом начале своего исторического исследования не попасть в ловушку, состоящую в фактическом приписывании, даже навязывании нашим предкам собственных взглядов, концепций, надежд и предрассудков,

Традиционное восточное общество и его потенции

Традиционное восточное общество и его потенции Если традиционное восточное общество и его базовая основа – крестьянство – в принципе вполне соответствовали классическому восточному государству, если между обоими этими институтами было достаточно гармоничное

Традиционное хозяйство и колониальный капитал: политэкономический аспект проблемы взаимодействия

Традиционное хозяйство и колониальный капитал: политэкономический аспект проблемы взаимодействия Для начала стоит вспомнить о том, что в Европе капитализм возник на основе свободного рыночного хозяйства с развитой частной собственностью и конкуренцией. Эга основа,

Традиционное хозяйство

Традиционное хозяйство Вплоть до середины XVI в. в имении феодала производились продукты преимущественно на потребу самого феодала с чадами и домочадцами, для домашнего скота, для следующего сева и т. п. Всю жизнь проводя в военных походах и вечно нуждаясь в наличности,

Россия как традиционное общество

Россия как традиционное общество «Прорубив окно в Европу», Россия впустила в себя духовные вирусы Запада. Один из них — евроцентризм. Как идеология, евроцентризм сложился в век Просвещения и захвата колоний. Путь, пройденный Западом, он признает единственно правильным

Оружие

Оружие Когда трехгранные наконечники для стрел делали из железа, их обычно отливали в формах. На Алтае древки, на которые они крепились, украшали сильно стилизованными изображениями змеи или перьев, выполненными черной или красной краской. На луки натягивали сухожилия и

Глава 3. ВЛАСТЬ И ТРАДИЦИОННОЕ ГОСПОДСТВО

Глава 3. ВЛАСТЬ И ТРАДИЦИОННОЕ ГОСПОДСТВО Ты будешь добр и мудр – единственный добрый и мудрый человек в твоем королевстве. И по доброте ты начнешь раздавать земли своим сподвижникам, а на что сподвижникам земли

2. Традиционное господство

2. Традиционное господство Несмотря на то, что традиционная модель является одним из трех самостоятельных «идеальных типов» господства, она чаще всего воспринимается как оппозиция более развитой рациональной модели. В своем главном социологическом трактате «Хозяйство и

8. ТРАДИЦИОННОЕ ПРАВО ИНДИИ

8. ТРАДИЦИОННОЕ ПРАВО ИНДИИ Основным источником права Древней Индии являлись законы Ману, состоявшие из 12 глав, 2685 статей, написанных в форме двустиший. Этот законник приписывался мифическому прародителю людей.В древнеиндийском праве получил развитие институт частной

5. «ТРАГЕДИЯ ОБЩИННЫХ РЕСУРСОВ» И РАЗРУШЕНИЕ ДЕРНИНЫ. БЫЛО ЛИ ТРАДИЦИОННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫМ ГРАБЕЖОМ»? (см. примеч. 82)

5. «ТРАГЕДИЯ ОБЩИННЫХ РЕСУРСОВ» И РАЗРУШЕНИЕ ДЕРНИНЫ. БЫЛО ЛИ ТРАДИЦИОННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫМ ГРАБЕЖОМ»? (см. примеч. 82) Даже там, где земледелие сочеталось с животноводством, это еще не гарантировало устойчивость традиционного сельского хозяйства.

Традиционное и новое в Записке о жизни Ивана Неронова

Традиционное и новое в Записке о жизни Ивана Неронова Так называемая Записка о жизни Ивана Неронова — памятник древнерусской книжности второй половины XVII в. Ее предполагаемый составитель — игумен московского Златоустовского монастыря Феоктист, создавший этот текст

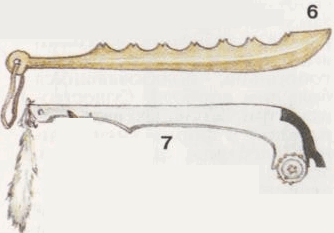

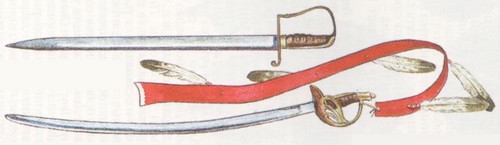

ИСПАНСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ ВООРУЖЕНИЕ

ИСПАНСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ ВООРУЖЕНИЕ Кёртис, наш лучший источник по сведениям об испанском вооружении, применявшемся в юго-западных степях, рассказывает, что командиры кавалеристов в экспедиции Коронадо 1540-1542 годов носили боевую одежду, сплошь бронированную, что

Источник