Easy Pulse — самодельный датчик для измерения частоты пульса. Часть 1 — Теория и схема

На страницах портала Радиолоцман в разделе Схемы не так давно публиковалась статья «Измеритель пульса на микроконтроллере PIC16F628A», в которой рассматривались схема и конструкция ИК датчика для определения частоты пульса по изменению объема крови в артерии пальца. Такой метод относится к фотоплетизмографии – методу непрерывной графической регистрации изменений объема крови, отражающих динамику кровенаполнения сосудов исследуемых органов, части тела человека или животного, основанного на измерении оптической плотности. Однако спецификации датчика в этой статье не было. Несмотря на это, схема датчика была проста для повторения, причем можно было использовать различные ИК светодиоды и фотодиоды, и для корректной работы потребовалось бы лишь подобрать номинал токоограничительного резистора и резистора обратной связи.

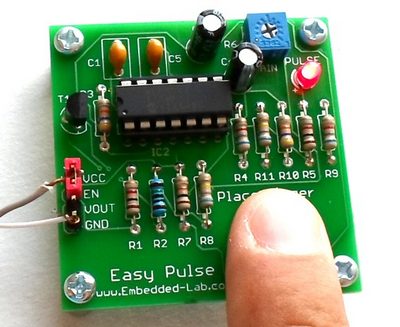

Внешний вид платы ИК-датчика Easy Pulse

В этой статье речь пойдет о модернизированной версии сенсора, получившей название Easy Pulse. В проекте используется специальный ИК-датчик TCRT1000, который упрощает схему и конструкцию, так как ИК-светодиод и фототранзистор расположены в одном компактном экранированном корпусе. Его конструкция позволит снизить помехи от внешней засветки и повысить эффективность датчика. Конструктивно датчик представляет собой компактную печатную плату, содержащую также схему преобразования и нормирования сигнала. На выходе датчика мы получаем цифровые импульсы, синхронизированные с пульсом (Рисунок 1). Датчик может подключаться к АЦП или к цифровому входу микроконтроллера для дальнейшей обработки и вычисления значения пульса (количество ударов сердца в минуту).

Теория

Проект основан на принципе фотоплетизмографии, который является неинвазивным методом измерения изменения объема крови в тканях с помощью источника света и фотодетектора. Поскольку изменение объема крови синхронно с биением сердца, этот метод может использоваться для расчета частоты сердечных сокращений. Существует два основных типа фотоплетизмографии: один основан на пропускании света, другой на отражении. В первом случае световой пучок пропускается сквозь часть тела человека (например, через палец или мочку уха), а фотодетектор определяет результирующую интенсивность света, поэтому источник излучения и приемник располагаются напротив друг друга. Во втором случае источник света и фотоприемник располагаются на одной стороне, и информацию о пульсе несет отраженный сигнал. Измерение пульса по такому методу может производиться на любой части человеческого тела. При любом методе измерений в интенсивности света, отраженного от объекта или прошедшего через часть тела, будут обнаружены флуктуации в соответствии с пульсирующим потоком крови, вызванных биением сердца.

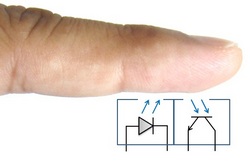

На Рисунке 2 схематически изображен датчик для получения сигнала пульса от пальца человека. ИК-светодиод используется для освещения пальца субъекта. В зависимости от объема крови в пальце, поглощается больше или меньше света, следовательно, меняется интенсивность отраженного света. Графическое представление зависимости изменений сигнала во времени и есть сигнал фотоплетизмографии.

Метод пальцевой фотоплетизмографии (исследование отраженного сигнала).

Фотоплетизмограмма имеет несколько составляющих, она регистрирует волны первого, второго и третьего порядка. Волны второго и третьего порядка относятся к медленным колебаниям (их можно назвать постоянной составляющей). Волны 1-го порядка относятся к быстрым колебаниям и соотносятся с пульсом (можно назвать переменной составляющей). Они отражают движение объема крови в измеряемой точке во время систолы и диастолы и могут использоваться в качестве источника информации о пульсе. Для извлечения данного сигнала потребуются эффективные схемы усиления и нормирования сигнала.

Принципиальная схема

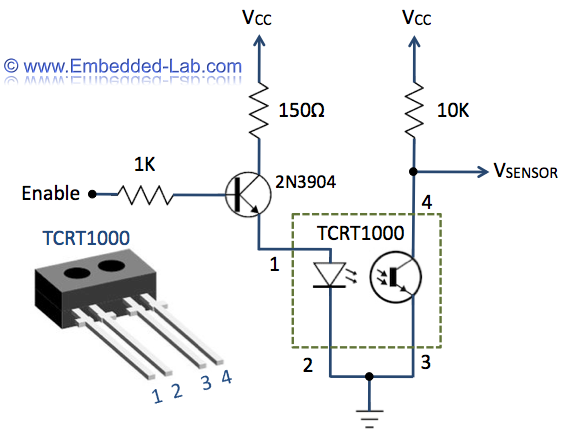

Как было сказано выше, в качестве ИК сенсора используется TCRT1000 – экранированный оптический отражательный датчик компании Vishay , в состав которого входят ИК-светодиод и фототранзистор. На Рисунке 3 изображена схема включения внешних компонентов, необходимых для управления датчиком. Подача высокого уровня на вход Enable включает ИК-светодиод, т.е. активирует сенсор TCRT1000. Палец человека сверху датчика действует как отражатель, фототранзистор фиксирует отраженный свет.

Схема включения внешних компонентов для управления оптическим датчиком TCRT1000.

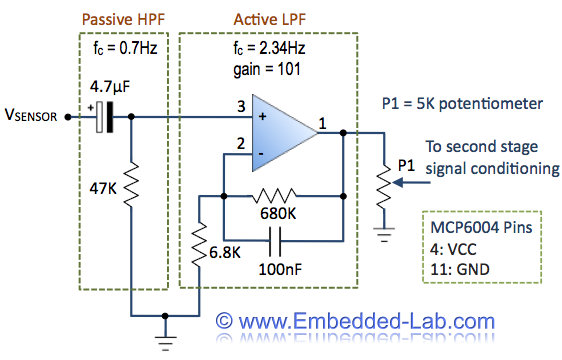

На выходе датчика (VSENSOR) мы получим периодический физиологический сигнал, связанный с изменением интенсивности отраженного ИК-излучения, обусловленным пульсирующим объемом крови в пальце. Сигнал, таким образом, синхронизирован с частотой сердцебиения. Следующая схема (Рисунок 4) представляет собой первый этап преобразования сигнала от ИК-датчика, на котором выполняется подавление достаточно больших медленных волн (постоянной составляющей) и повышение слабых быстрых волн (переменной составляющей), которые несут информацию о пульсе.

Схема пассивного фильтра верхних частот и активного фильтра нижних частот – первый этап преобразования и нормирования сигнала от ИК-датчика TCRT1000.

На схеме выше видно, что сигнал с ИК-сенсора сначала проходит через пассивный фильтр верхних частот (ФВЧ), чтобы избавиться от постоянной составляющей. Частота среза фильтра (fc) равна 0.7 Гц. Далее сигнал проходит через активный фильтр нижних частот (ФНЧ), выполненный на операционном усилителе. Коэффициент усиления фильтра равен 101, частота среза – 2.34 Гц. Такое решение позволяет устранить нежелательный сигнал постоянной составляющей и высокочастотные шумы, в том числе, наводку сети переменного тока 50 Гц (60 Гц), и усилить нужный сигнал, несущий информацию о пульсе, в 101 раз.

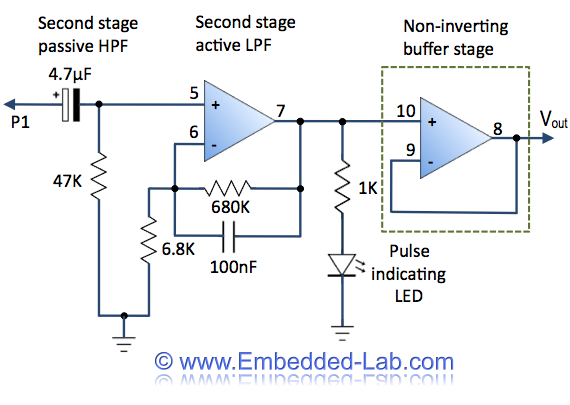

Далее следует еще одна подобная схема фильтрации (ФВЧ, ФНЧ) и усиления сигнала (Рисунок 5). Таким образом, общий коэффициент усиления составляет 101 × 101 = 10201. В результате, две стадии фильтрации и усиления преобразуют входной сигнал фотоплетизмографии в ТТЛ импульсы, которые синхронны с сердцебиением. Частота этих импульсов (f) связана с частотой сердечных сокращений (BPM) формулой:

Beats per minute (BPM) = 60 × f

Потенциометр 5 кОм на выходе первой схемы фильтрации и усиления нужен для достижения общего коэффициента менее 10201. Светодиод на выходе второй схемы фильтрации и усиления будет мигать с частотой сердцебиения. Заключительный узел схемы представляет собой простой не инвертирующий буфер для понижения выходного сопротивления. Это важно, если для чтения сигнала используется АЦП микроконтроллера.

Вторая стадия фильтрации и усиления сигнала и выходной неинвертирующий буфер.

Все операционные усилители, используемые в схеме, находятся в одной четырехканальном микросхеме – MCP6004. Усилители имеют низкое энергопотребление и сохраняют работоспособность при напряжении питания в диапазоне от 1.8 до 6.0 В.

ИК-сенсор можно установить на плату, а можно вынести на шлейфе (Рисунок 6). Это придает гибкость при использовании, так как в таком случае его можно закрепить между двумя пальцами или на ладони.

ИК-сенсор может подключаться к плате при помощи шлейфа.

Диапазон напряжений питания платы сенсора, равный 3 – 5 В, позволяет использовать ее с семействами микроконтроллеров с напряжением питания 3.3 В или 5 В.

Часть 2 – Проверка основных параметров, работа с датчиком.

Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман

Источник

Электронный пульсометр — схема

Авторизация на сайте

Питание прибора осуществляется от 3 батарей “Крона-ВЦ”, энергии которых хватает для работы в течение 4 месяцев при 25 ежедневных замерах пульса. За интервал времени, равный 12 с, подсчитывается число ударов сердца, затем это число умножается на 5 и результат появляется на светодиодных индикаторах.

Результат не всегда получается кратным 5, так как хотя каждый импульс, соответствующий удару сердца, заменяется 5 импульсами, которые заносятся в счетчики, но при отсутствии жесткой синхронизации такой способ подсчета импульсов обеспечивает выдачу на индикаторы практически всех чисел от 40 до 199.

Функциональная схема измерителя пульса представлена на рис. 1 (73 кБ). Сигнал, излучаемый ИК — светодиодом, отражается от пальца и улавливается фотодиодом датчика, который подключен ко входу усилителя А1. Далее, пройдя через фильтр низких частот, сигнал поступает на второй усилительный каскад А2, на выходе которого его амплитуда достигает значения, достаточного для работы схемы формирователя D1. Последний представляет собой триггер Шмитта и вырабатывает импульсы, соответствующие ударам пульса, которые, пройдя через дифференцирующую цепь R1C1, запускают ждущий одно вибратор D2. Одно вибратор D2 выполняет две функции: блокирует триггер D1 и запускает схему цифрового пересчета. Блокирование триггера D1 делает считывание сигналов пульса более надежным, так как после прохождения импульса в течение следующих 200 мс триггер Шмитта не реагирует на другие входные сигналы. Кроме того, выходной импульс одно вибратора D2 в режиме “Счет” через схему совпадений D3 запускает два ждущих одно вибратора D4 и D5. Одно вибратор D4 задает время измерения пульса, а другой одно вибратор D5 вырабатывает сигналы, осуществляющие пересчет.

В результате подачи сигналов одно вибратора D5 и генератора G1 на вход схемы совпадения D8, на ее выходе формируются пачки импульсов, каждая из которых состоит из 5 импульсов. Таким образом осуществляется умножение на 5. Эти пачки импульсов поступают на вход счетчика D10 и по окончании времени измерения, определяемого одно вибратором D4, на счетчике фиксируется число, равное количеству ударов пульса в минуту. По окончании счета триггер D7 сбрасывается в нулевое состояние и запрещает прохождение импульсов через D3. Одновременно с помощью триггера D9 открывается ключ К1 и загорается светодиодное табло. Чтобы начать новый цикл измерения пульса, надо снова нажать кнопку “Сброс” — тем самым гасятся светодиодные индикаторы и очищается счетчик D10, а затем нажать кнопку “Счет”.

Принципиальная схема измерителя пульса изображена на рис. 1 (74 кБ). ИК-датчик содержит излучающий светодиод VD1 и приемный фотодиод VD2. Усилительная часть собрана на операционных усилителях (ОУ) К140УД6, имеющих низкое значение разности входных токов (дельта Iвх

Рис. 1 Принципиальная схема электронного пульсометра

Индикация ударов пульса осуществляется светодиодом VD4. Таким образом посредством микросхем DA1, DA2 и DD1 удается выделить импульсы ударов пульса.

При желании радиолюбители могут заменить цифровую часть прибора более простой, аналоговой, в качестве которой подойдет простой стрелочный частотомер с диапазоном измерения 0,5. 3 Гц и шкалой, проградуированной в уд/мин.

Измерение частоты пульса в приборе принято самое простое — подсчет импульсов за определенный период времени, хотя, строго говоря, удачней была бы система отсчета пульса в режимах “средний” (за 10 ударов пульса) или “мгновенный” (от удара к удару). Однако последние способы подсчета пульса требуют более сложной реализации, что приведет к нежелательному увеличению габаритов прибора.

Цифровая часть измерителя частоты пульса содержит следующие функциональные узлы: двенадцатисекундный одно вибратор (DD2.1 и DD2.2), одно вибратор с длительностью импульса 2,5 мс (DD3.2-DD3.4), генератор прямоугольных импульсов с частотой 2 кГц (DD4.1 и DD4.2), триггеры управления (DD5.1 и DD5.2) и двоично-десятичные счетчики-дешифраторы (DD6-DD8).

Подсчет числа импульсов цифровой частью начинается после нажатия на кнопку SB2 “Счет”. При нажатии вырабатывается импульс, который обнуляет счетчики DD6-DD8 и переводит RS-триггер DD5.2 в состояние, при котором его выходной сигнал дает разрешение на прохождение импульсов подсчета пульса через логический элемент DD3.1. Первый же пришедший сигнал пульса запускает оба одно вибратора. Каждый импульс одно вибратора DD3.2-DD3.4, поступая на схему DD4.3, стробирует прохождение пяти импульсов генератора на счетчики. Такой режим работы продолжается в течение 12 с после прихода первого импульса пульса и длится до тех пор, пока одно вибратор DD2.1, DD2.2 спадом импульса не сбросит RS-триггер DD5.2 и, следовательно, прохождение импульсов через элемент DD3.1 прекратится. Одновременно с этим одновибратор DD2.1, DD2.2 через цепь C10R31 воздействует на триггер DD5.1, который открывает транзистор VT4, и на трех семи сегментных светодиодных индикаторах будет высвечено число ударов пульса в минуту. Кнопка SB1 “Сброс” служит для установки начальных состояний триггеров управления и одно вибратора DD2.1, DD2.2, ею же происходит гашение светодиодов индикации.

Соединение счетчиков-дешифраторов DD6-DD8 семи сегментных индикаторов HG1-HG3-стандартное. Микросхема DD8, с которой задается значение сотен, соединена с индикатором только через два резистора R51, R52, поэтому, если число ударов пульса меньше ста, светодиодная матрица HG3 не загорается.

Схема стабилизатора двуполярного напряжения ±5 В изображена на рис. 3. Собственно стабилизатор собран на транзисторах VT1-VT3. Применение двухкаскадного усилителя на транзисторах VT2, VT3 и включение опорного стабилитрона в цепь базы транзистора VT3 позволили получить коэффициент стабилизации по напряжению более 500 при выходном сопротивлении не более 0,2 Ом. Включением в качестве регулирующего элемента р-n-р транзистора VT1 удалось добиться стабилизации выходного напряжения при минимальном напряжении на входе не менее 11,8 В. При включении запуск стабилизатора осуществляется цепочкой C1R1VD2R4. В момент включения импульсом тока зарядки конденсатора С1 открывается транзистор VT2 и выводит устройство в режим стабилизации. Стабилизатор имеет защиту от короткого замыкания в выходной цепи. Выходное напряжение стабилизатора, равное 11 В, с помощью микросхемы DA1 и транзисторов VT4, VT5 преобразуется в двуполярное напряжение ±5,5 В с искусственной средней точкой. К сожалению, установка такого расщепителя. после стабилизатора лишает последний возможности реагировать на короткие замыкания в цепях нагрузки. Выходной ток стабилизатора при коротком замыкании в одной из нагрузок достигает 200 мА, однако применение транзисторов средней мощности обеспечивает достаточную (при недлительном КЗ) надежность. Разумеется, такой большой выходной ток при настройке можно получить, питая стабилизатор от мощного источника. В реальном приборе короткое замыкание приведет к быстрому разряду батарей “Крона-ВЦ”. Для предотвращения пробоя транзисторов при неправильном подключении батарей питания в схему введен диод VD1. Ток, потребляемый стабилизатором двуполярного напряжения в режиме холостого хода, не превышает 7 мА.

Измеритель пульса заключен в прямоугольный пластмассовый корпус черного цвета. Его размеры определяются размером наибольшей из печатных плат (рис. 4-6), на которой смонтирована основная часть устройства. На передней панели прибора расположены кнопки и надписи “Счет”, “Сброс” белого цвета, светодиодное табло прикрыто прозрачной целлулоидной пленкой красного цвета.

Печатные платы прибора, а их всего 3, изготовлены из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Высота установленных элементов на плате не должна превышать высоту ИК-датчика. Потенциометры R2 и R12 приклеивают эпоксидным клеем таким образом, чтобы их регулировочные винты были расположены перпендикулярно к плате. Микросхема DD1, имеющая планарные выводы, распаивается со стороны печатных проводников. Семисегментные индикаторы расположены на небольшой отдельной плате из стеклотекстолита, разводка проводников которой ввиду ее простоты не дается. Она соединяется с основной платой через ограничительные резисторы R37-R52, которые одновременно выполняют и функции элементов крепежа платы. Резисторы устанавливаются вертикально. Один конец у каждого резистора распаян на основной плате, другой на плате индикаторов (в статье не приводится). Важным узлом прибора является ИК-датчик, конструкция которого представлена на рис. 7. Он представляет собой прямоугольный брусок текстолита, имеющий два цилиндрических канала, в которые вставляются светодиод и фотодиод. В собранном датчике эти элементы несколько выступают из каналов и упираются в пластмассовую крышку.

Крепится датчик к плате с помощью винта М3. Пластинка датчика, закрывающая ИК-диоды, требует при изготовлении особого внимания и аккуратности. Ее внутреннюю и внешнюю поверхности необходимо тщательно отполировать, так как шероховатость пластинки может привести к недопустимому рассеиванию ИК-лучей и, как следствие этого, к дроблению сигнала пульса. Под основной печатной платой расположены плата стабилизатора (рис. 8, 9) и отсек питания для размещения 3 батарей “Крона-ВЦ”. При изготовлении отсека питания необходимо обеспечить его герметизацию. Светодиод VD4 “Пульс” впаивается в основную плату вертикально.

В левой боковой стенке установлен тумблер включения питания SA1.

В приборе применены конденсаторы КМ-6 (C1, С8, С9, С10), KM (С5, С6. С7, С11, С12), К53-1 (С2, С4), К50-6 (С3), Все постоянные резисторы, примененные в приборе, МЛТ-0,125, переменные R2 и R12- СП-5-3; R28-СП4-1. Кнопка SB1 состоит из двух микропереключателей МП-9; SB2-МП12. Тумблер включения питания SA1-MT-1. В стабилизаторе двуполярного напряжения применены конденсаторы К53-1 (C1), КМ-6 (С2), К52-1 (С3, С4), резисторы — МЛТ-0,125.

Отметим возможные замены некоторых элементов схемы, хотя таких вариантов очень мало. ИК-фотодиод VD2 ФД-27К можно заменить более распространенным ФД-3, транзисторы КТ503Г, примененные в усилительной части, заменяются КТ312Б, транзистор КТ814Г — КТ503Г. Вместо ОУ К140УД6 можно применить другие ОУ, но они должны удовлетворять следующим основным требованиям: Uпит.мин20000, Iвх Категория: Самоделки для радиолюбителей / Медицинская электроника

Источник