- Проект»Старый немецкий город»

- Скачать:

- Подписи к слайдам:

- Предварительный просмотр:

- Немецкий фахверк. Сказочные домики

- Немного истории

- Изречения на фахверковых домах

- Любителям фахверка на заметку

- Берлин — русский город? Кому на самом деле принадлежали немецкие земли

- Кто только не приложил руку к истории славян. Её писали немцы, шведы, австрияки, её творили онемеченные правители, и ею пропитывались такие знаменитые русские философы, как Соловьёв или Ключевский.

- Как древние славяне отбивали Крым от захватчиков тысячелетия

- «Прогуляться по ёлочкам». Благословенные и проклятые деревья у древних славян

- Русский суп с византийско-египетскими корнями. Откуда пошёл борщ?

Проект»Старый немецкий город»

Создать свой собственный город, дать ему описание и свое название — такова цель создания ланного проекта.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| Защита проекта | 1.71 МБ |

| Аннотация проекта | 26.5 КБ |

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

Нам захотелось сделать такой город самим В 5 классе на уроках немецкого языка мы учим не только язык, но и знакомимся со страной изучаемого языка, с её культурой. Мы решили узнать, какой немецкий город? А как выглядит типичный старый немецкий город? Какие интересные здания есть в нём? .

План работы над проектом: 1) Найти информацию о городах в Тюрингии в учебнике немецкого языка и в интернете. 2) Узнать о названии зданий немецких городов. 3) Распределить работу по «постройке» зданий. 4) Узнать, кто живет в городе, какой есть транспорт и жилые дома. 5) Подготовиться к защите проекта. Рассказ «Наш город»

Старый немецкий город. Какой он? Высказывание по проекту. Eine alte deutsche Stadt? Wie ist sie? Ich finde sie romantisch. Das alte Schloss und die Burgruine. Der Fluss mit der kleinen schönen Brücke und der schöne Park! Das Rathaus und die Kirchen! Viele kleine nette Cafes, Bars, Restaurants. Weiße Wohnhäuser unter roten Ziegeldächern. Blumen an Fenstern und auf Balkons. Schön, nicht wahr?

А так выглядит наш город!

Проблемы, возникшие в ходе работы над проектом. 1.Сложно «построить» здания, но мы решили вырезать готовые дома и здания. Это в большом классе каждый может изготовить макет здания или замка, а у нас 3 ученика в классе. 2.Учить немецкий язык интересно, и всегда интересно узнавать многое о стране изучаемого языка.

Заключение. Закончив проект, можно сказать, что всё задуманное получилось. Работая над проектом, многое узнали о старом немецком городе. Мы изучили такие темы, как «Жители города и их профессии», «Тюрингия», «Улицы города» и нам помогали в этом инопланетяне Косми и Роби. Нам хотелось сделать город красивым и неповторимым, внеся в него свои идеи.

Предварительный просмотр:

Мини-проект в 5 классе « Старый немецкий город»

МКОУ Ключевская ООШ

Познавательный аспект — обогащение объема знаний о истории старых немецких городов.

Развивающий аспект — развитие творческих способностей учащихся, способности к сравнению полученных знаний, способность логически излагать своё отношение к предмету.

Учебный аспект — развитие речевых умений и навыков, обогащение словарного запаса учащихся.

— совершенствование речевых умений и навыков по теме;

-совершенствование аудирования с целью извлечения необходимой информации;

-обобщение и систематизация полученных знаний;

-развитие воображения, памяти, творческого мышления,чувство вкуса;

-повышение мотивации к изучению предмета.

-моделирование отдельных зданий старого немецкого города.

Тип проекта :индивидуальная работа.

- Формирование проблемы;

- Постановка целей, задач;

- Наблюдение, зарисовки;

- Сбор информации.

Работа над проектом (индивидуальная) :

1.Составление высказываний по теме проекта;

6.Оценка учащимися собственной проделанной работы

Источник

Немецкий фахверк. Сказочные домики

Немецкое слово „Fachwerk“ означает архитектурную конструкцию, состоящую из отдельных перекладин, которые служат несущей основой. Эти перекладины видны снаружи, что придает фахверковым домам очень характерный вид, наверняка вам знакомый.

Как происходил процесс строительства: сначала строился деревянный каркас, а затем пространство между балками заполнялось смесью из глины, соломы и битого кирпича. Такая технология позволяла строить дом не только быстро, но и достаточно дешево, что было очень важно в средневековой Европе, когда города часто страдали от пожаров и нападения неприятелей.

Интересно, что соединение балок нередко имело не только функциональное, но также и мистическое значение, выполняя роль своеобразного оберега. Такими символами мог быть так называемый «Wilder Mann» (дикий человек) – соединение перекладин, напоминающее собой фигуру человека с расставленными руками и ногами или же Андреевский крест.

Одной из особенностей фахверковых конструкций является то, что верхние этажи часто делались несколько шире нижних. Точно неизвестно, для чего мастера использовали этот прием. Иногда можно слышать мнение, что это позволяло увеличить пространство верхних помещений, поскольку улочки старинных городов были очень узкими и не давали возможности закладывать широкий фундамент. Однако эта гипотеза вряд ли может считаться верной, поскольку площадь верхнего этажа отличается от нижней части дома незначительно.

✏ Вам нужно сдать Start Deutsch A1, пройти собеседование в посольстве, поменять работу, получить визу для воссоединение семьи или участвовать в школьных студенческих программах Выберите свой уровень и запишитесь на наш Марафон немецкого языка в Deutsch Online. Это 3 дня обучения с преподавателем в прямом эфире по цене одной чашки кофе, а заниматься можно из любой точки мира. Количество мест ограничено.

Немного истории

Принято считать, что фахверковые дома являются немецким изобретением. Однако первые образцы такого типа архитектуры встречались уже в Римской империи. Но именно на территории Германии дома с фахверковой конструкцией получили окончательное развитие и позже распространились по всей Европе от Польши до Великобритании. Известно, что такие дома начали строить около XII века, однако самые древние из дошедших до нас архитектурных памятников датируются XIII-XIV веками.

Со временем технология изготовления фахверковых зданий развивалась и усложнялась, что позволило строить не только дома, но даже церкви и дворцы. Примером отличного сочетания каменного строения и фахверка может служить дворец Rauischholzhausen в земле Hessen:

Начиная с XV века фахверковые дома богато украшались резьбой, различными деревянными фигурами и росписями, что превращало их в настоящие архитектурные шедевры. Именно в это время фахверковая архитектура распространилась не только по всей Германии, но также и во многих европейских странах, в первую очередь во Франции, Швейцарии и Италии.

Начавшаяся в XIX веке индустриализация и использование металлических конструкций постепенно начали вытеснять традиционную архитектуру, однако в конце прошлого века снова появился интерес к фахверковым домам, что связано с экологичностью и «декоративностью» этих строений.

Изречения на фахверковых домах

Все очарование фахверковых домов заключается в том, что каждый из них имеет свое лицо. Разнообразие архитектурных форм, декора и расцветок придает любому строению неповторимость и радует глаз.

Нередко хозяева украшали вход надписью или изречением, которые вырезались на дверном проеме или фронтоне дома. В немецком языке для таких высказываний даже есть специальное слово – «Hausspruch». Традиция украшать дом замысловатой резьбой и определенными надписями является очень древней и восходит к языческим временам, когда германцы использовали специальные изображения при входе в жилище, которые должны были оберегать дом от пожара и прочих несчастий.

Очень интересно бродить по улочкам какого-нибудь старого города и читать надписи на домах.

Содержание высказываний всегда было крайне разнообразно и могло отражать мировоззрение владельца дома, какие-то очень важные для него события или жизненный девиз, а иногда просто называли имя хозяина, его профессию или год постройки здания. Нередко надписи имели религиозный смысл и представляли собой либо цитату из Библии, либо какое-то благочестивое выражение.

Например, распространенным было высказывание: « Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut im Himmel und auf Erden », что в свободном переводе звучит примерно так: «Кто доверяет Богу, тот строит надежное здание на земле и на небе». Эта фраза является несомненной аллюзией на одну из евангельских притч, в которой верующий человек сравнивается со строителем прочного дома.

Хотя обычай украшать фахверковые дома надписями восходит к древности, однако самый расцвет этой традиции приходится на XVII – XVIII века. Знакомство с этими изречениями позволяет больше узнать о традициях и верованиях жителей Германии, а также о некоторых исторических событиях прошлых веков.

Любителям фахверка на заметку

В настоящее время в Германии существует туристический маршрут, который позволяет познакомиться с наиболее интересными памятниками фахверковой архитектуры. Так называемый «Фахверковый путь» (Deutsche Fachwerkstraße) протянулся на более чем 3000 километров и охватывает старинные города различных землячеств, в которых сохранилось большое количество фахверковых домов.

Кроме того, любителям фахверка обязательно надо посетить город Кведлинбург, расположенный в земле Саксония-Анхальт, где сохранилось большое количество старинных фахверковых зданий, возраст которых насчитывает более 600 лет. Историческая часть города включена в список ЮНЕСКО.

Кстати, и в России можно посмотреть фахверковую архитектуру, которая сохранилась в Калининграде, бывшем некогда прусским городом!

Источник

Берлин — русский город? Кому на самом деле принадлежали немецкие земли

Кто только не приложил руку к истории славян. Её писали немцы, шведы, австрияки, её творили онемеченные правители, и ею пропитывались такие знаменитые русские философы, как Соловьёв или Ключевский.

Но более всего переделанная на немецкий лад наука пришлась по душе большевикам, которые не были заинтересованы в самосознании русских, а мечтали создать советскую нацию — народ без веры, без корней и с только что придуманными традициями вроде праздников Первомая или 8 Марта.

Вершиной фальсификации отечественной истории стала норманнская теория, по которой восточным славянам было всего лишь 1300 лет, они «жили в лесу, молились колесу», пока преосвященные норманнские князья вроде Рёрика Ютландского не принесли им порядок и само понятие государства и княжеской власти. В общем, чем чудовищнее ложь, тем легче в неё верят.

Однако шила в мешке не утаишь. И реальная история смотрит на нас из древних летописей и европейских хроник, а главное — о ней свидетельствуют археологические находки и многочисленные топонимы, разбросанные по всей Европе.

Объяснить их появление «просвещённые» европейцы не могут и потому начинают юлить, дескать, славяне, да, были распространены по Европе, но якобы исключительно как «рабы». Как рабы могли оставить и основать столько городов и крепостей, называть на свой манер реки и горы, европейцы объяснить тоже не могут и не хотят — невыгодно. Начнёшь выяснять, да ненароком докопаешься до правды.

А впрочем, докапывались. Докапывались и закапывали её обратно в буквальном смысле слова. Знаменитый русский художник Илья Глазунов, побывавший на германском острове Рюген во времена ГДР в 1980-х годах, описывал остров как место пустынное, почти заброшенное, но дышащее славянской историей. На острове он встретил студентов-археологов и спросил их, находят ли они славянские артефакты. Ответ одного из археологов прозвучал как гром среди ясного неба: «Здесь всё до магмы славянское».

Археологи рассказали художнику, что буквально вчера наткнулись на огромную славянскую ладью и. закопали её обратно! Ни учёным ГДР, ни «геноссе» Горбачёву подобные открытия были неинтересны и в прямом смысле слова не нужны.

С наукой не поспоришь

Разумеется, европейцам была известна настоящая история славян. В XII веке пресвитер из Любека Гельмольд писал, что на южном берегу Балтики «обитают народы славянского племени», к которым он относил и пруссов. Альберт Кранц в XV веке указывал, что территория вандалов — место проживания славян, которых он называл роксаны.

В Средние века никому в Европе не пришло бы в голову назвать князя Рюрика скандинавом. Все знали, что он был варягом, или варгом. А главным городом варягов был ныне западногерманский город Любек, ранее — Любица.

Живший в XI веке церковный историк Адам Бременский оставил детальные описания славянских племён, входивших в приход Гамбурга: «Славянские племена весьма многочисленны; первые среди них — ваигры, граничащие на западе с трансальбианами; город их Ольденбург. За ними следуют ободриты, которые ныне зовутся ререгами, и их город Магнополь. Далее. полабы, и их город Ратцебург. За ними. линоны и варнабы. Ещё дальше обитают хижане и черезпеняне. и их город Димин».

А ведь он не называл ещё лужичей, поморян, руян (ругов), которые жили на Рюгене и отчаянно сопротивлялись нашествию готов. Однако было бы неверным говорить, что территория Европы не исследована или учёные скрывают славянские артефакты.

Как древние славяне отбивали Крым от захватчиков тысячелетия

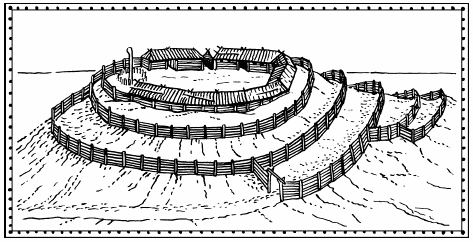

От Бамберга до Альтмюля археологами найдены славянские городища круговой планировки со славянской же керамикой и S-образными височными кольцами. Поселения славянского племени древян были найдены на левом берегу Эльбы у Гамбурга. Земли к востоку от Зале тоже были заняты славянами.

Множество славянских артефактов найдено в западной Тюрингии у Эрфурта, к западу от реки Гера и в долине реки Унстурт. Более того, в местных грамотах сохранились многочисленные упоминания о проживании тут славян.

Славянами был заселён даже север Баварии, казалось бы всегда исконно германской земли. Местные славяне долгое время сопротивлялись крещению. В 1059 году епископ города Бамберга жаловался, что не может найти на них управы. На территории Баварии были действительно во множестве найдены каменные славянские идолы — «бабы». Кстати, острая приправа хрен в Баварии и сейчас называется kren, а не meerrettich.

Согласно археологическим находкам, крупная славянская община жила у города Гайзенфельд и к юго-западу от Регенсбурга. Славянское погребение XI века, в котором были найдены останки 438 человек, было обнаружено у города Арнштадт. Могильник оказался семейным кладбищем. Национальность была определена в том числе и по височным кольцам — бесспорному признаку славян.

Всего в Германии насчитывают 703 славянских города. В округе Берлина найдено восемь славянских поселений, под Бранденбургом — 166, под Мекленбургом — 285, ещё 125 поселений в Саксонии, 38 — в Шлезвиг-Гольштейне, 36 — в Саксонии-Анхальт, девять — в Нижней Саксонии и девять — в Тюрингии.

Археологами тщательно описаны славянские города Росток и Шверин, Штральзунд и поселения на островах Рюген и Узедом. Только в Нижней Саксонии найдено 10 славянских городов-крепостей, которые действовали в VII— XI веках. Это крепости Хитцаккер, Ёренбург, Гленце, Мишо, Люхов, Холленштедт, Данненберг, Хёбекк, Мишо II.

Вплоть до XX века в Саксонии существовало княжество под названием Русь (Ruthe), флаг которого был практически идентичен российскому императорскому флагу, а правящая династия носила фамилию Ройсс.

Названия из памяти не сотрёшь

Только в XVIII веке в Нижней Саксонии исчез полабский язык — на нём говорили в районе города Люхов. До сих пор в Германии существует не до конца онемеченный народ — лужичане.

Лужицкий серб (слева). Фото © Wikipedia

Только прочтите названия их городов и деревень: Гебельцик, Высока, Возверх, Вбогов, Вуков, Валево, Брезня, Брежки, Добруша, Дубрава, Жарки, Жилов, Загор, Заречь, Залом, Мост, Злы Коморов, Крамола, Липины, Луг, Малешице, Рогов и Рогозно, Руси или Русен (Рутен), Трехов, Хребя, Шерахов и Явора.

Вам мало? Тогда давайте пробежимся по другим топонимам Германии. К славянским названиям лингвисты относят названия городов на -ин. Это Берлин, Шверин, Щецин, Витцин, Карпин и Альт-Тетерин. Да, представьте себе, Берлин — славянский город. Есть две версии происхождения топонима. По одной — название города восходит к полабскому berl-/birl-, что означает «болото». По другому — происходит от ещё более древнего славянского слова «бер», что означает «хищник, медведь». От «бера» произошло русское слово «берлога». А название Шверин произошло от древнеполабского слова zverin, что означало «загон для животных».

Славянскими считаются топонимы, имеющие окончания -иц, ицы, -юц, -юцы. Например, Лужица, Кемниц, Добраниц (ранее Добраницы), Добершюц (ранее Доброшицы). Славянскими являются названия, оканчивающиеся на -ов и -ев, а в случае с онемечиванием наименований — на -ау. Это такие города, как Любов, Гольцов, Буров, Миров и Люббенау, Шпандау, Торгау. Так, в результате онемечивания лужицкий городок Добруша превратился в Добершау.

«Прогуляться по ёлочкам». Благословенные и проклятые деревья у древних славян

«Немецкий» город Хемниц — это старая лужицкая Каменица, которая стоит на одноимённой речке Каменице, притоке реки Цвиккауэр-Мульде. Старое название Лейпцига — Липск (славянская деревенька с таким названием существовала уже в 920 году), Любек именовался Любицей (первоначально так называлась крепость вагров).

Славянское название города Росток указывало, что тот стоит на водоразделе и вода растекается от него в разные стороны. Германский город Ратцебург был когда-то Ратибором, Пренцлау — Пренславлем, а Бранденбург — Бранибором. На языке лужичан город до сих пор зовётся Braniboŕ pśi Haboł.

Название Дрездена произошло от славянского слова dredzane («дреждане»), что означало «люди, живущие в лесу». Кёпеник был основан в XII веке как главная крепость племени шпревян при князе Яксе из Копаницы. Баутцен когда-то был Будишином, Гёрлиц — Горелицем, Плауэн — Плавуном.

А название города Котбус было образовано от личного имени славянского князя Хотебуда (Xotěbud). Название города Штольпен произошло от славянского слова «столб», Мекленбург когда-то звался Рарог, а позже — Микулин Бор, Ольденбург был Староградом, Бреслау — Бреславлем, Рослау — Русиславой, Рагенсбург — Резно, Мерзебург — Межибором, а Дрёгниц — Дроганой.

Русский суп с византийско-египетскими корнями. Откуда пошёл борщ?

Вот так и оказывается, что западные народы — сами пришельцы из неведомых земель, и ещё нужно подумать, кто тут у нас без роду и племени и кто на самом деле древнее. А ещё все эти названия говорят о страшной трагедии — ведь основателей этих городов и сёл истребили, вытеснили, перебили и онемечили, чтобы освободить земли для заселения другими народами. Но об этом в Европе предпочитают не вспоминать.

Источник