Рисуем на камне

Оригинально и неизбито — именно так фрагменты «наскальной» живописи выглядят в любом саду. Давайте оглянемся на «уроки истории» и попробуем использовать их в современном дизайне.

Cам по себе так называемый первобытный стиль смело можно назвать началом всех начал. При всей его лаконичности он абсолютно самодостаточен. В нем есть все, этим он и интересен. Не случайно «неолитический» дизайн по праву входит в топ оригинальности, ведь тема такого декора совершенно не растиражирована, а значит, еще не приелась в частных садах.

Если в вашем саду использован для оформления натуральный камень, почему бы не украсить его «первобытной» резьбой? Сомневаетесь в своих силах и считаете, что это слишком сложно? И совершенно напрасно! Для примитивной «первобытной» резьбы не нужен особый инструмент! Вы сможете выполнить такие рисунки с помощью обычного шуруповерта, который наверняка присутствует в вашем хозяйственном арсенале.

Мастер-класс

Для работы вам понадобится:

- научная книга по археологии

- кусок камня-плитняка живописной формы

- лист бумаги формата А4

- белый мягкий карандаш

- простой твердый карандаш

- дрель-шуруповерт

- тонкое сверло по камню (в крайнем случае подойдет и сверло по металлу)

1. Найдите в книге по археологии наскальный рисунок, который вам нравится. Скопируйте его любым способом (с помощью сканера или через кальку) и увеличьте так, чтобы он подошел по размерам к вашему камню.

2. Переверните рисунок и полностью заштрихуйте лист белым мягким карандашом. Вы получите самодельную «копирку».

3. Положите рисунок на камень заштрихованной стороной вниз, а рисунком вверх и обведите все линии рисунка твердым карандашом.

4. Рисунок отпечатается на камне – трафарет готов.

5. Вставьте нужное сверло в шуруповерт. Теперь включите инструмент и, держа сверло под углом, водите им по рисунку, слегка касаясь камня. Сверло будет снимать верхний слой камня на линиях рисунка. При этом высверленный след будет беловатым.

6. В заключение очистите поверхность камня от каменной пыли щетинной кистью. Ваш «наскальный» шедевр готов!

Текст: Ольга Воронова. Фото: О. Воронова. Рисунки: В. Страшнов.

Источник

Шедевры наскальной живописи

шедевры наскальной живописи — рисунки в пещерах Шове, Ньюспейпер-Рок, пещере рук (Куэва-де-лас-Манос), Альтамира, Альта, Калбак-Таш.

Пещера Шове (Франция)

Эту уникальную археологическую достопримечательность обнаружил в 1994 году французский спелеолог Жан Мари Шове.

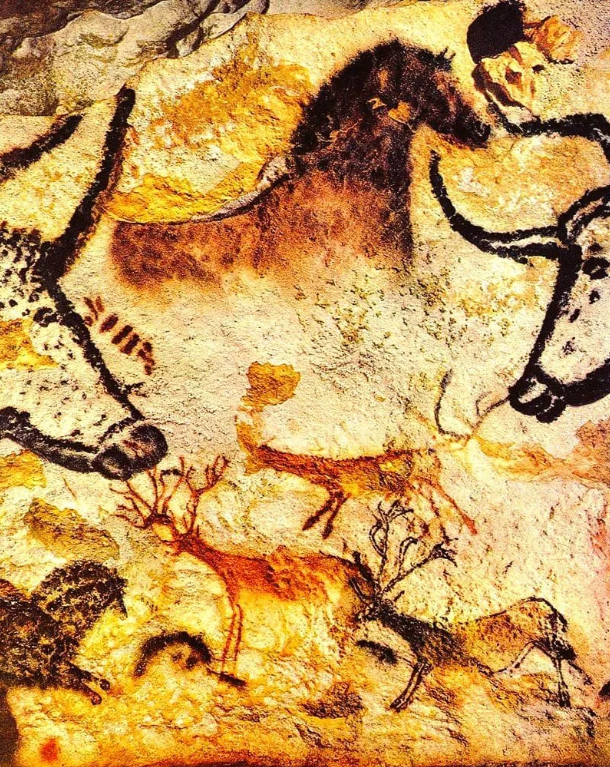

В пещере было обнаружено более 300 наскальных рисунков лошадей, львов, носорогов, волков, бизонов и других животных. Радиоуглеродная датировка показала: возраст отдельных «полотен» составляет 30-33 тыс. лет. Поражает и сохранность рисунков. Судите сами:

Рисунки в пещере Шове / EOL Learning and Education Group

Рисунки в пещере Шове / ©Flickr

Увы, увидеть их может далеко не каждый – пещера закрыта для посещений во избежание разрушения хрупких картин. Ведь испортить их способно малейшее изменение света, температуры и влажности воздуха. Даже археологи могут находиться там всего несколько часов. А вот немецкому режиссеру Вернеру Херцогу повезло: он даже снял документальный фильм об этой картинной галерее – «Пещера забытых снов».

Эта скала, расположенная неподалеку от города Монтиселло (штат Юта), считается одним из самых внушительных каменных «полотен», на котором на один квадратный метр приходится огромное количество петроглифов. Всего на скале насчитывается около 650 изображений.

Нанесли их, как предполагают ученые, древние индейцы доколумбовых культур Фремонт и Анасази. Велика вероятность, что петроглифы высекались как в древнюю эпоху, так и после знакомства с европейцами. Считается, что рисунки рассказывают об охоте на кабанов, мамонтов и бизонов, а также о приручении лошадей и быков, изобретении колеса и других орудий труда.

Наскальные рисунки в Ньюспейпер-Рок / ©Cacophony

Дословно название пещеры можно перевести как «Пещера рук», поскольку на ее стенах запечатлены отпечатки сотен ладоней (800 изображений), причем 90% из них – левые. Отпечатки были сделаны от 13 тыс. до 9 тыс. лет назад, предположительно путем распыления краски вокруг кисти.

Больше всего рук можно увидеть у самого входа в пещеру. Складывается впечатление, будто они служат приветствием для входящего. Есть также мнение, что изображения рук у древних индейцев символизировали переход во взрослую жизнь, поэтому в этом почитаемом предками индейцев месте отпечатаны ладони мальчиков-подростков. Помимо рук в пещере есть и рисунки животных – страуса-нанду и гуанако, а также петроглифы.

Пещера рук / ©Flickr

Эту пещеру, что на севере Испании, еще называют «Сикстинской капеллой первобытного искусства». Возраст рисунков эпохи палеолита насчитывает порядка 20 тыс. лет. Для придания цвета древние художники пользовались углем и охрой, а для объема – естественными выступами и углублениями в стенах пещеры. Рисунки здесь настолько хороши, что научное сообщество поставило под сомнение их подлинность, обвинив первооткрывателя пещеры Марселино де Саутуолу в подделке. Лишь после смерти археолога в 1902 году было установлена подлинность рисунков.

Сегодня в связи с разрушением изображений пещера закрыта для туристов. Вместо этого в 2001 году в музейном комплексе, расположенном рядом с Альтамирой, открылись копии панно Большого плафона.

Рисунок в пещере Альтамира / ©Rameessos

Крупнейшая и единственная из открытых для туристов «выставок» наскальной живописи находится под открытым небом в 4 км от города Альта, недалеко от Северного полярного круга. 5 тыс. изображений животных (рыб, оленей), самих охотников и рыбаков, религиозных обрядов и просто танцевальных сюжетов, открытых в 1970-х годах, доказывают, что в период с 4200 до 500 лет до н.э. эти места тоже населяли люди.

3 тыс. рисунков (как раз тех, что расположены под открытым небом) внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наскальная живопись в городе Альта / ©Ahnjo

Урочише Калбак-Таш (Тялбак-Таш), расположенное на правом берегу реки Чуи на 723 километре от Чуйского тракта, – крупнейшая коллекция петроглифов в Горном Алтае. Урочище протянулось на 10 км и насчитывает более 5 тыс. рисунков и рунических надписей. Самыми популярными являются рисунки живых существ: быков, оленей, волков, барсов и прочих животных, распространенных в этих местах.

Урочище было святилищем для людей разных эпох – от неолита (VI-IV тыс. до н.э.) до древнетюркского периода (VII-X вв. до н.э.).

Наскальная живопись в урочище Калбак-Таш / ©Zouave M.

Найдены дубликаты

Калбак-Таш не самая большая писаница Алтая. Есть ещё долина реки Елангаш, где под открытым небом, на протяжении 8 км реки более 30000 рисунков, и это только те, которые хотя бы немного исследованы. В верховьях реки находится древний конный перевал, по сути — один из немногих вариантов перехода в нынешние Китай и Монголию (часть великого шелкового пути). Этим перевалом пользовались очень многие культуры, этим и объясняется наличие там рисунков палеолита, скифов и тюрков. Лично видел изображения жирафа, носорога, слона, солнечного лося, множество козлов и оленей, сцены быта, охоты, роды и т.д. Помимо Елангаша в Чуйской степи огромное количество изученных, не изученных и даже не открытых до сих пор петроглифов, нетронутых курганов. И все они в очень хорошей сохранности, так как, в основном, Чуйская степь — это полупустыня, степь, лесо-степь и высокогорная тундра, и вечная мерзлота очень близко к поверхности. Культурный слой наростает очень медленно и всё на поверхности. Не знаю насчёт изучения петроглифов, но раскопки на территории Кош-Агачского района после истории с укокской принцессой, можно сказать запрещены: алтайцы — шаманисты и они очень против, можно и в бубен получить. А скифских курганов, которые представляют наибольший интерес (моё субъективное мнение) там много! К примеру, скифский зал в Эрмитаже почти полностью состоит из находок урочища Пазырык, а это всего 6 курганов (правда царских) из которых вывезли около 90 кг золота в украшениях и изделиях. Калбак- Таш же интересен тем, что рисунки там особенные и необычные для Алтая, место это было явно ритуальным и пользовались им многие культуры: и палеолит там есть, и скифы, и тюрки. К сожалению, нижний ярус утерян.

Очень люблю Алтай) особенно Чуйскую степь, которая является кладезью информации для археологов, геологов, орнитологов, ботаников, зоологов и ещё много кого. Работаю там гидом в сезон, знаю много , если что-то интересно спрашивайте.

Фотки тоже есть, но пишу с телефона, а они в компе и надо искать. Короче лень-матушка.

у «пещерного» человека, нарисовавшего первые 3 рисунка, явно был талант. довольно реалистично рисовал. даже есть некая физика и динамика в рисунках.

то чувство когда ты рисуешь хуже пещерного человека

Да там одного таланата мало, что бы так рисовать, нужно много практиковаться.

Там же не просто линии, он еще и с тональностью игрался. Или как это правильно у художников называется.

я тоже про эту тональность. из-за неё рисунок сильно отличается от остальных. будем называть её тональностью так как я сам не художник) я скорее тот кто восхищается художниками так как у самого руки испытывают боль и усталость от постоянного сиденья на стуле. ПОТОМУ ЧТО ОНИ ИЗ ЖОПЫ!!

Про Шове с Дробышевским есть интересная передача

Я была в Альте. Очень круто организовали возможность осмотреть рисунки. Вокруг самых заметных (и дополнительно окрашенных охрой) рисунков возвели деревянные помосты. Есть и неокрашенные, но в дождливую погоду (а она там очень часто) их почти не видно. Ходишь, смотришь себе. Нас пустили даже с собакой)

Страна Онего: Пудож и Онежские петроглифы

древний шедевр, карельские «Адам и Ева», мыс Пери Нос, 5-4 тыс. лет до н.э.

Был в Шове, вообще почти все пещеры в Дордоне закрыты, попал туда по «великому блату» а в Ласко впускают всего несколько человек в мире. В России самая знаменитая пещера это конечно Шульган-Таш

Но ведь индейцы не изобретали колеса и лошадей они не приручали.

Почему нельзя покрыть эти рисунки, каким ни-будь прозрачным веществом, для предотвращения разрушения?

О чём Вы говорите. У нас на Алтае народ откалывает от скал себе петрогливы «на память». В районе слияния Чуи и Катуни чуть ли не лопатами гоняли таких «любителей искусства».

А как же Ласко? Там же, вроде, больше рисунков, чем в Шове.

красиво они рисовали, а ведь ни инструментов, ни времени для тренировок навыков особо не было.

если было время на создание украшений, то было время и на рисование, к тому же это скорее всего не праздное время проведения, а ритуальные действия.

они жили не так и долго, плюс всегда находилось занятие, то огонь стереги, то мамонта гоняй, но часто их рисунки превосходят рисунки средневековья, когда жизнь была во первых длиннее, во вторых точно попроще.

причем тут «жили не долго», и нет времени рисунки, но есть на украшения ?

а хрен его знает, зачем вы приплели сюда украшения, да еще и высказываете по этому поводу претензию.

включаем логику. ваше мнение «жили мало откуда у них время на рисование» . вам ответили «если было время на украшения, то на ритуальные рисунки тоже находилось». еще сильнее разжевывать надо

«что в лоб, что полбу.» вот возьми кость, обточи кремниевым ножом до уровня бусины, проделай отверстие, повтори раз 30. » Короче, мне лень что-то тут доказывать. Было у них время и на рисунки и на украшения и жили они до 40-50 лет, при средней 25-30, примерно как и в «средние века». Инфы в инете куча, повышайте свой уровень самостоятельно.

замочи кость, она станет мягкой, обточить ее мог не человек, а прибой или вода ручья, человек просто продырявил ее и нанизал на жилу или сплетенную веревку, на это нужно гораздо меньше времени нежели на то что бы добыть охру, растереть ее, расписать пару метров пещеры. Так что не умничай, тебе не идет.

смеяться над такими грешно, но смешно же.

ну так над собой смейтесь, в чем проблема?

Да будет свет!

Экспериментальная археология — направление археологической науки, посвященное поиску ответов на нераскрытые вопросы археологии с помощью научных экспериментов в контролируемых условиях.

Искусственное освещение было важнейшим ресурсом для развития социализации и хозяйственной деятельности палеолитических групп людей. Кроме того, получение контроля над огнем, около 176 тыс. лет назад, позволил развить первые достижения палеолитической культуры в глубоких пещерах. Физические особенности палеолитических источников освещения плохо изучены, хотя аспект является ключевым для изучения человеческой деятельности в пещерах.

Группа исследователей из Университета Кантабрии (Испания) экспериментальным путем изучила возможные источники света , которые использовали люди Каменного века для жизни в самых глубоких и темных участках пещер. В своей работе, с помощью эмпирических наблюдений и методов экспериментальной археологии, они характеризуют основные палеолитические системы освещения: факелы, переносные масляные (жировые) лампы и костры в очагах.

Первые достоверные данные о присутствии древних людей во внутренних частях пещер (в местах с полной темнотой, где необходимо искусственное освещение) связаны с неандертальцами. Свидетельства этого имеются в пещере Бруникель (Франция), где имеются более 18 следов разведения огня, возрастом 176 000 лет. Кроме того есть и другие следы человеческой деятельности в глубоких частях пещер: в Sima de Los Huesos (Атапуэрка, Испания), пещере Диналеди (Южная Африка), пещера Ламалунга (Италия), пещера Вартоп (Румыния). В этих местах были обнаружены следы горения трех палеолитических осветительных систем: факелов, очагов и переносных ламп.

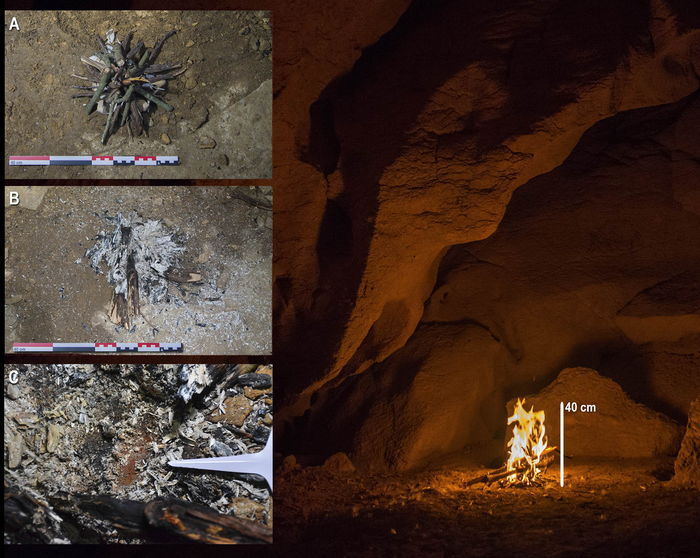

Остатки факелов эпохи палеолита, найденные во внутренних частях пещер, обычно ограничиваются разбросанными углями и черными отметинами копоти на стенах и потолках.

A) Фрагменты полуобугленных ветвей можжевельника, покрытых кальцитом в пещере Альдена.

B) Кусок сосновой древесины из Réseau Clastres

С) Факел сохранившийся в пещерах Гальштатта

Е) Уголь из пещеры Нерха

F) Черные следы копоти из пещеры Нерха

G) Стационарная каменная масляная лампа из пещеры Нерха

H) Очаги в ямах в пещере Энлен

Остатки факелов и следы их использования были найдены в пещере с образцами палеолитического искусства (8,9–7,8 тыс. лет назад) в Альдене (Эро, Франция): на полу были разбросаны кусочки угля и черные отметины на стенах. Кроме того, под слоем кальцита есть несколько небольших частично обугленных веток. Эти остатки очень полезны для оценки толщины ветвей, используемых для факелов. Они варьируются от 1 до 2 см в ширину и до 27 см в длину.

Остатки очагов, связанных с функцией освещения, как и остатки факелов, характеризуются их расположением в глубоких и темных областях пещер, где их использование для указанной цели бесспорно.

Об использовании переносных каменных светильников, заправленных животным жиром, свидетельствуют сотни находок. Некоторые из них были изготовлены из природного материала, другие были лишь слегка изменены, а некоторые плоские или вогнутые камни использовались без какой-либо подготовки. Для их изготовления использовали природные материалы, минералы (например, известняк, гранит или сланец), но также использовались и раковины моллюсков. Кроме того, были найдены стационарные лампы большого объема. Остатки горения в палеолитических лампах различных форм: обугленные остатки фитиля, следы дыма, сажи на частях лампы; животного жира, используемого в качестве топлива, позволяют отличить лампы от других объектов с аналогичной морфологией (например, палитры для смешивания красителей).

Необходимо также иметь в виду, что определенные особенности человеческого зрения влияют на восприятие света и, следовательно, на восприятие цветов в пещере. Во-первых, освещенные объекты или объекты, излучающие свет, могут восприниматься до тех пор, пока они находятся в поле зрения человека. Во — вторых, колбочки и палочки — фоторецепторные клетки глаза, ответственные за захват и обработку света различной интенсивности. Первые расположены в ямке глаза и очень чувствительны к цветам. Вторые расположены вне ямки и очень чувствительны к свету и движению. Поэтому в областях с низкой освещенностью зрительное восприятие меньше связано с цветом и больше связано с контрастом между освещенными и неосвещенными областями.

Кроме того, по мере уменьшения яркости сетчатка человека теряет чувствительность сначала к коротким световым волнам (соответствующим зеленому, синему и фиолетовому), а затем к длинным (соответствующим желтому, оранжевому и красному). Таким образом, красный цвет лучше всего виден в условиях низкой освещенности, учитывая, что цветовой порог для человеческого зрения составляет 3 люкса. У пожилых людей зрение хуже, хотя их глаза обычно более чувствительны к яркому свету. Одновременно стандартная адаптация человека к темноте занимает от 30 до 45 минут при переходе из более светлого места в более темное, при этом среднее общее время адаптации составляет 30 минут. От темноты к свету обратный процесс занимает всего несколько секунд, при этом зрачок уменьшается с 8 миллиметров (при плохом освещении) до 2 миллиметров в условиях оптимального освещения. Наконец, недостаточный свет может привести к усталости и относительной близорукости.

В восьми экспериментах оценивались три различных типа палеолитических источников света: пять факелов, две каменные лампы с животным жиром и небольшой очаг.

Факелы: пять деревянных факелов были сделаны из веток сухого можжевельника толщиной 1,2 см, которые были соединены вместе побегами зеленого плюща. Этот тип факела был выбран потому, что он соответствует археологическим данным и форме немногих сохранившихся доисторических факелов. Использовалась березовая кора как своего рода розжиг для начала горения. Точно так же древесина была расщеплена для облегчения горения (за счет более легкого насыщения кислородом) и пропитки горючим топливом. Так, в некоторых случаях добавляли сосновую смолу, животный жир или их комбинацию.

Лампы: Лампы, использованные в экспериментах, были копиями лампы из пещеры Ла-Мут (Дордонь, Франция). Эта лампа была сделана из песчаника, 17 см в длину и 12 см в ширину, и имела вогнутость 150 см3.

Очаг: Древесным топливом служили тонкие высушенные ветки можжевельника и дуба. Для разжигания костра использовалась береста. Очаг был 23 см в диаметре и 7 см в глубину, располагался на расстоянии 80 см от ближайшей стены и 1,60 м от потолка.

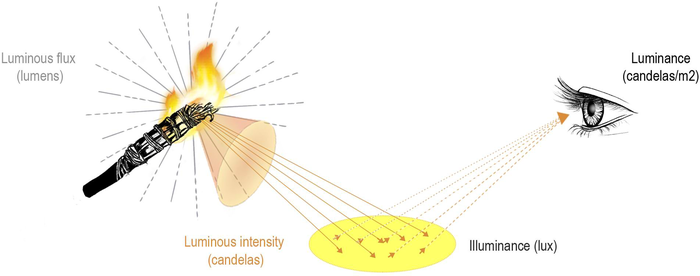

Luminous intensity — сила света: величина освещенности, излучаемой в определенном направлении

Action radius — радиус действия: минимальное расстояние между источником света и полной темнотой (0 люкс).

Luminance — яркость: это отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади её проекции на плоскость.

В экспериментах с факелами начало горения было быстрым. Этому способствовала береста, которая быстро сгорала и оставила мло следов в пещере оставляя мало пепла.

Экспериментальные факелы было удобно держать и переносить, и они излучали свет во всех направлениях. Однако от них шел дым. От горящих можжевельника и дуба шел белый дым, а от сосновой смолы и березовой коры шел густой черный дым, который оставлял пятна сажи на поверхностях.

Факелы производили переменную силу света и работали нерегулярно. Это означало, что держатель факела должен был периодически насыщать его кислородом. Быстрое перемещение благоприятствовало горению и насыщало кислородом пламя. Насыщение кислородом также обеспечивалось повторными полукруглыми движениями с определенной интенсивностью слева направо. После этого действия освещенность увеличилась с 5 до 28 люкс (измеряется на расстоянии 20 см) и с 1,5 до 4,3 люкс (измеряется на расстоянии 40 см). Добавление смолы эффективно отразилось на интенсивности пламени. Напротив, животный жир увеличивал продолжительность света, так как его горение было медленным.

Факел производил свет (пламя) в течение 61 минуты, средняя освещенность составляла 21,94 люкс (измерялось 40 см от пламени), сила света составляла 14,04 кандел (кд), средний радиус действия света достигал 2,47 м, средняя освещенность составляла 2,79 кд/м, а максимальная температура при горении составляла 633°С.

Лампы с животным жиром давали стабильное освещение более часа. Их сила света была ограничена по сравнению с факелами и очагами, хотя и достаточна для некоторых видов деятельности (например, длительного пребывания в одном и том же месте в пещере). Их излучение не является разнонаправленным. Они излучают своего рода полукруглый ореол; следовательно, свет, проецируемый вниз, значительно меньше, чем свет, проецируемый вверх и в обе стороны. Это связано с малой высотой пламени относительно размера основания лампы: чем уже основание и чем выше пламя, тем больше света будет проецироваться на пол. Эта система освещения не производит дыма, который мог бы загрязнить закрытые помещения. Однако, когда добавляли сосновую смолу, копоти было больше.

Средняя освещенность составила 3,71 люкс (измерения на расстоянии 40 см от пламени). Сила света составляла 0,59 кандел, средний радиус действия достигаемого света — 1,57 метра, средняя яркость — 0,47 кд/м, а максимальная температура горения — 176,33°С.

Значения освещенности, силы света и радиуса действия увеличились по сравнению с предыдущим экспериментом. Радиус действия сильно меняется, и достигает высоких значений (иногда до 4,5 метра); с двух метров значения освещенности близки к нулю. В частности, средняя освещенность составила 19,2 люкса (измерения проводились на расстоянии 40 см от пламени), сила света составляла 3,07 кандел, средний радиус действия достигаемого света — 3,30 метра, средняя яркость — 2,45 кд/м, а максимальная температура в ядре горения — 586,67°С.

Принимая во внимание средние значения силы света, полученные в экспериментах, палеолитические системы освещения определяли бы мезопическое зрение (зрение, которое появляется в неопределенной области между скотопической (или сумеречной) и фотопической (или дневной) системами зрения). Это подтверждает, что зрительное восприятие человека под землей было связано с цветом меньше, чем с контрастом между освещенными и неосвещенными областями и игрой света и теней. Однако некоторые цвета можно было воспринимать, так как колбочки были активны, хотя и частично. В этих условиях лучше всего воспринимаются длинноволновые цвета (красный, оранжевый и желтый).

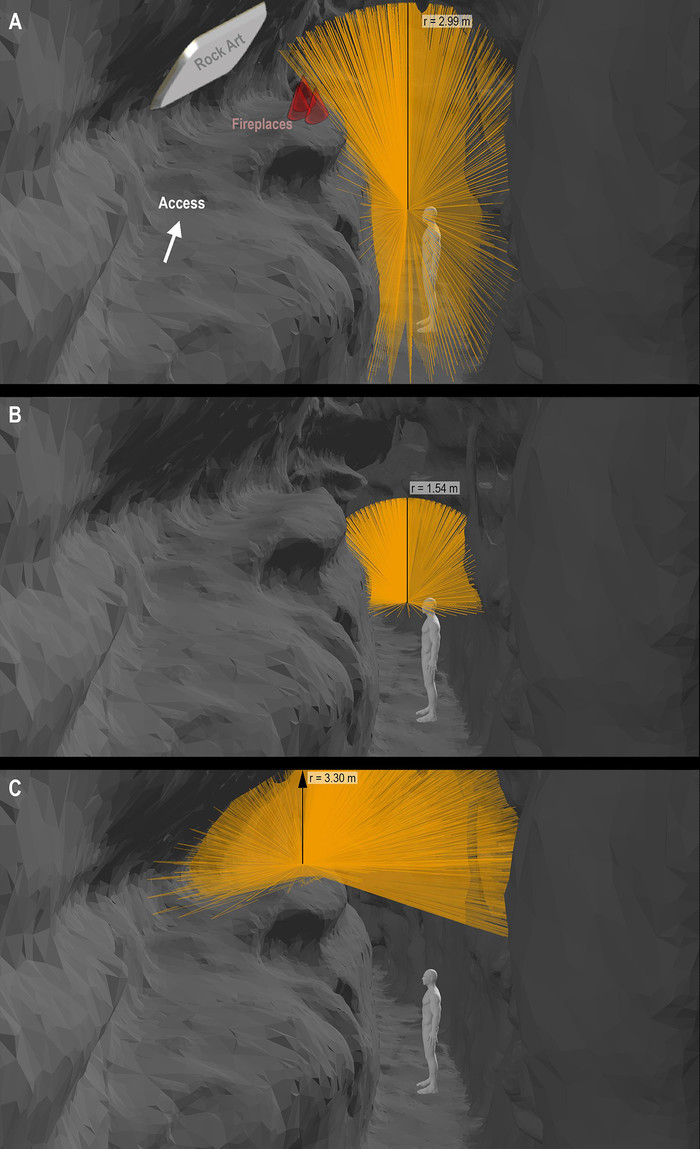

A. Факел. B. Переносная лампа. C. Костер (очаг).

Была использована виртуальная 3D-модель пещеры Атхурра, где была обнаружена естественная платформа, приподнятая на 2,5 м над полом прохода, с 84 блоками наскальных рисунков. Они содержат около 50 изображений животных.

Результаты моделирования показывают некоторые интересные моменты, поскольку было замечено, что разрисованные поверхности были бы едва заметны из нижних частей галереи, независимо от того, использовались ли факелы или лампы. Тем временем расположенные определенным образом очаги освещали бы все украшенное пространство. Но входы в этот сектор пещеры должны были освещаться факелами. Не случайно, что оптимальные маршруты, по которым можно добраться до этого места, покрыты разбросанными углями (несомненно, выпавшими из факелов).

Было также подсчитано, чтобы добраться до сектора пещеры с рисунками требуется минимум 38,39 минуты. Соотнося эту информацию с результатами о продолжительности горения факела можно определить, что, как минимум, для доступа к этой части пещеры необходимо было бы иметь запасной факел, обеспечивающую возврат. Это означало бы необходимость иметь запас по крайней мере 1,82 кг сухой древесины. Эти данные являются минимальным значением, поскольку они учитывают только прямой путь в сектор с «художественной галереей». Если мы добавим время на выполнение наскальных рисунков или посещение или исследование других областей в той же пещере, эти показатели возрастают.

Эксперименты по палеолитическому освещению указывают на планирование в ходе использования человеком пещер в этот период и на важность изучения методов освещения для разгадки деятельности, осуществляемой предками в глубоких пещерах.

Междисциплинарный подход позволяет адекватно воспроизвести палеолитические источники света, что позволяет достичь целостной археологической интерпретации «подземной» жизни наших далеких предков, а также определить и воспроизвести, как они воспринимали подземный ландшафт. Проще говоря, попытаться посмотреть на сохранившиеся до нашего времени палеолитические ландшафты глазами людей Каменного века.

Пещеры всех людей

Пещеры человечества — Денисова пещера, Сьерра-де-Атапуэрка, Лианг Буа, Сима де лос Уэсос, Альтамира.

Самый большой, самый населенный, самый известный «дом» наших предков. Святая святых антропологов. Заповедник сенсаций археологов. Культурный объект особой ценности и всемирного наследия ЮНЕСКО. Находится в Испании, в районе города Бюргос.

Предвестниками долгой славы пещеры стали находки, сделанные на ее территории еще в XIX веке. В 1868 году здесь началось строительство железной дороги из горного массива Сьерра-де-ла-Деманда, где добывались руда и уголь. В этой местности должна была пролегать узкоколейка. Для ее постройки понадобилось прорубить в скалах траншею. Тогда-то и явился миру настоящий склад древних останков.

Впрочем, постоянные раскопки начались в пещере только в 1970-х. Вначале здесь, правда, находили кости животных (амфибий, ящериц, голубей, млекопитающих, этрусских носорогов, кабанов, ланей и др.). А в 1994 году впервые наткнулись на гоминид. Это оказались самые важные и самые древние в Европе свидетельства эволюции человеческого рода. Останки, которые сохранила пещера, датируются временем от почти миллиона лет назад до бронзового века. Народу здесь жила тьма: от Homo antecessor, гейдельбергских людей до нас – сапиенсов.

Пещера Сьерра-де-Атапуэрка / ©Flickr

Пещера сохранила не только кости, но и орудия труда – всего 100-200 каменных артефактов олдованского облика (олдувайская (олдованская), или галечная, культура – наиболее примитивная культура обработки камня, когда для получения острого края камень просто раскалывался пополам; возникла около 2,7 млн лет назад. Исчезла примерно 1 млн лет назад; первые галечные орудия начали изготавливать еще австралопитеки – NS).

Интересно, что условия захоронения указывают на возможный каннибализм. Не исключено, что и люди, и животные, найденные здесь, были съедены. Их кости свалены в одну кучу. Вопрос в том, был ли это обычный или ритуальный каннибализм. Если последний, то это, как ни крути, уже зачатки культа, а с ним и религии.

Homoantecessor (дословно «человек-предшественник»; жил 1,2 млн – 780 тыс. лет назад). Невысокий и довольно «изящный» для того времени представитель рода Homo (до 1,6 м ростом). Но уже во многом похож на своих потомков неандертальцев. Обладал развитыми надбровными дугами, массивными нижними челюстями без подбородка (как и у неандертальцев), крупными зубами. Мозг уже достаточно большой – 1000 куб. см. Изготовлял примитивные орудия и «охотился». Правда, основным рационом его была падаль.

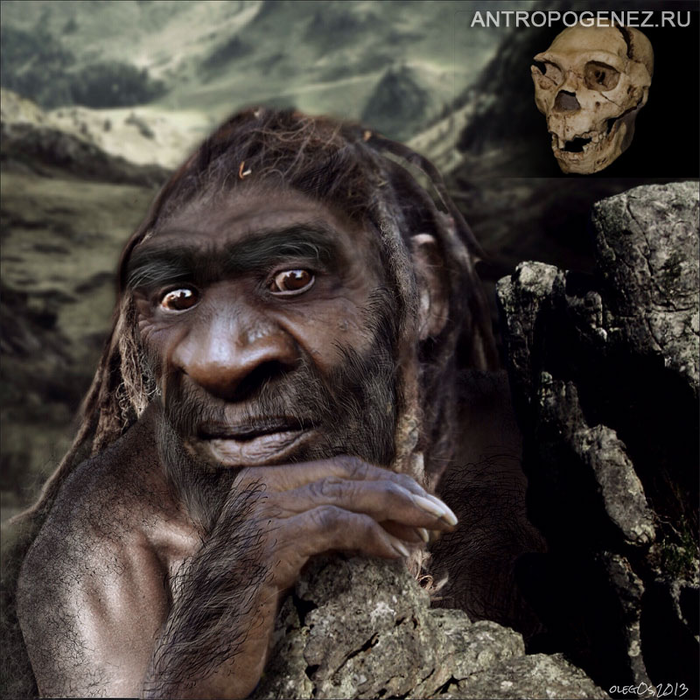

Homoheidelbergensis (гейдельбергский человек; 800-130 тыс. лет назад) – прямой предок неандертальцев. Самая полная и наиболее сохранившаяся «коллекция» костей этого вида была найдена именно в пещере Сьерра-де-Атапуэрка. Это уже настоящий «северянин». От африканского «изящества» Homoantecessor не осталось и следа.

Гейдельбергские люди были высоки (1 м 70 см), коренасты, массивны, с выпуклым лицом, тяжелой челюстью и с характерной чертой – без подбородка. А еще у них был большой мозг – до 1400 куб. см. Они изготавливали сложные орудия труда (по ашельской технологии), умели охотиться группами. Причем на крупных животных.

Атапуэрка, Сима де лос Уэсос

Это не дом – это могила. Ниже уровня залегания костей нет. Но более богатого на древние останки места, наверное, не найти (более 1600 человеческих останков). По крайней мере, пока такое не обнаружено.

Пещера представляет собой своего рода шахту, куда, по-видимому, сбрасывали своих покойников уже знакомые нам гейдельбергские люди. Привлеченное запахом разлагающихся тел, сюда же попадало зверье: среднеплейстоценовые медведи Денингера, львы, рыси (лесные кошки), лисы, волки, мелкие куньи и грызуны. Выбраться отсюда они уже не могли. Датировка останков – около 430 тыс. лет назад. Орудий по понятным причинам нет.

Homo heidelbergensis. Реконструкция выполнена Олегом Осиповым специально для портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ (в соавторстве со Светланой Шнейтор) / ©Антропогенез.ру

Пещера находится поблизости от Сьерра-де-Атапуэрки (отсюда и похожие названия). Копать здесь начали давно. Еще с 1976 года.

«Что делает пещеру Сима де лос Уэсос уникальной, так это огромная и совершенно беспрецедентная по своей сути коллекция останков древних людей в отложениях на ее дне. С момента ее открытия нам не удавалось найти ни одного такого места, которое принесло бы столь много для изучения вымерших видов древних людей, в том числе и неандертальцев», – так объяснил научную ценность этой пещеры ведущий исследователь Хуан-Луис Арсуага из Мадридского университета Комплутенсе (Испания).

Именно это уникальное место называют пещерой всех людей. Это и понятно. Здесь жили все: неандертальцы, денисовцы и сапиенсы (кроманьонцы – наши прямые предки). Попеременно. И долго.

Пещера находится в Солонешенском районе Алтайского края на берегу реки Ануй. Алтай, как известно, вообще известное излюбленное место обитания древних людей. Именно здесь были найдены останки (несколько зубов и две фаланги пальцев) знаменитого денисовского человека. Здесь и больше нигде. Пока. Хотя кое-какие непонятные, не укладывающиеся ни в одну классификацию черепа нашли в соседнем Китае. Предполагают, что это как раз и могут быть останки денисовцев. Но в тех местах, где они были найдены, очень тепло, поэтому ДНК, увы, не сохранилась (а вот из останков в Денисовой пещере ДНК как раз извлекли и выяснили, что 4,5% генов денисовцев содержатся в крови коренных меланезийцев). Так что сказать доподлинно, разумеется, нельзя. Уже примерно 280 тыс. лет назад в пещере стали жить неандертальцы.

Вообще, пещера известна давно. Еще с XIX века. О ней как об объекте «не представляющем никакого интереса» писал еще миссионер, протоирей Василий Вербицкий. А в 1926 году пещеру посетил художник Николай Рерих. В 1977-м она стала открытой для археологии. Раскопки здесь ведутся с 1982 года по сей день. За это время выявлено более 20 (!) культурных слоев разных эпох.

На границе 11-го слоя, который считается «денисовским», археологи откопали миниатюрные каменные иглы из костей птиц, изящное кольцо-подвеску из мягкого мрамора, ожерелья из зубов животных, подвески из ракушек, бусины из скорлупы страусиного яйца (конечно, принесенные откуда-то издалека), украшения из поделочного камня, браслет из редкого камня хлодолита, который при разном освещении меняет свой цвет, и т.д.

Высока вероятность, что все это добро принадлежало денисовцам. А ведь в те времена наши далекие предки – кроманьонцы – что и могли, так это делать грубые скребки и рубила. Не исключено, что кто-то на этой планете был талантливее нас. По крайней мере, кое в чем нас опередил. Этим «кто-то» могут быть денисовцы.

Пещера Лианг Буа

Находится на индонезийском острове Флорес. Именно здесь в 2003 году нашли останки знаменитого флоресского человека, которого некоторые антропологи до сих пор отчаянно пытаются отнести к микроцефалам. Большинство ученых эту точку зрения не разделяет, приводя исчерпывающие доводы. Но ведь и неандертальцев тоже «не признавали», называя их когда-то просто дефективными кроманьонцами.

Интересно, что обнаруженные в этой пещере кости были не окаменелыми, а похожими, скорее, на… мокрую промокашку или картофельное пюре. Остров-то тропический, а костям, как выяснилось, около 12 тыс. лет. Чтобы доставить их на «материк» в целости и сохранности да и просто взять в руки, местный археолог Томас Сутикна изготовил самодельный препарат из клея-момента и лака для ногтей. Нелегко даются открытия, что и говорить.

Пещера Лианг Буа / ©Flickr

В 2004 году нашли еще останки. Сложив все вместе, удалось составить внешний облик флоресского человека. Получился, прямо скажем, невысокий гоминид (около 1 м ростом) с длинными руками, свисающими до колен, с крошечным мозгом объемом около 400 куб. см. – меньше, чем у шимпанзе. А еще в пещере были найдены примитивные каменные орудия. Ученые предполагают, что их умели делать еще питекантропы Явы, которые являются предками флоресцев и у которых был гораздо больший мозг, чем у их потомков. Сами флоресцы постепенно деградировали в этих райских кущах, но как делать орудия – не забыли.

Флоресцы, или, как их еще называют, хоббиты, стали одним из видов человеческого рода. Наравне с неандертальцами и денисовцами. Поэтому пещера Лианг Буа так важна.

Еще одно знаменитое место. Очередной объект всемирного наследия. Находится в Испании, в 30 км от города Сантандер.

Рисунки эпохи позднего палеолита (15-8 тыс. лет назад) на стенах пещеры впечатляют. Столь анатомически правильная, да еще и цветная живопись для тех времен – настоящий шедевр. Здесь и бизоны, и лошади, и кабаны, и отпечатки ладоней. Рисунки выполнены углем, охрой, гематитом и другими красками естественного происхождения. Помимо прочего художники каменного века использовали естественные неровности стен – чтобы создать трехмерный эффект изображений.

В 1879 году Алтамиру открыл археолог-любитель Марселино Санс де Саутуола вместе со своей девятилетней дочерью. Позже его обвинили в фальсификации. Никто не верил, что древние могли так рисовать. Однако после смерти несчастного археолога, когда похожие рисунки нашли в других местах, исследователь был реабилитирован.

В 1960-1970-х годах в пещеру хлынули туристы. Альтамиру посещало до 1500 человек в день. Все это крайне негативно сказалось на «картинной галерее» пещеры. На стенах появилась плесень (от сырости), хрупкие рисунки начали портиться. В 1977 году пещеру закрыли на реставрацию. В 1982-м открыли, но резко сократили поток туристов – до 20 человек в день. В 2002 году пещеру закрыли вообще. Впрочем, рядом открыли ее точную «копию», полюбоваться которой сегодня может любой желающий.

Рисунок в пещере Альтамира / ©Flickr

Аналогичными по значимости являются пещеры Шове и Ласко, находящиеся во Франции и тоже расписанные удивительно реалистичными изображениями всевозможных животных.

Южный Урал в эпоху камня

В полевом сезоне прошедшего 2020 года нам (коллективу археологов Башкирии) удалось не только провести раскопки на нескольких объектах и найти ранее неизвестные археологические памятники, но и подготовить цикл небольших фильмов об археологии Южного Урала и в частности Башкирии. Он включает 5 выпусков, каждый из которых посвящен отдельной культурно-исторической эпохе. Возможно, кому-то здесь будет интересно посмотреть и послушать о древнейшей истории южноуральского региона. Первая серия посвящена каменному веку.

Эпоха камня — древнейший этап в истории человечества. Что мы знаем о Южном Урале данной эпохи? Какие факты присутствия древнего человека на территории современной Башкирии известны нам сегодня? Поговорим об интереснейших следах присутствия древнего человека, расположенных в живописных уголках Башкирии: о стоянках Мысовой и Кызыл-Яр — древнейших памятниках эпохи палеолита, об уникальном пещерном святилище Шульган-Таш, а также о замечательных комплексах с наскальной живописью — Идрисовской и Мурадымовской пещерах.

Поздний каменный век: революция отменяется

Археологические находки из Панга я Саиди.

Человек современного типа возник в Африке, и в Африке же, по идее, сформировалась культура, которая позволила нашим предкам успешно расселиться по планете. То, что в Евразии называется верхним палеолитом. В Африке аналогичные индустрии объединяют названием «поздний каменный век» (Late Stone Age, LSA), который пришёл на смену «среднему каменному веку» (Middle Stone Age, MSA). Меняется техника изготовления орудий — распространяются продолговатые пластины и каменные наконечники для стрел. Изделия уменьшаются в размерах, а также становятся обычными элементы «символического поведения» — украшения, изделия из кости, красители. Некоторые исследователи считают, что переход этот был достаточно резким, «революционным», поскольку когнитивные способности людей вышли на новый уровень. Впрочем, недавние исследования памятников Южной Африки (Бломбос, Сибуду) показали, что смена технологий могла протекать и более плавно.

В Африке исследования границы MSA/LSA приурочены, прежде всего, к южному побережью. Это не значит, что люди придумывали инновации только там, просто в других частях Африки пока что маловато хорошо изученных — и, главное, качественно датированных памятников периода 40—80 тыс. лет назад. В частности, не хватает археологам данных по Восточной Африке.

В новой статье, вышедшей в Nature, рассказывается об исследовании кенийской пещеры, которую люди населяли почти непрерывно в течение 78 тыс. лет, вплоть до раннего железного века. Изучив слои памятника, археологи впервые в Восточной Африке получили подробную картину изменения человеческой культуры, охватывающую критически важный период.

Панга я Саиди — пещера с обвалившимся сводом, которая находится в 15 км от современного берега Индийского океана, на границе между тропическим лесом и саванной. Раскопки в пещере ведутся с 2010 года, и отложения памятника оказались богатыми археологическими находками, относящимися как к среднему, так и к позднему каменному веку. В руки к археологам попало более 30 тыс. каменных орудий, 17 фрагментов охры, 8 изделий из кости, множество бус из раковин и скорлупы страусовых яиц.

3 метра отложений включают 19 слоёв, которые удалось качественно датировать радиоуглеродным и оптическим методом. Комплексное изучение памятника включало и анализ фитолитов, и изотопный анализ зубов живоных, благодаря чему удалось реконструировать изменения климата.

Какую картину рисуют археологи? Судя по составу находок, поначалу люди посещали пещеру нечасто. Орудия в ранних слоях, начиная с 78 тыс. лет, относятся к характерной для среднего каменного века технике леваллуа. Около 73 тыс. лет назад активность обитателей стоянки совсем упала — это заметно по снижению количества изделий и микрочастиц угля. Но спустя некоторое время, начиная с 67 тыс. лет назад, пещера снова становится обитаемой, а активность её жителей постепенно растёт.

Возвращение людей в пещеру знаменуется некоторыми нововведениями. Во-первых, возникает новое сырьё: вдобавок к известняку приходит кварц и кремнистый сланец. Кроме того, уменьшается размер орудий, и появляются изделия, более характерные для позднего каменного века — обушковые и выполненные в так называемой биполярной технике. Однако средний каменный век никуда не делся, — техника леваллуа встречается и в гораздо более поздних отложениях, даже в слоях возрастом от 14 до 1 тыс. лет. Исследователи отмечают, что на пресловутую революцию это совсем не похоже: разные признаки и среднего, и позднего каменного века появляются в слоях пещеры неоднократно и бессистемно, как порознь, так и вместе.

А что можно сказать о признаках символизма? Первая бусина из морской раковины найдена в слое возрастом 67 тыс. лет, с этого момента бусы, кусочки охры, изделия из кости и из бивня начинают встречаться в слоях чаще, однако тоже без резких переворотов. Исследователи отмечают, что в разные периоды у обитателей пещеры были популярны бусы то из раковин, то из скорлупы страусовых яиц. Можно было бы подумать, что это связано с изменением климата, однако судя по данным палеоклиматологов, расстояние до моря всё это время практически не менялось.

Кстати, климату авторы уделяют особое внимание. Исследования показали, что в течение десятков тысяч лет пещера находилась на участке, где тропический лес сочетался с травянистой степью, было много водных ресурсов — это подтверждается и изотопным анализом, и разнообразием растений и водолюбивой фауны. Такие условия сохранялись вплоть до того, как люди оставили пещеру около 500 лет назад. Стабильность климата объясняются близостью моря, влияние которого могло сглаживать климатические коллизии, характерные для остальной части Африки. Видимо, именно такая благоприятная обстановка привлекала сюда людей, из-за чего интенсивность использования памятника постепенно росла.

Какие же выводы делают авторы? Примерно 60 тыс. лет назад обитатели Панга я Саиди перешли на новое сырье и стали изготавливать маленькие орудия. Но где ты, великая техническая революция? Археологи не фиксируют ни переворотов в технологиях, ни смены населения. Вместо революций — локальные инновации, вместо постоянного движения вдоль морского берега «куда глаза глядят» — обитание на границе леса и саванны без привязки к ресурсам моря. Не похоже на те стратегии, которые считаются характерными для древних сапиенсов. Может быть, как и в палеонтологии, археологические «революции» объясняются просто нехваткой материалов? Хронологический разрыв между находками — ещё не революция.

Кстати, в популярном пересказе статьи на sciencedaily.com отмечается, что даже во время знаменитого извержения супервулкана Тоба 74 тыс. лет назад пещера Панга я Саиди продолжала населяться — и это, по мысли авторов, доказывает, что «вулканическая зима» отнюдь не поставила людей на грань вымирания.

А как же тот самый «хиатус», снижение числа орудий в 17-м слое, 73 тыс. лет назад? Разве это не может быть «эхом» Тобы?

Источник