- Транзисторный усилитель класса А своими руками

- Внутренний дизайн

- Слесарно-столярное

- Я угадаю этот контейнер за 5 секунд.

- Материальные затраты

- Усилитель звука на транзисторах #1

- Усилитель мощности на транзисторах. Базовые положения

- Устройство транзистора

- Как работает биполярный транзистор (БТ)

- Коэффициент усиления транзистора

- Усилитель звука на транзисторах

- Базовая схема входного каскада УМЗЧ

- Расчет параметров элементов усилителя мощности

- Расчет емкости конденсаторов усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ)

Транзисторный усилитель класса А своими руками

На Хабре уже были публикации о DIY-ламповых усилителях, которые было очень интересно читать. Спору нет, звук у них чудесный, но для повседневного использования проще использовать устройство на транзисторах. Транзисторы удобнее, поскольку не требуют прогрева перед работой и долговечнее. Да и не каждый рискнёт начинать ламповую сагу с анодными потенциалами под 400 В, а трансформаторы под транзисторные пару десятков вольт намного безопаснее и просто доступнее.

В качестве схемы для воспроизведения я выбрал схему от John Linsley Hood 1969 года, взяв авторские параметры в расчёте на импеданс своих колонок 8 Ом.

Классическая схема от британского инженера, опубликованная почти 50 лет назад, до сих пор является одной из самых воспроизводимых и собирает о себе исключительно положительные отзывы. Этому есть множество объяснений:

— минимальное количество элементов упрощает монтаж. Также считается, что чем проще конструкция, тем лучше звук;

— несмотря на то, что выходных транзисторов два, их не надо перебирать в комплементарные пары;

— выходных 10 Ватт с запасом хватает для обычных человеческих жилищ, а входная чувствительность 0.5-1 Вольт очень хорошо согласуется с выходом большинства звуковых карт или проигрывателей;

— класс А — он и в Африке класс А, если мы говорим о хорошем звучании. О сравнении с другими классами будет чуть ниже.

Внутренний дизайн

Усилитель начинается с питания. Разделение двух каналов для стерео правильнее всего вести уже с двух разных трансформаторов, но я ограничился одним трансформатором с двумя вторичными обмотками. После этих обмоток каждый канал существует сам по себе, поэтому надо не забывать умножать на два всё упомянутое снизу. На макетке делаем мосты на диодах Шоттки для выпрямителя.

Можно и на обычных диодах или даже готовых мостах, но тогда их необходимо шунтировать конденсаторами, да и падение напряжения на них больше. После мостов идут CRC-фильтры из двух конденсаторов по 33000 мкф и между ними резистор 0.75 Ом. Если взять меньше и ёмкость, и резистор, то CRC-фильтр станет дешевле и меньше греться, но увеличатся пульсации, что не комильфо. Данные параметры, имхо, являются разумными с точки зрения цена-эффект. Резистор в фильтр нужен мощный цементный, при токе покоя до 2А он будет рассеивать 3 Вт тепла, поэтому лучше взять с запасом на 5-10 Вт. Остальным резисторам в схеме мощности 2 Вт будет вполне достаточно.

Далее переходим к самой плате усилителя. В интернет-магазинах продаётся куча готовых китов, однако не меньше и жалоб на качество китайских компонентов или безграмотных разводок на платах. Поэтому лучше самому, под свою же «рассыпуху». Я сделал оба канала на единой макетке, чтобы потом прикрепить её ко дну корпуса. Запуск с тестовыми элементами:

Всё, кроме выходных транзисторов Tr1/Tr2, находится на самой плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторах, об этом чуть ниже. К авторской схеме из оригинальной статьи нужно сделать такие ремарки:

— не всё нужно сразу впаивать намертво. Резисторы R1, R2 и R6 лучше сначала поставить подстроечными, после всех регулировок выпаять, измерить их сопротивление и припаять окончательные постоянные резисторы с аналогичным сопротивлением. Настройка сводится к следующим операциям. Сначала с помощью R6 выставляется, чтобы напряжение между X и нулём было ровно половиной от напряжения +V и нулём. В одном из каналов мне не хватило 100 кОм, так что лучше брать эти подстроечники с запасом. Затем с помощью R1 и R2 (сохраняя их примерное соотношение!) выставляется ток покоя – ставим тестер на измерение постоянного тока и измеряем этот самый ток в точке входа плюса питания. Мне пришлось ощутимо снизить сопротивление обоих резисторов для получения нужного тока покоя. Ток покоя усилителя в классе А максимальный и по сути, в отсутствие входного сигнала, весь уходит в тепловую энергию. Для 8-омных колонок этот ток, по рекомендации автора, должен быть 1.2 А при напряжении 27 Вольт, что означает 32.4 Ватта тепла на каждый канал. Поскольку выставление тока может занять несколько минут, то выходные транзисторы должны быть уже на охлаждающих радиаторах, иначе они быстро перегреются и умрут. Ибо греются в основном они.

— не исключено, что в порядке эксперимента захочется сравнить звучание разных транзисторов, поэтому для них тоже можно оставить возможность удобной замены. Я попробовал на входе 2N3906, КТ361 и BC557C, была небольшая разница в пользу последнего. В предвыходных пробовались КТ630, BD139 и КТ801, остановился на импортных. Хотя все вышеперечисленные транзисторы очень хороши, и разница может быть скорее субъективной. На выходе я поставил сразу 2N3055 (ST Microelectronics), поскольку они нравятся многим.

— при регулировке и занижении сопротивления усилителя может вырасти частота среза НЧ, поэтому для конденсатора на входе лучше использовать не 0.5 мкф, а 1 или даже 2 мкф в полимерной плёнке. По Сети ещё гуляет русская картинка-схема «Ультралинейный усилитель класса А», где этот конденсатор вообще предложен как 0.1 мкф, что чревато срезом всех басов под 90 Гц:

— пишут, что эта схема не склонна к самовозбуждению, но на всякий случай между точкой Х и землёй ставится цепь Цобеля: R 10 Ом + С 0.1 мкф.

— предохранители, их можно и нужно ставить как на трансформатор, так и на силовой вход схемы.

— очень уместным будет использование термопасты для максимального контакта между транзистором и радиатором.

Слесарно-столярное

Теперь о традиционно самой сложной части в DIY — корпусе. Габариты корпуса задаются радиаторами, а они в классе А должны быть большими, помним про 30 Ватт тепла с каждой стороны. Сначала я недоучёл эту мощность и сделал корпус со средненькими радиаторами 800см² на канал. Однако при выставленном токе покоя 1.2А они нагрелись до 100°С уже за 5 минут, и стало ясно, что нужно нечто помощнее. То есть нужно либо ставить радиаторы побольше, либо использовать кулеры. Делать квадрокоптер мне не хотелось, поэтому были куплены гигантские красавцы HS 135-250 площадью 2500 см² на каждый транзистор. Как показала практика, такая мера оказалась немного избыточной, зато теперь усилитель спокойно можно трогать руками – температура равна лишь 40°С даже в режиме покоя. Некоторой проблемой стало сверление отверстий в радиаторах под крепления и транзисторы – изначально купленные китайские свёрла по металлу сверлили крайне медленно, на каждую дырку уходило бы не менее получаса. На помощь пришли кобальтовые свёрла с углом заточки 135° от известного немецкого производителя — каждое отверстие проходится за несколько секунд!

Сам корпус я сделал из оргстекла. Заказываем у стекольщиков сразу нарезанные прямоугольники, выполняем в них необходимые отверстия для креплений и красим с обратной стороны чёрной краской.

Покрашенное с обратной стороны оргстекло смотрится очень красиво. Теперь остаётся только всё собрать и наслаждаться музы… ах да, при окончательной сборке ещё важно для минимизации фона правильно развести землю. Как было выяснено за десятилетия до нас, C3 нужно присоединять к сигнальной земле, т.е. к минусу входа-входа, а все остальные минуса можно отправить на «звезду» возле конденсаторов фильтра. Если всё сделано правильно, то никакого фона не расслышать, даже если на максимальной громкости поднести ухо к колонке. Ещё одна «земляная» особенность, которая характерна для звуковых карт, не развязанных с компьютером гальванически – это помехи с материнки, которые могут пролезть через USB и RCA. Судя по интернету, проблема встречается часто: в колонках можно услышать звуки работы HDD, принтера, мышки и фон БП системника. В таком случае проще всего разорвать земляную петлю, заклеив изолентой заземление на вилке усилителя. Опасаться тут нечего, т.к. останется второй контур заземления через компьютер.

Регулятор громкости на усилителе я не стал делать, поскольку достать какой-нибудь качественный ALPS не удалось, а шуршание китайских потенциометров мне не понравилось. Вместо него был установлен обычный резистор 47 кОм между «землёй» и «сигналом» входа. Тем более регулятор у внешней звуковой карты всегда под рукой, да и в каждой программе тоже есть ползунок. Регулятора громкости нет только у винилового проигрывателя, поэтому для его прослушивания я приделал внешний потенциометр к соединительному кабелю.

Я угадаю этот контейнер за 5 секунд.

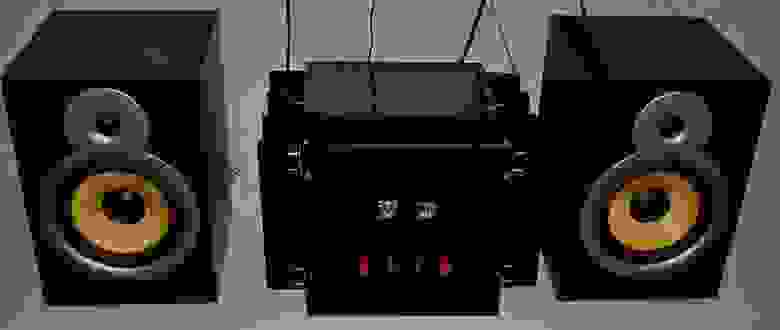

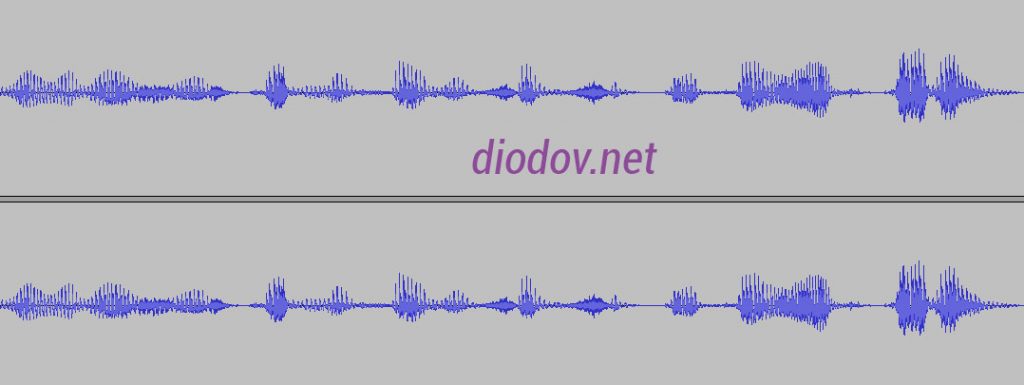

Наконец, можно приступать к прослушиванию. В качестве источника звука используется Foobar2000 → ASIO → внешняя Asus Xonar U7. Колонки Microlab Pro3. Главное достоинство этих колонок — это отдельный блок собственного усилителя на микросхеме LM4766, который можно сразу убрать куда-то подальше. Намного интереснее с этой акустикой звучали усилок от мини-системы Panasonic с гордой надписью Hi-Fi или усилитель советского проигрывателя Вега-109. Оба вышеупомянутых аппарата работают в классе АВ. Представленный в статье JLH переиграл всех вышеперечисленных товарищей в одну калитку, по результатам слепого теста для 3 человек. Хотя разницу было слышно невооружённым ухом и без всяких тестов – звук явно детальнее и прозрачнее. Весьма легко, например, услышать различие между MP3 256kbps и FLAC. Раньше я думал, что эффект lossless больше как плацебо, но теперь мнение изменилось. Аналогичным образом гораздо приятнее стало слушать нескомпрессованые от loudness war файлы — dynamic range меньше 5 Дб вообще не айс. Линсли-Худ стоит затрат времени и денег, ибо аналогичный брендовый усилок будет стоить намного дороже.

Материальные затраты

2000 р.

Радиаторы 1800 р.

Оргстекло 650 р.

Краска 250 р.

Разъёмы 600 р.

Платы, провода, серебряный припой и пр.

Источник

Усилитель звука на транзисторах #1

Усилитель звука относится к одному из наиболее интересных электронных устройств для начинающих электронщиков или радиолюбителей. И это не удивительно, ведь если устройство собрано правильно, то достаточно подключить динамик и сразу же раздастся звук, оповещающий о том, что усилитель мощности работает. Наличие звука приносить радость успешного завершения сборки усилителя звука своими руками, а его отсутствие – разочарование. Поэтому цель данной статьи – принести радость начинающему электронщику. Но сначала все по порядку…

Усилитель мощности на транзисторах. Базовые положения

Усилитель мощности на транзисторах присутствует в том или ином виде во многих электронных устройствах. Особенно ярко выделено его применение в звуковой технике.

Современный мир электроники полностью опутан различными запоминающими устройствами: флешки, жесткие диски и т.п. Для воспроизведения информации, хранящейся в памяти накопителей, нужно, прежде всего, преобразовать и усилить ее сигналы.

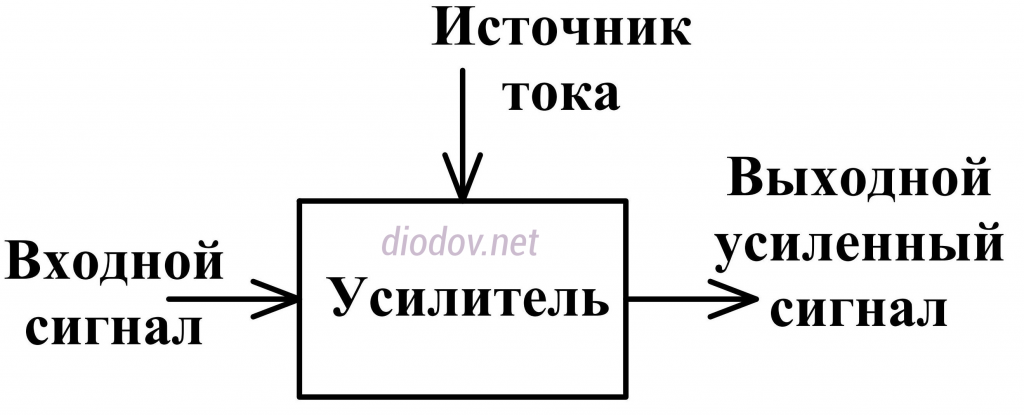

Главное назначение любого усилителя состоит в преобразовании маломощного сигнала в более мощный. При этом форма его должна сохраняться и не искажаться в процессе преобразования. Иначе произойдет частичная или полная утеря информации.

Начинающим электронщикам следует помнить очень важный момент. Усиление происходит не за счет каких-либо магических свойств транзистора, а за счет энергии блока питания. Транзистор лишь управляет потоком мощности от источника питания к нагрузке. Причем он выполняет свою работу в нужные моменты времени. Отсюда становится понятно, что мощность на нагрузке ограничена лишь мощностью блока питания. Если нагрузка, например динамик, имеет мощность 10 Вт, а источник тока способен выдать только 5 Вт, то нагрузка будет способна развить только 5 Вт.

Структура усилителя состоит из источника и узла, согласующего входной сигнал с источником тока. Такое согласование позволяет получить выходной сигнал.

Устройство транзистора

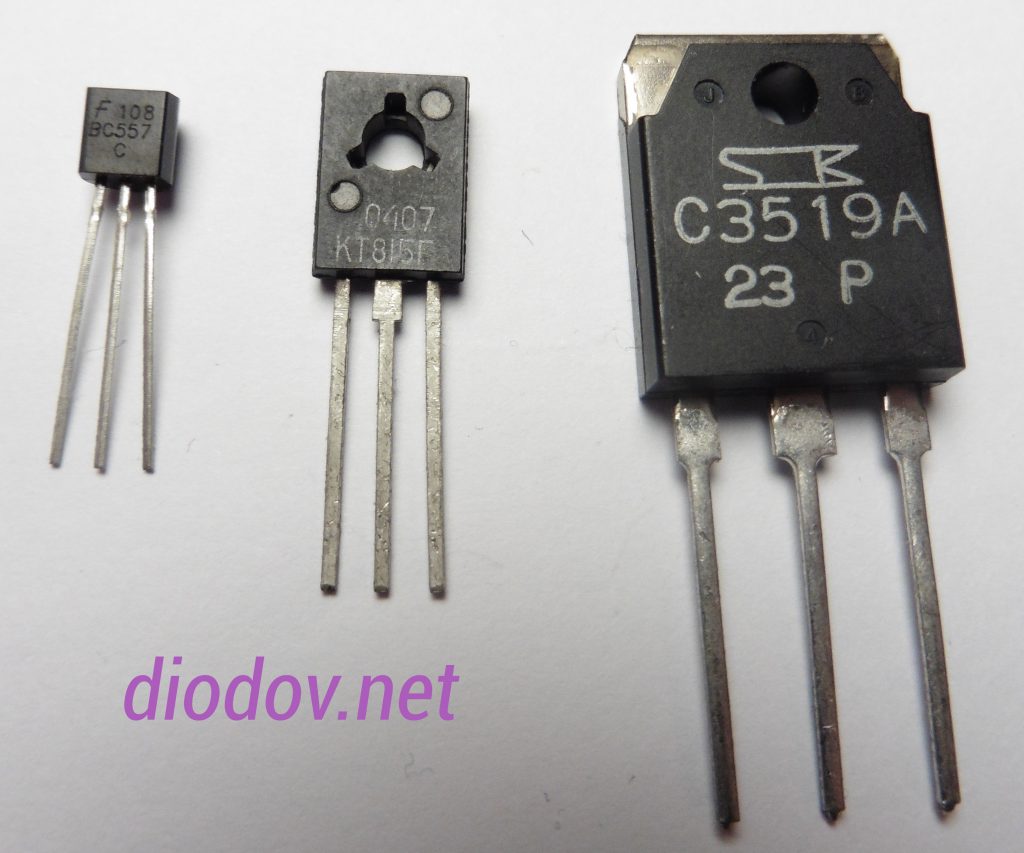

Поскольку главным элементом усилителя является транзистор, то рассмотрим вкратце устройство и принцип работы это полупроводникового прибора.

Среди довольно обширного выбора полупроводниковых приборов, как по характеристикам, так и по принципу действия, в данной статье мы рассмотрим, и будем применять исключительно биполярные транзисторы (БТ).

Такой электронный прибор состоит из полупроводникового кристалла и трех, подсоединенных к нему электродов. Вся конструкция помещается в корпус, который защищает прибор от разных внешних воздействий (пыль, влага и т.п.). От корпуса отходят три вывода: база (Б), коллектор (К) и эмиттер (Э).

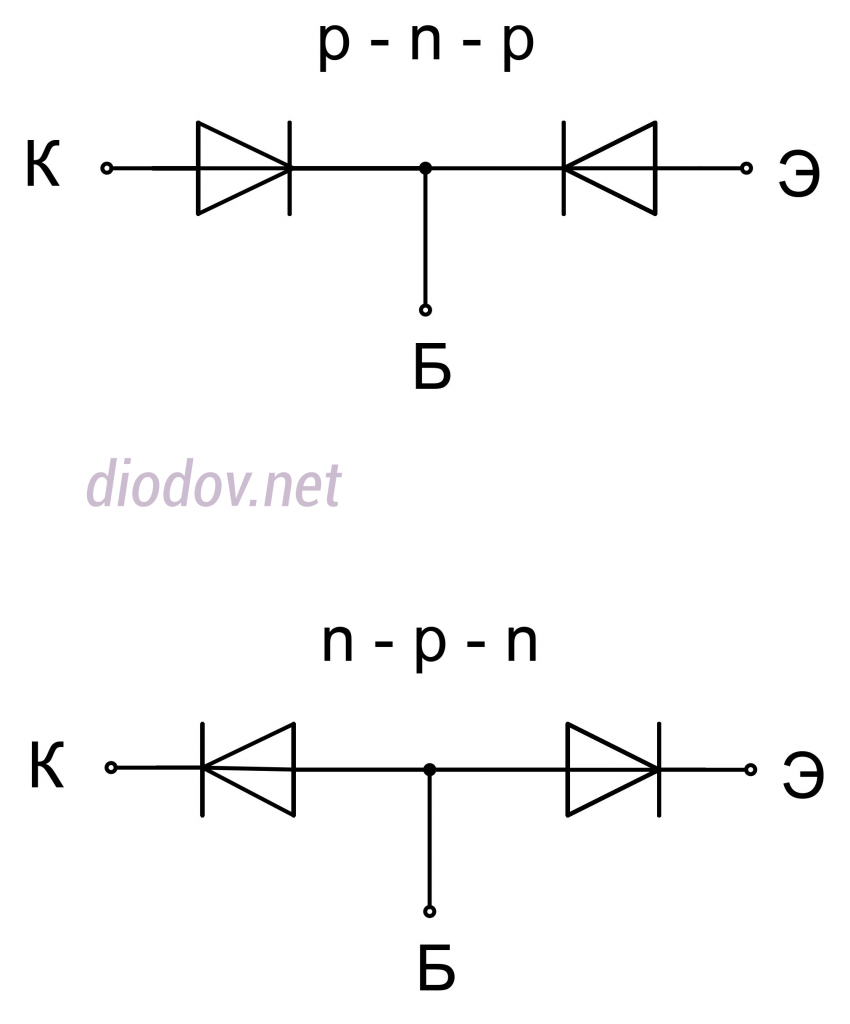

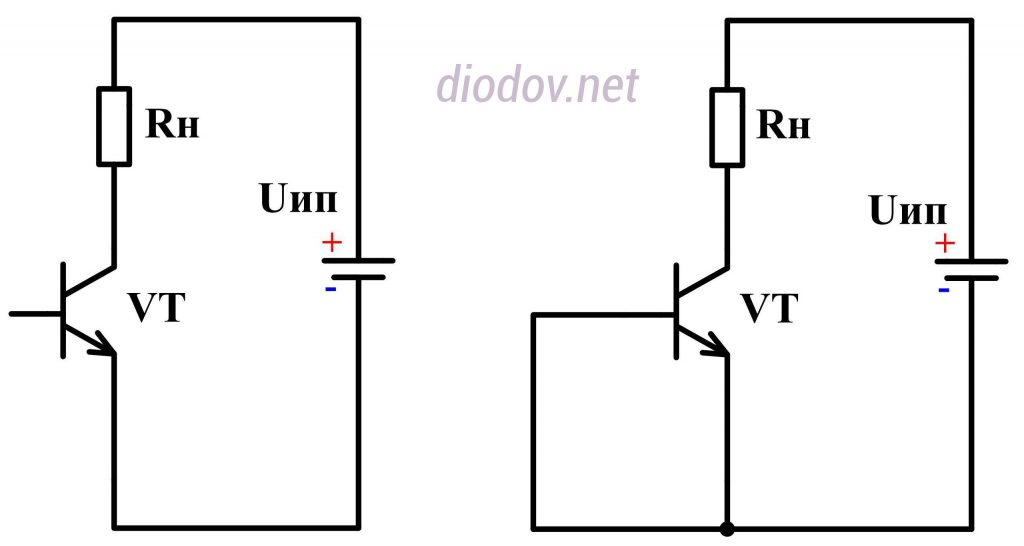

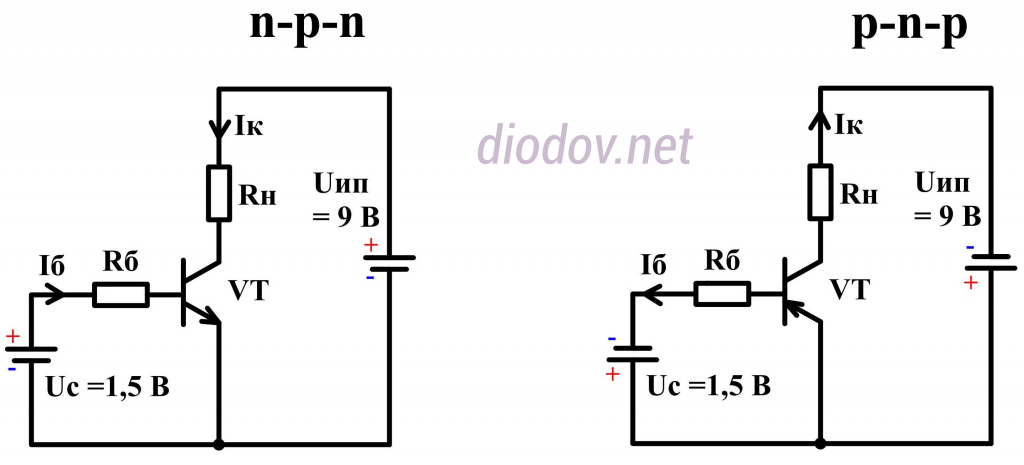

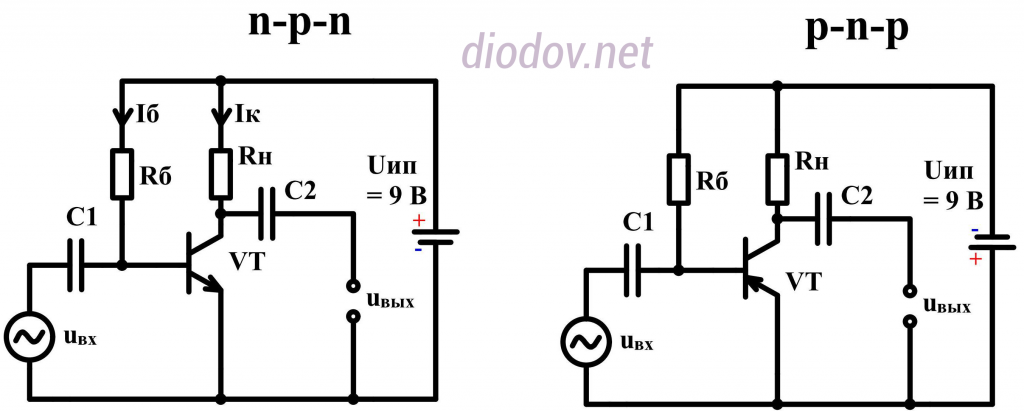

Существуют принципиально два типа БТ n-p-n и p-n-p структуры. Принцип работы их аналогичен, а отличие состоит лишь в полярности подключения к их выводам источника питания и радиоэлектронных элементов, имеющих полярность, например электролитических конденсаторов.

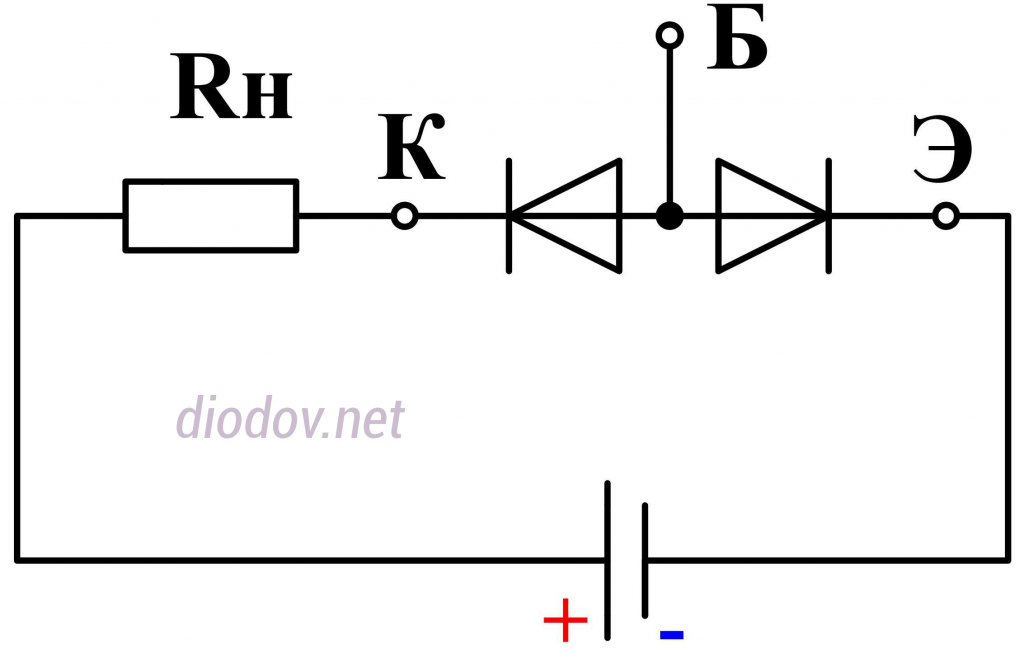

Биполярный транзистор имеет два pn-перехода, поэтому конструктивно его можно рассматривать, как два последовательно встречно соединенных диода. Точка соединения диодов аналогична базе. Но если взять два любых диода и соединить их соответствующим образом, то в такой конструкции не будут проявляться усилительные свойства. Причина в том, что у «настоящего» транзистора слишком малое расстояние между различными полупроводниковыми структурами (база-эмиттер, база-коллектор). Расстояние равно единицам микрометра, то есть несколько тысячных миллиметра (1мкм = 0,001 мм = 0,000001 м). Именно за счет малого расстояния получается транзисторный эффект.

Как работает биполярный транзистор (БТ)

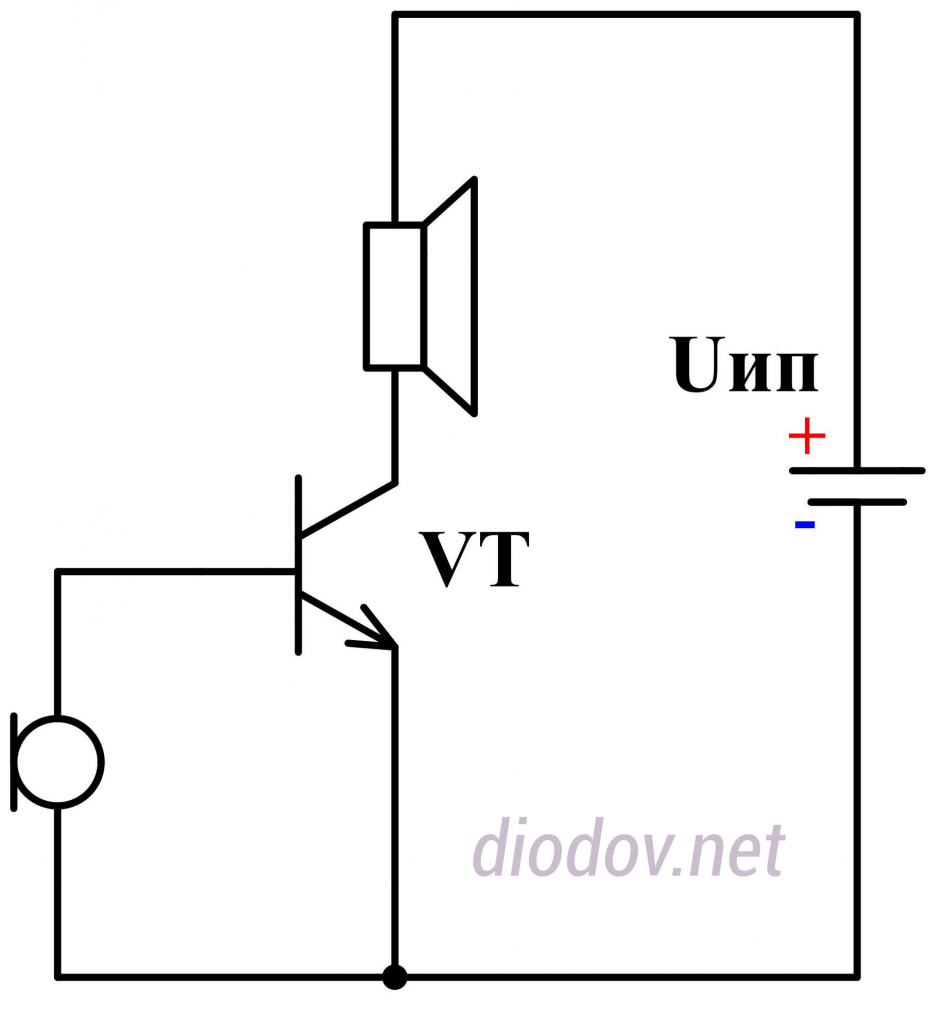

Принцип работы БТ упрощенно рассмотрим на примере ниже приведенной схемы.

Базу оставим не подключенной либо соединим ее с минусом источника питания. Последний вариант более предпочтительный, поскольку исключает появление наводок на выводе.

Чтобы исключить короткое замыкание в цепь коллектора следует установить резистор Rн, он же будет служить нагрузкой. Однако при подключении источника питания Uип, ток в цепи VT и Rн протекать не будет (обратный ток мы не берем в счет, поскольку его значение слишком мало и не превышает единиц микроампер). Отсутствие тока в цепи поясняется тем, что транзистор закрыт. И если вернуться к аналогии с диодом, то мы заметим, что один из них находится под обратным напряжением, поэтому он заперт.

Открыть БТ не составит большого труда. Следует на базу относительно эмиттера (для n-p-n структуры) приложить положительный потенциал, то есть подать напряжение, например от другого источника питания – батарейки. Величина напряжения должна быть порядка 0,6 В, чтобы скомпенсировать падение напряжения на эмиттерном переходе. Резистор Rб служит для ограничения тока, протекающего в цепи базы.

Таким образом, если подать небольшое напряжение на базу, то в цепи нагрузки Rн будет протекать ток коллектора Iк. При смене полярности блока питания VT закроется. Чтобы не запутаться и правильно подключать источник питания следует обратить внимание на направление стрелки эмиттера. Она указывает на направление протекания токов Iк и Iб. Для БТ n-p-n типа Iк и Iб входят в эмиттер, а для p-n-p – выходят.

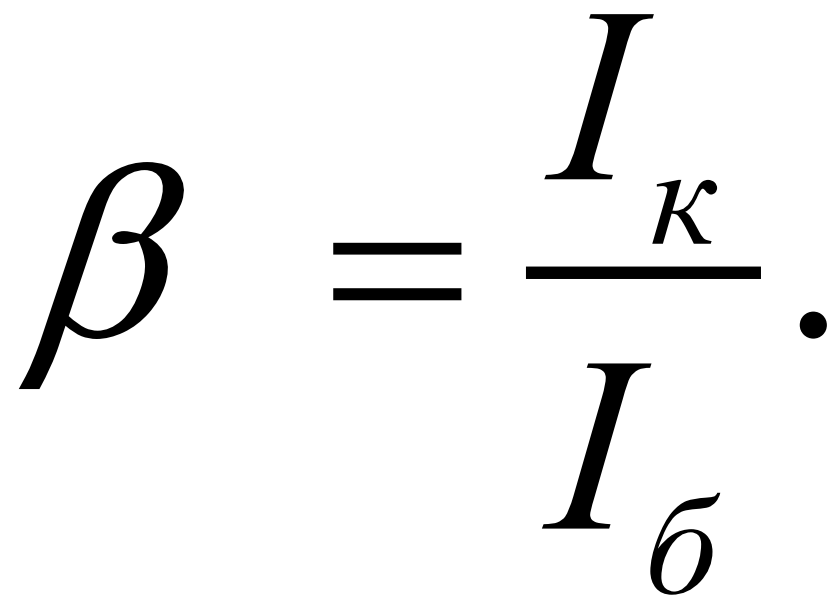

Коэффициент усиления транзистора

Токи базы Iб и коллектора Iк находятся в тесной взаимосвязи. Более того, величина тока, протекающего в цепи коллектора помимо параметров Uип и Rн определяются величиной Iб в прямопропорциональной зависимости. Отношение Iк к Iб называется коэффициентом усиления транзистора по току и обозначается буквой β («бета»):

Коэффициент усиления является одним из важнейших параметров БТ и всегда приводится в справочниках. Для большинства маломощных БТ он находится в диапазоне 50…550 единиц. В общем, β показывает во сколько раз ток коллектора больше тока базы.

Усилитель звука на транзисторах

Усилитель звука на транзисторах предназначен для повышения мощности сигнала звуковой частоты, поэтому его еще называют усилитель мощности звуковой частоты или сокращенно УМЗЧ. Источником звука, подлежащего усилению, чаще всего служит микрофон или выход звуковой карты компьютера, ноутбука, смартфона и т.п. Мощность таких источников довольно низкая и составляет микроватты, а для нормальной работы динамика (громкоговорителя) необходимо обеспечить мощность единицы и десятки ватт, а то и сотни ватт. Поэтому главной задачей УМЗЧ является повышение мощности слабого входного сигнала в тысячи и десятки тысяч раз.

Звуки раздающейся мелодии или речи имеют сложный характер. Однако любой из них, даже самой сложной формы можно разложить в ряд сигналов синусоидальной формы, отличающихся как по частоте, так и по амплитуде.

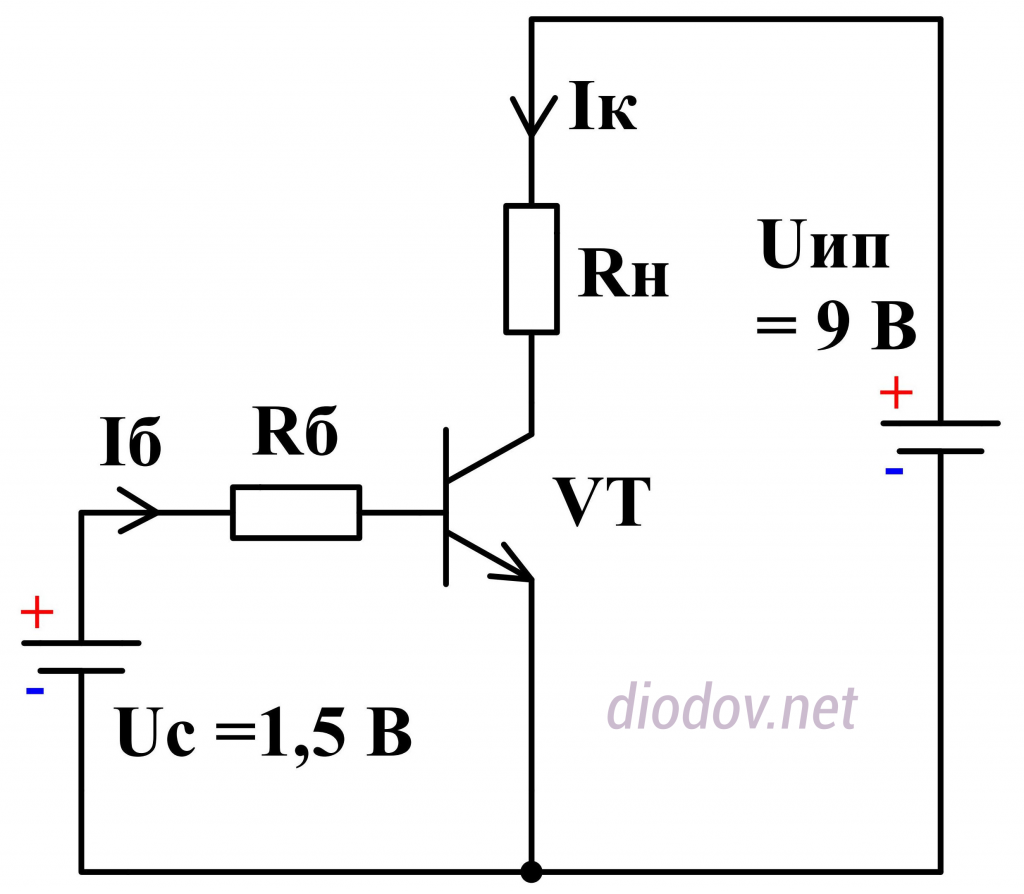

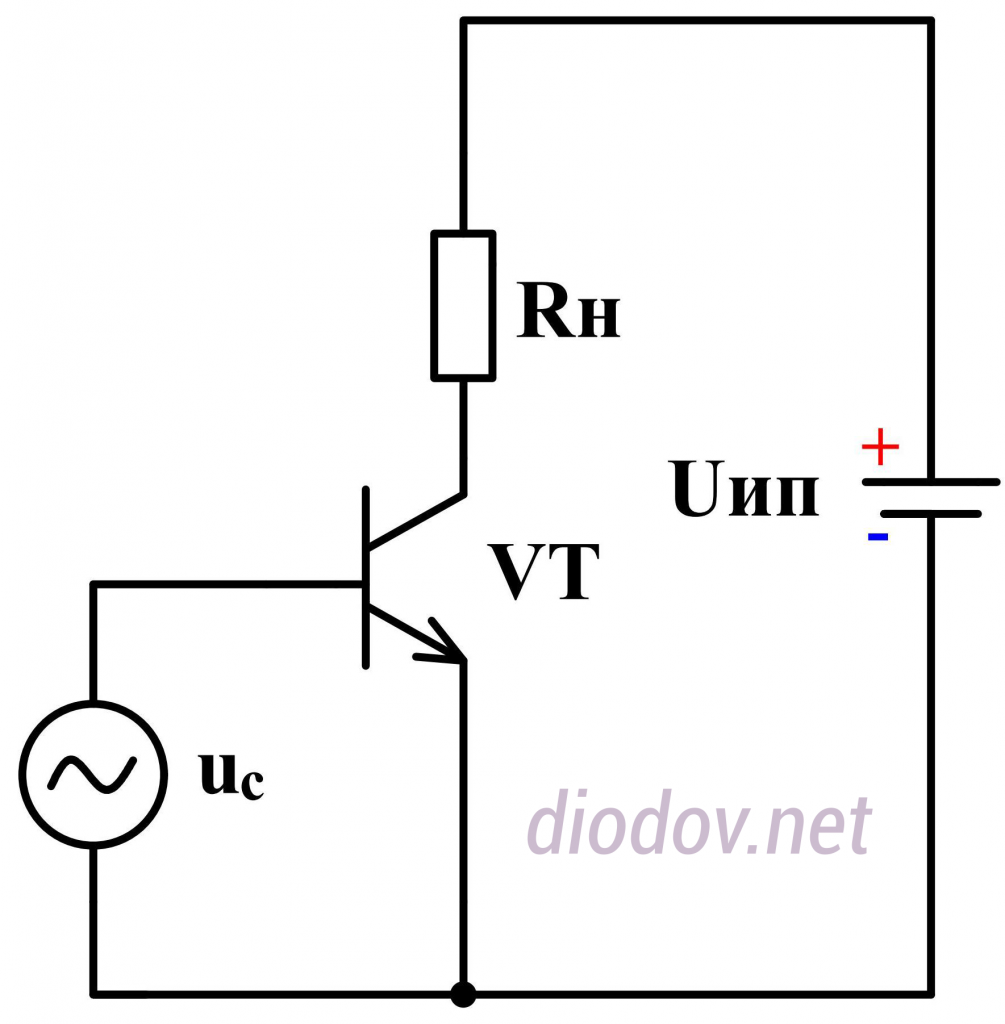

Поэтому с целью упростить пояснение принципа работы схемы УМЗЧ будем применять входной сигнал синусоидальной формы uc. Нагрузкой на первых порах вместо динамика буде служить резистор Rн.

Однако приведенная выше схема применяется лишь для работы БТ в ключевом режиме, то есть когда полупроводниковый прибор VT находится в двух фиксированных состояниях – открытом и закрытом. Для усиления переменного сигнала данная схема непригодна, поскольку будет усиливаться только положительная полуволна входного сигнала. Для отрицательной полуволны транзистор будет закрыт. Кроме того, амплитуда входного сигнала должна быть не меньше 0,6 В, иначе просто останется незамеченным, поскольку не откроется эмиттерный переход.

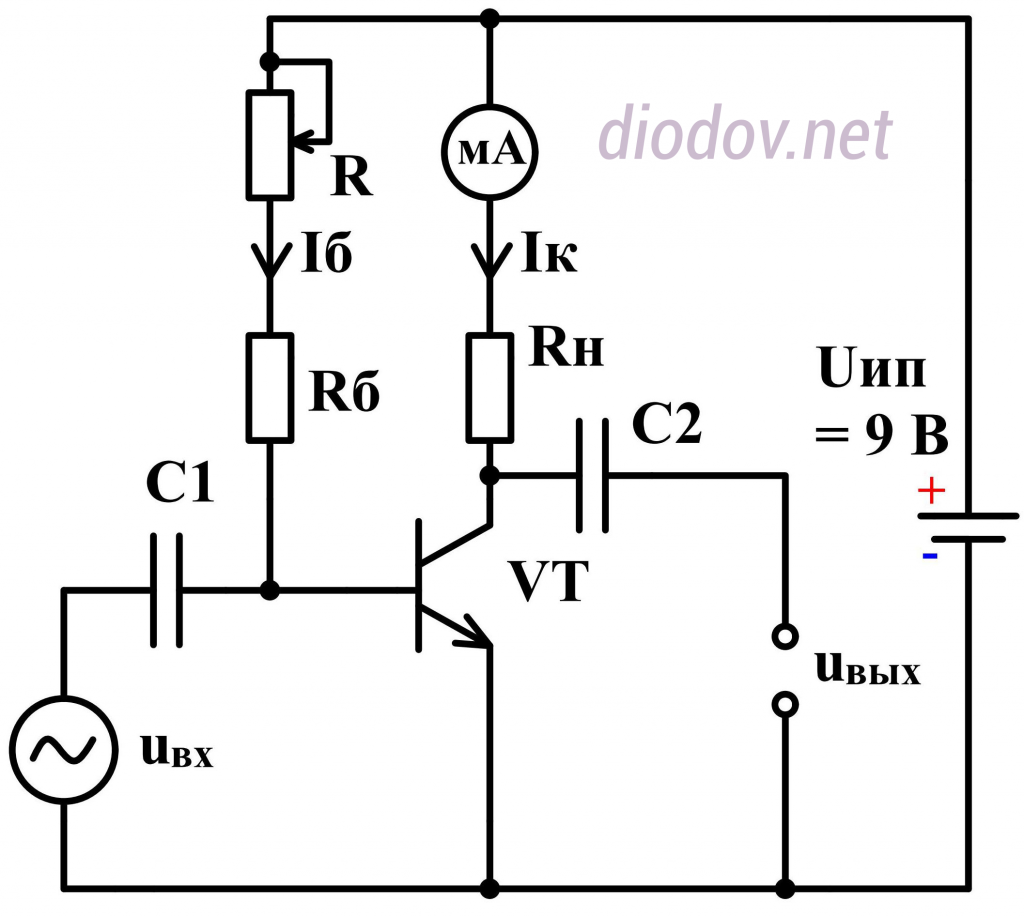

Базовая схема входного каскада УМЗЧ

Чтобы схема УМЗЧ работала правильно, а это означает, усиливала без искажений положительные и отрицательные полуволны, изначально следует приоткрыть VT наполовину. Тогда положительная полуволна будет еще больше открывать БТ, а отрицательная – призакрывать его.

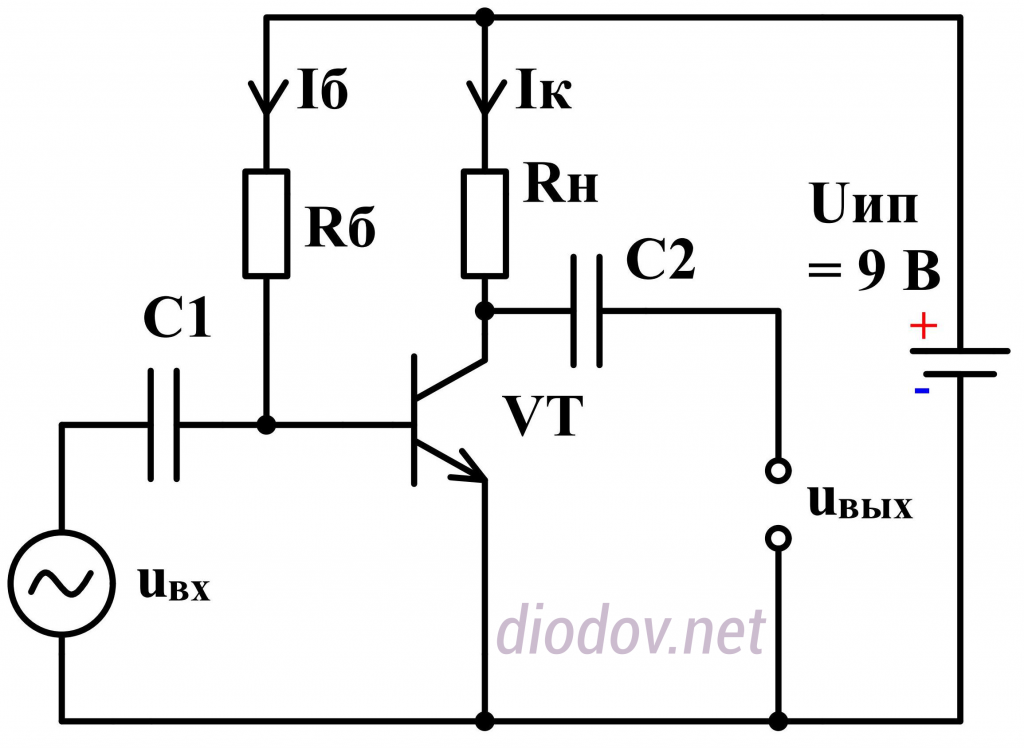

Приоткрыть БТ можно небольшим напряжением, поданным на базу, оно же называется напряжением смещения. Сам процесс называют установкой рабочей точки транзистора по постоянному току. Напряжение смещения зачастую подается от общего источника питания через токоограничивающий резистор Rб, согласно схемы, приведенной ниже.

Чтобы постоянное напряжение не воздействовало на источник переменного сигнала, а также не нарушался режим работы схемы по постоянному току, переменная составляющая отделяется конденсатором С1, а нагрузка подключается к коллектору через разделительный конденсатор C2 к клеммам uвых.

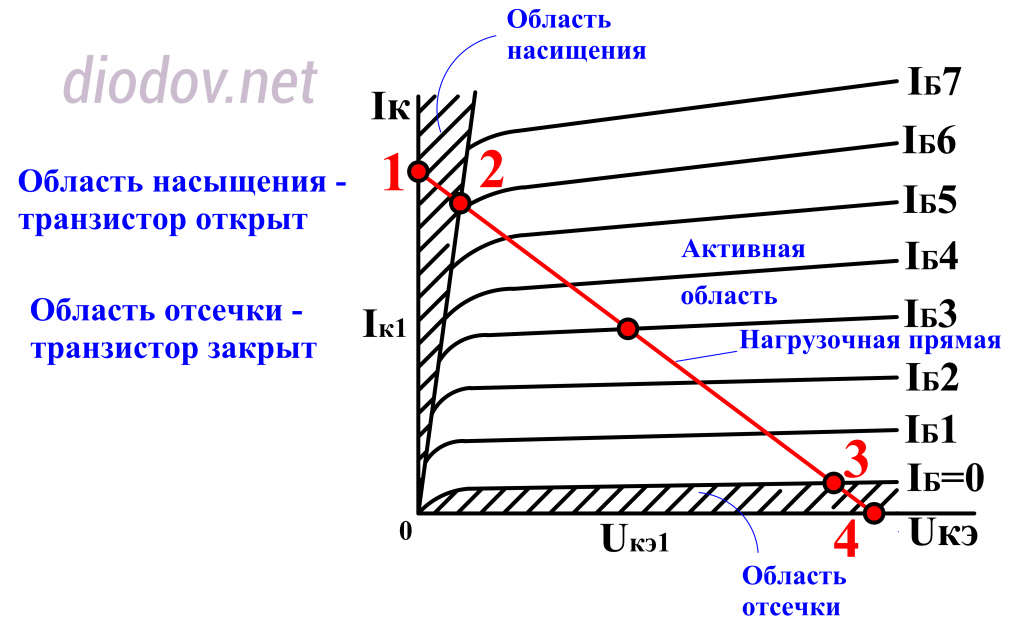

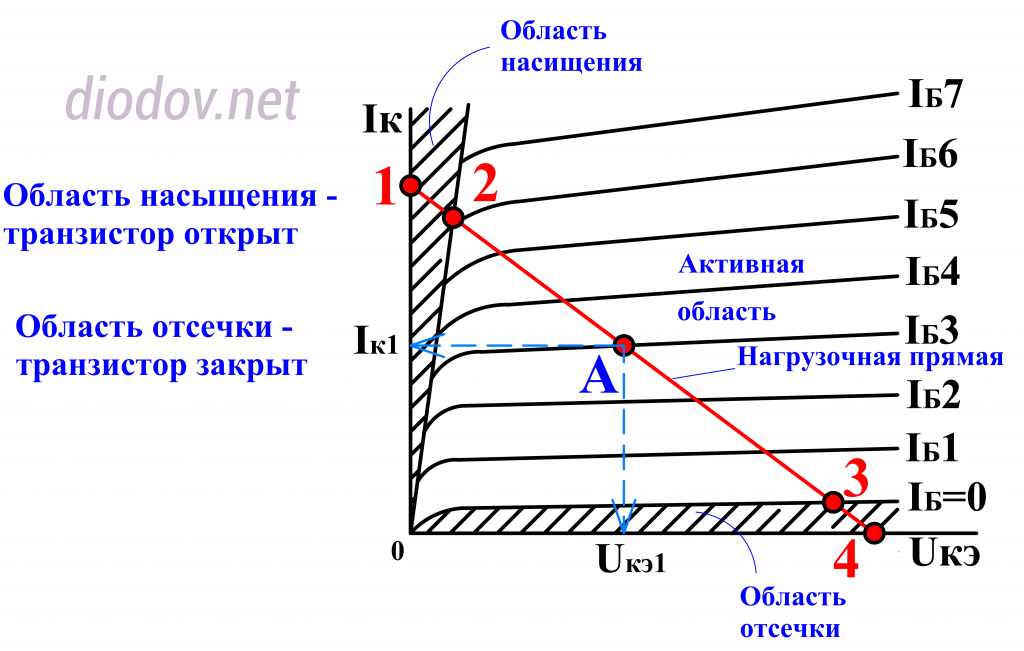

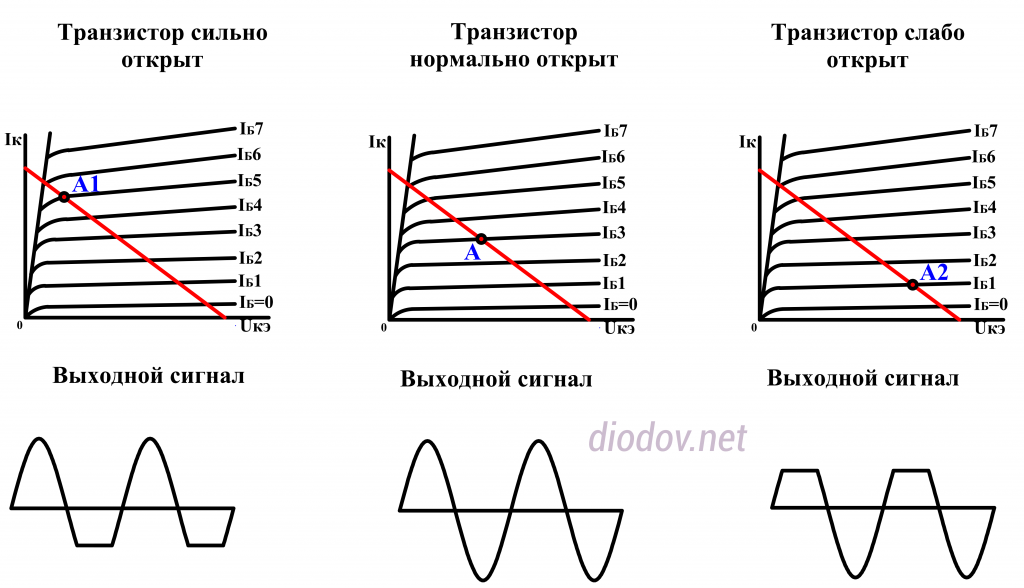

Правильная установка или настройка рабочей точки транзисторного усилителя звука имеет ключевое значение, поскольку если ее установить неверно, то выходной сигнал будет иметь искажения либо вовсе отсутствовать. Чтобы установить рабочую точку пользуются выходной статической характеристикой биполярного транзистора. Она характеризует зависимость тока в цепи коллектора от приложенного напряжения между выводами коллектор-эмиттер при разных значениях тока базы. На данной характеристике располагается нагрузочная прямая, на которой выделяют три участка: 1-2, 2-3 и 3-4. Участок 1-2 называется областью отсечки – здесь БТ полностью закрыт; 3-4 – область насыщения – БТ полностью открыт; 2-3 – активная область – здесь БТ находится в приоткрытом состоянии. Участки 1-2 и 3-4 используются для работы транзистора в ключевом режиме. Активный участок 2-3 соответствует работе БТ в режиме усиления. Именного на него ориентируются при настройке рабочей точки.

Расчет параметров элементов усилителя мощности

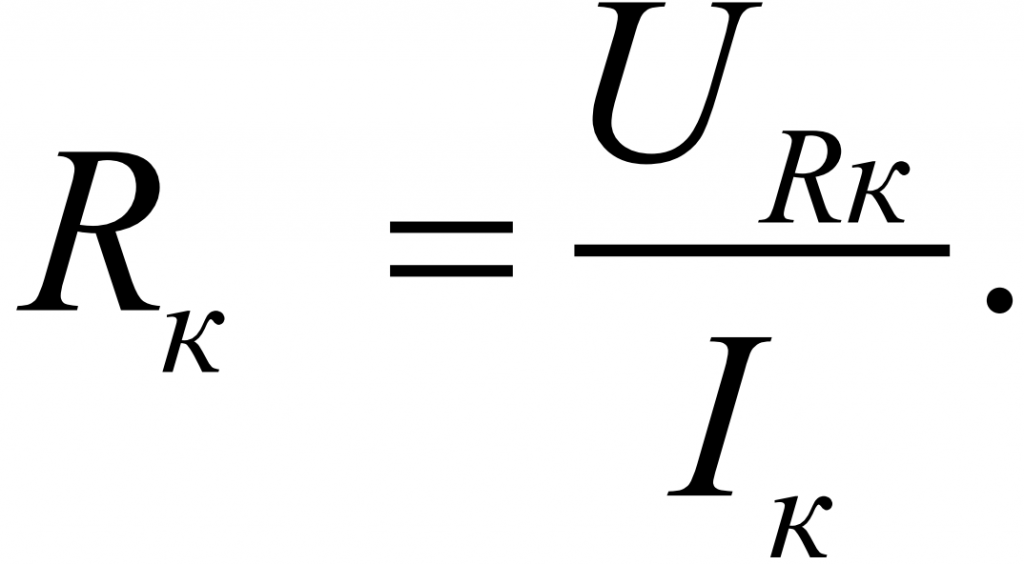

Расчет основных параметров усилителя мощности начинается с определения сопротивления резистора, который находится в цепи коллектора Rк. Чтобы его посчитать, согласно закону Ома понадобится прежде определить падение напряжения на нем URк и ток Iк:

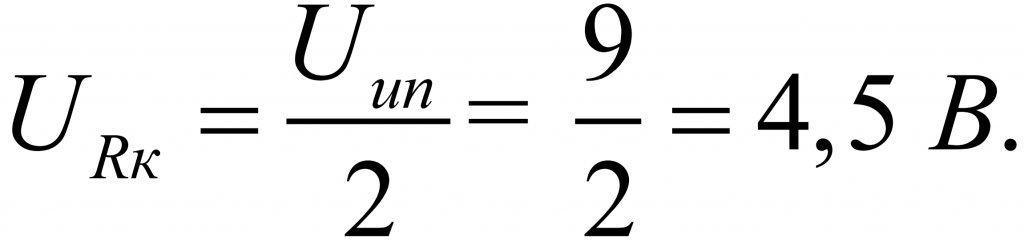

Напряжение URк принимают из таких соображений, чтобы на полуоткрытом транзисторе оно было, равное половине напряжения источника питания Uип. Это соответствует половине нагрузочной прямой на выходной статической характеристике – точке А.

Если рабочая точка будет находится значительно выше или ниже точки А, например А1 или А2, то выходной сигнал с усилителя будет искажаться. Произойдет срез его нижних или верхних полуволн, что отразится на ухудшении качества звука. Поэтому стоит придерживаться средней точки – т. А. Однако это не всегда оправдано, особенно для сигналов очень низкой мощности. В таком случае рабочую точку принимают насколько ниже т. А, что позволяет снизить потребление электроэнергии без искажения формы выходного сигнала.

В нашем случае будем опираться на точку А. Примем напряжение источника питания Uип = 9 В (батарейка «крона»). Тогда напряжение на резисторе Rк равно:

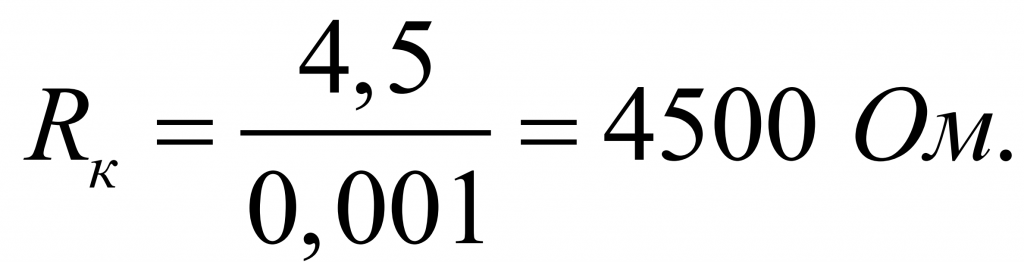

Коллекторный ток, называемый током покоя коллектора, принимают для расчетов 0,8…1,2 мА. Возьмем среднее значение 1 мА = 0,001 А.

Сопротивление Rк равно:

Примем ближайший стандартный номинал резистора 4,7 кОм.

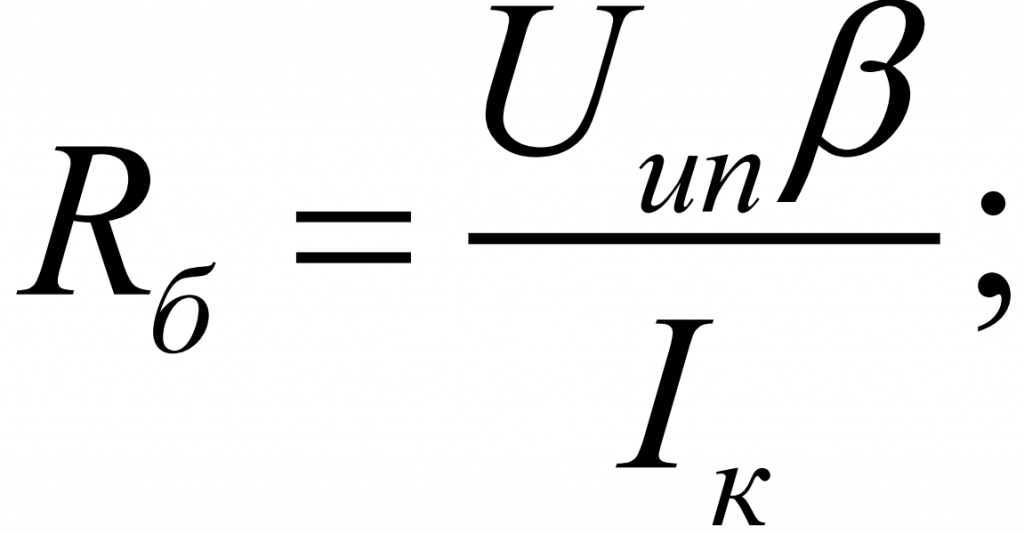

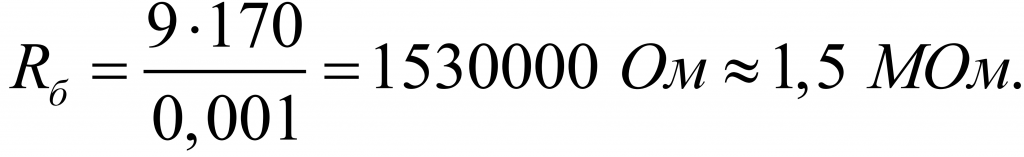

Теперь определит сопротивление в цепи базы Rб:

Коэффициент усиления БТ легко и с достаточной точность можно определить мультиметром. Для pn2222 я определил значение 170 единиц.

Более точную установку тока покоя коллектора устанавливают переменным резистором, включенным в цепь базы и изменяют его до тех пока, пока значение Iк станет равным 1мА. При этом ориентируются на показания миллиамперметра, установленного в цепь коллектора.

Ниже приведены схемы входных каскадов усилителей с полупроводниковыми приборами разной структуры.

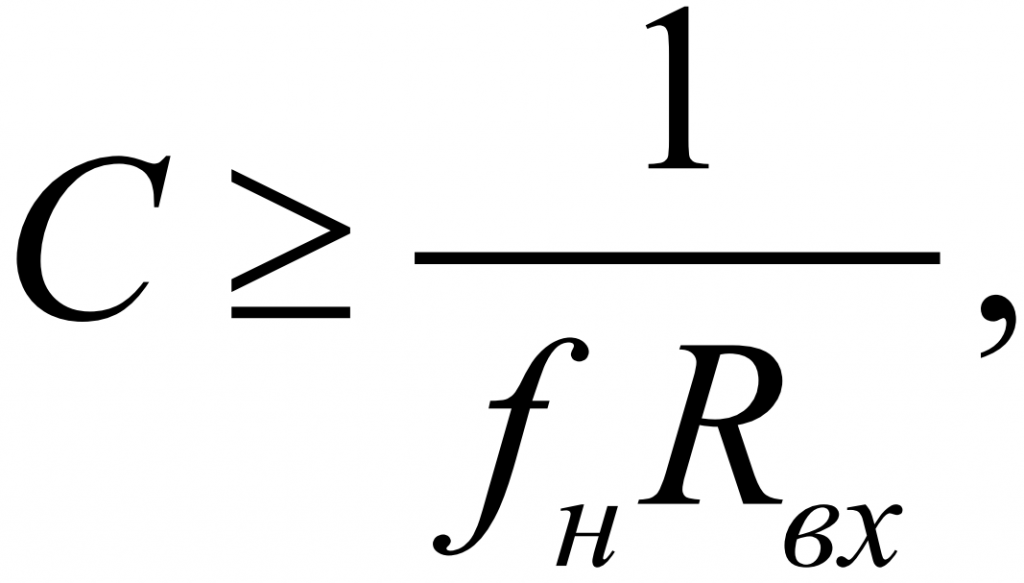

Расчет емкости конденсаторов усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ)

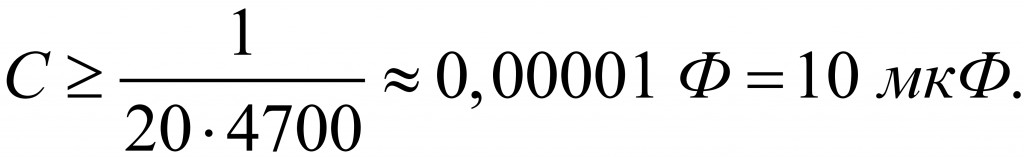

При расчете УМЗЧ следует обратить внимание на емкость развязывающих конденсаторов С1 и С2. Если их принять слишком малыми, то плохо будут проходить токи низкой частоты. Поэтому емкость можно определить по следующему выражению:

где fн – нижняя граница частоты сигнала, Гц. Для УНЧ как правило принимают 20 Гц – нижний порог слышимости человеческого уха;

Rвх – входное сопротивление следующего каскада или нагрузки. Для усилителей, в которых применяется БТ, включенный по схеме с общим эмиттером это сопротивление равняется нескольким килоом. Примем Rвх = 4,7 кОм = 4700 Ом.

Таким образом емкости конденсаторов С1 и С2 следует принимать не менее 10 мкФ.

Однако рассмотренная выше схема усилителя звука имеет недостаток, который исключает применение ее в таком виде в электронных устройствах. В схеме отсутствует температурная стабилизация, поэтому любые изменение температуры могут привести к искажению формы выходного сигнала. Устранение данного недостатка и причины его возникновения подробно рассмотрено в следующей статье.

Источник