Мощное твердотельное реле на 220В своими руками

Твердотельное реле в отличии от обычного электромеханического обладает рядом преимуществ, такие как долговечность, большая мощность но они и стоят дороже. Его к счастью можно вполне сделать и самому, самодельное твердотельное реле будет при этом не хуже.

Мощное твердотельное реле на 220В своими руками

Необходимые детали:

- Симистор BTA20-600B, купить можно здесь – http://ali.pub/4nxgyo;

- Оптосимистор moc3041 – http://ali.pub/4nxh71;

- Резистор 330 Ом – 2 шт.;

- Резистор 220 Ом;

- Резистор 39 Ом;

- Керамический конденсатор 10 нФ х 1 кВ – http://ali.pub/4nxi77.

Инструкция по созданию твердотельное реле своими руками:

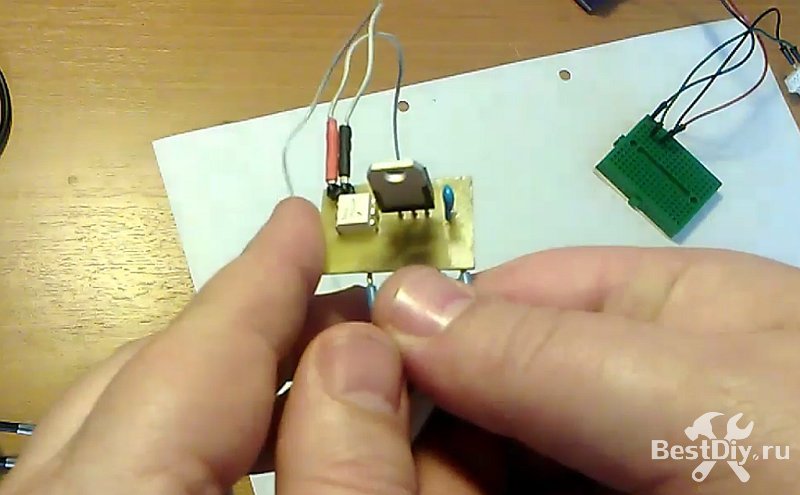

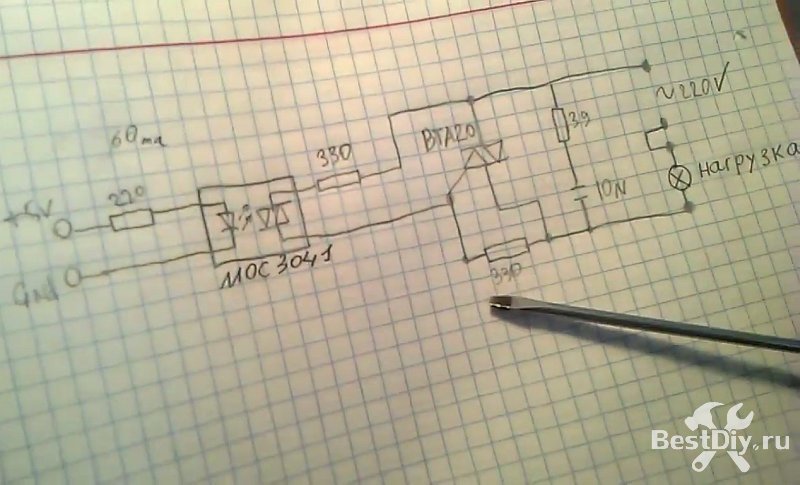

Схема твердотельного реле очень проста и с небольшим изменением была взята из даташита оптосимистора moc3041, резисторы я применил в СМД исполнении (большие на 330 Ом и 39 Ом типоразмера – 2512, маленький на 220 Ом – 0805):

Мощное твердотельное реле на 220В своими руками

Мощное твердотельное реле на 220В своими руками

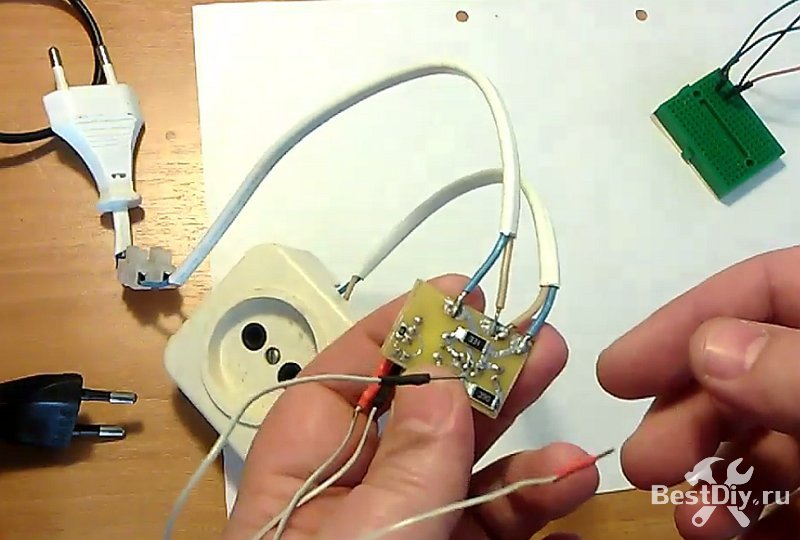

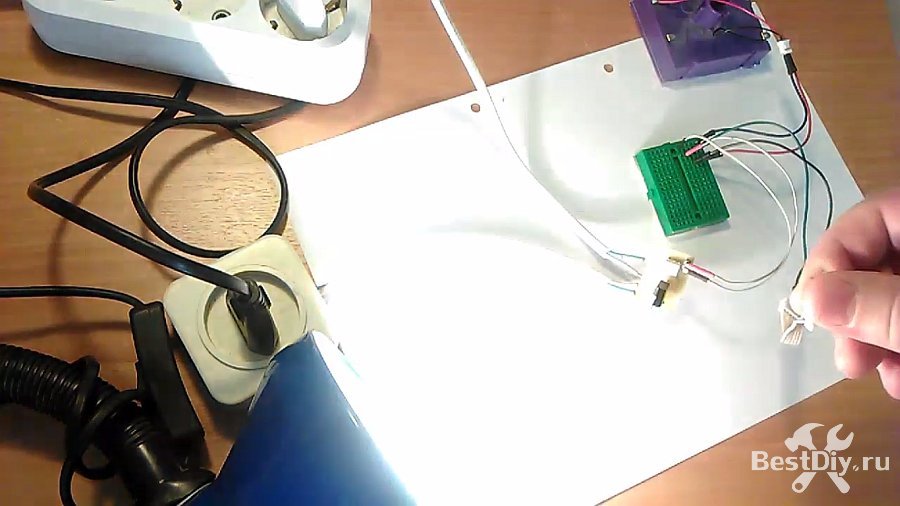

Управление осуществляется с помощью тактовой кнопки, через которую на вход оптосимистора подаётся напряжение около 5 В, при этом реле срабатывает и включается нагрузка, в моём случае лампа на 220В. Управляющее напряжение может быть не только 5В но и другое, для этого нужно будет рассчитать входной резистор, который на 220 Ом, чтобы ток на светодиоде оптосимистора не превышал 60 мА.

Мощное твердотельное реле на 220В своими руками

Мощное твердотельное реле на 220В своими руками

Данное твердотельное реле работает только в сети переменного напряжения 220В.

В этом архиве я прикрепил схему самодельного твердотельного реле, печатную плату в PDF файле (отзеркаленная) и проект в протеусе.

Источник

Твердотельное реле своими руками

Для многих схем силовой электроники твердотельное реле стало не просто желательно но и необходимо. Их преимущество – в количестве срабатываний несоизмеримо больших, по сравнению с электромеханическими, на порядок (а на практике и того больше).

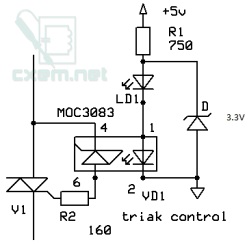

До изготовления твердотельного реле я обычно изготавливал цепочки из симистора и схемы управления с гальванической развязкой типа симистороной оптопары MOC30***. Для примера будем использовать следующие (базовые) компоненты:

- Симисторная оптопара MOC3083 (VD1)

- Симистор с изолированным анодом марки BT139-800 16A (V1 от Philips)

- Сопротивление для ограничения тока через светодиод MOC3083 (R1 750Ом 0,5Вт)

- Светодиод индикации АЛ307А (LD1)

- Резистор на управляющий электрод симистора 160 Ом (R2 , 0.125Вт)

Рис 1

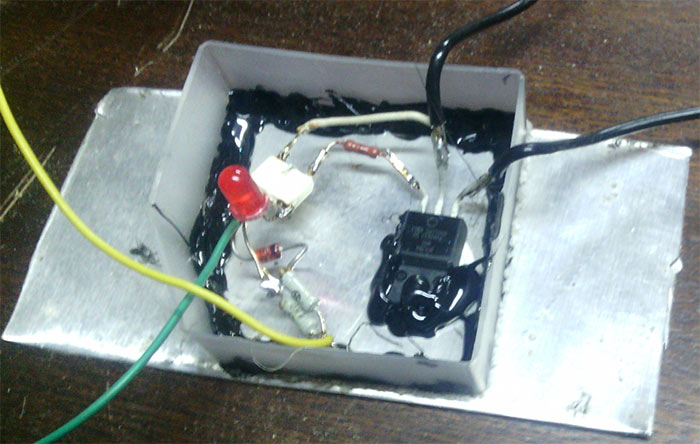

Твердотельное реле – эта как бы инкапсуляция такой цепочки. Для изготовления твердотельного реле воспользуемся рекомендациями предложенными в сборнике [1 ] . В ней автор рекомендует для повышения надежности электронных устройств (и самодельных в том числе) заключать их в эпоксидный брикет, приводя подробное описание данной технологии. Посмотрим, что нам понадобиться для изготовления твердотельного реле по этой методике. (см. фото 1). Отметим попутно, что во время написания статьи [ 1 ] клеевые пистолеты ещё не были столь распространены как сейчас.

Итак, выбираем подложку из металла, который быстро проводит тепло, например алюминий. Размер и толщина подложки выбираются исходя из количества тепла, которое потребуется отвести от симистора с учетом того , что сама подложка для этой цели, может быть установлена на металлической поверхности. Далее выбираем опалубку для заливки, с таким расчетом, чтобы внутри нее разместить все элементы указанной цепочки. В качестве опалубки используем любые удобные элементы из пластика напр. цилиндр от пластиковой трубы, часть пластикового короба от кабельного лотка, в моем случае опалубка изготовлена из части пенала для принтерных расходников. Далее приклеиваем пистолетом опалубку к подложке, и заклеиваем отверстия и щели, если они есть. Помещаем схему, спаенную и проверенную. Здесь необходимо отметить, что выводы у симистора определяются не всегда однозначно. Чтобы проверить открывается ли симистор от протекания тока через светодиод оптопары MOC3083, в большинстве случаев, можно узнать (без подключения напряжения 220В), подцепившись тестером на мегаомах к выходным концам симистора схемы. При открывании симистора сопротивление будет падать от десятком мегаом до единиц килом (по тестеру).

Для симистора, в обязательном порядке, делаем промежуточный слой между спинкой корпуса и подложкой из теплопроводной пасты марки КПТ-8. Если у симистора анод не является изолированным, необходима также изоляционная прокладка, например из пластинки слюды, вырезанной по размеру корпуса и обработанной пастой КПТ с обеих сторон (все элементы схемы не должны иметь электрического контакта с подложкой!). Далее, прижав корпус симистора, фиксируем его на подложке с помощью клеевого пистолета (рис 2).

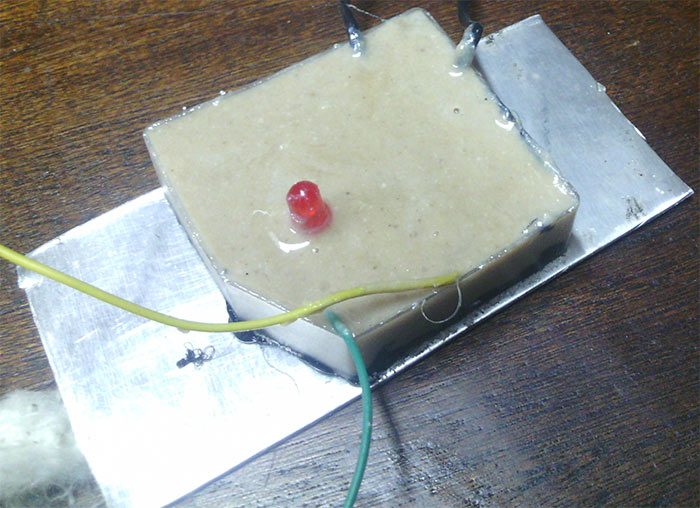

Укладываем остальные части схемы, обращая внимание, чтобы они не касались металлической подложки, а находились как бы «на весу». Готовим компаунд для заливки формы в отдельной емкости. Для этого основной компонент эпоксидки смешиваем с порошком алебастра, не добавляя пока отвердитель. Следует отметить, что алебастр добавляем не только для увеличения объема компаунда, но и для снижения текучести эпоксидки. В противном случае раствор ЭДП будет вытекать через мельчайшие отверстия в форме. Добавляем отвердитель к полученной массе компаунда и вновь перемешиваем. Масса должна сохранять текучесть. Заполнив форму не следует беспокоиться об образовавшихся неровностях на поверхности брикета. (рис 3).

Если расположить его на горизонтальной поверхности, то силы гравитации сделают поверхность достаточно гладкой в течении получаса (рис 4) и имеющую цвет светлого кофе. Автор далек от мысли, чтобы настаивать на указанных материалах и технологии, как единственно возможной. Наверняка, например, подойдет использование клея типа «жидкие гвозди» или полиуретановая пена в качестве компаунда, лишь бы материал обладал низкой электропроводностью и достаточной электрической прочностью.

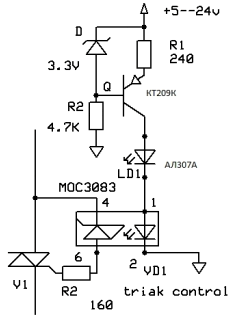

Теперь внимательно посмотрим на исходную схему. Если подключать новоиспеченное реле к Arduino и т.п. устройствам на микроконтроллерах с питанием не более 5В, этой схемы будет достаточно. Что же делать , если необходимо расширить диапазон управляющих напряжений, скажем, от 5 до 24 В? Схемотехника MOC30** позволяет нам это сделать без дополнительных ухищрений, поскольку диапазон тока через светодиод оптопары простирается там до 50 мА. Сложнее обстоит дело с индикаторным светодиодом, таким, например, как АЛ307А . Согласно рекомендациям производителей: не следует устанавливать постоянный прямой ток /ПР через светодиод, близкий к максимальному пределу, указанному в даташите. Обычно это 20 мА. Длительная работа с таким током снижает долговременную надёжность. Для получения приемлемой яркости свечения достаточно задать ток 4…10 мА. Т.Е. нужно каким-то образом организовать схему так, чтобы ток, протекающий по цепи АЛ307 – 1,2 MOC3083 мало зависел бы от прилагаемого напряжения. Кажется , что наиболее просто этого добиться подключив стабилитрон D после балластного сопротивления R1, учитывая тот факт, что напряжение на светодиоде, как правило линейно зависит от протекаемого тока, начиная от некоторого уровня (напр. 1,6 В) . В этом случае стабилитрон с опорным напряжением 3,3В откроется при достижения опорного, и будет «стравливать» избыточный ток через себя.

Но более эффективны в этом случае схемы с питанием данной цепи источником тока [ 2, 3 ].

Следуя рекомендациям указанных источников, построим схему с питанием стабильным током в диапазоне 7—14 мА и в диапазоне питающих напряжений 4—24В.

Рис 2

Освоив данную технологию и «набив руку», без сомнения, можно изготавливать твердотельные реле в больших количествах словно «горячие пирожки».

Литература:

- Бирюков С.А.Устройства на микросхемах: цифровые измерительные устройства, источники питания, любительские конструкции, Москва «Солон-Р», 2000, стр. 188

- П. Хоровиц, У Хилл Искусство схемотехники, Москва, «Мир» ред. М.В. Гальперина 1986 Том 1. Стр.103

- Горошков Б.И. Радиоэлектронные устройства (Справочник) М. «Радио и связь» 1984г

Источник

Простое твердотельное реле своими руками

Твердотельное реле, представляющее собой мощный тиристорный (симисторный) электронный ключ удобнее, надежнее, имеет значительно больший ресурс и работает бесшумно, по сравнению с традиционными электромагнитными реле. Такой ключ-реле не имеет подвижных частей, искрящих-пригорающих-изнашивающихся контактов. Не трудно сделать (даже в кустарных условиях) такое электронное реле любой мыслимой степени защиты (пыль, влажность, агрессивные среды). В большинстве случаев электронные ключи-реле с успехом применяются для коммутации нагрузки на переменном токе в строящихся приборах и аппаратах, модернизируя или ремонтируя старые приборы (применяя мощные электронные ключи) улучшаем их характеристики. Например, выход из строя примененных в множестве бытовой техники механических термостатов с биметаллическими изгибающимися контактами – очень частая причина поломок. Применив подобный электронный ключ мы разгружаем контактную группу штатного механического термостата, колоссально повышая его ресурс.

Здесь, реле-электронный ключ предназначено для управления электрическими нагревателями-спиралями в специальной печи небольшой мощности. Твердотельное реле управляется температурным контроллером имеющим специальный выход. Для сопряжения с контроллером применен транзисторный каскад. В целом, схема исполнительной части повторяет [1], отличаясь исполнением. Здесь, в качестве ключей применены симисторы в корпусах ТОР-3, что позволило сделать сборку вполне компактной.

Принципиальная схема твердотельного реле на симисторе. Здесь применен симистор ВТА-41, транзистор КТ315. Симисторная оптопара – МОС3020 (ток включения светодиода 30 мА). Цепочка С1, R3 предназначена для улучшения динамических характеристик симистора, меньшее из диапазона сопротивлений соответствует резистивной нагрузке ключа, большее – индуктивной. Резистор греется, лучше подобрать керамический, мощностью не менее 5 Вт. При необходимости, ключ может быть применен и для ручного включения, подобно [2], в этом случае транзисторный каскад удаляется, а на светодиод подается питание от маломощного сетевого блока. Такую схему исполнительного устройства можно применить и для контроллеров, не оснащенных специальным (для твердотельных реле) выходом. Достаточно, чтобы устройство управления имело обычный релейный выход, пусть и слабый. Нормально разомкнутую группу контактов штатного реле, следует при этом включить в разрыв питания светодиода.

В качестве радиаторов для симисторного ключа применены алюминиевые корпуса от отслуживших свой срок жестких дисков персонального компьютера. Они оказались вполне удобны для такого применения – преотлично нашлось место для крепления симистора, хорошо поместились и все детали высоковольтной части. Размер корпуса у HDD стандартен, имеются отверстия с нарезкой для специальных коротких саморезов. В ряде случаев, очень удобно применять и металлический корпус от старого системного блока. Модули симисторных ключей при этом монтируются на штатные места в специальную «корзину». Узко-высокий корпус-башню лучше проектировать для ее горизонтального положения, при этом все радиаторы с ключами внутри будут расположены вертикально, для нормального естественного охлаждения (не забыть про вентиляционные отверстия). Либо применять обдув и контроль температуры.

Мой блок управления будет трехфазным, это усложнит схему и увеличит громоздкость блока управления, зато втрое снизит проходящие токи, равномерно распределит греющиеся элементы (симисторы, элементы снабберов) и позволит задействовать пусть и перекошенную, но трехфазную деревенскую сеть.

Что понадобилось для работы.

Набор инструмента для электромонтажа, паяльник средней мощности (40…60 Вт) с принадлежностями, мультиметр, фен строительный или специальный для работы с термотрубками.

Набор инструмента для некрупных слесарных работ, ножницы по металлу, электрическая дрель или шуруповерт, набор сверл.

Материалы – отслужившие HDD, потребные радиоэлементы, крепеж, провод, мелочи

В своем электрическом хламе подобрал три гарантированно ненужных жестких диска, удалил платы контроллеров и механическую часть, оставил только крашеный порошковой краской алюминиевый поддон. В одном из вариантов HDD мотор дисков оказался насмерть запрессованным, оставил как есть, он не помешает.

Разметил места креплений для крупных элементов. Керамический 10 Вт резистор снаббера закрепил жестяной обоймой вырезанной из банки от сгущенного молока (съесть, отмыть, высушить, отрезать торцы, выровнять). Обоймы с резисторами закрепил винтиками М3 (+гайки-шайбы-стопоры).

Симисторы в выбранном месте прижал планками из нетонкого текстолита. Те же винтики М3 со всем сопутствующим, симистор изолировал от радиатора пластинкой из тонкой слюды. Под пластинку и под симистор плюхнул немного теплопроводящей пасты.

Весь электромонтаж велся короткими жесткими проводами – толстой медной луженой проволокой изолированной термотрубкой. Схема несложная, хватило выводов механически закрепленных элементов. Для более удобного подключения нагрузки, сделал от ножек симистора короткие проволочные выводы, сигнал управления подключается к выводам торчащей оптопары. Чтобы не путаться, незадействованный вывод откусил.

Испытания нагрузкой показали, что железка при работе с 2 кВт нагрузкой нагревается незначительно. Вместо сигнала управления зажигал светодиод оптопары от регулируемого БП, установив ток защиты 10 мА.

После проверки работоспособности каждого ключа, собрал трехфазный макет. Все три светодиода оптопар ключей (МОС3022, ток включения светодиода 10 мА) включены параллельно к одному транзисторному каскаду. Такое включение не рекомендуется – сложно достичь полной синхронности работы из-за неравенства, неидентичности оптопар. Мне пришлось применить оптопары имеющиеся. Из их большого количества отобрал три с одинаковыми измеренными параметрами светодиодов. Кроме того, возможной несинхронностью включения нагревателей в печи вполне можно пренебречь. Собственно, даже отказ одного из нагревателей скомпенсирует термоконтроллер.

Согласующий транзисторный каскад собран на отдельной некрупной платке и снабжен специальными проволочными выводами для винтовых клемм контроллера. Для уменьшения возни с травлением платку спроектировал так, чтобы границы между широкими контактными площадками легко и удобно прорезать бормашиной.

В качестве нагрузки-индикатора включил три 60 Вт лампы накаливания. Чтобы ничего не замкнуло в самый неподходящий момент, смонтировал все крупные элементы на живую нитку на куске ДСП. Пришлось к рабочему столу протянуть и все три фазы. Все отлично, все три включаются синхронно и надежно.

Источник