- Рубрика: Схемы для начинающих

- Перегреватель для паяльника

- Схема усилителя на TDA2030A

- Автоматический выключатель

- Самый простой усилитель звука

- Сторожевое устройство на одном транзисторе

- ESR-метр

- Лабораторный блок питания своими руками

- Акустический моргалик

- Цветомузыка схема

- Сенсорный включатель на двух транзисторах

- Делаем микросхемы дома — шаги 0 и 1

- Делаем микросхемы дома — шаг 2

- О решении сложных проблем и человеческой ограниченности

- О технологических решениях

- Продвижение по материалам

- Остающиеся проблемы и что я ищу

- Дальнейшие шаги

Рубрика: Схемы для начинающих

Тут можете приобрести стартовый набор для радиолюбителя. Нажимай.

Перегреватель для паяльника

Эта поделка использует сетевые напряжения и конструировать ее следует осторожно и аккуратно. Наше главное оружие – это паяльник! Но порой, особенно когда надо что-то отпаять или заменить, сталкиваемся с тем, что температуры как-будто не хватает – припой на плате еле плавится, особенно если это точка пайки на полигоне значительной площади. В чем тут дело? Посмотрим …

Схема усилителя на TDA2030A

Схема усилителя на TDA2030A является самым простым и качественным усилителем, который может повторить даже школьник. Микросхема TDA2030A В роли микросхемы усилителя в этой статье мы возьмем микросхему TDA2030A, которую можно купить абсолютно в любом радиомагазине по цене не дороже, чем буханка черного хлеба. TDA2030А – это микросхема, которая исполняется в корпусе Pentawatt (корпус с пятью …

Автоматический выключатель

Схема до ужаса простая и надежная, как лом: Принцип работы такой: нажимая на кнопочку SB, у нас сразу же включается лампа HL. Через некоторое время она гаснет. В сборе на соплях у меня она выглядит приблизительно вот так: Как вы видите, здесь я взял конденсатор в 10 000 мкФ. Итак, как же работает данная схема? …

Самый простой усилитель звука

В наше время биполярные транзисторы уходят в прошлое, и теперь, чтобы собрать какой-либо простой усилитель, уже не надо мучаться с расчетами и клепать печатную плату больших размеров. Микросхемы TDA Сейчас почти вся дешевая усилительная техника делается на микросхемах. Самое большое распространение получили микросхемы TDA для усиления аудиосигнала. В настоящее время они используются в автомагнитолах, в …

Сторожевое устройство на одном транзисторе

Сторожевое устройство на одном транзисторе – самая простая схема, которую сможет собрать даже дошкольник. В ваши владения часто вторгаются без спроса, а вы при этом занимаетесь важным делом?) Пора забыть эти проблемы! Представляю вашему вниманию схему сторожевого устройства всего-то на ОДНОМ транзисторе! Благодаря этой схеме, вы сможете обезопасить свой дом и вовремя принять все необходимые …

ESR-метр

В этой статье мы с вами будем собирать ESR-метр. В первый раз слышите слово “ESR”? А ну-ка бегом читать эту статью! Для чего нужен ESR-метр Итак, для чего нам вообще собирать ESR-метр? Для тех, кто поленился читать статью про ESR давайте вспомним, чем оно нам вредит. Дело в том, что сейчас почти во всей электронной …

Лабораторный блок питания своими руками

У каждого радиолюбителя, будь он чайник или даже профессионал, на краю стола должен чинно и важно лежать блок питания. У меня на столе в данный момент лежат два блока питания. Один выдает максимум 15 Вольт и 1 Ампер (черный стрелочный), а другой 30 Вольт, 5 Ампер (справа): Ну еще есть и самопальный блок питания: Вот …

Акустический моргалик

Акустический моргалик – это схемка, которая реагирует вспышками светодиодов на какой-либо звук. Вот видео его работы: А вот и сама схема: Схема состоит из: – двух транзисторов КТ315Б, подробнее про их маркировку можно прочитать здесь – трех резисторов: 4700 Ом, 1 МегаОм, 10 КилоОм – электретного микрофона, более подробно про него можно прочитать здесь – …

Цветомузыка схема

Что такое цветомузыка Что такое цветомузыка и с чем ее едят, думаю, знают все. Некоторые ее еще называют светомузыкой, что в принципе тоже верно. Для меня цветомузыка – это разноцветное мелькание огоньков под такт музыки, а светомузыка – это просто мерцание какой-либо лампочки накаливания либо стробоскопа. В нашей статье мы будем собирать простую схему на …

Сенсорный включатель на двух транзисторах

Сенсорный включатель – очень простая схема, которая состоит всего их двух транзисторов и нескольких радиоэлементов. Сенсор – sensor – с англ. яз. – чувствительный или воспринимающий элемент. Данная схема позволяет подавать напряжение в нагрузку, прикоснувшись пальчиком к сенсору. В данном случае сенсором у нас будет проводок, идущий от базы транзистора. Итак, рассмотрим схемку: Рабочее напряжение …

Практическая электроника © 2021

Все права защищены. Копирование контента разрешается только при наличии активной ссылки и не для коммерческого использования

Источник

Делаем микросхемы дома — шаги 0 и 1

Возникла эта идея не сейчас и неспроста. С детства я хотел быть газосварщиком, и… делать микросхемы. И если по первому пункту мне достаточно быстро удалось сделать дома сварочный аппарат (бутан-водород/кислород), то с микросхемами все никак не складывалось. Долгое время все мысли останавливались на том, что я не знал где можно взять собственно полупроводники необходимой чистоты (и мысли останавливались на ковырянии мощных транзисторов), пока на форуме не подсказали что в принципе, можно и купить пластины. Затем я даже наткнулся на человека, который 20 лет работал над похожей задачей, и в итоге сдался. Пожалуй, тут можно было опустить руки и перестать тратить время на глупые мечты. Но, однажды я увидел ролик чудовищно гениальной женщины – Jeri Ellsworth – она смогла сделать отдельные полевые транзисторы на основе заводских пластин – и тогда я решил, что настало время поплотнее заняться этой проблемой.

В этой статьях я расскажу о своём текущем прогрессе, но не ждите быстрого продолжения – весь процесс может легко занять пару лет.

Шаг 0:

Были скуплены все книги по теме из местных Интернет-магазинов (как раз на 1 полку), повыкачаны из торрентов все доступные сборники оцифрованных книг. Теоретической информации там конечно много, но с практической стороны – многое покрыто мраком. Даже старые техпроцессы в деталях не описаны нигде, и потому придется много пробовать. Также перерыл интернет в поисках местных поставщиков всех потенциально необходимых материалов (собственно кремний, фоторезисты, химия, газы). Пока найти не удалось местную компанию которая может изготавливать асферическую оптику из оптического/кварцевого стекла – но это в ближайший год не станет препятствием.

Шаг 1: Кремний

Какие дальше стоят задачи

- В первую очередь – строительство печи на 1200 градусов для маленького образца. Промышленные печи под такую температуру в квартире не поставить, и стоят огого. Потому буду пробовать нагревать образец галогеновыми лампами с рефлекторами.

- Переезд в отдельную квартиру: меня сразу выгонят увидев бородатого мужика в противогазе и резиновых перчатках с кучей подозрительных баночек.

- Далее – необходимая химия и фоторезисты – и можно пробовать делать 1 транзистор по процессу Jeri.

Что я ищу и пока не нахожу

В первую очередь – это информация. Хотелось бы иметь контакты людей, которые работают на производстве – ведь я соберу все грабли, которые технологи собирали последние 50 лет Затем – информация о техпроцессах и главное – библиотеки под толстые техпроцессы – пока мне их не удалось достать, а из отдельных транзисторов особо не по-проектируешь. Ну и наконец, хочу найти разработчика ASIC, который показал бы мне основные шаги разработки (кое-что я думаю что знаю, но много пробелов и я могу ошибаться сильно). По всем этим вопросам приглашаю на форум по этому проекту (English only).

Источник

Делаем микросхемы дома — шаг 2

Изначальная цель проекта — научиться изготавливать микросхемы в домашних условиях, состоящие из сотен/тысяч транзисторов (уровня КР580ВМ80А / Z80).

Из-за того, что проект получился достаточно большим по требуемым ресурсам и времени — я решил получить в качестве дополнительного результата — документированный, максимально простой open-source техпроцесс, позволяющий создавать микросхемы в ограниченных условиях. В США, возможно, это было бы хорошим поводом для проекта на kickstarter, но видимо не судьба.

О решении сложных проблем и человеческой ограниченности

Первые полгода задача, стоящая передо мной, иногда казалась просто неподъемной. Не везде все ясно, список вещей, которые необходимо сделать или с которыми нужно разобраться — был нескончаемым. Лишь позднее я понял основной принцип решения сложных проблем:

Человек — в принципе не способен решать сложные проблемы. Все что ему под силу — сделать один следующий простой и очевидный шаг по длинной лестнице, ведущей к решению проблемы. Если стоящая проблема не очевидная чтобы решить её за один шаг — остаётся только изучать и разбивать её на подзадачи, пока она не станет очевидной. После этого она в худшем случае превращается в логистическую проблему — проблему управления большим количеством простых подзадач.

Именно так и случилось, по мере изучения и проработки — задача стала логистической, и свелась к поиску всех необходимых компонент и выбору из известных вариантов решения каждой технологической проблемы исходя из имеющихся ограничений по габаритам, финансам и безопасности.

О технологических решениях

- Техпроцесс — NMOS (или PMOS в крайнем случае), с одним типом транзисторов и одним легированием. Как там все работает и проектируется — понятно. CMOS достаточно сложен для диффузионного легирования, и его оставляю на потом.

- Из сжатых газов — будет только Аргон для высокотемпературного отжига и распыления металлов. Но буду пробовать обойтись без него — водородом / азотом.

- Кислород (для выращивания слоя окисла на кремнии) и водород (для отжига) — будут получаться электролизом воды на никелевых электродах в щелочном электролите. Небольшое загрязнение щелочными металлами не должно стать большой проблемой. Я думаю понятно, что баллоны с кислородом и тем более водородом тащить домой я бы не хотел.

- Не будет эпитаксиальных слоев (т.е. выращивания слоя кремния), т.к. моносилан (газ, из которого растят слой кремния) слишком опасен для дома в силу своей взрывоопасности, и получать его «на месте» в микроскопических количествах не выйдет. Соответственно, транзисторы будут с металлическим затвором, т.е. относительно медленные.

- Фотолитография — все мои старые и наивные мысли о кварцевой оптике, жестком 253/184нм УФ — уходят на свалку. Будут стандартные объективы и 365/405нм ближний УФ свет. Это снимает вопросы и с относительно экзотическими фоторезистами.

- Распыление металлов в вакууме — плазмой, а не нагреванием в вольфрамовой лодочке. Это намного проще и гибче, не требует собственно лодочек и сложной электроники нагрева и контроля температуры. Металл — алюминий. Про желательный 1% сплав с кремнием я знаю, но пока точно не знаю что с этим буду делать. Прокола pn перехода из-за использования чистого алюминия можно избежать разными способами, а электромиграция не значимая проблема для данной задачи.

- Печка — банальный нихром на кварцевой трубке. Контроль температуры — по изменению сопротивления Нихрома или в худшем случае — по выдаваемой на спираль мощности (т.е. вслепую). Термопары высокотемпературные я купил — но они слишком большие для моих сверхкомпактных размеров.

- Фоторезист — банальный новолачный фоторезист с щелочным проявителем. Опять же, загрязнение ионами щелочных металлов не фатальны для первоначальной задачи, поэтому с дорогими без-металлическими проявителями (на основе TMAH) я решил пока не заморачиваться.

Продвижение по материалам

В дополнение к пластинам из унылого кремния — кремний на сапфире (на производстве — используется для радиационно-стойких микросхем). В моём случае — техпроцесс на некоторых шагах может быть упрощен:

Приехал из Китая двухступенчатый вакуумный насос с фурнитурой (краники с электроприводом, вакуумные шланги, манометры и проч.) — его должно быть достаточно для напыления металлов:

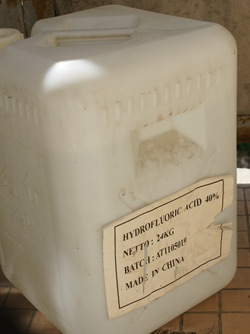

Кислоты — серная, соляная, азотная, борная, ортофосфорная… Многих беспокоят прекурсоры и госнаркоконтроль — у меня все приобретено легально, с прохождением соответствующих бюрократических процедур.

В итоге, этот чемодан я подарил продавцу химией с самовывозом, оставив себе минимально необходимое количество. Это был хороший урок.

После этого, самые опасные вещества в производстве микросхем, которые мне придется использовать — источники фосфора и бора для легирования: BBr3 и POCl3 — их я купил самым минимальным необходимым объемом. Есть и более безопасные альтернативы — так называемые spin-on dopants — но производители не хотят мне его продавать, из-за liability issues. Если не выйдет с процессом по старинке, буду додавливать производителей.

Кварцевая посуда для микро-печки до 1000C

Нихромовая проволока (диаметр 0.4 и 0.8мм), никелевый прокат для электродов электролизера:

Промышленный фоторезист для микроэлектронного применения. Я решил не гнаться за максимально тонким резистом, этот — достаточно дубовый 2-х микронный. Толще слой — проще работать, по началу его должно быть достаточно. Пока нет промотора адгезии (HMDS) — его не оказалось в наличии, буду пробовать без него:

В целом, самые необходимые вещи по логистике уже все есть.

Есть вещи, к которым меня пока не пускает жаба:

- Металлографический микроскоп — в России китайские микроскопы перепродают по 100-300 тыс рублей, на родине слонов они — 1500$-3000$. Это пожалуй тоже необходимая вещь, не могу пока только найти китайцев, которые бы с Escrow его мне продали.

- Лабораторный генератор азота — чертовки хитрая штука. Азот получает из воздуха, расходников нет. С ним можно было бы сделать бескислородный бокс и снять проблему инертного газа. Но стоит порядка 190 тыс рублей. Буду обходиться без него.

- Генератор деионизированной воды — тоже полезная вещь в хозяйстве, но очень уж простая для

45тыс рублей. Буду пробовать «колхозить» свою на ионообменных смолах (исключительно из интереса, понятно, что ДИ воду можно и покупать)

Остающиеся проблемы и что я ищу

- Подробные описания (старых) техпроцессов с конкретными цифрами. Один я нашел, и он очень мне помог, но еще на 1-2 взглянуть было бы крайне полезно.

- «Открытые» (т.е. когда непосредственно видны по слоям содержимое standard cells) цифровые библиотеки для относительно толстых техпроцессов

- Ищу, кто поможет настроить софт для проектирования микросхем и подскажет как там что — чтобы иметь общее представление, и я мог синтезировать простые тестовые схемы. Понятно, что сдвиговой регистр я и на бумажке нарисовать могу, а вот что-то чуть сложнее.

- Пока не удалось купить вакуумную резину для камеры напыления металлов.

- Также буду неспешно искать где купить образцы spin-on dopants и spin-on glass для ILD (диэлектрика, который разделяет уровни металлической разводки).

- Небольшие объемы TMAH, HMDS и TEOS.

Смело пишите мне в почту, если есть мысли о решении этих проблем.

Дальнейшие шаги

В целом, впереди еще большой путь, но он уже не покрыт туманом, как раньше. Теперь, когда основные компоненты уже есть — впереди создание электронных блоков контроля накала печки с контролем температуры (или даже автоматическим калькулятором толщины окисла) и электролизера с разделением и осушкой водорода и кислорода.

Должен отметить, что без помощи людей (как информацией/советами, так и материалами), откликнувшихся на предыдущую статью — моё продвижение получилось бы существенно скромнее.

Да, и еще раз о самом избитом вопросе — «зачем все это» лично для меня и вообще: это я делаю потому что мне это интересно, своего рода хобби. С другой стороны, работа над этим проектом уже позволила мне разобраться в том, как работает «большая» микроэлектроника (с технологической и финансовой точки зрения). Помимо этого — теперь я работаю и над «классическим» микроэлектронным проектом, который (если все пойдет по плану) будет реализован на крупносерийном производстве: микроконтроллер общего назначения — но об этом в другой раз.

Источник