Устройства для получения импульсов высоких напряжений переменного тока: катушка Румкорфа и трансформатор Тесла

Технические устройства для получения высоких напряжений

В начале XIX века ученые начали создавать приборы для получения высоких напряжений переменного тока. Генрих Герц в своих экспериментах пользовался приборами, уже имевшимися к тому времени в физической экспериментальной науке и в электротехнике.

Это были весьма характерные приборы, в которых использовались известные в физике явления, и прежде всего самоиндукция — возникновение в катушках с железным сердечником наведенной электродвижущей силы в момент резкого нарастания или быстрого разрывания протекающего по виткам электрического тока.

В 30-х годах XIX в. появились первые электрические машины, основанные на пересечении магнитных силовых линий вращающимися витками обмотки. Первыми такими машинами (1832 г.) были генераторы И. Пиксии, А. Йедлика, Б. Якоби, Д. Генри.

Очень важным событием в физике и зарождающейся электротехнике было появление индукционных машин, которые, по сути дела, являлись трансформаторами высокого напряжения.

Это были электромагниты с двумя обмотками. Ток в первой обмотке прерывался периодически тем или иным способом, при этом во второй обмотке возникал индуцированный ток (точнее, ЭДС самодиндукции). Первые «трансформаторы», нашедшие практическое применение, имели разомкнутую магнитную систему. Они относятся к 70 — 80?-м годам XIX в., и их появление связано с именем П. Яблочкова, И. Усагина, Л. Голяра, Э. Гиббса и др.

В 1837 г. появляются индукционные машины, или «катушки», созданные французским профессором Антуаном Массоном. Эти машины работали с быстрым прерыванием тока. Использовался прерыватель в форме зубчатого колеса, которое во время вращения касалось через равные интервалы металлической щетки. Прерывание тока порождало ЭДС самоиндукции, и на выходе машины появлялись импульсы высокого напряжения и достаточно большой частоты. Эту машину Массон применял для медицинских целей.

Индукционная катушка Румкорфа

В 1848 г. известный мастер физических приборов Генрих Румкорф (имевший в Париже мастерскую по производству аппаратов для физических опытов) заметил, что напряжение в машине Массона можно значительно увеличить, если обмотку сделать с большим количеством витков и сильно увеличить частоту прерываний.

В 1852 г. он сконструировал катушку с двумя обмотками: одна — с толстым проводом и небольшим числом витков, вторая — с тонким проводом и очень большим числом витков. Первичная обмотка питалась от батареи через прерыватель вибрационного магнитного типа, при этом во вторичной наводилось напряжение большой величины. Такая катушка стала называться «индукционной» и получила имя ее создателя Румкорфа.

Это был весьма полезный физический прибор, необходимый при проведении опытов, а впоследствии ставший неотъемлемой частью первых радиосистем и рентгеновских аппаратов. Парижская академия наук высоко оценила заслугу Румкорфа и наградила его большой денежной премией имени Вольта.

Несколько раньше (в 1838 г.) американский инженер Чарльз Пейдж, также занимавшийся совершенствованием индукционных катушек, добился хороших результатов — его устройства давали достаточно высокие напряжения. Однако в Европе о работах Пейджа ничего не было известно, и исследования здесь шли самостоятельным путем.

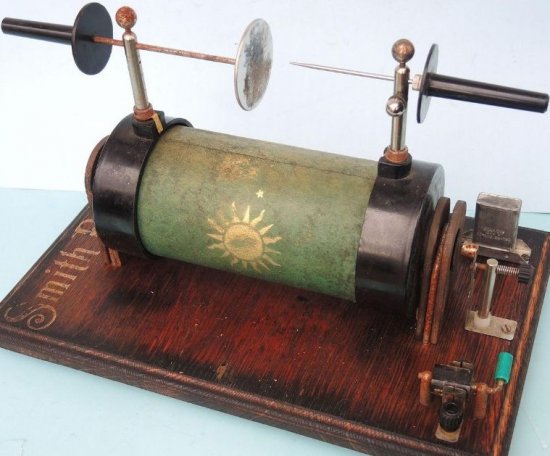

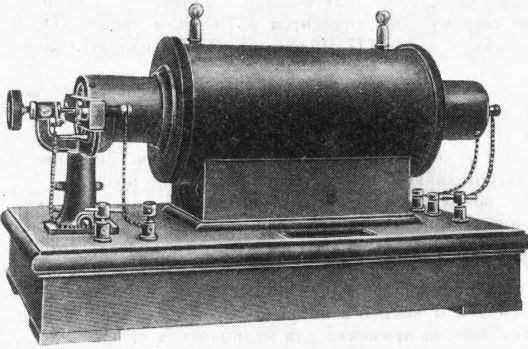

Катушка Румкорфа (60-е годы XIX в.)

Если первые модели индукционных катушек давали напряжение, вызывавшее искры длиной около 2 см, то в 1859 г. Л. Ритчи получал искры длиной до 35 см, а Румкорф вскоре построил индукционную катушку с длиной искр до 50 см.

Индукционная катушка Румкорфа почти без каких-либо принципиальных изменений дошла до наших дней. Изменялись лишь размеры катушек, изоляция и т. д. Наибольшие изменения коснулись конструкции и принципов действия прерывателей тока в первичной цепи индукционной катушки.

Прерыватели катушки Румкорфа

Одним из первых типов прерывателей, использованных в катушках Румкорфа, был так называемый «молоточек Вагнера», или «молоточек Нефа». Этот весьма интересный прибор появился приблизительно в 40-х годах XIX в. и представлял собой электромагнит, питаемый от батареи через подвижный ферромагнитный лепесток с контактами.

При включении прибора лепесток притягивался к сердечнику электромагнита, контакт разрывал цепь питания электромагнита, после чего лепесток отходил от сердечника в первоначальное положение. Далее процесс повторялся с частотой, определяемой размерами деталей системы, жесткостью и массой лепестка и рядом других факторов.

Прибор Вагнера-Нефа впоследствии превратился в электрический звонок и представлял собой одну из первых электромеханических колебательных систем, ставшую прообразом многих электро- и радиоприборов ранней радиотехники. Кроме того, этот прибор позволял преобразовывать постоянный ток от батареи в прерывистый ток.

Примененный в катушке Румкорфа электромеханический прерыватель Вагнера-Нефа приводился в действие магнитными силами притяжения сердечника самой катушки. Он составлял с ней конструктивно одно целое. Недостатком прерывателя Вагнера-Нефа была его маломощность, т. е. неспособность прерывать большие токи, при которых контакты обгорали; кроме того, эти прерыватели не могли обеспечить высокую частоту прерывания тока.

Для разрыва больших токов в мощных индукционных катушках Румкорфа были сконструированы прерыватели иных типов. Они были основаны на разных физических принципах.

Принцип действия одной конструкции состоял в том, что металлический, достаточно толстый стержень перемещался возвратно-поступательно в вертикальной плоскости, погружаясь в чашку со ртутью. Механический привод преобразовывал вращательное движение (от руки или посредством часового механизма или электромотора) в линейное возвратно-поступательное, поэтому частота прерываний могла изменяться в широких пределах.

В одной из ранних конструкций такого прерывателя, предложенной Ж. Фуко, привод осуществлялся с помощью электромагнита, как в молоточке Вагнера-Нефа, а твердые контакты были заменены ртутными.

К концу XIX в. наибольшее распространение получили конструкции фирм «Дюкрете» и «Мак-Коль». Эти прерыватели обеспечивали частоту прерываний порядка 1000-2000 в минуту и допускали приведение их в действие вручную. В последнем случае можно было получить однократные разряды катушки Румкорфа.

Другой тип прерывателей работал по струйному принципу и назывался иногда турбинным. Эти прерыватели действовали следующим образом.

Небольшая высокооборотная турбинка накачивала ртуть из резервуара в верхнюю часть турбины, откуда ртуть под действием центробежной силы выбрасывалась через сопло в виде вращающейся струи. На стенках прерывателя имелись электроды, расположенные через равные интервалы, которые задевала ртутная струя при ее движении. Так происходили замыкание и размыкание достаточно сильных токов.

Нашел применение и еще один тип прерывателей — электролитический, основанный на явлении, открытом русским профессором Н. П. Слугиновым в 1884 г. Принцип действия прерывателя состоял в том, что при пропускании тока через сернокислый электролит между свинцовым массивным и платиновым электродами на платиновом (положительном) электроде, который представлял собой тонкую изолированную стеклом про волоку с острым концом, возникали пузырьки газа, периодически препятствующие протеканию тока, и ток прерывался.

Электролитические прерыватели давали частоту прерываний до 500 — 800 в секунду. Освоение переменных токов в электротехнике в начале XX в. ввело в арсенал физики и уже зародившейся радиоэлектроники новые возможности.

Машины переменного тока стали применяться для питания катушек Румкорфа переменным синусоидальным током, что позволяло более широко использовать явление резонанса во вторичной обмотке, а в дальнейшем и в качестве источников токов высокой частоты, которые можно было непосредственно использовать для излучения.

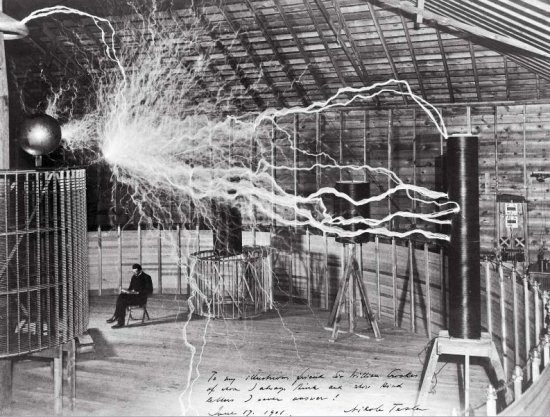

Одним из первых ученых, заинтересовавшихся свойствами токов высокой частоты и высокого напряжения, был Никола Тесла, внесший очень серьезный вклад в развитие всей электротехнической науки. Этому талантливому ученому и изобретателю принадлежит множество практически полезных и оригинальных нововведений.

После изобретения радио он первый сконструировал модель управляемого по радио судна, разработал газосветные лампы, сконструировал индукторную высокочастотную электрическую машину и др. Количество его патентов достигает 800. По словам американского радиотехника Эдвина Армстронга, одного только открытия многофазных токов и индукторного двигателя было бы вполне достаточно, чтобы навеки обессмертить имя Теслы.

Никола Тесла много лет вынашивал идею беспроводной передачи энергии на расстояние методом возбуждения Земли как большого колебательного контура. Он увлек этой мыслью многие умы, разработал источники высокочастотной электромагнитной энергии и ее излучатели.

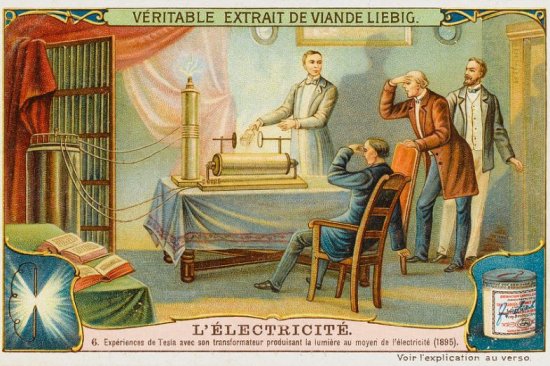

Создание Теслой прибора, сыгравшего очень большую роль в развитии самых различных отраслей электротехники и получившего название «резонанс-трансформатор», или «трансформатор Теслы», относится к 1891 г.

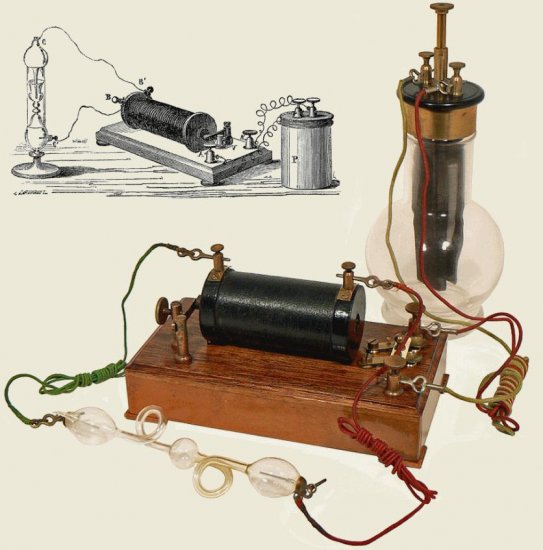

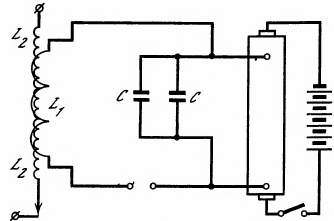

Резонанс-трансформатор Теслы (90-е годы XIX в.). Схема включения в генераторе электромагнитных волн

От высоковольтной индукционной катушки Румкорфа происходит разряд на лейденскую банку. Последняя заряжается до высокого напряжения и затем разряжается через первичную обмотку резонанс-трансформатора. При этом на его вторичной обмотке, настроенной в резонанс с первичной, возникает очень высокое напряжение. Тесла получал высокие напряжения (около 100 кВ) с частотой около 150 кГц. Эти напряжения вызывали пробой в воздухе в форме кистевого разряда длиной до нескольких метров.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

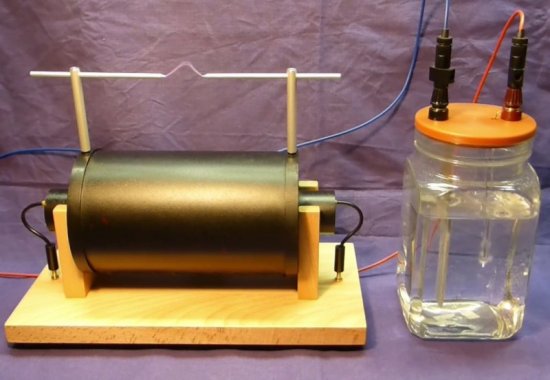

Самодельная индукционная катушка Румкорфа

Для проведения опытов с электричеством и для постройки некоторых приборов, будет необходим, кроме понижающего, и мощный повышающий трансформатор, каким является катушка Румкорфа — индукционная катушка.

Желательно построить катушку, которая давала бы искру длиной в 10—15 сантиметров. Это в значительной степени облегчило бы постройку таких приборов, как, например, рентгеновский аппарат.

Но особенно увлекаться большой мощностью индукционной катушки не следует, так как изоляция провода может не выдержать слишком высокого напряжения и катушка сгорит.

При наличии же материалов, имеющихся в продаже, вполне возможно построить индукционную катушку с искрой в 8—10 сантиметров. А этого для начала будет вполне достаточно.

Принцип действия индукционной катушки в точности такой же, как и трансформатора, поэтому мы не будем останавливаться на этом вопросе.

Катушку Румкорфа для нас вполне может заменить бобина от автомашины. Но если такой не окажется в нашем распоряжении, то индукционную катушку придется изготовить самим.

Детали катушки Румкорфа

Сердечник

Сердечник катушки делается из железной проволоки, которая употребляется для упаковки ящиков, или жести от консервных банок. Проволоку или жесть, предназначенную для сердечника, необходимо отжечь, то есть накалить в печи до тёмно-красного накала и затем медленно остудить в горячей золе. После этого с проволоки надо тщательно счистить окалину и покрыть проволоку спиртовым лаком, или, лучше, шеллаком.

После того как проволока просохнет, ее складывают в пучок и крепко обматывают изоляционной лентой. Поверх изоляционной ленты на сердечник следует намотать еще слоя четыре пропарафиненной бумаги.

Готовый сердечник и его размеры показаны на рисунке:

После этого можно приступить к изготовлению обмоток.

Обмотка сердечника

Обмотка сердечника производится в той же последовательности, как и у всякого трансформатора, то есть сначала наматывается первичная обмотка и на нее — вторичная, повышающая обмотка.

Так как большинство аккумуляторов и батарей накала имеет в среднем напряжение 4 вольта, то и нам лучше сделать индукционную катушку, которая работала бы от 4 вольт.

Для этого на первичную обмотку нам потребуется медный изолированный провод, желательно с двойной шелковой изоляцией, диаметром 1,5 мм. Такой проволоки нам потребуется 25 метров.

Закрепив конец провода ниткой на расстоянии 40 мм от торца сердечника и оставив конец провода длиной в 100 мм, намотку производят по часовой стрелке, с плотной укладкой витка к витку. Когда таким образом сердечник будет обмотан одним слоем провода по длине 220 мм, делается петля длиной в 100 мм, провод снова закрепляется ниткой и ведется второй слой намотки в том же направлении.

Намотав второй слой, конец обмотки нужно прочно закрепить с помощью суровой нитки и всю обмотку залить горячим парафином.

Средний отвод от первичной обмотки позволит нам применять в работе напряжение в 2 вольта, а следовательно, вдвое повысить коэффициент трансформации и в конечном итоге увеличить длину искры. Использованием же одновременно обеих секций, параллельно включенных, мы сможем подать на первичную обмотку повышенный ток и тем самым еще несколько увеличить мощность искры.

Вторичную обмотку катушки необходимо сделать многосекционной. Многосекционная обмотка облегчит ее исправление в случае повреждения. Ведь перемотать одну поврежденную секцию значительно легче, чем перематывать всю обмотку, состоящую из многих тысяч витков тончайшего провода.

Для вторичной обмотки нам придется изготовить 10 таких секций, которые нанизываются на сердечник одна за другой. Каждая секция изготовливается из картона толщиной в 1 мм, предварительно проваренного в парафине. Это необходимо для повышения изоляционных качеств картона. Лучше, конечно, если вы сделаете катушки из тонкой фибры.

Внутреннее отверстие катушек должно быть таким, чтобы они с трением надевались на сердечник с первичной обмоткой, поверх которой предварительно будет намотано еще два слоя пропарафиненной бумаги.

Когда все катушки будут готовы, можно приступить к изготовлению вторичной обмотки. Для вторичной обмотки нам потребуется изолированный провод ПЭ или ПШО, диаметром 0,1 мм. Будьте осторожны, особенно при намотке проводом ПШО, так как под шелковой изоляцией трудно заметить обрыв такого тонкого проводника. А если будет обрыв, то вся работа пойдет впустую.

Секции вторичной обмотки также надо наматывать аккуратно, виток к витку, и обязательно все секции должны быть намотаны в одном направлении. Следует также, намотав несколько слоев, проложить слой пропарафиненной бумаги и продолжать намотку.

Если во время намотки будет обнаружен обрыв провода, то концы его надо тщательно зачистить, скрутить между собой и обязательно спаять, а затем тщательно изолировать пропарафиненной бумагой.

Намотку каждой секции следует закончить, не доходя 5 мм до верхнего борта катушки. На этом расстоянии делается тонкий прокол в щечке катушки; провод прочно закрепляют в ней и оставляют свободный конец в 5—7 см.

Обмотку катушки сверху покрывают несколькими слоями пропарафиненной бумаги и изоляционной лентой.

Когда будут намотаны все 10 секций, первичная обмотка покрывается 2—3 слоями пропарафиненной бумаги и на нее надеваются секции второй обмотки. При этом надо следить, чтобы все катушки были надеты в последовательном порядке, то есть их обмотки составляли бы продолжение одна другой. В таком же последовательном порядке их и соединяют между собой: конец обмотки первой секции соединяется с началом обмотки второй секции, а конец второй секции — с началом третьей секции и т.д.

К началу и концу вторичной обмотки припаивается по куску толстого гибкого провода длиной по 15 см каждый; после этого вся катушка заливается парафином так, чтобы она представляла сплошную парафиновую массу. При этом надо следить, чтобы не оставалось пустот между секциями, не залитых парафином. Следовательно, катушку надо заливать постепенно. Для удобства заливки надо склеить из картона цилиндр диаметром 115 мм и длиной 240 мм.

Катушку устанавливают в цилиндре так, чтобы между ней и стенками цилиндра было одинаковое расстояние. После этого в цилиндр осторожно, не спеша, наливают расплавленный парафин. После остывания парафина цилиндр с катушки снимать не надо — он будет служить футляром. Его нужно только закрыть с торцов картонными дисками.

Механический прерыватель для катушки

Механический прерыватель для катушки можно сделать таким же, как и у электрического звонка. Поэтому, если у кого найдется старый электрический звонок, то им вполне можно воспользоваться.

Прерыватель необходим для того, чтобы из постоянного тока, который поступает от аккумулятора, получалось переменное напряжение, иначе трансформатор-катушка не будет трансформировать ток.

Для механического прерывателя надо изготовить детали, указанные на рис. 2. Якорь а вырезается из упругого железа. Лучше, конечно, сделать его из тонкой стальной пластинки, потому что он должен хорошо пружинить. Контактную пластину б можно сделать из латуни толщиной в 2 мм или из жести.

Как в якорь, так и в контактную пластину для лучшего соединения между ними при работе необходимо вклепать серебряные контакты. Их можно сделать из старинной серебряной монеты.

Прерыватель собирается на внутренних стенках футляра катушки. На нижней стенке прикрепляется якорь так, чтобы он был на расстоянии 2—3 мм от сердечника катушки. К противоположной стенке прикрепляется контактная пластина так, чтобы она своим серебряным контактом хорошо прижималась к серебряному контакту якоря (см. рис. 2в). Конец первичной обмотки катушки присоединяется к якорю, а от контактной пластины делается отвод, к которому мы будем присоединять второй полюс аккумулятора.

Прерыватель действует так: когда мы включаем напряжение, то ток через контактную пластину, соединенную с якорем, проходит по первичной обмотке катушки. В это время сердечник намагничивается и притягивает якорь. Якорь, притянувшись к сердечнику, размыкает цепь. С отсутствием электрического тока магнитные силы исчезают из сердечника, якорь вновь возвращается в прежнее положение, то есть замыкает цепь, ток вновь поступает в катушку, сердечник опять притягивает якорь и т.д.

Таким образом в первичной обмотке нашей катушки создается переменное напряжение, которое трансформируется вторичной обмоткой и повышается в несколько сот раз.

Из сказанного выше нетрудно понять, что если у кого-нибудь найдется повышающий трансформатор, то его легко можно переделать в катушку Румкорфа. Для этого придется только сменить сердечник—сделать его прямым, не замыкающимся, как у обычных трансформаторов, и устроить прерыватель.

Искра такой катушки будет зависеть от соотношения витков первичной и вторичной обмоток. У кого найдется понижающий трансформатор с напряжением в 4—6 вольт, тот может использовать катушку Румкорфа как повышающий трансформатор, включив в нее переменный ток в 4—6 вольт, и снять то же напряжение с повышающей обмотки, как и от аккумуляторов. Только в этом случае включать напряжение надо прямо в первичную обмотку катушки, минуя прерыватель.

Разрядник

Разрядник устроен очень просто. Он состоит из двух стоек с контактами, к которым присоединяются концы вторичной обмотки катушки. На вершинах стоек укреплены два стержня, направленных друг к другу.

Если стержни будут сдвинуты на такое расстояние, которое может покрыть искра, вырабатываемая нашей катушкой, то между стержнями образуется сплошная дуга из электрических искр.

Стойки устанавливаются на крышке деревянного футляра катушки на расстоянии 150 мм. Их можно изготовить из сухого дерева или изоляционных материалов — фибры, эбонита, карболита. Стойки делаются длиной 150 мм и диаметром 20 мм. На расстоянии 30 мм от одного торца в стойках просверливаются сквозные отверстия для стержней, а с торцов просверливаются отверстия по центру до пересечения стержневых отверстий. В них будут ввертываться крепящие винты.

Если стойки будут сделаны из дерева, то в торцы можно просто ввернуть шурупы. Рядом со стойками ввертываются две клеммы, к которым снизу крышки присоединяются начало и конец вторичной обмотки, если катушка будет работать от переменного тока.

Если же она будет работать от аккумулятора, то нужно будет изготовить еще и прерыватель. Тогда соединение будет иным. Готовый и установленный разрядник показан на рис. 1в. Для лучшего предохранения катушки от всяких случайных повреждений надо сделать деревянный футляр. Размеры его показаны на рис. 1в.

Источник