Почему палачи всегда в масках?

Дубликаты не найдены

Как становились палачами в Средневековье?

Наверное, нет более очернённой исторической профессии, чем средневековый палач. Истина, кажется, заключается в том, что, изображённые как те, кто несёт пытки и смерть, многие палачи в течение того периода, как правило, относились к своей деятельности с неким почтением и проявляли исключительную преданность долгу.

Итак, давайте выйдем за рамки голливудских представлений и рассмотрим, каково было на самом деле быть палачом в эпоху Средневековья и как люди могли получить эту работу в первую очередь.

Прежде чем мы продолжим, следует отметить, что обязанности палачей, а также условия их жизни, сильно варьировались в зависимости от времени и региона. Например, те, кто был приговорён к смерти в Османской империи в течение XVIII века, потенциально могли избежать наказания, бросив вызов палачу принять участие в состязании по ходьбе. В этом случае, помимо того, что палачи вершили смертоносное правосудие голыми руками, они также выполняли роль телохранителей и садовников.

Как можно было стать палачом в первую очередь? Оказывается, многие европейские средневековые палачи сами были бывшими преступниками. Видите ли, по причинам, которые мы вскоре рассмотрим, роль палача была настолько непопулярной, что для того чтобы найти того, кто согласится на эту работу, часто требовалось либо принудительно заставить кого-то этим заниматься, либо предложить работу тому, кого самого должны были казнить.

Скандинавские страны, как известно, широко использовали эту новую практику найма с небольшим включением – они калечили палачей, отрезая одно или оба уха, чтобы их можно было легко определить в толпе. Не было ничего необычного и в том, что людей, ставших палачами, клеймили где-то на голове – опять же, для того, чтобы их новая профессия была, в данном случае буквально, написана на их лице. Например, как отмечается в книге «Boddel og Galgefugl» историка Хьюго Маттиссена: «В 1470 году бедный вор стоял у подножия виселицы в шведском городе Арбога и ждал, когда его повесят. Публика, присутствовавшая на казни, сжалилась над грешником и предложила ему стать палачом; он согласился, чтобы спасти собственную шею. Он был помилован, однако раскалённым железом на его тело сделали метку вора и палача».

В Германии, с другой стороны, как отмечает автор Джоэл Харрингтон в своей книге «Верный палач: жизнь и смерть, честь и позор в бурном шестнадцатом веке», в то время как «постоянные палачи, получавшие жалованье, были нормой» для Германии 1600-х годов, в течение многих веков до этого было обычным делом навязывать роль палача самому старшему родственнику жертвы мужского пола.

Всё это подводит нас к тому, почему многие люди избегали профессии, как чумы. Начнём с того, что большинство сходилось во мнении, что, взявшись за такую работу, человек обязательно будет проклят в загробной жизни. Такое мнение существовало несмотря на то, что в некоторых регионах, таких как Франция, палачи были по официальному церковному указу освобождены от грехов, совершаемых при исполнении своих обязанностей.

Тем не менее, это не мешало широкой общественности считать палачей нечистыми, что привело к более практической проблеме, связанной с этой работой – они были почти полностью изгнаны из общества. Возвращаясь к тем, кто стал палачом, вместо того чтобы оказаться казнённым: люди, похоже, были совершенно довольны этим, поскольку преступник всё равно получил заслуженное наказание, просто в более метафорическом смысле.

Например, во всей средневековой Европе палачей часто заставляли жить в домах за пределами города или деревни, где они занимались своим делом. В случаях, когда это было невозможно, они, как правило, жили рядом с такими объектами, как общественные уборные, дома для прокажённых или бордели. Палачам также часто отказывали в гражданстве городов и деревень, которым они служили (и поэтому они имели мало прав), и им было в значительной степени запрещено занимать должности или даже посещать церкви, пабы, бани и так далее. По сути, большинство общественных учреждений были закрыты для палачей.

Таким образом, несмотря на то, что работа палачей считалась критически важной для того, чтобы общество оставалось цивилизованным, они, как это ни парадоксально, были вынуждены жить отдельно от этого цивилизованного общества.

На самом деле, в некоторых местах по всей Европе зашли так далеко, что были приняты законы, направленные на палачей и то, что они могли и не могли делать в своей повседневной жизни. Например, в баварском городе Мемминген в 1528 году было принято постановление, запрещающее членам общества обедать с палачами.

Такие законы ограничивали людей, с которыми палач мог взаимодействовать в своей повседневной жизни, его семьей и преступниками, которым было всё равно на то, что палач считался «нечистым». Вдобавок ко всему, дети палача и его супруга также не могли ни с кем общаться, кроме выходцев из низших слоёв общества.

Это, в сочетании с тем фактом, что дети палачей обычно могли дружить только с детьми других палачей, привело к тому, что роль палача стала жуткой семейной профессией. Это стало причиной возникновения целых династий палачей, которые охватывали века.

Помимо того, что вы отстранялись от общества и обрекали своё потомство на подобную жизнь и адский огонь после смерти, вы также едва могли свести концы с концами, поскольку казней попросту не хватало. Альтернативная работа была ограничена деятельностью, которую никто больше не хотел выполнять. Сюда входили всевозможные вещи, начиная от захоронения трупов (животных и людей) и опорожнения выгребных ям и заканчивая сбором налогов с больных и проституток.

Как ни странно, по крайней мере, с современной точки зрения, ещё одним распространённым занятием для хорошо обученного палача была профессия врача и хирурга. Видите ли, помимо казни людей, палачи часто выполняли пытки людей по разным причинам. Эти две вещи, в сочетании с тесным сообществом палачей, делящихся тем, что они знали, друг с другом, привели к тому, что опытные палачи, как правило, обладали исключительными знаниями анатомии человека, и поэтому их обычно призывали лечить различные болезни.

На самом деле, один довольно известный немецкий палач XVII века, Франц Шмидт, отметил в своём дневнике, что в течение почти пятидесятилетней карьеры у него было более 15000 пациентов, которых он лечил как врач, в то время как казнил он только 394 и пытал примерно столько же – это означает, что большую часть времени он работал врачом, несмотря на то, что общество в то время считало его палачом.

Шмидт был одним из тех, кто получил свою профессию по наследству: его отец был палачом, приговорившим Шмидта к такой же жизни, как только он достиг совершеннолетия, хотя история Шмидта имеет что-то вроде счастливого конца.

Невероятный профессионализм, с которым Шмидт выполнял свои ужасные обязанности, позволил ему обрести уважение как широкой общественности, так и тех, кто находился у власти. В более поздние годы Шмидт встретился с нюрнбергскими властями, а затем смог обратиться к самому императору Фердинанду II с целью восстановить честь своей семьи.

Под влиянием не только слов Шмидта, но и писем от членов городского совета и других известных людей, восхвалявших характер Шмидта и его преданность долгу, тогдашний 70-летний палач получил гражданство Нюрнберга и очистил свою фамилию, позволив потомству избежать кровавого призрака работы палача.

Конечно, профессионализм был чем-то вроде необходимости для Шмидта, поскольку в то время в Германии существовал закон, предусматривавший, что если палач, которому было поручено раздавать смерть мечом (форма казни, в основном предназначенная для особо важных лиц), делал более трёх ударов, чтобы обезглавить жертву, его самого осуждали на смерть.

Даже там, где таких законов не существовало, работа палача была чрезвычайно опасной, поскольку они рисковали быть убитыми либо мстительными родственниками, либо толпой, наблюдающей за казнью. Что касается последнего, если палач был особенно жесток, некомпетентен до такой степени, что причинял неоправданные страдания жертве, или просто действовал непрофессионально при выполнении своих обязанностей, нередко толпа мстила, убивая палача на месте, как правило, без каких-либо последствий.

Эта постоянная опасность работы была тем, о чём сам Шмидт несколько раз писал в своём дневнике, хотя он отмечает только один случай, когда люди превратились в свирепую толпу. Это произошло во время порки, которую он выполнял. Избитого человека в конечном счёте толпа забила камнями до смерти.

Как вы, наверное, уже догадались, Шмидта с детства обучали всем тонкостям профессии палача. Он прошёл довольно длительное ученичество у своего отца и впоследствии помогал в казнях и пытках. Шмидт также отмечает, что он широко практиковал казни на различных животных, прежде чем ему позволили впервые казнить человека. Конечная цель всего этого состояла в том, чтобы убедиться, что он не облажается, поскольку толпа действительно не заботилась о том, был ли это чей-то первый день на работе или нет.

И хотя работа палача сопровождалась некоторыми существенными недостатками, она была не такой уж и плохой. Предприимчивые палачи могли на самом деле зарабатывать довольно прилично, выполняя пытки и смертные казни по команде. Например, особенно опытные палачи могли заниматься своим делом в любой стране, где наблюдалась нехватка людей, готовых делать «грязную» работу.

Палачи также часто получали дополнительный доход в виде взяток от осуждённых или их семей, неизменно даваемых в надежде, что они сделают смерть быстрой и безболезненной. К примеру, они могли дать жертве больше алкоголя, чтобы помочь спокойнее пережить моменты перед смертью.

Кроме того, на протяжении большей части истории средневековой Европы привилегия быть палачом заключалась в том, что всё, что было на осуждённом во время смерти, отдавали палачу.

Палачам в Германии также часто поручали такие вещи, как разрешение споров между проститутками и изгнание прокажённых из города, потому что никто больше не хотел выполнять эту работу.

Палачам также иногда давали не только работу по уничтожению трупов животных, но и в некоторых регионах явное право на все туши животных, найденных в городе. В зависимости от животного, это могло означать получение ценных шкур, зубов и так далее.

Ещё большим преимуществом для некоторых палачей, на этот раз во Франции, была идея droit de havage. В двух словах, поскольку палачи были подвергнуты остракизму и не могли в некоторых регионах, к примеру, просто пойти на рынок и свободно сделать покупки, им было более или менее разрешено облагать налогом тех, кто продавал различные продукты питания и напитки. Это пришло в виде возможности требовать товары бесплатно.

Наконец, были деньги, которые палач получал за выполнение казни, порку или тому подобное. Хотя трудно точно сказать, сколько палач мог заработать за повешение или обезглавливание в сегодняшней валюте из-за присущей сложности оценки стоимости исторических валют, очевидно, что это была хорошая сумма, по крайней мере, относительно общего низкого социального положения палачей.

Например, согласно информации, почерпнутой из старого устава, датированного 1276 годом, немецкий палач мог заработать эквивалент пяти шиллингам за казнь. Это сумма, которую умелые торговцы могли заработать примерно за 25 дней в то время. Кроме того, палач, работавший в Англии в 1400-х годах, мог, как сообщается, заработать 10 шиллингов за казнь, или примерно в 16 раз больше, чем умелые торговцы могли заработать за один день.

Наконец, мы проявили бы небрежность в обсуждении средневековых палачей, если бы не указали, что идея палачей в масках, необходимых для того, чтобы скрыть, кем они были, на самом деле ложная. Кроме того, как уже упоминалось, во многих регионах палачей клеймили, и люди знали их в лицо. Таким образом, надевать маску было бессмысленно.

Источник

Правда ли, что палачи носили характерные капюшоны

— Если совесть не мучает королей и императоров, почему она должна мучить меня?

(с) Шарль Анри Сансон, знаменитый французский палач

В современной масс-культуре давно сформировался характерный образ палача: громила, голый до пояса, с топором или веревкой в руке — и обязательно со знаменитым капюшоном-маской на голове, с дырками для глаз. Маска бывает черной или красной, но тем не менее палач без нее непредставим. Но так ли было на самом деле?

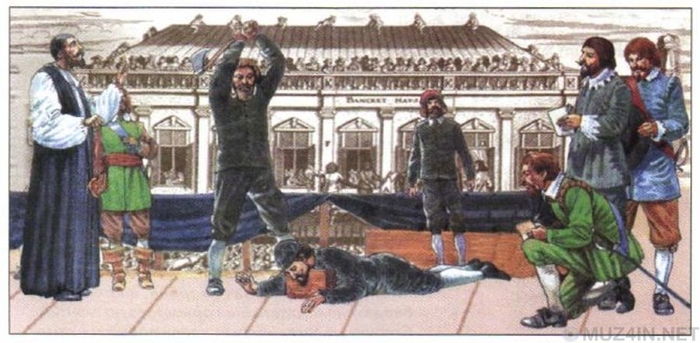

Нет. Исторически ни европейский, ни русский палач (на Руси его называли кат) маски не носил и лица не прятал. На гравюрах и других изобразительных источниках того времени лицо палача всегда открыто, в том числе на публичных казнях. Вот, например:

Этот миф появился, скорее всего, в эпоху формирования нашей современной морали, согласно которой убивать людей плохо, а работа эта — позорная. Однако в Средние века общественное моралите было совсем другим: кат убийцей не считался, и грех этот на него не ложился. Даже один из героев Дюма в «Трех мушкетерах» говорил, что палач может убивать — и не быть убийцей.

Более того: в некоторых европейских странах, в частности, во Франции горожане своего палача обязаны были знать в лицо хотя бы потому, что палач имел официальное право «взимать дань» с торговцев на рынке — овощами и фруктами! Это была его особая привилегия, его «бонус», своеобразная компенсация. Собранные продукты он потом перепродавал в собственной лавочке.

Также палачи торговали различными «отходами производства», которые шли на амулеты и алхимические зелья: веревками «от висельника», ногтями и волосами казненных, иногда и другими органами. Церковь на это смотрела косо, но обычно не вмешивалась: в конце концов, через палача всегда можно выйти на любого алхимика в городе.

Профессия палача была цеховой — так же, как профессия кузнеца, ткача, пекаря и любая другая в ту эпоху. Палачи объединялись в своего рода гильдию, правила которой, в частности, предполагали передачу «семейного дела» по наследству. Например, одной из самых известных считается династия парижских палачей Сансонов, которая появилась в XVII веке, при Людовике XIV, и дожила аж до Великой Французской революции. По иронии судьбы именно Шарль Анри Сансон, потомок одной знаменитой династии, отсек голову на гильотине Людовику XVI, потомку другой знаменитой династии.

В России дела обстояли примерно так же, разве что строгих цеховых правил не было. Не наша традиция. Однако и русские каты лиц не прятали, хотя и права на дань репой и морковкой не имели.

Но все-таки, несмотря на гораздо более жестокие по сравнению с нынешними нравы, профессия палача почетной и уважаемой никогда не считалась. Нигде. Она считалась хлебной и денежной, но социальный статус палача был примерно тот же, что у публичной женщины или лицедея (напомню, актер — до XVIII века презираемая профессия).

В обществе палача всегда преследовали колкие взгляды в спину.

Источник