СВЕРЛА ДЕЛАЮ САМ

У многих любителей самодеятельного технического творчества нередко возникает необходимость просверлить отверстие большого диаметра. Конечно, сейчас продаются специальные сверла для этого, но порой случается так, что подходящего сверла заводского изготовления под рукой в нужный момент нет. Я, например, уже не первый год работаю с металлом, строю разные самоделки, а когда возникла необходимость просверлить в швеллере № 30 с толщиной стенки 6 мм отверстие диаметром около 70 мм, то оснастки для этого в моей мастерской не оказалось. Вот и решил сделать нужный мне инструмент самостоятельно из подручных средств. Надеюсь, мой опыт будет полезен и другим самодельщикам. Предлагаю несколько вариантов приспособлений, пригодных для решения обозначенной задачи.

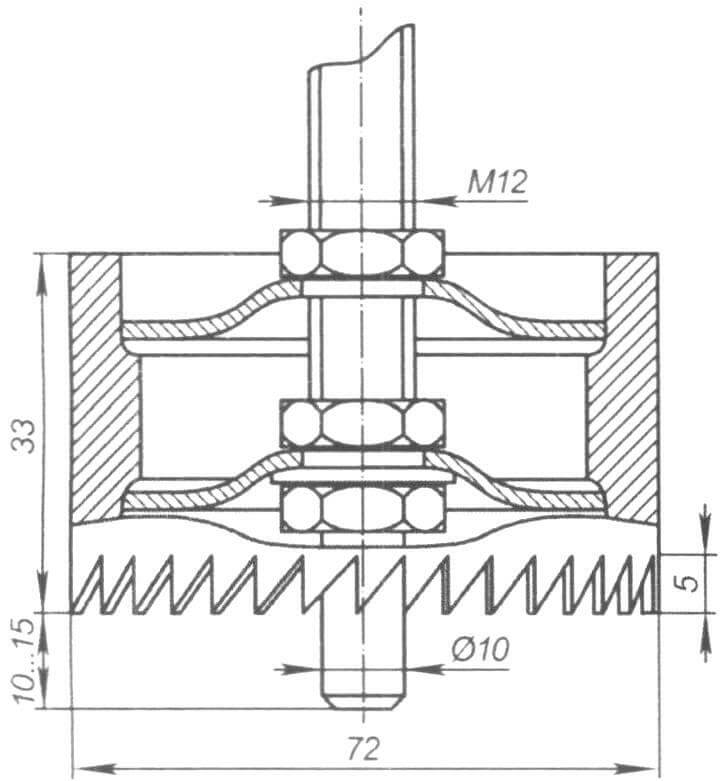

СВЕРЛО ИЗ… ПОДШИПНИКА

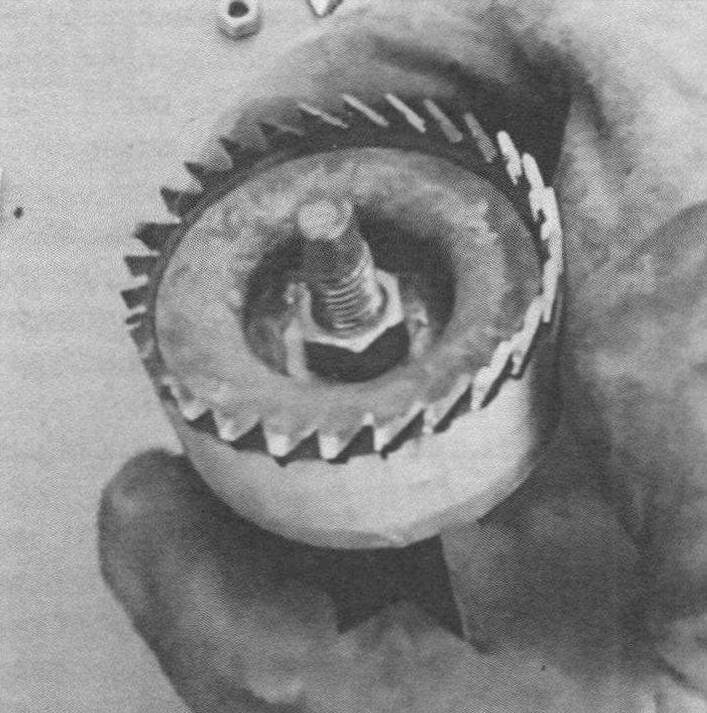

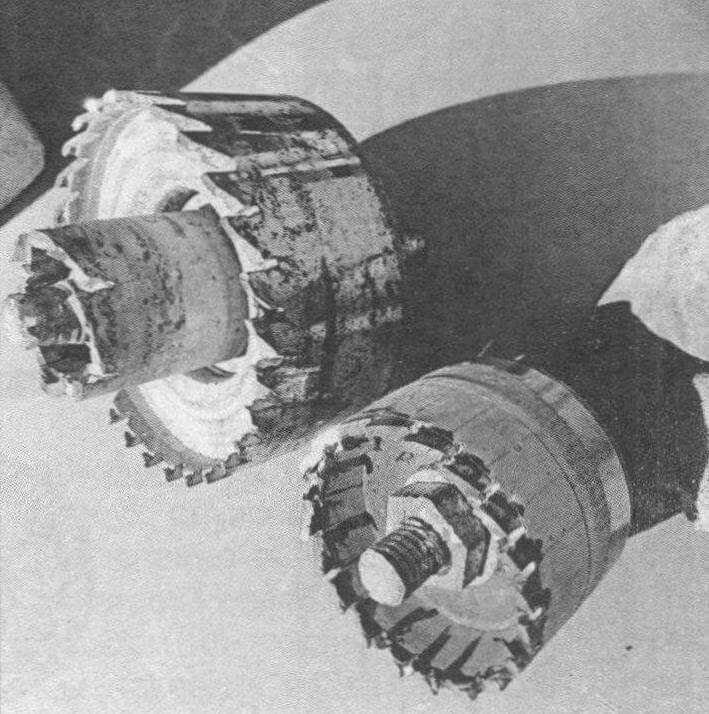

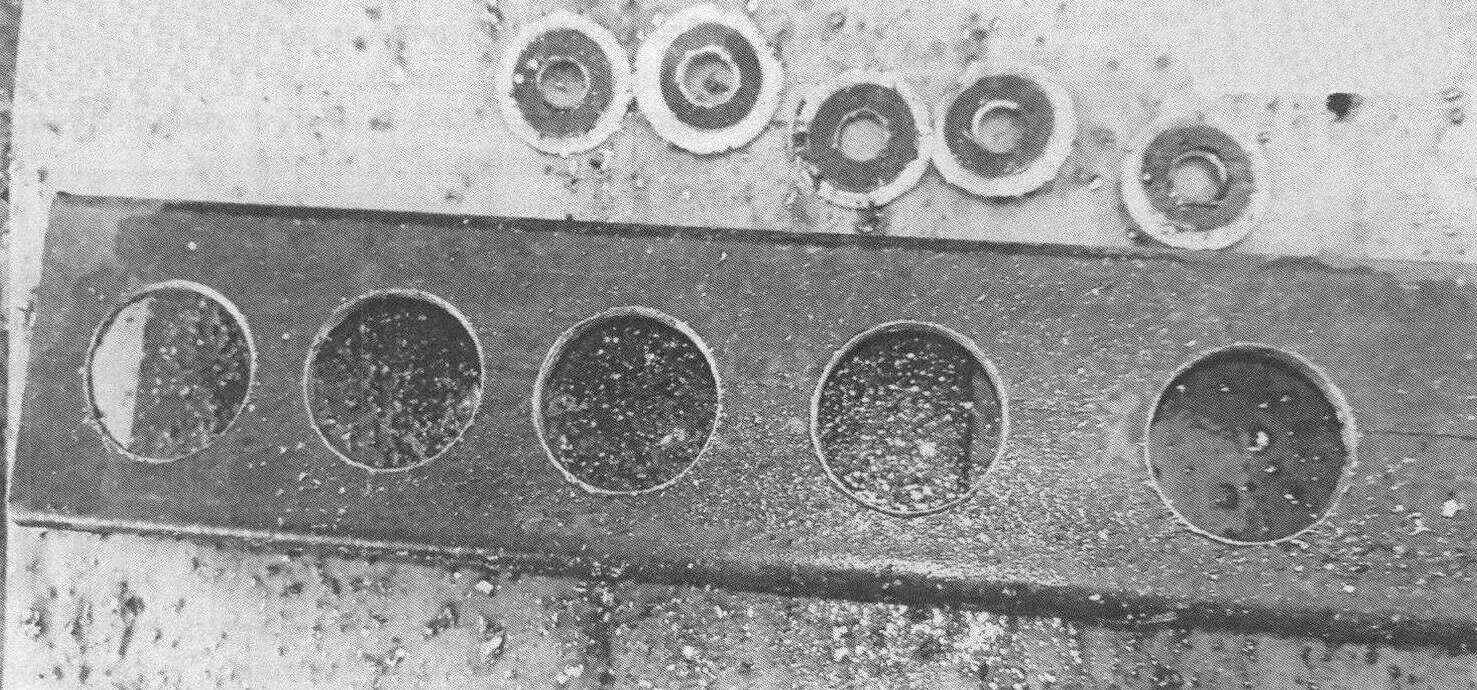

Взял отслуживший свое ступичный двухрядный автомобильный шариковый подшипник. Обоймы таких изготавливаются из высокопрочных сталей ШХ15 или ШХ20 твердостью 65 единиц по НRС. Я рассудил так: если сделать из внешней обоймы зубчатую коронку, то она должна «взять» металл более низкой твердости – тот же строительный швеллер, например, из конструкционной стали. Разумеется, долго такой «самопал» не прослужит, много отверстий не сделаешь, но мне много и не требуется. А уж дерево или гипсокартон им можно будет обработать запросто.

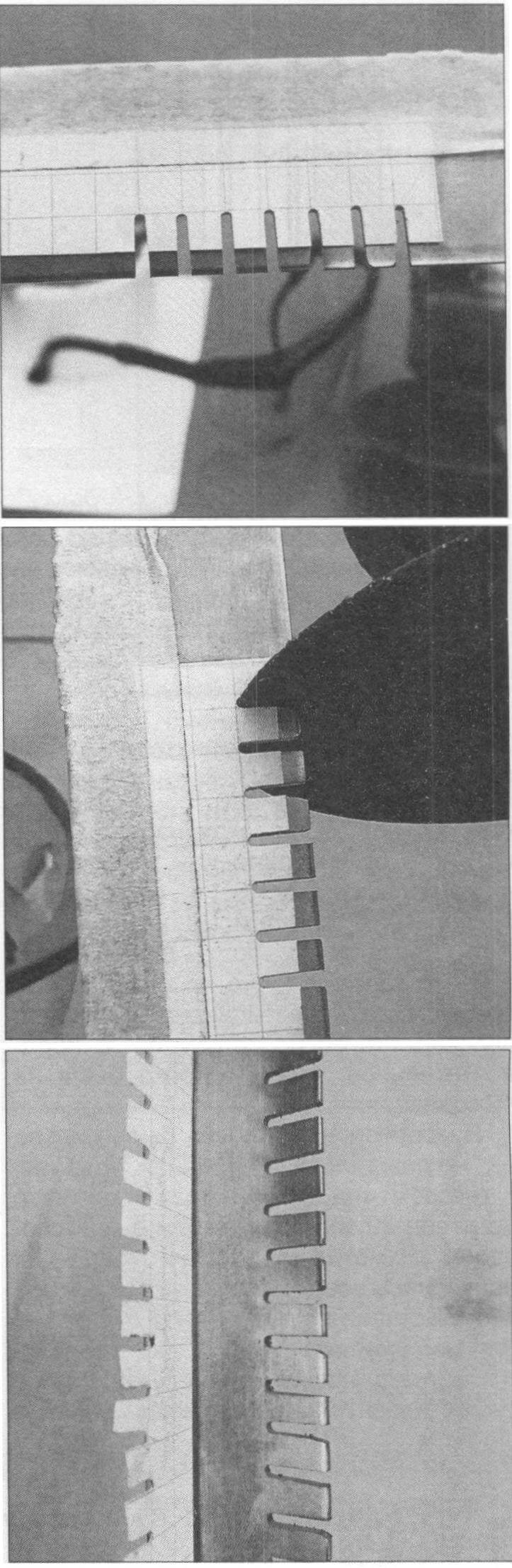

Вытряхнув из внешней обоймы подшипника все содержимое, разметил с одного торца зубья. Для этого наклеил на обойму шаблон, представляющий собой полоску, вырезанную из школьной разлинованной тетрадки. Маркером, контролируя линейкой, разметил зубья равномерно по всей окружности с учетом направления вращения будущего сверла.

Передняя кромка зуба делается перпендикулярно линии торца обоймы или с небольшим наклоном. Наклон зависит от твердости обрабатываемого материала: чем материал мягче, тем профиль зуба должен быть острее. Задняя кромка представляет собой диагональную линию, соединяющую вершину одного зуба с основанием соседнего. Затем, взяв «болгарку», вырезал зубья по нанесенной разметке. Их высота равна 10 мм.

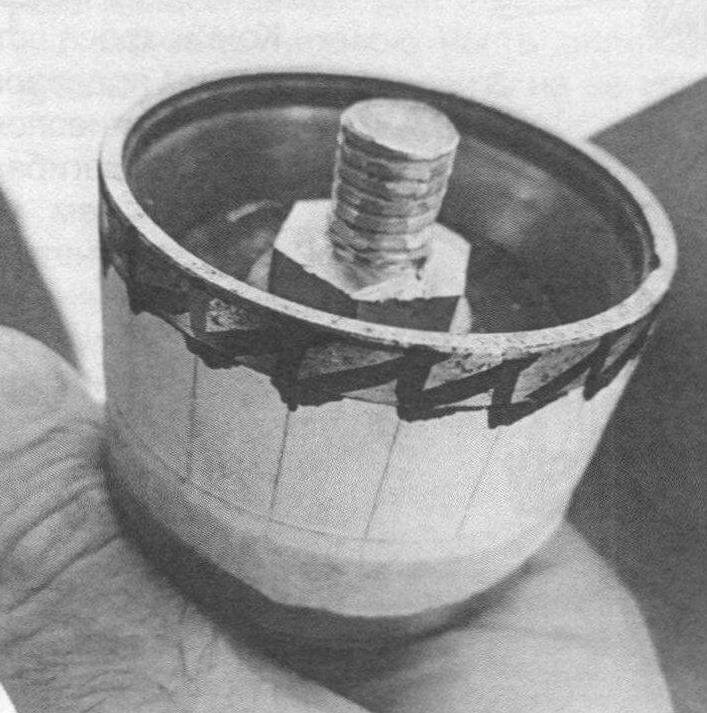

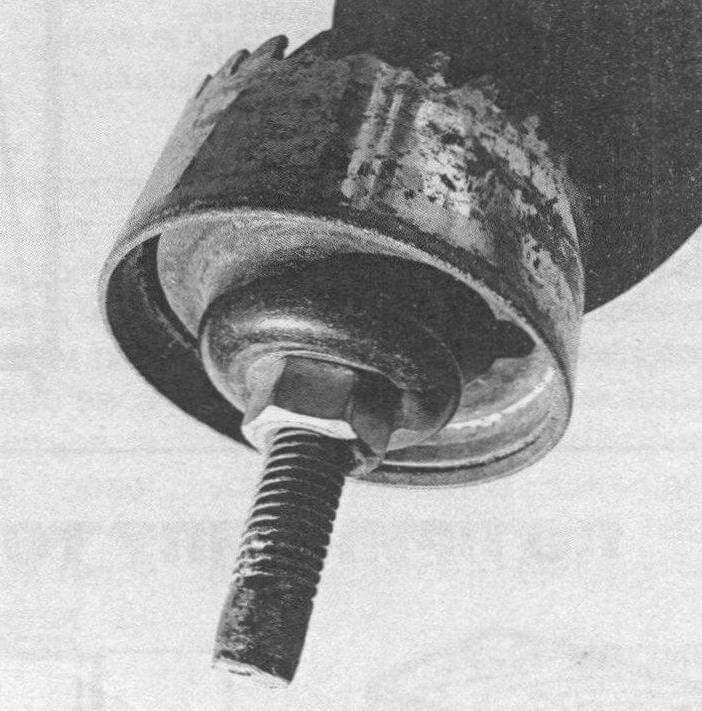

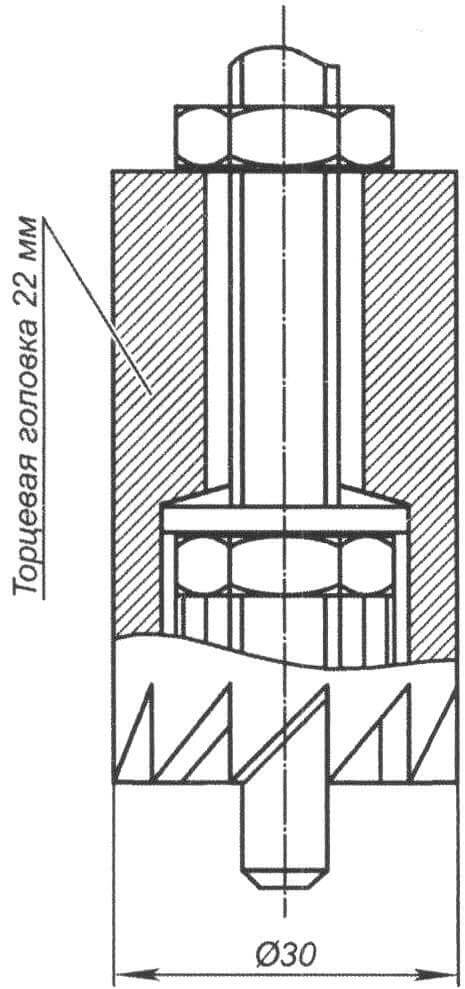

Теперь нужно как-то закрепить обойму с режущей кромкой в патроне сверлильного станка или дрели (как в моем случае). Для этого я использовал выпуклые чашки крепления штока автомобильного амортизатора – они почти без зазора вошли внутрь самодельной «коронки». Если не входят, то нужно подогнать их диаметр под внутренний диаметр обоймы. Стягивая шпилькой М12 чашки, установленные своей выпуклой частью к дрели, зажимаем обойму подшипника между ними. Со стороны зубьев чашка зажимается с двух сторон гайками. Над режущей кромкой шпилька возвышается на 10 – 15 мм, и на этой длине она стачивается до диаметра 10 мм – это необходимо для центровки сверла в обрабатываемой детали. То есть, по центру будущего отверстия большого диаметра нужно предварительно сделать «направляющее» отверстие диаметром 10 мм. При этом важно отцентрировать сверло относительно оси вращения – шпильки М12, если диаметр отверстия в чашке больше. Здесь поможет шайба 12 мм под гайкой, подобранная по внешнему диаметру так, чтобы она соприкасалась внешней кромкой с вогнутой поверхностью чашки.

Итак, самодельное сверло готово. Работать им следует на небольшой скорости, поливая место реза смазочноохлаждающей жидкостью, в качестве которой я обычно применяю мыльную воду. Мощность сверлильного оборудования должна быть достаточной, чтобы сверло не останавливалось.

Ассортимент ступичных подшипников данного типа довольно велик, поэтому можно подобрать диаметр сверла в соответствии с практически любой задачей. Достаточно пройти по автомастерским – старые ненужные подшипники и амортизаторы там, как правило, просто выбрасываются в металлолом.

Однако высокоуглеродистую или нержавеющую сталь AiSi304 толщиной 1,5 мм таким сверлом мне «взять» не удалось… Что ж, значит, будем делать другое!

БЫЛА ПИЛА – СТАЛО СВЕРЛО

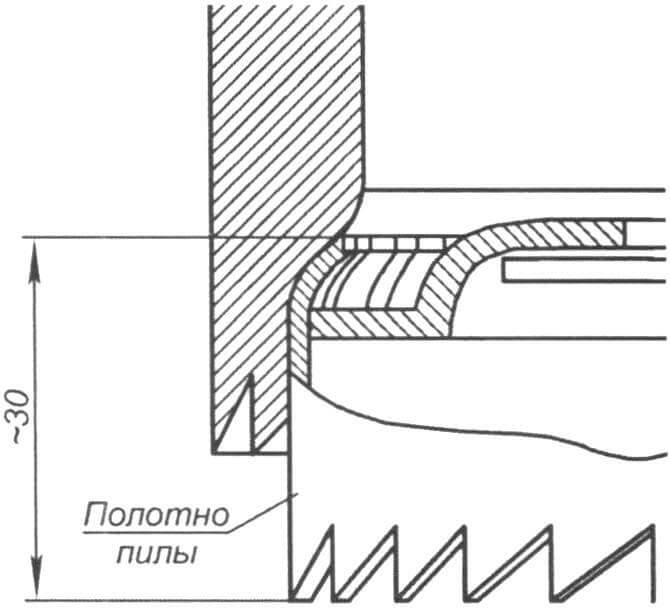

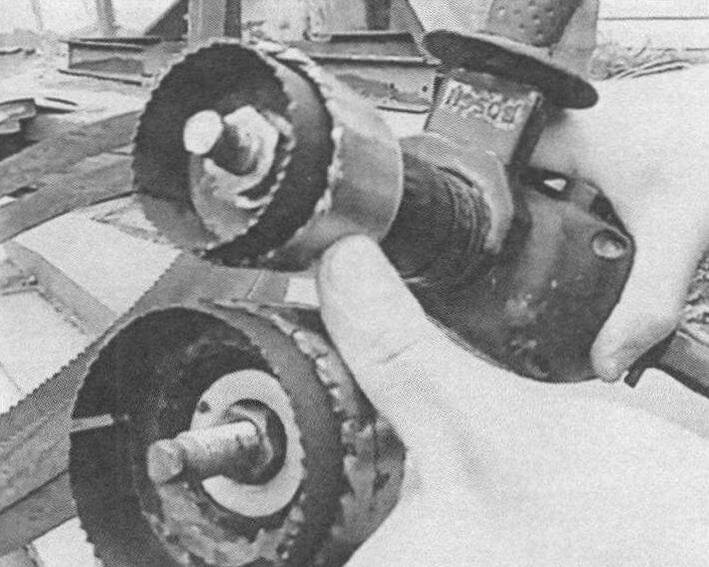

В основе – все то же сверло из подшипника. Причем, можно использовать даже окончательно затупившееся, поскольку теперь оно будет выполнять лишь вспомогательные функции. В режущей части этого инструмента используется кусок полотна ленточной пилы шириной 30 мм, изготовленной из высокоуглеродистой стали.

Стоит отметить, что встречаются полотна пил из самых разных марок стали, поэтому, прежде чем приступать непосредственно к изготовлению приспособления, рекомендую провести небольшое тестирование. С силой надавив на полотно, попробуйте оставить царапину на материале, который планируется сверлить. Если след четкий и образуется стружка, то все в порядке – такая пила подходит. Если же явного задира и стружки нет, то это полотно не годится для данной задачи – нужно поискать другое, потверже.

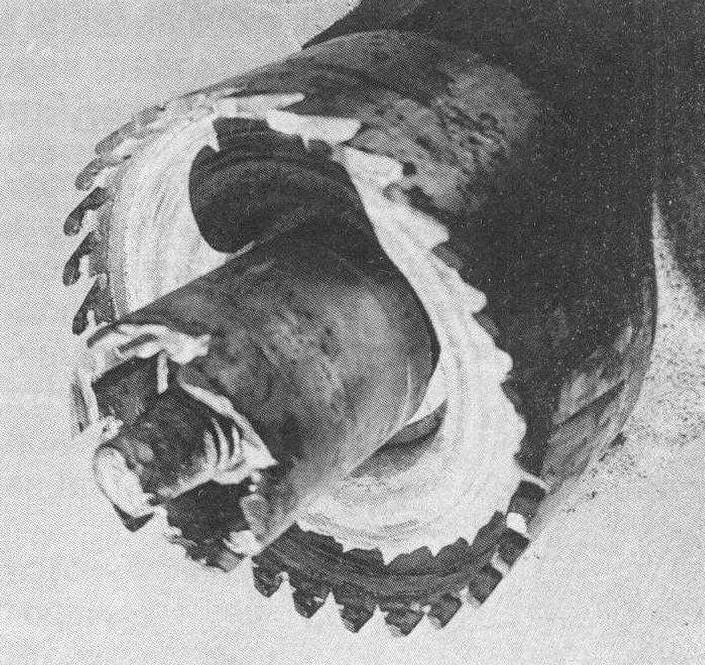

Длину режущей части будущего сверла прикинуть нетрудно: она равна внутреннему диаметру обоймы подшипника, умноженному на число π. Затем на пилу со стороны, противоположной зубьям, наклеиваем бумажный шаблон, и при помощи «болгарки» делаем равномерно по всей длине прорези на глубину около 7 мм, они должны быть перпендикулярны кромке.

Далее берем кусок трубы с внешним диаметром несколько меньше внутреннего диаметра обоймы подшипника и разрезаем его с одной стороны вдоль. В полученную прорезь вставляем край пилы и оборачиваем ее вокруг трубы. На этом этапе обязательно нужно использовать защитные очки и рукавицы, поскольку упругая жесткая пила может и лопнуть. Кстати, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты и беря в руки «болгарку» – помните о технике безопасности! У получившегося цилиндрического сегмента немного подгибаем (не снимая очки!) выпиленные ранее зубья гребенки внутрь.

Чашку со стороны режущей кромки сверла из подшипника нужно доработать по диаметру, чтобы между ней и обоймой свернутый отрезок пилы проходил как можно более плотно. Вставляем пилу в обойму до упора, так чтобы она выступала над обоймой на 10-15 мм. Сильно затягивая гайки на центральной шпильке, зажимаем пилу в обойме. Центрирование сверла производим аналогично описанному выше варианту.

Проверено: такому сверлу «по зубам» (буквально) даже работа с «нержавейкой»! Но как быть, если нужно проделать отверстия не столь значительного диаметра, но все же существенно большего, чем диаметры сверл, обычно использующихся в быту? Скажем, от 20 до 30 мм. На этот случай я тоже изготовил оснастку.

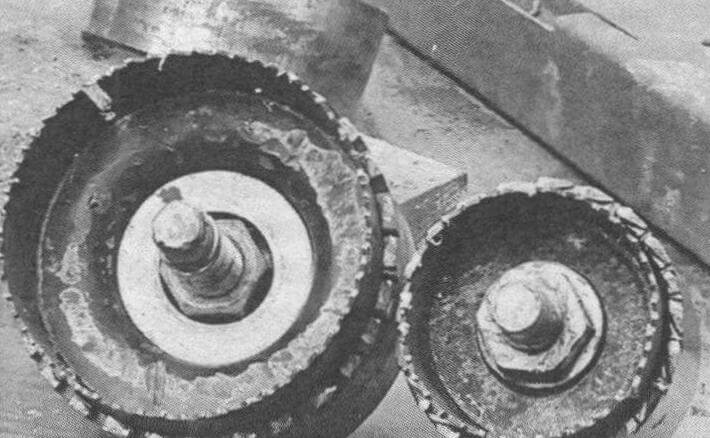

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКИ

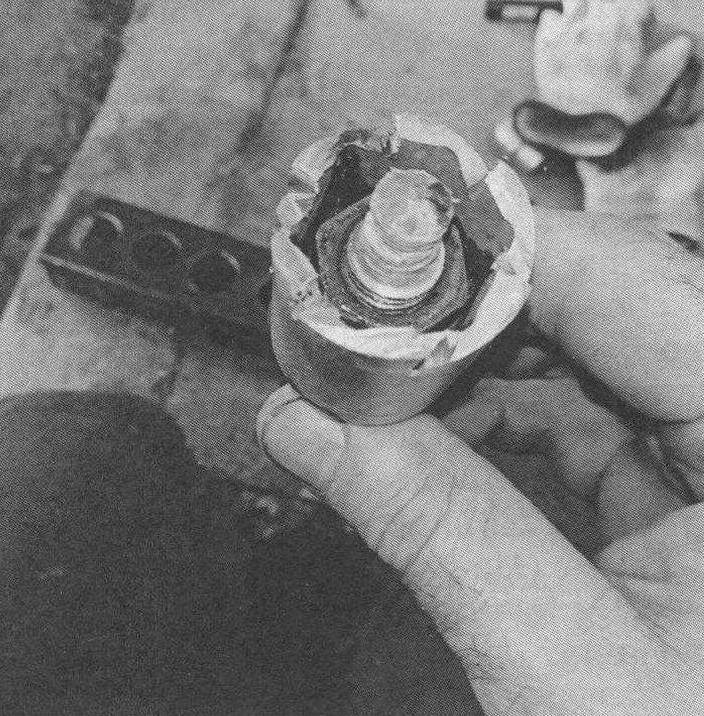

Твердость данного инструмента составляет около 40 единиц по НRС, соответственно, он годится для работы с более мягкими материалами. В качестве заготовки используется торцевая инструментальная головка. Если не жалко, можно взять нормальную, пригодную для откручивания-закручивания гаек, но мне в руки попала уже треснувшая в нескольких местах и практически бесполезная по прямому назначению. Хотя, сразу скажу, брать дешевую китайскую головку точно не стоит – она, скорее всего, «пластилиновая», и ничего просверлить ей не получится. И предпочтительнее, чтобы головка была на 12 граней.

В моем случае головка была сильно б/у, но довольно качественная, ударная, с гнездом «на 22». Внешний диаметр ее равен 30 мм. Описанным выше способом разметил и нарезал зубья – их получилось всего шесть, высотой около 5 мм. Вставил в центральное отверстие головки шпильку М12 и собрал сверло – думаю, идею читатель уже хорошо уяснил. Центрирование шпильки осуществил подбором шайбы, надетой на нее и плотно соприкасающейся с внутренними гранями головки. Хвостовик, возвышающийся над режущей кромкой на 10 – 15 мм, обеспечивает центровку при сверлении.

Подведу итоги. Все три сверла, сделанные мной из «чермета», работают. Они прекрасно сверлят пластик, гипсокартон, резину, шифер, дерево, ячеистые блоки, алюминий, медь, низкоуглеродистые стали (типа Ст.3). Нержавеющая сталь поддается только сверлу из ленточной пилы. Понятно, что стойкость и долговечность самодельного инструмента зависят как от твердости обрабатываемого материала, так и от качества используемых для изготовления заготовок. Для работ по дереву, например, его хватит надолго, а при сверлении среднеуглеродистой стали сверло понадобится, скорее всего, часто перетачивать. Главное же достоинство такой оснастки – в доступности. Для ее изготовления нужны ничего не стоящие бросовые материалы, которые найдутся в хозяйстве любого самодельщика, а в результате получаются очень даже полезные вещи.

Рустам ШЕЙКО, г. Заславль (Беларусь)

Источник

Маленькое устройство, решившее большую проблему

Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.

Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.

Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.

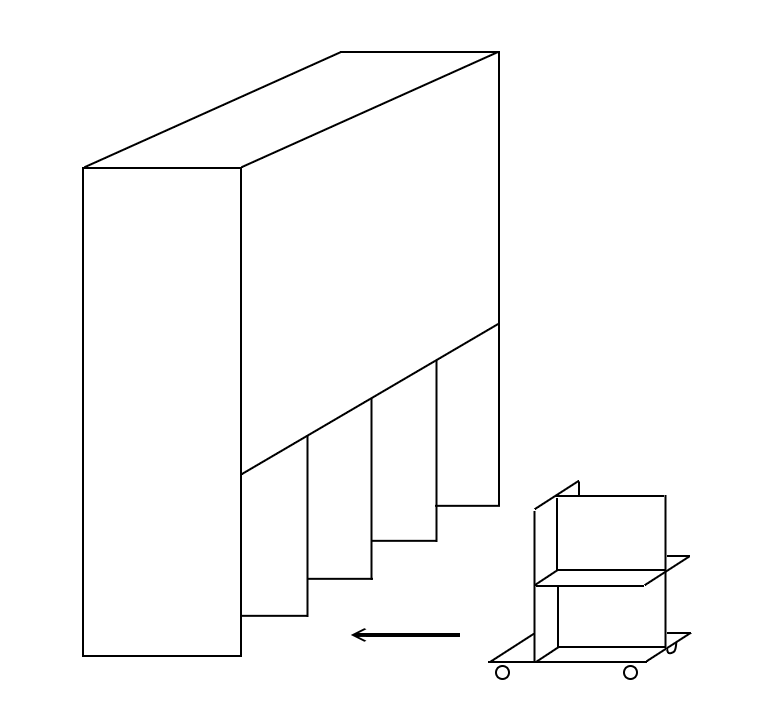

И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:

(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)

Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.

Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.

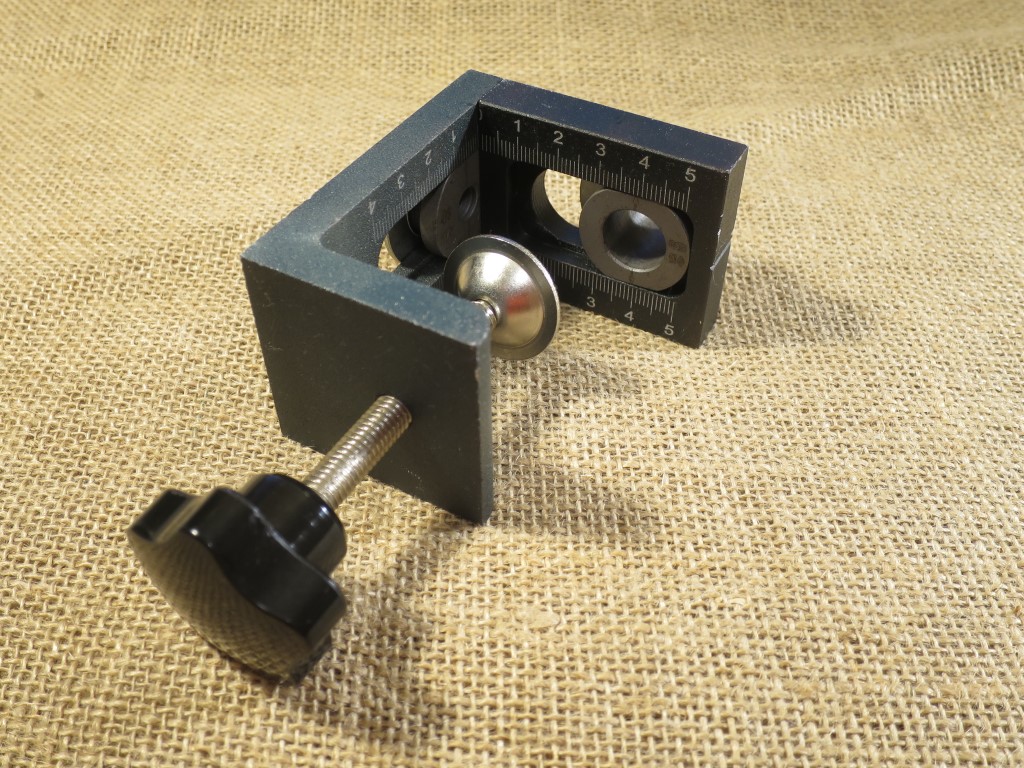

Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:

Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.

Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.

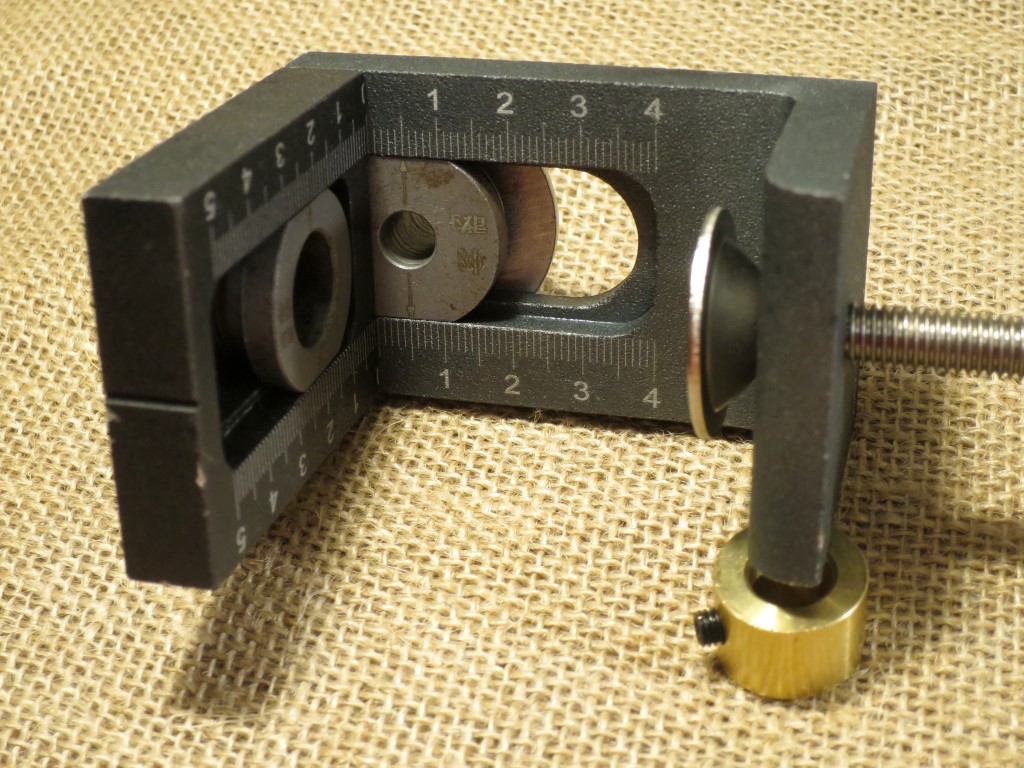

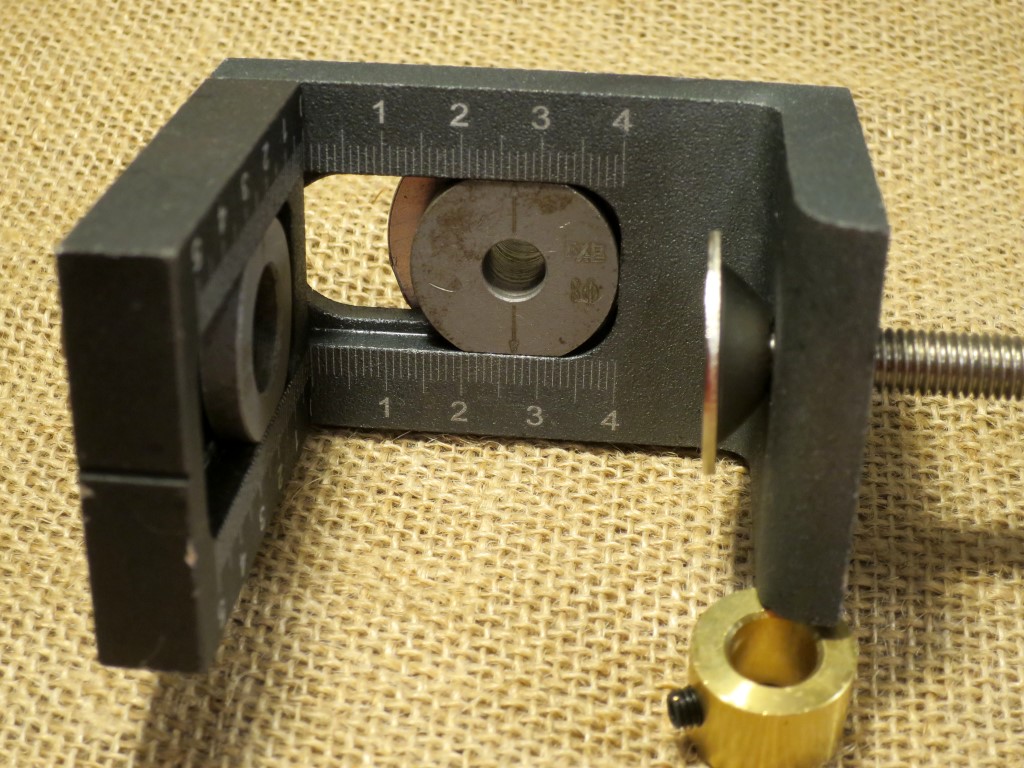

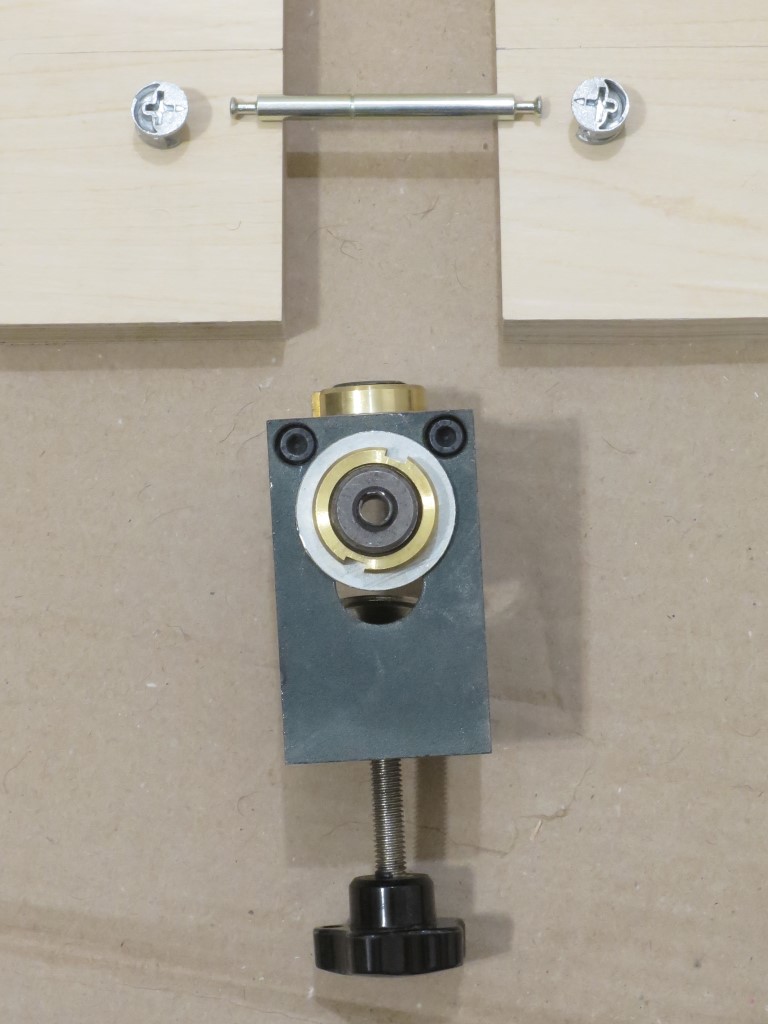

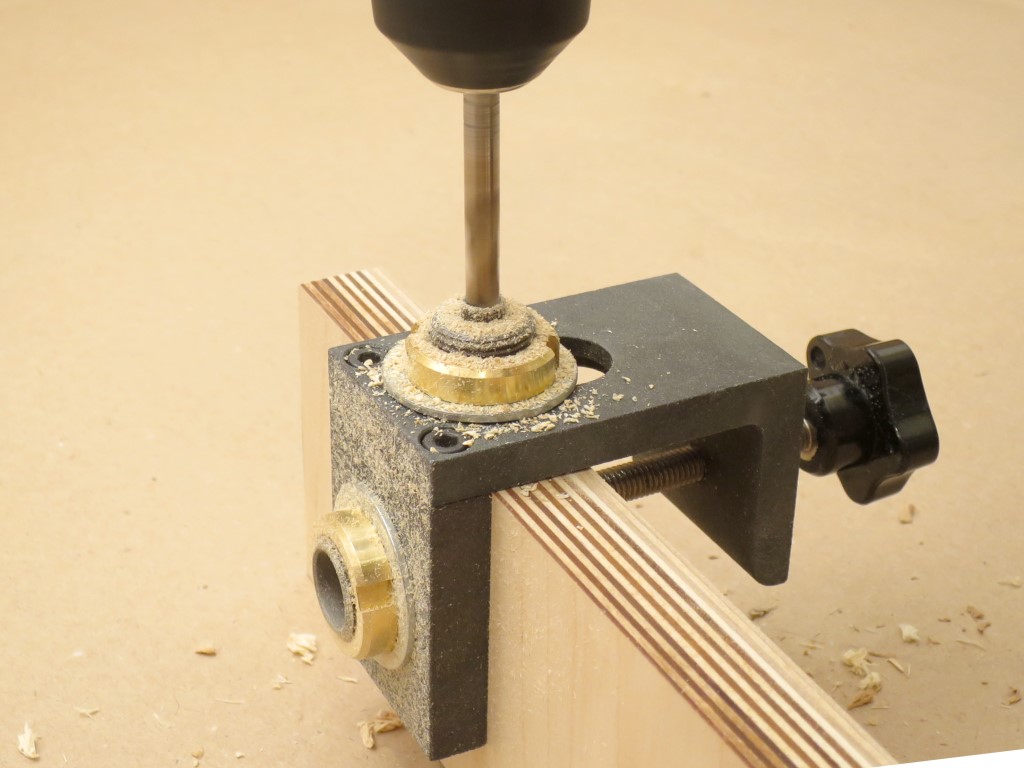

Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.

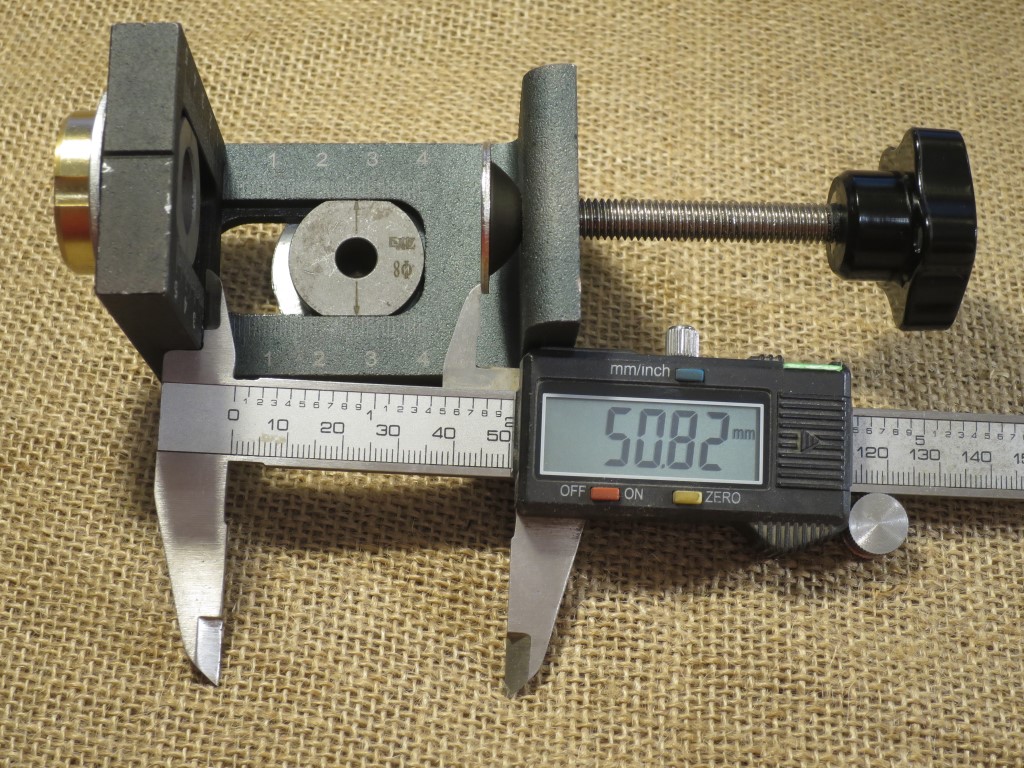

Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.

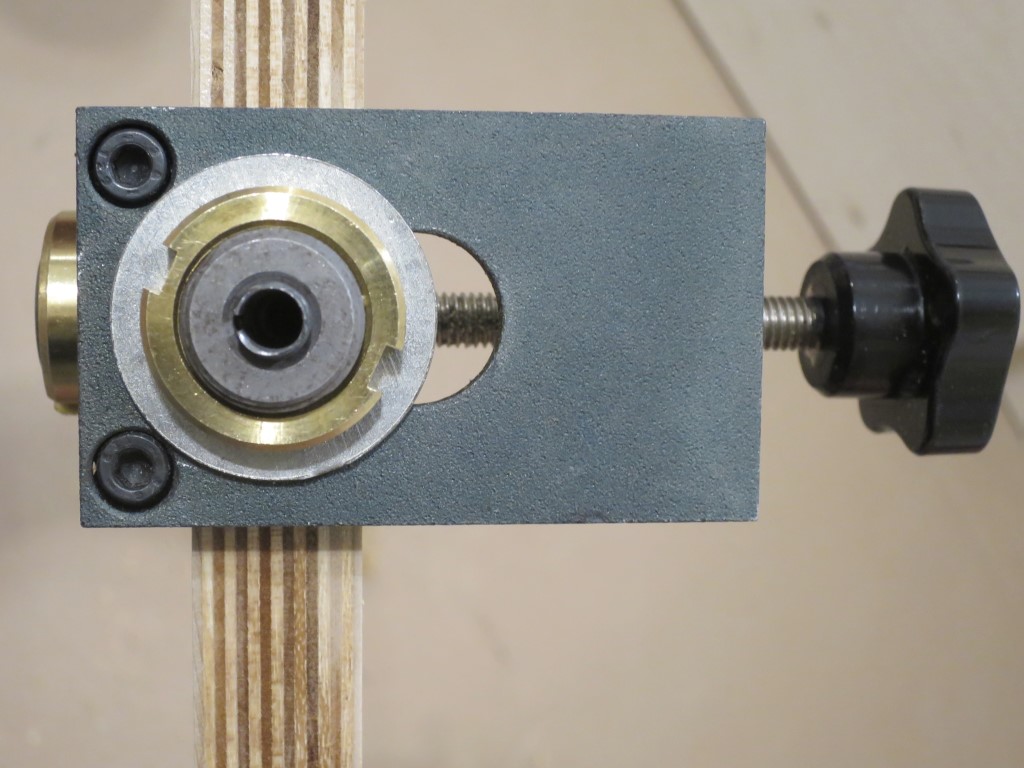

В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.

Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.

Максимальный — 37 мм.

Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.

Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.

На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.

Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.

Максимальное расстояние — 39 мм.

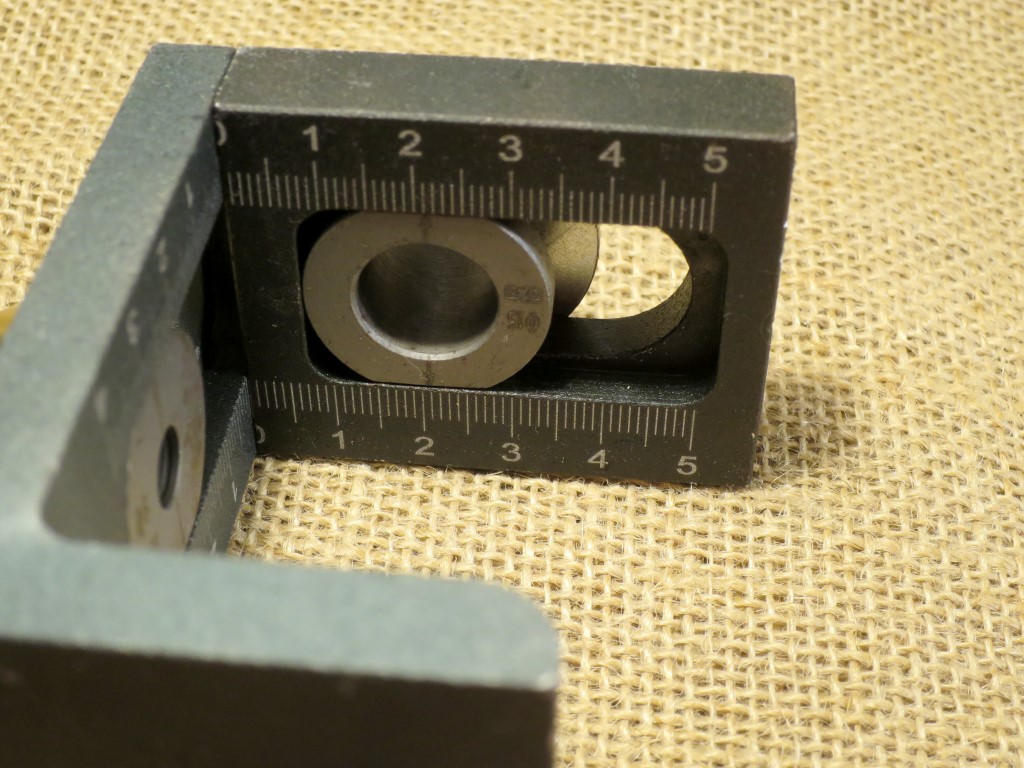

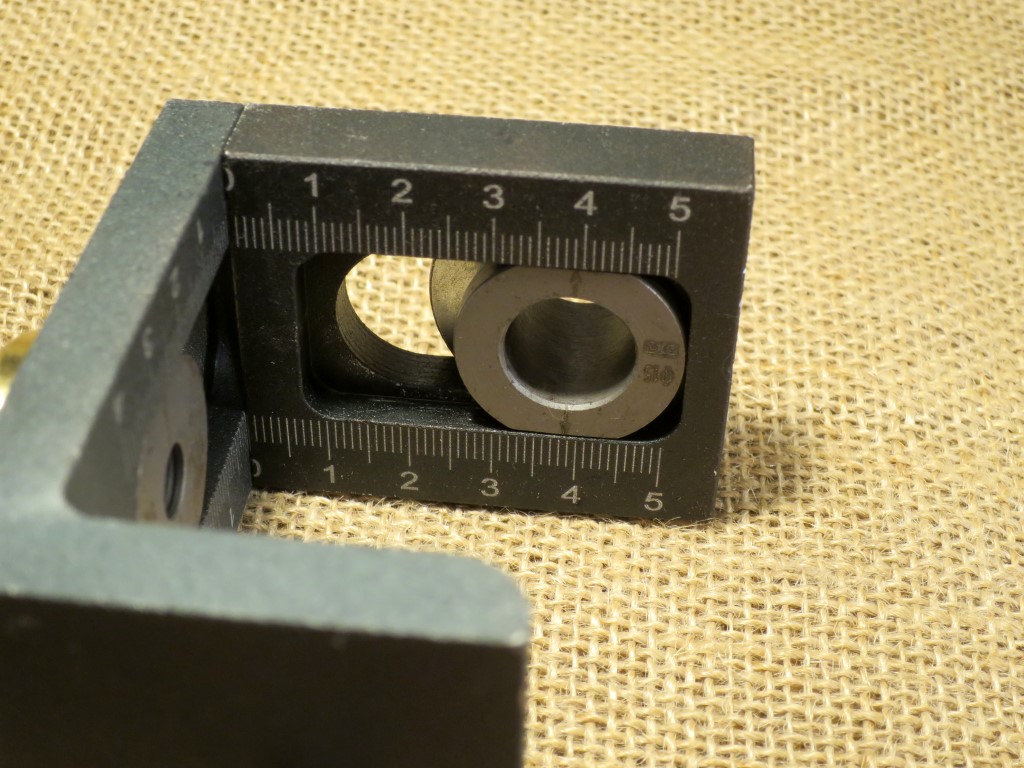

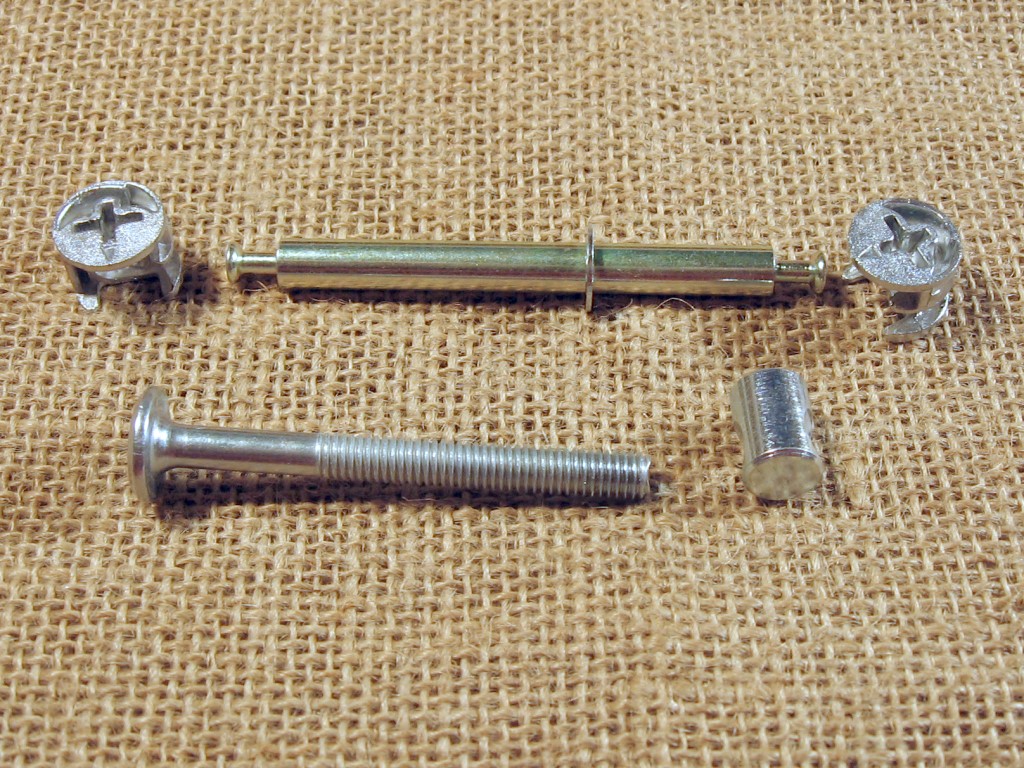

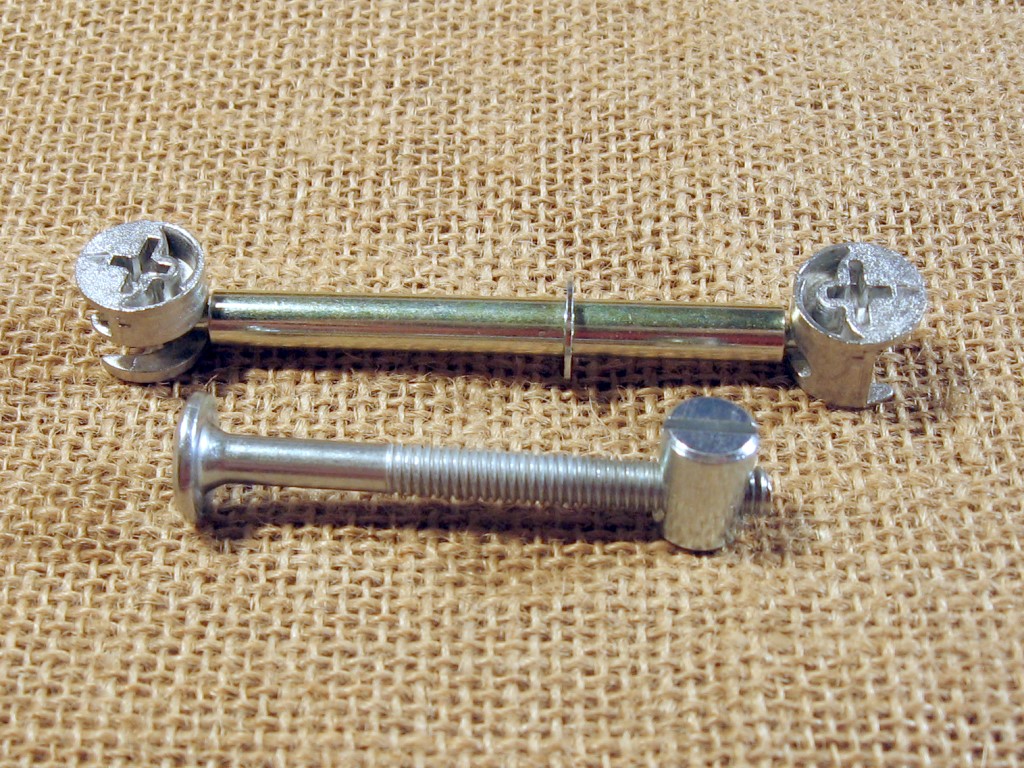

Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:

Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!

Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.

Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.

Стоит 100 с чем-то рублей.

Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.

Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.

Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.

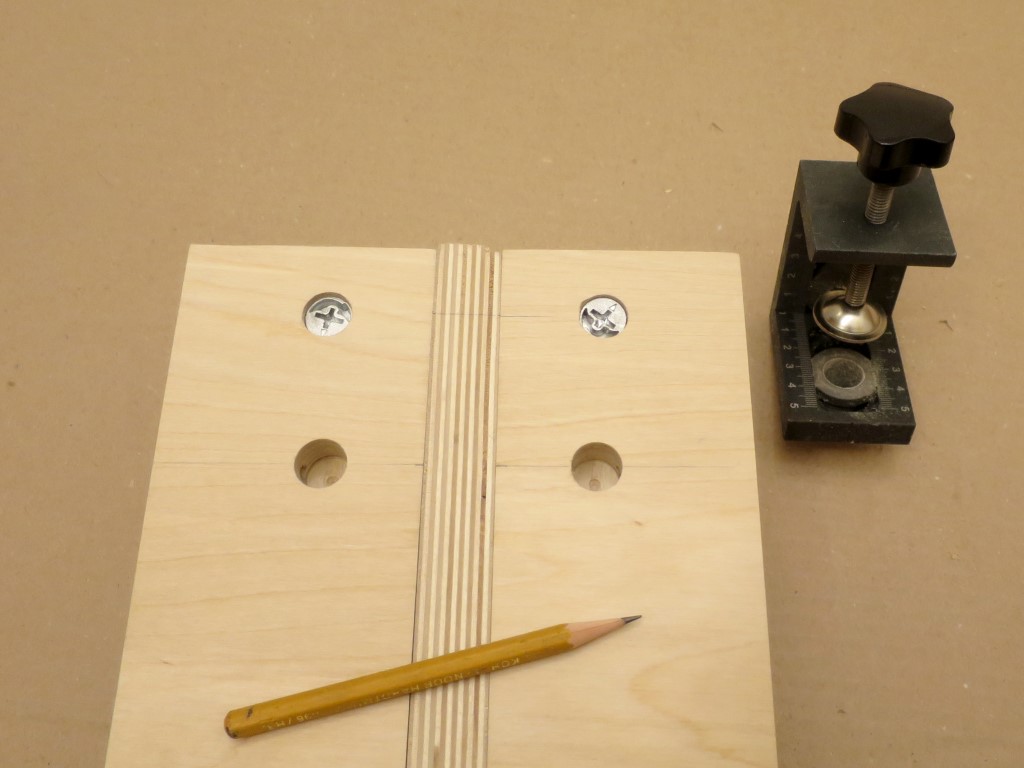

Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.

Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.

Потом сверлим с торца.

Повторяем все то же самое со второй дощечкой.

Вот что получилось:

Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:

Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.

Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.

Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.

Вот одно из последних отверстий:

Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.

Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.

Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:

В другой плоскости:

И вот что получилось в результате:

Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.

Сейчас стоит что-то около 2700, там скидка.

Источник