- Макет модель Мастер-класс Моделирование конструирование Модель Стоунхенджа Гипс цемент Материал природный Пенопласт Ткань

- Как построить Стоунхендж своими руками.

- Дубликаты не найдены

- SMD раскладчик компонентов

- Можно ли делать МРТ с металлом в теле? (разбор)

- Почему в розетках США 110 Вольт, а у нас 220?

- Советский электротрактор

- Полный шильдец

Макет модель Мастер-класс Моделирование конструирование Модель Стоунхенджа Гипс цемент Материал природный Пенопласт Ткань

Добрый день, дорогие мастера и мастерицы! По вашим просьбам выкладываю МК по созданию мини-модели Стоунхенджа https://stranamasterov.ru/node/810797

Нам понадобится:

— пенопласт

— ткань

— картон

— большая тарелка

— гипс

— песок

— высушенная зелень

— моя чудо масса, рецепт которой здесь https://stranamasterov.ru/node/811000

а так же, клей, шпатель

Обводим тарелку на листе пенопласта

Вырезаем два круга

Один круг оклеиваем тканью, дабы в будущем сей памятник древней истории не шкарябал горизонтальные удобства современности

лишнюю ткань срезаем, иначе покосится вся наша конструкция, да и не приклеится так плоно, как нужно

Склеиваем два круга вместе. Для надежности я делаю так: в середину круга наливаю титан, а по краю пуская термоклей из пистолета. термоклей схватывается за секунды и удерживает склеиваемые части в нужном положении для того, чтобы клей в середине хорошо схватился. В результате, конструкция склеена намертво

Прокаливаем песок на сковороде (для чего — подробнее об этом здесь https://stranamasterov.ru/node/811000)

В пропорции 1:1 смешиваем песок и гипс, и разводим клеем ПВА до консистенции густой сметаны

Шпателем наносим смесь на нашу платформу, не забывая о торцах. Как только гипс схватился, обмазываем платформу клеем ПВА

И посыпаем песком. Местами можно присыпать порошком цветных косметических глин (ну и выразилась )))))) Порошком косметической глины разных цветов, вот!

Ложкой наливаем и очень аккуратно распределяем клей ПВА по поверхности платформы

Достаем кофемолку, заготовки высушенных зеленых листьев, любых, лишь бы зеленых

и тонким, но плотным слоем посыпаем платформу

Имитация травы, мха.. — незаменимый материал для тех, кто любит создавать природные композиции

Теперь распечатываем фотографии Стоунхенджа, очень желательно иметь их перед глазами несколько и в разных ракурсах

и начинаем лепить священный каменный забор

перед тем, как установить камушек на платформу, низ необходимо густо (чтоб ах хлюпало) смазать клеем ПВА

не забывайте сверяться с фотографиями. Я вот намутила и не продумала масштаб, камни получились у меня толще, чем нужно

Как видите, ничего сложного. Самая большая сложность это форма камня, она должна быть правильно-неправильная, по-другому никак не выразишься, потренируйтесь, запишитесь на курс обучения к своим деткам, они вас этому быстро и бесплатно (ну максимум за печеньку) обучат! Подробнее сее архитектурное творение можете рассмотреть здесь https://stranamasterov.ru/node/810797

Ну вот, и все, надеюсь, угодила! Большое всем спасибо за визит, отличного настроения!

Очень красиво. Спасибо за идею про траву!

Спасибо Вам!

Источник

Как построить Стоунхендж своими руками.

Дубликаты не найдены

Круто. Один работает, остальные смотрят, но при этом у них есть достойная отмазка.

Представляю недоумении ученых будущего. Нафига построили и что это такое вообще.

— Ребзя, я откопал недалеко такой же, только старее на пару-тройку тыщ лет.

— Балиин, почти же объяснили уже. Давайте думать снова

Фраза «никаких рычагов» очень смутила. Ибо после неё он начал раскачивать блок по правилу рычага.

мужик говорит «no metal levers»(без металлических рычагов), что почему то перевели как просто «без рычагов»

@RENTV знает как было на самом деле

Но нам все равно будешь рассказывать про инопланетян?

Конечно не обошлось. Этот мужик подкладывает камешек под блок на твердую поверхность. Инопланетяне специально для строительства Стоунхенджа сделали бетонную дорогу чтобы у варваров камешки подкладываемые под блоки не проваливались в землю, а потом разобрали эту дорогу так, что он неё не осталось и следа.

как положить камень наверх?

поднял горизонтальный, а потом по бокам от него поставил вертикальные. горизонтальный опустил. делов то.

0:57 «Его занятия всегда привлекают толпу,в основном семью»

Эмм.. А как подложить камень под блок?

А что подложить на рыхлой основе?

Долго ли умеючи.

как же много у людей свободного времени)))

Больше десяти лет назад он это сделал:

Спасибо, на видео есть дата справа внизу))

SMD раскладчик компонентов

Такие машины (SMD Pick and Place machine) используются для автоматического раскладывания SMD компонентов на печатную плату с помощью управляющей программы (по сути это ЧПУ станок).

Печатная плата заранее подготавливается: на нее наносится специальный припой через трафарет, чтобы наносимый слой был определенной толщины и только на тех местах, где есть контакты под SMD компоненты.

После расстановки печатная плата отправляется в термокамеру, в которой припой расплавляется и за счет силы поверхностного натяжения SMD компоненты занимают свои места.

Более подробно как происходит этот процесс на видео:

Можно ли делать МРТ с металлом в теле? (разбор)

Всем привет!

В сегодняшнем посте (вероятно, не первым) хочу раскрыть тему, которая беспокоит многих, перед кем встает вопрос о медицинском осмотре — а можно ли мне делать томографию, если у меня коронки/импланты/протез сустава/пирсинг и т.д. и т.п.

В этом посте я хочу разобрать эту тему. По традиции, в начале — видеоверсия.

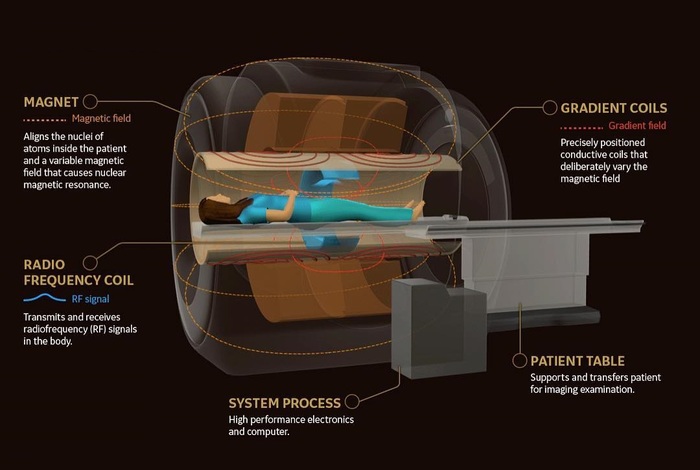

Рассмотрим же принцип работы МРТ — Магнитно-Резонансная Томография строится на создании магнитного поля, малейшие отклонения в которых регистрируются датчиками, и на основании полученных данных в дальнейшем рендерится графика, понятная человеку.

И магнитное поле это весьма неслабое — известны случаи, когда томографы затягивали в себя, к примеру, каталки или инвалидные коляски. Бывали даже случаи смерти людей.

Казалось бы — отчет очевиден, с металлом томографию делать нельзя. Или можно?

Для начала нужно вспомнить кое-что о металлах. В общем, большая часть металлов делится на 3 типа — ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики.

Ферромагнетики, такие как железо, кобальт или никель, сильно притягиваются в магнитном поле, а так же могут в нем разогреваться. В этот список так же попадает множество сталей и основанных на железе/никеле сплавов. В настоящий момент в медицине они практически не встречаются.

Парамагнетики незначительно притягиваются в магнитном поле, настолько слабо, что можно утверждать что они «не магнитятся», если не зарываться в точную физику. К ним относится широкий список металлов — медь, алюминий, платина, магний и литий, а так же такие вещества как вода или стекло.

Диамагнетики же в магнитном поле начинают отталкиваться, но так же очень незначительно.

В их список входят серебро, золото, титан, свинец, ртуть и многие другие металлы. Висмут так же относится к диамагнетикам, но отклоняется в магнитном поле намного сильнее других, поэтому его часто используют в опытах магнитной левитации.

Получается что ложиться под томограф, например, с ювелирными украшениями можно без проблем. (почти, но об этом дальше)

Но ювелирка это ювелирка, но как же электроника?

К нынешнему моменту уже довольно давно выпущены кардиостимуляторы, позволяющие делать МРТ. То же касается всех остальных медицинских элементов — стоматологических имплантов, коронок, протезов суставов, пластин для скрепления костей и т.д. и т.п.

Однако если вы подвергались оперативным вмешательствам с установкой «металла» достаточно давно, не факт, что установленный вам металл совместим с томографией. Обязательно уточняйте возможность обследования у своего лечащего врача.

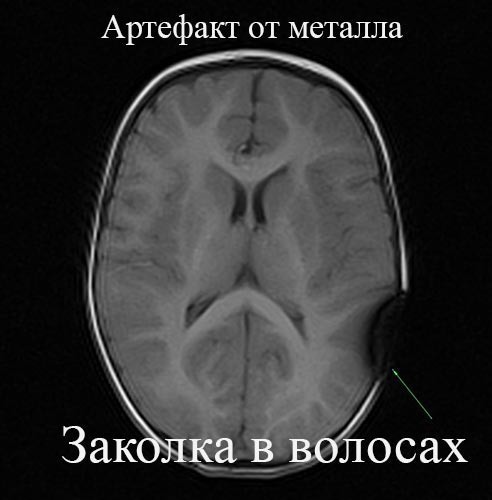

P.S. кстати, даже без вреда металл все-равно способен создавать отклонения, вот отличный пример.

Надеюсь, этот материал будет кому-то полезен. Если понравилась статья — пожалуйста, влепите лайк и на ютубе тоже, это очень важно для меня. Всем спасибо за внимание. 🙂

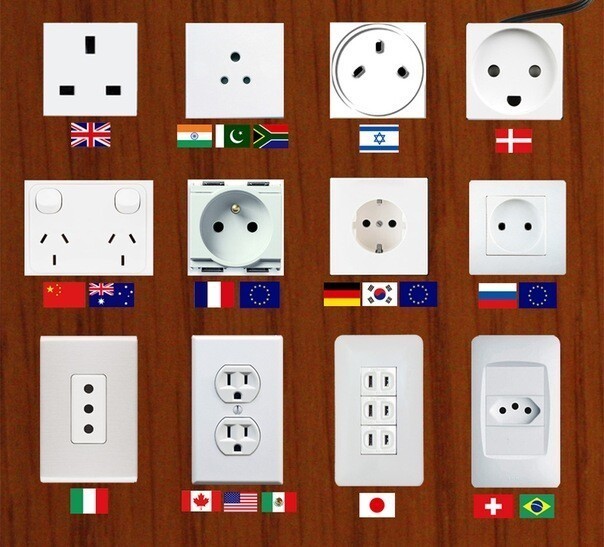

Почему в розетках США 110 Вольт, а у нас 220?

В нынешний век глобализации весь мир стремится к единым стандартам, а США и не думает отказываться от собственного стандарта напряжения в домашних розетках в 110 Вольт (в реальности 120 Вольт).

С чем связан такой консерватизм?

Для начала немного истории. Хотя электрический генератор придумали еще в 1831 году, он долгое время был абсолютно не интересен простым людям-не было бытовых электрических приборов. В 1879 году изобретатель Томас Эдисон получил патент на электрическую лампочку накаливания с фантастическим сроком службы-40 часов!

В качестве спирали в них использовались карбонизированные бамбуковые нити, для свечения которых было оптимальным 90-100 Вольт. Добавив еще 10 Вольт на потери в проводах, Эдисон запатентовал систему энергоснабжения жилых домов постоянным напряжением 110 Вольт. Это и стало стандартом энергоснабжения в США.

Постоянное напряжение далеко передать невозможно-слишком большие потери в проводах, поэтому паровые электростанции постоянного тока строили в каждом районе города. Бизнес электрификации жилых районов компанией Эдисона процветал, пока Никола Тесла не запатентовал трехфазный генератор переменного тока и трехфазный трансформатор. Это позволяло передавать электричество на огромные расстояния с минимальными потерями.

Патенты Теслы выкупил промышленник Джордж Вестингауз и начал электрифицировать дома американцев переменным напряжением 110 Вольт.

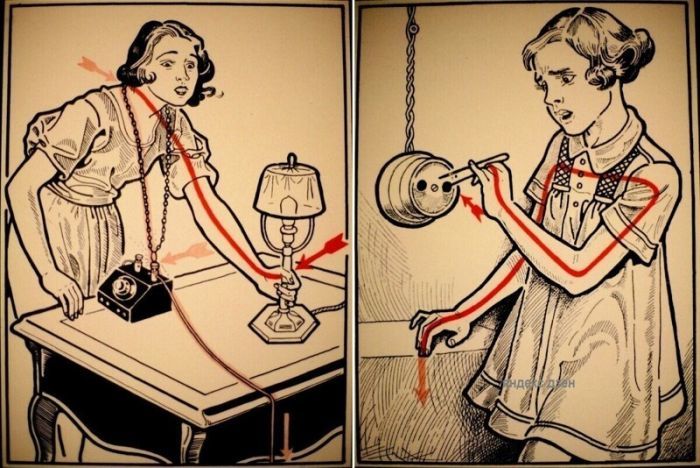

Началась, как принято сейчас говорить «Война стандартов», в котором, как известно, все средства хороши. Более изощрённым в методах борьбы с конкурентом оказался Эдисон. Он распорядился проводить в городах показательные «шоу». Ловили бездомную собаку и подключали к постоянному напряжению. Собаку трясло, но он оставался жив. Затем подключали к переменному напряжению, где собака мгновенно умирала с отвратительным запахом паленной шерсти. От желающих посмотреть на это живодерство отбою не было. Секрет фокуса был прост- переменное напряжение на собачку подавали величиной около 1000 Вольт.

Эдисон убедил власти США использовать для казни преступников электрический стул. Как только приняли закон, стал первым поставщиком в тюрьмы.

Изготовленные Эдисоном электрические стулья для тюрем комплектовались. генераторами переменного тока производства Вестингауза. Компания Эдисона тут же запускает рекламную акцию под лозунгом «Не пустим убийцу в дом». Даже когда Вестингауз запретил продавать свои генераторы Эдисону, тот продолжал покупать через посредников.

Несмотря на все старания Эдисона, энергоснабжение переменным напряжением победило-слишком уж велики были технические преимущества.

Что касается величины напряжения в 110 Вольт-она был хороша, пока не было мощных бытовых электроприборов. Чтобы снизить потери в электросети, придумали оригинальное решение-электропроводку в домах сделали трехпроводным: один общий провод и два фазных. Относительно общего провода на каждой фазе 110 Вольт, а между фазными проводами 220-240 Вольт (линейное напряжение).

Мощные электроприборы (кондиционеры, электродуховки, стиральные машины) подключаются на линейное напряжение.

По сравнению с европейским стандартом в 220 Вольт, у электросети США одно преимущество: при случайном касании к проводу розетки намного ниже вероятность летального исхода, т.к. человек попадает под напряжение в 110-120 Вольт относительно «земли».

Начиная с 1962 года все новые электросети в США подключают только на напряжение 120 Вольт (с учетом допуска получается от 114 до 126 Вольт). Но люди, по привычке, так же говорят «розетка 110 Вольт». Кстати, у нас ведь тоже теперь розетки не 220, а 230 Вольт, согласно ГОСТ 29322-2014, но мы по привычке говорим «220».

Есть ошибочное утверждение, что США таким образом защищает свой рынок от иностранных производителей. Различие напряжения в розетке давно не проблема для производителей. Все приборы еще на конвейере изготавливаются под конкретную страну поставки. Так же в продаже есть адаптеры электропитания на любые напряжения и мощности, а импульсные блоки питания современной аппаратуры рассчитаны на питание от 100 до 240 Вольт

Люди старших поколений помнят, что до середины 60-х годов в Советском Союзе в электросетях было такое же напряжение. Переход на 220 В происходил бессистемно. Отслужившие свой срок трансформаторы на подстанциях заменяли на новые. И теперь в сетях только 220 В.

А увеличили его «для того, чтобы снизить расход материалов на провода. Ведь сила тока при увеличении напряжения и сохранении той же мощности уменьшается — значит, площадь сечения провода тоже можно уменьшить. Технико-экономические характеристики сетей с напряжением 220 вольт гораздо выше, но процедура перехода на них очень сложная и дорогостоящая. СССР на это решился, а США, видимо, нет.»

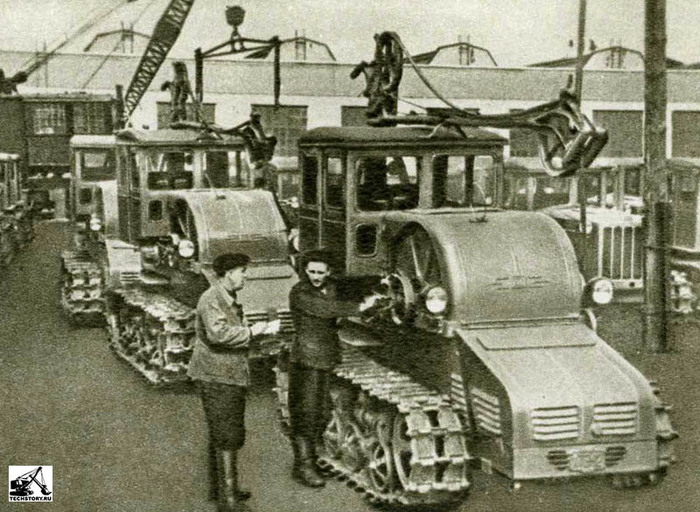

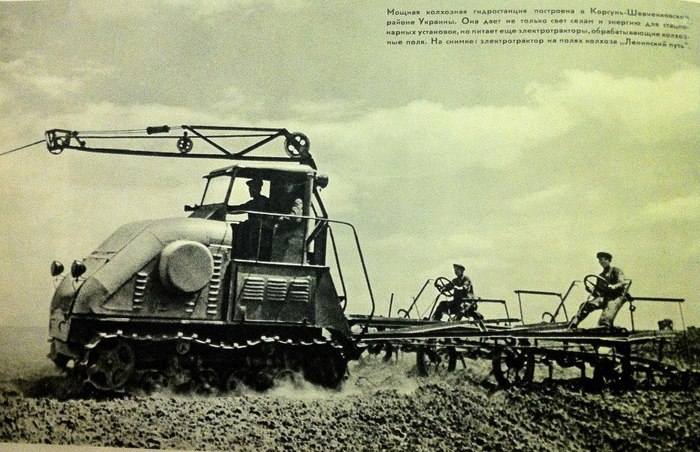

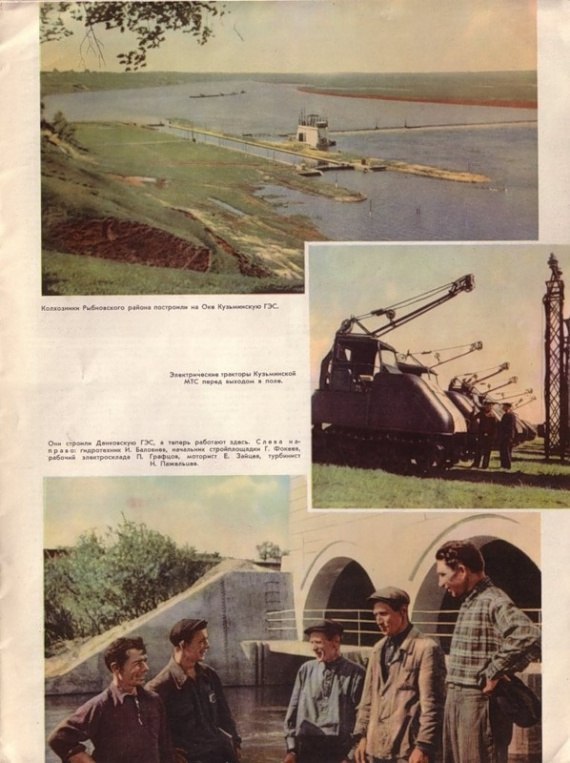

Советский электротрактор

В конце 40-х прошлого века в СССР разработали конструкцию тракторов на электрической тяге. Уникальный трактор был сконструирован во Всесоюзном институте электрификации сельского хозяйства доктором технических наук Листовым П. Н. и инженером Стеценко В. Г.

Первый электротрактор был создан на базе гусеничного СХТЗ-НАТИ, старый двигатель внутреннего сгорания у которого заменили на электродвигатель мощностью 38 кВт, на напряжение 1000 Вольт трехфазного переменного тока. На раму трактора установили барабан с гибким кабелем. Электромотор и кабельный барабан были защищены обтекаемым капотом.

Кабель подсоединялся к полевой электростанции или передвижной трансформаторной подстанции, подключенной к высоковольтной сети, и в процессе работы наматывался и разматывался специальным механизмом с направляющей стрелой. Подстанция подключалась напрямую к высоковольтным проводам посредством токосъёмной мачты. Длина кабеля вместе со стрелой — до 750 метров. Без перемещения подстанции трактор мог обрабатывать 15-60 гектар земли, а при использовании дополнительной кабельной тележки — свыше 200 га.Трактор обслуживался одним трактористом.

Из-за отсутствия дешевой нефти было принято решение ускоренными темпами электрифицировать колхозы. На поля подводился кабель, чтобы запитать новые трактора. На реках строились многочисленные ГЭС. Только в одной Рязани под этот масштабный проект в короткие сроки соорудили Кузьминскую ГЭС, Рассыпухинскую ГЭС, Данковскую ГЭС, Ново-Никольскую ГЭС…

Основными недостатками электротрактора были высокая начальная цена и быстрый износ кабеля питания. Кроме того, трактор не мог передвигаться самостоятельно вне досягаемости сетей или перевозить за собой подстанцию вдоль линии электропередач — для этого требовалась совместная работа как минимум двух электротракторов или буксировка обычным трактором.

Однако с открытием крупных месторождений нефти в Казахстане все разработки новых электротракторов были свернуты.

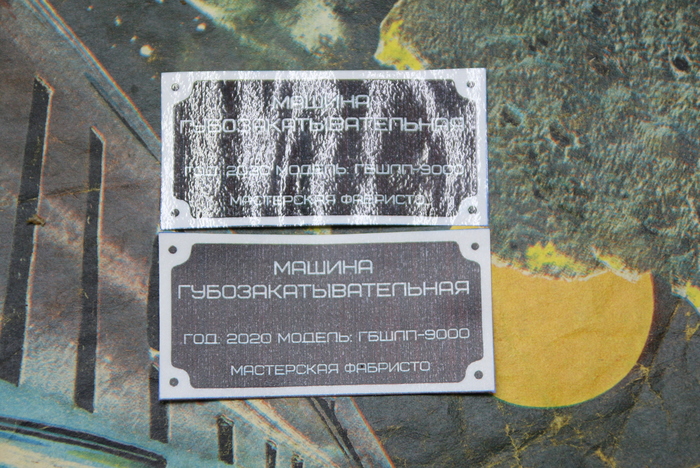

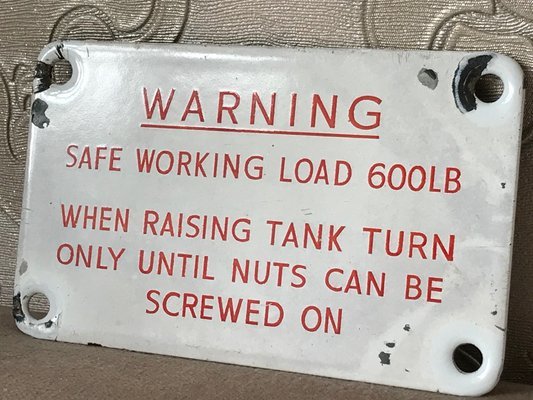

Полный шильдец

Давно хочется рассказать про шильдики, а заодно привлечь коллективный разум пикабу. Итак — шильдик (от нем. Schild — ярлычок, табличка) — жаргонное название паспортной таблички, или таблички устройства. Практически у каждого прибора есть такая — в виде наклейки/металлической таблички/рельефной надписи).

Паспортная табличка обычно несет в себе название прибора, серийный номер, год выпуска и информацию о заводе-изготовителе. В разных странах разные требования к табличкам, и иногда шильдик — сам по себе предмет искусства. Я бы хотел сделать пост про технологии, по которым делали и делают шильдики.

Понятное дело, основным критерием всегда была цена. Если это дешевая кофемолка, то в роли шильдика будет пластиковая наклейка, а если это огромный корабль — то вполне можно раскошелиться на литую латунную табличку. В статье, дабы не раздувать ее, я ограничусь только табличками, которые устанавливаются на приборы и транспортные средства.

1. Литая табличка.

Такую табличку можно всегда опознать по глубокому рельефу (более 1 мм). Как и мемориальные таблички на домах, могут быть любой формы, любого рельефа и солидной толщины. Могут иметь как дискретный перепад высот, так и плавные барельефные элементы. Увы, у меня в коллекции нет литых табличек, так что держите картинку из интернета:

Сегодня можно заказать изготовление как большой бронзовой номерной таблички на дом, так и небольшую литую табличку из цинкового сплава. Литые таблички смотрятся просто шикарно, солидно, дорого. Правда иногда кровь из глаз идет, когда в металле отливается уродливая типографика (как например большинство моих табличек).

Вот эту табличку я бы тоже отнес к литым. Такое редко встречается — отдельно отлитая пластиковая деталь, которая защелкивается в углубление на корпусе.

2. Штампованная табличка.

Такую табличку могут себе позволить только при массовом производстве, так как изготовление штампа стоит хороших денег и окупается, если вы эти табличек делаете сотни и тысячи штук. Вот например шильдик от радиоприемника Р-250 (всем радиомногоборцам привет! 73! 73! 73!)

Выглядят штампованные таблички разнообразно, иногда с заполнением углублений краской.

Опознать такую табличку можно по рельефу (обычно более 1/4 мм), и наличию остаточных деформаций с обратной стороны. Так как штамп универсальный, то серийный номер и год выпуска обычно выбивают ударными клеймами. Иногда, в декоративных целях, логотип производителя делают штамповкой с последующей фрезеровкой поверхности — так появляется блестящая поверхность, как например на этом логотипе с водонагревателя:

3. Гравированная табличка.

На листе металла, при помощи гравировальной фрезы наносятся надписи линиями на небольшую (0,05-0,5 мм) глубину, иногда срезая не только металл, но и краску. Ограничений по выбору материала нет, вот например снизу табличка, которую я подобрал на дороге (интересно, чегож это она отвалилась? )

Опознаются такие таблички легко — ширина линий не меняется, а дно канавки имеет характерные для фрезы неровности. Обычно как при использовании копировально-гравировальных станков, так и станков с ЧПУ нанесение года и серийного номера не представляет сложности и делается также гравировкой. Оснастка для изготовления не требуется, так что цена такой таблички не сильно зависит от количества произведенных штук.

4. Лазерная гравировка.

У такой таблички на металлической пластинке лазером выжигается вся необходимая информация, причем как полностью, так и по шаблону (т.е. например все уже нанесено краской, а выжигается только серийный номер). Если честно, мне такой способ не нравится. Смотрите сами:

Рельефности нет — лазер повреждает поверхностный слой металла. Теоретически, если делать лазером много проходов — можно получить глубокий рельеф, но так в серийных изделиях никто не делает, это удел штучных заказов, где цена вторична. Лазерную гравировку любят за высокую технологичность — можно наносить маркировку сразу на корпус — расходных материалов вообще не требуется.

5. Эмбоссированная (тисненая) табличка.

Если использовать лист тонкого металла, нанести на штамп негативный рисунок, и вдавить этот лист в штамп при помощи куска резины, получится тиснение. Выглядит вот так:

Обознается безошибочно по обратной стороне шильдика — она тоже рельефная. Технология используется с мягкими пластичными металлами, и высота рельефа обычно менее 0,5 мм, но больше, чем при травлении. Жетоны армии США которые вы много раз видели в фильмах тоже изготавливают по технологии тиснения. Особый шик тиснению (как и ударному клеймлению) придает изменение структуры металла в местах деформации — даже если такая табличка будет сильно повреждена, есть методики, позволяющие восстановить нанесенную информацию.

6. Ударная маркировка.

Здесь две технологии разом — и ударно-точечная маркировка, и ударные клейма. На листе металла маркировку наносит, точка за точкой, специальный инструмент, который перемещается станком. Выглядит это так:

Рельеф достаточно глубокий, такая табличка выдержит грубое обращение и сохранит читаемость. В отличии от гравировки фрезой — нет пыли и стружки, не нужно покупать постоянно фрезы. А что особенно нравится заводам, можно наносить маркировку сразу на тело металлической детали — исключается лишняя сущность в виде металлической таблички.

Моя любимая технология. Создается рельеф, причем можно сделать небольшой, а можно протравить до сопоставимой со штамповкой глубины. Рельеф позволяет сохранять читаемость длительное время — металл, в отличии от краски не повреждается от контакта с топливом, маслами и растворителями. Отличная стойкость обусловила применение таких табличек в металлообрабатывающих станках, вот например справочная таблица на токарном станке в нашей мастерской:

А вот забавный момент — шильдики от двух одинаковых электродвигателей, которые выпускались разными заводами. И их шильдики сделаны по разным технологиям — какой красивее?:

По этой технологии раньше изготавливали даже целые справочные схемы большого размера, заполняя рельеф краской. Травленые таблички из нержавеющей стали до сих пор изготавливают для маркировки различных опасных объектов — такая маркировка может пережить взрыв, пожар и помочь при расследовании происшествия. Если пожар может уничтожить краску, то рельеф уничтожить очень сложно.

Обычно протравливали фон, но иногда протравливают буквы. Вот макрофото с высотой рельефа. Глубокий рельеф делают редко — начинается боковое подтравливание и край получается неровный.

И вот тут проблема для решения которой я хочу привлечь коллективный разум пикабу. Я не нашел ни одной фирмы, которая бы изготавливала АЛЮМИНИЕВЫЕ шильдики методом травления. Более того, в доступных мне справочниках я не нашел описания техпроцесса, по которому изготавливались травленые алюминиевые шильдики раньше, хотя по этой технологии делали таблички еще до революции (но из латуни). Из-за этого даже музей УГМК при восстановлении автомобилей вынужден заказывать замену разрушенным паспортным табличкам по технологии металлографики, что не аутентично. Если кто встречал описание техпроцесса изготовления таких табличек (рецепт раствора, состав краски и т.д.) — поделитесь. Табличку на КДПВ я получил травлением, но способ изготовления чудовищно нетехнологичен.

Простой и очень популярный, в силу дешевизны способ. Краска наносится любым доступным способом на металл. Причем может использоваться несколько цветов краски, если того требует дизайн. Поля с переменными данными, как правило, заполняются краской для последующей гравировки. Стойкость такой маркировки не достаточная, и если такой шильдик закрасили краской — нужно аккуратно подбирать растворитель, что бы не растворить лишнего.

Этот способ вытеснил почти все остальные в силу универсальности. На алюминиевой пластине-заготовке создается пористый оксидный слой. Маркировка наносится краской, которая попадает в поры оксидного слоя, оставаясь там. И финально, специальной химической обработкой краску запечатывают в порах. Напомню, что окисный слой алюминия — Al2O3 — это то же вещество, из чего состоят рубины и сапфиры — крайне твердое и химически стойкое. Получается на мягком алюминии тонкая прочная пленка оксида с зафиксированной краской — такой шильдик сложно поцарапать, он стоек к агрессивным средам. Напечатанное можно повредить только если соскрести слой до металла, что на удивление не так просто. Практически все фирмы изготавливающие таблички для приборов на заказ — делают это по технологии металлографики. На фото видно следы от моих попыток поцарапать, соскрести, сжечь лазером маркировку

К этой технологии у меня лишь одна претензия — нет рельефа, даже самого малого, того самого, что придает красоту. Опознать такие таблички можно по абсолютной гладкости поверхности — даже краска дает едва заметный перепад высот, а вот металлографика абсолютно гладкая.

10. Сублимационная печать на пластике

Это даже не табличка в привычном понимании, а скорее наклейка. На полимерной самоклеящейся подложке сублимационной печатью наносится вся необходимая информация — практически как на чековом принтере. Быстро, дешево, технологично, влагостойко — именно такие этикетки можно встретить ныне практически на всех бытовых приборах. Когда конкурентная борьба идет в каждом рубле себестоимости, металлический шильдик заменят на пластиковый одним из первых.

Также стоит сказать, что при мелкосерийном производстве этот способ один из самых гибких и дешевых — нужен только специализированный принтер и рулон с наклейками. Все другие способы требуют совершенно иных вложений в оборудование.

11. Бумажная этикетка

Наверное самый отвратительный вид маркировки — напечатанная на обычном лазерном принтере этикетка и заламинированная скотчем. Я такое встречал на ЖК телевизоре отечественной сборки, причем из 5 тв такое было только на одном (видать выкручивались из положения, чтобы конвейер не останавливать)

Такие шильдики можно изготовить самому, и свою функцию они выполняют. Тут лишь поделюсь лайфхаком, который подсмотрел в одной небольшой компании, где производят разную мелкосерийную электронику. Если распечатку на самоклеящейся бумаге ламинировать не скотчем, а матовой пленкой — солидность этикетки вырастает в разы. Вот, сравните сами:

Рулон матовой прозрачной самоклеящейся пленки я купил в ОБИ много лет назад — до сих пор не могу израсходовать.

12. Горячая эмаль на металле

Это не совсем технология табличек для приборов — по этой технологии часто делают таблички на дома, иногда промышленную маркировку, где важна атмосферная стойкость, а нержавеющая сталь нежелательна. На слой металла наплавляется в печи тонкий слой стеклоподобной глазури — вы ее видели на эмалированной посуде. Такая маркировка фантастически стойка к солнцу и воде. Если 50 летнюю табличку помыть водой с мылом — она станет как новая. Но боится ударов, и главное при закреплении не повредить эмаль, иначе обнажившийся металл основы будет съеден коррозией.

Как правило, шильдики крепят на заклепки — это сильно осложняет его подмену. Раньше часто использовались классические заклепки со сферической головкой, но ныне их вытеснили вытяжные. Вот на этом фото верхний шильдик — из салона самолета закреплен на вытяжные заклепки, а нижний (фото я взял с сайта чипмейкер) закреплен на обычные заклепки.

Появление прочных клеев добавило новый способ — приклеивание, все чаще можно видеть, что тонкий шильдик просто посажен на двухстороннюю клейкую ленту.

Источник