Магнитотерапия при лечении заболеваний суставов

Уже давно известно, что все болезни появляются от нервов. Постоянные стрессы нынешней жизни, а также физическая перенапряжение способствуют тому, что у современного человека развиваются различные неврологические расстройства, заболевания сердечно-сосудистой системы и нарушение двигательных функций суставов.

Поэтому, в целях профилактики, а также во время восстановительного процесса, по завершению основного лечебного курса, или в комплексе с ним, зачастую врачи назначают лечение физиотерапией, в частности курсы магнитотерапии, состоящей на вооружении современной медицины.

Что такое магнитотерапия?

Магнитотерапия – лечение не сложное, и процедуры магнитотерапии – безболезненны и просты. Магнитотерапией лечение вполне возможно осуществлять и в домашних условиях. Для проведения процедур в магнитотерапии используются только магниты — единственное средство для этого метода. Их воздействие эффективно, и вместе с тем — полностью безвредно. Магнитное поле с лёгкостью проникает даже через кости больного, не говоря уж о его коже.

В ходе научных исследований установлено, что магнетизм, будь то постоянный или электромагнитный, крайне полезен для иммунной системы человека и регенерации энергии. Эти свойства применяются в магнитотерапии для лечения многих недугов и снятия болевых ощущений. Используя лечебные приборы для магнитотерапии, можно:

- улучшить состояние организма в целом;

- не допустить негативных последствий стрессов, неврозов, состояний депрессии и иных заболеваний психогенного типа;

- провести существенное укрепление иммунной системы;

- заметно повысить уровень энергетики в организме;

- нормализовать периферическое кровообращение;

- устранить или значительно снизить боль.

Как работает лечение магнитотерапией?

Существуют магнитные поля постоянного и переменного типа. Переменные, в свою очередь подразделяются на низко- и высокочастотные, которые генерируются специализированными лечебными приборами в непрерывном режиме или же импульсном, с различной формой импульса, частотой его генерации и длительностью во времени.

Стоит отметить, что по уровню воздействия на организм человека, импульсное магнитное поле — является самым эффективным. При таком воздействии наблюдается активный прирост нервно-мышечной возбудимости, а при локальной магнитотерапии – также улучшается локальный кровоток, что, в свою очередь, ведёт к выведению из очага заболевания продуктов распада клеток и снятию отёков. Ну, а происходящее при этом улучшение микроциркуляции крови оказывает активную стимуляцию процесса регенерации в тканях, имеющих повреждения. Также процессу регенерации способствует не малым образом и энергетическое усиление метаболизма в клетках тканей больного.

Магнитотерапия, как физиотерапевтический метод лечения, оказывает благотворное воздействие на вегетативную нервную систему, способствуя более быстрому прохождению нервных импульсов через организм. Кроме того, она обладает обезболивающим эффектом ввиду уменьшения рецепторной чувствительности, устраняет спазмы, обладая сосудорасширяющим и гипотензивным эффектом воздействия на организм.

Применение магнитотерапевтического лечения

Магнитотерапия может быть рекомендована к успешному применению при следующих показаниях:

- лечение заболеваний суставов: остеоартрозы, ревматоидный артрит, псориатический артрит и иные заболевания суставов;

- подпяточный бурсит;

- медленное сращение костной ткани после переломов;

- хроническая венозная недостаточность;

- тромбофлебит;

- заболевания желудочно-кишечного тракта;

- полиневрит;

- сопровождающиеся зудом аллергические кожные заболевания;

- гинекологические заболевания в хронической форме на стадии обострения.

Также магнитотерапия, как лечение дополнительное, применяется при комплексной терапии следующих заболеваний:

- Внутрисуставных и обычных переломов.

- Лечение заболеваний суставов, возникших вследствие их травмирования или травмы околосуставных тканей, при этом эффективно снимая отёчность и значительно уменьшая риск возникновения артроза.

- Лечении заболеваний суставов, носящих дегенеративно-дистрофический характер, в том числе и артрозов, при этом существенно уменьшая болевые ощущения и давая возможность исключить злоупотребление нестероидными противовоспалительными медикаментозными средствами.

- А также при лечении воспаления связок, сухожилий и бурситов.

- стенокардия в покое и при напряжении;

- гнойные острые заболевания и опухоли;

- сердечно-сосудистая недостаточность;

- недостаточность мозгового и коронарного кровообращения;

- тяжёлая форма гипертонии;

- вегетососудистая дистония с гипотонией;

- предрасположенность организма к кровотечениям;

- заболевания эндокринной системы человека;

- наличие беременности.

Доступность лечения магнитотерапией

Стоит упомянуть, что лечение магнитами – не новейшее изобретение человечества. Их целебные свойства использовались ещё на заре цивилизации древними греками. Ну, а ныне, в Японии и Индии лечение магнитами очень распространено. В нашей стране огромном авторитетом пользуются различные специализированные лечебные приборы для домашнего применения, генерирующие переменное магнитное поле, в основном импульсного характера, что и объясняет их большую популярность.

Вообще, получить профессиональные процедуры магнитотерапии, под присмотром квалифицированного специалиста, вполне возможно не только в медицинских учреждениях, но и даже в спортивных клубах. Первые результаты профессионального лечения магнитотерапией будут ощутимы после двух-трёх сеансов, хотя в ходе лечения в домашних условиях, потребуется возможно, и времени не много больше. В любом случае, обращаем Ваше внимание на то, что проводить такое лечение магнитотерапией посредством специализированного лечебного прибора, следует строго только после консультации с врачом-специалистом!

Источник

Алмаг своими руками

Всё нижеописанное – это простые радиолюбительские эксперименты с генераторами НЧ сигналов и катушками в качестве нагрузок. Аппарат АЛМАГ был взят как пример одного из многих генераторов магнитных полей. И, с точки зрения радиолюбительства, его схема намного интересней, чем, например, у МАГ-30 (МАГ-30-3), где просто используется катушка, подключенная к сети 230 В 50 Гц.

Прежде, чем начинать паять, смотрим,

что это за «магнитотерапия» такая.

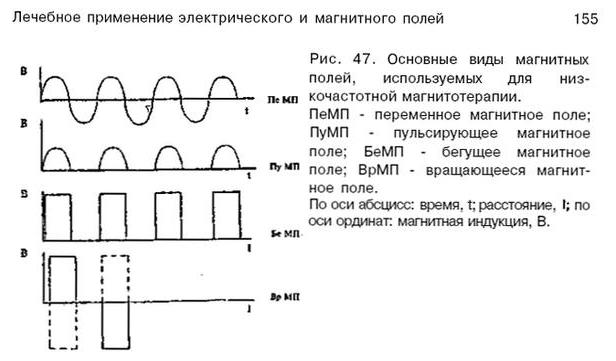

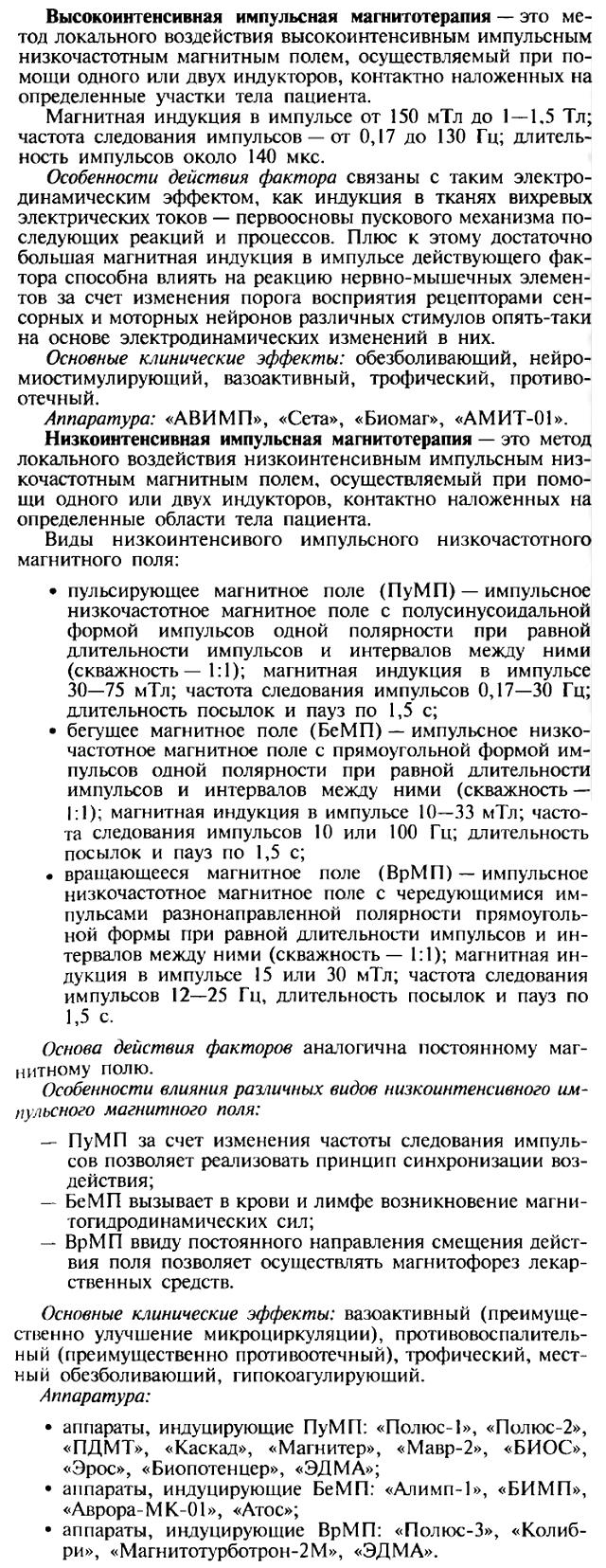

В сети по запросу на это слово выдаётся множество ссылок как на аппараты, так и на медицинскую литературу по физиотерапии. В первом же скачанном учебнике [1] видим рисунок с основными видами применяемых магнитных полей (рис.1). Зная рабочие параметры и конструкцию АЛМАГ-а, становится понятно, что он относится к аппаратам низкочастотной магнитотерапии и является генератором крайне низкочастотного пульсирующего (импульсного) магнитного поля. А при наличии нескольких разнесённых индукторов, работающих последовательно во времени, речь уже идёт о бегущем магнитном поле (перемещающемся в пространстве).

Потратив некоторое время на просмотр другой литературы, делаем выборку того, что имеет отношение как к простым низкочастотным пульсирующим магнитным полям, так и к бегущим:

«…в отличие от постоянного магнитного поля, оказывающего тормозное влияние на периферическую нервную систему, низкочастотное магнитное поле вызывает ее возбуждение.» [1],

«…Наиболее выражены ответные реакции при воздействии импульсным магнитным полем, особенно при частоте его до 20 гц.» [2],

«. Поскольку у бегущего (перемещающегося) поля имеется дополнительный позитивный фактор: изменение магнитного потока ещё по одной координате (пространственной), то это в определённой степени усиливает эффект взаимодействия.» [3],

«…По данным миографических исследований, магнитостимуляция оказывает более сильное и длительное возбуждающее действие на мышечную систему, чем электростимуляция. Индуцированный импульсным магнитным полем ток вызывает возбуждение вегетативных ганглиев и волокон, что определяет возможность трофических влияний фактора на органы и сосуды.» [4]

На самом деле при беглом ознакомлении со справочниками сложно сказать, являются ли генераторы низкочастотного бегущего пульсирующего магнитного поля лучше других генераторов – очень может быть, что следует учитывать какие-то другие условия, невидимые неспециалистам. Но сейчас доступ к информации достаточно упрощён и люди, особо интересующиеся влиянием магнитотерапии на организм, всегда могут пополнить свои знания.

А теперь же, когда «медицинская» часть более-менее известна, смотрим информацию, более понятную «технарям».

Параметры некоторых применяемых в магнитотерапии аппаратов

АМТ-02 Магнитер (одна катушка-индуктор):

«…Величина индукции магнитного поля (10 ± 2,5) или (30 ± 7,5) мТл;

Форма тока — синусоидальная или пульсирующая с частотой 50 Гц;

Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более 20 Вт.»

МАГ-30 (переменное магнитное поле частотой 50 Гц):

«…2.1. Аппарат состоит из Ш-образного железного сердечника с двумя обмотками, помещенного в пластмассовый корпус.

2.2. Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности аппарата (30±5) мТл.

2.4. Мощность, потребляемая аппаратом от сети, 50 ВА.»

АМО-АТОС (разные варианты индукторов):

«…Величина индукции бегущего магнитного поля на рабочей поверхности излучателя, мТл:

— круглого … 33±10%

— парного призматического … 45±10%;

Характер магнитного поля … переменное (реверсивное, бегущее) или пульсирующее (реверсивное, бегущее);

Частота изменения поля каждого источника в излучателе, Гц:

а) в режиме переменного поля … 50

б) в режиме пульсирующего поля … 100;

Количество источников магнитного поля в одном излучателе, шт. … 6;

Диапазон частот модуляции (перемещения) магнитного поля, Гц … 1–16;

Количество одновременно подключаемых к аппарату излучателей магнитного поля, шт. … 3;

Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока 220В±10%, частотой 50+0,5Гц, ВА, не более … 40.»

Полюс–2М (работает как с одним, так и с двумя сменными индукторами):

«…1.1.4 Аппарат обеспечивает питание индукторов следующими видами токов:

— синусоидальным, частотой (50 ± 0,5) Гц;

— пульсирующим, с плавно нарастающим фронтом и плавным спадом импульса.

1.1.5 Длительность импульса составляет (15 ± 3) мс.

1.1.6 Частота следования импульсов изменяется четырьмя ступенями и составляет: (50 ± 10) Гц, (25 ± 5) Гц, (17 ± 3) Гц, (10 ± 2) Гц.

1.1.7 Наибольшее на рабочей поверхности индукторов для локального воздействия (индукторы № 2, № 3, № 4) амплитудное значение магнитной индукции при четвертой ступени интенсивности и номинальном напряжении сети составляет:

— при питании синусоидальным током — (50 ± 10) мТл,

— при питании пульсирующим током — (75 ± 15) мТл.

1.1.8 Регулирование магнитной индукции производится четырьмя ступенями в соотношении: 0,3 ± 0,1; 0,5 ± 0,15; 0,7 ± 0,15 от амплитудного значения на четвертой ступени интенсивности.

Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не превышает 150 ВА.»

Полюс-101 (синусоидальное магнитное поле):

«…Потребляемая мощность, ВА – не более 50;

Количество индукторов–соленоидов – 2;

Частота тока питания, Гц:

индуктора «1» 1000 ± 100

индуктора «2» 700 ± 100;

Число ступеней регулирования магнитной индукции 4;

Магнитная индукция (амплитудное значение) на четвертой ступени не превышает, мТл:

на внутренней поверхности соленоида — 5

на оси соленоида на расстоянии 50 см от его торца — 0,5;

Магнитная индукция на ступенях, мТл:

4 1,5±0,3*

1 (0,25±0,07)**

2 (0,50±0,13)**

3 (0,75±0,19)**

_________

*) – в геометрическом центре соленоида

**) – от магнитной индукции четвертой ступени»

Градиент-1 (два индуктора):

«…Амплитудное значение индукции на рабочей поверхности магнитоиндукторов:

магнитоиндуктора №1 — от 5 до 50 мТл

магнитоиндуктора №2 и №3 — от 5 до 20 мТл;

Частота тока в магнитоиндукторе:

синусоидального — 50 Гц

пульсирующего — 50 или 100 Гц

от внешнего источника сигнала — (0,01-150) Гц;

Потребляемая мощность — не более 100 ВА.»

АЛМАГ-01 (четыре индуктора):

«…2.5. Количество узлов воздействия – 4.

2.6. Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (обе плоские стороны) катушки-индуктора катушечной группы аппарата составляет (20±6) мТл.

2.7. Длительность импульса составляет 1,5-2,5 мс.

Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек — 6 Гц.

Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более 35 ВА.»

В список подобраны аппараты, относящиеся к условной категории генераторов слабых полей (до 100 мТл), так как процедуры с высокоинтенсивными полями подразумевают наличие врачебного наблюдения.

Если из этого перечня убрать Полюс-101 с рабочими частотами 700 Гц и 1000 Гц, то остальные аппараты работают на достаточно низких частотах – от 6 Гц до 100 Гц.

По потребляемой мощности выделяется Полюс–2М (150 ВА) – он не переносной, а передвижной, весом около 35 кг, используется в физиотерапевтических кабинетах и в палатах. У остальных же потребляемая мощность находится в пределах от 20 ВА до 50 ВА.

И теперь, после ознакомления со всей этой информацией,

определяемся с основными требованиями к начальной конструкции.

1. Напряжение питания схемы пусть будет постоянное 12 В – оно безопасное, стандартное и блоки питания на такое напряжение широко распространены. О потребляемом токе говорить пока рано, но учитывая указанные выше мощности, ток в катушках-индукторах при низковольтном питании должен достигать нескольких ампер.

2. Задающий генератор импульсов можно собрать на полевых транзисторах или микросхемах КМОП серии К561. Их большие входные сопротивления позволят применять во времязадающих цепях конденсаторы небольшой ёмкости и получить достаточно низкую рабочую частоту без дополнительного деления.

3. Частота следования импульсов в катушках–индукторах должна быть в пределах 5…20 Гц. Если за образец брать АЛМАГ, то получить нужную длительность импульсов 1…3 мс из «меандра» можно «выделив» фронты простыми RC цепями (фильтры высоких частот).

4. В первых экспериментах можно сделать одно- или двухкатушечный вариант генератора с минимумом применяемых деталей, а затем, во многокатушечных вариантах, в качестве распределителя импульсов можно использовать дешифратор или десятичный счётчик серии К561 (например, К561ИЕ8).

5. Коммутацию катушек-индукторов легко обеспечат мощные полевые транзисторы – например, взятые со старых материнских плат компьютеров (APM3055L, 50N03 и другие подобные с низким пороговым напряжением затвор-исток).

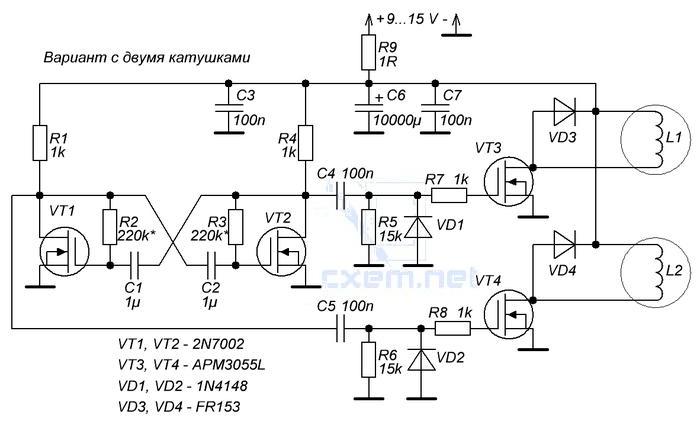

Одно- и двухкатушечный вариант

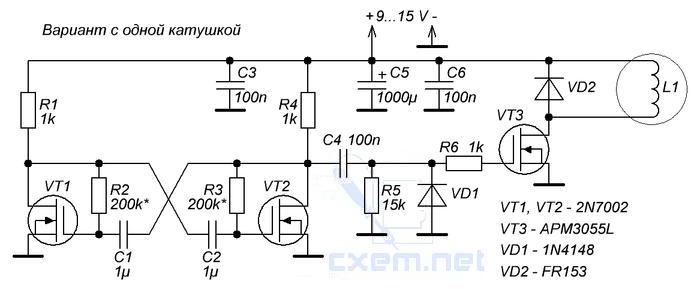

Самый простой однокатушечный генератор пульсирующего магнитного поля можно сделать совсем без микросхем (рис.2).

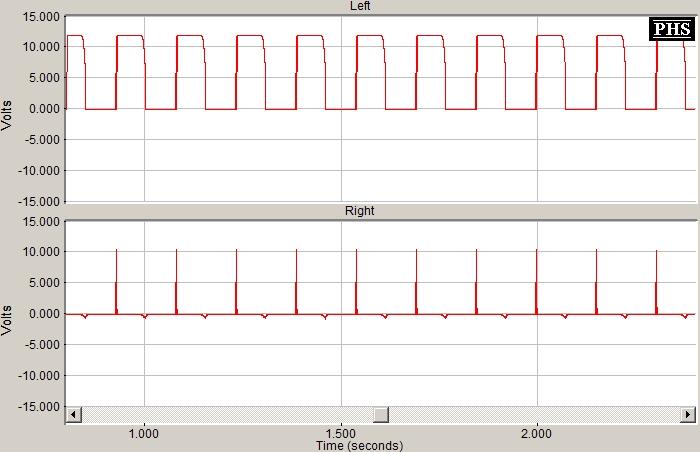

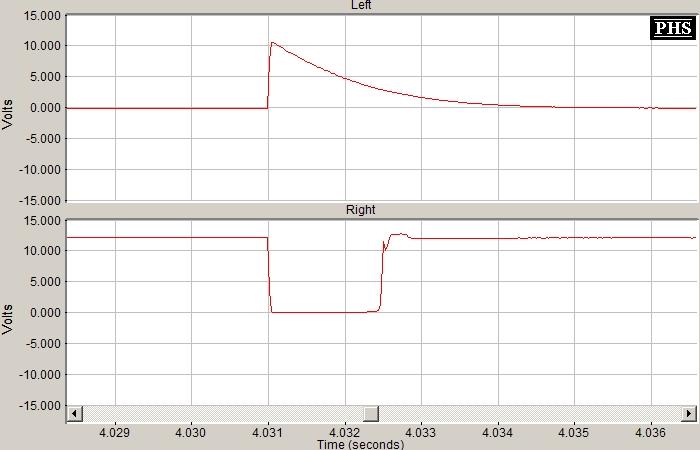

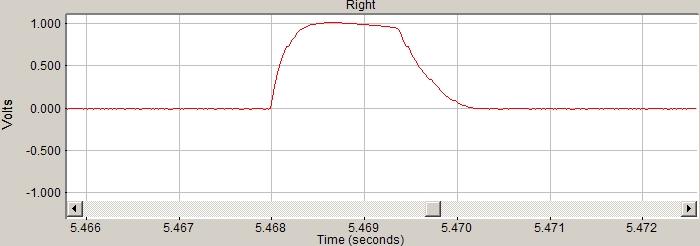

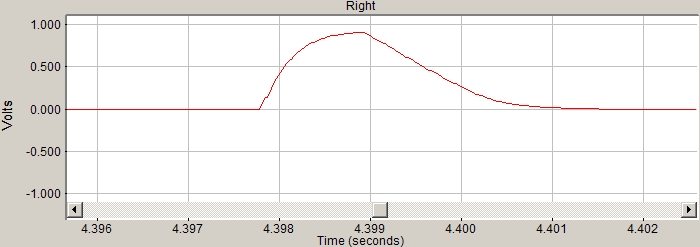

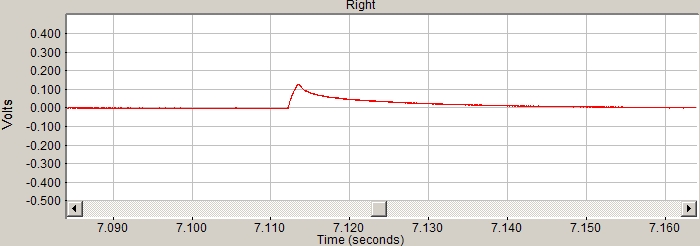

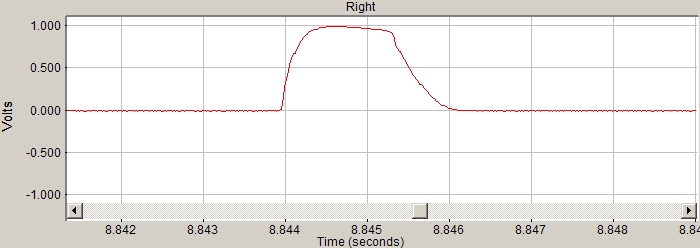

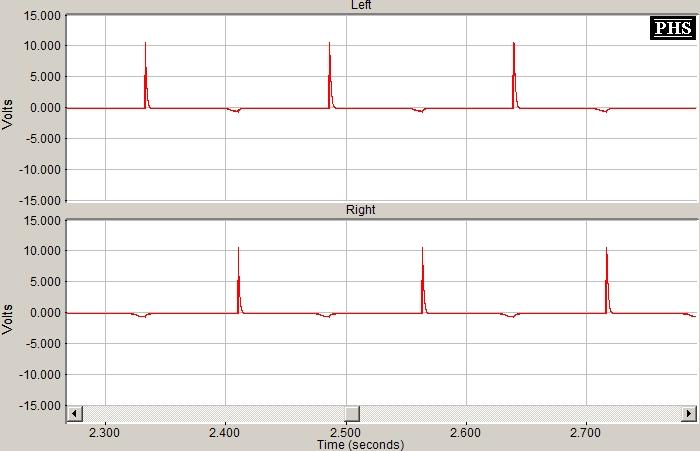

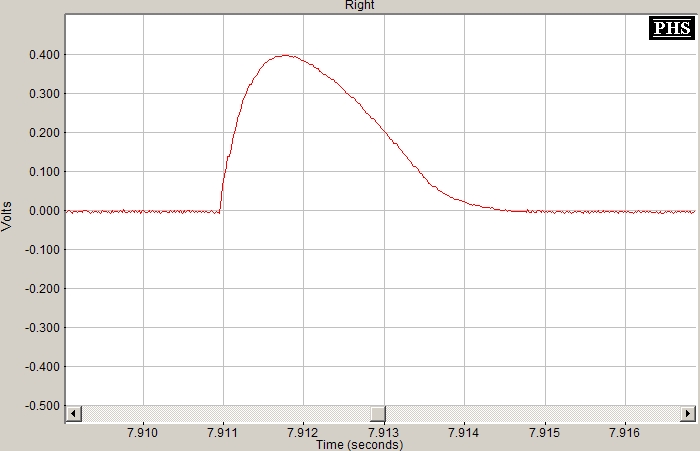

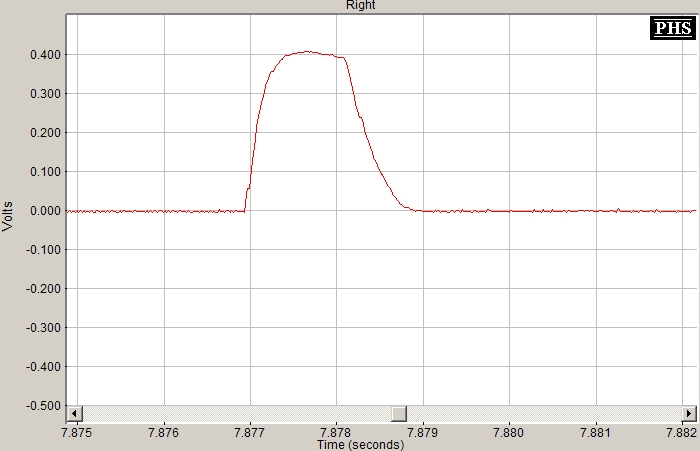

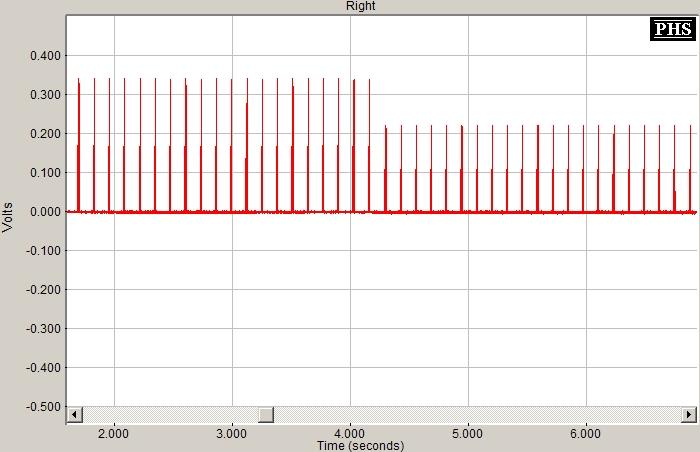

Задающий генератор собран на полевых транзисторах VT1 и VT2. При указанных номиналах R1R2С1C2R3R4 частота возбуждения мультивибратора будет около 7 Гц (для увеличения частоты следования импульсов значения R2 и R3 следует уменьшить, для уменьшения – увеличить). Форма импульсов на стоке VT2 показана на верхнем графике рис.3, а на нижнем – после прохождения через цепь фильтра высоких частот C4R5 и после «отсечки» отрицательной полуволны диодом VD1. Один из этих коротких импульсов более подробно показан на верхнем графике рис.4. На нижнем графике – импульс на стоке VT3, который и возбуждает магнитное поле в катушке-индукторе L1.

При измерениях применялся щуп-делитель, имеющий входное сопротивление около 80 кОм и, будучи подключенным к резистору R5 ФВЧ, он влиял на время разряда конденсатора С4 и поэтому действительный импульс в катушке имеет длительность не 1,5 мс, а около 2 мс, что видно при другом измерении – по протекающему в катушке току (рис.5) (возможно, что здесь ещё следует учитывать работу диода VD2 при ограничении «обратного» импульса). Ток в катушке замерен с помощью резистора сопротивлением 0,1 Ом, установленному между катушкой L1 и шиной питания +12 В. Поделив напряжение падения 1 В на 0,1 Ом получаем ток 10 А, т.е. реактивное сопротивление индуктора велико только во время переднего фронта импульса, а далее ток зависит от омического сопротивления индуктора и подходящих к нему проводников.

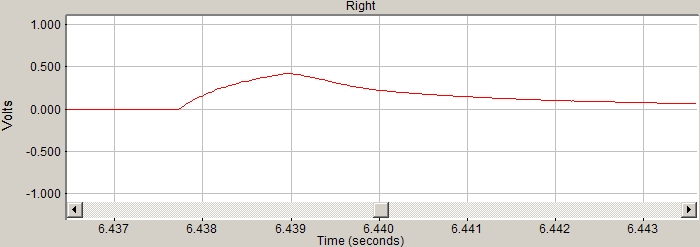

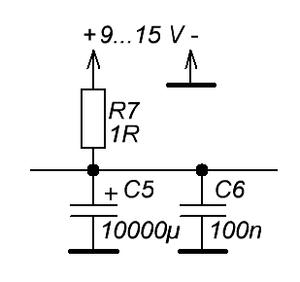

Ток, потребляемый всем устройством от источника питания, будет несколько меньше из-за наличия в схеме электролитического конденсатора – около 9 А при ёмкости C5 равной 1000 мкФ (рис.6) и около 4 А (рис.7), если параллельно С5 подключить ещё два конденсатора по 4700 мкФ, что даст суммарную ёмкость около 10000 мкФ. Уменьшение амплитуды потребляемого тока обусловлено тем, что энергия в катушку берётся коротким импульсом не только от источника питания, но и от конденсаторов, а их последующий подзаряд происходит уже за более длительный промежуток времени.

Чтобы ещё более уменьшить потребляемый схемой ток, её следует запитать через резистор с небольшим сопротивлением (например, 1 Ом — рис.8). И тогда можно считать, что на создание импульса в большинстве своём тратится энергия, накопленная конденсатором C5, а источник питания будет работать только на заряд этого конденсатора и этот процесс будет «растянут» во времени. На рис.9 видно, что амплитуда импульса тока, протекающего через резистор R7 при ёмкости С5 10000 мкФ получается около 1,2 А, а длительность его увеличивается примерно до 30…40 мс. При этом в катушке-индукторе параметры импульса если и меняются, то незначительно – рис.10 (можно сравнить с рис.5).

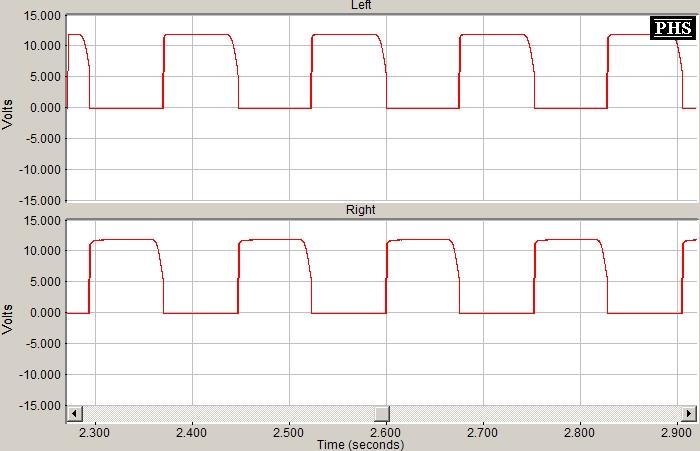

Так как у задающего генератора есть ещё один сигнальный выход (на стоке транзистора VT1 импульсы точно такого же вида, как и на стоке VT2, но противоположные по уровню (рис.11)), то к нему можно подключить ещё один ФВЧ с ключевым транзистором и катушкой и получить двухкатушечный вариант генератора с разнесёнными по времени магнитными импульсами (рис.12). На рис.13 показано временное распределение импульсов, управляющих транзисторами VT3 и VT4. Так как катушки физически находятся в разных точках пространства, то появляется упоминаемое выше бегущее (перемещающееся) магнитное поле.

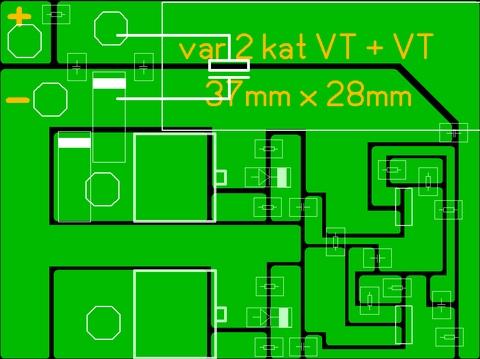

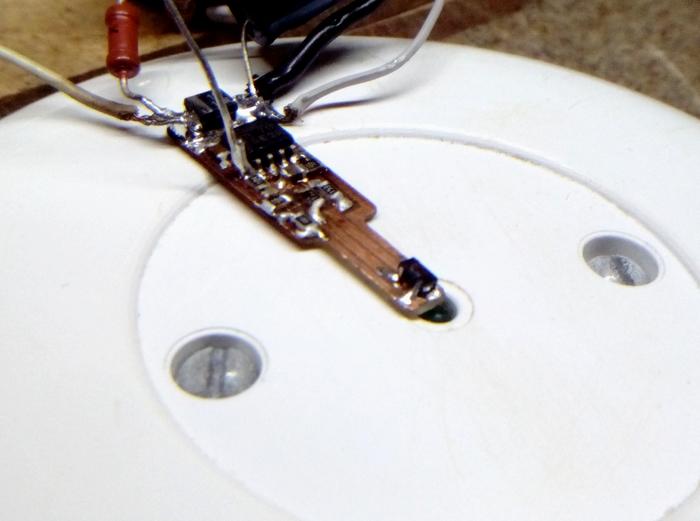

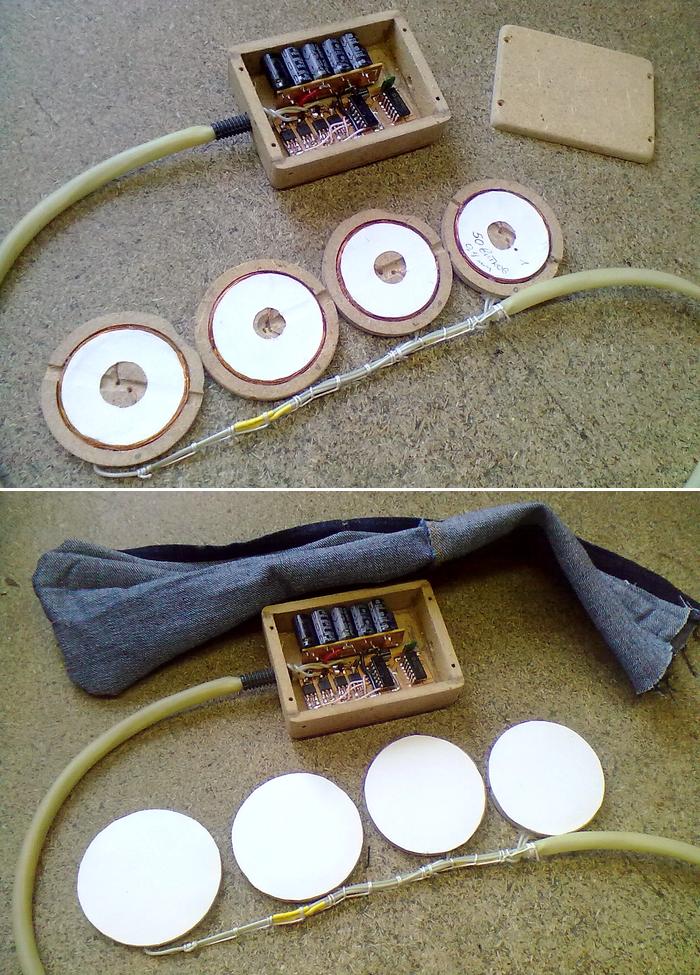

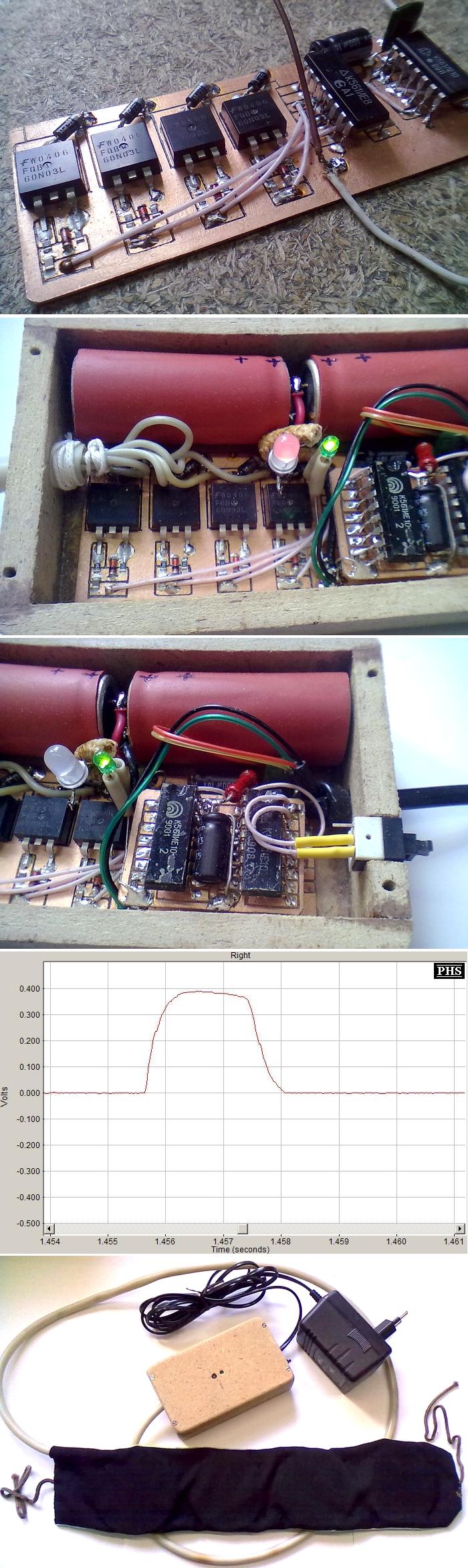

Под этот вариант была разведена печатная плата и он был собран. При использовании в схеме почти всех деталей в smd исполнении размер платы получился 37х28 мм (рис.14) (файл печатных плат для разных вариантов в формате программы Sprint-Layout находится в приложении к тексту, вид сделан со стороны фольги, при ЛУТ его надо «зеркалить»). Все детали установлены с одной стороны, электролитический конденсатор, указанный на плате, имеет ёмкость 1000 мкФ, два других (по 4700 мкФ) установлены в корпусе и соединяются с платой короткими проводниками (рис.15). Разъёмов в конструкции нет – все подходящие проводники припаяны к плате.

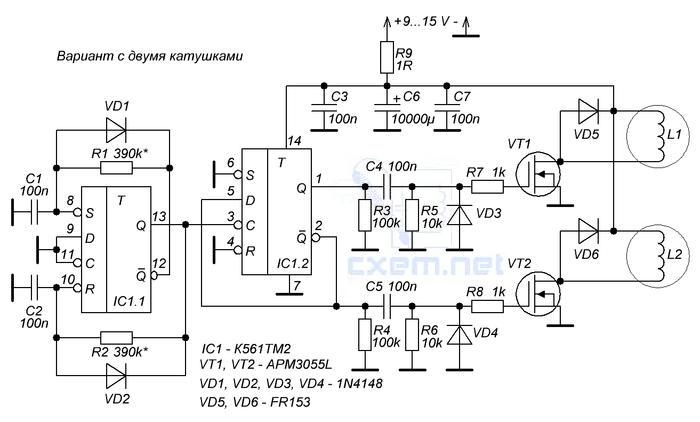

В задающем генераторе можно применить микросхему К561ТМ2 — рис.16. Такая схема была проверена на макете, но в окончательный рабочий вариант не оформлялась. Собственно, сам генератор здесь собран на одной «половине» микросхемы (IC1.1), а вторая её часть (IC1.2) используется как делитель на «2». Сигналы, выходящие с триггера имеют более крутые фронты и большую амплитуду, поэтому для получения нужной длительности импульсов в катушках, значения резисторов R5 и R6 следует уменьшить примерно до 10 кОм.

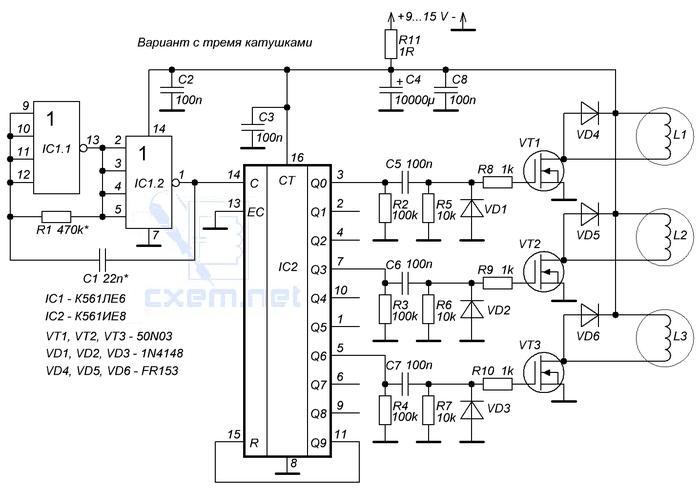

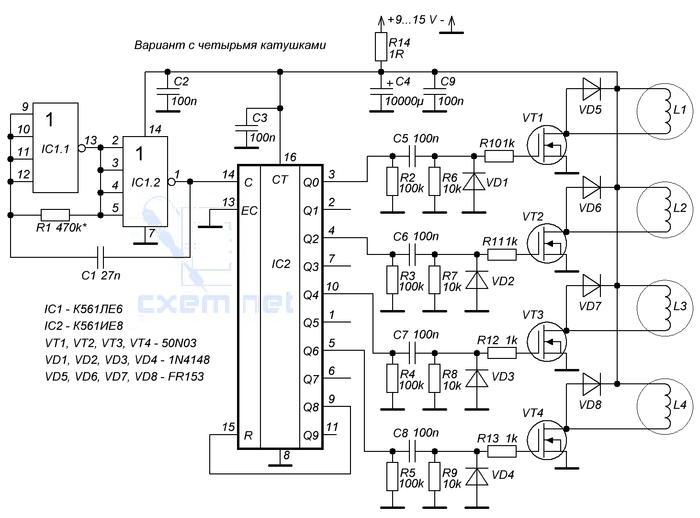

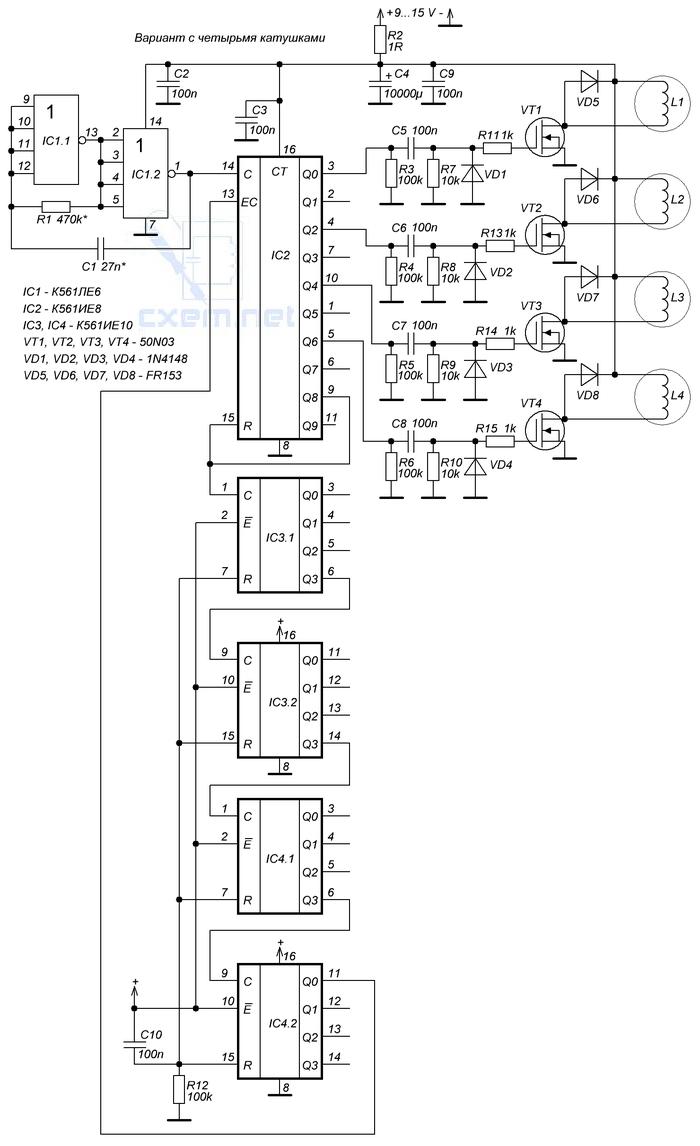

Три катушки и более

В этих вариантах задающий генератор был собран на микросхеме К561ЛЕ6. Для создания последовательности из нужного количества импульсов применён десятичный счётчик К561ИЕ8, имеющий 10 дешифрированных выходов (микросхема IC2). На рис.17 показано подключение 3-х катушек, на рис.18 – 4-х. Наличие девяти «свободных» выводов у микросхемы К561ИЕ8 позволяет сделать конструкцию с девятью катушками. Вместо транзисторов APM3055L были применены 50N03 (они в данных схемах взаимозаменяемы).

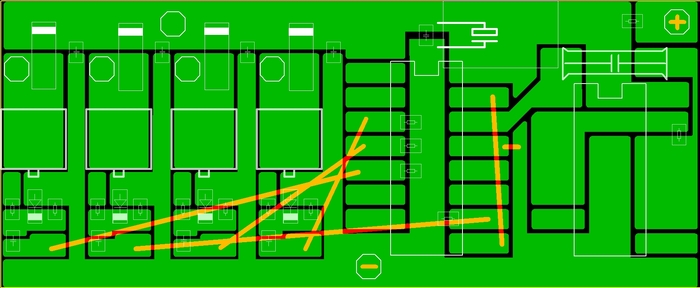

Печатная плата на девять каналов не разводилась, но сделать её можно, если к разводке платы 4-катушечного варианта (рис.19) добавить дополнительные RC цепи и силовые транзисторы и подключить их перемычками из МГТФ провода к нужным выводам К561ИЕ8 (оранжевые линии). Дополнительную «батарею» конденсаторов по питанию можно набрать, например, из 10-ти по 1000 мкФ, как это видно на рис.20. И, скорее всего, следует позаботиться о более мощном блоке питания.

В схеме нет никакой индикации, но если она требуется, то светодиоды с токоограничивающими резисторами можно поставить между шинами питания и между плюсовой шиной и стоком любого ключевого транзистора.

Теперь немного о катушках-индукторах

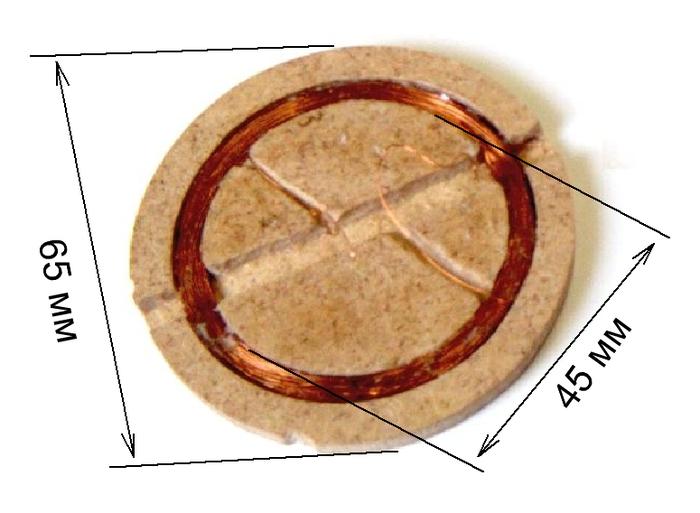

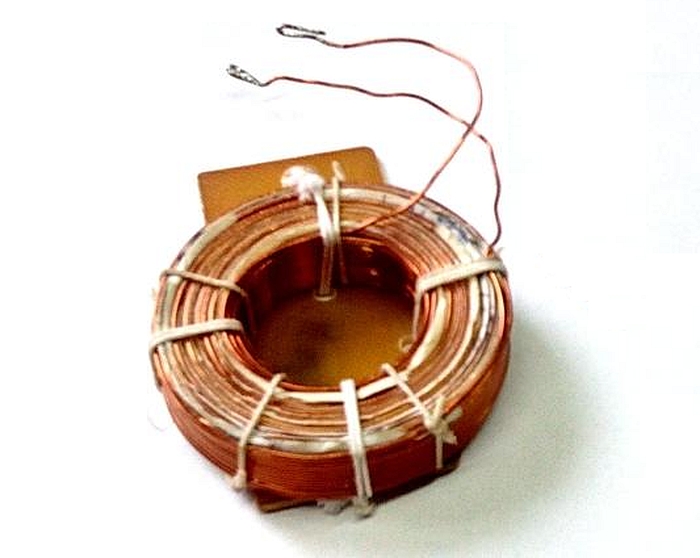

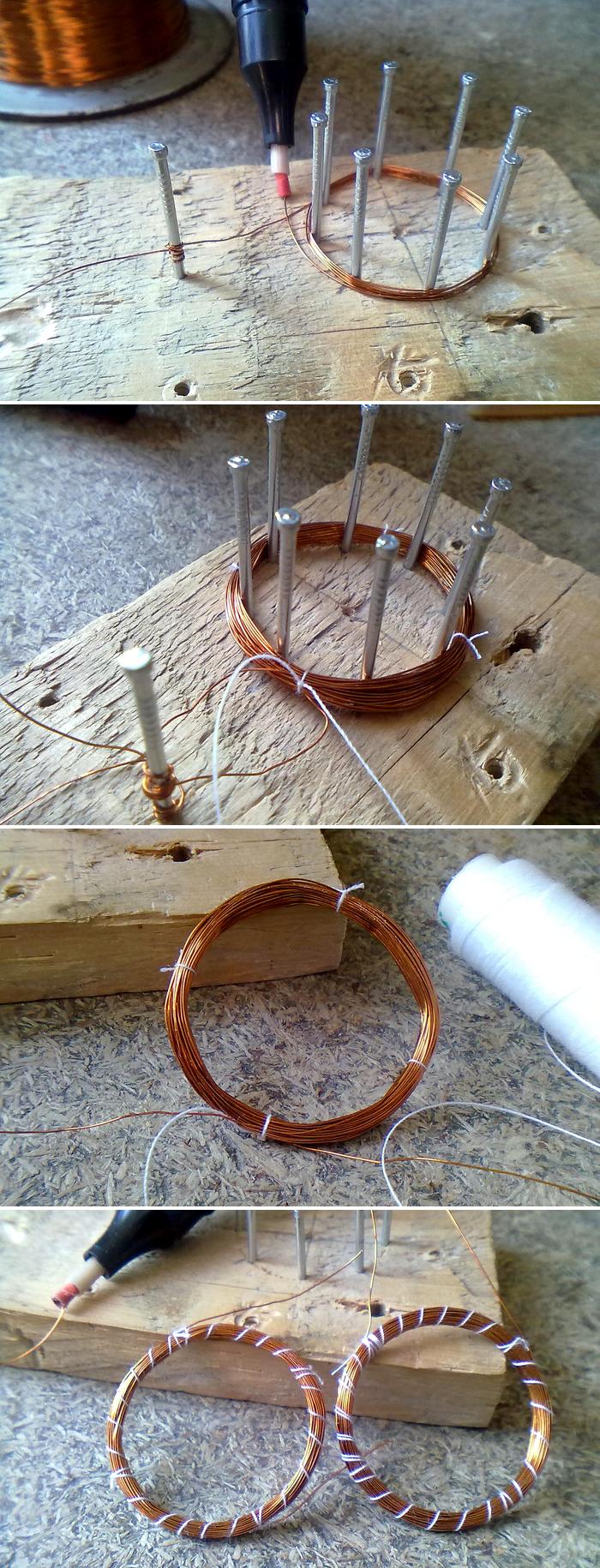

Во время экспериментов были опробованы разные варианты индукторов, отличающиеся конструктивным исполнением, габаритными размерами и диаметрами проводов. Основной вариант (это те катушки, с которыми проведены измерения, описанные выше) был сделан на каркасе из стеновых МДФ панелей толщиной 6 мм и диаметром 65 мм (рис.21). Катушки намотаны проводом ПЭВ 0,45 мм, имеют по 65 витков, индуктивность чуть менее 300 мкГн, омическое сопротивление провода около 1 Ом. Провод уложен в кольцевые углубления с помощью старого фломастера с «наконечником» из ПВХ трубок (рис.22). Чтобы витки не вылетали из паза во время намотки, на центральную часть каркаса клеем «Момент» приклеивался круг из плотной бумаги (картона) диаметром около 50 мм. После намотки витки фиксировались клеем в нескольких местах.

При выборе катушки следует помнить, что значение магнитной индукции зависит как от количества витков, так и от омического сопротивления катушки – т.е., если требуется увеличить индукцию при сохранении того же количества витков, то следует взять более толстый провод (но надо учитывать то, что ток в катушке возрастёт). Для уменьшения магнитной индукции мотаем катушку более тонким проводом или уменьшаем количество витков (или выполняем оба эти действия). Можно ещё варьировать диаметрами намотки — ниже будут примеры.

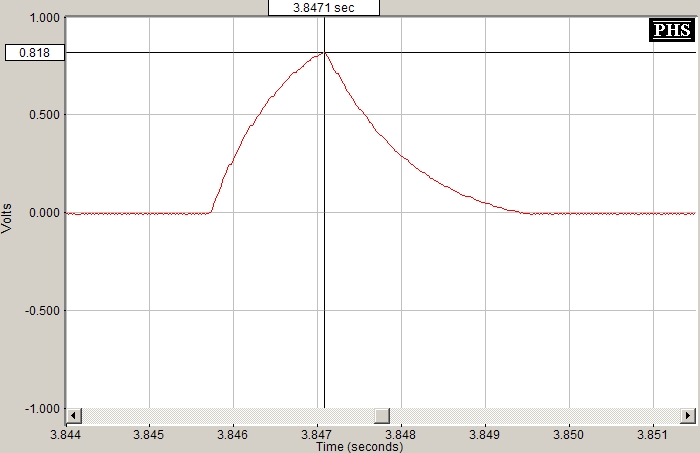

Создаваемое катушками магнитное поле оценивалось самодельным тесламетром (рис.23, рис.24), сигнал с его выхода подавался в звуковую карту компьютера с открытым входом. Так как никаких калибровок тесламетра не проводилось, то он использовался для сравнительной оценки формы сигнала.

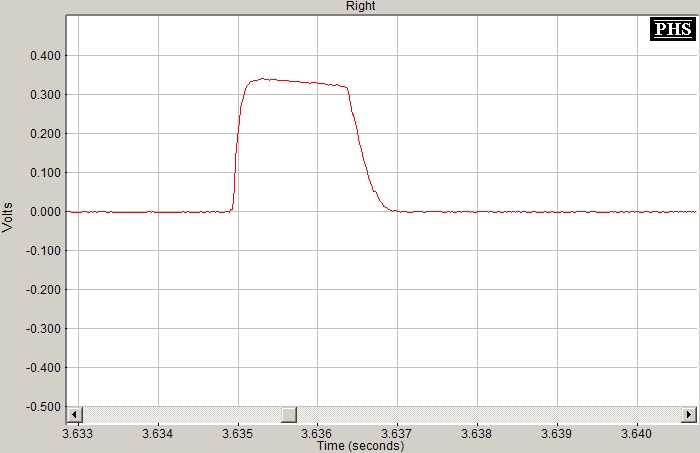

За образец были взяты импульсы с катушки АЛМАГ-а (рис.25). Импульсы с катушки самодельного генератора показаны на рис.26. По амплитуде они примерно одинаковы, но видна разница в форме (длительность потом была подкорректированна).

Для проверки возможности получения бОльших значений индукции, в качестве индуктора была использована катушка из 170 витков провода ПЭЛ-0,87 (рис.27). Её внутренний диаметр 25 мм, внешний – 50 мм, индуктивность около 400 мкГн, сопротивление около 1 Ом.

При расположении датчика тесламетра над центром катушки, программа SpectraPLUS показала импульсы уровнем 0,8 В (рис.28), что в 2 раза превышает импульсы с АЛМАГ-а.

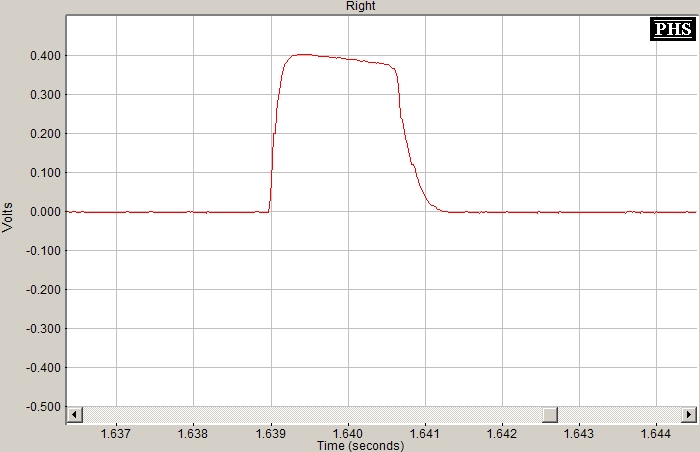

Затем были проверены варианты с катушками меньшего размера. Сначала – с диаметром намотки 30 мм и с 50-ю витками провода ПЭВ 0,25 мм. Индуктивность получилась около 150 мкГн, омическое сопротивление около 2 Ом (рис.29). За счёт того, что диаметр намотки небольшой, удалось получить малое омическое сопротивление катушки при относительно большом количестве витков. Амплитуда импульса (рис.30) несколько меньше, чем у АЛМАГ-а и катушек первого варианта исполнения (можно сравнить с рис.26). Увеличить её можно, применив более толстый провод или немного уменьшив диаметр намотки.

Поэтому был намотан ещё один вариант с диаметром намотки 22 мм, таким же проводом 0,25 мм, но с чуть большим количеством витков – 65 (справа на рис.31). Индуктивность и омическое сопротивление получились примерно такими же, как и у предыдущего варианта – 150 мкГн и 2 Ом. Но за счёт того, что энергия импульса сконцентрирована на меньшей площади, её уровень вырос – рис.32.

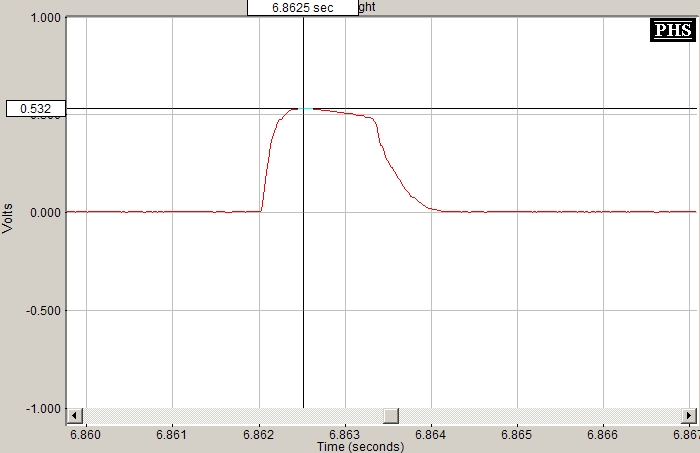

После этого была опробована катушка с диаметром намотки 30 мм и с 50-ю витками, но намотанная двумя параллельными проводами ПЭВ 0,25 мм (на рис.33 на переднем плане). Если у однопроводной катушки импульс был около 0,35 В (рис.30), то у двухпроводной он в полтора раза больше – 0,53 В (рис.34).

Ток в катушках не измерялся, но надо полагать, что он будет соответствовать омическому сопротивлению.

Катушки из провода диаметром 0,25 мм заметно греются, а так как при этом у меди увеличивается удельное сопротивление, то амплитудное значение индукции будет уменьшаться. Также следует учитывать, что если в блоке питания нет стабилизации выходного напряжения, то при «плавании» сетевого напряжение индукция тоже будет меняться. И, конечно же, есть большая зависимость от расстояния – на рис. 35 показаны уровни импульсов при расположении датчика тесламетра над самой катушкой (левая часть рисунка) и в 2 мм над нею. Прибору АЛМАГ все эти зависимости тоже свойственны.

Так как электронная схема может работать с разными катушками, то этим можно воспользоваться и, поставив на выходе электронного блока многоштырьковый разъём, применять разные катушки в зависимости от требований. Можно также поставить в схему многополюсный переключатель, коммутирующий выходы десятичного счётчика К561ИЕ8 и этим менять количество индукторов.

Окончательное конструктивное исполнение индукторов может быть разным. Учитывая, что наиболее частой причиной неполадок является обрыв проводников, идущих от электронного блока к индукторам, следует внимательно отнестись к местам излома этих проводников – «выходу» из электронного блока и «входу» в индукторы (рис.36). Лучше использовать толстые и гибкие проводники и продеть их в толстостенную упругую трубку из ПВХ.

Делать пластиковые корпуса для индукторов дело хлопотное, можно пойти по более простому пути – поместить их в тряпичный чехол и зафиксировать в нужных местах, прошив чехол насквозь нитками (рис.37). Хорошо бы, чтобы он имел разные по цвету или тону стороны для того, чтобы знать, какой стороной прикладывать. Имеет ли это какое-то значение, не знаю, но в одном из описаний к АЛМАГ-у говорится о «южных» и «северных» полюсах и, соответственно, о том, что сторона имеет значение. В другой инструкции, идущей в комплекте с самим аппаратом, написано, что «Обе стороны катушек-индукторов являются рабочими, поэтому лечение проводится той стороной, которая наиболее удобна» (описание и инструкция есть в приложении к тексту).

Про таймер

Почти во всей литературе и в инструкциях к приборам указано, что продолжительность сеансов может быть от нескольких минут до получаса, поэтому для автоматического ограничения работы нужен какой-то таймер.

Сделать его можно, взяв 2 микросхемы К561ИЕ10 (IC3, IC4 на рис.38) и соединив все её счетчики последовательно. Тогда при подаче на вывод 1 микросхемы IC3.1 сигналов с частотой следования около 7 Гц, сигнал на выводе 11 IC4.2 примерно через 8 минут сменит своё состояние с низкого на высокое и этим запретит счёт микросхеме IC2. При взятии сигнала запрета с вывода 12 IC4.2 время работы будет в 2 раза больше. Точный интервал зависит от тактовой частоты задающего генератора. Если в схему поставить переключатели, то можно будет выбирать время работы.

Может оказаться так, что блок питания «слабоват» и при включении аппарата напряжение питания в схеме появляется достаточно медленно. В этом случае ёмкости конденсатора С10 может не хватить для устойчивого сброса счётчиков IC3 и IC4 и её нужно будет увеличить. Но лучшим вариантом будет установка параллельно конденсатору нормальноразомкнутой кнопки – включил аппарат, нажал кнопку, счётчики обнулились.

Таймер разведён на отдельной плате и приклеен двухсторонним скотчем к микросхемам генератора (рис.39). Соединения между платами сделаны толстым проводом МГТФ.

В конце немного об интенсивности импульсов (рис.40) из [5] и важности или, вернее, неважности повторения описанных здесь конструкций катушек. Как следует из описания на АЛМАГ, его амплитудное значение магнитной индукции составляет (20±6) мТл. Разброс «±6» — это ±30%, т.е., индукция может быть от 14 мТл до 26 мТл, а это достаточно широкие границы. Учитывая это и нижеприведённую выдержку из о градации интенсивности, можно сделать вывод о том, что в описанной конструкции сложно получить высокоинтенсивное воздействие, какие бы катушки не применялись.

При применении катушек из толстого провода (рис.27) источник питания 12В/2А не может обеспечить работу 3-х таких катушек даже с батареей конденсаторов ёмкостью более 15000 мкФ – напряжение питания просаживается до 7-8 В, уровень импульсов не превышает 0,5 В и уменьшается их длительность. Более-менее с такими катушками работает двухкатушечный вариант, но и здесь питание просаживается до 8-9 В, а импульсы не достигают 0,7 В. Увеличение витков в таких катушках приводит к неудобству пользования ими (очень габаритные и тяжёлые).

Если же нужен вариант аппарата с одним или двумя индукторами и требуется получит импульсы большой интенсивности, то следует заменить блок питания на более мощный или на более высоковольтный, пусть даже всего на 3-5 вольт.

Дополнение.

Пока статья проходила модерацию, был собран четырёхкатушечный вариант на транзисторах 60N03 в корпусах D2PAK, со светодиодной индикацией и кнопкой сброса таймера. На рис.41 показаны внутренний и внешний виды и форма импульса длительностью около 2 мс (резисторы R7. R8 взяты по 15 кОм). Файл печатной платы добавлен в архив.

В приложении к тексту есть архив с описанием некоторых аппаратов (на МАГ 30-3, Градиент-1, Полюс-101 и АЛМАГ-01 есть схемы) – желающие могут ознакомиться с ними более подробно.

Литература.

1. В.М. Боголюбов, Н.П. Пономаренко, «Общая физиотерапия», С-Петербург, «Правда», 1997 г.

2. В.Я. Гармаш, Д.Р. Ракита, О.М. Урясьев, А.К. Ушмаров, «Общая физиотерапия», Учебное пособие, Рязань, 2006 г.

3. А.М. Беркутова, В.И. Жулева, Г.А. Кураева, Е.М. Прошина «Системы комплексной электромагнитотерапии», Москва, «БИНОМ», 2000 г.

4. В.С. Улащик, «Физиотерапия. Универсальная медицинская энциклопедия», Минск, «Книжный Дом», 2008 г.

5. В.Е. Илларионов, В.Б. Симоненко, «Современные методы физиотерапии», Москва, «Медицина», 2007 г.

Источник