Одежда промысловика

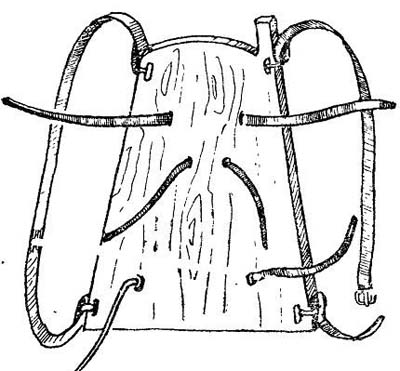

Охотники поверх одежды надевали специальную накидку (лаз или лузан) (Рис. 1), которую шили из холста или сукна, для прочности края накидки обшивали сыромятной кожей, иногда она имела кожаные защитные «крылья» на плечах. Такая накидка имела множество внутренних накладных карманов для размещения охотничьих принадлежностей и добычи, а сзади пришивалась петля для топора (Рис. 2). Для зимней охоты к накидке пришивали капюшон. Накидку подпоясывали кожаным ремнем с железной или медной пряжкой.

Осенью на промысле носили кожаные сапоги с мягкой подошвой без каблуков и голенищами выше колен (бакилы) (Рис. 3). С похолоданием на ноги надевали обувь (кыс), сшитую из коровьих шкур. Головка обуви делалась из шкуры, снятой чулком с ноги коровы, а на подошву шла шкура со лба или груди, голенища выше колен шили из сукна или кожи. В сильные морозы носили комбинированную обувь (ишим или тюни), головка которых была скатана из овечьей шерсти, а голенища из сукна или холста пришивались к валяной головке. В верхней части голенищ были пришиты шнурки для подвязывания к поясу. Эта обувь была легкой и удобной.

Для ходьбы на лыжах была специальная кожаная обувь (лызя кöм) (Рис. 4), которую изготавливали из толстой сыромятной кожи с загнутыми кверху носками, с петлей на носке. Иногда к такой обуви пришивали меховые голенища (ныра кöм) (Рис. 5).

У охотников сохранился тип головного убора в форме шлема с ушками, шитый из сукна (Рис. 6). Ижемские коми носили меховые шапки долгоушки (Рис. 7). Для защиты от комаров носили накомарники (Рис. 8).

В состав одежды охотника входила портупея — кожаный ремень (Рис. 9), на котором крепились необходимые для охоты мелкие предметы: пороховница для хранения пороха, кожаный мешочек для дроби и мерный стаканчик, чтобы взять точно нужное количество пороха.

Источник

Культура, история русского Севера

религия, быт, промыслы, фольклор…

Одежда русского северного охотника, 1878 год

Верхнюю одежду русского зверолова — с одеждой инородца мы уже познакомились — составляет так называемый шойданик: длинное, до колен, платье из крестьянского сукна, покрытое сверху домашним холстом. На ноги надеваются штаны из того же сукна, длиной немного пониже колен, где они оканчиваются опушкой, в которую продет шнурок, чтоб можно было завязать их у ноги. Ноги обертываются онучами или, что то же самое, портянками, т. е. просто кусками холстины, до 3 аршин длины (2 с небольшим метра).

Поверх онуч одеваются еще ишимы, кожаные чулки с пришитыми к ним из толстого холста голенищами. Эта обувь приноровлена к тому, чтобы было легче и мягче ходить на лыжах; к тому же холщовое голенище, если и намокнет скорее во время слякоти, зато скорее и высохнет и не испортится, что очень важно для промышленника, по целым дням бродящего по снегам сибирской тайги.

Что шойданик не стеснял движения, промышленник опоясывается сыромятным ремнем с натопорней, т. е. с железной скобкой, которая привешивается с левого бока к ремню для ношения топора. Топор продевается топорищем в скобку и находится таким образом всегда под руками.

На спину надевается обыкновенно паняга (поняга) вместо кузова или ранца. Паняга — это доска, более полуаршина длиной (40 см) и в четверть аршина шириной (18 см). По сторонам паняги, справа и слева, находятся две ременные лямки, которые связваются на груди. К верхнему краю паняги прикрепляются ремешки, и на них вешается добыча.

На первый взгляд паняга представляется лишней, потому что много легче и проще привязать добычу к поясу, чем таскать за спиной доску. На самом же деле это не так: доска предохраняет шкуру зверя от теплоты, исходящей от человека, а, следовательно, от прелости, а уберечь шкурку от всякой порчи для промышленника всего важнее — ради этого он готов перенести всякие неудобства.

Сверху шкурки защищены от порчи лузаном. Лузан ничто иное, как полотнище холстины, посередине которого вырезается отверстие, куда продевает промышленник голову.

Лузан и сзади, и спереди свешивается до пояса и прикрывает как одежду, так и прикрепленную к паняге добычу зверовщика. Это незамысловатое одеяние оказывает большую услуги: как бы много не висело на ветках снега, как бы часто не падал он на пробирающегося между деревьев зверолова — лузан все-таки защитит его. С него легко стряхнуть хлопья, стало быть и дичь сохранена, и одежда не мокнет, а при сухой одежде гораздо меньше шансов и на простуду.

Для защиты рук от холода, промышленник надевает мохнатки. Делаются они из оленьих камасов (шкура с концов ног): верхняя часть перчатки шьется шерстью вверх, а нижняя, приходящаяся на ладонь — из выделанной кожи. Мохнатка закрывает всю руку до локтя; та часть мохнатки, которая выше идет кисти, делается из оленьей кожи. У кисти она пришивается не вплоть, а между ней и рукавицей оставляется поперечный разрез, опушенный шерстью, чтобы в случае надобности можно было высвободить руки, но не бросать мохнаток на землю или не терять времени на то, чтобы прятать их.

Самую же существенную необходимость для зверолова составляют лыжи.

По материалам журнала «Природа и охота», 1878 год

Источник

Лаз — промысловая накидка

Лузан — полоса. домотканого сукна длиною аршина два; сукно это подшивается по краям крепким холстом, выходит, значит, мешок, кругом зашитый, но в руках ловкого зырянина из одного мешка является два, куда и складывается провизия или другие дорожные или охотничьи принадлежности. А.В. Круглов. Лесные люди

ФОТО ИГОРЯ АНДРИЯНОВА

Лаз, он же лузан или лус, как непременный атрибут снаряжения коми-зырян, упоминался в рассказах об охотничьих промыслах этого народа практически всеми путешественниками, посещавшими край коми в XIX веке.

Столь частые упоминания явно свидетельствуют о том, что подобный вид снаряжения был в диковинку для жителей европейской части России, чего не скажешь о территории Западной Сибири и севера Архангельской губернии, где охотничье снаряжение коми-зырян, искусных промышленников, было известно с давних пор.

Традиционно в специальной литературе лаз принято именовать «промысловой накидкой».

И действительно, данный атрибут охотничьего снаряжения напоминает наплечную одежду-накидку, история появления которой восходит к временам глубокой древности, когда человек, проделав в шкуре отверстие для головы и подпоясавшись, догадался использовать получившуюся конструкцию в качестве наплечной одежды.

Кстати, подобие такой примитивной накидки демонстрирует герой Сильвестра Сталлоне в фильме «Первая кровь».

Следующим шагом в эволюции этой одежды, вероятно, можно считать пончо латиноамериканского континента и другие подобные ему виды накидок.

Но в отличие от накидок из шкуры или пончо, лаз продвинулся по своеобразной эволюционной лестнице несколько дальше, соединив в себе функции одежды, защищающей от снега и дождя, и заплечного мешка, позволяющего переносить инструменты, трофеи промысловой охоты или рыбной ловли.

Причем и то и другое совмещено в данной конструкции настолько тесно, что невозможно сказать, чем же в большей степени является лаз: наплечной накидкой или же средством для транспортировки грузов.

80-летняя Зоя Канева из деревни Черноборская Ижемского р-на до сих пор ходит на охоту в своем суконном лазе. ФОТО АРТУРА АРТЕЕВА

Наиболее важным конструктивным элементом, отличающим лаз от простой накидки, является наличие спереди и сзади двух больших карманов, ширина которых совпадает с шириной полотнища.

Задний карман за счет своей глубины (как правило, почти в два раза) превосходит объем переднего и предназначен для переноски охотничьих трофеев либо инструментов, в то время как в переднем кармане, часто разделенном по вертикали на два отделения, традиционно хранятся необходимые в пути мелочи и небольшой продуктовый паек.

Для фиксирования накидки на поясе по нижнему переднему краю к лазу пришивался специальный узкий ремень, охватывавший при опоясывании заднюю сторону накидки.

При этом задняя сторона с большим карманом, которая была почти в полтора раза длиннее передней, порой доходила чуть ли не до бедра владельца, прикрывая от ветра и холода поясницу (правда, только в том случае, если задний карман был пуст).

Там же, на задней стороне лаза, с внешней стороны, на спине, часто пришивалась (а вернее сказать, монтировалась) специальная жесткая петля из толстой кожи для топора. Нередко по бокам к лазу пришивались специальные треугольные наплечники, напоминающие разрезанные рукава и создающие дополнительную защиту от снега.

Длина таких наплечников варьировалась от совсем небольших до очень длинных и широких, спускавшихся почти до самого локтя.

Иногда накидка-лаз снабжалась капюшоном, который был или треугольной формы и тогда напоминал башлык или монашеский куколь, или круглой, что делало его похожим на капюшон малицы.

Лаз для ношения топора за спиной. ФОТО ИГОРЯ АНДРИЯНОВА

Крой и материал, из которого изготавливалась такая накидка, различались в зависимости от сезона и климатических условий, при которых предполагалось ее активное использование.

Так, на старых фотографиях конца XIX — начала XX вв., сделанных в разных районах Усть-Сысольского уезда Коми и в южных районах, населенных коми-пермяками, нередко можно видеть лаз довольно простого кроя прямоугольной формы.

Его верх изготавливался из выделанной кожи коричневого или черного цвета и подбивался плотной холщовой тканью. Такой лаз хорошо защищал от дождя и ветра, а потому использовался летом и в межсезонье.

В зимнее время, в период сильных холодов с большим обилием снега, применялся лаз из плотного цельнотканого холста, изготовленного на ткацком станке. В этом случае окрас полотна мог быть либо белым, либо в виде чередующихся широких поперечных полос коричневого и серого цветов.

Считается, что оба варианта расцветки служили для маскировки охотника либо на равнине, либо на пересеченной местности в условиях заснеженного леса.

Кожаный лаз с наплечниками в традиционном для коми охотничьем костюме XIX века. ФОТО ИГОРЯ АНДРИЯНОВА

Иногда можно было встретить лаз из полотна, которое вязалось из особо прочных шерстяных и льняных нитей. Нередко накидка изготавливалась из сукна.

В этом случае для прочности подшивали кожу там, где ткань испытывала наибольшие нагрузки и подвергалась истиранию: на плечах, груди, а также на спине, где крепился на специальной кожаной петле топор.

Существуют отдельные упоминания об использовании накидки-лаза, изготовленной из выделанной шкуры, которую носили мехом наружу.

Но все же такие экстремальные варианты встречались редко, так как, по словам охотников, слишком высока была вероятность при случайной встрече принять охотника, одетого в такой лаз, за зверя, со всеми вытекающими последствиями.

В советское время в связи с постепенным исчезновением некоторых традиционных материалов, таких как плотный домотканый холст, и появлением новых, лаз нередко изготавливался из брезентовых и водоотталкивающих прорезиненных тканей, шинельного сукна и даже из искусственной кожи.

При этом в его конструкции появились новые элементы. Например, небольшие нагрудные карманы и специальные погончики, либо пуговицы, препятствующие соскальзыванию с плеча ружейного ремня.

ФОТО АРТУРА АРТЕЕВА

В связи с повсеместным переходом коми-охотников на казнозарядное охотничье оружие, заменившее традиционные дульнозарядные кремневые и пистонные ружья и винтовки, спереди к лазу нередко стали пришивать патронташи на несколько патронов.

Благодаря своей практичности, проверенной многими поколениями охотников в условиях таежной полосы, лаз использовался не только промысловиками. Так, по сведениям известного сыктывкарского исследователя Н.Д. Конакова, лаз был известен также охотникам Карелии.

Хорошо знали этот вид одежды и представители русского населения Западной Сибири, чье знакомство с промыслово-охотничьей культурой коми, оптимально приспособленной под условия тайги и лесотундры, началось еще во времена расцвета первого русского заполярного города Мангазеи.

Ремонтный набор для одежды — обязательный элемент в комплекте старого охотничьего лаза. ФОТО ЗОИ ТИМЧЕНКО

Этот знаменитый западно-сибирский Клондайк XVII века как магнит притягивал охотников за «мягкой рухлядью» — дорогой пушниной, ценившейся в свое время в Западной Европе буквально на вес золота.

А потому здесь особо был востребован опыт промысловой охоты и оптимально подходившее для нее традиционное снаряжение, а также одежда народа коми, который пришел в этот край из-за Урала одним из первых.

Его приход, безусловно, способствовал налаживанию контактов между представителями коренного населения — уграми и самодийцами и новыми русскими поселенцами.

И по сей день некоторые охотники-коми продолжают использовать лаз в качестве промысловой одежды.

Несмотря на то что теперь он изготавливается из современных материалов, лаз мало чем отличается от тех, что на протяжении столетий защищали своих владельцев от непогоды, одновременно являясь удобным средством для переноски небольшой поклажи и трофеев охотничьего промысла.

Источник

Одежда для леса — лузáн

Хотелось бы напомнить о самой эффективной и, очевидно, древней одежде в лесу – о лузáне.

Нет, курточки, с сотней карманов из мокнущей или шуршащей тряпочки, верно, тоже хороши. Особенно для тренировки памяти – в какой карман ты положил срочно нужный патрон.

Тема о лузане настолько очевидна, что, странно, что никто еще не начал шить этот продукт тысячелетней лесной истории в массы.

Скорее всего, потому, что это изделие под силу сшить и школьнику на уроке труда. Минут за десять.

Происхождение этой универсальной одежды авторы словарей связывают с Севером и Сибирью, однако аналоги встречаются всюду, и даже в обеих Америках.

Наиболее сочное описание лузана попадается у Брокгауза и Эфрона: «это часть одежды зверопромышленника, состоящая из подбитой холстом суконной полосы, с круглым отверстием посредине, через которое лузан надевается на голову. Помещение между холстом и сукном служит для сохранения во время промысла провизии и добытой дичи». Исчерпывающе.

В описании отсутствует конфигурация карманов и обвеса. Не потому ли иногда встречаются имитации, до смешного утратившие свое назначение. То есть без мешков, или с крохотными внутренними кармашками, куда войдет пара рукавиц, и то, вы их сразу потеряете. Или нашьют внешних карманов для снега, или всюду пришьют патронташи. А то придумают тройной запор для топора, который можно вынуть, только сняв лузан, и развязав три бантика.

Поделюсь и своим опытом.

Изначально лузаны шились из самотканого сукна. Оно делалось полосатым, по причине двух доступных цветов овечьей шерсти – серого и белого. Потому что третий — черный для зимней охоты подходил меньше. А полосатость заимствована нашими предками у зебр — для маскировки.

Но в 90-е какие-то жучки, представляясь музейными работниками, забрали у доверчивых бабушек и куда-то увезли все ткацкие станки из деревень, и нынче самотканое сукно уже в диковинку. А ведь еще в 80-х такие станки стояли через дом, и на них по весне ткались полотна и половики.

Вначале – на что лузан похож – представляем два мешка из под крупы – один спереди, другой сзади. Которые сшиваются открытой стороной так, чтобы лузан ровно лежал на плечах. И оба этих мешка готовы принять 60 кг груза – хватило бы здоровья их утащить.

Теперь – забудем мешки – и то же самое кроится из шинельного грубого сукна снаружи, из брезента или льняного грубого полотна внутри – к телу. Выдерживать клин не обязательно – сукно и лен сами примут форму плеч, и не будут резать шею. На месте карманов два куска материй не прошиваются.

В центре прорезается отверстие по диаметру шеи, с прорезью спереди, чтобы вошла голова, и отверстие было диаметром с шею, а не с голову. Внутренняя подкладка подворачивается через отверстие наружу и прошивается, чтобы край сукна не тер шею. Отверстие рассчитывается так, чтобы передний мешок был покороче, а задний подлиннее.

Спереди мешок чуть ниже пояса, с условием, что, приняв груз, ремнем (а лучше сыромятным шнурком или крепкой веревочкой) передний клапан подтянется к поясу. Сзади длина мешка лузана ниже пояса см. на 40-50.

На плечи может нашиваться прорезиненная ткань на капроновой основе – она не шуршит — для защиты от кухты, мокрого снега или дождя, кожа хуже, потому что она мокнет – скользит и ссыхаясь — гремит. Но лучше – конечно — тонкое сукно. Эти наплечники закрывают наполовину и предплечья. Стрельбе это не мешает.

Можно пришить капюшон – такой теплый лузан, хорошо помогает от ветра на реке и кухты в лесу. Однако в тайге он понадобится только при ходовой охоте с собаками на белку-соболя, и в большие морозы. Если учесть, что путики вами очищены от нижних ветвей, и кухты, собственно, нет. А если есть — ее можно сбить кайком.

Если такой лузан сделать с большими мешками, в нем удобно выходить с промысла рекой. Но грузить задний мешок лучше без фанатизма. Если груза много — поверх лузана легко надевается и рюкзак – достаточно подпоясать пустой задний клапан шнурком.

В большом лузане хорошо ночевать у нодьи. Им застеливают постель из веток. Отверстие для головы закрывается капюшоном, из него не тянет, а большой формат делает ночевку комфортнее. Спереди будет нодья, сзади – заспинник. А спину вам согреют собаки. Главная собака будет греть плечи, средняя поясницу, а младшая ноги.

Передний мешок имеет глубину см. 20-25. В переднем мешке удобно греть руки, сунуть рукавицы, спички, держать патроны в жестком брезентовом мешочке и в отдельном мешке — чифирбак и кружку с закуской, а также камень для заточки ножа, сам нож в чехле и на шнурке, шило-крючок, капроновую нить для починки улядей, гвоздики и проволоку для починки лыж, нитки-иглы для починки одежды. Зачем таскать инструменты – затем, что не задавят. И если они есть – они не понадобятся. А также компас, надежно привязанный на крепком шнурке. Наружные карманы не приветствуются – зачем вам снег в карманах, если вовсе невмоготу – хочется кармана – его можно пришить с внутренней стороны.

В заднем мешке прорезается (точнее не прошивается) единственное отверстие, с удобной стороны, в которое вы легко сможете засунуть глухаря, не снимая лузана – самую большую добычу, которую стоит носить внутри лузана.

На спине лузана делается кожаная петля для топора, который нужен всегда и должен доставаться очень легко – на ходу. Почистить от веток путик, срубить жердь для капкана, заготовить дров на костер, постучать по кедру, чтобы пошевелить белочку, хотя это белочку и не шевелит, а если шевелит, то это видят только собаки, прорубить отверстие в дуплистой лесине, чтобы попробовать выкурить кота дымом, свалить сушину для нодьи, и т.д.

Лузан подпоясывают или кожаным длинным сыромятным шнурком, или крепкой веревкой. Смысл подвязывания и в том, что вы можете с помощью ремня или шнурка, перенести часть груза с плеч на бедра, или уравновесить лузан, если груза будет много в заднем мешке. Для этого пришиваются к заднему мешку лузана петли из кожи, несколько ниже пояса, через которые, с этой целью, пропускается шнурок. Большой лузан может принять припасов на неделю похода.

В остальное время задний клапан лузана не подвязывается и болтается свободно, не давая потеть. Если холодно, шнурком удобнее обвязывать задний мешок снаружи, края лузана подвернутся к телу и станет теплее. Ремнем это не получится, если в заднем мешке добыча. Если добычи немного, шнурком можно зафиксировать задний мешок, чтобы он не бил по спине.

Хорош и летний вариант лузана, который носится на рыбалку по лесным речкам, по лесной работе. Его шьют из брезента и прорезиненной ткани. Летний вариант заменяет рыбацкий разгрузочный жилет, плащ, а если понадобится, и коврик у костра.

Источник