ЛЕСТОВКА

Кое-где ещё сохранились надомные ремёсла, которыми славились наши бабушки и прабабушки: вышивка, пошив одежды, вязание. В порядке вещей, когда дарят нам рукавички или паголенки со знакомым с детства, дорогим сердцу узором. Не покупные, а домашние — хранящие тепло родных материнских рук. Но есть ремёсла совершенно забытые. Представьте себе. Встаёт мать или бабушка из-за ткацкого станка и протягивает вам лестовку, сверкающую бисером: «Возьми, чадо, молись лестовкой во спасение своё, да не забывай молиться за наше здравие, а потом и за упокой. » С каким бы трепетом мы приняли эту святыню, и как бы её хранили! Увы, всё это в прошлом. Утрачено ткацкое искусство, кто теперь делает лестовки?

И всё же есть такая мастерица. Живёт она в дальнем уголке Удорского района, в селе Пучкома. Зовут её Нина Ивановна. К ней-то и отправился я за ткацкими секретами.

Хозяйка встретила меня приветливо, только вот незадача: по-русски не умеет говорить. Выясняется, что Нина Ивановна — настоящий домосед, из родного коми села ни ногой. Только раз в жизни привелось ей выехать за пределы района, в Визингу к сыну. Но с тех пор зареклась. «В этой Внзинге страх один. Горы, кругом горы! Нет, не по мне это», — объясняет она.

Среди староверов, которых большинство в селе, Нина Ивановна считается «наставницей мирских», то есть обычных православных. Это не мешает ей жить в дружбе со староверами, даже участвовать в общих панихидах. Староверы в основном и заказывают у неё лестовки. Заказы приходят из соседних деревень и даже из Сыктывкара.

Хозяйка выкладывает на стол свою «продукцию». Красиво: многоцветие бисера, среди него сверкают бусины, словно жемчуг. Беру одну лестовку. Она совершенно белая — и нитки белые, и бисер.

— Такую лестовку берут с собой в могилу. Её надевают на руку покойнику, — объясняет мастерица.

И вспомнил я про обычай, который однажды меня удивил. Умер человек, его обрядили как положено, а в дополнение на левую руку намотали обыкновенную нитку с сотней завязанных на ней узлов. Оказывается, это символизирует лестовку — чтобы душа покойного молилась за живых. А настоящую лестовку класть в гроб не стали. Самим нужна.

По-прежнему лестовки в округе считаются «дефицитом». Мастерица-то одна, а у неё своё хозяйство, так что ремеслом занимается время от времени. Чтобы соткать одну лестовку, ей требуется один световой день. Вот и считайте.

— Как вышла на пенсию три года назад, так я занялась ремеслом, — рассказывает она. — И Богу стала молиться открыто, а до этого в себе веру носила. Вот так всё началось. Когда лестовка мне понадобилась, то обратилась я к сельчанке Александре Фёдоровне Жучевой, которая единственная в округе их делала. Она и на ткацком станке умеет. Но старенькая очень, уже глаза не видят. На словах мне объяснила — вот я и сделала лестовку. Смотрю, а людям тоже надо. Так и начала ремесленничать.

— А если вы мне на словах объясните, я тоже научусь?

— Вай, вай видлы. Попробуем.

Долго хозяйка втолковывала свои секреты, помогал ей переводчик, — но ничего я не понял. Махнула она рукой, внесла в горницу необычное сооружение, наподобие станка, и начала ткать. И сразу растворился языковой барьер, и сразу стало всё ясно. Со страхом я тоже приступил к станочку — и получилось!

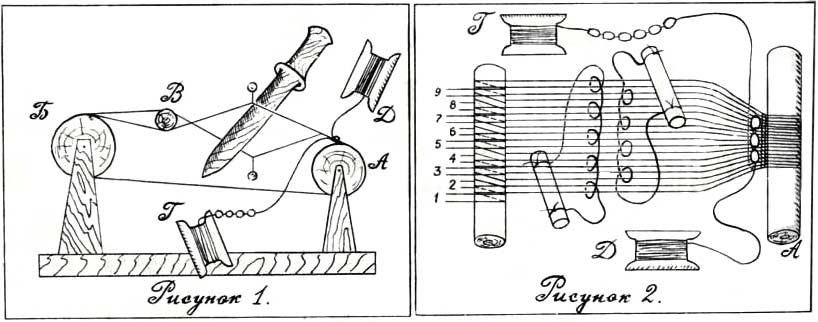

Всё, оказывается, просто. Вообще, для изготовления лестовки могут служить ножки табурета, спинки кровати и прочие подручные предметы. Но лучше сделать простейший станок, как у удорской мастерицы. Состоит он из трёх брусков (два из них, А и Б жёстко закреплены на штангах — см. рис. 1), двух растяжек и «паня». Берём катушку с обыкновенной ниткой № 10 и начинаем намотку на бруски А, В и Б. Садимся к станку так, чтобы брусок А почти касался живота — далее эта поза сохраняется на протяжении всей работы. Конец нитки закрепляем внизу бруска А и протягиваем к Б, захлёстываем его снизу вверх и тянем обратно к А. По пути оборачиваем нить петлёй вокруг бруска В (его поначалу держим на весу рукой). Затянув петлю на В, дотягиваем катушку с ниткой до А и захлёстываем его сверху вниз. Первое кольцо готово.

Так и продолжаем. Нить наматываем равномерно вдоль брусков, тесным рядом, чтобы получилась лента толщиною в одну нить. Всего нужно намотать 18 колец. Сложность в следующем: в первом и втором кольцах петлю вокруг В оборачиваем по часовой стрелке, в двух последующих кольцах — против часовой, затем снова два раза по часовой — и т. д., поочерёдно. Должно получиться 5 нечётных и 4 чётные пары. Таким образом, брусок В раздвигает по вертикали нечётные (верхние) и чётные (нижние) пары, и в образовавшееся пространство между рядами пар можно пустить поперечную нить, чтобы получилась «плетёнка», ткань.

Но прежде надо сделать растяжки, при помощи которых мы будем перекрещивать нечётные и чётные пары. Берём тонкую верёвочку и, оттянув вниз нечётные пары (см. рис. 2), прихватываем их пятью петельками. Концы этой петлистой верёвочки привязываем к какому-нибудь стержню чуть толще спички. Чётные пары оттягиваем вверх — и делаем то же самое. Петельки свободно висят на нитяном ряде, но стоит потянуть за палочки вниз и вверх — и пары отделяются друг от друга. Причём, нечётные, которые были вверху, идут вниз, а чётные (были внизу) поднимаются вверх.

Теперь готовим поперечную нить. Берём катушку Г (желательно плоскую, картонную) с ниткой и насаживаем на неё 318 бисеринок и три бусины (45 + бусина + 51 + бусина + 99 + бусина + 123). Конец нитки связываем с другой, которая намотана на такую же катушку (Д). Одну из них протягиваем в пространство между верхним и нижним рядами пар — так, чтобы узел касался середины бруска А. Теперь можно ткать.

Итак, перед нами ряд из 18 нитей, слева свешивается катушка Г, справа — катушка Д. Делаем «крест» — оттягиваем растяжки, и в образовавшееся пространство влево протягиваем Д. Отпускаем растяжки и протягиваем Г вправо. Получилась «плетёнка». Концы стягиваем, чтобы две нитки плотно прилегли к бруску А. Всовываем «пань» (он напоминает деревянный нож с тонким лезвием) меж рядов и подбиваем «плетёнку» к бруску, чтобы была плотнее. Этот цикл повторяем несколько раз. Теперь поперечная нить закреплена на основе. Наступает черёд бисера.

Меж рядов протягиваем Д. Туда же, но в обратную сторону, тянем Г, на нити которой насажен бисер. Отделяем три бисеринки (они свободно скользят по нити), подтягиваем их на середину между верхним и нижним рядами — и «панем» подворачиваем их, чтобы они «вылезли» меж ниток верхнего ряда и там «застряли». Затем снова протягиваем Д. Потом делаем «крест»: в образовавшееся меж растяжками пространство просовываем «пань» и подбиваем, уплотняя ткань. Далее в той же последовательности: нить — нить с бисером — нить — «крест». Бусины используются как «великие ступеньки» (см. рисунок лестовки). От ткача требуется художественный вкус: выбор бисера и нитей по цвету. Матерчатые лопасти пришиваются, когда готова лента с бисерными «ступеньками».

Вот и весь секрет. Мастерица напутствовала меня:

— А если кому непонятно будет, пускай приезжает в наше село, спросит у людей Нину Ивановну Жучеву. Я всегда здесь. Найти не трудно.

М. СИЗОВ.

Фото автора.

«Вера»-«Эском», № 93-94, июнь 1993 г.

Источник

Лестовка старообрядческая своими руками пошаговый

ЛЕСТВИЦА ДУХОВНАЯ запись закреплена

ЛЕСТОВКА – КАК СДЕЛАТЬ САМОМУ.

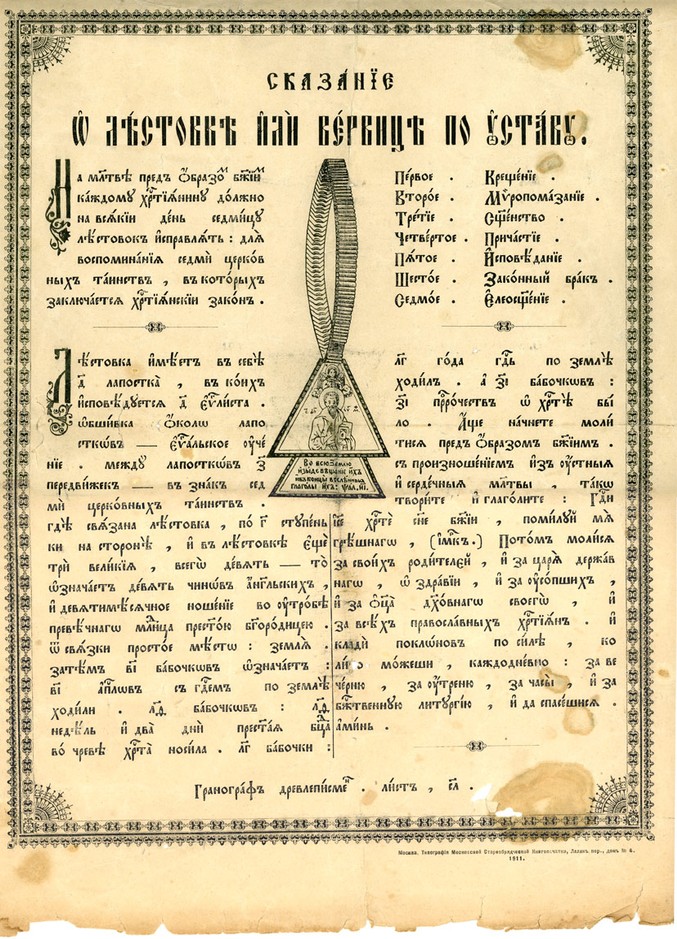

«Изсуни оружие, и заври сопротив гонящих мя. Рцы души моей, спасение твое есмь Аз» — пс. 34.4, древняя иноческая молитва на ношение лестовки. Старообрядческая лестовка – это как бы дорожка из кожаных ступенек (бобочков), попарно между собою переплетающихся, оба конца которой закрепляются в треугольниках-лапостках. Установленное число ступеней для каждого лествичного круга – 100 и 3. (Т.е. 100 малых и 3 — больших). Так заповедал еще в 4-ом веке свт. Василий Великий, составляя правила иноческих уставов для древнеегипетских отшельников. Из монастырей некоторые посильные духовные подвиги переняли для себя и благочестивые миряне и, в повседневном обиходе каждого христианина-молитвенника древней Византии, крепко обосновалась особая веревочная молитвенная «вервица», ставшая, впоследствии, «лестовкой-красавицей» на Святой Руси.

Начало каждого молитвенного правила по лестовке называется «землею»: это небольшое пустое пространство из кожи, протянутое от верхнего края лапостков. Дальше идут первые двенадцать первых малых ступеней, которые обозначают двенадцать Христовых апостолов. Следующие за ними тридцать восемь – говорят нам о тридцати восьми недельном пребывании Христа-Младенца во чреве Пресвятой Богородицы. Здесь, ради опровержения некоторых случающихся иногда подложных толкований, отметим так же еще и знаменательное для общей церковной символики число «сорок», заключающее в себе совместное количество тридцати восьми малых и двух больших ступеней. Вторая половина лестовки начинается с напоминания о тридцати трех годах земной жизни Христа Спасителя, за которые поставлен с соответствующим числом последующий промежуток, а последние семнадцать малых ступеней свидетельствуют о семнадцати ветхозаветных пророчествах о Христе. Здесь, на пустом кожаном промежутке перед лапостками, мы символически восходим уже на небо. Отдельным образом отстоят у верхнего края лапостков с двух сторон три особые большие ступени, которые вместе с другими тремя, находящимися в самом кругу лестовки, составляют число «девять», по числу чинов ангелов-небожителей, четыре лапостка символически изображают четырех евангелистов, а пропущенная по краю лапостков обшивка указывает на евангельское учение. Треугольная форма лапостков – в честь Пресвятой Троицы.

Изготавливаются лестовки по отработанной в течение веков строго определенной технике, которая имеет свои особенности. Две аккуратно отрезанные кожаные полоски шириною 1 – 1,5 см переплетаются между собою, образуя лествичные ступени, которые сильно затягиваются и фиксируются на плотную бумажную основу (трубочки). Длина отрезка особого значения здесь не имеет. На целую лестовку обычно уходит полоса величиною чуть больше метра, но не всегда возможно и конструктивно работать с таким материалом. Поэтому, для практического удобства, используются отрезки по короче, которые аккуратно соединяются между собою таким образом, чтобы подобная техника не представляла ущерба для качественной прочности и внешнего вида готовой лестовки. В основание лапостков берется жесткий картон, сверху которого наклеивается соответствующая для изделия ткань или кожа, обшивку на краях лапостков, в целях практической долговечности, тоже лучше делать из натуральной кожи. Во внутренней части между лапостками зашиваем семь небольших бусин или кожаных лоскутков, которые указывают на семь церковных таинств. Украшаются лапостки по вкусу и выбору мастерицы – бисером, паетками, золотой нитью. На весь процесс работы по изготовлению одной лестовки уходит от шести до восьми и более часов, в зависимости от сложности внешней отделки. Качественно сработанная, добротная лестовка может быть стать для неизменной спутницей и любимым другом на многие годы.

Здесь можно сделать заказ на недорогие лестовки из кожзаменителя.

Источник

Трудами братии Валаамского монастыря: изготовление лестовок

«Изыде Иаков от студенца клятвеннаго и иде в Харрань. И обрете место, и спа тамо: зайде бо солнце, и взят от камения места того, и положи возглавие себе, и спа на месте оном. И сон виде. И се лествица, утверждена на земли, eяже глава досязаше до небес, и Ангели Божии восхождаху и низхождаху по ней»

Одна из паремий, читаемых на богородичные праздники, повествует нам о лестнице Иакова. Этот образ восхождения к Богу в церковном предании часто ассоциировался с Пресвятой Богородицей, ставшей для падшего человечества воистину лестницей от земли на небо. И если говорить о символике, то в Православной Церкви есть незаслуженно забытые чётки «лествица», обильно наполненные символическим смыслом.

Происхождение чёток предание относит ко времени преподобного Пахомия Великого, который, будучи основателем монашеского общежития, ввёл их для неграмотных своих учеников-монахов, обязанных произносить каждый день известное число молитв и поклонов.

Говорят, что привычка молиться по лестовке так сильно укореняется в сознании иноков, что некоторые, засыпая вместе с лестовкой в руке, порой продолжают чуть слышно повторять молитву Иисусову: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Лестовка – это нескончаемая молитвенная дорожка, состоящая из переплетённых между собой твёрдых кожаных ступенек – «бобочков». Начало и конец молитвенного круга – «земля» и «небо» – фиксируются и заключаются между двумя парами треугольников, называемых лапостками. В изготовленных согласно правилам лестовках в каждом бобочке в виде свитка заключена Иисусова молитва.

Изготавливаются лестовки по отработанной в течение веков строго определённой технике, имеющей свои особенности. Традиция изготовления лестовок в наши дни весьма распространена, однако едва ли можно найти подробное описание этого процесса в литературе.

Лестовка содержит 109 ступеней-бобочков, состоящих из скрученных в тугой свиток кратких молитв. Их текст приведён в дореформенной редакции: сотня молитв Иисусовых дополняется тремя ступенями с молитвой «Аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» в начале и конце молитвенного круга, а в середине находятся ещё три молитвы: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии си», «Помяни мя, Владыко, егда приидеши во царствии си» и «Помяни мя, Святый, егда приидеши во царствии си», во образ Святой Троицы.

Отдельно можно вспомнить о «богородичных лестовках», которые иногда используют в основном для домашней молитвы. Здесь ступени разбиты по десяткам, общее число которых составляет 15 отсчётов. Особое устройство богородичной лестовки предназначено для специального молитвенного правила Пресвятой Богородице, когда на малых ступенях читают «Богородице Дево, радуйся…» на каждую ступень, а на больших ступенях – молитву «Отче наш…».

Лапостки украшаются обшивкой (и нередко обрамляются бисером). Далее следуют три «аллилуйных» бобочка и полоска кожи, называемая «землёй», а в конце лестовки следует такая же полоска, называемая «небом», понуждающая молитвенного труженика к восхождению «гор̀е». Даже само количество молитвенных ступенек наполнено символическим смыслом. Начальные 12 молитв символизируют 12 апостолов Христовых, 38 ступеней – 38 недель, когда Пресвятая носила Христа, 33 ступени символизируют годы земной жизни Спасителя, а 17 оставшихся ступеней – 17 исполнившихся ветхозаветных пророчеств о Христе. Замкнутость чёток и лестовок означает непрестанную, вечную молитву.

Треугольная форма лапостков установлена в честь Пресвятой Троицы – неразделимого понимания трёх божественных ипостасей: Бога Отца, и Сына, и Святаго Духа. Оканчивающие лестовку две лопасти – символ двух скрижалей завета Божия, которые в Новом Завете раскрыты в четырёх Евангелиях (четыре стороны двух лопастей). На лопастях часто изображаются евангелисты, благовестие которых должно руководить христианами и в молитве, и в жизни.

В «правильных» лестовках внутри лапостков вшиты семь маленьких бисерных или кожаных передвижек, которые снаружи обычно не видны. Обозначают они одновременно и семь церковных таинств, и соответствующее количество лестовок с Иисусовой молитвой, которое устав обязывает вычитывать нас в ежедневном молитвенном правиле.

Напомним все семь церковных таинств, неизменно сохраняемых Православной Церковью:

4) Евхаристия (т.е. Причащение)

5) Исповедь (Покаяние)

7) Елеосвящение (Соборование)

Иногда молитвой по лестовке допускалось заменять чтение иных молитв, канонов и даже участие в определённом Богослужении. Так, например, за Вечерню – шестьсот молитв или триста поклонов, за кафизму – триста молитв.

Неудивительно, что в синодальный период бытования Церкви лестовка оказалась позабытой, ведь всё, что напрямую ассоциировалось с расколом, целенаправленно подвергалось уничтожению и забвению. Тем не менее, преподобный Серафим Саровский иногда изображается именно с лестовкой.

Чётки – одно из традиционных монашеских поделий. Многие святые отцы писали, что свободное время в келии должно быть занято таким механическим трудом, который не отвлекает инока от молитвы. Поэтому некоторые братия вяжут монашеские шапки, некоторые плетут шерстяные вервицы, а недавно освоено и производство кожаных лестовок. Как и столетия назад, весь процесс производства осуществляется вручную: скатываются в свитки молитвы, нарезается кожа, украшаются бисером лапостки. Всё вручную, каждое действо сопровождают молитвой.

Источник