- Лечение при травмах запястья

- Кратко об анатомии запястья

- Виды травм

- Общие принципы лечения

- Роль бандажей и ортезов

- Бандажи

- Преимущества

- Ортезы

- Преимущества

- Правила оказания первой помощи

- Категорически не рекомендуется:

- Лонгеты из полиуретана в травматологии: современная альтернатива гипсу

- Из чего сделана полимерная повязка, и как она работает?

- В чем преимущества полиуретановых лонгет?

- Всё настолько хорошо?

- gormed.su

- Особенности приготовления, наложения и снятия гипсовых лонгет

- Некоторые виды повязок

- Как контролируют скорость затвердевания

- 6 правил наложения повязки

Лечение при травмах запястья

Травмы запястья составляют около 40% в общей статистике травматизма верхних конечностей, при этом 50% из них приводят к пожизненному снижению функциональности кисти или даже инвалидности.

В большинстве случаев лечение при травмах запястья осуществляется в соответствии с общими принципами лечения травм, о чём подробнее будет рассказано далее. Высокий уровень посттравматических осложнений объясняется, в первую очередь, особенностями анатомического строения запястной зоны, оставляющем немного шансов на лёгкие формы переломов, вывихов или растяжений запястья.

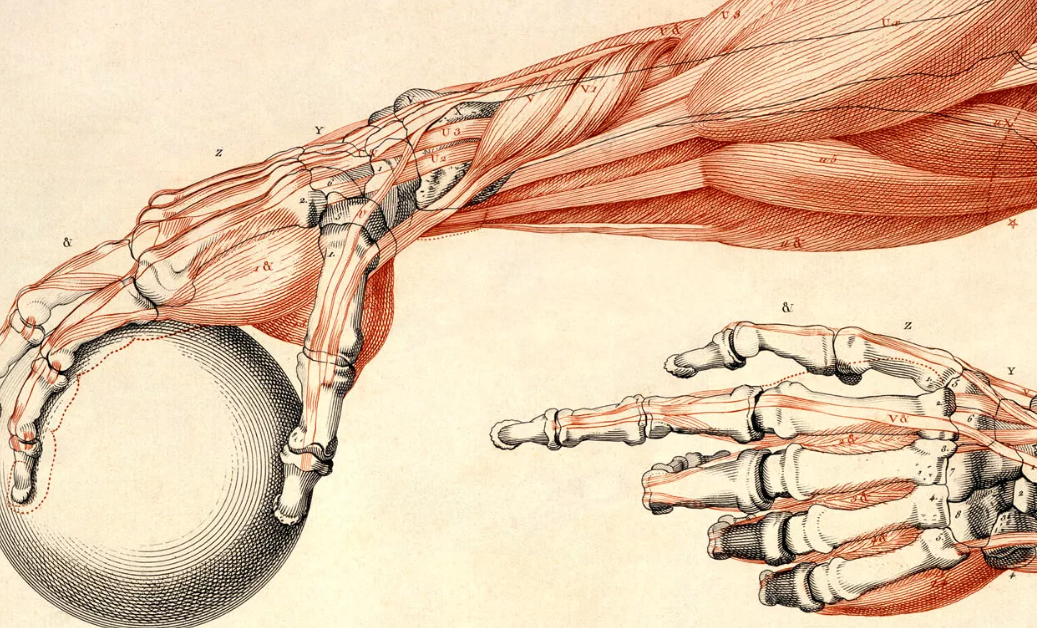

Кратко об анатомии запястья

Запястье — это отдел кисти, располагающийся между пястью (пястными костями) и предплечьем (локтевой и лучевой костями). Запястье образовано восемью губчатыми костями, расположенными в два ряда: головчатая, гороховидная, крючковидная, ладьевидная, полулунная, трапеция, трапециевидная и трёхгранная.

Кости запястья прочно скреплены связками, благодаря чему энергия удара, нанесённого по одной из кости, равномерно распределяется по всему запястью. Это служит своеобразной системой защиты, в первую очередь — от переломов. Вместе с тем, если перелом или вывих запястья всё-таки случился, то из-за большой скученности костей и, соответственно, связок, травма всегда получается более обширной чем, например, при простом переломе лучевой кости.

Виды травм

Травмы запястья механической этиологии классифицируются по характеру повреждения:

- перелом — нарушение целостности кости;

- вывих — смещение концов костей сустава относительно друг друга;

- растяжение и разрыв связок — частичное или полное нарушение целостности связок;

- ушиб — повреждение мягких тканей без нарушения целостности кожного покрова;

- рана — повреждение мягких тканей с нарушением целостности кожного покрова;

- размозжение — разрушение тканей, приведшее к полной потере их жизнеспособности.

Общие принципы лечения

При любых травмах запястья лечебно-терапевтические меры проводятся в следующей последовательности:

- Остановка кровотечения. В зависимости от интенсивности кровотечения выполняется ушивание раны с коагуляцией сосудов, или просто накладывается тугая повязка. Требуется при открытых переломах, ранах и размозжении запястья.

- Репозиция. Выполняется соединение фрагментов сломанных костей, вправление вывихнутых суставов или сшивание разорванных связок.

- Иммобилизация. Для фиксации выполненной репозиции запястье частично или полностью обездвиживают при помощи ортопедических бандажей или ортезов, реже — гипсовых повязок.

- Противоотёчная терапия. Для снятия болевого, воспалительного и отёчного синдрома назначают нестероидные противовоспалительные препараты, при сильных отёках — диуретики. Для устранения гематом используют мази согревающего действия.

- Реабилитация. Восстановление мышечного тонуса и функциональной полноценности запястья при помощи ЛФК (лечебная физическая культура), массажа и физиопроцедур (магнитотерапия, электрофорез и пр.).

В случае размозжения тканей может быть поставлен вопрос о проведении эндопротезирования (замена кости имплантатом) или ампутации с последующим протезированием конечности.

Роль бандажей и ортезов

Основным условием восстановления повреждённых тканей запястья является снижение нагрузки на указанную область или полная её иммобилизация. Современная травматология решает обе названные задачи при помощи специальных ортопедических изделий — бандажей и ортезов.

Бандажи

Мягкие или полужёсткие изделия, позволяющие стабилизировать запястье в анатомически правильном положении и ограничить движения кисти руки, без полной её иммобилизации. Главная задача лучезапястного бандажа заключается в максимальной разгрузке мышц и суставно-связочного аппарата запястья, чтобы не препятствовать процессам регенерации повреждённых тканей.

Ношение бандажей на кисть руки показано при сильных ушибах запястья, частичных разрывах связок, лёгких формах вывихов и подвывихов без повреждения суставной капсулы, а также поздних этапах реабилитации после переломов.

Преимущества

- уменьшение риска вторичной травмы вследствие резкого движения или высокой нагрузки;

- снижение нагрузки на повреждённую область в период восстановления улучшает реабилитационный прогноз;

- предупреждение отёчности за счёт компрессионного сжатия.

Ортезы

Полужёсткие или жёсткие изделия, гарантирующие полную иммобилизацию кисти для обеспечения повреждённым тканям максимального покоя на весь период реабилитации. Необходимость в ношении ортезов возникает при переломах, невправимых формах вывихов запястья или полном разрыве связок.

Отдельно рассматривается вопрос фиксации большого пальца руки. Необходимость ограничивать его подвижность возникает не всегда, а потому и сделать это позволяют не все модели ортезов.

Преимущества

- доставляет меньше неудобств (в сравнении с гипсовой повязкой), без ущерба для жёсткости фиксации;

- возможность легко снять и надеть ортез при необходимости проведения лечебно-диагностических или гигиенических процедур;

- возможность регулировки объёма допустимых движений (в отдельных моделях).

Правила оказания первой помощи

При получении травмы запястье нужно максимально обездвижить, приложить на повреждённую область холод и как можно скорее доставить больного в травмпункт. При наличии сильного кровотечения накладывается жгут выше уровня раны.

Категорически не рекомендуется:

- проверять сгибательно-разгибательные функции руки для самодиагностики перелома — это может привести к смещению фрагментов кости;

- самостоятельно вправлять вывих — с вероятностью в 99,9% это приведёт к ухудшению ситуации;

- откладывать обращение к травматологу, иначе развившаяся отёчность и гематома усложнят оказание медицинской помощи.

Ну и конечно же покупка ортеза или бандажа, при всех достоинствах этих ортопедических изделий, не может служить альтернативой посещению врача, поскольку результативное лечение травм кисти, и запястья в частности, требует точной диагностики и комплексной терапии.

Источник

Лонгеты из полиуретана в травматологии: современная альтернатива гипсу

Классический способ лечения переломов – наложение гипсовой лонгеты. Она помогает зафиксировать поврежденную кость и обеспечить ей покой, иными словами создать оптимальные условия для правильного и максимально быстрого сращения. Гипс – проверенный временем, надежный и эффективный способ лечения переломов. Но у него есть некоторые недостатки, которые причиняют неудобства как пациентам, так и врачам:

- С гипсовой повязкой очень неудобно мыться. Каждое посещение душа превращается в самый настоящий квест. Нужно хорошенько обмотать лонгету целлофаном и постоянно следить, чтобы под него не попадала вода.

- Гипс – довольно тяжелый материал. Если его пришлось наложить на кисть или предплечье – это еще полбеды. Пациентам с переломами ног приходится намного сложнее.

- Гипс имеет свойство крошиться. Из-за этого он раздражает кожу, вызывает зуд. А почесать под повязкой не получится.

- Жесткая иммобилизация не только помогает, но и вредит. В организме человека есть такое правило: «то, что не работает – атрофируется». Если долго носить лонгету, бездействующие мышцы ослабевают, нарушается подвижность в суставе. Костная ткань без нагрузок слабеет – в ней развивается остеопороз.

- Если гипсовая повязка постоянно сильно давит на кожу, нарушается циркуляция крови. Из-за этого могут появиться пролежни, нарушается функция нервов. Особенно плохи в этом отношении циркулярные «глухие» повязки. После перелома развивается отек, ткани оказываются сдавленными внутри гипсового футляра.

- Гипс не очень хорошо пропускает рентгеновские лучи, поэтому зачастую бывает сложно проконтролировать, насколько хорошо срастается перелом.

Долгое время со всеми этими недостатками приходилось мириться. Ничего не поделать: перелом лечить нужно, а альтернатив старым добрым гипсовым лонгетам не было. В настоящее время альтернативы появились и уже широко применяются в травматологии. Современные врачи все чаще используют полимерный, или, как его еще называют, пластиковый гипс. Этой технологией пользуются и травматологи в клинике «Сова».

Из чего сделана полимерная повязка, и как она работает?

Собственно, в «пластиковом гипсе» как такового гипса нет. Он представляет собой «марлю» из полимера или стекловолокна, пропитанную полиуретановой смолой. Заготовки выпускают в виде бинтов или листов.

Когда в отделение травматологии поступает пациент с переломом или вывихом, врач при необходимости проводит репозицию (восстанавливает естественное положение отломков или вывихнутых концов костей), а затем накладывает полиуретановую повязку. Как правило, для того чтобы она активировалась и впоследствии приобрела окончательную жесткость, ее нужно размочить в воде. Некоторые материалы активируются при нагревании до 60–100 °C.

Многие виды таких повязок можно перемоделировать, превратить в съемные ортезы.

В чем преимущества полиуретановых лонгет?

Полимерные материалы лишены многих недостатков, из-за которых травматологи и их пациенты так не любят гипс:

- Они не боятся воды. Можно мыться, не снимая лонгету и не защищая ее от намокания. Одни материалы после водных процедур высыхают сами, другие в течение некоторого времени нужно просушить феном.

- Полимер не крошится и не вызывает раздражения кожи.

- Хорошая проницаемость для рентгеновских лучей существенно упрощает контроль за процессом заживления.

- Полиуретановая лонгета имеет ячеистую структуру и позволяет коже дышать.

- Заготовки хорошо тянутся в разных направлениях, и это дает возможность идеально моделировать повязку в соответствии с контурами тела.

- В отличие от гипса, многие полиуретановые повязки не жесткие, они упругоэластичные. Это помогает избежать проблем с нарушением циркуляции крови и ослаблением мышц.

- Полимер в среднем в 4–5 раз легче гипса.

Всё настолько хорошо?

Нет. Полиуретановые лонгеты имеют свои недостатки, и их можно применять не всегда. Врачи в нашей клинике обязательно рассказывают об этом пациентам.

В первую очередь нужно понимать, что такой материал дороже классического гипса. Процедура, конечно, стоит не космических денег, но разница в цене есть. В государственных клиниках вам такую повязку бесплатно, скорее всего, не наложат. Если не хотите испытывать дискомфорт от ношения гипса, вам в частную клинику.

Полиуретановые лонгеты сложнее снимать. Их нельзя разрезать ножницами, для этого нужна специальная пилка. Некоторые фиксаторы оснащены удобными застежками-молниями, но их стоимость будет еще выше.

Гибкие фиксирующие повязки из полимеров можно использовать не всегда. При серьезных переломах, когда высок риск смещения отломков, нужна жесткая фиксация. Этот вопрос в каждом отдельном случае врач решает индивидуально.

Еще один минус в том, что полиуретановые лонгеты отличаются по своим свойствам от классического гипса. С ними нужно правильно работать. Так как материал появился на рынке относительно недавно, не все врачи и медицинские сестры владеют соответствующими навыками. Нужно еще поискать клинику, в котором умеют работать с «пластиковым гипсом». Одна из таких клиник – «Сова».

В нашем травмпункте есть все необходимое для того, чтобы оказать квалифицированную помощь при переломах костей и других повреждениях. Наши опытные доктора накладывают обычный гипс и полиуретановые лонгеты, проводят первичную хирургическую обработку ран, репозицию отломков. Мы используем современные технологии, чтобы заживление у наших пациентов происходило максимально быстро и полноценно.

Источник

gormed.su

Особенности приготовления, наложения и снятия гипсовых лонгет

Заказать звонок

Для приготовления лонгет используют мелко размолотый порошкообразный гипс белого или сероватого цвета. Храниться он должен в сухом месте, поскольку при поглощении влаги теряет свои свойства. В зависимости от места перелома выбирают бинты соответственной ширины. Длина и толщина лонгеты также зависит от того, на каком участке тела она будет наложена.

Некоторые виды повязок

- Съемно-неподвижная. Используется при необходимости следить за раной и проводить регулярные лечебные манипуляции в месте перелома.

- Окончатая. От лонгетно-циркулярной отличается наличием «окна». К примеру, в месте перелома срочно должно быть проведено удаление атеромы лазером или другая процедура. В этом случае данную область оставляют открытой.

- Со стременем. Металлическая накладка, которую добавляют при наложении гипса на ногу: таким образом, конструкция защищена от разрушений при ходьбе.

Как контролируют скорость затвердевания

Замачивание происходит в теплой воде – около +40 0С. Ускоряет процесс затвердевания более высокая температура, а также добавление поваренной соли и 1%-й раствор квасцов. Если необходимо замедлить приготовление, жидкость наоборот охлаждают. Иногда добавляют 3%-й раствор глицерина.

Бинты опускают в воду полностью для максимального пропитывания. Как только пузырьки воздуха перестают выступать на поверхность, можно начинать наложение повязки на поврежденную часть тела.

6 правил наложения повязки

- На ногах лонгеты, как правило, укладывают по сгибательной поверхности, на руках – по разгибательной.

- Моделирование завершается непосредственно на пациенте в месте перелома.

- Закрепляют ее либо мягким бинтом, либо циркулярными ходами гипсового бинта.

- Пальцы кистей и стоп должны оставаться открытыми.

- Количество бинта определяется в каждом конкретном случае, а в месте суставов накладывают дополнительные витки.

- По завершении обязательным является рентген: при обнаружении смещения обломков делают репозицию и повторное наложение повязки.

Снятие гипсовой лонгеты проводится по назначению врача и длится, как правило, недолго. В медицинском центре в Красногорске для этого есть весь необходимый инструментарий – от хирургических ножниц Штилла и пилки для разрезания марлевого бинта до жгутов Эсмарха и щипцов Вольфа для раздвижения повязки. Категорически запрещается самостоятельно удалять гипс: технику разрезания материала, зажимания конечности и обработки кожи человек без медицинского образования правильно применить не сможет.

Уже приблизительно через 20-30 минут после наложения происходит частичное затвердевание материала. А полное его просыхание зависит от качества гипса и влажности в помещениях.

Источник