Mepk’s blog

Сказ о том, как я строил ламповый ревербератор

Однажды «в студеную зимнюю»… Ну, в общем, давно.

Итак, захотел я заиметь НЕмаленький НЕцифровой ревербератор.

Для тех, кто не совсем понял, о чем я — ссылка:

Итак, ламповых ревербераторов, выполненных в виде отдельных модулей, очень немного. Точнее, не заморачиваясь поиском, я выбрал Fender ’63 Reverb (он же 6G15). По нему много информации в сети, фотографий, а самое главное — процесс его сборки на русском очень подробно описал камрад SmartFold с очень популярного форума http://forum.guitarplayer.ru. Его подробнейшее описание сего действа можно найти здесь.

Схема ревербератора легко находится в сети и выглядит следующим образом:

Итак, начинаем с коробки. Реалии таковы, что размер куска сетки-гриля на переднюю стенку корпуса был СИЛЬНО ограничен. В итоге, внутренний размер от одной боковой стенки до другой был всего на 10 мм больше, чем длина ревер-танка (это та самая коробка с пружинами, которая является сердцем эффекта).

Проводим подготовительные работы:

Процесс подгонки, сборки, склейки, шпаклевки оставляем за кадром и на выходе имеем следующее:

Кроме того, изготовим шасси. В наличии оказалась боковая стенка от системного блока Aquarius. Толщина металла — 0,7 мм, чего для мелкого шасси, по-моему, достаточно. Чертим на листе разметку, вырезаем ножницами по металлу. Сразу размечаем и вырезаем крупные отверстия под лампы и окно под силовой трансформатор, потому что на согнутом шасси это будет делать не очень удобно. На линиях сгиба надрезаем лист микроболгаркой где-то на 0,1-0,2 мм. Все это делаем с использованием защитных средств (перчатки и защитные очки). Сгибаем лист по линиям надреза и фиксируем стенки вытяжными алюминиевыми заклепками. Получается нечто такое:

Откладываем шасси подальше и начинаем готовить монтажную плату. Делать это я старался так же, как в оригинальном устройстве: на специальных монтажных элементах — айлетах (eyelets).

Размещение компонентов в шасси, недолго думая, я взял от оригинала:

Правда, все равно немного от него ушел, поскольку в оригинале конденсаторы фильтра питания размещены наверху шасси и закрыты металлической крышкой. Я же перенес их внутрь шасси, сократив, таким образом, количество проводов.

Для быстрой оценки расположения элементов задействовал Corel Draw, получилось вот такое расположение:

и следующий план сверловки:

Оранжевым отмечены «технологические» отверстия, через которые будут пропускаться провода.

Сверлим необходимые отверстия такого диаметра, чтобы айлет входил в них с легким натягом и зенкуем их, делая несколько оборотов сверлом большего диаметра, чем диаметр отверстия. Это нужно для того, чтобы айлет плотно прилегал к поверхности платы и не выступал из нее.

Расклепанная плата выглядит приблизительно так:

Разумеется, вопросом приобретения необходимых комплектующих необходимо озаботиться заранее. Поскольку я не ставил задачу использовать только аутентичные компоненты, то подбирал детали исходя от личных предпочтений и цены.

Сердце любого лампового устройства — это его трансформаторы. Как-то даже два сердца получается. В качестве силового был заказан трансформатор со следующими обмотками (параметры которых я просто скопировал с характеристик трансформатора, продающегося в комплекте ревербератора с triodeelectronics.com, кажется).

Итак, характеристики обмоток трансформаторов:

- первичная обмотка: 220 В, 50 Гц,

- анодная вторичная обмотка: 250 В, 0,027 A

- накальная вторичная обмотка: 6,3, 1,1 A.

Драйвером ревербератора был выбрал популярный Magnetic Components Classic Tone #40-18030.

Танк ревербератора — Accutronics 4AB3C1B. Его входное сопротивление — 8 Ом, как можно прочитать из описания маркировки производителя. Поэтому и подключаем его ко вторичной обмотке на 8 Ом трансформатора #40-18030.

Еще в схеме присутствует дроссель. У меня был с индуктивностью 4 Гн, рассчитанный на ток 100 мА, вот его я и поставил.

Также для сборки нам потребуются ОНИ — лампы:

- 7025 — заменяется на 12AX7, в принципе. Я использовал Sovtek 12AX7WA

- 12AT7 — заменять нечем, да и не стоит

- 6K6GT — можно заменить 6V6GT, но придется пересчитать катодный резистор. Я же просто купил у простых американских трудяг-рабочих барыг пару не новых, но проверенных на ламповом тестере лампочек и одну NOS (New Old Stock — т.е. давно выпущенную лампу, которая лежала на хранении и никогда не использовалась).

В качестве проходных конденсаторов были выбраны Mallory 150, катодными стали Sprague Atom (недешевые заразы, как по мне), резисторы — новодельные, но в духе эпохи — Carbon Composition, катодным резистором лампы 6K6GT стал металлоксидный резистор, поскольку углекомпозитного такой же мощности найти не удалось. Конденсаторы питания — недорогие F+T, а в качестве выпрямительных диодов задействовал 1N4007, т.к. во-первых, они у меня были, а во-вторых — я все равно не знал, какие использовал Лео Фендер. Почему их три? Потому что в то время диоды имели маленькое рабочее напряжение и их соединяли последовательно, чтобы обеспечить необходимые требования к схеме.

Последовал рекомендациям товарища running и заменил потенциометр Tone с B50K на B25K, а Dwell заменил на A250K.

Поскольку руки уже чешутся, набиваем плату деталями и запаиваем необходимые провода, сверяясь с отрисованным расположением элементов и СХЕМОЙ. Не стоит производить сборку, основываясь только на layout.

В процессе сборки шасси с платой приобрело следующий вид:

Делаем «ремонт» в «домике» для ревера и любуемся результатом:

Крепим ревер-танк к передней стенке. Вообще, именно этот танк, по рекомендациям производителя, должен крепиться горизонтально к дну корпуса. Но, поскольку я скреплял стенки через бруски, места на нижней стенке не было. Рекомендации производителя имеют силу в том случае, если вы будете часто производить транспортировку устройства. Так как ревер стоит у меня дома и перевозиться не собирается — ничего ему не сделается.

Кстати, танк я крепил через резиновые втулки, чтобы он не был жестко притянут к корпусу. Еще его крепят, подвешивая на пружинах, но у меня таких пружин не нашлось.

Устанавливаем шасси в корпус:

Крепим задние крышки и включаем:

Звучит он приблизительно так:

Источник

Сделай сам

|       Дата публикации: 29 апреля 2003 г. |

Мне уже довольно давно хотелось собрать однотактный гитарный усилитель с «классическим» звучанием эпохи 50-х, например такой, как «Fender Princeton», а так же с классическими гитарными звуковыми эффектами — пружинной реверберацией и тремоло. Удобный случай представился в результате попытки повторить конструкцию «Firefly-R». Испытав уже собранную конструкцию я обнаружил, что в конечном итоге максимальная громкость звучания меня всё-таки не удовлетворяет; явно хотелось иметь возможность выжать «больше энергии», особенно в «чистом» (clean) звучании, не уходя в перегрузку. Поскольку место на шасси уже собранного «Firefly» имелось, срочно была произведена рассверловка под два дополнительных ламповых гнезда. Также потребовался новый, более мощный выходной трансформатор и ещё несколько технологических отверстий под дополнительные потенциометры, тумблеры. Пришлось разориться на собственно пружинный резонатор и драйвер-трансформатор к нему.

Готовая сборка усилителя

Я решил, не мудрствуя лукаво, оставив прежнюю «файерфлаевскую» конструкцию предусилителя (звучание которого мне нравилось), просто заменив выходной каскад, собранный по схеме классического «принцтоновского» — только не на одном, как обычно, а двух запараллеленных выходных лучевых тетродах 6П6С (они же 6V6GT) — идея была инспирирована схемой, найденной на сайте http://www.angela.com Идея, в общем, не оригинальна, но мне понравилась. Оттуда же я позаимствовал регулятор тембра и выключатель в цепи катода оконечного каскада. В общем, вот что получилось.

КОНСТРУКЦИЯ

О братимся к принципиальной схеме. На лампе V1a, одной из половинок двойного триода 6Н2П, собран первый каскад предусилителя. Потенциометром R4, так же, как и в «Firefly», можно регулировать усиление в районе 100 Гц. С сопротивления нагрузки R5 и разделительного конденсатора С3 сигнал направляется сразу в два интересных места — на регуляторы громкости и тембра, а так же на сетку лампы V2a, которая является драйвером блока реверберации.

Несколько слов о принципе пружинной реверберации. Пружинная реверберация, как и многие другие типы реверберации (включая цифровую), основана на следующем общем принципе — с предусилителя сигнал поступает на некоторое устройство, которое играет роль линии задержки (в случае реверберации устройство так же симулирует звучание собственно «эха» — задержку и затухающие отражения звука), после чего так называемый «мокрый» (wet), реверберированный сигнал рекомбинируется — подмешивается к «сухому» (dry), первоначальному сигналу, реверберации не проходившему. Обычно есть возможность контролировать уровень «мокрого» сигнала по отношению к «сухому», что, собственно, «является уровнем реверберации».

В пружинном ревербераторе роль линии задержки играет пружинный резонатор. Пружинный резонатор представляет собой электромеханическое устройство, в котором переменный ток звуковой частоты преобразуются в механические колебания посредством электромагнитного преобразователя, механически связанного с одной или несколькими стальными пружинами, в которых возбуждаются и распространяются колебания. Второй электромагнитный преобразователь преобразует колебания обратно в переменный ток, который затем усиливается рекомбинационным усилителем (роль которого в данной конструкции играет вторая половинка двойного триода V2b). Следует заметить, что возникающие колебания не только распространяются от одного преобразователя к другому по натянутым между ними пружинам, но и некоторое время существуют в объеме резонатора после прекращения возбуждения, отражаясь от границ активной среды (концов, за которые закреплены пружины) и постепенно затухая — это воспринимается как эффект «эха». В процессе игры всё новые колебания накладываются на уже существующие в резонаторе и это разнообразит гитарный звук. Важные параметры пружинного резонатора — это время задержки и время затухания, которое определяется как время, в течении которого реверберированный «мокрый» сигнал затухает на 60 децибел по отношению к первоначальному, «сухому» сигналу.

Большинство производимых на сегодняшний день пружинных резонаторов для реверберации имеют весьма низкое входное сопротивление (4-8 ом), что требует использования специального выходного трансформатора для согласования с лампой-драйвером — эту роль играет трансформатор Т1 в конструкции. Мною использован резонатор производства Accutronics, 4AB3C1B, который имеет входное сопротивление 8 ом. Это широко распространённая модель, которая используется во многих усилителях Fender. Выходной трансформатор Т1 драйвер-лампы — TF160 фирмы «Fender», паспортные параметры указаны в схеме.

Поскольку пружинный резонатор часто имеет внушительные габариты, целесообразно закрепление его на одной из боковых стенок корпуса усилителя (см. нижнее фото). Фирма Accutronics рекомендует закреплять его либо вертикально на боковой стенке, либо горизонтально, но не плашмя — на верхней или нижней стенках, поскольку в таком положении резонатор наиболее восприимчив к посторонним механическим вибрациям (если у вас есть усилитель с пружинным ревербератором, попробуйте несильно толкнуть его ногой во время игры — и вы услышите характерный «лязг» пружин). Целесообразно так же располагать резонатор, особенно «выходной» конец его, вдали от силовых трансформаторов, выходных трансформаторов звука во избежание паразитных наводок. Соединение со схемой усилителя производится экранированным звуковым кабелем — у большинства резонаторов металлический корпус является «землёй» и предусмотрены специальные разъемы для подключения стандартного аудио кабеля. В кожухе резонатора имеются отверстия для крепления. Рекомендуется применять средства механической амортизации при креплении его в корпусе усилителя, например, толстые резиновые шайбы. Нельзя прикручивать резонатор болтами непосредственно во избежание передачи и усиления рекомбинационным каскадом механических вибраций извне, а так же акустической обратной связи с динамиком усилителя. В результате этого в схеме может возникнуть самовозбуждение.

Вид изнутри шасси усилителя

Итак, с выходного электромагнитного звукоснимателя сигнал поступает на сетку лампы V2b. Конденсатор С11 служит для среза нежелательных верхних частот. С сопротивления нагрузки R15 «мокрый» сигнал, претерпевший реверберацию, через цепь R11, R12 направляется на сетку лампы V1b — второго каскада предусилителя, где он смешивается с первоначальным «сухим» сигналом. С помощью переменного резистора R12 осуществляется регулировка глубины реверберации.

В выходном каскаде применены лучевые тетроды 6П6С (6V6GT). Лампы соединены параллельно, что делает их общее эффективное внутреннее сопротивление примерно равным 2.5 килоом. В качестве выходного трасформатора используется универсальный однотактный выходной трасформатор звука — 125ESE фирмы «Hammond» Трасформатор рассчитан на мощность 15 ватт и позволяет выбирать сопротивление первичной обмотки в пределах от 2500 до 10000 ом при сопротивлении нагрузки — 4, 8 или 16 ом. Из-за своих габаритов трансформатор неплохо передаёт басы.

В цепь катодного конденсатора С9 включен выключатель S2 с помощью которого можно выбирать либо звонкое, яркое, выразительное «роковое» звучание (конденсатор включен), либо мягкое, кремовое, классическое «блюзово-джазовое» звучание (конденсатор выключен). Первое примерно соответствует звуку усилителей «Vox», второе — звуку классических однотактных усилителей «Fender». Такая простая модификация схемы, и так много разницы в звучании!

Генератор эффекта «тремоло» собран на лампе V3a — половине двойного триода 6Н2П. Другая половина лампы не используется. Генератор представляет собой несложный генератор инфранизкой частоты, сигнал с которого подаётся на сетки выходных ламп, осуществляя амплитудную модуляцию сигнала — это ощущается при игре как «вибрирущий» звук. Подобный эффект часто можно услышать на старых записях 60-х — «People are strange» группы DOORS, например. С помощью потенциометра R23 осуществляется регулировка глубины сигнала. Потенциометр R27 регулирует частоту генератора, или «cкорость» эффекта тремоло. Звук генератора слабо, но слышен в паузах между гитарными паузами (этим грешат многие фирменные ламповые усилки и даже моя фирменная BOSSовская примочка «Tremolo TR-2»!), и поэтому выключатель S1 предусмотрен для возможности полного выключения эффекта тремоло. Для удобства игры на сцене его можно вынести в ножную педаль.

Блок питания собран по классической схеме на силовом трансформаторе Т3, кенотроне 5Ц3С, ёмкостях фильтра С18-С21, сопротивлениях R33 и R34 и дросселе Др1. Вместо одного 5Ц3С можно использовать два параллельно включенных кенотрона 5Ц4С. Я вообще считаю, что любая уважающая себя ламповая аппаратура должна иметь кенотронное питание. Использование кенотрона, обладающего высоким внутренним сопротивлением позволяет использовать довольно низкие ёмкости фильтра. Для питания анодов ламп предусителя применён дополнительный двухступенчатый П-фильтр — R33-34 и С18-19. Это лучше, по-моему, чем одноступенчатый, но с большими ёмкостями конденсаторов. Если вы собираетесь переделать выпрямитель на полупроводниковый (чего я в общем делать не советую), не забудьте поставить задержку анодного питания. Возможно, вам придётся увеличить ёмкости C20 и С21 до 40-50 мкф. Больше 50 мкф увеличивать не советую, поскольку заметно падает динамическая отдача усилителя — большие ёмкости фильтра слишком хорошо слаживают перепады напряжения в цепи оконечных ламп, что приводит к «размытости» звука.

Вид сзади — справа, на боковой стенке вертикально укреплён пружинный резонатор

КОМПОНЕНТЫ

С игнальные конденсаторы, кроме С4, С5 и С6 я советую использовать либо бумажные (в порядке убывающего предпочтения: К40У, КБГ-И, БМТ-2 — если вам удастся найти К40У-9 с военной приёмкой, это как раз то, что надо!), либо высококачественные плёночные (К72-П6, К73-17, и.т.д.) — весьма неплохие результаты дают конденсаторы типа «orange drop» фирмы Sprague — 715P, 716P. В моей конструкции применялось ассорти из этих типов .

Конденсаторы C5 и С6 в цепи регулятора тембра, а так же конденсатор С4 я советую взять слюдяные — типа КСО (поищите в старой радиоле), или американские «silver mica». Керамические кондеры и близко к усилителю не подпускать!

Сопротивления я рекомендую взять углеродисто-плёночные, типа ВС, или если это вам более доступно — старые «сarbon composition» американские резисторы, которые широко использовались в ламповой аппаратуре 50х-60х годов. Есть и другие, элитные сорта углеродисто-плёночных резисторов для аудиофилов, но они дорогие.

Сопротивление R21 в цепи катодов ламп 6П6С — проволочное и должно рассеивать мощность как минимум 10 ватт. Мне попалось в руки 20-ваттное проволочное сопротивление типа «Brown Devil» фирмы OHMITE выпуска 1930х годов! Даже 20-ваттный резистор ощутимо нагревается за несколько минут работы усилителя, так что не скупитесь на рассеиваемую мощность. Можно использовать сопротивление типа ПЭВ-10.

Сопротивления R33 и R34 в цепи фильтра мне случайно попались прецезионные проволочные, DALE RS-5, мощностью 5 ватт. Можно использовать любые, мощностью от 3 до 5 ватт.

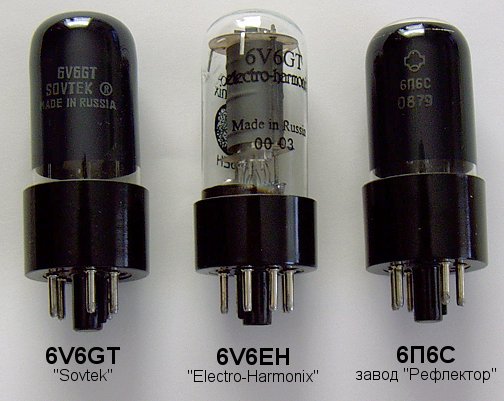

Конструкция усилителя предполагает довольно высокое анодное напряжение на анодах оконечных ламп — 346 вольт (напряжение снято с включенными в схему лампами — напряжение холостого хода выпрямителя составляет 416 вольт!) Это близко к предельному анодному напряжению 350 вольт, указанному в паспорте советских 6П6С. В старых усилителях Fender можно найти и не такие анодные напряжения — 400 вольт и выше — американские 6V6GT старого выпуска по видимому прекрасно это издевательство переносили. За счёт этого расширяется динамический диапазон усилителя, а на овердрайве старые «Фендеры» не фуззят а рычат! Я слыхал многочисленные жалобы американских владельцев антикварной аппаратуры, что лампы 6V6GT фирмы «Sovtek» (те же 6П6С советского выпуска, перемаркированные и проданные на Запад) более часто выходят из строя в старых усилителях производства 50х с анодными напряжениями в районе 450 вольт — и вообще, похоже, не любят таких экстремальных режимов. В старых американских 6V6GT так же отсутствует противодинатронное чёрное покрытие баллона в результате чего некоторые участки испускают красивое голубое свечение под бомбардировкой электронами (не путать со свечением попавшего в баллон газа)! Недавно по заказу фирмы «Electro-Harmonix» стали выпускаться в России лампы 6V6EH, которые, согласно рекламе, предназначены как раз для такой вот старой аппаратуры с высокими анодными напряжениями до 475 вольт! Что любопытно — без чёрного покрытия внутри баллона. У них тоже можно наблюдать голубое флюоресцентное свечение отдельных участков стекла.

В общем, какие бы лампы вы не использовали — осторожно. Снижать анодное напряжение я однозначно не рекомендую, чтобы не портить красивое звучание, а повышать — попробуйте и напишите о результатах.

СРАВНЕНИЕ ЗВУЧАНИЯ ВЫХОДНЫХ ЛАМП

В выходном каскаде усилителя были последовательно опробованы четыре лампы 6П6С выпуска 1979 года (фабрика «Рефлектор») и четыре лампы 6V6GT фирмы «Electro-Harmonix» (2000 и 2003 годов выпуска cоответственно). Лампы «Electro-Harmonix» были подобраны парами по току, хотя я не уверен, что для single-ended запаралелленой схемы это имеет такое значение, как для «пуш-пульной». Инструмент — «Yamaha Pacifica» (клон «Стратокастера»).

У лампы 6V6 Electro Harmonix много «высоких», очень яркий, даже несколько режущий звук (при одинаковом положении регулятора тембра). Сильно слышно скольжение по струнам между аккордами. При игре на хамбакере в некоторых положениях регулятора тембра вообще создаётся впечатление гитары, подключенной прямо в микшерный пульт — такой подъём высоких частот. У лампы довольно широкий динамический диапазон — звук компрессируется далеко не сразу и даёт не так уж много сустейна на овердрайве. Общая рецензия — может быть эта лампа и держит все 475 вольт анодного напряжения, но звучит, на мой взгляд, слишком уж ярко и хрупко. Если ваш усилитель на 6V6 испытывает завал высоких частот, можете установить эту лампу туда.

Источник