Фонокорректор Viola от CleverAudio: да здравствует винил!

Обмен опытом. Авторский ламповый фонокорректор из Санкт-Петербурга. Подробное описание конструкции, схема.

Скоро уж десять лет, как я произвожу небольшими партиями простой ламповый ММ-фонокорректор собственной разработки. Идея запустить в серию недорогой и доступный широким массам, влюбленных в музыку на виниле, как я сам, прибор возникла из простого человеческого стремления делиться лучшим, что у тебя есть, что радует и вдохновляет. Модель оказалась удачной и, распространившись среди меломанов, обрела некоторую популярность. Прибором часто интересуются, включают в тесты, его стали рекомендовать. Традиционно я даю своим изделиям имена полевых цветов. Вот и этот аппарат заслужил имя Viola, одновременно намекая на простой, но очень симпатичный цветок – фиалку и на музыкальный инструмент альт, диапазон и характер звучания которого, проявляя одну из своих характерных черт, Виола столь замечательно передает. Яркий, выразительный, тембрально насыщенный, но в тоже время комфортный звук, от которого не устаешь — это мне по вкусу!

Я глубоко признателен всем, кто, доверившись мне, решился принять в свою аудио семью мое изделие, поддержав тем самым его развитие. Удивительно, но именно этот несложный проект более других способствовал обретению мной новых знакомств, сближению с единомышленниками, некоторые из которых даже стали моими друзьями и коллегами. Разнородная критика (в том числе и нездоровая) также послужила для пользы дела, ведь именно благодаря придиркам осуществляется отладка потребительских свойств продукта, нацеленного на широкий круг пользователей.

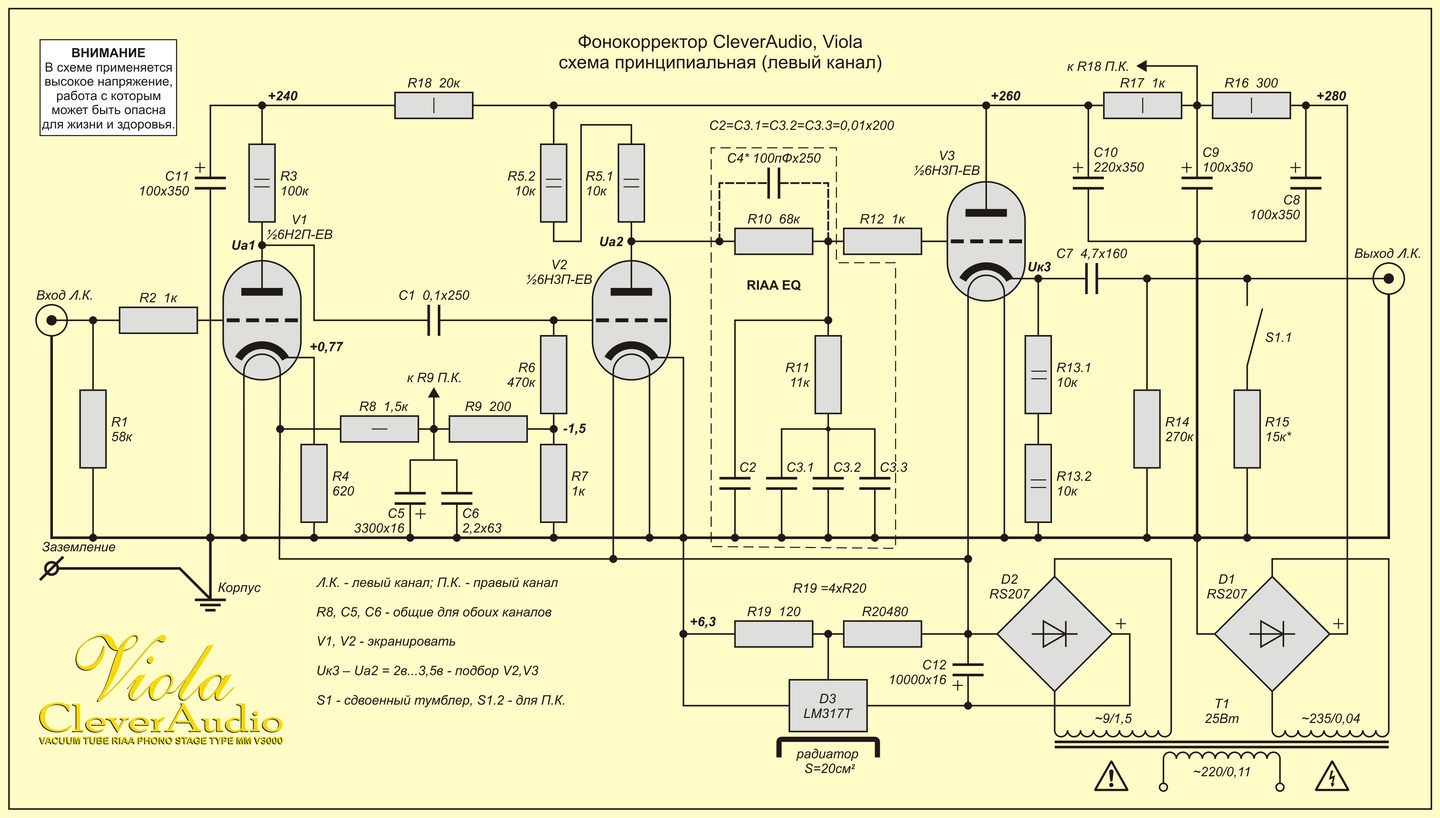

Принципиальная схема Виолы имеет свою долгую историю. Она – воплощение моего технического опыт и знаний, демонстрация моего личного вкуса, моих музыкальных предпочтений, свидетельство того, как я слышу, или лучше — какими хочу услышать звуки музыки. Впрочем, целиком за мою аудио философию отвечает другой фонокорректор, старший брат Виолы – Шемрок (Shamrock). Этот, стремящийся к бескомпромиссности, наполненный авторскими идеями, агрегат дорог, тяжел и масштабен. Но на сей раз не о нем.

Предлагаю свою версию «народного фонокорректора» в качестве некой иллюстрации собственных понятий о конструировании хорошо звучащего аудио-аппарата. Когда из того, что под рукой можно создать нечто вполне достойное, не заглядываясь на чужеземные деликатесы. Именно здесь уместно заметить, что советская электронная промышленность оставила нам до сих пор неисчерпанный запас бесценных даров. В их числе радиолампы, которые и доныне остаются прекрасным подспорьем для приложения творческих сил и приобщению к прекрасному. Мы, меломаны, хотим слушать музыку много и долго. И для этого нам нужны: с одной стороны – прекрасно звучащие, с другой – дешевые, доступные и надежные компоненты. А с отсутствием золотого тиснения «audiofiler» на этикетке мы как-нибудь смиримся. Посему, оставив брата аудиофила в мечтах о лучшем звуке – привычном для него состоянии вечной неудовлетворенности, обратимся к щедротам родного военпрома и приступим, наконец, к рассмотрению принципиальной схемы фонокорректора по имени Виола.

Внимание! Приведенная ниже схема имеет высоковольтное питание, неквалифицированное обращение с которым может стать угрозой для жизни и здоровья.

Взяв за правило, не использовать редкие или просто неразумно дорогие комплектующие, мной неспроста применены здесь отличные по звуку, долговечные и надежные отечественные лампы. Они настолько распространены и дешевы, что любая беспокойная меломанская душа, желающая дальнейшего аудио совершенства, обретает с ними широкие возможности для индивидуальной селекции звука. Мне, например, пришлись по сердцу лампы 6Н2П-ЕВ 80-го, олимпийского года выпуска. Применив их в первом каскаде усиления, я приобрел целую коробку этих ламп и теперь осмысленно комплектую ими свою продукцию. Кстати, довесок «ЕВ» – очень важен, т.к. лампы без него имеют значительно более низкие качественные показатели.

Половинка двойного триода с высоким коэффициентом усиления 6Н2П-ЕВ в первом каскаде моего фонокорректора включена классически, с общим катодом. Чтобы получить достаточное усиление, не используя катодный конденсатор, который хотя и устраняет местную обратную связь, но, на мой взгляд, нехорош для звука, резистор R4 имеет минимально допустимое значение. Отрицательное смещение на сетке лампы, порядка 0,7-0,8 вольт, за которое он отвечает, удовлетворяет условию, когда еще не возникает постоянный сеточный ток, препятствующий ничтожно слабому сигналу звукоснимателя полноправно управлять лампой, а влияние ООС слишком мало, чтобы пагубно сказаться на усилении. В результате, имеем: +35дБ и никаких «вредных» конденсаторов в катоде.

Для характеристики звукоснимателя немаловажно, какой нагрузкой на входе в устройство будет воспринят сигнал. Стандартное сопротивление согласования ММ-картриджей – 47кОм. С учетом разброса реальных входных параметров лампы, что позволяет подбирать экземпляр на свой вкус, возникает необходимость в уточнении значения резистора R1. Его значение, определенное статистическим путем, составило 58кОм и тогда комплексное входное сопротивление для большинства экземпляров ламп приблизится к стандартному.

Каскад №2. 6Н3П-ЕВ – уникальный, не имеющий зарубежных аналогов, отечественный двойной триод, известный своей линейностью и музыкальностью. Фиксированное смещение на сетке этой лампы обеспечено с помощью постоянного напряжения, взятого из общей для всех ламп стабилизированной накальной цепи. Благодаря такому решению, катод может быть просто заземлен. Установленный режим покоя каскада определяет положение рабочей точки, которая находится достаточно близко к области предельных параметров – в наиболее линейной зоне. Из-за избыточного выделения тепла анодный резистор R5 должен быть составным – 2х2Вт. Итак, усиление второго каскад: порядка 26дБ, без всяких ООС и лишних резисторов и конденсаторов в звуковой цепи.

Обычно корректирующая RIAA-цепь расположена сразу за первым каскадом усиления. Мне же представляется, что подвергать частотному выравниванию следует уже полностью усиленный по амплитуде сигнал. Последовательное прохождение сигнала через два инвертирующих каскада усиления с подобным характером нелинейных искажений, отчасти приводит к взаимной компенсации привнесенных ими гармонических доминант. После же того, как с помощью корректирующей цепи уровни высоких частот основного сигнала будут понижены, вместе с ними окажутся подавлены и высокочастотные составляющие искажений. Т.е. полоса гармонического спектра сузится, сохранив присутствие лишь ближайших к основному тону компонентов. Это скажется на итоговой благозвучности изделия, проявляясь, как незамутненное звучание с приятным тембром, благодаря присутствию в спектре преимущественно ранних гармоник (см. технические характеристики).

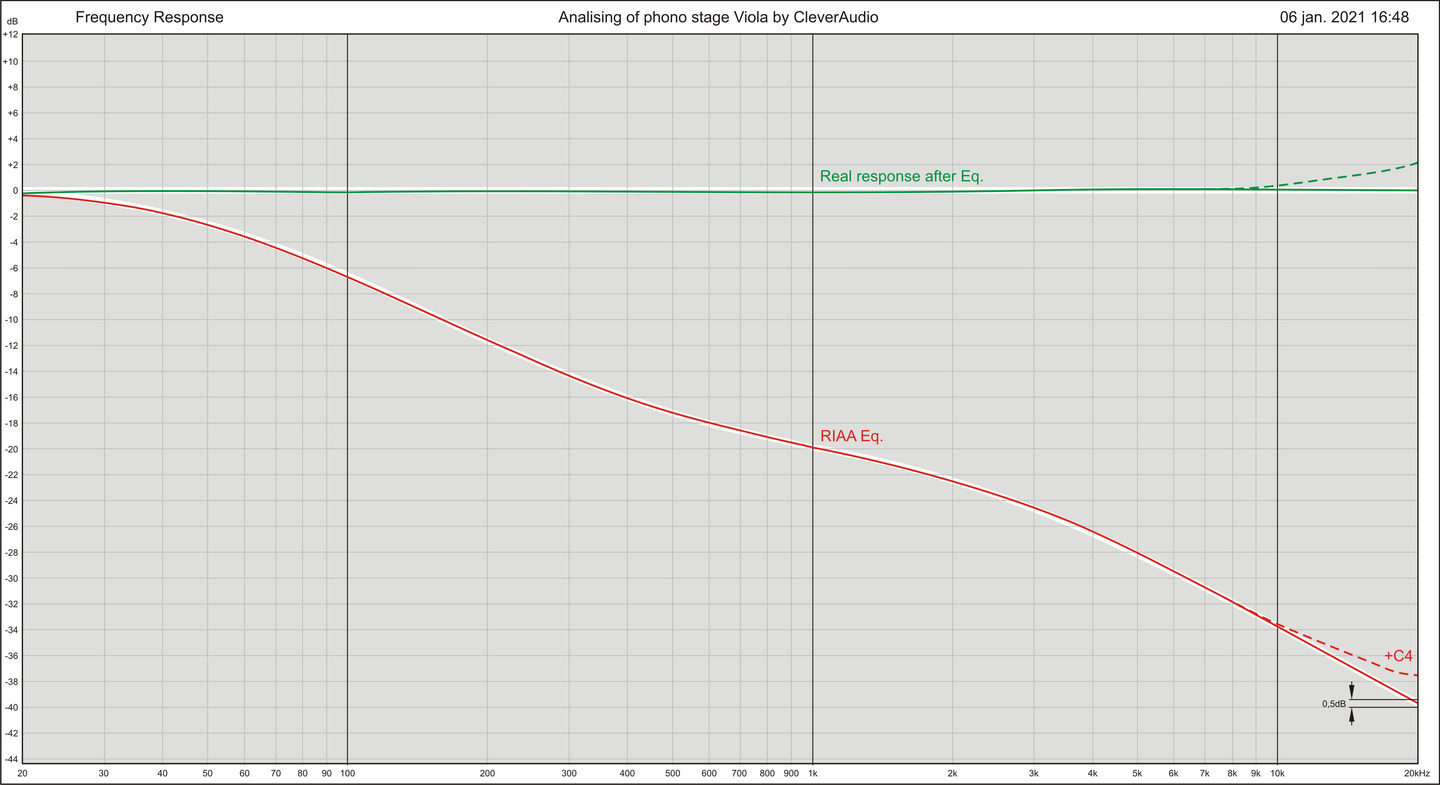

Цепь коррекции рассчитана так, что состоит только из элементов типовых номиналов. На представленном ниже графике видно, что реальная АЧХ коррекции не отклоняется от стандарта более, чем на 0,25дБ. Выше 10кГц, с помощью необязательного для цепи конденсатора С4, возможно дополнительно обеспечить незначительный подъем характеристики, достигающий уровня +2дБ на границе измерений. Не стоит смущаться его наличием. В реальности, с учетом всевозможных объективных обстоятельств, среди которых, например, емкость фоно кабеля, погрешность установки вертикального угла воспроизведения звукоснимателя (VTA) и пр., уровень сигнала в этой области частот получается заниженным, поэтому некоторое искусственное приращение представляется вполне уместным. Очевидно, что исключение С4 из схемы возвращает характеристике стандартный вид.

Третий, последний, активный элемент представляет собой катодный повторитель (1/2 6Н3П-ЕВ) непосредственно связанный с предыдущим каскадом. Такая связь – хороший способ, при определенных условиях, избавиться от межкаскадной емкости, ведь количество разделительных элементов в устройстве всегда хочется свести к минимуму. Катодный повторитель не увеличивает амплитуду сигнала, его задача – обеспечить устройству низкое выходное сопротивление, позволяющее сопрягаться с последующим компонентом аудиосистемы. С детства напуганный «страшными сказками» о катодных повторителях, с возрастом, получив собственный опыт, я так и не нашел отрицательных черт в этом простом и эффективном техническом решении. Так как входное сопротивление усилителей редко бывает меньше 10кОм, выходное сопротивление 180Ом, обеспеченное катодным повторителем, совместно с конденсатором С7, достаточно высокой емкости, создают подходящие условия согласования со стандартным усилительным оборудованием, учитывая и реактивные параметры межкомпонентных кабелей.

Несколько слов о выходной нагрузке. На мой взгляд, некоторое искусственное «утяжеление» выхода может пойти на пользу звуковой картине. Поскольку нагрузка любого усилительного каскада формирует его специфический гармонический спектр, окрашивающий звучание, то, уменьшение значения нагрузочного резистора позволяет эти краски несколько сгустить. Для проявления эффекта в схему введен подключаемый нагрузочный резистор R15 и если входное сопротивление усилителя высоко (50…100кОм), он может придись весьма кстати. По моим наблюдениям, с его участием звучание становится более разборчивым, артикулированным, тембрально выверенным, очищенным от эфирного шума, хотя немного более тихим, что, конечно, поправимо с помощью ручки громкости. К сожалению, оптимальное значение «утяжелителя» не определено и номинал R15 указан лишь ориентировочно, со звездочкой. Вероятно, оптимум будет для каждого свой. Применение этой «фишки», которая, на мой взгляд, может сыграть интересную, а иногда решающую роль, роль специфической добавки, благодаря которой возникнет совершенная очерченность звучания и выраженный эффект присутствия, я оставляю на усмотрение тех, кто соберется повторить описываемую конструкцию. Желая им успеха, все же, советую не пренебрегать данным способом звукового тюнинга.

Питание – вот где нельзя экономить на емкостях. Оно общее для обоих каналов, но каждый канал имеет собственную ветвь, что является гарантией отличного межканального разделения и не усугубляет одну из явных проблем воспроизведения стерео записи с винилового носителя.

Коротко о типах конденсаторов. В модуль коррекции хорошо подошли бумагомасляные – К40У-9 или слюдяные – К31-11, а вот в качестве разделительных С1 и С7 стоит применить полипропиленовые (MKP) или лавсановые (К73-16), как и С6.

В завершении, предоставляю наиболее полный перечень технических характеристик фонокорректора Виола:

— Усиление: 20Гц – 60дБ; 1кГц – 40дБ; 20кГц – 20дБ;

— Чувствительность: при 5мВ (1кГц) на входе – 0,5В на выходе;

— Частотная характеристика: +/– 0,25 дБ (20Гц…10кГц), +2дБ (20кГц);

— Отклонение от стандарта RIAA: +/– 0,25 дБ (20Гц…10кГц);

— Нелинейные искажения: 0,134% (2-я гармоника), 0,139% (2…9 гармоники);

— Входное сопротивление: 47кОм;

— Выходное сопротивление: 180Ом;

— Минимальное сопротивление нагрузки: 10кОм;

Источник

bootsector

bootsector

Ретротехника, самоделки и борьба с идиотизмом

На задней панели моего лампового усилителя можно увидеть разъём типа DIN-5 (СГ-5). Я оставил его как задел на будущее, точно не зная, как именно смогу его использовать. В этом году наконец наступила ясность — я задействовал его для подключения самодельного фонокорректора, вынесенного в отдельный блок.

Порой фонокорректор путают с темброблоком — узлом, позволяющим менять баланс высоких и низких частот для придания звуку желаемой окраски. У фонокорректора совсем другое назначение: без него не обойтись при воспроизведении музыки с виниловых пластинок, если используется магнитная головка звукоснимателя. Дело в том, что сигнал записывается на пластинки с изменением спектра: амплитуда низкочастотных колебаний существенно уменьшается, а высокочастотных — увеличивается. Это делается для снижения потерь; АЧХ такого преобразования называется кривой RIAA (Recording Industry Association of America) и выглядит следующим образом:

Чтобы восстановить сигнал в исходном виде, звуковую дорожку нужно «распаковать», а затем усилить сигнал до уровня, достаточного для подачи в схему основного усилителя. Этим и занимается фонокорректор. По сути, он представляет собой небольшой предусилитель со встроенным набором фильтров.

В большинстве заводских усилителей есть встроенный фонокорректор, но в моей самоделке его по понятным причинам не было. Фонокорректор можно было бы расположить в имеющемся корпусе, но тогда пришлось бы либо радикально уплотнять внутреннюю компоновку, чтобы разместить лампы в «подвале», либо отказываться от красивых зелёных индикаторов спереди. Эти варианты меня не устраивали, поэтому я решил сделать фонокорректор в виде отдельного устройства. А когда я взялся продумывать его конструкцию, то понял, что можно обойтись без отдельного блока питания, если использовать тот, что встроен в усилитель. Запас по мощности вполне позволял это сделать, а техническая реализация такого финта не представляла сложности. Таким образом, было решено делать фонокорректор в формате приставки к основному устройству. Лично я таких девайсов не встречал — хотя, быть может, они мне просто не попадались на глаза.

Я подвёл к разъёму DIN-5 накальное и анодное напряжения, а также провод «земли». Контакты я назначил так, чтобы в случае ошибочного подключения какой-либо другой аудиотехники замкнутых цепей не образовалось бы и ничего бы не сгорело.

В качестве корпуса для фонокорректора был выбран алюминиевый бокс фирмы Gainta (из той же серии, что и кожухи для трансформаторов усилителя). Я прикинул, что в нём можно разместить вот такую несложную, но проверенную временем схему на советских лампах 6Н2П:

Я нашёл её в интернете и немного модифицировал, почитав обсуждения на форумах. Затем я перерисовал схему в программе sPlan 7.0, создав свой шаблон оформления по мотивам иллюстраций в старых книгах по радиоэлектронике.

Рабочий макет фонокорректора я собрал на том же стенде, на котором три года назад собирал усилитель. Я закрепил ламповые панельки на том же расстоянии, на каком собирался их расположить в корпусе, и благодаря этому в дальнейшем смог просто переставить готовую схему с макета, ничего не перепаивая.

Классический «ламповый» навесной монтаж с максимальным использованием выводов самих радиодеталей не только упрощает сборку, но и позволяет снизить уровень наводок.

На схеме выше показан только один канал фонокорректора; для стереозвука их нужно два. Лампа 6Н2П представляет собой двойной триод, то есть можно было бы собрать каждый канал на своей лампе, но по многим причинам лучше использовать половинки разных ламп, как я и сделал.

Чтобы не ошибиться с разметкой корпуса, я сделал упрощённую модель будущего устройства в Inventor:

Я взял советские керамические панельки типа ПЛК-9 с пояском, позволяющим устанавливать экранирующие колпачки. Фонокорректор добавляет два каскада к цепи усиления, так что дополнительная защита от наводок не будет лишней. Полностью панельки не помещались по высоте, так что их пришлось немного вынести наружу. Чтобы пояски смотрелись лучше, я запланировал отполировать их. Ну а пока размечаем отверстия для ламп.

И сверлим много-много дырочек по контуру. Наверное, можно было использовать ступенчатое сверло большого диаметра, но я решил перестраховаться, чтобы не испортить заготовку.

Выровнять отверстия мне помогли точно подобранные по диаметру отрезные круги для дремеля.

Один из наиболее ответственных этапов работы — проделывание отверстий под стойки, к которым будет крепиться начинка. Нельзя ошибиться даже на 0,5 мм, иначе панельки просто не совпадут с окнами в крышке, а переделать что-либо будет очень сложно. Но всё получилось с первого раза.

Стойки не образуют в плане прямоугольник — так было сделано, чтобы внутренняя схема получилась более симметричной, а лампы смотрели «лицом» на меня.

После добавления фильтрующих конденсаторов по питанию получилась вот такая плотно упакованная начинка:

На снимке, увы, монтаж смотрится довольно беспорядочным, хотя я старался выполнить его как можно аккуратнее. Возможно, дело в том, что фотография плохо передаёт объём, и элементы с разных уровней накладываются друг на друга. На самом деле они разнесены на достаточное расстояние, а кое-где для безопасности на их выводы надеты изолирующие трубки.

В задней части крышки я пропилил арки диаметром чуть меньше, чем у кабелей. Вместе с бортиком, идущим по краю основания корпуса, это обеспечивает надёжную фиксацию кабелей, а крышка остаётся легко снимаемой.

На следующей фотографии левый кабель служит для подключения к блоку питания усилителя, средний передаёт выходной сигнал, а правый является входом для проигрывателя пластинок.

Доставшийся мне в наследство проигрыватель Radiotehnika «Ария-102-стерео» имеет выходной разъём того же типа DIN-5. Конечно, его можно заменить на современные «тюльпаны», но я решил оставить вещь в её оригинальном виде. Если у меня появится другой проигрыватель, проще будет перепаять разъём на кабеле фонокорректора.

Снизу к корпусу приклеены четыре ножки, вырезанные из листовой резины с хорошей «хваткостью».

Вот так система выглядит в сборе:

Фонокорректор работает чисто, практически не добавляет шума, так что можно даже не ставить на лампы экранирующие колпачки.

Меня нельзя назвать виниломаном, да и «Ария-102» — прямо скажем, не тот проигрыватель, от которого стоит ждать небывалых глубин звука. Свой фонокорректор я делал не с целью превзойти серийные решения. Скорее мне было интересно создать ламповое устройство в необычном форм-факторе — ну и получить возможность слушать грампластинки через свой усилитель, конечно же. В этом плане затея удалась на все сто.

Источник

bootsector

bootsector