Лабораторный генератор импульсов своими руками

напряжение питание………………………….220 В, 50 Гц.

За основу разработанной схемы функционального генератора, приведенной ниже, была взята схема из [1]:

Генератор выполнен по классической схеме: интегратор + компаратор, только собран на высокочастотных компонентах.

Интегратор собран на ОУ DA1 AD8038AR, имеющем полосу пропускания 350 МГц и скорость нарастания выходного напряжения 425 В/мкс. На DD1.1, DD1.2 выполнен компаратор. Прямоугольные импульсы с выхода компаратора (выв. 6 DD1.2) поступают на инвертирующий вход интегратора. На VT1 выполнен эмиттерный повторитель, с которого снимаются импульсы треугольной формы, управляющие компаратором. Переключателем SA1 выбирают требуемый диапазон частот, потенциометр R1 служит для плавной регулировки частоты. Подстроечным резистором R15 устанавливается режим работы генератора и регулируется амплитуда треугольного напряжения. Подстроечным резистором R17 регулируется постоянная составляющая треугольного напряжения. С эмиттера VT1 напряжение треугольной формы поступает на переключатель SA2 и на формирователь синусоидального напряжения, выполненный на VT2, VD1, VD2. Подстроечным резистором R6 выставляются минимальные искажения синусоиды, а подстроечным резистором R12 регулируется симметрия синусоидального напряжения. С целью уменьшения коэффициента гармоник верхушки треугольного сигнала ограничиваются цепями VD3, R9, C14, C16 и VD4, R10, C15, C17. С буфера DD1.4 снимаются импульсы прямоугольной формы. Сигнал, выбранный переключателем SA2, подаётся на потенциометр R19 (амплитуда), а с него — на выходной усилитель DA5, выполненный на AD8038AR. На элементах R24, R25, SA3 выполнен выходной аттенюатор напряжения 1:1 / 1:10.

Для питания генератора использован классический трансформаторный источник с линейными стабилизаторами, формирующими напряжения +5В, ±6В и ±3 В.

Для индикации частоты генератора была использована часть схемы от уже готового частотомера, взятая из [2]:

На транзисторе VT3 выполнен усилитель-формирователь прямоугольных импульсов, с выхода которого сигнал поступает на вход микроконтроллера DD2 PIC16F84A. МК тактируется от кварцевого резонатора ZQ1 на 4 МГц. Кнопкой SB1 выбирается по кольцу цена младшего разряда 10, 1 или 0.1 Гц и соответствующее время измерения 0.1, 1 и 10 сек. В качестве индикатора использован WH1602D-TMI-CT с белыми символами на синем фоне. Правда угол обзора у этого индикатора оказался 6:00, что не соответствовало его установке в корпус с углом обзора 12:00. Но эта неприятность была устранена, как будет описано ниже. Резистор R31 задаёт ток подсветки, а резистором R28 регулируется оптимальная контрастность. Следует отметить, что программа для МК была написана автором [2] для индикаторов типа DV-16210, DV-16230, DV-16236, DV-16244, DV-16252 фирмы DataVision, у которых процедура начальной инициализации по-видимому не подходит к индикаторам WH1602 фирмы WinStar. В результате после сборки частотомера на индикатор ничего не выводилось. Других малогабаритных индикаторов в продаже на тот момент не было, поэтому пришлось вносить изменения в исходник программы частотомера. Попутно в ходе экспериментов была выявлена такая комбинация в процедуре инициализации, при которой двухстрочный дисплей с углом обзора 6:00 становился однострочным, причём достаточно комфортно читаемым при угле обзора 12:00. Выводимые в нижней строке надписи-подсказки о режиме работы частотомера стали не видны, но они особо и не нужны, т.к. дополнительные функции этого частотомера не использованы.

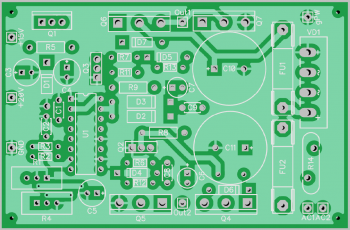

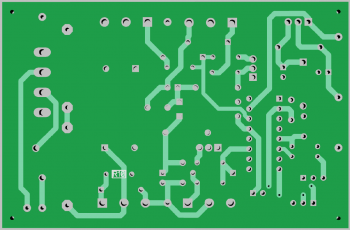

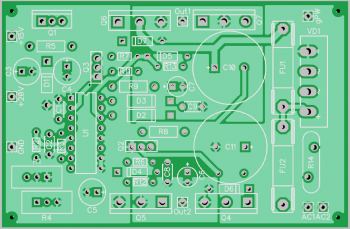

Конструктивно функциональный генератор выполнен на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита размерами 110х133 мм, разработанной под стандартный пластиковый корпус Z4. Индикатор установлен на палате вертикально на двух уголках. С основной платой он соединён при помощи шлейфа с разъёмом под IDC-16. Для соединения высокочастотных цепей в схеме использован тонкий экранированный кабель. Вот фото генератора со снятой верхней крышкой корпуса:

Перечень элементов и чертёж платы в Layout5 прилагаются.

После первого включения генератора необходимо проконтролировать питающие напряжения, а также установить подстроечным резистором R29 напряжение -3В на выходе DA7 LM337L. Резистором R28 устанавливается оптимальная контрастность индикатора. Для настройки генератора необходимо подключить осциллограф к его выходу, переключатель SA3 установить в положение 1:1, SA2 — в положение, соответствующее напряжению треугольной формы, SA1 – в положение 100…1000 Гц. Резистором R15 добиваются устойчивой генерации сигнала. Переместив движок резистора R1 в нижнее по схеме положение, подстроечным резистором R17 добиваются симметричности треугольного сигнала относительно нуля. Далее переключатель SA2 необходимо перевести в положение, соответствующее синусоидальной форме выходного сигнала, и подстроечными резисторами R12 и R6 добиться соответственно симметричности и минимальных искажений синусоиды.

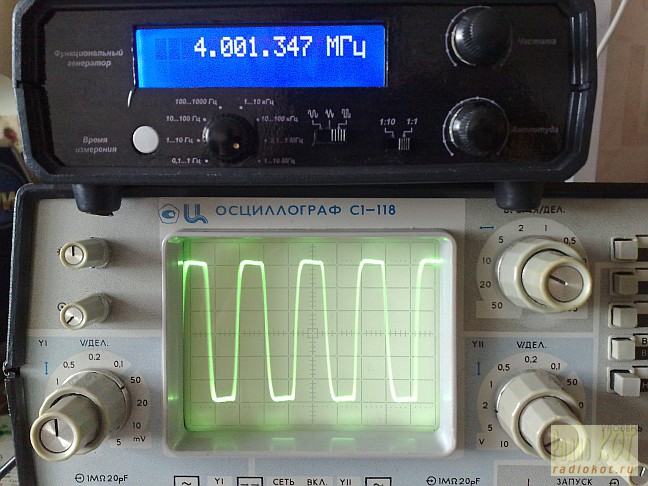

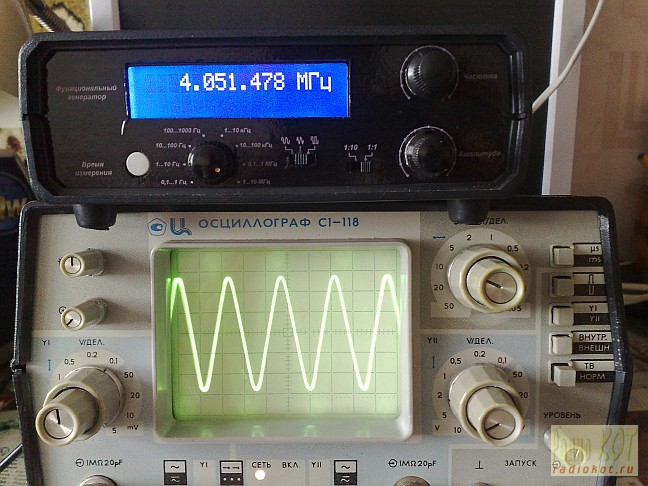

Вот что получилось в итоге:

Треугольник 1 Мгц:

Треугольник 4 Мгц:

Следует отметить, что на частотах свыше 4 Мгц на треугольном и прямоугольном сигналах начинают наблюдаться искажения, связанные с недостаточной полосой пропускания выходного усилителя. При желании этот недостаток можно легко устранить, если перенести усилитель выходного каскада DA5 в цепь от истока VT2 к SA2, т.е. использовать его как усилитель синусоидального сигнала, а вместо выходного усилителя применить повторитель на ещё одном ОУ AD8038AR, пересчитав соответственно сопротивления делителей треугольного (R18, R36) и прямоугольного (R21, R35) сигналов на меньший коэффициент деления.

1) Широкодиапазонный функциональный генератор. А.Ишутинов. Радио №1/1987г.

2) Экономичный многофункциональный частотомер. А.Шарыпов. Радио №10-2002.

Источник

Мощный лабораторный генератор импульсов

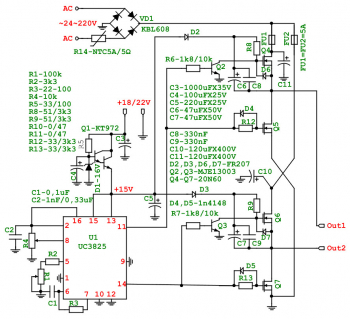

Схема 1

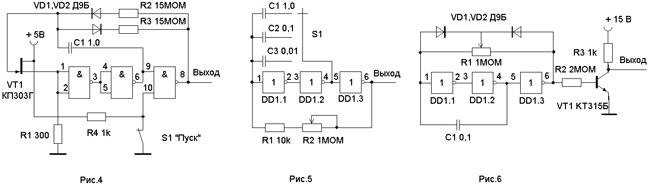

Генератор был спроектирован для использования в нем минимального количества общедоступных электронных компонентов, с хорошей повторяемостью и достаточной надежностью. Вариант генератора (схема 1) собран на базе широко распространенного шим-контроллера UC3525 (U1), который управляет мостовой схемой на полевых транзисторах Q4-Q7. Если нижние ключи каждого из полумостов, работающих в противофазе, управляются непосредственно выходами микросхемы 11/14 U2, то в качестве драйверов верхнего плеча применены бустрепные каскады на транзисторах Q2, Q3. Такие каскады широко используются в большинстве современных микросхемных драйверов и достаточно хорошо описаны в литературе, посвященной силовой электронике. Входное напряжение переменное или постоянное (

220В/30-320В), подающееся на вход диодного моста (или минуя его в случае подачи постоянного напряжения), питает силовую часть схемы. Для предотвращения большого стартового тока в разрыв цепи питания включен термистор Vr1 (5A/5Ohm). Управляющая часть схемы запитана может быть запитана от любого источника с выходным напряжением +15/+25В и током от 0,5А. Параметрический стабилизатор напряжения на транзисторе Q1 может иметь выходное напряжение от +9 до +18В (в зависимости от типа применяемых силовых ключей, например), но в ряде случаев можно обойтись и без этого стабилизатора, если внешний источник питания с необходимыми параметрами уже стабилизирован. Микросхема UC3525 была выбрана не случайно, — способность генерации импульсной последовательности от нескольких десятков герц до 500кГц и достаточно мощные выходы (0,5А). По крайней микросхемы TL494 не смогли функционировать при частоте менее 250Гц в двухтактном режиме (в однотактном — без проблем) — происходил сбой в работе внутренней логики и последовательность импульсов, а так же их длительность становились хаотичными.

Регулировка частоты импульсной последовательности производится переменным резистором R1, регулировка длительности импульсов осуществляется с помощью R4. Начальная длительность «мертвого времени» устанавливается резистором R3.

Схема 2

Генератор, показанный на схеме 2, является полным аналогом предыдущей схемы и практически не имеет схемных отличий. Однако, отечественная микросхема К1156ЕУ2 (полный аналог UC3825), примененная в этом генераторе, способна работать на более высоких частотах (практически до 1МГц), выходные каскады имеют большую нагрузочную способность (до 1,5А). Кроме того, она имеет несущественное различие в цоколевке по сравнению с UC3525. Так, «тактовый» конденсатор соединен с выводом 6 (5 — у микросхемы 3525), времязадающий резистор соединен с выводом 5 (6 — у микросхемы 3525). Если вывод 9 микросхемы UC3525 — это выход усилителя ошибки, то в микросхеме UC3825 этот вывод выполняет функции входа «токового» ограничителя. Впрочем, все подробности — в даташите на эти микросхемы. Стоит отметить, однако, что К1156ЕУ2 менее устойчива в работе частотах мене 200Гц и требует более тщательной компоновки и обязательной блокировки ее цепей питания конденсаторами относительно большой емкости. При игнорировании этих условий, может быть нарушена плавность регулировки длительности импульсов вблизи их временного максимума. Описанная особенность проявлялась, однако, лишь при сборке на макетной плате. После сборки генератора на печатной плате эта проблема не проявлялась.

Обе схемы легко масштабируются по мощности путем применения либо более мощных транзисторов либо путем их параллельного включения (для каждого из ключей), а так же изменением напряжения питания силовых ключей. Все силовые компоненты желательно «посадить» на радиаторы. До мощности 100Вт использовались радиаторы с клейкой основой, предназначенные для установки на микросхемы памяти в видеокартах (выходные ключи и транзистор стабилизатора). В течении получаса работы с частотой 10кГц с максимальной длительностью выходных импульсов, при напряжении питания ключей (использовались транзисторы 31N20) +28В на нагрузку около 100Вт (две последовательно соединенные лампы 12В/50Вт), температура силовых ключей не превышала 35 градусов Цельсия.

Для построения приведенных выше схем использовались готовые схемные решения, мною лишь перепроверенные и дополненные при макетировании. Для схем генераторов были разработаны и изготовлены печатные платы. На рис 1 и рис 2 изображены платы первого варианта схемы генератора, на рис 3, рис 4 — изображения платы для второй схемы.

Обе схемы на момент написания статьи проверялись в работе на частотах от 40Гц до 200кГц с различными активными и индуктивными нагрузками (до 100Вт), при постоянных входных напряжениях питания от 23 до 100В, с выходными транзисторами IRFZ46, IRF1407, IRF3710, IRF540, IRF4427, 31N20, IRF3205. Вместо биполярных транзисторов Q2, Q3 рекомендуется установка (особенно для работы на частотах свыше 1кГц) полевых транзисторов, таких как IRF630, IRF720 и подобных с током от 2А и рабочим напряжением от 350В. В этом случае номинал резистора R7 может варьироваться от 47Ом (свыше 500Гц) до 1к.

Номиналы компонентов указанные через слэш — для частот свыше 1кГц/для частот до 1кГц кроме резисторов R10, R11, не указанных в принципиальной схеме, но для которых есть установочные места на платах, — вместо этих резисторов можно установить перемычки.

Генераторы не требуют настройки и при безошибочном монтаже и исправных компонентах начинают работать сразу после подачи питания на схему управления и выходные транзисторы. Требуемый диапазон частот определяется емкостью конденсатора С1. Номиналы компонентов и позиции для обеих схем — одинаковые.

Источник

Генераторы импульсов

Генераторы импульсов используют во многих радиотехнических устройствах (электронных счетчиках, реле времени), применяют при настройке цифровой техники. Диапазон частот таких генераторов может быть от единиц герц до многих мегагерц. Здесь приводятся простые схемы генераторов, в том числе на элементах цифровой «логики», которые широко используются в более сложных схемах как частотозадающие узлы, переключатели, источники образцовых сигналов и звуков.

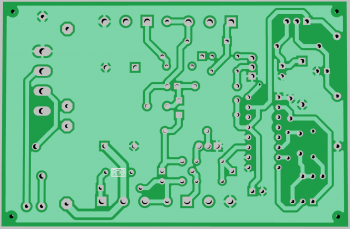

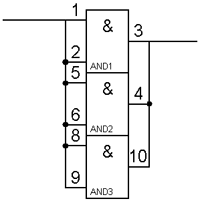

На рис. 1 приведена схема генератора, который формирует одиночные импульсы прямоугольной формы при нажатии кнопки S1 (то есть он не является автогенератором, схемы которых приводятся далее). На логических элементах DD1.1 и DD1.2 собран RS-триггер, предотвращающий проникновение импульсов дребезга контактов кнопки на пересчетное устройство. В положении контактов кнопки S1, показанном на схеме, на выходе 1 будет напряжение высокого уровня, на выходе 2 — напряжение низкого уровня; при нажатой кнопке — наоборот. Этот генератор удобно использовать при проверке работоспособности различных счетчиков.

На рис. 2 показана схема простейшего генератора импульсов на электромагнитном реле. При подаче питания конденсатор С1 заряжается через резистор R1 и реле срабатывает, отключая источник питания контактами К 1.1. Но реле отпускает не сразу, поскольку некоторое время через его обмотку будет протекать ток за счет энергии, накопленной конденсатором С1. Когда контакты К 1.1 опять замкнутся, снова начнет заряжаться конденсатор — цикл повторяется.

Частота переключении электромагнитного реле зависит от его параметров, а также номиналов конденсатора С1 и резистора R1. При использовании реле РЭС-15 (паспорт РС4.591.004) переключение происходит примерно один раз в секунду. Такой генератор можно использовать, например, для коммутации гирлянд на новогодней елке, для получения других световых эффектов. Его недостаток — необходимость использования конденсатора значительной емкости.

На рис. 3 приведена схема еще одного генератора на электромагнитном реле, принцип работы которого аналогичен предыдущему генератору, но обеспечивает частоту импульсов 1 Гц при емкости конденсатора в 10 раз меньшей. При подаче питания конденсатор С1 заряжается через резистор R1. Спустя некоторое время откроется стабилитрон VD1 и сработает реле К1. Конденсатор начнет разряжаться через резистор R2 и входное сопротивление составного транзистора VT1VT2. Вскоре реле отпустит и начнется новый цикл работы генератора. Включение транзисторов VT1 и VT2 по схеме составного транзистора повышает входное сопротивление каскада. Реле К 1 может быть таким же, как и в предыдущем устройстве. Но можно использовать РЭС-9 (паспорт РС4.524.201) или любое другое реле, срабатывающее при напряжении 15. 17 В и токе 20. 50 мА.

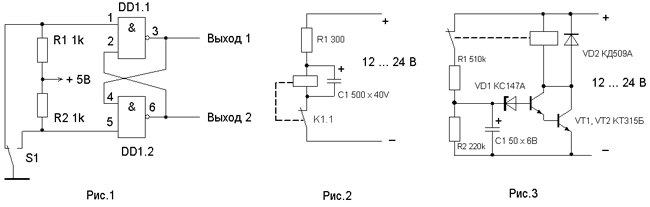

В генераторе импульсов, схема которого приведена на рис. 4, использованы логические элементы микросхемы DD1 и полевой транзистор VT1. При изменении номиналов конденсатора С1 и резисторов R2 и R3 генерируются импульсы частотой от 0,1 Гц до 1 МГц. Такой широкий диапазон получен благодаря использованию полевого транзистора, что позволило применить резисторы R2 и R3 сопротивлением в несколько мегаом. С помощью этих резисторов можно изменять скважность импульсов: резистор R2 задает длительность напряжения высокого уровня на выходе генератора, а резистор R3 — длительность напряжения низкого уровня. Максимальная емкость конденсатора С1 зависит от его собственного тока утечки. В данном случае она составляет 1. 2 мкФ. Сопротивления резисторов R2, R3 — 10. 15 МОм. Транзистор VT1 может быть любым из серий КП302, КП303. Микросхема — К155ЛА3, ее питание составляет 5В стабилизированного напряжения. Можно использовать КМОП микросхемы серий К561, К564, К176, питание которых лежит в пределах 3 … 12 В, цоколевка таких микросхем другая и показана в конце статьи.

При наличии микросхемы КМОП (серия К176, К561) можно собрать широкодиапазонный генератор импульсов без применения полевого транзистора. Схема приведена на рис. 5. Для удобства установки частоты емкость конденсатора времязадающей цепи изменяют переключателем S1. Диапазон частот, формируемых генератором, составляет 1. 10 000 Гц. Микросхема — К561ЛН2.

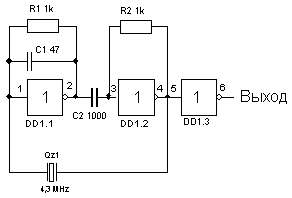

Если нужна высокая стабильность генерируемой частоты, то такой генератор можно сделать «кварцованным» — включить кварцевый резонатор на нужную частоту. Ниже показан пример кварцованного генератора на частоту 4,3 МГц:

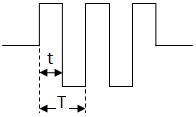

На рис. 6 представлена схема генератора импульсов с регулируемой скважностью.

Скважность – отношение периода следования импульсов (Т) к их длительности (t):

Скважность импульсов высокого уровня на выходе логического элемента DD1.3, резистором R1 может изменяться от 1 до нескольких тысяч. При этом частота импульсов также незначительно изменяется. Транзистор VT1, работающий в ключевом режиме, усиливает импульсы по мощности.

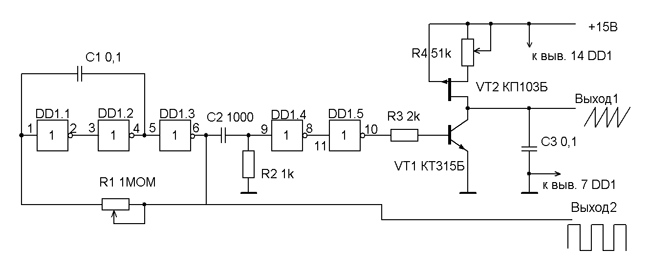

Генератор, схема которого приведена на рисунке ниже, вырабатывает импульсы как прямоугольной, так и пилообразной формы. Задающий генератор выполнен на логических элементах DD 1.1-DD1.3. На конденсаторе С2 и резисторе R2 собрана дифференцирующая цепь, благодаря которой на выходе логического элемента DD1.5 формируются короткие положительные импульсы (длительностью около 1 мкс). На полевом транзисторе VT2 и переменном резисторе R4 выполнен регулируемый стабилизатор тока. Этот ток заряжает конденсатор С3, и напряжение на нем линейно возрастает. В момент поступления на базу транзистора VT1 короткого положительного импульса транзистор VT1 открывается, разряжая конденсатор СЗ. На его обкладках таким образом формируется пилообразное напряжение. Резистором R4 регулируют ток зарядки конденсатора и, следовательно, крутизну нарастания пилообразного напряжения и его амплитуду. Конденсаторы С1 и СЗ подбирают исходя из требуемой частоты импульсов. Микросхема — К561ЛН2.

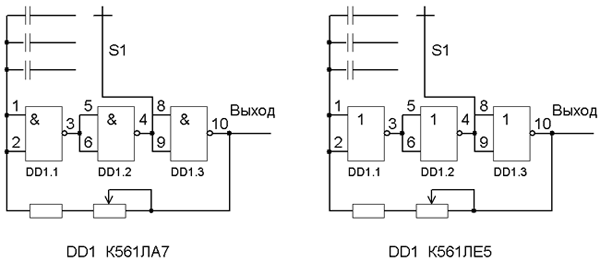

Цифровые микросхемы в генераторах взаимозаменяемы в большинстве случаев и можно использовать в одной и той же схеме как микросхемы с элементами «И-НЕ», так и «ИЛИ-НЕ», или же просто инверторы. Вариант таких замен показан на примере рисунка 5, где была использована микросхема с инверторами К561ЛН2. Точно такую схему с сохранением всех параметров можно собрать и на К561ЛА7, и на К561ЛЕ5 (или серий К176, К564, К164), как показано ниже. Нужно только соблюдать цоколевку микросхем, которая во многих случаях даже совпадает.

Если требуется повысить нагрузочную способность какого либо узла (чтобы, например, подключить динамик или другую нагрузку), можно применить на выходе усилитель на транзисторе, как в схеме на рис. 6, или же включить несколько элементов микросхемы параллельно, как показано на рисунке ниже:

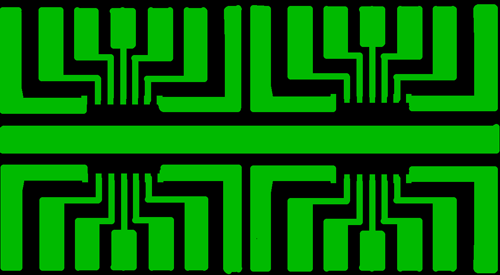

Универсальная печатная макетная плата для двух микросхем. На таких платах удобно собирать несложные схемы с небольшим количеством деталей, как, например, приведенные в этой статье. Детали паяются к контактным площадкам и при необходимости соединятся перемычками. Размеры платы 100 х 55 мм.

На рисунке ниже приводится цоколевка некоторых широко применяемых цифровых логических микросхем КМОП — технологии с элементами «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ» и инверторов. Микросхемы серий К564, К176 имеют аналогичную цоколевку, цоколевка же микросхем серии К155 отличается от указанной (но такие уже давно не применяются). Питание указанных микросхем, как уже говорилось выше, может быть от 3 до 15 В (кроме серии К176, которая более критична к напряжению питания и нормально работает при 9В).

Источник