Кристадин лосева своими руками

Кто из радиолюбителей не знает, что кристаллический детектор обладает свойством пропускать ток только в одном определенном направлении; выпрямляя переменный ток, вызванный в приемнике приходящими волнами, он дает им возможность воздействовать на телефон. Это таинственное свойство детектора известно сравнительно давно. Других качеств за ним не знали. Зато хорошо были известны его недостатки: неустойчивость, капризность, ненадежность (кого он не подводил во время радиоконцерта «на самом интересном месте»?!). И поэтому, с появлением катодной лампы, все симпатии оказались на стороне последней: она не только является вполне надежным детектором, но может еще служить усилителем и источником (генератором) незатухающих колебаний.

Работы О. Лосева показали, что и кристаллический детектор может тоже служить усилителем и генератором маломощных незатухающих колебаний. В наибольшей степени этими свойствами обладает детекторная пара: цинкит—уголь и цинкит—сталь. Приемник, в котором используются указанные свойства кристаллического детектора, и получил название «кристадин«. Преимущество кристадина перед ламповым приемником заключается в простоте его устройства, дешевизне; он потребляет мало энергии, для его работы достаточно нескольких сухих элементов.

Конечно, в настоящее время кристадин не является серьезным конкурентом для лампы; он также ненадежен и капризен.

Но ведь кристадином только в самое последнее время заинтересовались; несомненно — кристаллич. детектор еще не сказал своего последнего слова. Для любителя тут открывается широкое поле для экспериментирования (производства опытов).

Усилительные и генерирующие свойства детектора об’ясняются тем, что он при известных условиях приобретает свойства отрицательного сопротивления.

Мы знаем, что чем больше обычное сопротивление цепи, в которой действует некоторая электродвижущая сила, тем меньше становится сила тока в этой цепи. При включении же тела, обладающего отрицательным сопротивлением, ток в цепи не уменьшается, а, наоборот, увеличивается; отрицательное сопротивление как бы уменьшает обычное сопротивление цепи.

Постараемся выяснить, что значит отрицательное сопротивление, на примере; правда, это сравнение будет далеко не точным, но многое оно нам уяснит.

Представим себе паровоз, тянущий за собой вереницу вагонов вверх по крутому уклону. Паровоз развивает некоторое усилие, а вагоны как бы оказывают сопротивление его действию.

Но представим себе, что в вереницу вагонов, которую тащит наш паровоз, мы включили еще один паровоз. Если машина на втором паровозе не работает, то этот последний только увеличит общую нагрузку, общее «сопротивление» вереницы вагонов. Если же наш второй паровоз сам развивает некоторое усилие, то он действует, как «отрицательное сопротивление»: он берет на себя часть нагрузки, как бы уничтожая часть сопротивления; первому паровозу приходится теперь тащить меньшую нагрузку, поэтому эффект (действие), производимый первым паровозом при том же развиваемом им усилии окажется как бы усиленным.

Возможен и такой случай, когда усилие, развиваемое вторым паровозом, настолько велико, что он сам может взять на себя всю нагрузку поезда. В этом случае мы можем сказать, что его «отрицательное сопротивление» настолько велико, что оно уничтожило все сопротивление поезда. Поезд может пойти под влиянием одной только силы, развиваемой вторым паровозом. В этом случае второй паровоз уже действует не как усилитель действия первого паровоза, а как самостоятельный источник движения поезда.

Все, как видно, зависит от того режима, при котором находится второй паровоз; во всяком случае, для того, чтобы он действовал в качестве, «отрицательного сопротивления», его нужно снабжать энергией (т.-е., нужно нагревать его котел, «подкармливать» его дровами).

Точно также и детектор приобретает свойства отрицательного сопротивления только в том случае, если его «подкармливают» энергией от электрической батареи. Без такой добавочной батареи цинкитный детектор ведет себя как обыкновенное сопротивление; его включение в цепь в этом случае только увеличивает общее сопротивление цепи и, следовательно, ослабляет ток, текущий в цепи. Если же к зажимам цинкитного детектора присоединить батарею сухих элементов (около 12 вольт), то он приобретает свойства отрицательного сопротивления; меняя напряжение от этой батареи, можно установить ту или иную величину отрицательного сопротивления цинкитного детектора 1) .

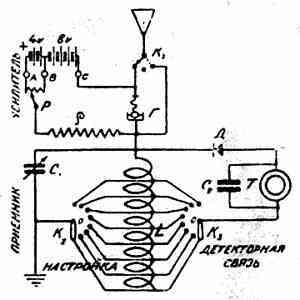

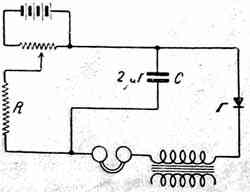

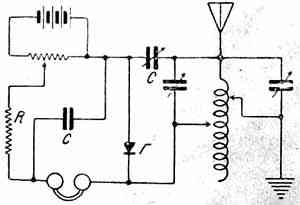

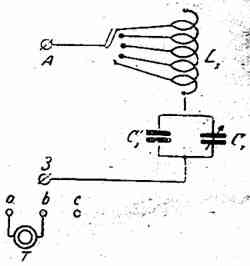

Рис. 2. Детекторный усилитель высокой частоты

Обратимся теперь к рис. 2. где дана схема приемника с детекторным усилителем. В нижней части этого рис. мы имеем обыкновенный приемник: К2 — переключатель для настройки, К3 — переключатель связи детекторного контура, Д — любой детектор. Один зажим приемника присоединен к земле, другой не непосредственно к антенне, а через цинкитный детектор Г. Благодаря батарее, присоединенной к цинкитному детектору, его сопротивление становится отрицательным. Это отрицательное сопротивление уменьшает сопротивление приемника и антенны, и поэтому ток, вызванный в приемнике и его телефоне, окажется более сильным, чем в том случае, когда цинкитного детектора в антенне не было бы. Звуки в телефоне поэтому окажутся усиленными.

Для установки надлежащего напряжения служит потенциометр Р, который состоит из стержня, на который намотана голая проволока, обладающая большим сопротивлением; по проволоке скользит ползушка. Проволока присоединяется к части батареи; меняя положение ползушки мы меняем напряжение, приложенное к детектору. Если, передвигая ползушку потенциометра, мы установим настолько большое отрицательное сопротивление цинкитного детектора, что оно уничтожит все сопротивление цепи антенны и общее сопротивление цепи станет отрицательным, то детектор сам начнет возбуждать колебания в антенне. (При приеме радиотелефона этого следует избегать). В этом случае детектор является генератором незатухающих колебаний.

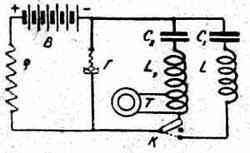

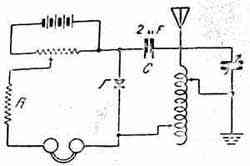

Рис. 3. Детекторный генератор высокой и низкой частоты

На рис. 3 дана схема, где цинкитный детектор может служить генератором незатухающих колебаний в одном из двух замкнутых колебательных контуров: C1L1, — контур высокой частоты, т.е., самоиндукция L1 и емкость конденсатора С1 подобраны т. о., что здесь могут возникнуть колебания высокой частоты; С2L2 — контур низкой — звуковой частоты. Если острие проволочки детектора находится на генерирующей точке кристалла (дело в том, что не все точки поверхности цинкита могут генерировать), переключатель К находится на верхнем контакте (см. рис.), а напряжение батареи таково, что отрицательное сопротивление детектора достаточно велико, то в контуре С2L2 возникают колебания низкой частоты, которые и могут быть услышаны, как некоторый музыкальвый тон, в телефоне Т, присоединенном к части катушки L2. При переводе рукоятки на нижний контакт, возникают колебания в контуре С1L1; эти колебания не могут быть непосредственно услышаны (ведь, ток высокой частоты не в состоянии вызвать звучание телефона).

Такой детекторный генератор колебаний высокой частоты может быть применен в качестве гетеродина для приема незатухающих колебаний.

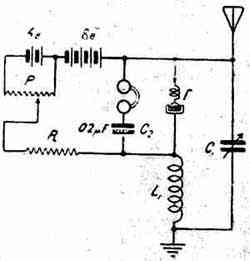

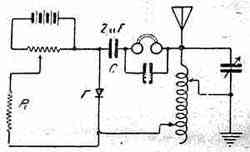

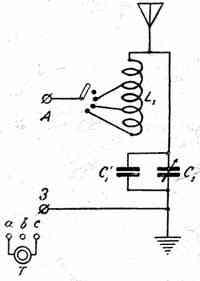

Рис. 4. Регенеративный приемник на длинные волны

На рис. 4 дана схема однодетекторного приемника-гетеродина или, как иначе его называют, — регенеративного приемника. Как и в случае лампового регенеративного приемника (см. стр. 123), этот приемник может по желанию служить для приема и усиления затухающих станций и радиотелефона или для приема незатухающих телеграфных станций по методу биений. В ламповом регенеративном приемнике одна и та же лампа усиливает токи высокой частоты и детектирует их, — тут эту же роль играет цинкитный детектор. В обоих этих приемниках все дело сводится к уменьшению сопротивления антенны.

Для приема радиотелефона и искровых телеграфных станций надо потенциометр P установить так, чтобы его отрицательное сопротивление не совсем нейтрализовало (уничтожило) сопротивление антенны. В этом случае цинкитный детектор Г, как мы уже знаем, служит усилителем приходящих колебаний высокой частоты; выпрямленый тем же детектором ток проходит через телефон T, в который и можно слушать передачу.

Для приема незатухающих радиотелеграфных станций передвигают ручку потенциометра P, пока отрицательное сопротивление детектора не возрастет настолько, что в антенне возникнут собственные колебания. Конденсатор С1 устанавливают таким образом, чтобы частота этих колебаний немногим отличалась от частоты приходящих колебаний. Эти два колебания, складываясь, вместе дают биения; выпрямленные детектором они дают в телефоне некоторый тон.

Рис. 5. Регенеративный приемник на короткие волны

Схема, изображенная на рис. 5, аналогична предыдущей, только она предназначена для приема коротких волн. В этом случае, как показал опыт, для получения устойчивых колебаний необходимо присоединить к зажимам детектора добавочный конденсатор С3.

Усилитель низкой частоты. Схема дана на рис. 6. В цепь цинкитного детектора Г включена обмотка трансформатора, вторая обмотка которого приключается к любому приемнику на место телефона; усиление, получаемое при этой схеме, незначительно.

Схема рис. 7 и 8 аналогичны схеме рис. 4; это одна из первоначальных схем, предложенных О. В. Лосевым. Схема рис. 8 предназначена для работы с низкоомным телефоном, схема рис.7 — с высокоомным.

Рис. 8. Схема, аналогичная схеме рис. 4 — для низкоомного телефона

Цинкитный прерыватель (рис. 9) — для приема радиотелеграфных станций незатухающих колебаний. Здесь детектор генерирует колебания низкой частоты, которые оказывают тиккерное действие (см. ниже) на приходящие колебания — в телефоне при этом слышен музыкальный тон.

Во всех приведенных схемах последовательно с батареей включено сопротивление ρ (на некоторых чертежах оно обозначено буквой R). Без него не могут получиться устойчивые колебания. Оно должно обладать также возможно большей самоиндукцией и малой внутренней емкостью.

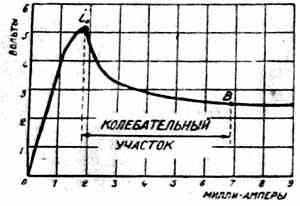

1) Лица, умеющие разбираться в графиках и имеющие достаточные познания в электротехнике, могут все это уяснить себе из рис. 1, где дана характеристика контакта цинкит-сталь. На участке увеличению напряжения соответствует увеличение тока — здесь контакт обладает положительным сопротивлением. На участке i0B — характеристика падающая — здесь сопротивление отрицательно и тем больше, чем круче ее падение (ибо величина на этом участке отрицательна).

Источник

Кристадин лосева своими руками

Радиолюбителю, познакомившемуся теоретически с кристадином О. В. Лосева, несомненно, будет интересно осуществить его на практике.

Как с наименьшими затратами выполнить кристадиновый приемник по универсальной схеме, дающей возможность самого разнообразного применения кристадина в качестве гетеродина, регенератора и усилителя, указывается в настоящей статье. В целях удешевления в предлагаемом кристадиновом приемнике произведены следующие изменения: проволочные сопротивления из никкелиновой проволоки заменены дешевыми графитовыми, сопротивления из дорого стоющей тонкой медной проволоки заменены дроссельной катушкой из более толстой проволоки с железным сердечником и последовательно включенным графитовым сопротивлением. Кроме того, введены не являющиеся обязательными (но желательными) некоторые детали, дающие возможность широкого экспериментирования.

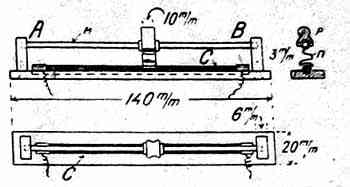

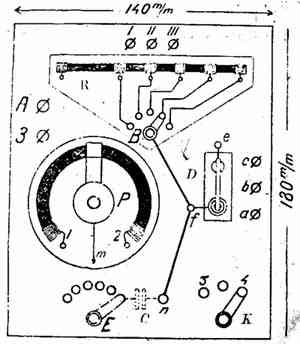

Кристадинный приемник, для удобства пользования им, монтируется в деревянном ящике, примерно, следующих размеров: высота 60 мм, длина 180 мм и ширина 140 мм, согласно рис. 1.

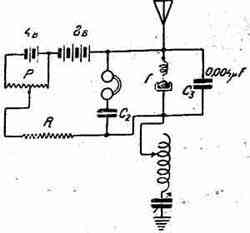

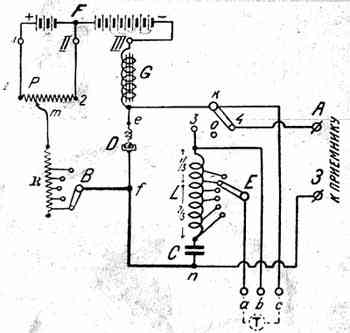

Рис. 1. Схема универсального кристадина

Здесь L 1) катушка самоиндукции с контактами, С — последовательно соединенный с нею конденсатор, К — переключатель на низкую или высокую частоту, D — детектор с генерирующим кристаллом, G — дроссельная катушка с железным сердечником; R — изменяющееся сопротивление, Р — потенциометр, замкнутый на 4-х вольтовую батарею сухих элементов I-II; II-III — батарея сухих элементов 8-20 вольт 2) . В точках B, n и f помещаются зажимы, выводимые на крышку приемника, позволяющие осуществлять приведенные на стр. 120 схемы рис. 6, 7 и 9; a, b, c — гнезда для телефона; А и З — зажимы для приключения контура высокой частоты.

Теперь приступим к описанию изготовления деталей, указанных в схеме.

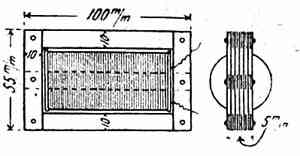

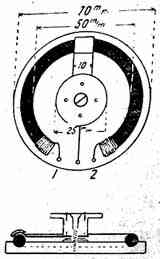

Дроссельная катушка (дроссель), изображенная на рис. 2. изготовляется следующим образом. Предварительно приготовляется сердечник из отожженных жестяных полосок, которые удобно вырезать из 3-х банок из под консервированного молока. Полоски режутся так: 66 шт. длиною 100 мм и шириною 10 мм, 20 шт. длиной 55 мм и шириною 10 мм. Затем 33 длинных полоски следует укоротить на 20 мм для удобства сборки сердечника. После этого производится сборка отдельных частей сердечника, для чего укладывают стопочкой полоски жести длиной в 100 мм, чередуя их с полосками, укороченными на 20 мм так, чтобы длинные полоски выступали из-под коротких на 10 мм с каждой стороны. Всего собирается 3 стопочки, каждая из них состоит из 11 длинных полосок и 11 укороченных на 20 мм. Каждая из полученных жестянных стопочек плотно обматывается обыкновенной тесьмой или изолировочной лентой для большей компактности стержня. Обматывать следует отступя от каждого края на 10 мм.

Далее приступают к изготовлению основания катушки. Для этой цели один из стержней обматывается плотно 4-5 слоями писчей бумаги шириной в 80 мм. так, чтобы железный сердечник выступал на 10 мм с каждой стороны, затем на сердечник одеваются деревянные или картонные щечки шириной в 35 мм и на полученную катушку наматывают около 175 метров (110-120 грамм) изолированной проволоки сечением 0,3 мм.

Затем собирают сердечник: ставят катушку в вертикальное положение, помещая по обе стороны от нее два других обмотанных тесьмою жестяных стержня и закладывают на концах стержней в промежутки, между длинными пластинами, короткие 60 мм полоски из жести, соединяя, таким образом, все три стержня между собой с обоих концов катушки, как показано на рис. 2. Полезно для лучшего соединения полосок места соединения сердечника склепать.

Рис. 3. Другая конструкция дроссельной катушки

Другой способ изготовления дросселя (рис. 3). На картонную трубочку с внутренним диаметром 10 мм и длиною 8 мм, с картонными щечками диаметром 35 мм, наматывают 175 метров (110-120 грамм) проволоки сечения 0,3 мм. Затем из 200 грамм отожженой проволоки сечением 0,3—0,5 мм (не толще) нарезают куски длиною 300 мм, собирают их в плотный пучок и помещают внутрь катушки. Выступающие концы проволоки длиной по 100 мм загибаются равномерно во все стороны, сначала концы, с одной стороны, а на них концы с другой стороны катушки — получится так называемый «ежовый» сердечник. После этого жесть, свернутая трубкой, длиной 80 мм надевается на сердечник для прочности таким образом, чтобы края трубки не сходились по длине катушки на 10 мм. Для большей плотности катушка в трех местах обвязывается крепким шпагатом (отнюдь не проволокой).

Концы обмотки, хорошо изолированные от железа, выводятся предварительно наружу.

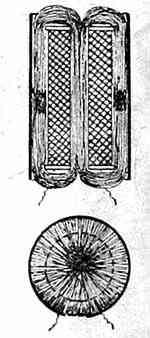

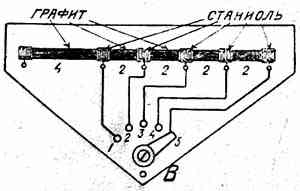

Потенциометр (рис. 4) — представляет из себя сопротивление, замкнутое на батарею, служащее для подбора напряжения.

Сопротивление (С) потенциометра делается из смеси графита (3,75 грамма) и гипса (1,25 грамма). Графит и гипс перемешиваются хорошенько между собой и к полученной смеси по каплям прибавляется спиртовой раствор шеллака до получения густого теста. Полученная тестообразная масса набивается в стеклянную трубочку диаметром в 6 мм и длиной в 150 мм а затем выдавливается из трубочки деревянной палочкой диаметром 5 мм в виде колбаски, на какую-либо доску. Полученное сопротивление должно иметь длину 120 мм. (лишнее срезается); после чего оставляют его сохнуть в течение, примерно, суток. При данных размерах изготовленная таким образом палочка будет иметь сопротивление около 400 ом.

Концы палочки, после того, как она высохнет, обматывают полоской станиоля шириной в 5 мм и поверх станиоля плотно обвязывают голой медной проволочкой. Проволочки на концах сопротивления будут служить контактами для присоединения его к батарее.

Сопротивление (C на рис. 4) укрепляется на деревянной дощечке 140 х 20 мм с желобком, вырезанным по середине, глубиной 3 мм и длиной 120 мм. Лучше всего укреплять сопротивление в желобке расплавленной канифолью с примесью толченого кирпича (1 часть канифоли и 1 часть кирпича). Предварительно следует нагреть дощечку до возможно высокой температуры. Затем, наполнив желобок расплавленной смесью канифоли с кирпичом, погрузить в него сопротивление и дать составу застыть. На дощечке с сопротивлением укрепляют винтами две деревянных стойки (А и В) высотой 20 мм, шириной 15 мм и толщиной 4 мм. В стойках, на высоте 15 мм, просверливаются с внутренней стороны две дырочки, глубиной в 6 мм. В просверленные дырочки, перед привинчиванием стоек, вставляется медная проволока (м), сечением 3 мм и длиной 136 мм. По медной проволоке должен ходить движок, изготовляемый из кусочка медной трубочки, длиной 12 мм и таким диаметром, чтобы трубочка могла свободно двигаться по проволочке с некоторым трением. К трубочке припаивается медная полоска n шириной в 10 мм., согнутая, как показано справа на рис. 4. Конец полоски, скользящий по сопротивлению, обертывается станиолем, последний укрепляется на полоске загибом ее в обратную сторону. Отвод от потенциометра делается от одного из концов проволоки (м), по которой скользит движок.

Другой способ изготовления потенциометра. Подобно описанному, этот потенциометр изготовляется из того же материала. После того, как тестообразная масса выдавлена из стеклянной трубочки на дощечку и пока она еще не застыла, ей придается форма дуги, загибанием вокруг какого-нибудь цилиндра, диаметром 60 мм и затем дают ей высохнуть, на что требуется около суток.

Рис. 5. Другая конструкция потенциометра

Далее приготовляется основание для потенциометра, (рис. 5), представляющее круглую дощечку диаметром 70 мм. На дощечке вырезается желобок, расположенный по кругу диаметром 50 мм, глубиной в 3 мм и шириной в 7 мм. В этот желобок укладывается после того, как окончательно высохнет, сопротивление, укрепляемое в нем, как в предыдущем случае, или синдетиконом. К концам сопротивления также приделываются контакты.

Движок помещается в центре доски и устраивается следующим образом: из тонкого медного листа вырезается кружок диаметром 20 мм с отверстием в центре. Продолжением круга служит полоска длиной 25 мм и шириной 10 мм, составляющая одно целое с кружком. Конец полоски загибается полукругом так, чтобы он охватывал сопротивление, по которому он должен скользить. Этот движок тремя гвоздиками прибивается к обыкновенной деревянной катушке из-под ниток или же к деревянному цилиндру с просверленным в середине его отверстием, чтобы в него можно было пропустить укрепляющий винт. Для удобства вращения сверху прибивается фанерный кружок с отверстием в середине. Перед привинчиванием ручки с движком на основание кладется картонная шайба и на нее медная, диаметром 20 мм; от медной шайбы выпускается припаиваемый к ней провод, служащий контактом.

Сопротивление R — изготовляется как и предыдущее — из графита (3 гр.), гипса (2 гр.) и раствора шеллака тех же размеров. Как это показано на рис.6, от полученного сопротивления отводится несколько контактов. Места вывода контактов на сопротивлении обертываются полосками станиоля шириной 5 мм, а затем от них отводятся медные проволочки. Устройство этих отводов не является обязательным.

Для лиц, не имеющих возможности взвесить указанные при изготовлении сопротивлений количества графита и гипса, дается практический способ получения этих соотношений без весов.

Берется обыкновенный карандаш, по возможности круглый, и на нем сворачивается бумажная трубочка диаметром 8 мм, которая служит меркой. Зажав один конец трубочки, насыпают в нее графит или гипс, уплотняя карандашом.

Для получения 3 грамм графита надо наполнить трубочку на длине 60 мм, для 3,75 грамм — на длине 78 мм.

Для получения 2-х грамм гипса трубочка наполняется на длине 46 мм, для 1,25 грамм — на длине 27 мм.

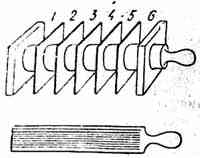

Рис. 7. Каркас и сердечник катушки низкой частоты

Катушка самоиндукции — L. Как показано на рис. 7 катушка длиной 60 мм с начальным диаметром 20 мм разделена картонными щечками на 6 секций, для получения без’емкостной намотки. На эту катушку наматывается 120 метров (около 100 грамм) изолированной проволоки, 0,3 мм; секции наматываются последовательно по 335 витков; от каждой секции делаются отводы к контактам, всего 6. Внутрь катушки вдвигается картонная трубочка диаметром 16 мм с деревянной ручкой. Трубочка эта заполняется пучком отожженной железной проволоки диаметром 0,1—0,2 мм. Полученный, таким образом, сердечник должен свободно вставляться и выниматься из катушки 3) .

Конденсатор С2 — изготовляется обычным способом из парафинированной бумаги и станиоля. При толщине диэлектрика (парафинированной бумаги) 0,025 мм берется 54 листка станиоля размерами 50 х 170 мм каждый. Действующая поверхность такого листа 50 х 160 мм, так как 10 мм выпускаются для соединения листков между собой.

Емкость описанного конденсатора порядка 0,3 микрофарады.

Можно этот конденсатор сделать так, как указано в предыдущей статье.

При работе на коротких волнах полезно приключать параллельно детектору блокировочный конденсатор, не показанный на схеме рис. 1; размеры см. в пред. статье.

На рис. 8 показано, какие части выводятся на крышку ящика; монтаж производится по схеме рисунка 1. В приготовленный заранее ящик помещаются дроссель G, конденсатор C в 0,3 микрофарады, катушка самоиндукции L. Эта катушка помещается таким образом, чтобы в проделанном сбоку ящика отверстие можно было вдвигать внутрь катушки ее сердечник. Потенциометр P, сопротивление R, детектор D и блокировочный конденсатор монтируются на крышке ящика. Контакты I, II, III, также выведенные на крышку ящика, служат для присоединения батарей. Переключатель E скользит по контактам, отведенным от 6 секций катушки самоиндукции L, переключатель K служит для отыскания генерирующих точек (положение, когда он поставлен на контакт 3).

Рис. 8. Монтаж деталей на крышке ящика

Соединение точек B, n, f проводами между собой производится на наружной стороне крышки для того, чтобы можно было легче осуществлять всевозможные переключения. В этих точках рекомендуется поставить зажимы. Точки a, b и c — штепсельные гнезда для включения телефона.

Если в сделанном кристадине отсутствуют вышеуказанные необязательные части, то на крышке отсутствуют переключатели B и E.

Осушествление различных схем

Генератор незатухающих колебаний для гетеродинного приема. Присоединяют 4-х вольтовую батарею к зажимам I, и II, (плюс к I). 8-ми вольтовую батарею к зажимам II и III (плюс к II и минус к III), ставят переключатель B на средний контакт, переключатель K на контакт 3, и переключатель E на второй контакт от начала катушки. Далее вынимают совсем железный сердечник из катушки L и находят на кристалле острием детектора генерирующую точку. Генерация обнаруживается музыкальным тоном в телефоне, включенном в гнезда a и b. Затем постепенно вводят железный сердечник в катушку L до момента прекращения звука в телефоне. Это делается с целью создания затруднительных условий для генерации, потому что получение генерации в контуре высокой частоты значительно труднее, чем в контуре низкой частоты. Вдвиганием сердечника искусственно создаются равные условия генерации для обоих контуров.

Следует, однако, заметить,что наличие железного сердечника в катушке L не является обязательным и скорее служит для экспериментальных целей. Кроме того, есть указания, что для возникновения колебаний высокой частоты после перевода переключателя необходимо, чтобы отношение L к С в обоих контурах были одинаковы и чтобы сопротивление катушек в контуре низкой частоты было больше, чем в контуре высокой частоты.

Рис. 9. Осуществление гетеродинной схемы

Оставив сердечник вдвинутым в катушку, подбирают потенциометром P и переключателем B напряжение, при котором звук в телефоне вновь возникает. Далее, к зажимам А и 3 присоединяют колебательный контур высокой частоты, составленный по схеме рис. 9. Переключатель K ставят в положение 4 и телефон переносят к приемнику, включенному как при обычном приеме. Приближая катушку контура высокой частоты к катушке приемного контура, можно принимать незатухающие колебания.

Схема такого приема аналогична схеме рис. 3 на стр. 125, там же см. данные катушки L и конденсаторов.

Однодетекторный приемник—регенератор. К зажимам А и 3 присоединяют колебательный контур, осуществляемый по схеме рис. 10. Телефон, служащий одновременно и для приема, включается в гнезда a и c. Схема такого приема аналогична схеме рис. 7 стр. 126. В этом случае железный сердечник катушки L должен быть из нее вынут

Рис. 10. Осуществление регенеративной схемы

Детекторный усилитель. К зажиму А присоединяется антенна, а к зажиму З присоединяется антенный зажим обыкновенного приемника, второй зажим которого, как обычно, присоединяется к земле.

Для коротких волн во всех схемах необходимо включать блокировочный конденсатор, описанный в предыдущей статье, параллельно детектору в точках e и f для уменьшения сопротивления колебательного контура. В случае отсутствия необязательных переключателей B и E, операции при приеме производятся так, как указано в соответствующих местах предыдущей статьи.

Другие схемы (напр. рис. 6, 7 и 9 стр. 120) любитель сможет осуществить, изменив соответствующим образом соединения точек B, n и f.

1) Эта катушка служит для получения низкой частоты; в схемах на стр. 125 и 126 она обозначена буквой L2.

2) Для цинкитного детектора — 8 вольт.

3) Наличие сердечника, равно как и отводов от всех секций не является обязательным; можно сделать вывод только от ⅓ (т. е. от начала третьей секции) катушки.

Источник