Компараторы и их применение, градиентные реле (8 схем)

Компаратор представляет собой устройство сравнения сигналов, своеобразные электрические весы. Если на один из входов компаратора (чашу весов) подать эталонный сигнал (положить гирьку), а на другой — подать контролируемый сигнал (положить груз неизвестной массы), на выходе устройства сигнал будет иметь значение 0 (или ипит) до тех пор, пока один сигнал «не перевесит» другой. После этого компаратор переключится: выходной сигнал сменит значение до 11пит (или 0, соответственно). На основе компараторов можно собрать множество релейных и иных схем, малая часть которых будет представлена ниже.

К градиентным реле (рис. 19.1 — 19.6) можно отнести устройства, реагирующие на скорость изменения контролируемого параметра. Такие реле используют для контроля меняющихся во времени величин [Рл 10/00-28].

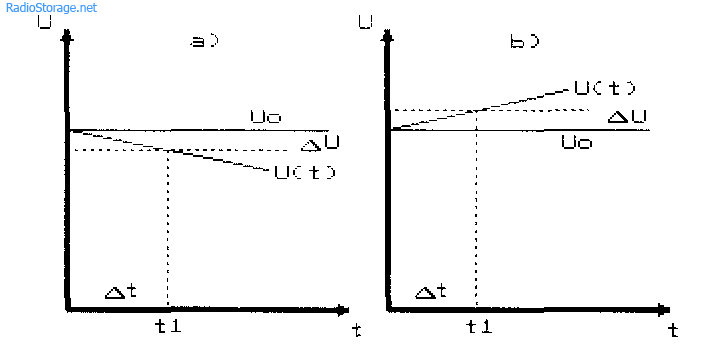

В исходном состоянии напряжения на входах компаратора равны. Градиентное реле находится в режиме ожидания сигнала. При изменении напряжения на делителе R1 — датчик на одном из входов компаратора напряжение изменяется мгновенно, на другом — изменение напряжения во времени происходит с задержкой, обусловленной наличием RC-цепочки (рис. 19.2 — 19.4). Для срабатывания компаратора достаточно, чтобы разница напряжений между его входами составила несколько мВ. Если считать, что заряд (или разряд) конденсатора происходит по линейному закону, то при изменении сопротивления датчика градиентное реле сработает в момент времени t1 (рис. 19.1). При дальнейшей стабилизации сопротивления датчика или возвращения его к исходному уровню на входах компаратора вновь устанавливается состояние равновесия, градиентное реле выключается.

Ниже приведены практические примеры применения градиентных реле.

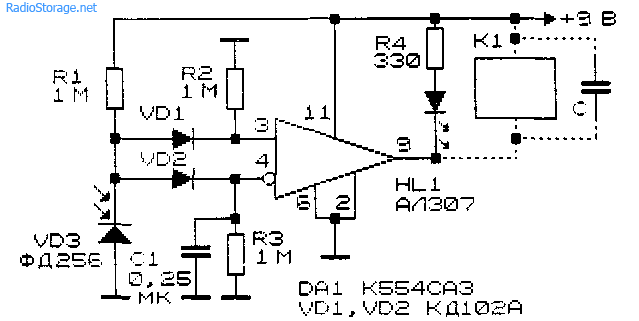

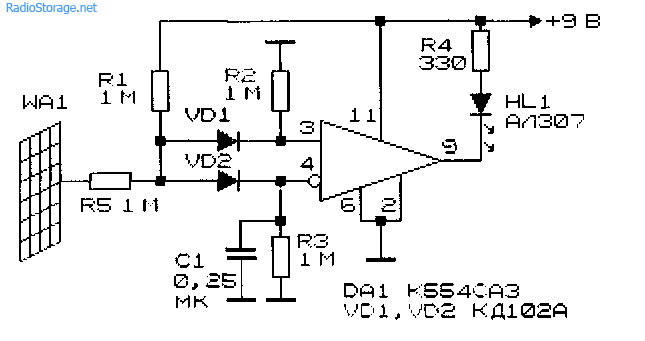

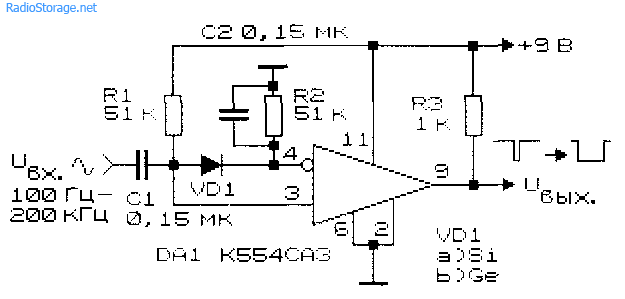

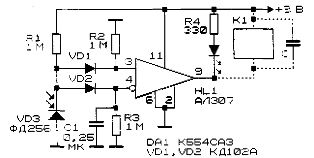

Градиентное фотореле. Индикатор изменения освещенности (рис. 19.2) предназначен для использования в телевизионных охранных системах и не требует вмешательства в их работу. Чувствительным элементом индикатора является фотодиод VD3. Фотодиод направляют на участок телевизионного экрана, наиболее критичный к условиям охраны.

При неизменной освещенности на телевизионном экране рабочая точка компаратора DA1 (К554САЗ) устанавливается автоматически: напряжение с делителя R1, VD3 через диоды VD1 и VD2 подается на входы компаратора DA1. В силу равенства этих напряжений чувствительность компаратора близка к предельной, и даже небольшая разность напряжений при изменении сопротивления фотодатчика (VD3) вызовет срабатывание исполнительного устройства (светодиод HL1, реле К1, управляющее системой тревожной сигнализации).

Если в поле контролируемого участка изображения появляется какой-либо объект, изменяется освещенность экрана, и, соответственно, ток через фотодиод. Это приведет к изменению напряжения на неинвертирующем входе (вывод 3) компаратора DA1. На инвертирующем же входе микросхемы (вывод 4) изменение напряжения во времени происходит с задержкой, обусловленной RC-цепочкой (R3C1). Схема может быть настроена для работы на понижение или повышение освещенности экрана подключением конденсатора С1 к тому или иному входу компаратора.

Градиентное фотореле можно использовать и в оптических охранных системах, а также для подсчета изделий на конвейере. При пересечении объектом светового луча устройство сработает.

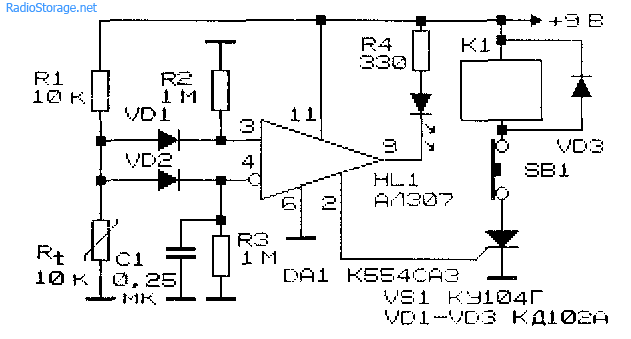

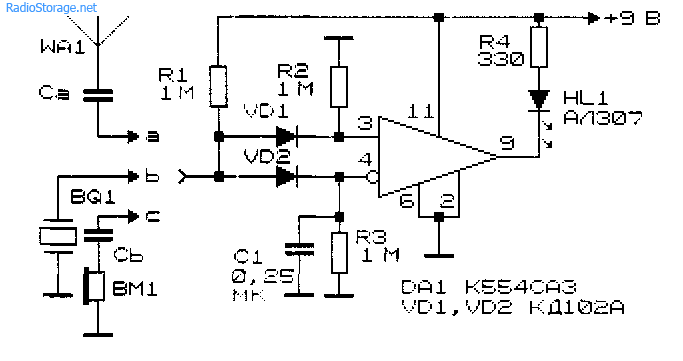

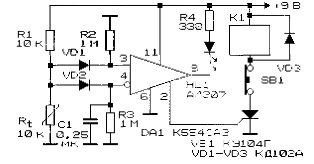

Градиентное термореле (рис. 19.3) можно применять для пожарной, охранной сигнализации, реагирующей на изменение температуры при перемещении нагретого воздуха, человека или животного.

Начальное сопротивление термодатчика, например, терморезистора типа ММТ-6, должно быть соизмеримо с сопротивлением R1 (верхним плечом делителя напряжения). Подключение нагрузки к компаратору DA1 (рис. 19.3) осуществляется в эмиттер-ную цепь выходного транзистора микросхемы, который управляет тиристором VS1 (КУ104Г). При срабатывании устройства тиристор отпирается, самоблокируется и включает нагрузку, например, реле К1. Нажатием на кнопку SB1 «Сброс» можно разблокировать тиристор и обесточить нагрузку.

Устройство реагирует на перемещение тела человека вблизи датчика или на дыхание на расстоянии до 50 см.

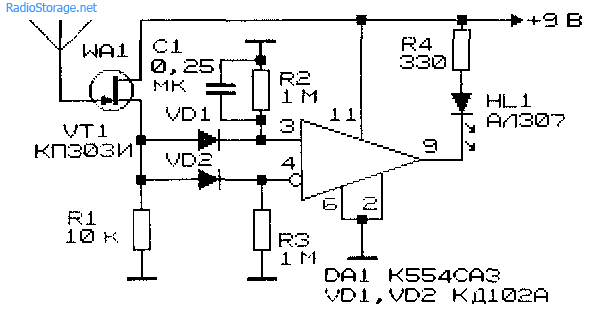

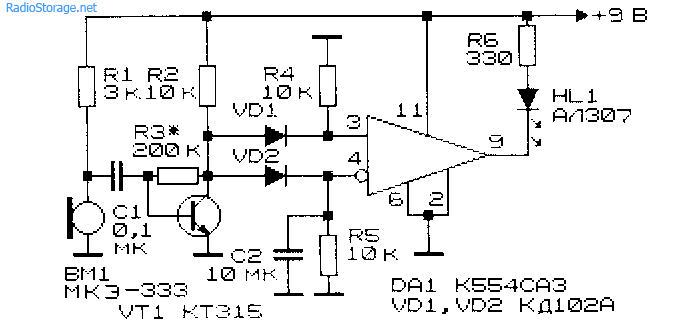

Градиентный индикатор электрического поля (рис. 19.4). При отсутствии постоянного электрического поля сопротивление датчика (полевого транзистора) минимально; напряжение на входах компаратора близко к напряжению питания. При появлении источника постоянного электрического поля сопротивление сток — исток полевого транзистора возрастает, напряжение на средней точке входного делителя уменьшается, и градиентное реле срабатывает.

Индикатор имеет высокую чувствительность: без антенны (антенна — вывод затвора полевого транзистора) реагирует на перемещение наэлектризованного предмета на расстоянии до 1,5 м.

Сенсорно-емкостное реле градиентного типа (рис. 19.5). Реле включается при касании сенсорного контакта (сенсорное реле) или срабатывает при приближении к антенне устройства (емкостное реле). Принцип действия устройств заключается в наведении переменного электрического тока частотой 50 Гц через тело человека на вход схемы.

В емкостном реле входная цепь представляет собой одну из обкладок развернутого в пространстве конденсатора, что обусловливает чувствительность к появлению в поле этого конденсатора токопроводящих объектов (человека, животных). Сенсорную площадку или антенну можно подключить к входу схемы через резистор (1. 10 МОм) либо конденсатор (1 . 50 пФ).

Сейсмореле и реле ударного срабатывания (рис. 19.6 цепь с и цепь Ь). Для реализации сейсмореле, реагирующего на микровибрации, к входу устройства (рис. 19.6 цепь с) через разделительный конденсатор подключают сейсмодатчик, например, СВ-10Ц, либо просто электродинамический капсюль телефона. Датчиком реле ударного срабатывания может служить пьезоке-рамический излучатель типа 3/7-3, ЗП-19 (рис. 19.6 цепь Ь). Устройство реагирует на легкое постукивание по столу, на котором расположены датчики. В качестве датчика можно использовать и пьезоэлектрический звукосниматель электропроигрывающего устройства. Для повышения чувствительности устройства кремниевые диоды следует заменить на германиевые.

Акустическое градиентное реле. К входу устройства (рис. 19.6 цепь с, рис. 19.7) подключают цепочку из конденсатора емкостью 0,1 мкФ и динамического микрофона, роль которого может выполнять телефонный капсюль. Устройство чувствительно к БЧ-составляющей звуковых сигналов.

Магниточувствительное реле градиентного типа может быть выполнено по схеме на рис. 19.3. В качестве датчика используют магниторезистор СМ-1. Датчиком переменного магнитного поля может служить и телефонный капсюль без мембраны или многовитковая катушка с железным сердечником. Датчик подключают к входу устройства (вместо терморезистора) через конденсатор емкостью свыше 10 мкФ. Реле сработает, если датчик поднести к источнику переменного магнитного поля (катушке электромагнита).

Детектор ВЧ-сигналов — может быть выполнен по схеме (рис. 19.6 цепь а) с использованием диодов Д9Ж и подбором резистивных элементов R1 — R3 для установки рабочей точки на ВАХ диодов. Выбор рабочей точки на наиболее крутом участке этой характеристики обеспечит повышенную чувствительность детектора к 6Ч-сигналам: малое изменение напряжения на диоде вызовет заметное изменение тока через него. Чем больше начальный ток через диоды, тем выше чувствительность устройства. В то же время заметно возрастет потребляемый устройством ток.

ВЧ-сигнал подают на диоды через конденсатор емкостью 10. 100 пФ. Светодиод HL1 в цепи нагрузки начинает светиться при уровне входного сигнала 60. 100 мВ (частота свыше 200 кГц). В /-/Ч-диапазоне (несколько кГц) переходную емкость следует увеличить.

При использовании соответствующих датчиков на основе градиентных реле могут быть собраны реле влажности, изменения атмосферного давления и др. устройства.

Преобразовать, например, изменение атмосферного давления в изменение электрического сопротивления можно с использованием запаянного сильфона. Это металлическая тонкостенная гофрированная камера, сопряженная с движком потенциометра. Изменение атмосферного давления вызовет изменение объема сильфона и изменение его размеров с последующим перемещением движка потенциометра. В более простых по механике конструкциях на сильфон может быть наклеен тензорезистор или закреплен вывод специального полупроводникового прибора (ге-дистора), сопротивление которого изменяется при деформации.

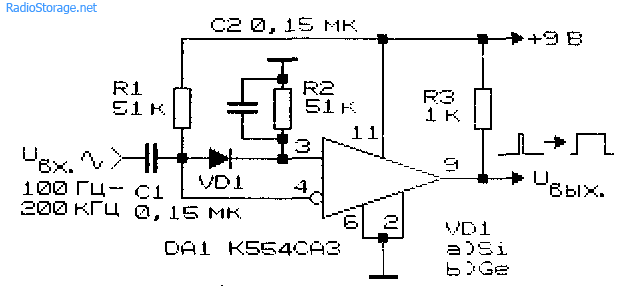

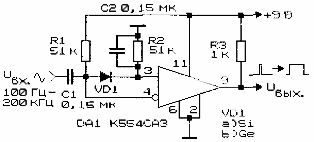

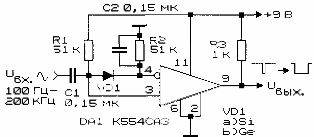

Компараторы часто используют для преобразования «аналогового» сигнала в «цифровой»: сигнал любой формы на входе преобразуется на выходе в сигнал прямоугольной формы.

Преобразователи амплитуды входного сигнала в ширину выходного импульса (рис. 19.8, 19.9) используют в измерительной технике, импульсных блоках питания, цифровых усилителях [Рл 5/00-29].

При подаче на устройство входного сигнала синусоидальной или иной формы с увеличением амплитуды, начиная с некоторого порогового значения, на выходе устройства сформируются прямоугольные импульсы, ширина которых будет зависеть от амплитуды входного сигнала. Схемы не требуют настройки, установки порогов. Полоса рабочих частот определяется емкостью конденсаторов С1 и С2. Устройства на рис. 19.8 и 19.9 отличаются способом подключения входов компаратора и, соответственно, «полярностью» выходных сигналов.

Для германиевых диодов пороговое напряжение начала работы преобразователей в полосе частот 5. 200 кГц составляет 80. 90 мВ, для кремниевых — 250. 270 мВ. Максимальная амплитуда входного сигнала — в пределах 2. 2,5 В.

Литература: Шустов М.А. Практическая схемотехника (Книга 1), 2003 год

Источник

Схемы на компараторах

Как работает компаратор напряжения

То же самое происходит и с компаратором, только в этом случае роль гирь выполняет опорное напряжение, а в качестве картошки используется входной сигнал. Как только на выходе компаратора появляется логическая единица, то считается, что сравнение напряжений произошло. Вот это и есть то самое «чуть больше», которое в справочниках называется «пороговая чувствительность компаратора».

Проверка компаратора напряжения

Начинающие радиолюбители – электронщики часто спрашивают, как проверить ту или иную деталь. Для проверки компаратора какой-то сложной схемы собирать не надо. Достаточно на выход компаратора подключить вольтметр, а на входы подать регулируемые напряжения, и определить, работает компаратор или нет. И уж, конечно, будет совсем хорошо, если еще не забыть подать на компаратор напряжение питания!

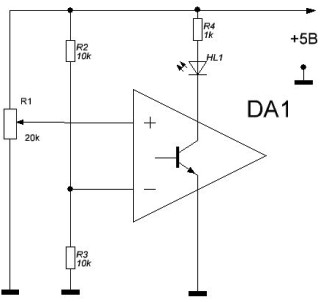

Однако, при этом не следует забывать, что многие компараторы имеют выходной транзистор, у которого выводы коллектора и эммитера просто «висят в воздухе», о чем было рассказано в статье «Аналоговые компараторы». Поэтому, эти выводы надо соответствующим образом подключить. Как это сделать показано на рисунке 1.

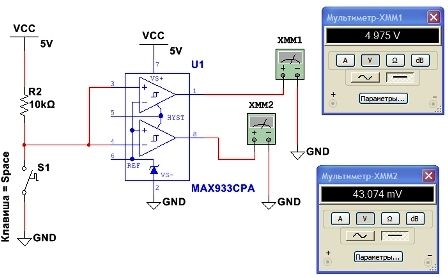

Рисунок 1. Схема подключения компаратора

На инверсный вход компаратора подано опорное напряжение, полученное с делителя R2, R3 из напряжения питания +5В. В результате на инверсном входе получается 2,5В. Предположим, что движок переменного резистора R1 находится в нижнем по схеме положении, т.е. напряжение на нем 0В. Такое же напряжение и на прямом входе компаратора.

Если теперь вращением движка переменного резистора R1 постепенно увеличивать напряжение на прямом входе компаратора, то при достижении 2,5В на выходе компаратора появится логическая 1, которая откроет выходной транзистор, зажжется светодиод HL1.

Если теперь движок R1 вращать в сторону уменьшения напряжения, то в определенный момент светодиод HL1, несомненно, погаснет. Это говорит об исправной работе компаратора.

Эксперимент можно несколько усложнить: измерить вольтметром напряжение на прямом входе компаратора, и зафиксировать при каком напряжении светодиод засветится, а при каком погаснет. Разница этих напряжений и будет гистерезисом компаратора. Кстати, некоторые компараторы имеют специальный вывод (pin) для регулировки величины гистерезиса.

Для проведения такого опыта понадобится цифровой вольтметр, способный «поймать» милливольты, многооборотный подстроечный резистор и изрядное терпение исполнителя. Если терпения для проведения такого эксперимента недостаточно, можно проделать следующий, куда более простой: поменять местами прямой и инверсный входы, и, вращая переменный резистор, понаблюдать, как ведет себя светодиод, т.е. выход компаратора.

На рисунке 1 показана просто структурная схема, поэтому номера выводов не указаны. При проверке реального компаратора придется разобраться с его цоколевкой (распиновкой). Далее будут рассмотрены некоторые практические схемы и приведено краткое описание их работы.

Часто в одном корпусе располагается несколько компараторов, два или четыре, что позволяет создавать различные устройства, не устанавливая на плате лишних микросхем. Компараторы могут быть независимы друг от друга, но в некоторых случаях имеют внутренние соединения. В качестве такой микросхемы рассмотрим сдвоенный компаратор MAX933.

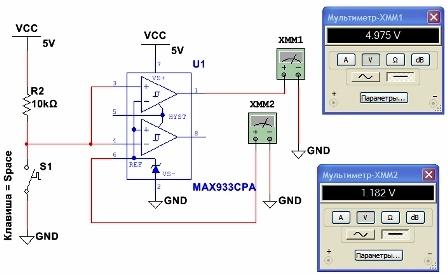

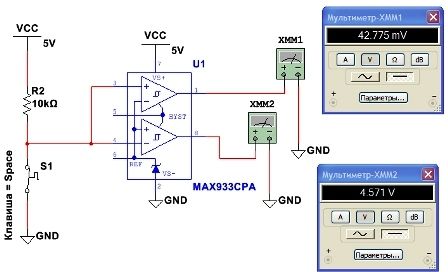

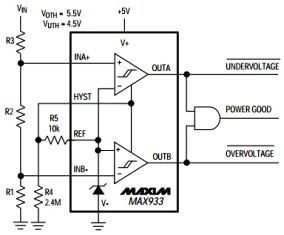

Компаратор MAX933

В одном корпусе микросхемы «проживают» сразу два компаратора. Кроме собственно компараторов внутри микросхемы имеется встроенный источник опорного напряжения 1.182V. На рисунке он показан в виде стабилитрона, который уже подключен внутри микросхемы: к верхнему компаратору на инверсный вход, а к нижнему на прямой. Это позволяет легко создать многоуровневый компаратор по принципу «Мало», «Норма», «Много» (undervoltage/overvoltage detectors). Такие компараторы называются оконными, поскольку положение «норма» находится в «окне» между «мало» и «много».

Исследование компаратора программой Multisim

На рисунке 2 показано измерение опорного напряжения, произведенного с помощью программы – симулятора Multisim. Измерение проводится мультиметром XMM2, который показывает 1.182V, что полностью соответствует значению, указанному в Data Sheet компаратора. Вывод 5 HYST,- регулировка гистерезиса, в данном случае не используется.

С помощью переключателя S1 можно задавать уровень входного напряжения, причем, сразу на обоих компараторах: замкнутый переключатель подает на входы низкий уровень (меньше, чем опорное напряжение) как показано на рисунке 3, разомкнутому состоянию соответствует высокий уровень, — рисунок 4. Состояние выходов компараторов показываются мультиметрами XMM1, XMM2.

Комментарии к рисункам совсем излишни, — чтобы понять логику работы компараторов достаточно внимательно рассмотреть показания мультиметров и положение переключателя S1. Следует только добавить, что такую схему можно рекомендовать для проверки реального «железного» компаратора.

Схема проверки напряжения

Схема такого компаратора, показанного в Data Sheet, приведена на рисунке 5.

Для выходных сигналов пониженного напряжения (OUTA) и перенапряжения (OUTB) активным уровнем сигнала является низкий, о чем говорит подчеркивание сигналов сверху. Иногда для этих целей используется знак « — » или « / » перед названием сигнала. Эти сигналы можно назвать аварийными.

Сигнал POWER GOOD получается на выходе логического элемента И, когда оба сигнала аварии имеют уровень логической единицы. Активным уровнем сигнала POWER GOOD является высокий уровень.

Если хотя бы один из аварийных сигналов имеет низкий уровень, то сигнал POWER GOOD исчезнет,- станет тоже низким. Это лишний раз дает возможность убедиться, что логическая схема И для низких уровней является логическим ИЛИ.

Рисунок 5. Схема компаратора

Контролируемое входное напряжение подается через делитель R1…R3, величина резисторов которого рассчитывается с учетом диапазона контролируемых напряжений. Методика расчета приведена, даже с примером, в Data Sheet.

Для уменьшения дребезга во время переключения величина гистерезиса задается с помощью делителя R4, R5. Эти резисторы рассчитываются по формулам, также приведенным в Data Sheet. Для указанных на схеме значений, величина гистерезиса составляет 50mV.

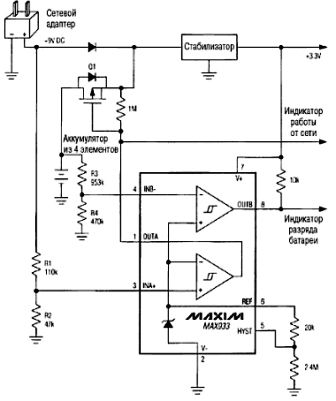

Схема управления резервным питанием

Подобные схемы применяются, например, в системах сигнализации. Алгоритм работы этих схем достаточно прост. При пропадании сетевого напряжения охранная система переключается на работу от аккумуляторов, а при восстановлении сети вновь работает от блока питания, при этом осуществляется зарядка аккумуляторной батареи. Для осуществления такого алгоритма надо оценить, как минимум два фактора: наличие сетевого напряжения и состояние аккумулятора.

Функциональная схема управления показана на рисунке 6.

Рисунок 6. Схема управления резервным питанием на одной микросхеме

Выпрямленное напряжение +9VDC через диод подается на стабилизатор напряжения, от которого питается охранное устройство. Делитель R1, R2 является в данном случае датчиком сетевого напряжения, за которым следит нижний по рисунку компаратор с выходом OUTA. Когда сетевое напряжение есть, и находится в пределах разумного, на выходе нижнего компаратора логическая единица, которая открывает полевой транзистор Q1, через который заряжается аккумулятор. Этот же сигнал управляет индикатором работы от сети.

В случае пропадания или понижения сетевого напряжения, на выходе компаратора появляется логический ноль, полевой транзистор закрывается, прекращается заряд аккумулятора, индикатор работы от сети гаснет или приобретает другой цвет. Возможно также еще и появление звукового сигнала.

Заряженный аккумулятор через коммутирующий диод подключается к стабилизатору, и работа устройства продолжается в автономном режиме. Но чтобы уберечь аккумулятор от полного разряда, за его состоянием следит другой компаратор,- верхний по схеме.

Пока аккумулятор еще не разряжен напряжение на инверсном входе компаратора B выше опорного, поэтому на выходе компаратора низкий уровень, что соответствует нормальному заряду батарей. По мере разряда напряжение на делителе R3, R4 падает, и когда станет ниже опорного, на выходе компаратора установится высокий уровень, что укажет на разряд аккумулятора. Чаще всего такое состояние индицируется назойливым писком прибора.

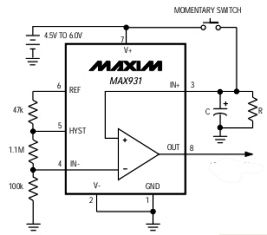

Схема выдержки времени

Показана на рисунке 7.

Рисунок 7. Схема выдержки времени на компараторе

Работает схема следующим образом. При нажатии на кнопку MOMENTARY SWITCH конденсатор C заряжается до напряжения источника питания. Это приводит к тому, что напряжение на входе IN+ становится выше, чем опорное напряжение на входе IN-. Поэтому на выходе OUT устанавливается высокий уровень.

После отпускания кнопки конденсатор начинает разряжаться через резистор R , и когда напряжение на нем, а, следовательно, на входе IN+ упадет ниже опорного напряжения на входе IN-, на выходе компаратора OUT установится низкий уровень. При повторном нажатии на кнопку все повторяется еще раз.

Опорное напряжение на входе IN- устанавливается с помощью делителя из трех резисторов и при указанных на схеме номиналах составляет 100мВ. Этим же делителем устанавливается и гистерезис компаратора (HYST) в пределах 50мВ. Таким образом, конденсатор C разряжается до напряжения 100 – 50 = 50 мВ.

Ток потребления самого устройства невелик, не более 35 микроампер, в то время, как выходной ток может достигать 40 мА.

Выдержка времени рассчитывается по формуле R * C * 4.6 сек. В качестве примера можно привести расчет с такими данными: 2MΩ * 10µF * 4.6 = 92 сек. Если сопротивление указано в мегаомах, емкость в микрофарадах, то результат получается в секундах. Но это только расчетный результат. Фактическое время будет зависеть от напряжения источника питания и от качества конденсатора, от его тока утечки.

Несколько простых схем на компараторах

Основой схем, которые будут рассмотрены далее, является градиентное реле, — схема, реагирующая не на присутствие какого-либо сигнала, а на скорость его изменения. Одним из таких датчиков является фотореле, схема которого показана на рисунке 8.

Рисунок 8. Схема фотореле на компараторе

Входной сигнал получается с делителя, образованного резистором R1 и фотодиодом VD3. Общая точка этого делителя через диоды VD1 и VD2 подключена к прямому и инвертирующему входу компаратора DA1. Таким образом, получается, что на прямом и инверсном входе одно и то же напряжение, т.е. разницы между напряжениями на входах нет. При таком состоянии на входах чувствительность компаратора близка к максимальной.

Чтобы изменить состояние компаратора потребуется разница напряжений на входах в единицы милливольт. Это примерно, как столкнуть мизинцем в пропасть, висящий на краю камень. А пока на выходе компаратора присутствует логический ноль.

Если вдруг изменилась освещенность, напряжение на фотодиоде тоже изменилось, предположим, что в сторону увеличения. Казалось бы, что вместе с этим изменится и напряжение на обоих входах компаратора, причем сразу. Поэтому, желаемой разницы напряжений на входах не получится, а, следовательно, и не изменится состояние выхода компаратора.

Все бы это было так, если не обращать внимания на конденсатор C1 и резистор R3. Благодаря этой RC цепочке, напряжение на инверсном входе компаратора возрастет с некоторой задержкой относительно прямого входа. На время задержки напряжение на прямом входе будет больше, чем на инверсном. В результате на выходе компаратора появится логическая единица. Эта единица будет удерживаться недолго, как раз на время задержки, обусловленной RC цепочкой.

Подобное фотореле используется в тех случаях, когда освещенность меняется достаточно быстро. Например, в охранных устройствах или датчиках готовой продукции на конвейерах, — устройство будет реагировать на прерывание светового потока. Еще один вариант, — это как дополнение к системе видеонаблюдения. Если направить фотодатчик на экран монитора, то он будет фиксировать изменение яркости и включать, например, звуковой сигнал, привлекая внимание оператора.

Рассмотренное фотореле очень просто превратить в датчик изменения температуры, например в пожарной сигнализации. Для этого достаточно заменить фотодиод на терморезистор. При этом номинал резистора R1 должен быть равен номиналу терморезистора (обычно указывается для температуры 25C°). Схема этого датчика показана на рисунке 9.

Рисунок 9. Схема датчика измерения температуры на компараторе

Принцип и смысл работы совершенно такой же, как у описанного выше фотодатчика. Но в этой конструкции показано и простейшее выходное устройство, — это тиристор VS1 и реле K1. При срабатывании компаратора открывается тиристор VS1, которое включает реле K1.

Поскольку тиристор в данном случае работает в цепи постоянного тока, то даже при окончании управляющего импульса от компаратора тиристор останется открытым, а реле K1 включенным. Для отключения реле придется нажать кнопку SB1 либо просто обесточить всю схему.

Вместо терморезистора можно применить магниторезистор, например СМ-1, реагирующий, на магнитное поле. Тогда получится магниточувствительное градиентное реле. Магниторезисторы в прошлом XX веке применялись в клавиатурах некоторых ЭВМ.

Если применить другие датчики, то на базе градиентного реле можно легко изготовить совсем другие устройства, реагирующие на изменение электрического поля, на звуковые колебания. С помощью пьезодатчиков легко создать датчики удара, и сейсмических колебаний.

Достаточно просто с помощью компараторов получается преобразование «аналогового» сигнала в «цифровой». Подобная схема показана на рисунке 10.

Рисунок 10. Схема преобразования «аналогового» сигнала в «цифровой» с использованием компаратора

На рисунке 11 показана такая же схема, только полярность выходных импульсов у нее обратная по отношению к предыдущей. Это достигается просто другим включением входов.

Обе схемы преобразуют амплитуду входного сигнала в ширину выходного импульса. Такое преобразование достаточно часто используется в различных электронных схемах. Прежде всего, в измерительных приборах, импульсных блоках питания, цифровых усилителях.

Частотный диапазон устройств находится в пределе 5…200КГц, амплитуда входного сигнала в диапазоне 2…2,5В. При использовании германиевого диода преобразование амплитуды в ширину импульса начинается с уровня 80…90мВ, в то время как для кремниевого диода это значение составляет 250…270мВ.

Рабочая полоса частот устройства определяется номиналами конденсаторов C1, C2. Собранное из исправных деталей устройство не требует наладки и установки порога срабатывания.

Любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом в сфере Internet of Things и создайте сеть умных гаджетов!

Записывайтесь в онлайн-университет от GeekBrains:

Изучить C, механизмы отладки и программирования микроконтроллеров;

Получить опыт работы с реальными проектами, в команде и самостоятельно;

Получить удостоверение и сертификат, подтверждающие полученные знания.

Starter box для первых экспериментов в подарок!

После прохождения курса в вашем портфолио будет: метостанция с функцией часов и встроенной игрой, распределенная сеть устройств, устройства регулирования температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности воздуха, система умного полива растений, устройство контроля протечки воды.

Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.

Источник