LAN КОММУТАТОР

После летних гроз, когда у соседей сгорел компьютер (был подключен через LAN), пришла идея сделать LAN коммутатор. Идея есть, а её решение пришло тогда, когда сосед принес сгоревший свитч, на запчасти.

Сам донор, с хорошо подплавленым корпусом и сажей на всех внутренностях, в качестве корпуса решил не брать, ну не смотрится китай-чудо. Сделал корпус коммутатора сам, благо пластика дома достаточно. Снял только панельку разъемов. На коммутацию пошла пара реле РЕС-22 с 12 вольтным паспортом. Разъемы для подключения питания и монтажный провод — использовал витую пару.

Схема родилась сама – тем более когда-то еще в армии делал что-то похожее. Питание для LAN коммутатора решил взять от свитча домашней сети, хотя можно брать и от самого компьютера, у меня стоит WI-FI точка доступа можно и от нее запитать.

Как видно из схемы, и как мы знаем, в основном при подключении витой парой используется всего 2 пары проводов. Контакты реле соединены таким образом, чтобы при отсутствующем питании линии LAN 1 и LAN 3 включены напрямую, а при подачи питания включаются LAN 1 на LAN2, и LAN 3 на LAN 4 соответственно. В своем случае использую коммутатор в составе со свитчом Asotel, модем D-Link и Wi-Fi антенной TP-Link.

То есть в мое отсутствие, модем подключен на антенну напрямую минуя свитч (тем самым изолируя свитч и компьютер от внешней сети), а когда включаю питание — модем и антенна включаются через свитч.

Вот уже 3 месяца пользуюсь данным переключателем, проблем пока не обнаружено, незамечено и падения скорости (компьютер четко фиксирует положенные 100 М), так что думаю LAN коммутатор обязательно пригодится при постройке домашней локальной сети. С уважением, UR5RNP.

Originally posted 2019-04-22 17:23:30. Republished by Blog Post Promoter

Источник

Пассивный Ethernet хаб

Miroslav Adzic

Сербия и Черногория

Описание

Эту идею я проверил на небольшой сети из трех компьютеров, работающих под Windows 2000. Сеть работала нормально. В компьютерах были сетевые карты Intel и 3Com, установленные на скорость 10 Мбит/с и полудуплексный режим. Компьютеры обозначены буквами A, B, C. Кабели UTC, идущие от компьютеров к хабу, имеют длину 10, 16 и 35 метров, соответственно.

Замечания

При работе в полудуплексном режиме каждая сетевая карта Ethernet постоянно отслеживает трафик через пару проводников (контакты 3 и 6), и не начинает посылок до тех пор, пока на них присутствуют чьи-то данные. Сетевая карта может прервать обмен даже во время передачи, если обнаружит данные других источников. Такое событие, называемое «коллизией», разрешается тем, что оба компьютера «замолкают» в ожидании в течение псевдослучайного отрезка времени, а затем повторяют попытку передачи вновь.

Таким образом, в этом режиме главная задача хаба заключается в том, чтобы дать возможность каждой сетевой карте принять все остальные посылки, и в то же время, не дать ей «услышать» саму себя, во избежание детектирования ложных коллизий.

Комбинации букв и цифр на схеме соответствуют номерам разъемов (компьютеров) и номерам контактов. Например, A1 означает контакт 1 разъема на кабеле, идущем от компьютера A, или, проще говоря, контакт 1 разъема A. B6 означает контакт 6 разъема B, и т.п.

Фотография устройства

Использованы PIN диоды типа BA243 или BA244. 24 диода смонтированы на небольшой печатной плате и помещены в пластмассовый корпус.

«Пассивный» – означает не требующий источника питания.

Перевод: AlexAAN по заказу РадиоЛоцман

Источник

10-гигабитный Ethernet: советы новичку

Вдохновившись интернет-запросами в стиле «как сделать спиннер из картонки», я решил рассказать о том, что близко мне: как самому построить 10-гигабитную сеть. Гигабитный Ethernet вопросов уже не вызывает – справится даже школьник: потребуется коммутатор, медная витая пара и привычные RJ-45 разъемы.

А если хочется больше? Например, 10-гигабитное соединение для небольшого офиса или серверной. Какое оборудование понадобится и как его подключать – просто и по шагам в моей сегодняшней статье.

Выбираем коммутатор

Выбор коммутатора – то, с чего нужно начинать. Конечно, сразу хочется посмотреть в сторону любимого вендора. И если финансы позволяют, выбор очевиден. А если нет? Тогда есть два варианта: идем на eBay или смотрим предложения российской розницы. Здесь будет полезен маркет на nag.ru. Одна из последних находок – коммутатор NetGear на 8 портов стоимостью менее $85 за порт.

Обязательно проверяем находку по форумам – я рекомендую smallnetworkbuilder и reddit. Обращаем внимание на функции, которые коммутатор поддерживает. Не забываем и про такую особенность, как уровень шума, – особенно если выбираем коммутатор для дома.

Коммутатор NetGear на 8 портов.

Если мы выбрали коммутатор с RJ-45 портами, тут все просто: мы ограничены расстоянием в 55 метров с кабелями Cat6 и в 100 метров – с Cat6A. В этом случае используем привычные RJ-45 разъемы, изучаем плюсы и минусы 10GBASE-T и радуемся. Такие коммутаторы подходят для ToR (top-of-the-rack) – использования внутри стоек, когда нет нужды в длинных линках.

Если же мы получили коммутатор в SFP+ портами, то нужно выбрать трансиверы.

Коммутатор с портами SFP+.

Выбираем трансиверы

SFP+ – это разновидность SFP-разъема, который поддерживает скорости выше 4,25 Гбит/сек и используется для установки трансиверов со скоростями до 10 Гбит/сек (16GB FC). Трансивер, в народе «эсэфпишка» или «gbic», обеспечивает преобразование электрических сигналов в световые и обратно.

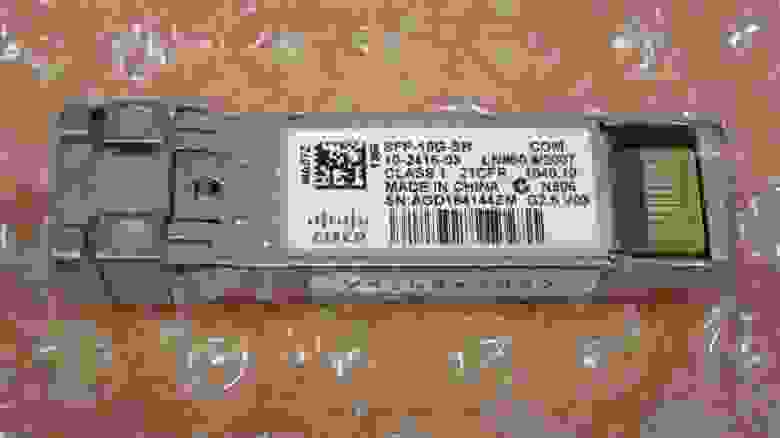

Трансивер на 10 Гбит/сек.

К сожалению, SFP+ трансиверы на 10 Гбит/сек с портами RJ-45 встречаются редко и стоят слишком дорого. Поэтому будем использовать оптический кабель.

При выборе трансивера нужно учитывать дальность передачи. Правило «чем больше – тем лучше» здесь не работает:

- на расстояниях до 300 метров нужны трансиверы с маркировкой SR (short reach),

- на дистанциях от 300 метров и до 30 км – LR (long reach),

- а от 30 км до 40 км – ER (extended reach).

У трансиверов с разной дальностью передачи отличается длина волны и мощность излучателя. Для дома или офиса чаще всего достаточно трансивера SR.

Кроме того, от расстояния зависит и тип применяемого оптического кабеля:

- до 300 м используем multimode (MM, «мультимод»),

- более 300 м – singlemode (SM, «синглмод»).

В 98% случаев ваш выбор – 10G MM SR LC-трансивер. LC – тип разъемов для подключения оптики. Об этом речь пойдет ниже.

Трансивер на 10 Гбит/сек short reach для оптического кабеля multimode.

Что делать, если вы хотите подключить к SFP+ разъему оборудование на 1 Гбит/сек с портами RJ-45? Не проблема – для этого есть соответствующие трансиверы.

Трансивер на 1 Гбит/сек с разъемом RJ-45.

Есть три момента, в которых легко ошибиться, выбирая трансивер:

- Трансиверы на 10 Гбит/сек выглядят абсолютно так же, как трансиверы для FC.

- Трансиверы производятся разными вендорами, и, к сожалению, вендорская прошивка может быть несовместима с частью оборудования. Можно временно стать хакером и перепрошить трансивер, но тогда вы лишитесь вендорской поддержки. Да и сложность такой операции довольно высокая.

- Трансиверы могут быть нужны и на стороне вашего Ethernet-адаптера, если они в него не встроены. И у адаптера могут быть другие требования к трансиверу, чем у коммутатора. Читаем документацию на адаптер.

Подключаем оптику

Коммутатор есть, трансиверы есть, еще раз проверяем оптические кабели. Как писал выше, для небольших расстояний подойдет мультимод. Бывает синего, фиолетового или красного цветов. Для больших расстояний, от 300 м, понадобится синглмод. Он, как правило, желтого цвета.

К трансиверу оптоволокно подключается с помощью LC-разъемов.

LC-разъемы для подключения оптики к трансиверу.

Обратите внимание!

Если ваша пара оптики оканчивается дуплексными разъемами, то вы не перепутаете левый и правый оптический провод, или «rx\tx». Один из них используется для приема данных, другой –

для передачи. А вот если разъемы отдельные, то легко перепутать левый провод с правым. Тогда соединение не установится, порт не поднимется. В такой ситуации надо поменять местами провода и попробовать установить соединение снова.

Будьте аккуратны с LC-коннекторами и открытыми торцами оптоволокна в них. Одна пылинка – и ваша сеть не будет работать стабильно. Производители рекомендуют включать каждый LC-разъем только один раз без переподключений.

Протирать тряпочкой и дуть на торцы оптоволокна нельзя!

В исключительных случаях для проведения профилактики можно использовать специальные чистящие средства. Универсальным будет One-Click Cleaner MU/LC. Подходит для очистки оптики и портов с LC-разъемом.

Средство для очистки оптики One-Click Cleaner MU/LC.

Подключение в стойке

Создать 10-гигабитное Ethernet-соединение в пределах стойки или пары стоек можно по-другому. Здесь подойдут DAC-кабели, или твинаксы (twinaxial cable). Твинакс – это медный кабель, соединяющий два SFP+ трансивера. Пассивные твинаксы бывают длиной до 7 метров.

Это твинакс.

Использование твинаксов позволяет сэкономить бюджет. Но кабели эти довольно толстые и жесткие, аккуратный монтаж в стойке большого количества твинаксов очень сложен.

Резюмирую сказанное выше. Для соединения 10-гигабитной Ethernet-карты c портом 10G SFP+ коммутатора дома, в офисе или в стойке серверной вам нужны:

- пара совместимых с вашим оборудованием SFP+ трансиверов MM SR на 10 Гбит/сек,

- двухволоконный мультимод с LC-разъемами нужной длины.

Я понимаю, что в этой статье не вывел бином Ньютона. Ее цель – помочь начинающим быстро разобраться в физической коммутации оборудования в 10-гигабитных Ethernet-сетях.

В моей практике несколько раз приходилось помогать довольно опытным системным администраторам с подключением. Не единожды наблюдал примерно следующую картину: в 10-гигабитном порту СХД установлен 10G MM SFP+ трансивер. В него подключен single mode LC LC провод. Другой конец провода приходит в 8G FC трансивер, установленный в FC адаптер сервера. Мало того, что ошибка с типом оптики, так и вообще вся схема логически неверная. «Брат, что ты хотел сделать?» – «Поднять iSCSI.» Вот такая быль из цикла «админы шутят».

UPD: добавлю по вашим комментариям

1) SFP+ трансивер 10Base-T (на витую пару) может стоить $300, а SFP+ на оптику MM $30. Это нужно учитывать при построении инфраструктуры.

2) в трансиверах и модулях на концах твинаксов зашиты определенные прошивки, обеспечивающие совместимость трансиверов с активным оборудованием. Существует возможность смены этих прошивок, при которой вы, конечно, теряете поддержку вендора, но получаете возможность работы оборудования с официально не совместимыми трансиверами.

Буду рад прочитать в комментариях, чего вам не хватает в рамках данной темы. Спасибо!

Источник

Своими руками / Полууправляемый свитч

Желание обмануть стандарт и снизить цену иногда приводит к весьма интересным решениям. Вот схема, присланная Евгением из Краснодара, которая не только дешева, но и обладает очень интересными и полезными свойствами. Даже немного жаль, что не пришлось использовать это решение в своей практике.

Используют их в сети www.kdn.ru . В качестве сердечника 2-х сантиметровое кольцо Н2000. Провод — обычный, от витой пары, по 100 витков на катушку (говорят, взяли первый попавшийся сердечник из хлама). Причем, надо сказать, что решение не единичное, а применяется в этой сети как один из вариантов.

Принцип действия прост — на трансформаторе происходит «разветвление» сигнала на нескольких пользователей. Аппаратного механизма обнаружения коллизий, естественно, нет, и эту функцию приходится брать на себя протоколу верхнего уровня. Поэтому скорость при одновременной работе пользователей, подключенных к одному трансформатору, сильно снижается.

Подключать такое устройство разумно только к маршрутизатору, и от него сразу на пользователей. В результате получается эдакий управляемый 3-6-9-12-15 портовый свитч. Какие преимущества по сравнению с обычным хабом?

Во первых, пользователи «не видят» друг-друга. Т.е. связь между ними возможна только через маршрутизатор. Перехват пакетов возможен, но сильно затруднен — при нормальной топологии только входящие пакеты. Полный перехват требует уже специальных наворотов на физическом уровне.

Во вторых, можно считать (контролировать) внутрисетевой трафик на каждого пользователя. Со всеми вытекающими удобствами. Тут уже IP адрес чужой не подставишь (из 3 вариантов найдут очень быстро), да и почту чужую не почитаешь.

В третьих, четко разделяется транспортная и клиентская сеть. Для больших систем это не просто удобно, а очень удобно. Так как маршрутизатор не магистральный, его можно загружать с bootrom’а. Мощности от него не требуется. Однажды настроенный софт — и тиражирование не вызовет затруднений. А цена — думаю, в $50-100 можно уложиться.

Плюс к этому, еще несколько достоинств этого устройства:

Недостатки. Они, конечно, есть. Длина такой модифицированной линии, скорее всего, будет меньше нормальной (несогласованность импеданса, некачественная намотка). Но это для клиентского решения не так и важно. Более серьезно снижение скорости при одновременной работе (время переповтора пакета протоколом верхнего уровня на порядок больше, чем нормальное разрешение коллизий). Но ведь домен коллизий всего на 4 компьютера, и не больше. Можно предположить, что пользователь проблем даже не заметит (тут просится, конечно, тарифный план с квотой внутрисетевого трафика). Как частичное решение вопроса годится мониторинг, и «развод» по разным интерфейсам клиентов с большой и «одновременной» активностью.

Некоторые дополнения по увеличению эффективности и дальнобойности устройства.

НМ2000 является низкочастотным ферритом (100-300кГц), т.е. на 10МГц будут сплошные потери. Количествово витков

100 многовато для 10МГц, для 100МГц — тем более (будут потери на межвитковой емкости). Думаю, 10-30 витков будет более чем достаточно (можно посмотреть на сборку с сетевой карты).

Если пойти немного дальше, то можно не только не уменьшить рабочую длину кабеля, но даже и увеличить. Для этого поставить простейшие усилители прямо около входов на трансформаторы. Это сильно поднимет «дальнобойность» схемы. Заодно и согласовать волновое сопротивление портов легко будет. А недостаток — необходимость питания — можно комплексно решить по варианту, рассмотренному ниже.

Хоть описанное выше решение и не имеет к вопросу питания удаленного оборудования прямого отношения, но уж очень красиво оно ложится на его схему. Прям для нее и создано. Прислал этот вариант Sirco.

В точки +300V и -300V подается выпрямленное и сглаженное конденсатором напряжение, а с точек 1, 2 его можно снять и подать в блок питания. Напряжение в 300 вольт, конечно, для настоящих экстремалов. За опыты, как говорится, редакция ответственности не несет.

Специально для НЕ экстремалов. На трансформаторной сборке, которая ставится на хабы и сетевые адаптеры, есть вывод этой самой средней точки. Так что в теории, можно обойтись и без своих трансформаторов. Конечно, Использовать 300 вольт не придется, но подать 9-10 Вольт на 200-300 метров для питания хаба более чем реально.

Один только подводный камень — не понятно, какой ток выдержит серийная трансформаторная сборка. В даташите данных нет. Надо бы поэксперементировать, да руки все никак не дойдут..

Источник