Записки программиста

Самодельный диполь: теория и практика

18 февраля 2019

Диполь является одной из наиболее популярных коротковолновых антенн. В простейшем случае изготавливается он таким образом. Берется два провода длиной около 1/4 длины волны. Это будут плечи диполя. Один провод подключается к жиле коаксиального кабеля, а второй — к его экрану. Все это хозяйство поднимается как можно выше над землей, после чего плечи антенны расправляются в разные стороны. Диполь готов! Но такой простейший диполь может работать хорошо, а может работать и плохо, как повезет. Вот о том, с чем это связано, и как это исправить, далее и пойдет речь.

Теория

Проблема заключается в питании симметричной антенны, нашего диполя, несимметричной линией, коей является коаксиальный кабель. Для полноты картины, типичной симметричной линей является двухпроводная линия. Такая линия представляет собой два провода, идущих параллельно на фиксированном расстоянии друг от друга. Если бы мы питали диполь через двухпроводную линию, все работало бы отлично. Однако современные трансиверы не имеют выхода для подключения симметричных линий. К тому же, двухпроводные линии чувствительны к осадкам и находящимся рядом с ними металлическим предметам. Что же до коаксиального кабеля, его можно не сильно думая просто проложить где нужно.

Так вот, при питании симметричной антенны несимметричной линией могут возникать синфазные токи (common mode current). В чем суть данного явления и почему нам есть до него какое-то дело? Прекрасное объяснение дается в статье Baluns: What They Do And How They Do It [PDF] за авторством Roy Lewallen, позывной W7EL:

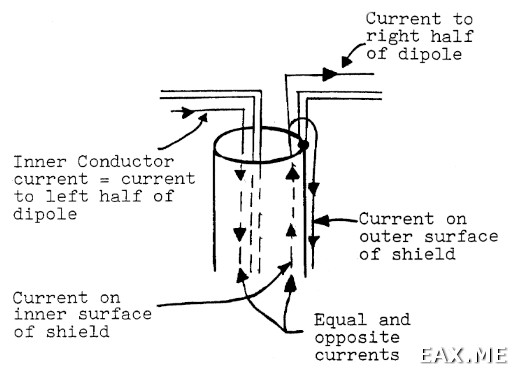

В идеальном сценарии внутри коаксиального кабеля течет противофазный (дифференциальный) ток. По жиле кабеля течет ток в некой фазе, а по внутренней стороне экрана течет ток в обратной фазе. За счет того, что магнитные поля, создаваемые этими токами, компенсируют друг друга, кабель не излучает. Теперь представьте, что вы — это переменный ток, текущий по внутренней стороне экрана. Вот вы приходите на границу кабеля, туда, где начинаются плечи диполя. Казалось бы, у вас нет особых вариантов, кроме как пойти в плечо диполя, подключенное к экрану. Но не стоит забывать про скин-эффект. Оказывается, что внешняя сторона экрана для вас выглядит не менее привлекательным проводником.

Если ток, или часть тока, решит пойти по внешней стороне кабеля, излучать будет кабель, а не плечи антенны. Другими словами, кабель превращается в часть антенны. В итоге антенна работает не так, как мы хотим. Входное сопротивление, диаграмма направленности — все идет коту под хвост. Плюс к этому, поскольку кусок антенны теперь находится у вас в доме, электроника ловит наводки и утюг начинает разговаривать с холодильником. В описанном сценарии ток в жиле кабеля и на внешней стороне экрана будут иметь одинаковую фазу, потому и говорят про синфазный ток. По понятным причинам, в симметричной линии такая проблема не возникает.

Для борьбы с синфазным током используется устройство под названием балун (balun). Название образовано от «bal-un», то есть, устройство для соединения симметричной линии (balanced line) и несимметричной (unbalanced line). Бывают балуны как по току (current balun), так и по напряжению (voltage balun). Отличие заключается в том, что балун по току следит за тем, чтобы на выходе у него был равный и противоположный ток. Соответственно, балун по напряжению делает то же самое, но в отношении напряжения. Помимо своей основной функции, часто балун занимается еще и согласованием импеданса, то есть, выполняет роль трансформатора. Например, если балун спроектирован для соединения линии с волновым сопротивлением 50 Ом к антенне с входным сопротивлением 200 Ом, говорят, что это балун 1:4. Далее в этой заметке речь пойдет исключительно о балуне по току 1:1.

Теоретически, в диполе нет разницы, какой балун использовать — по току или по напряжению, поскольку антенна является симметричной. Однако все в той же статье W7EL убедительно показывается, что на практике применительно к диполям балуны по напряжению существенно проигрывают балунам по току. Связано это с тем, что на самом деле диполи не бывают идеально симметричными. Для правильной работы антенны требуется, чтобы несмотря ни на что в его плечах шел одинаковый и противоположный ток. В связи с этим необходимо использовать именно балун по току.

Как же балун может препятствовать возникновению синфазного тока? Для этого нужно, чтобы току было не выгодно течь по внешней стороне экрана коаксиального кабеля. То есть, увеличить импеданс этой стороны. Существует несколько похожих способов сделать это. Простой и эффективный способ заключается в том, чтобы сделать несколько витков коаксиального кабеля вокруг ферритового кольца. При протекании через кабель противофазного тока, магнитные поля двух токов компенсируют друг друга. В результате такой ток протекает по балуну без каких-либо препятствий. Если ток попытается свернуть не туда, куда мы хотим (стать синфазным), для него балун начинает работать, как дроссель. А как нам с вами известно, дроссель препятствует протеканию переменного тока. Таким образом, внешняя сторона экрана теперь имеет высокий импеданс. Току становится невыгодно идти по ней, потому он уходит в плечо антенны.

Альтернативный способ заключаются в использовании катушки из коаксиального кабеля с воздушным сердечником, так называемый ugly balun. Свое имя балун получил из-за больших размеров, так как для корректной работы ему требуется большое число витков и большой диаметр катушки. Еще один способ заключается в использовании ферритового кольца и бифилярной намотки, то есть, намотки из двух параллельных проводов. Принцип действия таких балунов аналогичен описанному в предыдущем параграфе. Далее мы сосредоточимся на балунах, сделанных из коаксиального кабеля и ферритового кольца.

Как определить, какое ферритовое кольцо нам нужно, и сколько витков на него наматывать? В общем случае — экспериментально. Большое исследование по этой теме было проведено оператором Steve Hunt, G3TXQ. Восемь витков кабеля RG58 вокруг кольца FT240-31 дают очень хорошие результаты на всех любительских КВ-диапазонах. В книге «The ARRL Handbook for Radio Communications 2019» приводятся аналогичные графики и также рекомендуется 31-ая смесь. Соответствующие кольца несложно найти, например, на eBay.

Практика

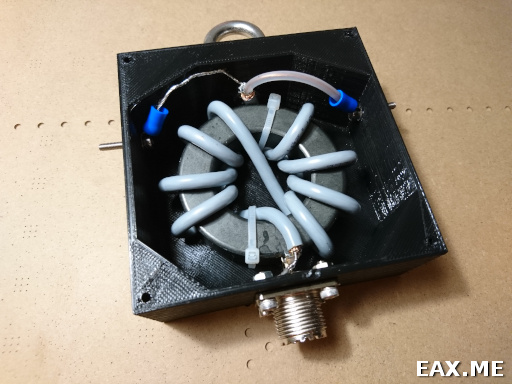

Изготовленный мной балун выглядит следующим образом:

Использованная здесь намотка была придумана оператором Joe Reisert, W1JR. Она удобнее обычной намотки по тем соображениям, что концы кабеля максимально удалены друг от друга. Несложно убедиться в том, что намотка W1JR и обычная намотка электрически эквивалентны. Достаточно вспомнить, как направление линий магнитного поля в катушке зависит от направления намотки катушки, так называемое правило правой руки.

Корпус было решено напечатать на 3D-принтере пластиком PLA. Для крепления к балуну веревки был использован рым-болт M6. Для крепления плеч я использовал болты M3. Поскольку корпус не герметичен, а PLA разлагается под воздействием окружающей среды, после полевых испытаний балун был покрыт двумя слоями лака Plastik 71. Хороший лак — не сильно пахнет, быстро сохнет, а кисточка легко очищаются от него при помощи тряпки, смоченной в ацетоне.

Важно! Наносите лак только в хорошо проветриваемом помещении, или делайте это на улице.

Плечи антенны были сделаны из провода П-274М, он же «полевка». Испытания проводились по очереди в диапазонах 20, 40, и 80 метров в режиме SSB на мощности 100 Вт. Антенна была установлена в конфигурации inverted vee. Центральная часть была закреплена на удочке на высоте 6-7 метров над землей. Минимальная высота плеч от земли составила около 1.5 метров. В итоге удалось провести множество QSO в каждом из трех диапазонов.

На 20 метрах значение КСВ было около 1 во всем диапазоне. Были проведены QSO с операторами из Германии (1900 км), Хорватии (1860 км), Италии (2200 км), Болгарии (1700 км), Словении (1950 км), Бельгии (2300 км), а также из ряда городов России. Наиболее удаленным городом оказался Ирбит (1540 км).

В диапазоне 40 метров КСВ был около 1 во всем диапазоне, за исключением телеграфной части, где КСВ составил 1.2 или около того. В этом диапазоне были проведены QSO с операторами из Чехии (1670 км), Австрии (1740 км) и Украины (830 км). Также отозвались операторы из множества городов России, среди которых наиболее удаленным от меня городом оказался Сочи (1360 км).

Что же до 80 метров, здесь КСВ не превышал 2 во всем диапазоне, а на интервале от 3.555 МГц до 3.715 МГц значение КСВ не превышало 1.5. Узкополосность антенны на этом диапазоне объясняется малой высотой мачты. В идеале, для диполя она должна составлять 1/2 длины волны. Тем не менее, удалось провести QSO со многими операторами из России. Наиболее удаленный от меня проживает в Оренбурге (1230 км). Также мне ответили радиолюбители из следующих городов Украины: Киев (750 км), Кропивницкий (870 км), Донецк (850 км) и Волноваха (900 км).

Заключение

Как видите, если изучить матчасть, все становится просто, логично, и получается воспроизвести без каких-либо проблем.

Прикинем стоимость получившейся антенны. Самым дорогим компонентом оказалось ферритовое кольцо. Его цена составила 18$ вместе с доставкой. Полевка обошлась мне в 3.5$ за 20 метров. Она продается в виде пары проводов, поэтому получается как раз 40 метров. Разъем SO-239 стоит около 1.5$. Остальные компоненты эффективно ничего не стоят. Корпус, к примеру, можно изготовить из какой-нибудь пластиковой бутылки. Итого выходит не более 25$. Для сравнения, готовый балун по току 1:1 обойдется вам в интернет-магазине где-то в 40$ вместе с доставкой, и к нему еще потребуется докупить плечи. Вроде как, проект вышел экономически выгодным.

Существенным минусом описанной выше антенны является то, что в один момент времени она работает только на одном диапазоне. Есть несколько решений этой проблемы. Например, можно подключить плечи на два диапазона. Плечи одного диапазона размещаются в плоскости, перпендикулярной плоскости второй пары плеч. Полученная конструкция называется fan dipole. Такие диполи делают и более, чем на два диапазона. Другой подход заключается в разделении плеч диполя при помощи LC-контуров («трапов»), резонирующих на частотах радиолюбительских диапазонов. Однако эти темы уже выходят за рамки данной статьи.

Исходники корпуса балуна для OpenSCAD, а также соответствующие STL-файлы, вы можете скачать здесь. Как обычно, буду рад вашим вопросам и дополнениям.

Источник

Записки программиста

Самодельный траповый диполь: теория и практика

25 февраля 2019

В рамках статьи Самодельный диполь: теория и практика мы изготовили нашу первую самодельную антенну. Существенным минусом данной антенны является тот факт, что в один момент времени она может работать только в одном радиолюбительском диапазоне. Сегодня мы выясним, как устранить этот недостаток, добавив в антенну трапы.

Теория

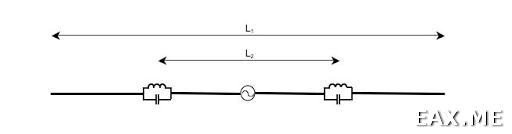

Идею иллюстрирует следующая картинка:

Допустим, мы хотим сделать диполь на диапазоны 20 и 40 метров. К балуну крепятся плечи на диапазон 20 метров, два провода по

5 метров. Свободные концы подключаются к LC-контурам с резонансной частотой около 14 МГц. Затем к концам контуров подключаются провода, увеличивающие общие длины плеч до

10 метров, чтобы получились плечи на диапазон 40 метров. Если нужно, чтобы антенна работала больше, чем на двух диапазонах, процедура повторяется — добавляется еще пара LC-контуров с резонансной частотой около 7 МГц, и к ним еще провода.

На своей резонансной частоте LC-контур имеет высокое сопротивление. Таким образом, при передаче сигнала с частотой, близкой к 14 МГц, LC-контур как бы размыкает плечо диполя, и антенна работает, как обычный диполь на 20 метров. На частотах, близких к 7 МГц, контур не резонирует и имеет низкое сопротивление. Поэтому на этих частотах антенна работает, как диполь на 40 метров. LC-контур является как бы ловушкой для сигналов с заданной частотой, поэтому его и называют trap.

Следует однако учитывать, что в диапазоне 40 метров трап на 20 метров будет работать, как удлиняющая катушка. Поэтому в данном диапазоне резонанс будет уже, чем у полноразмерного диполя на 40 метров. Если добавить в антенну еще один диапазон, например, 80 метров, при работе в этом диапазоне получится уже две удлиняющие катушки, поэтому резонанс будет еще уже. Другими словами, каждый добавленный диапазон имеет все более узкий интервал рабочих частот.

Трапы для антенны можно сделать множеством способов. Очень практичный вариант изготовления трапов из коаксиального кабеля был предложен Robert Johns, W3JIP в статье «Coaxial Cable Antenna Traps», опубликованной в журнале QST в мае 1981 года. Его идея была улучшена Robert Sommer, N4UU в статье «Optimizing Coaxial-Cable Traps», опубликованной в журнале QST за декабрь 1984 года. На основе этих и других работ John DeGood, NU3E написал и выложил в сеть статью An Attic Coaxial-Cable Trap Dipole for 10, 15, 20, 30, 40, and 80 Meters, которая дополнялась с 1998-го по 2010-ый год. На эту статью я и опирался.

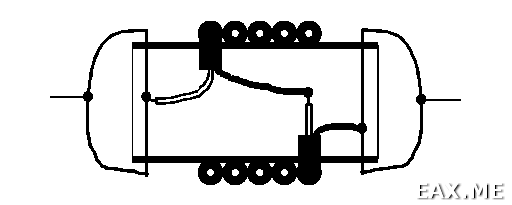

В разрезе трап выглядит следующим образом:

Коаксиальный кабель RG58 наматывается виток к витку на кусок пластиковой трубы. Затем экран кабеля с одного конца припаивается к жиле с другого конца согласно схеме. Оставшиеся жила и экран соединяются с плечом антенны. Таким образом, из кабеля получается как бы двойная катушка индуктивности. Плюс к этому, кабель обладает погонной емкостью около 100 пФ на 1 метр, отсюда и возникает емкость. «Двойная катушка индуктивности» на самом деле работает, как трансформатор 1:4. За счет этого происходит увеличение имеданса трапа на резонансной частоте. По утверждению W3JIP и N4UU, такие трапы выдерживают мощность до 1000 Вт.

Практика

Было решено сделать траповый диполь на диапазоны 20, 40 и 80 метров, поскольку именно на этих диапазонах я работаю чаще всего. Таким образом, требовалось изготовить две пары трапов — для диапазонов 20 и 40 метров.

Я использовал диаметры труб и количество витков кабеля, приведенные в статье NU3E. В метрической системе эти размеры следующие.

- Для 20 метров: 6 витков, труба — D = 41.30 мм, L = 45 мм;

- Для 40 метров: 8 витков, труба — D = 57.15 мм, L = 50 мм;

Трубы соответствующих диаметров и длины были напечатаны на 3D-принтере пластиком PLA. Таким, к примеру, получился трап на 20 метров:

Для проверки трапов был использован генератор сигналов MHS-5200A, осциллограф и нагрузка 50 Ом. Как и ожидалось, в окрестностях резонансной частоты амплитуда сигнала уходит практически в ноль.

Если у вас нет 3D-принтера, осциллографа, генератора сигналов и труб точно такого же диаметра, это не страшно. Точный диаметр трубы и количество витков кабеля не играют большой роли, лишь бы трап резонировал около требуемой частоты. Притом погрешность в сотню-другую килогерц вполне простительна. Вместо генератора сигналов можно использовать генератор Клаппа с переменными емкостями и индуктивностями. Что же до зависимости амплитуды сигнала от частоты, ее покажет ваш трансивер. Абсолютные значения видеть не требуется. Достаточно только знать, на какую частоту пришелся минимум.

Fun fact! Уровень S9 на S-метре трансивера соответствует 50 микровольтам или -73 dBm. Теоретически, обладая этой информацией, можно оценить и абсолютное значение амплитуды. Но, к сожалению, во многих трансиверах S-метр является далеко не точным, и все что ниже или выше S9 показывает очень примерно.

Длины плеч я подбирал таким образом. Берется диполь с плечами чуть больше 5 метров и безо всяких трапов. Затем плечи обрезаются до тех пор, пока КСВ во всем диапазоне 20 метров не будет около 1. За один раз я обрезал где-то по 25 см. Затем к каждому плечу прикреплется по трапу на 20 метров и еще провод для следующего диапазона. Проверяем, что КСВ на 20 метрах все еще в порядке, при необходимости удлиняем-укорачиваем кусок провода между балуном и трапом. Если на 20 метрах все в порядке, принимаемся за 40 метров. Снова укорачиваем антенну до тех пор, пока КСВ на 40 метрах не будет около 1. При этом на работу антенны в 20 метрах это укорачивание уже не влияет. В противном случае, с вашими трапами что-то не так. Закончив с 40 метрами, повторяем процедуру для 80 метров.

Отмечу, что процесс этот не быстрый. Антенну приходится часто укорачивать, затем опускать, нести в дом, паять, снова нести на улицу, поднимать. Настройка заняла у меня полный выходной день. Главное — делать все спокойно и не спеша, тогда процесс уверенно сходится. В итоге были получены следующие размеры:

- От балуна до трапа на 20 метров: 485 см;

- От трапа на 20 метров до трапа на 40 метров: 362 см;

- От трапа на 40 метров до конца плеча: 530 см;

Таким образом, общая длина антенны составила 27.5 метров. Поскольку трапы также работают, как удлиняющие катушки, антенна получилась короче простого диполя на 80 метров. Отмечу, что приведенные цифры справедливы для конфигурации inverted vee, с высотой центральной части от земли около 7 метров и минимальной высоты плеч от земли 1-2 метра. Для другой высоты мачты может потребоваться корректировка размеров. (Вообще-то, 7 метров — это маловато для inverted vee на 80 метров, но на данный момент у меня нет возможности установить антенну выше.)

Также отмечу, что погрешность в пару сантиметров здесь ни на что не влияет. Но для успешной работы антенны она должна быть как можно более симметричной. В том числе, трапы должны быть повернуты к балуну одной и той же стороной. У меня трапы на оба диапазона повернуты экраном к балуну.

После настройки все места пайки проводов были изолированы при помощи термоусадочных трубок. Для трапов были напечатаны заглушки в виде дисков. Эти заглушки были приклеены к трапам при помощи супер клея. Изоляторы также были напечатаны на 3D-принтере. Затем, аналогично балуну, трапы и изоляторы были покрыты лаком Plastik 71 в два слоя. Окончательный вид антенны в свернутом состоянии:

На солнечном свете лак выглядит синеватым. В доме он абсолютно прозрачный.

Полученные результаты

Время, потраченное на изготовление и настройку антенны, окупилось с лихвой.

На 20 метрах КСВ не превосходит 1.5 во всем диапазоне. В диапазоне 40 метров КСВ не превосходит 1.7, притом в интервале от 7.040 до 7.200 МГц он не превосходит 1.5. На всем диапазоне 80 метров КСВ не превосходит 3. В интервале от 3.565 до 3.725 МГц КСВ меньше 2, а в интервале от 3.600 до 3.690 МГц — меньше 1.5. Впрочем, здесь измерения проводились с помощью КСВ-метра трансивера, поэтому цифры приблизительные.

Антенна была протестирована при работе в SSB на мощности 100 Вт.

На 20 метрах были проведены QSO с операторами из Италии (2230 км), Нидерландов (2000 км), Германии (2000 км), Македонии (1900 км), Турции (1700 км), Румынии (1400 км), Болгарии (1700 км), Кипра (2300 км), Норвегии (1800 км) и Франции (2700 км), а также нескольких городов России. Наиболее удаленным городом оказался Шали (1500 км).

В диапазоне 40 метров мне ответили радиолюбители из Швейцарии (2150 км), Украины (950 км), Польши (1100 км), Греции (2100 км) и Испании (3450 км). Само собой разумеется, также была проведена куча QSO с операторами из России. По удаленности от меня победили Краснодар и Севастополь (1200 км).

На 80 метрах были проведены QSO с коротковолновиками, проживающими в Беларуси (670 км), Украине (830 км) и Киргизии (3000 км). Также было очень много городов России, среди которых самым удаленным оказался Сургут (2150 км).

Кроме того, оказалось, что антенна пригодна для использования и на других радиолюбительских диапазонах. В частности, на 17 метрах мне удалось провести QSO с операторами из Болгарии (1500 км), Франции (2300 км) и с несколькими операторами из Италии (2100 км). Впрочем, поскольку антенна не тюнилась на данные диапазоны, на них она имеет КСВ > 3 и эффективностью не блещет.

Заключение

С такой антенной вы с кем-нибудь да свяжетесь в любое время суток, в любой день недели. Для перехода между диапазонами не нужно ничего перестраивать, просто берешь, и переходишь. Антенна получилась короче диполя на 80 метров, что тоже плюс. К тому же, антенна получилась довольно компактной и легкой, что делает ее пригодной для использования в походах.

По деньгам вышли примерно те же 25$, что и за диполь без трапов. Правда, я забыл замерить, сколько коаксиального кабеля мне понадобилось для трапов. Пусть будет метров 10. В этом случае общая стоимость антенны не превышает 30$. Это все равно существенно меньше стоимости любой готовой антенны.

Интересно, что используя описанные в данной статье принципы, можно изготовить и вертикальную многодиапазонную антенну (смотри раз и два). Заинтересованным читателям предлагается провести соответствующий эксперимент в качестве упражнения.

Исходники 3D-моделей трапов и изоляторов для OpenSCAD, а также скомпилированные STL-файлы, вы найдете здесь. Как всегда, буду рад любым вашим вопросам и дополнениям.

Источник