Кладка печи экономки своими руками чертеж

Для получения скидки заполните, пожалуйста, форму:

Работаем для Вас с 2000г.

- пн-пт: с 10 до 19 / сб-вс: с 11 до 18

- +7 (495) 627 3627

- +7 (903) 568 3072

- Наш адрес —

- Москва, Дмитровское шоссе,

дом 110, стр. 3 — - Карта проезда

- пн-пт: с 10 до 19 / сб-вс: с 11 до 18

- Все категории

- Камины

- Каминные топки

- Печи камины

- Барбекю

- Дымоходы

- Комплектующие

- Наши работы

- Интернет магазин принимает круглосуточно.

Обработка заказов с 9.00 до 20.00 без выходных.

Корзина

Печь «Экономка» из кирпича: самостоятельная постройка

Печь «Экономка» считается улучшенной версией русской печи, она обладаем меньшими размерами и характерным движением дымовых газов. Печь «Экономка» проста по устройству, что свидетельствуют порядовки. Имеется в конструкции два топливника – основной и дополнительный. Назначение топливников является таким же, как и топливников стандартной печи «Теплушка». Дымовые газы из основного топливника через хайло поступают в первую секцию подпольной камеры, затем через подвертки поступают во вторую секцию, а уже оттуда через щель в поду поступают в верхнюю варочную камеру. Проходя под сводом, они попадают в отверстия, расположенные в его передней части, они открывают прохождение в сборный канал, имеющий соединение с дымовой трубой. Когда топливо сжигается в малом толпивнике, дымовые газы в самом начале попадают в главный топливник, а далее проделывают точно такой же путь. В малом толпивнике станут хорошо прогорать древесные отходы – кора и щепа любой степени влажности, что является достоинством и упрощает работу с топкой печи.

Печь оборудуется вентиляционной задвижкой, а также водогрейной коробкой. Водогрейную коробку изготовить не всегда является легким делом, поэтому чертеж варианта печи с водогрейной коробкой делается отдельно (это видно на рисунке 62 порядовок). Чтобы иметь лучшее представление нижней части печи, то в дополнение к планам даются рельефные изображения первых 12 рядов печи (рисунки 63,64). Эксплуатируется печь «Экономка» точно также, как и печь «Теплушка».

Главными достоинствами печи «Экономка» является то, что она быстро прогревается, компактная по своим размерам, а также существенно экономит топливо, в кладке она не очень сложна, поэтому ее сможет сложить даже начинающий печник.

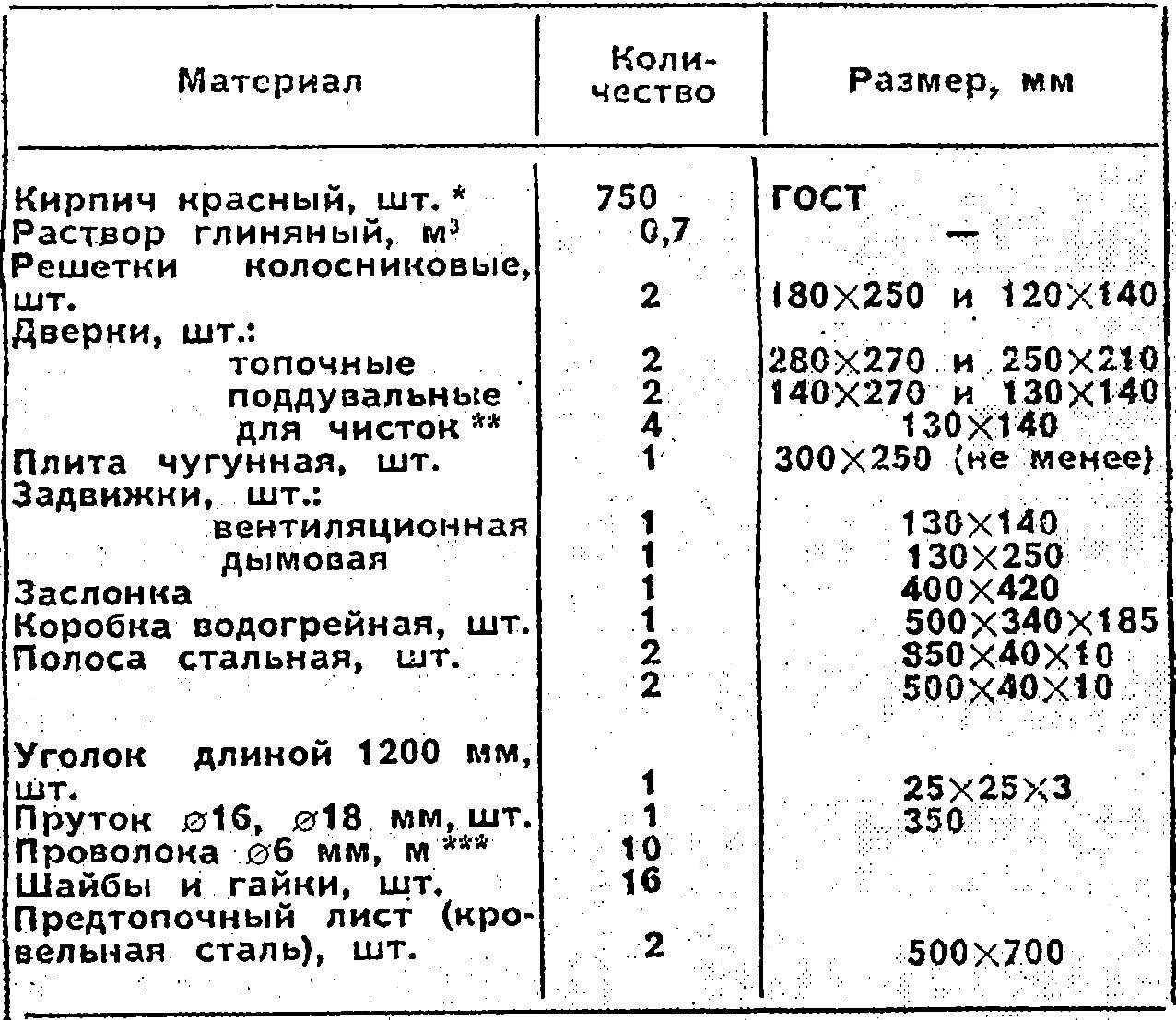

Что понадобится для работ?

Для работ по возведению печи «Экономка» нам понадобится: красный кирпич 750 штук, 2 колосниковые решетки размерами 18х25 см, 1 колосниковая решетка размерами 12х14 см, топочная дверка 28х27 см, топочная дверка 25х21 см, поддувальные дверки 14х27 и 13х14 см, 4 прочистные дверки 13х14 см, кухонная плита на две конфорки 1 шт, 2 вьюшечные задвижки 13х25 см, 1 заслонка 40х42 см, 1 водогрейная коробка, полосовая сталь 40х10 мм – 85 см, полосовая сталь 40х10 мм – 50 см, сталь угловая размерами 25х25х3 мм – 1,5 м, сталь круглая с сечением 16-18 мм – 35 см, предтопочный лист 50х70 см, проволока сечением 6 мм для связей – 10 м, шайбы к связям — 16 шт, глина и песок по 0,5 куб.метров.

Среднесуточной температурой и теплоотдачей при двух топках русская печь с плитой с шестком и щитком составляет 2320 Вт. К примеру, улучшенная печь «Экономка» составляет – 4500 Вт.

Печь «Экономка» имеет небольшие размеры – ее длина составляет 140 см, ширина 89 см, высота же при стандартной толщине шва в 5 мм будет 224 см. Благодаря своей конструкции такая печь является универсальной, а также имеет множество функций, так как оснащена не только варочной камерой, но и двумя топливниками. В таком редиме можно и печь готовить, а также будет печь прогреваться всей массой – полностью от пола и до дымовой трубы, причем нагрев станет происходить достаточно равномерно. Если применять только малый топливник, то помимо разогрева пищи в варочной камере будет поступать и нагрев печного основания. Все такие плюсы достигаются только благодаря умной и совершенной конструкции: имеется два раздельных топливника, имеющих свои поддувала и колосниковые решетки. Оба топливника имеют одну общую плиту чугунного типа – она имеет две конфорки, которые находятся под шестком. За счет своей особой конструкции горячие дымовые газы из малого топливника поступают в топливник большого размера, а также в отопительную камеру. Шесток, то есть полость в основании печи для приготовления пищи, открывается как спереди, так и сбоку – это создает определенные удобства и помогает производить работу с такими манипуляциями. Чтобы осуществлять поддержку кладки перетрубья, сваривается стойка из металлического уголка.

Также сваривают фаянс с длиной 12 0 см, то есть это конструкция из стали листового типа (уголка стали) для поддерживания кирпичей, которые находятся с лицевой стороны сверху шестка – он замуровывается в кладку. Как и у многих печных конструкций, у «Экономки» имеется две обязательные задвижки в вентиляционном канале, и в дымовой трубе. Предусматривается также заслонка для варочной камеры, которую изготавливают из листового железа. Чтобы отвести запахи от плиты и для небольшого вентилирования помещения, применяется вентиляционный канал, который начинается сверху шестка.

В отопительной камере располагается кирпичная перегородка, которая разделяет камеру на две части. Чтобы сделать связь между двумя этими секциями отопительной камеры, нужно выложить три отверстия с величиной 12х21 см. Для этого кладут три столбика высотой в три ряда, а после этого производят завершающие работы перегородки сплошной кладкой. Таким образом, учитывается тот факт, что дымовые газы проходят через обе секции камеры для отопления, отдают стенкам тепло, потом поступают в варочную камеру, проходят сквозь отверстие в поде, которое имеет длину по всей ширине в варочной камере, а также ширину в 70 мм. Как только варочная камера прогреется, дымовые газы двигаются к ее передней части, где через четыре отверстия в своде, которые имеют размер 7х12 см, попадают в сборный канал, а потом уже устраняются в дымовую трубу.

Когда наступит время укладки свода варочной камеры, нужно избежать стесывания кирпича для пят – для этого начальные боковые кирпичи укладывают с небольшим уклоном, который обращается внутрь камеры. Промежуток, который остался, между кладкой стенки и кирпичом, стоит заполнить густой глиной. Глину замешивают с песком и битым щебнем кирпича – глинобитом и глинобетоном. В качестве наполнительного материала стоит применять обычный щебень. По такой же схеме, промежуток между стенками и сводом, заполняется глинобитом. Предварительно выкладываются сами стенки, или же кладется кирпичная кладка, стесывая при этом кирпич.

Чтобы осуществить лучшее прогревание свода, стоит использовать пологую форму вода варочной камеры. При прогревании перекрыша печи станет испытывать большую тепловую нагрузку, свод варочной камеры станет распирать боковые стенки. Чтобы этого избежать, применяют стальные полосы размерами 25х2 мм, которые заводят под пяты свода. Купольный свод печи укрепляется таким же образом.

Чтобы печь отдавала больше тепла, идут по пути увеличения массы самой отопительной камеры – кирпичи закладываются в стенки камеры поперек. Если обратить внимание на разрезы, то видно, что под варочной камеры или ее низ выложены в два кирпича, которые кладется плашмя. Получается толщина примерно см без засыпания. При дальнейшей эксплуатации печи «Экономка» нет никаких особых норм – печь эксплуатируется точно также, как и классическая русская печь «Теплушка». Перед тем, как в топливнике печь хлеб, стоит очистить внутреннее пространство. К качеству топлива печь такого плана не требовательна, но лучше сжигать по малому количеству дров.

Правила эксплуатации печи «Экономка» с передней топкой

При эксплуатировании данной печи, стоит помнить, что сжигать топливо одновременно в обоих топливниках не следует. Когда вы применяете один топливник, второй должен иметь закрытыми поддувальную и топочную дверку. Печь всегда топится при закрытой заслонке. Если же требуется открыть заслонку во время топки, то предварительно стоит отворить вентиляционную задвижку. Применять верхнюю камеру для приготовления пищи стоит только после того, как дрова хорошо разгорятся, то есть это должно произойти через 8-10 минут после растопки. Варить пищу в верхней камере – на поду, стоит в течение нескольких часов после топки печи – примерно через 10-12 часов. Для выпекания хлеба печь топится по-зимнему: топливо стоит сжигать в основном топливнике. К концу топки прикрывается вьюшка, а когда в топливнике останутся одни угли, вьюшку перекрывают полностью, в вентиляционную задвижку оставляют открытой. В таком положении печь оставляют на 15 минут, после чего сажают хлеб в печь. Готовность пода проверяется, бросая на него горстку муки. Если мука почти не меняет своего цвета, то накал пода является недостаточным. Если же мука чернеет, то под перегрет, и камеру стоит немного охладить. Коричневый цвет станет способствовать нормальному нагреванию пода.

Источник

ПЕЧЬ «ЭКОНОМКА»

Вот только занимает это чудо-чудище чуть ли не половину крестьянской избы — где уж тут говорить о дачном или садовом домике. И прожорливо — не одну неделю по осени приходится пилить, колоть да складывать в поленницы дрова, чтобы прокормить в холода его ненасытное чрево.

И поэтому столь же давно, как существует русская печь, рождаются на свет ее конкуренты — в каждой стране, в каждой местности свои — камины и «голландки», «тамбуры» и «шведки», наши российские — печи Буслаева, Волкова, Подгородникова. У каждой много достоинств… и каждая не без недостатков.

Наверное, приверженцы «классической» русской печи найдут минусы и в конструкции «экономки», подробный чертеж которой приведен на этих страницах.

Но достоинства ее — прежде всего компактность, дешевизна постройки и нетребовательность к количеству и качеству топлива — позволяют нам рекомендовать печь «экономку» нашему читателю.

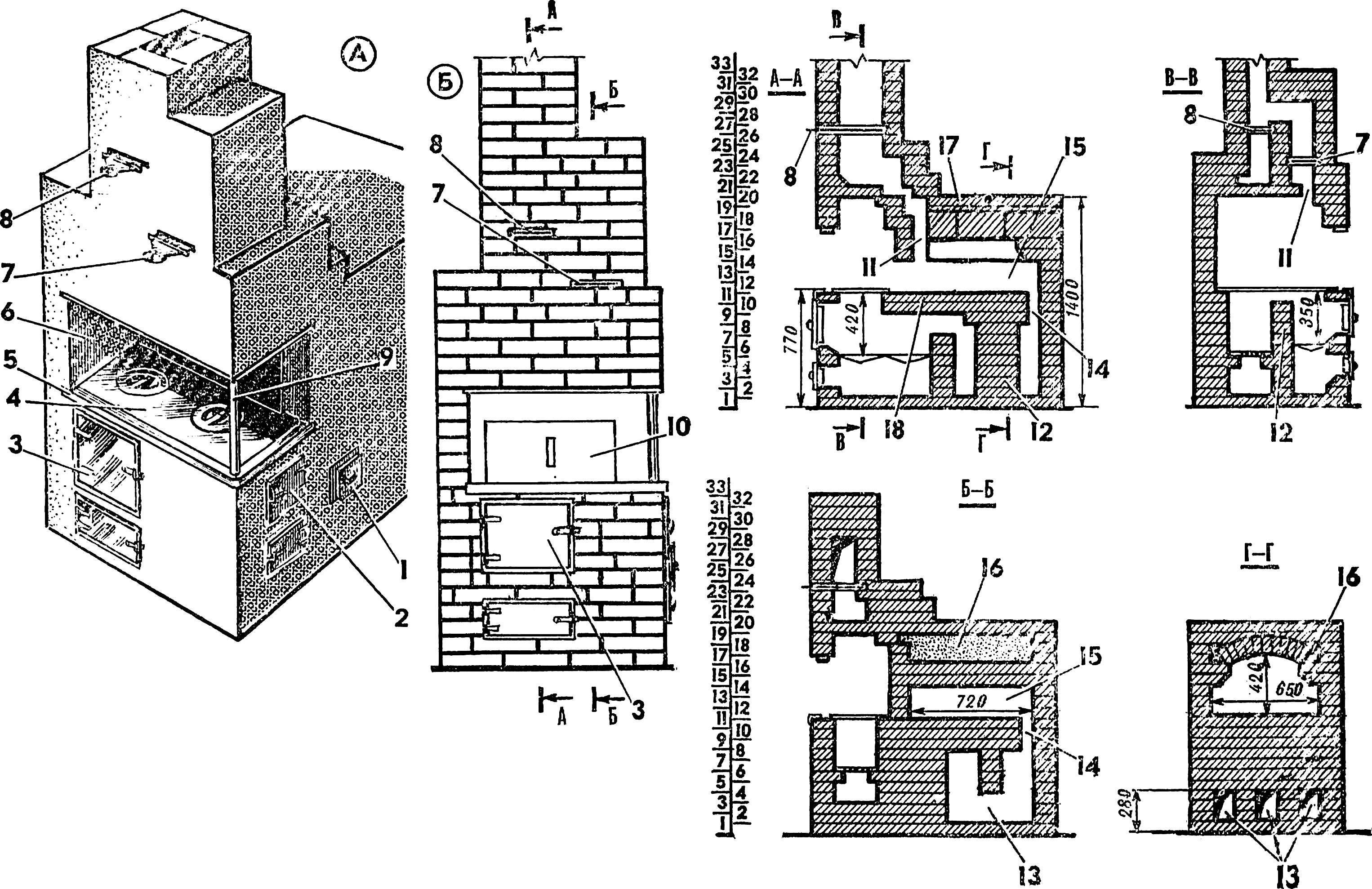

Печь (рис. 1) состоит из двух основных частей: нижней — подпечья, где находятся отопительные камеры, и верхней — варочной. Ее длина 1400, ширина 890 и высота 2240 мм (при швах кладки толщиной 5 мм). «Экономка» нагревается по всей высоте — от пола до самой трубы. Перепад температур наверху и внизу составляет всего 2—3°.

Печь можно топить, сжигая дрова и в варочной камере (горниле), и в двух топливниках. Если необходимо приготовить пищу, испечь хлеб, печь разжигают как русскую. Так делают в теплое время года. В холода же используют большой топливник: тогда нагревается и низ печи, и варочная камера. Малый топливник служит для подтапливания печи, приготовления и подогревания пищи. Печь может быть выполнена с водогрейной коробкой 1. При этом кладка в отопительной камере несколько видоизменяется.

В печи имеются два топливника: малый 2 и большой 3 с поддувалами и колосниковыми решетками. Оба расположены под шестком и перекрываются одной чугунной плитой 4 с двумя конфорками. Горячие газы сперва направляются из малого топливника в большой, затем в отопительную камеру и только оттуда в варочную. Из большого топливника горячий воздух сразу поступает в отопительную камеру. Шесток 6 открыт с двух сторон. Для поддержки кладки перетрубья в углу ставят металлическую стойку 9. Чтобы кирпичи шестка с лицевого края не расшатывались и не выпадали, их укрепляют, устроив так называемый фаянс 5 длиной 1200 мм из угловой стали 25X25X3 мм. Концы уголка вмуровывают в основную кладку.

В печи заделаны две задвижки: одна служит для закрывания вентиляционного канала 7, другая — дымовая 8, она ставится в трубе. Чело варочной камеры закрывается заслонкой 10 из кровельной стали, для удобства она снабжена ручкой.

Вентиляционный канал 11 берет начало в верхней части шестка — из перетрубья. Через него из шестка удаляются все запахи от плиты, а также частично вентилируется само помещение.

Отопительная камера делится на две секции кирпичной перегородкой 12 (разрезы А — А и В — В). Сперва выкладываются столбики из отдельных кирпичей (три ряда), а затем сплошная стенка. В результате остаются три окна, или подвертки 13, размером 120X210 мм (разрезы Б — Б и Г — Г). Горячие газы из большого топливника сперва попадают в первую секцию отопительной камеры, нагревают ее и, немного остыв, устремляются через подвертки во вторую секцию, отдают тепло и ей, а оттуда через отверстие 14 в поде варочной камеры, расположенной у задней стенки, — в саму камеру 15 (разрезы Б — Б и А — А). Отверстие в поде имеет ширину 70 мм и длину на всю ширину варочной камеры.

Нагрев варочную камеру, горячие газы и дым направляются к ее передней части и через четыре отверстия свода (размером 70X120 мм) вылетают в сборный канал, а оттуда в трубу.

Чтобы не стесывать кирпичи для пят при кладке свода варочной камеры, первые боковые укладывают с наклоном внутрь камеры; пространство между кирпичом и кладкой стенки заполняют глинобитом (разрез Г — Г). Глинобит — это очень густая глина, замешенная с песком или с мелким кирпичным щебнем (глинобетон). Часто щебень вдавливают в уложенную сначала глину. Пространство между сводом и стенками заделывают кирпичной кладкой со стесыванием кирпича или же, выложив стенки, заполняют глинобитом (разрез Б — Б).

Свод варочной камеры предпочтительнее пологий: такой лучше нагревает под. Но при нагрузке на перекрышу печи 17 он распирает боковые стенки, поэтому под пяты свода приходится заводить связи из стальных полос шириной 25 и толщиной 2 мм или проволочные Ø 6 мм, с резьбой шайбами и гайками. Купольный свод более прочен, но и под его пяты лучше поставить связи.

Чтобы увеличить массу отопительной камеры, а значит, и запасти больше тепла, кирпичи укладывают в стенки поперек; таким образом, часть кладки окажется в половину кирпича, часть — в целый.

Напоминаем, что внутренние поверхности каналов должны быть максимально выровненными — от этого зависит качество тяги.

На разрезах видно, что под, или низ, варочной камеры 18 выкладывается в два кирпича плашмя, то есть толщиной до 140 мм, без устройства какой-либо засыпки. Он опирается на перегородку. Когда необходимо приготовить пищу на поде, то в теплое время варочную камеру топят, как обычную русскую печь. Чтобы испечь хлеб, под предварительно очищается. Если же затапливают большой топливник, посуду ставят также в варочную камеру или на плиту. Малый топливник, заметим, менее требователен к качеству топлива: сгорает любое и притом более активно.

Рис. 1. Печь «экономка» (А — общим вид, Б — вид спереди; сечения даны с уменьшением):

1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник с поддувалом, 3 — большой топливник с поддувалом, 4 — плита с конфорками, 5 — фаянс-обвязка, 6 — шесток, 7 — задвижка вентиляционного канала, 8 — задвижка дымохода, 9 — стойка перетрубья, 10 — заслонка, 11 — вентиляционный канал, 12 — кирпичная перегородка, 13 — подвертки, 14 — отверстие в поде, 15 — варочная камера, 16 — глинобитная подложка, 17 — перекрыта, 18 — под варочной камеры.

Приготовление глиняного раствора. Прочность печной кладки зависит от правильности выбора густоты раствора: он должен быть нормальной жирности. Обычно рекомендуют добавлять на одну часть глины две или три части песка. Однако такой способ далеко не всегда приводит к желаемым результатам — ведь качество глины из разных залежей неодинаково. Подобрать оптимальные пропорции можно так.

Предназначенную для использования глину отмеряют (например, стаканом) на пять одинаковых порций. Первую не смешивают. Во вторую добавляют песок — десятую часть стакана (или полстакана, здесь и далее в скобках — объемы для явно жирной глины). В третью — четверть стакана (стакан), в четвертую — три четверти (полтора стакана), в пятую — полный стакан (два стакана). Добавляя воду, раствор доводят до густоты сметаны, тщательно перемешивают лопаткой и смотрят, как налипает на нее раствор. Если лопатка покрыта тонким слоем — раствор тощий, сильно облеплена — жирный, если и после тщательного перемешивания образуются отдельные сгустки — нормальный, из его пропорций исходят в дальнейшем. Песок предварительно просеивают через металлическую сетку с ячеей не крупнее 3X3 мм. Готовый раствор также желательно пропустить через сетку. Густота его должна быть такой, чтобы он легко выдавливался из-под кирпича под давлением руки. При такой консистенции хорошо заполнятся швы, они будут плотными и тонкими, от 3 до 5 мм.

Кирпич тоже требует определенной подготовки. Сухие брикеты слишком быстро впитывают воду из раствора, что снижает прочность кладки. Поэтому его желательно смачивать — ополаскиванием, а высококачественный кирпич вымачивать, пока из пор не выйдет весь воздух и они не заполнятся влагой.

Фундамент. Чтобы «экономка» служила надежно и долго, под нее следует заложить, заглубив в грунт не менее чем на 500—600 мм, массивный фундамент из бутового камня или бетона. Причем подошва его должна быть на 50— 100 мм шире основного тела, а последнее — на 50 мм превышать габариты самой печи. Дно ямы необходимо уплотнить тяжелой трамбовкой. В сухом грунте допустима закладка фундамента из хорошего кирпича на известковом или известково-цементном растворе. Гидроизоляция (2—3 слоя толя или пергамина) укладывается за 2—3 ряда до основания, которое, в свою очередь, начинается на 2—3 ряда ниже уровня пола. Такая кладка еще принадлежит фундаменту. С выходом ее на уровень пола на основании с помощью линейки и угольника вычерчивают контур первого ряда собственно печной кладки; длина 1400, ширина 890 мм.

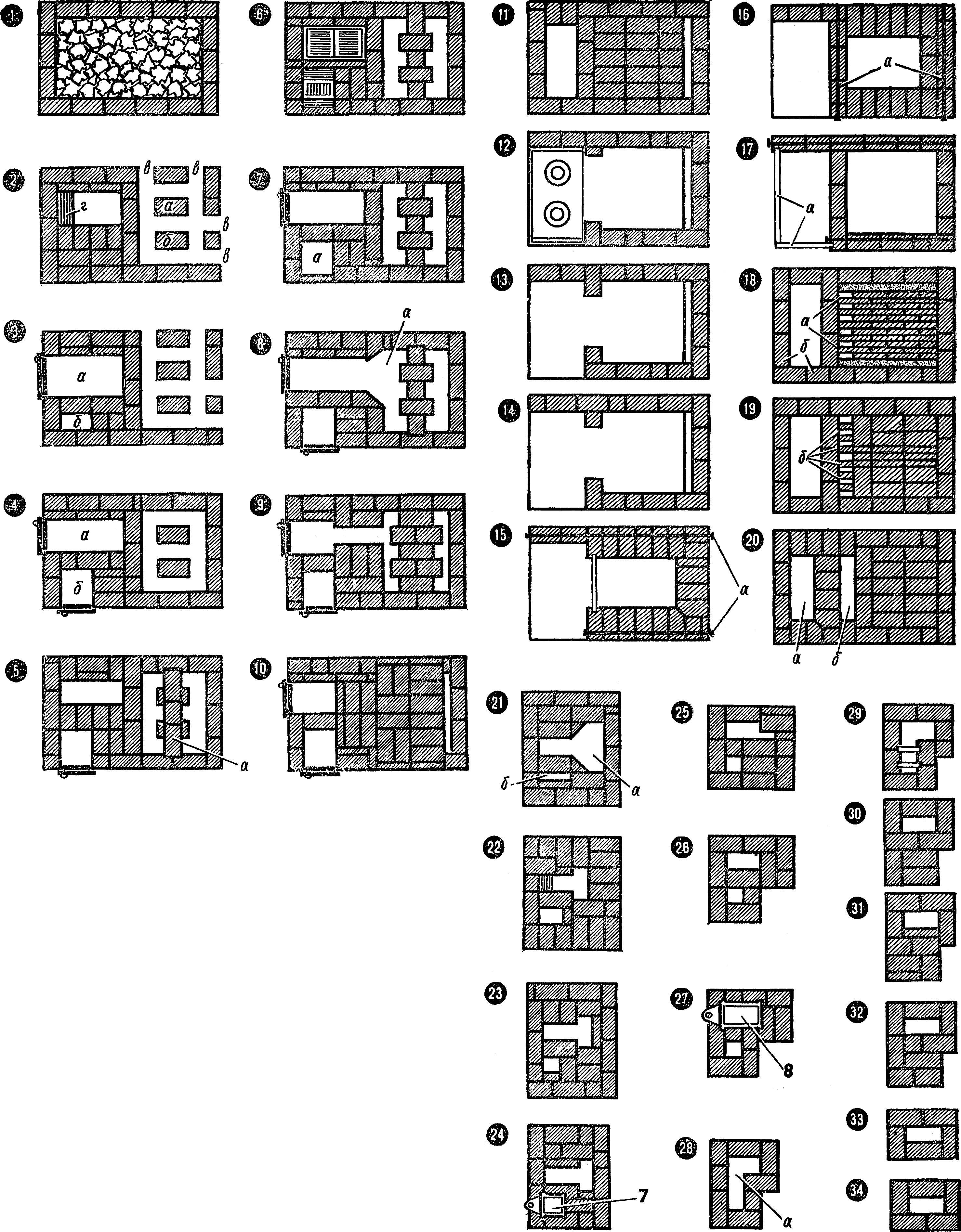

Первый ряд печной кладки (рис. 2). Наружные стороны выкладываются из целого, а середина заполняется битым кирпичом.

Второй ряд. Здесь закладываются два кирпича (а, б) для столбиков под перегородку, оставляются окна (в) четырех чисток, а также донная часть поддувала большого топливника со стесанным, чтобы облегчить выгребание золы, передним кирпичом (г).

Третий ряд. В нем устанавливается дверка поддувала (а) большого топливника и дверки чисток, закладывается поддувало (б) малого топливника (на схеме дверки чисток не показаны).

Четвертый ряд. Устанавливается дверка поддувала (б) малого топливника. Перекрываются кирпичом дверки чисток. Если вы решили не устанавливать дверки, то до окончания кладки оставьте их открытыми. На последнем этапе расчета удалите через них остатки раствора и заделайте кирпичами так, чтобы их края чуть выступали из плоскости стенок печи: теперь их будет легко найти, когда понадобится новая чистка.

Пятый ряд. На столбики укладываются кирпичи перегородки, которая крепится замком (а) в стенах печи. Свод поддувала большого топливника сужается для установки колосниковой решетки, а дверка поддувала перекрывается кирпичом.

Под перегородкой остаются три отверстия-подвертки размером 120Х210 мм каждое. Через них горячие газы из первой секции отопительной камеры попадают во вторую секцию (см. поз. 13 Б — Б и Г — Г).

Рис. 2. Кладка рядов (порядовки).

Шестой ряд. Укладываются и перекрываются кирпичом колосниковые решетки обоих топливников; при этом передний и задний кирпичи малого топливника стесываются, чтобы топливо само скатывалось на решетку и лучше сгорало — вот почему здесь пригодны даже сырые дрова.

Седьмой ряд. Устанавливается дверка большого топливника, закладывается малый топливник (а).

Восьмой ряд. Монтируется дверка малого топливника. От большого топливника в сторону перегородки расширяется горизонтальный канал (а): это обеспечит ее равномерный нагрев по всей высоте.

Девятый ряд. Горизонтальный канал сужается нависающими над ним кирпичами. Перегородка становится шире, чем подготавливается перекрытие канала.

Десятый ряд. Выкладывается первый слой пода, перекрывающий горизонтальный канал и перегородку. У задней стенки остается щель (см. поз. 14 Б — Б и А — А) шириной 70 и длиной 650 мм.

Одиннадцатый ряд. Перекрываются дверки топливников. Настилается второй слой пода, щель сохраняется.

Двенадцатый ряд. На тонком слое раствора укладывается чугунная плита с конфорками. Наружные ряды кладки с лицевой и боковой сторон плиты оформляются фаянсом, то есть укрепляется низ шестка.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды схожи: выполняется тщательная перевязка швов.

Пятнадцатый ряд. Кладка по боковым стенкам скрепляется связями (а) из проволоки с шайбами и гайками или полосовой сталью, с резьбовыми хвостовиками. Чело для упрощения образуется не арочным, а прямоугольной формы (высота 420 и ширина 400 мм), с перекрытием полосовой сталью 10X40X850 мм. Стенка над варочной камерой толщиной в кирпич, стесанный снизу (см. А — А).

Шестнадцатый ряд. Сперва ведется перекрытие чела и кирпичная кладка, затем ставятся связи (а) по ширине печи. С трех сторон варочной камеры размещается второй ряд кирпича без стесывания.

Семнадцатый ряд. После укладки кирпича ставятся повторные связи, как в 15-м ряду. Из полосовой стали устраивается основание (а) под перетрубье, которое в углу поддерживается круглым стальным стержнем Ø 16 мм (не тоньше) или соответствующей трубой. Стальные полосы укладываются в проделанные в кирпиче гнезда.

Восемнадцатый ряд. Начинается закладка свода варочной камеры, опирающегося на выпущенные кирпичи 16-го ряда (см. Г — Г). Кирпич первого ряда имеет наклон внутрь камеры, для чего под него укладывают толстый слой глинобита или раствора со щебенкой (см. Б — Б, 16). Кирпичи (б) передней и боковой стенок перетрубья укладывают на полосовую сталь.

В первых рядах укладываемых для свода варочной камеры кирпичей оставляют отверстия шириной 70 и длиной 120 мм.

Девятнадцатый ряд. Отверстия (б) сохраняются.

Двадцатый ряд. В нем образуется сборный канал (б), а перетрубье (а) сужается с 250 мм в предыдущем ряду до 180 мм. Стенка перетрубья с правой стороны печи крепится замком.

Двадцать первый ряд. Сборному каналу придают нужную форму (а), и около перетрубья закладывается вентиляционный канал (б) сечением 70X250 мм для вытяжки запахов от плиты и печи, собирающихся в перетрубье.

Двадцать второй ряд. Сборный канал уменьшается, передний кирпич стесывается на конус. Вентиляционный канал принимает прямоугольную форму сечением 120X190 мм.

Двадцать третий ряд. Вентиляционный канал становится квадратным.

Двадцать четвертый ряд. В нем над вентиляционным каналом ставится задвижка 7 (см. рис. 1).

Двадцать пятый и двадцать шестой ряды. Здесь сборный канал сужается, формируется дымовой канал.

Двадцать седьмой ряд. Над дымовым каналом устанавливается задвижка 8.

Двадцать восьмой ряд. Дымовой вентиляционный каналы объединяются в горизонтальный (а), похожий на букву Г.

Двадцать девятый ряд. Над объединенным каналом укладываются две стальных полосы — основание для перекрытия вентиляционного ствола.

Тридцатый, тридцать первый, тридцать второй ряды. Над вентиляционным стволом наращиваются три слоя кирпичей, что отвечает противопожарным требованиям. Дымоход представляет собой отверстие сечением 120X260 мм.

Тридцать третий ряд. С него начинается кладка трубы толщиной в один кирпич, а всего из пяти кирпичей, или «впятерик», с каналом 130X260 мм.

Тридцать четвертый ряд. Такая кладка ведется до потолка, затем идет «распушка» с толщиной стенки в полтора кирпича — на четыре ряда выше чердачного наката. Далее можно продолжить кладку или использовать асбоцементные, керамические или стальные трубы подходящего внутреннего сечения, но обязательно облицованные несгораемыми материалами — до крыши на глиняном растворе, а над кровлей — на цементном.

Материалы для кладки печи «экономки».

* Топливники изнутри желательно выложить огнеупорным кирпичом.

** Можно заменить коробами из кровельной стали.

*** Допустимо применение полосовой стали 25X2 мм.

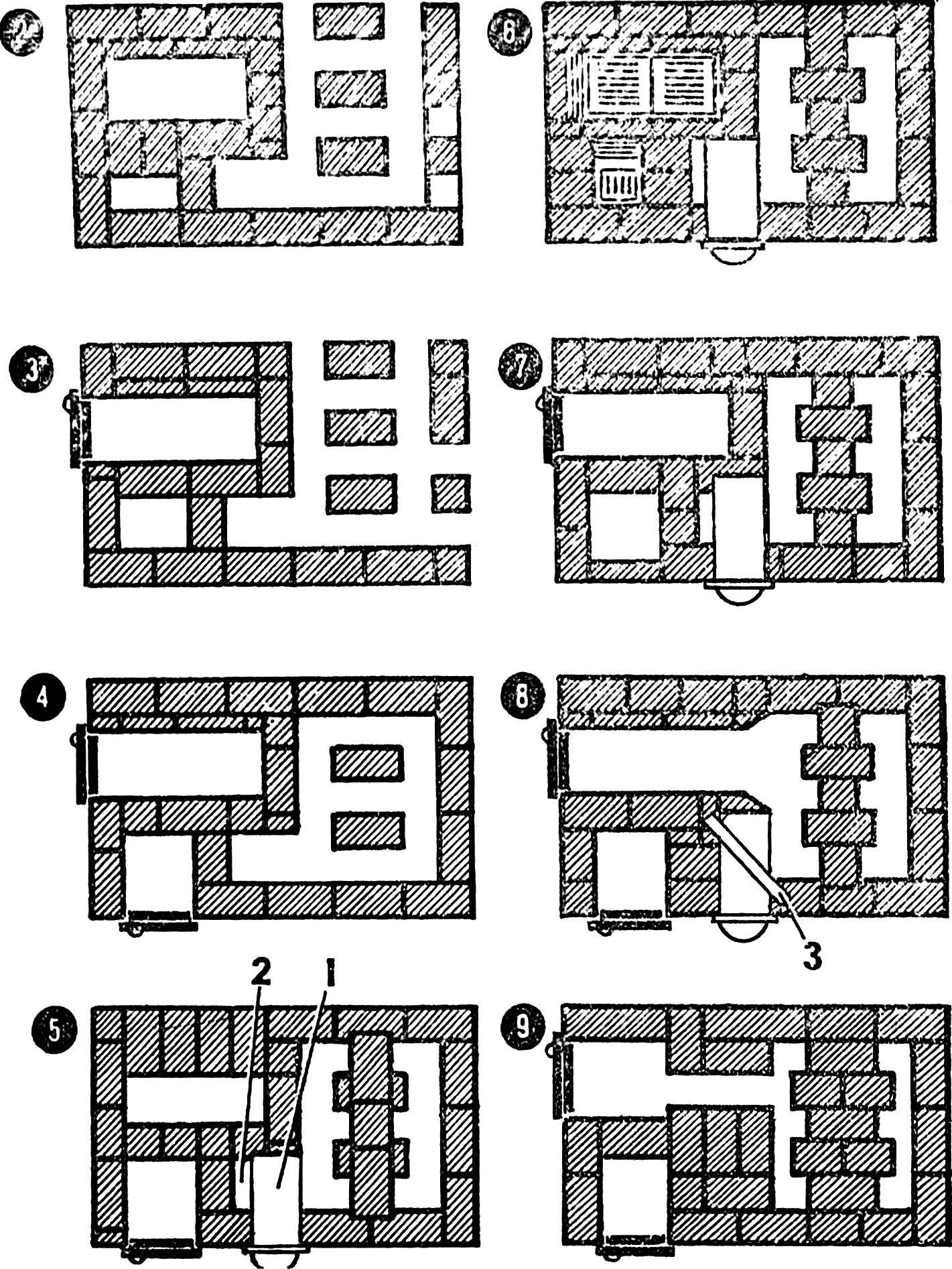

Печь «экономка» может выполнять и роль водонагревателя. Для этого в нее рядом с малым топливником нетрудно встроить своеобразный котел — водогрейную коробку из оцинкованной стали или другого металла, при необходимости луженного по внутренним плоскостям. Схема ее заделки при кладке показана на рисунке 3 (только теми рядами, которые претерпевают изменения по сравнению с приведенными на рисунке 2).

Рис. 3. Кладка рядов с водогрейной коробкой:

1 — водогрейная коробка, 2 — дополнительный канал, 3 — стальная полоса.

Целесообразнее монтировать не саму коробку, а футляр для нее из более толстого металла, тогда емкость можно будет при необходимости извлекать из печи, а футляр будет работать как дополнительная отопительная камера. На схеме пятого ряда видно, что слева от водогрейного устройства 1 оставляется дополнительный канал 2 для прохода газов, чтобы обогрев шел одновременно с двух сторон. На схеме восьмого ряда видна дополнительная стальная полоса 3, предотвращающая сдавливание водогрейного отсека наращиваемыми над ним кирпичами последующих рядов.

После завершения кладки печи, особенно из замоченного в воде кирпича, ее следует сушить естественным путем 10—12 суток, открыв все задвижки, заслонки и дверки. Затем проводится дополнительное подсушивание сухим топливом небольшими порциями 3—4 раза в день, пока печь как следует не просохнет. Только после этого можно начинать пользоваться ею при полной закладке топлива.

А. ШЕПЕЛЕВ, инженер-строитель

Источник