Опасная парочка: шпага и дага

В 1536 году король Испании Карл V выступил с докладом в Ватикане. В Европе бушевали «Итальянские войны»: Испания и Франция делили сферы влияния, боролись за политическую и религиозную гегемонию. В докладе, который был адресован папе римскому и кардиналам, собравшимся померить враждующие стороны, Карл V призвал своего врага короля Франции Франциска I решить затянувшееся противостояние в поединке — дуэли. Вызов остался без ответа, но, по всей видимости, дал толчок новой моде. Именно со второй четверти XVI века в Европе (в большей мере во Франции) начнется «дуэльная лихорадка», которая поразит Старый свет практически на три века. Только за 20-летнее правление Генриха IV Бурбона на дуэлях погибнут по разным оценкам от 6−10 тысяч человек, что сопоставимо с потерями в крупном сражении того же времени. Юрий Кукин разбирался, с помощью чего решались споры, и почему именно шпага и кинжал встали на защиту дворянской чести в материале diletant.media.

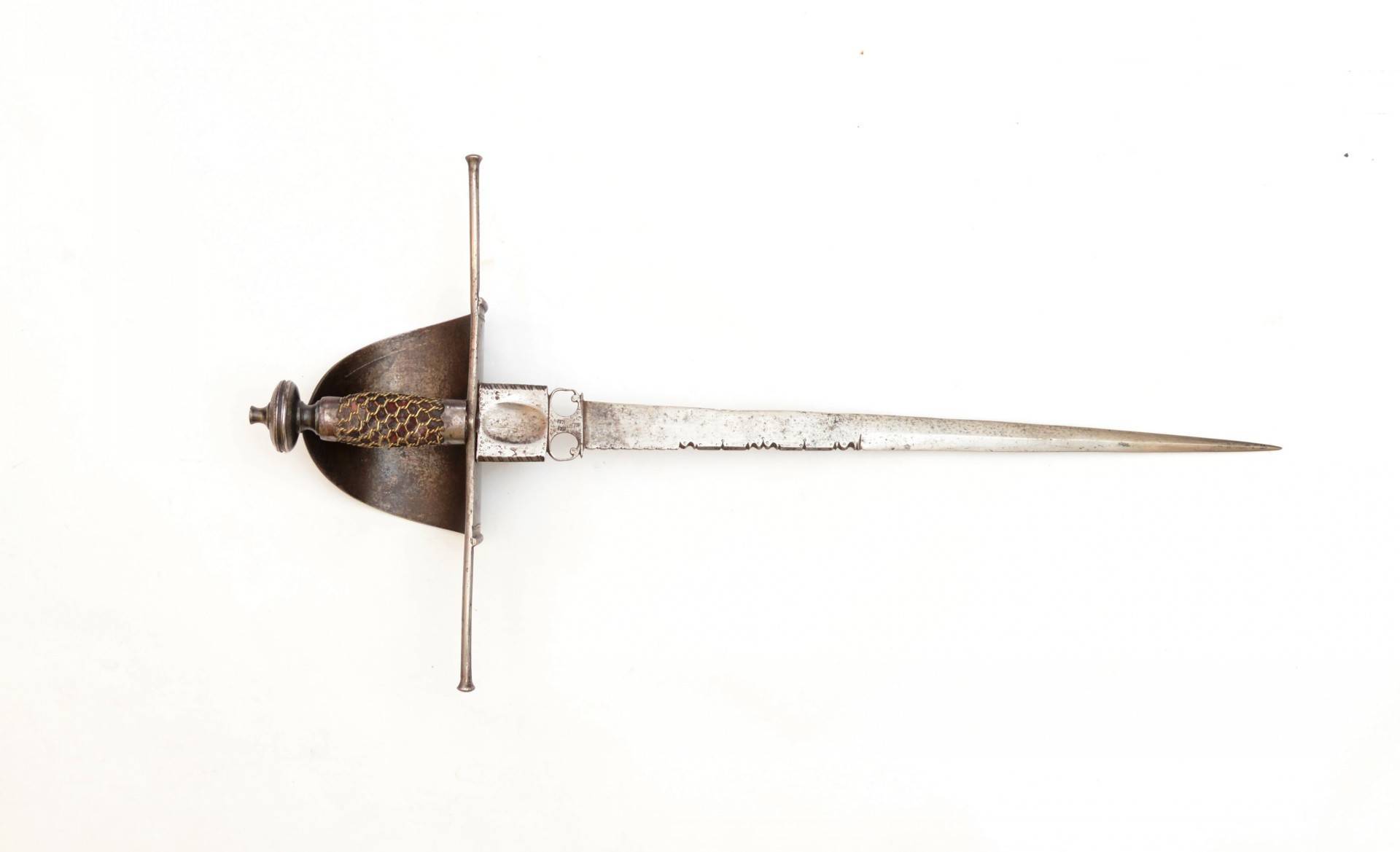

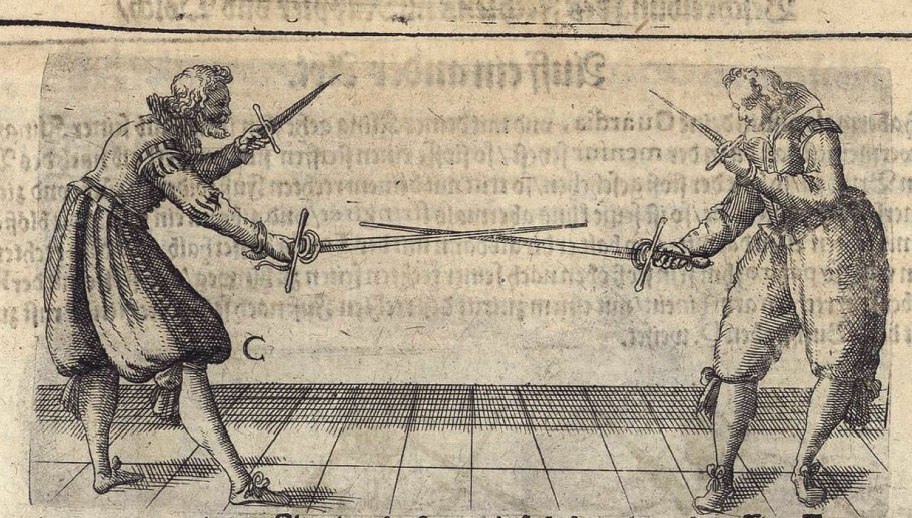

Бой на шпагах и дагах (из учебника фехтования 1626 г.)

Кинжал — один из древнейших видов оружия. Он появляется как разновидность большого ножа (как, например, сакс германцев), но впоследствии используется преимущественно для колющего удара. В средние века с помощью кинжала в основном добивали противников, потому он даже приобрел особое название — «кинжал милосердия» (предок стилета). Удар таким кинжалом мог поразить стыки пластин военных доспехов и даже пробить кольчугу. С XIII века кинжал становится постоянным предметом снаряжения знати, которая носит его наряду с мечом. Кинжал носили на цепи, а впоследствии с появлением широких дворянских поясов кинжалы стали прикреплять на правом боку.

В Германии такие кинжалы называли «degen», в Испании и Италии — «daga». Причем если немецкое название кинжала в XVI веке претерпит изменение, и слово «degen» будет употребляться для обозначения шпаги, то за термином «daga» укрепится значения не просто кинжала, а именно «для левой руки». Во Франции это же оружие называли мэн-гош, что, по сути, является буквальным переводом назначения кинжала. Дага или же мэн-гош приходят на смену щиту, следуя общему вектору развития оружия: тяжелые доспехи и большие мечи уступают место более легкому оружию, позволяющему свободно передвигаться в бою, совмещать серии из преимущественно колющих, но также и режущих (вместо сильных рубящих) ударов. Впервые на поединках начинают держать дуэльную шпагу в правой руке для выпадов, а кинжал острием вниз в левой для парирования в Испании в XVI веке. Но в отличие от щита, дага использовалась в равной степени как для блокировки атак, так и для их исполнения, особенно если шпага сломалась или была выбита из рук. Клинок кинжала напоминал клинок рапиры, рукоять была короткой, но с длинной крестовиной, и особенно дага (именно испанская) отличалась своей треугольной, иногда ажурной гардой с внешней стороны (хотя варианты были возможны). С середины столетия их в большом количестве производили в Италии.

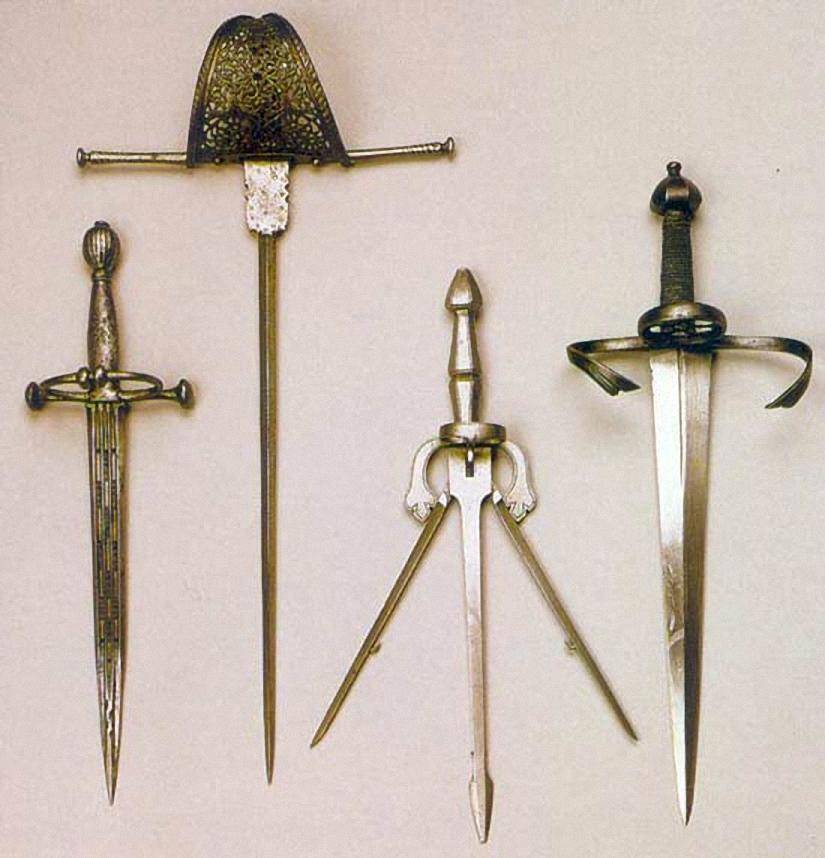

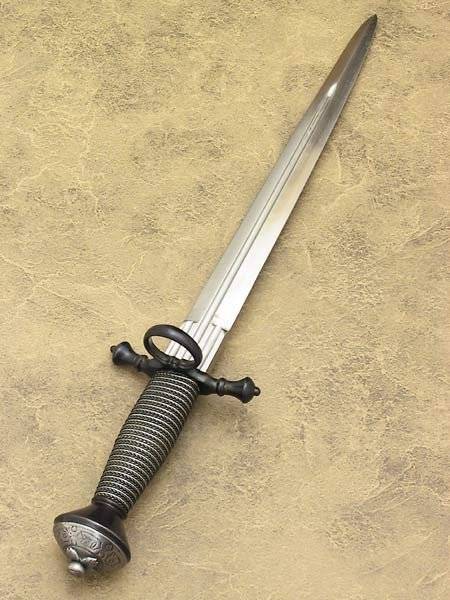

Виды кинжалов (дага).

— Рапира и кинжал, если это оружие устроит господина де Бюсси.

Из книги Александра Дюма «Графиня де Монсоро»

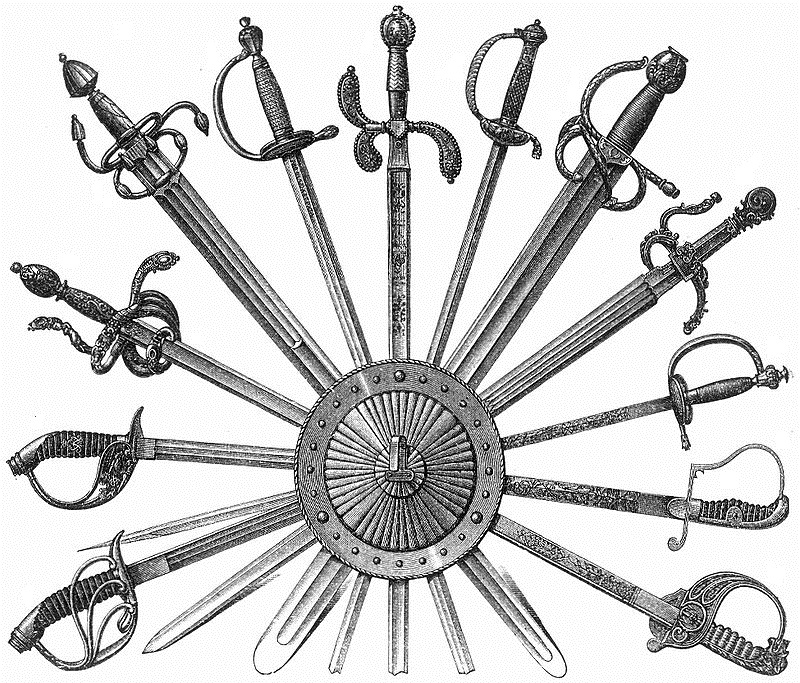

В большинстве европейских языков шпага не имеет особого термина или слова и, как правило, употребляется в значении «меч» (например, англ. — sword). Однако в немецком языке, как было указано выше, слово шпага (degen) имело то же самое значение, что и слово кинжал, из чего некоторые исследователи оружия делают вывод о происхождении шпаги от кинжала, который уже в XIV веке дворяне повсеместно носили с собой. Впоследствии клинок кинжала был удлинен, превратившись в шпагу и придя на смену тяжелому мечу. По другой версии шпага происходит от седельного меча с узким лезвием — боевого оружия всадника для нанесения колюще-рубящих ударов. Хоть им преимущественно наносили колющие удары, его большой вес и размеры самого клинка ограничивали владельца в обычном, пешем бою.

Согласно еще одной версии, изначально было два типа шпаг: военная и гражданская. Военная шпага, как нетрудно догадаться, отличалась от меча, пожалуй, только эфесом (рукоятью). Она использовалась в бою, ей совершали различные атаки от колющих ударов по противнику до рубящих, а также она могла использоваться и для парирования атак. Гражданская шпага больше походила на изящный аксессуар, атрибут знатного рода, который подчеркивал статус своего владельца. В пользу последнего говорит обычай гражданской казни, когда в присутствии свидетеля шпагу ломали над головой владельца или переламывали через колено.

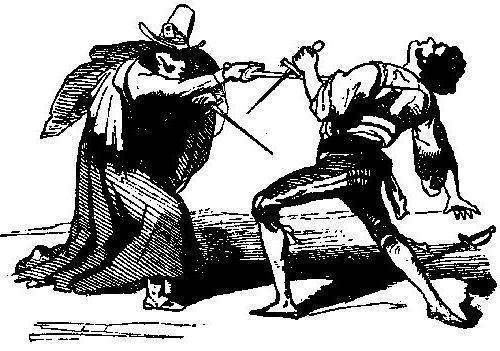

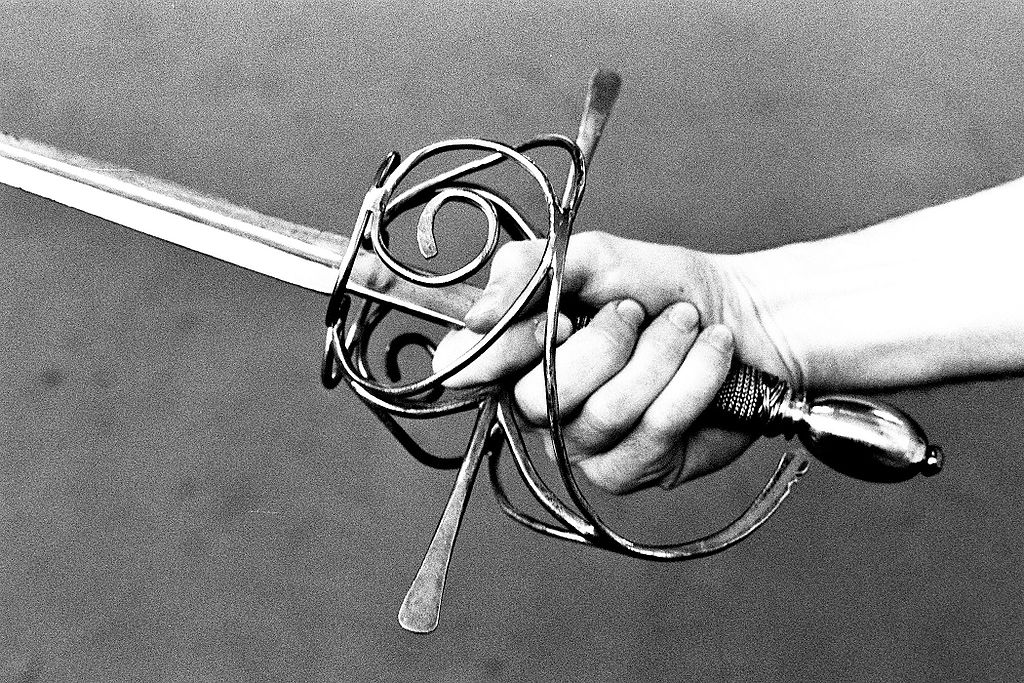

Эфес итальянской шпаги

Несмотря на разнообразие версий, ясно, что сам вид оружия, его модификации развивались вместе с техниками фехтования, которые довольно сильно различались в зависимости от школы и тем более страны. Немцы, например, делали акцент на рубящих ударах, в то время как в Италии, где, как считается и зародилось фехтование, действовал принцип главенства колющего удара. Как раз в Италии в начале XVI века начинаются первые дуэли, которые приходят на смену рыцарским турнирам и поединкам. Дэули в то время называет «поединок в кустарнике»: основное и строжайшее правило, в корне разнившееся с принципом турниров, — секретность. Кроме того, с течением времени еще одним отличительным принципом стало полное отсутствие доспехов, что особенно прижилось во Франции, где считали подобное сражение чистым и благородным, поэтому сражались в белых сорочках (в которых сразу было видно, где был ранен дуэлянт).

Эфес испанской рапиры

Все это не могло не влиять на преобразование оружия, которое также становилось легче и длиннее, но все еще сохраняя обоюдоострое лезвие, позволяющее оставлять серьезные порезы. Такой вид шпаги получил название рапира или «клинок для одежды» (от исп. espadas roperas). Ключевые отличия от тяжелой шпаги — это размер и вес. В длину рапира не больше 100 см. Гарда рапиры была не только красива (что служило показателем статуса знатного владельца), но также плотно защищала пальцы владельца от атак противника, что было жизненно необходимо для продолжения поединка, поскольку ни доспехов, ни кольчужных перчаток больше не было. Как раз в Испании, откуда и пошли названия «дага» и «рапира», была сильна школа фехтования этой «парочкой», где главным было умение держать и изменять дистанцию, перемещаясь как будто в круге, который то сжимается, то расширяется. В XVII веке также в Испании на смену даге пришел плащ, который имел при себе каждый представитель сильного пола: его старались накинуть на руку с оружием, тем самым обезвредив противника на время для удара.

А во Франции, где и случилась «лихорадка», которую уже на закате эпохи дуэлей (XIX век) воспевал старший Дюма в своих романах, в конце XVII века начинают сражаться только одним оружием — более короткой и только колющей рапирой, которая и распространится в дальнейшем в Европе наряду с набиравшей популярностью саблей.

Бехайм Вендален. Энциклопедия оружия. С.-П. 1995

Сальников А. В. Становление и развитие европейского шпажно- сабельного боевого фехтования еков. Армавир.

Новоселов В. Р. Дуэльный кодекс: теория и практика дуэли во Франции XVI века. М. 2001.

Источник

Европейская дага или кинжал для левой руки: история оружия и его описание

Разновидности даг[править]

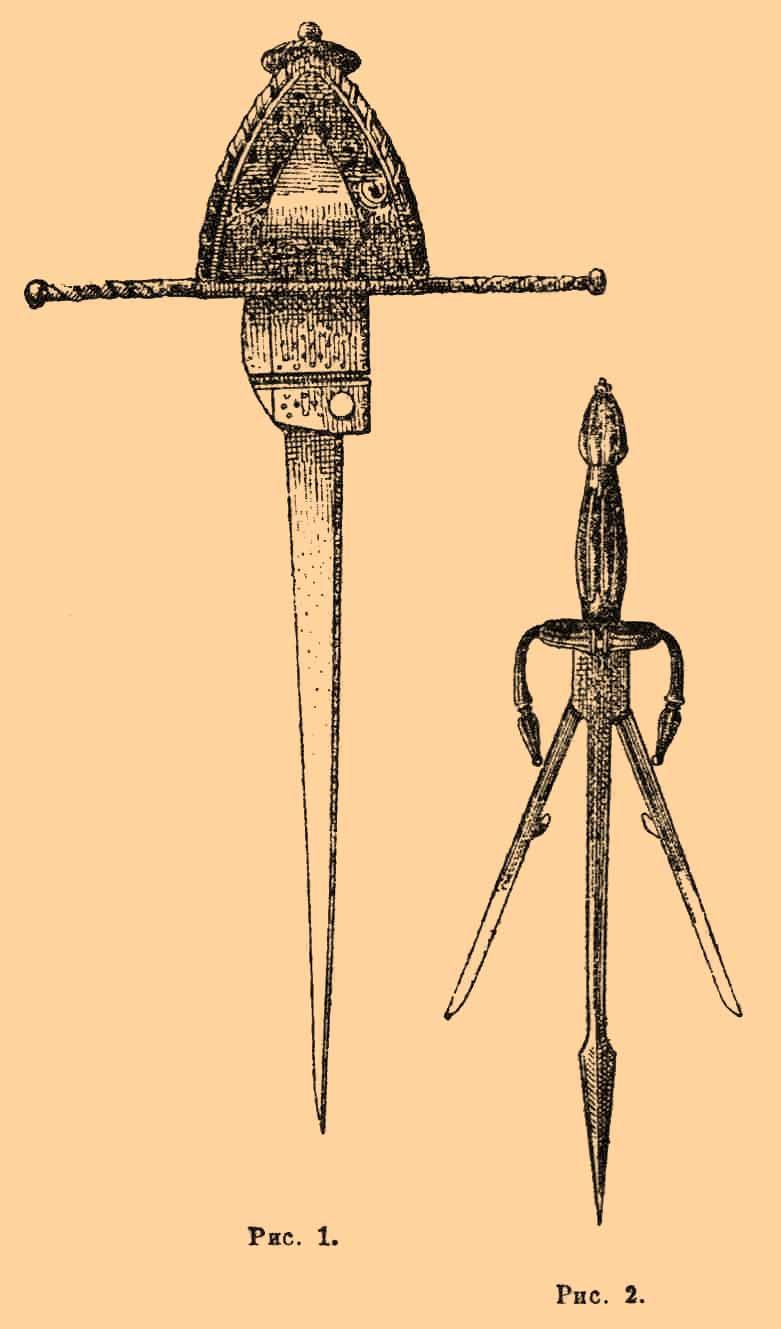

Изображение испанской (рис.1) и немецкой (рис. 2) даг из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890—1907)

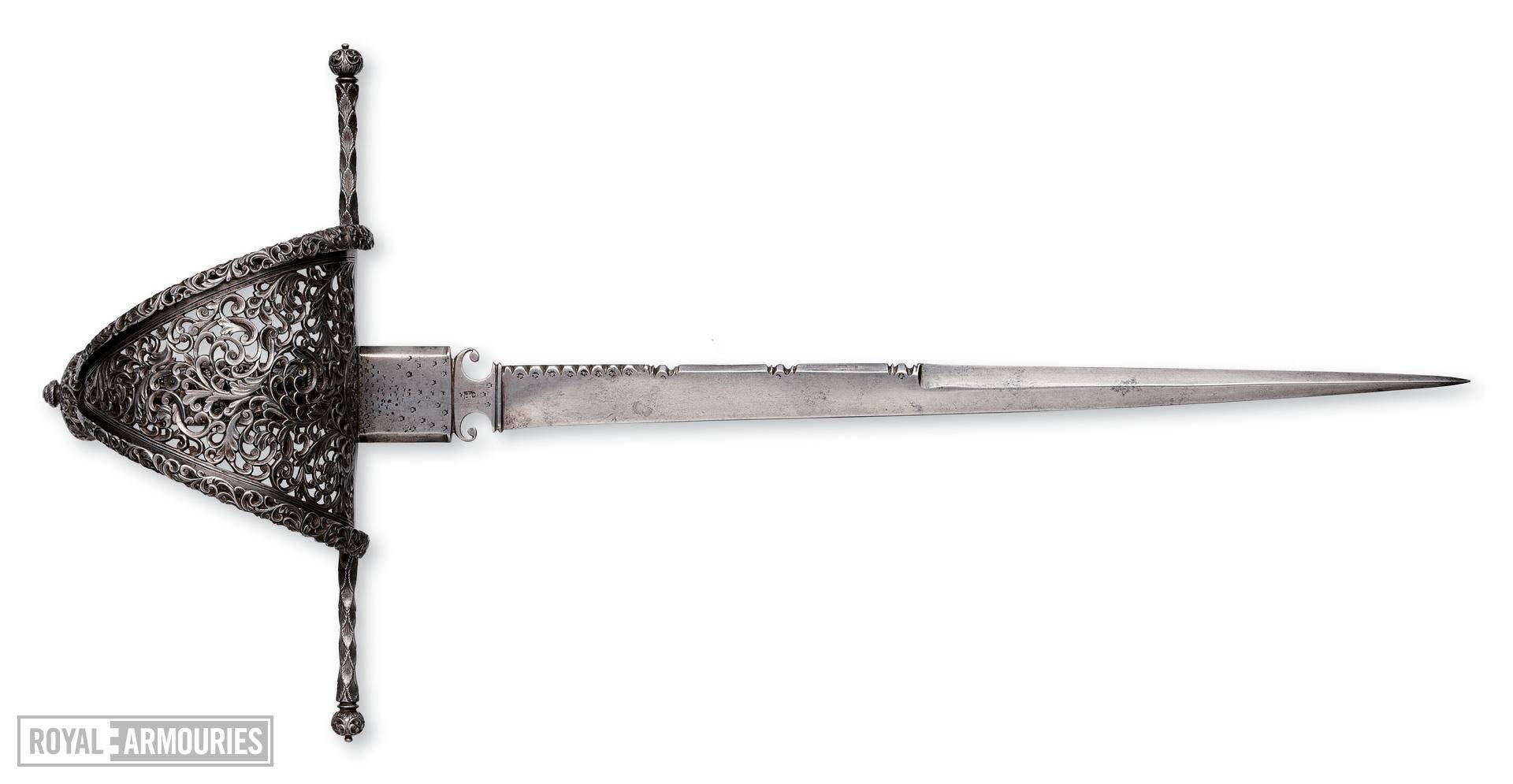

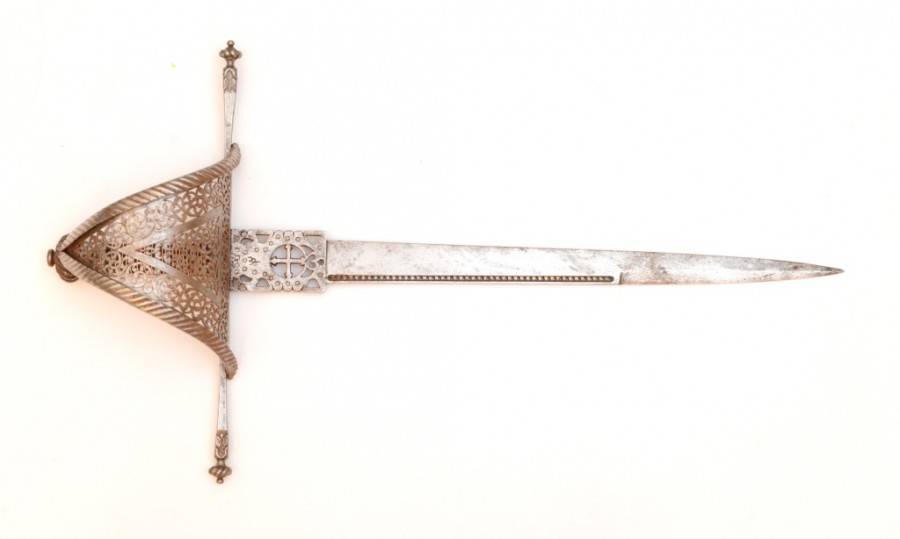

Испанская дагаправить

Для защиты руки испанская дага имеет широкую пластину в виде изогнутого треугольника, сужающуюся к навершию рукояти (исп. en berceau), зачастую украшенную чеканкой. Для отражения ударов служат длинные прямые дужки гарды. Клинок плоский, прямой, однолезвийный, с широким основанием (исп. ricasso).

Немецкая дагаправить

Немецкая дага имеет ловушку для вражеского клинка в виде расходящихся в стороны боковых клинков, приводящихся в действие специальной пружиной. Она состоит из двух соединенных шарнирно с основным клинком деталей, которые откидываются пружинами в стороны. Освобождались захваты нажатием на кнопку-запор рукояти. При попадании шпаги противника в полученный таким образом трезубец остриё клинка могло переломиться.

Японская дагаправить

Окинавская дага (сай) имеет узкий круглый или многогранный клинок. Гарда представляет собой узкие дужки, направленные вперед по направлению клинка.

В отличие от даги европейской не являлась дополнением к фехтовальному оружию. Сай вообще не являлись самурайским оружием — это был сельскохозяйственный инструмент. Более того, оружие было практически не известно в Японии, а было широко распространено в вассальном Японии королевстве Рюкю.

Также изогнутые края сай, в свою очередь, будучи заточены, образовывали дополнительные клинки, чего у гард европейских даг не наблюдалось.

Настоящей же японской дагой является дзюттэ, похожее на сай, но имеющее только одну дужку и мощный толстый гранённый клинок без заточки и острия, так как дзюттэ применялось как мечелом и в качестве полицейской дубинки. Так как полиция эпохи Эдо состояла из самураев, то можно сказать, что дзютте является хоть и очень специфическим, но всё же самурайским оружием. Будучи полицейским оружием для обезоруживания вооружённого мечом преступника и взятия его живым, в отличие от европейской даги, дюзттэ, как правило, не применялось в паре с мечом. Также существовал и заточенный вариант дзюттэ с настоящим заточенным лезвием — марохоси, по понятным причинам не являвшийся полицейским оружием.

Первые даги

Первые леворучные кинжалы отличались от своего “папы”, пожалуй, только клинком, тяготеющим к слегка листовидной форме (они были широкими, с плавным сужением к острию), обязательно с длинными и направленными вперед планками перекрестья, а также боковым кольцом на гарде. Такой тип кинжалов начал распространяться примерно к 1550-у году.

Клинки стали делаться мощными, т.к. меч в это время еще сохранял способность рубить, и более тонкий клинок мог просто сломать. Вот, например, рапира и кинжал приблизительно 1570-х годов, выполненные en suite:

Т.н. дуэльный гарнитур

В других случаях леворучный кинжал получал S-образную гарду – верхний квиллон направлен вперед, чтобы хозяин мог попытаться изловить между ним и клинком вражеский меч, а нижний – назад, образуя полудужку для защиты руки:

Еще один парный комплект примерно того же времени

Эфесы леворучных кинжалов, точно так же, как и мечей, всегда выполнялись из стали. Время медных и латунных эфесов, модных в XVIII-XIX веке даже для шпаг и сабель, еще не пришло. Тогдашняя дага, несмотря на все свое изящество и красоту, была боевым оружием. Ее эфес должен был спасать руку хозяина – в критических случаях выдерживая рубящий удар меча.

Сечение даги XVI века обычно представляло из себя слегка уплощенный бриллиант. Иногда присутствовал узкий дол во всю длину клинка. Впоследствии для улучшения балансировки в клинках начали делать отверстия, в основном располагающиеся у гарды.

Предшественник даги

Здесь никакого секрета нет – это кинжал квилон, “маленький брат” рыцарского меча. Он появился в XIII веке, и пика своего развития достиг к XV-му, когда из оружия, распространенного в различных слоях общества, сделался чисто рыцарским. Дворянским.

Дело в том, что это оружие изначально было модным изготавливать en suite – в одном стиле, “заодно” с мечом. Отделка эфеса такого кинжала копировала отделку эфеса меча. И навершие было таким же, и квиллоны, т.е. перекрестье, и даже геометрию клинка пытались приблизить к геометрии меча – насколько это возможно. Квилон чаще всего носился на поясе справа, в положении, приспособленном для выхватывания правой рукой обратным хватом. Европейские рыцари для кинжала в 80% случаев предпочитали именно его – так проще нанести глубокую рану противнику, облаченному как минимум в прочный стеганый гамбезон.

Гравюра из Библии Мациевского

Обратите внимание на воина в желтой шапели в правом углу

Примерно к середине XV века начало складываться гражданское обоерукое фехтование, где неудобный в повседневном обиходе щит заменяли кинжалом. Уточню: речь идет именно о гражданском, дуэльном “дрыномашестве”, не о боевом. Щит – штука громоздкая и неудобная, постоянно таскать его с собой – большая морока… Почему бы не заменить его кинжалом, который все равно почти у каждого мечника тех лет болтался на поясе?

Так квиллон и стал леворучным кинжалом

Его судьбу определило то, что только этот кинжал из всех европейских имел развитую гарду с длинными – это важно! – направленными вперед квиллонами – планками перекрестья. Да, именно из-за них он и получил свое современное название

Что любопытно, манера ношения такого кинжала вовсе не обязательно подразумевала приспособленность под выхватывание левой рукой. Очень часто он носился за спиной, на уровне поясницы, рукоятью вправо. В этом положении он не мешал ходьбе, а при необходимости отразить удар выхватывался правой рукой. И лишь затем перебрасывался в левую.

О боевом применении

Использование даг послужило толчком к появлению новых техник фехтования, в которых победу одерживал не самый сильный, а более ловкий и быстрый боец. В каждой стране имелась своя собственная школа. Немцы специализировались на выполнении рубящих ударов, итальянцы – колющих. Несмотря на то что каждой школе был присущ свой почерк, в них обучали отражать удары только левой рукой. Во время тренировок использовали баклеры – специальные кулачные щитки. В условиях боя при отсутствии даги ученик мог воспользоваться намотанным на руку плащом.

В начале XVI века испанцами был изобретен новый стиль поединков на шпагах, который получил название «Эспада и Дага». Атакующие удары (выпады) совершались шпагой, которую фехтовальщик брал в правую руку. В левой удерживалась “Дага”. Предназначение кинжала – парировать удары противника. Используя шпагу и дагу, фехтовальщик мог эффективно выполнять двойные удары двумя клинками, защищаться и одновременно атаковать.

Кинжал заменил тяжелый щит. Как утверждают специалисты, дагой можно не только парировать удары противника, но и атаковать, чего невозможно было сделать щитом. Нередко во время поединков шпаги ломались. В таких ситуациях функции основного оружия выполняли даги. Кинжал был очень эффективен только на короткой дистанции. Во время поединка острие даги направлялось в сторону противника. Держали кинжал на уровне шеи или груди. Как утверждают специалисты, это оружие фехтовальщиками никогда не удерживалось обратным хватом. Применение даг позволяло бойцу свободно передвигаться и выполнять сложные колющие и режущие удары.

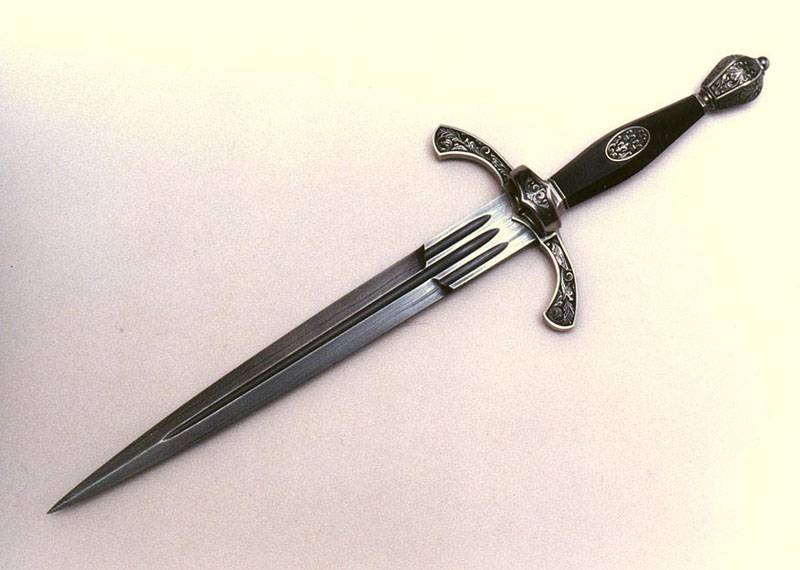

Даги XVII века

К середине XVII века фехтование шпагой и дагой сохранялось в основном в южных странах – в Италии и в Испании и частично Франции. В это время уже шел процесс укорачивания и облегчения рапиры и развития более простого одноручного фехтования – таким образом, парный кинжал становился ненужным.

Однако именно семнадцатый век стал периодом его наивысшего расцвета с конструктивной точки точки зрения. В среде коллекционеров именно этот тип, испано-итальянский тип даги XVII века именуется main gauche – в переводе с французского “левая рука”.

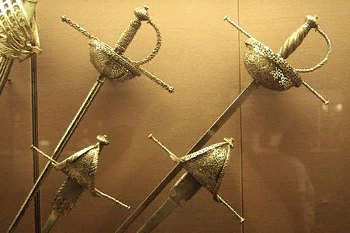

Французская дага XVII века

Этот тип характеризуется менее мощным клинком, чем у его предшественника (т.к. мечи стали тоже менее мощными), а главное – очень длинными прямыми квиллонами и мощным щитком для защиты руки.

На рикассо этих поздних даг часто делалось одно или два отверстия. Несмотря на то, что они ослабляли клинок, они также облегчали его, смещая точку балансировки полностью на гарду. Таково было веяние времени: тогдашние гражданские шпаги стали легче и маневреннее, но уже почти утратили способность рубить. Соответственно, кинжал тоже должен был стать легче и быстрее, а прочностью на излом стало возможно частично пренебречь.

Вот дуэльные гарнитуры из замка Дин Кэстл, Шотландия:

Обратите внимание: рикассо у обоих кинжалов очень мощное, но с перфорацией, а вот клинки довольно тонкие и легкие. Это – прямое последствие необходимости сделать самой тяжелой частью кинжала эфес, в противном случае он потеряет в маневренности – а это в поединке против такой легкой и вертлявой шпаги чревато самыми неприятными последствиями..

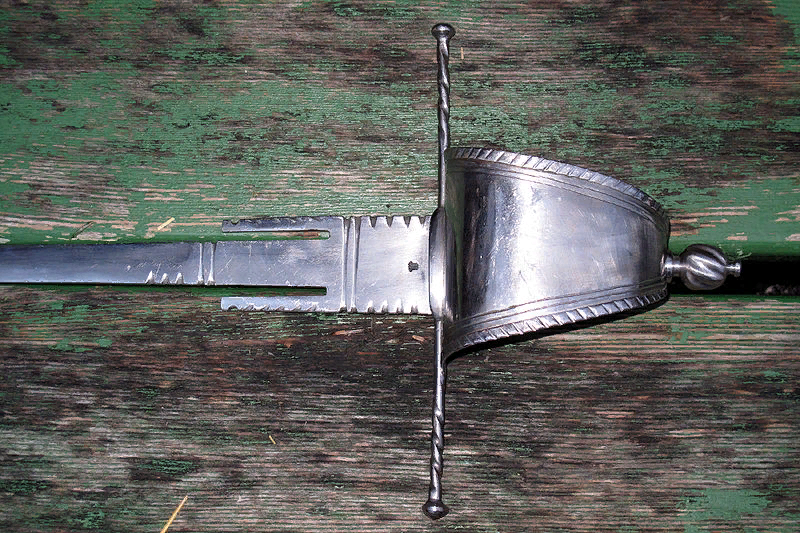

А иногда на рикассо делали еще дополнительные, устремленные вперед спицы, отстоящие от пяты всего на несколько миллиметров:

Поздняя дага без украшений

Это – прямая ловушка для клинка противника. К слову, гораздо более эффективная, чем распиаренный уже в наше время “крушитель мечей” – кинжал с зубцами на клинке, который кочует по интернету из статьи в статью…))

Также подобные кинжалы отличались большой длиной: вместе с эфесом она могла достигать 48 см.

Дуэли с использованием даг велись в Центральной и Южной Европе вплоть до конца XVII века, а в самой консервативной в плане оружия стране – Испании – дага дожила почти до XIX столетия. Как, впрочем, и ее старшая сестра – длинная рапира с чашевидной гардой…

Статья основана на материале из книги Гарольда Петерсона “Кинжалы и боевые ножи Западной Европы” и картинках из интернета.

О японском варианте

Кинжал сай оснащен узким круглым или многогранным клинком, вдоль которого в сторону острия тянутся дужки гарды. В отличие от европейских вариантов, эти дужки остро заточены. Также от остальных даг японская сай отличается тем, что не является дополнительным холодным оружием. Более того, данный кинжал не относится к самурайским боевым клинкам. Сай является сельскохозяйственным инструментом. Как утверждают специалисты, настоящим боевым японским клинком считается дзюттэ.

Конструктивно он очень похож на сай, однако боевой вариант оборудован только одной дужкой и мощным толстым граненным и незаточенным клинком. Также для дзюттэ не предусмотрено наличие острия, благодаря чему данное изделие использовалось как полицейская дубинка. Поскольку в состав японской полиции в эпоху Эдо входили самураи, то как утверждают историки, дзюттэ можно отнести к самурайскому оружию. Оно не применялось в паре с другим клинком. В отличие от европейских даг, полицейская дубинка не предназначалась для убийства противника.

При помощи дзюттэ только обезоруживали вооруженных мечами злоумышленников. Также японскими мастерами был изготовлен и дзюттэ с остро заточенным лезвием. Данный вид холодного оружия получил название «марохоси». Таким клинком полиция не экипировалась.

«Воловий язык»

Местом изготовления этого кинжала “Дага” стали Венеция и Верона. Оружие оснащено коротким, широким и плоским симметричным клинком. Треугольное и трехгранное острие образуется сходящимися по прямой линиями лезвий. В некоторых кинжалах данного типа лезвия могут быть разделены ребром. Рукоятка состоит из костяных или деревянных пластинок. Местом их крепления стал плоский стержень, в котором расширяющаяся кверху трубка формирует головку кинжала.

В некоторых вариантах холодного оружия трубка по бокам может быть обжата металлической полоской, концы которой тянутся к началу рукоятки. Направленные в сторону острия дужки также перекрываются полоской, как и сама трубка. Местом их монтажа стало основание клинка. Крепятся дужки путем приклепывания. Общий размер кинжала может варьироваться в пределах 600-700 мм.

Источник