Борьба за добротность катушки индуктивности.

Как намотать высокодобротную катушку без ферритового сердечника в радио-

любительских условиях?

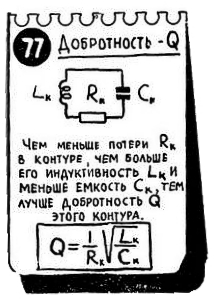

На предыдущей странице, мы определились, что добротность контура в первую очередь определяется добротностью катушки индуктивности, а она в свою очередь напрямую связана с сопротивлением потерь и описывается формулой Q=2πfL/Rпот.

Сопротивление потерь — это параметр, связанный не только с потерями в проводах, но и учитывающий потери в диэлектрике, сердечнике и экране.

— Потери в сердечнике складываются из потерь на вихревые токи и потерь на гистерезис, связанных с перемагничивание материала в течение периода.

— Потери в диэлектрике обусловлены как паразитной межвитковой ёмкостью между соседними витками катушки, так и магнитными свойствами диэлектрика каркаса катушки (эти потери аналогичны потерям в сердечнике).

— Потери в экране вызываются индуцированием переменным магнитным полем вихревых ЭДС в окружающих проводниках.

Точный расчёт всех перечисленных параметров — дело весьма затруднительное, поэтому, с целью упрощения задачи, обычно учитываются только потери в проводах, как вносящие основной вклад в общую сумму потерь.

При этом применяются специальные меры по минимизации неучтённых потерь – керамические, или ребристые каркасы, бескаркасные катушки (с «воздушным» каркасом), отказ от использования сердечника.

Глядя на формулу, описывающую величину добротности Q=2πfL/Rпот, а так же приведённую на рисунке, можно сделать преждевременный вывод — добротность катушки линейно растёт с ростом частоты и достигает максимума на частоте собственного резонанса, когда С минимальна и равна собственной паразитной ёмкости катушки и паразитных емкостей источника, нагрузки и монтажа.

Однако, не всё так просто!

Оказывается, что для достижения максимальной добротности на определённой частоте существует оптимальная величина индуктивности катушки.

При понижении частоты добротность уменьшается, но не линейно, а несколько медленнее, за счёт снижения влияния действия скин эффекта, гуляющего внутри провода, а при повышении — тоже плавно уменьшается из-за проявляющейся зависимости совокупных паразитных ёмкостей от частоты (варикапный эффект). К тому же эти паразитные ёмкости начинают доминировать в общей ёмкости колебательного контура, а образованный ими конденсатор, как известно, обладает далеко не самым выдающимся параметром добротности.

И в заключение нашего теоретического экскурса, всё же не воздержусь и приведу основные факторы, определяющие сопротивление потерь в проводах катушек на высоких частотах:

1. Омическое (активное) сопротивление проводника постоянному току — классика жанра, рассчитать можно по длине и диаметру провода на странице ссылка на страницу.

2. Поверхностный эффект, скин-эффект — эффект роста сопротивления провода с ростом частоты. Суть эффекта состоит в вытеснении тока в поверхностные слои провода, в связи с чем уменьшается полезное сечение проводника и, как следствие, растёт его сопротивление.

3. Эффект близости, суть которого состоит в вытеснении тока под воздействием вихревых токов и магнитного поля к части провода, прилегающей к каркасу. В результате сечение, по которому протекает ток, принимает серповидную форму, что ведёт к дополнительному возрастанию сопротивления проводника.

Думаю, на этом хватит!

Переходим к опытно-практической части дипломной работы: Приготовим закуски и коктейли, накроем стол. Итак, какой должна быть высокодобротная катушка?

1. Очевидно, что из металла!

Ладно, посмеялись — и будет.

Нам нужен металл с минимальным удельным сопротивлением и с максимально возможным (в пределах разумного) диаметром проводника.

На начальном уровне — медь, на продвинутом — медь с серебряным напылением.

2. Катушка должна быть большой! Опять же, как и в первом пункте — излишний фанатизм не приветствуется.

Однако, помимо размеров катушки, пристальное внимание следует обратить и на форм-фактор — отношение длины к диаметру металлоизделия.

Опытными мотальщиками было продемонстрировано, что оптимальная по добротности катушка имеет отношение длины к диаметру L/D ≈ 1, причём изменение этого отношения в пару раз в ту, или иную сторону — к существенному изменению добротности не приводит.

3. Желание минимизировать эффект близости и уменьшить собственную ёмкость катушки сподвигло специалистов к следующему постулату: оптимальное отношение шага намотки (расстояние между центрами соседних витков) к диаметру провода равно ≈2.

4. И вот теперь главный вопрос радиолюбительства: Сколько мотать витков в оптимизированной катушке для достижения максимальной добротности?

На вопрос викторины отвечает М. Филатов, досконально изучивший этот предмет в 1976 г. на кафедре конструирования РЭА ФРиС РПИ.

| Диапазон | Параметры катушки | D каркаса | |||

| L, мкГн | расчётные | 20 мм | 30 мм | 40 мм | |

| 10 м | 1,5 | L нам.(мм) | 10 | 15 | 20 |

| n (вит.) | 8,5 | 7 | 6 | ||

| d пров.(мм) | 0,84 | 1,5 | 2,4 | ||

| Q | 472 | 708 | 945 | ||

| 14 м | 2,0 | L нам.(мм) | 12 | 18 | 24 |

| n (вит.) | 10,3 | 8,4 | 7,3 | ||

| d пров.(мм) | 0,8 | 1,46 | 2,2 | ||

| Q | 439 | 660 | 879 | ||

| 20 м | 3,0 | L нам.(мм) | 12 | 18 | 24 |

| n (вит.) | 18,7 | 10,3 | 9 | ||

| d пров.(мм) | 0,67 | 1,2 | 1,8 | ||

| Q | 359 | 538 | 718 | ||

| 40 м | 6,0 | L нам.(мм) | 14 | 21 | 28 |

| n (вит.) | 18,7 | 15,2 | 13,2 | ||

| d пров.(мм) | 0,53 | 0,66 | 1,46 | ||

| Q | 270 | 406 | 542 | ||

| 80 м | 12,0 | L нам.(мм) | 14 | 21 | 28 |

| n (вит.) | 26,4 | 21,5 | 18,6 | ||

| d пров.(мм) | 0,37 | 0,66 | 1,0 | ||

| Q | 191 | 287 | 382 | ||

| 160 м | 24,0 | L нам.(мм) | 16 | 24 | 32 |

| n (вит.) | 39 | 32 | 27,5 | ||

| d пров.(мм) | 0,31 | 0,53 | 0,8 | ||

| Q | 144 | 216 | 288 | ||

Данная таблица дошла до наших взоров благодаря стараниям латвийского радиолюбителя Юрия Балтина (YL2DX), опубликовавшим её в далёком 2003 году на своём сайте http://dx.ardi.lv, за что ему большое человеческое спасибо!

Таблица эта — не догма и не абсолютная истина в последней инстанции, однако она позволяет достаточно наглядно пронаблюдать зависимость параметра добротности катушки индуктивности от диаметра каркаса и толщины провода, а заодно и оценить оптимальное значение индуктивности для того или иного частотного диапазона.

Поэтому, если Вы всё-таки озадачились намоткой высокодобротного изделия, вооружайтесь информацией, изложенной на этой странице, доступным каркасом, или оправкой для бескаркасной катушки и бодро шагайте на сайт coil32.ru, где вы найдёте бесплатную, но очень хорошую программу для расчёта катушек индуктивности, а заодно и массу полезной теоретической информации по всему, что касается разнообразных намоточных изделий.

А на следующей странице будем мотать высокодобротные катушки на ферритовых кольцах, а также на кольцах из распылённого железа.

Источник

Самодельная индукционная катушка Румкорфа

Для проведения опытов с электричеством и для постройки некоторых приборов, будет необходим, кроме понижающего, и мощный повышающий трансформатор, каким является катушка Румкорфа — индукционная катушка.

Желательно построить катушку, которая давала бы искру длиной в 10—15 сантиметров. Это в значительной степени облегчило бы постройку таких приборов, как, например, рентгеновский аппарат.

Но особенно увлекаться большой мощностью индукционной катушки не следует, так как изоляция провода может не выдержать слишком высокого напряжения и катушка сгорит.

При наличии же материалов, имеющихся в продаже, вполне возможно построить индукционную катушку с искрой в 8—10 сантиметров. А этого для начала будет вполне достаточно.

Принцип действия индукционной катушки в точности такой же, как и трансформатора, поэтому мы не будем останавливаться на этом вопросе.

Катушку Румкорфа для нас вполне может заменить бобина от автомашины. Но если такой не окажется в нашем распоряжении, то индукционную катушку придется изготовить самим.

Детали катушки Румкорфа

Сердечник

Сердечник катушки делается из железной проволоки, которая употребляется для упаковки ящиков, или жести от консервных банок. Проволоку или жесть, предназначенную для сердечника, необходимо отжечь, то есть накалить в печи до тёмно-красного накала и затем медленно остудить в горячей золе. После этого с проволоки надо тщательно счистить окалину и покрыть проволоку спиртовым лаком, или, лучше, шеллаком.

После того как проволока просохнет, ее складывают в пучок и крепко обматывают изоляционной лентой. Поверх изоляционной ленты на сердечник следует намотать еще слоя четыре пропарафиненной бумаги.

Готовый сердечник и его размеры показаны на рисунке:

После этого можно приступить к изготовлению обмоток.

Обмотка сердечника

Обмотка сердечника производится в той же последовательности, как и у всякого трансформатора, то есть сначала наматывается первичная обмотка и на нее — вторичная, повышающая обмотка.

Так как большинство аккумуляторов и батарей накала имеет в среднем напряжение 4 вольта, то и нам лучше сделать индукционную катушку, которая работала бы от 4 вольт.

Для этого на первичную обмотку нам потребуется медный изолированный провод, желательно с двойной шелковой изоляцией, диаметром 1,5 мм. Такой проволоки нам потребуется 25 метров.

Закрепив конец провода ниткой на расстоянии 40 мм от торца сердечника и оставив конец провода длиной в 100 мм, намотку производят по часовой стрелке, с плотной укладкой витка к витку. Когда таким образом сердечник будет обмотан одним слоем провода по длине 220 мм, делается петля длиной в 100 мм, провод снова закрепляется ниткой и ведется второй слой намотки в том же направлении.

Намотав второй слой, конец обмотки нужно прочно закрепить с помощью суровой нитки и всю обмотку залить горячим парафином.

Средний отвод от первичной обмотки позволит нам применять в работе напряжение в 2 вольта, а следовательно, вдвое повысить коэффициент трансформации и в конечном итоге увеличить длину искры. Использованием же одновременно обеих секций, параллельно включенных, мы сможем подать на первичную обмотку повышенный ток и тем самым еще несколько увеличить мощность искры.

Вторичную обмотку катушки необходимо сделать многосекционной. Многосекционная обмотка облегчит ее исправление в случае повреждения. Ведь перемотать одну поврежденную секцию значительно легче, чем перематывать всю обмотку, состоящую из многих тысяч витков тончайшего провода.

Для вторичной обмотки нам придется изготовить 10 таких секций, которые нанизываются на сердечник одна за другой. Каждая секция изготовливается из картона толщиной в 1 мм, предварительно проваренного в парафине. Это необходимо для повышения изоляционных качеств картона. Лучше, конечно, если вы сделаете катушки из тонкой фибры.

Внутреннее отверстие катушек должно быть таким, чтобы они с трением надевались на сердечник с первичной обмоткой, поверх которой предварительно будет намотано еще два слоя пропарафиненной бумаги.

Когда все катушки будут готовы, можно приступить к изготовлению вторичной обмотки. Для вторичной обмотки нам потребуется изолированный провод ПЭ или ПШО, диаметром 0,1 мм. Будьте осторожны, особенно при намотке проводом ПШО, так как под шелковой изоляцией трудно заметить обрыв такого тонкого проводника. А если будет обрыв, то вся работа пойдет впустую.

Секции вторичной обмотки также надо наматывать аккуратно, виток к витку, и обязательно все секции должны быть намотаны в одном направлении. Следует также, намотав несколько слоев, проложить слой пропарафиненной бумаги и продолжать намотку.

Если во время намотки будет обнаружен обрыв провода, то концы его надо тщательно зачистить, скрутить между собой и обязательно спаять, а затем тщательно изолировать пропарафиненной бумагой.

Намотку каждой секции следует закончить, не доходя 5 мм до верхнего борта катушки. На этом расстоянии делается тонкий прокол в щечке катушки; провод прочно закрепляют в ней и оставляют свободный конец в 5—7 см.

Обмотку катушки сверху покрывают несколькими слоями пропарафиненной бумаги и изоляционной лентой.

Когда будут намотаны все 10 секций, первичная обмотка покрывается 2—3 слоями пропарафиненной бумаги и на нее надеваются секции второй обмотки. При этом надо следить, чтобы все катушки были надеты в последовательном порядке, то есть их обмотки составляли бы продолжение одна другой. В таком же последовательном порядке их и соединяют между собой: конец обмотки первой секции соединяется с началом обмотки второй секции, а конец второй секции — с началом третьей секции и т.д.

К началу и концу вторичной обмотки припаивается по куску толстого гибкого провода длиной по 15 см каждый; после этого вся катушка заливается парафином так, чтобы она представляла сплошную парафиновую массу. При этом надо следить, чтобы не оставалось пустот между секциями, не залитых парафином. Следовательно, катушку надо заливать постепенно. Для удобства заливки надо склеить из картона цилиндр диаметром 115 мм и длиной 240 мм.

Катушку устанавливают в цилиндре так, чтобы между ней и стенками цилиндра было одинаковое расстояние. После этого в цилиндр осторожно, не спеша, наливают расплавленный парафин. После остывания парафина цилиндр с катушки снимать не надо — он будет служить футляром. Его нужно только закрыть с торцов картонными дисками.

Механический прерыватель для катушки

Механический прерыватель для катушки можно сделать таким же, как и у электрического звонка. Поэтому, если у кого найдется старый электрический звонок, то им вполне можно воспользоваться.

Прерыватель необходим для того, чтобы из постоянного тока, который поступает от аккумулятора, получалось переменное напряжение, иначе трансформатор-катушка не будет трансформировать ток.

Для механического прерывателя надо изготовить детали, указанные на рис. 2. Якорь а вырезается из упругого железа. Лучше, конечно, сделать его из тонкой стальной пластинки, потому что он должен хорошо пружинить. Контактную пластину б можно сделать из латуни толщиной в 2 мм или из жести.

Как в якорь, так и в контактную пластину для лучшего соединения между ними при работе необходимо вклепать серебряные контакты. Их можно сделать из старинной серебряной монеты.

Прерыватель собирается на внутренних стенках футляра катушки. На нижней стенке прикрепляется якорь так, чтобы он был на расстоянии 2—3 мм от сердечника катушки. К противоположной стенке прикрепляется контактная пластина так, чтобы она своим серебряным контактом хорошо прижималась к серебряному контакту якоря (см. рис. 2в). Конец первичной обмотки катушки присоединяется к якорю, а от контактной пластины делается отвод, к которому мы будем присоединять второй полюс аккумулятора.

Прерыватель действует так: когда мы включаем напряжение, то ток через контактную пластину, соединенную с якорем, проходит по первичной обмотке катушки. В это время сердечник намагничивается и притягивает якорь. Якорь, притянувшись к сердечнику, размыкает цепь. С отсутствием электрического тока магнитные силы исчезают из сердечника, якорь вновь возвращается в прежнее положение, то есть замыкает цепь, ток вновь поступает в катушку, сердечник опять притягивает якорь и т.д.

Таким образом в первичной обмотке нашей катушки создается переменное напряжение, которое трансформируется вторичной обмоткой и повышается в несколько сот раз.

Из сказанного выше нетрудно понять, что если у кого-нибудь найдется повышающий трансформатор, то его легко можно переделать в катушку Румкорфа. Для этого придется только сменить сердечник—сделать его прямым, не замыкающимся, как у обычных трансформаторов, и устроить прерыватель.

Искра такой катушки будет зависеть от соотношения витков первичной и вторичной обмоток. У кого найдется понижающий трансформатор с напряжением в 4—6 вольт, тот может использовать катушку Румкорфа как повышающий трансформатор, включив в нее переменный ток в 4—6 вольт, и снять то же напряжение с повышающей обмотки, как и от аккумуляторов. Только в этом случае включать напряжение надо прямо в первичную обмотку катушки, минуя прерыватель.

Разрядник

Разрядник устроен очень просто. Он состоит из двух стоек с контактами, к которым присоединяются концы вторичной обмотки катушки. На вершинах стоек укреплены два стержня, направленных друг к другу.

Если стержни будут сдвинуты на такое расстояние, которое может покрыть искра, вырабатываемая нашей катушкой, то между стержнями образуется сплошная дуга из электрических искр.

Стойки устанавливаются на крышке деревянного футляра катушки на расстоянии 150 мм. Их можно изготовить из сухого дерева или изоляционных материалов — фибры, эбонита, карболита. Стойки делаются длиной 150 мм и диаметром 20 мм. На расстоянии 30 мм от одного торца в стойках просверливаются сквозные отверстия для стержней, а с торцов просверливаются отверстия по центру до пересечения стержневых отверстий. В них будут ввертываться крепящие винты.

Если стойки будут сделаны из дерева, то в торцы можно просто ввернуть шурупы. Рядом со стойками ввертываются две клеммы, к которым снизу крышки присоединяются начало и конец вторичной обмотки, если катушка будет работать от переменного тока.

Если же она будет работать от аккумулятора, то нужно будет изготовить еще и прерыватель. Тогда соединение будет иным. Готовый и установленный разрядник показан на рис. 1в. Для лучшего предохранения катушки от всяких случайных повреждений надо сделать деревянный футляр. Размеры его показаны на рис. 1в.

Источник