Капсульный замок своими руками

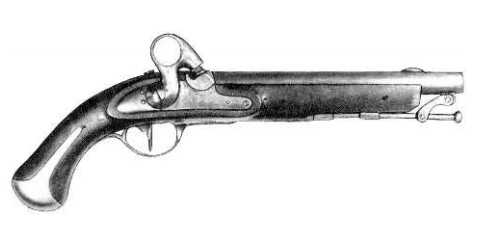

Сразу стоит отметить, что конструкция данного замка представляет собой упрощенную версию кремневого замка, у которого убрана пороховая полка с огнивом и подогнивной пружиной, а так же изменена конструкция курка.

Именно по этой причине порядок сборки капсюльного замка очень напоминает сборку кремневого замка, которая описана нами ранее на странице Кремневый ударный замок — устройство, порядок сборки и разборки.

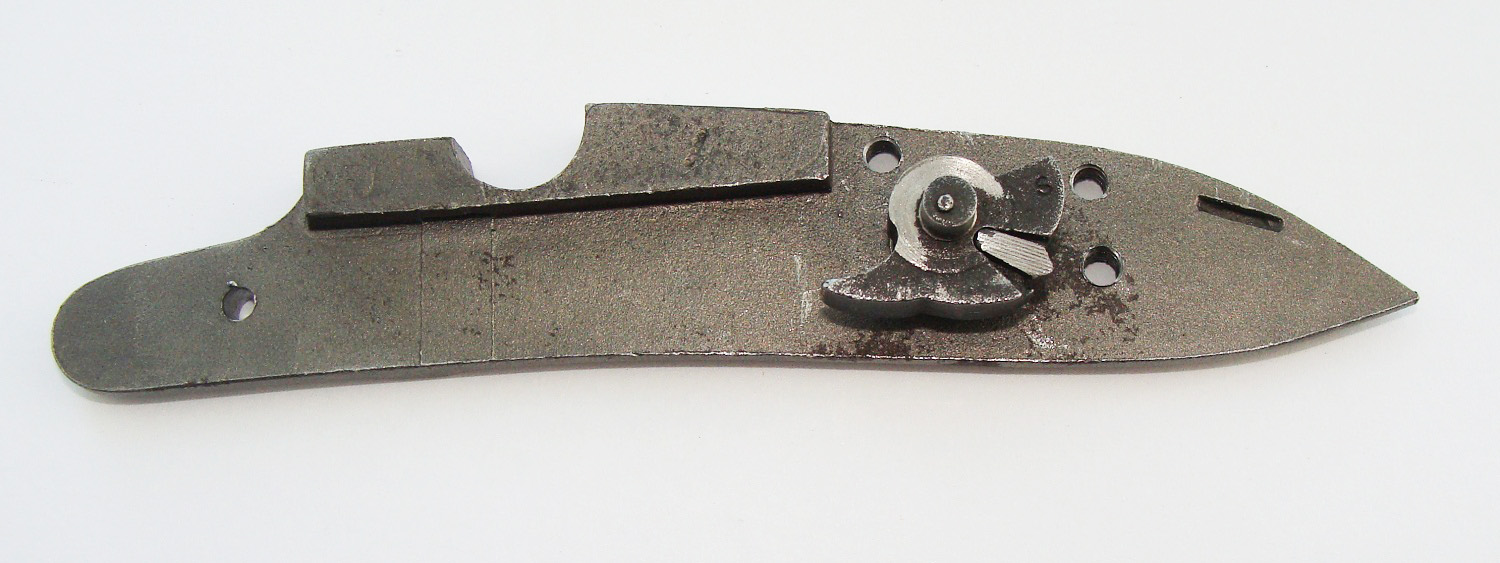

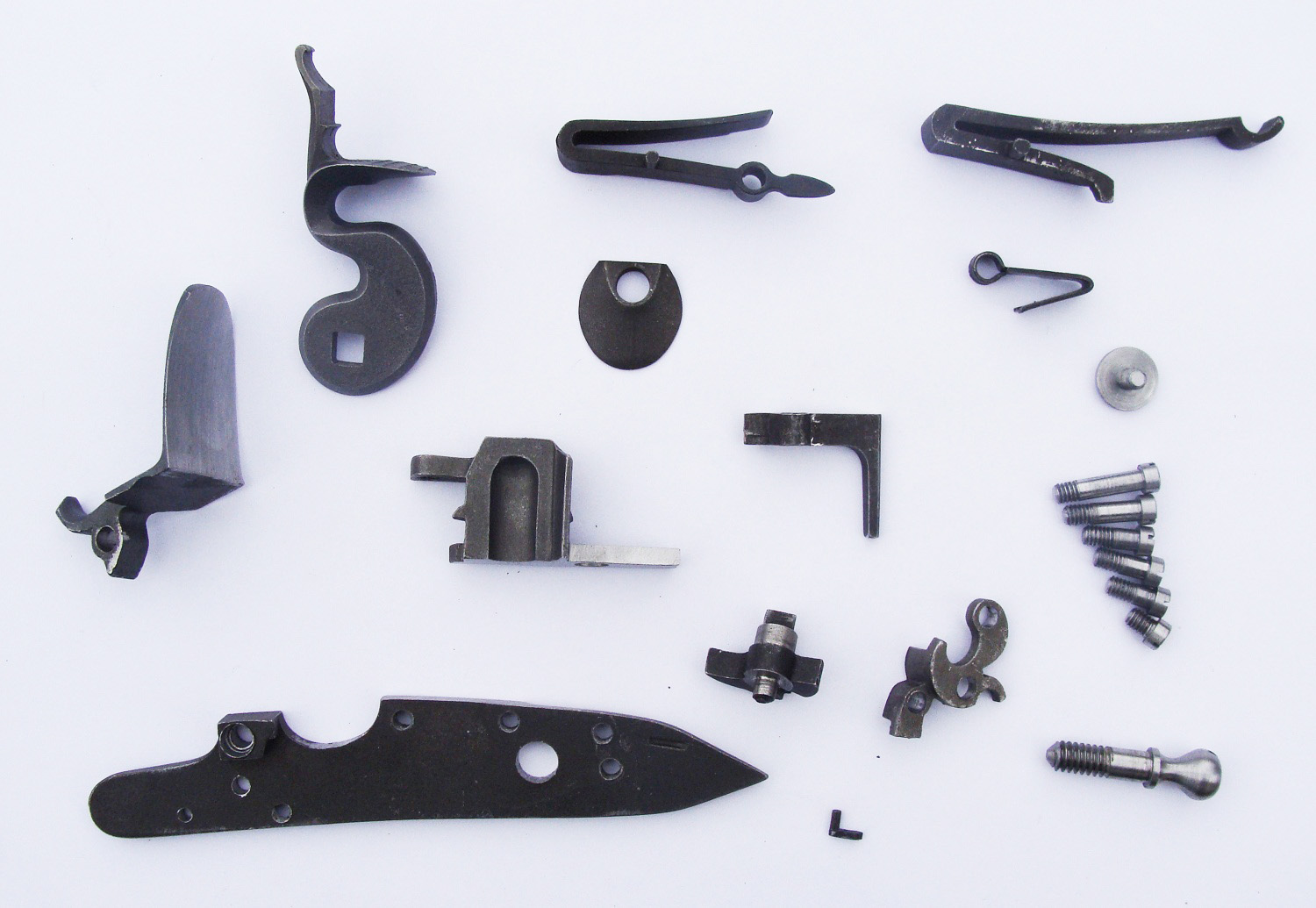

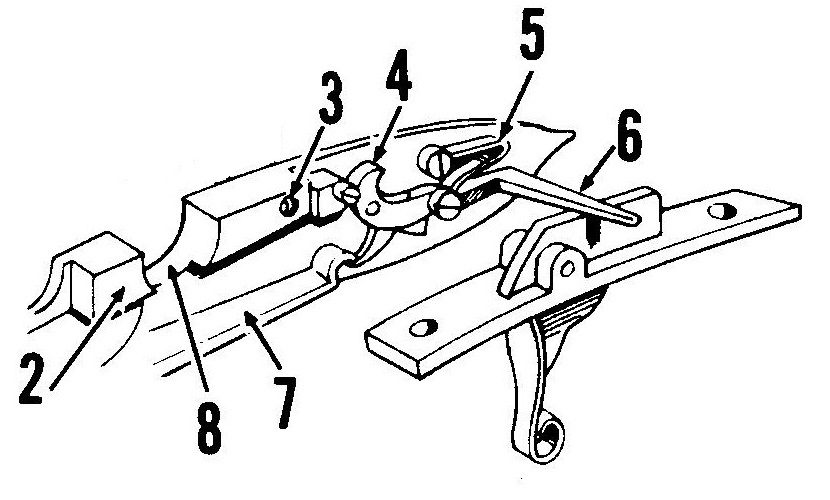

Капсюльный ударный замок состоит из замочной доски, курка, оси курка, уздечки, спускового рычага с пружиной, боевой пружины и крепежных винтов.

Сборка капсюльного ударного замка (percussion lock, device and assembly sequence) начинается с установки в отверстие оси курка детали под названием «fly». После чего ось курка устанавливается в соответствующее отверстие замочной доски.

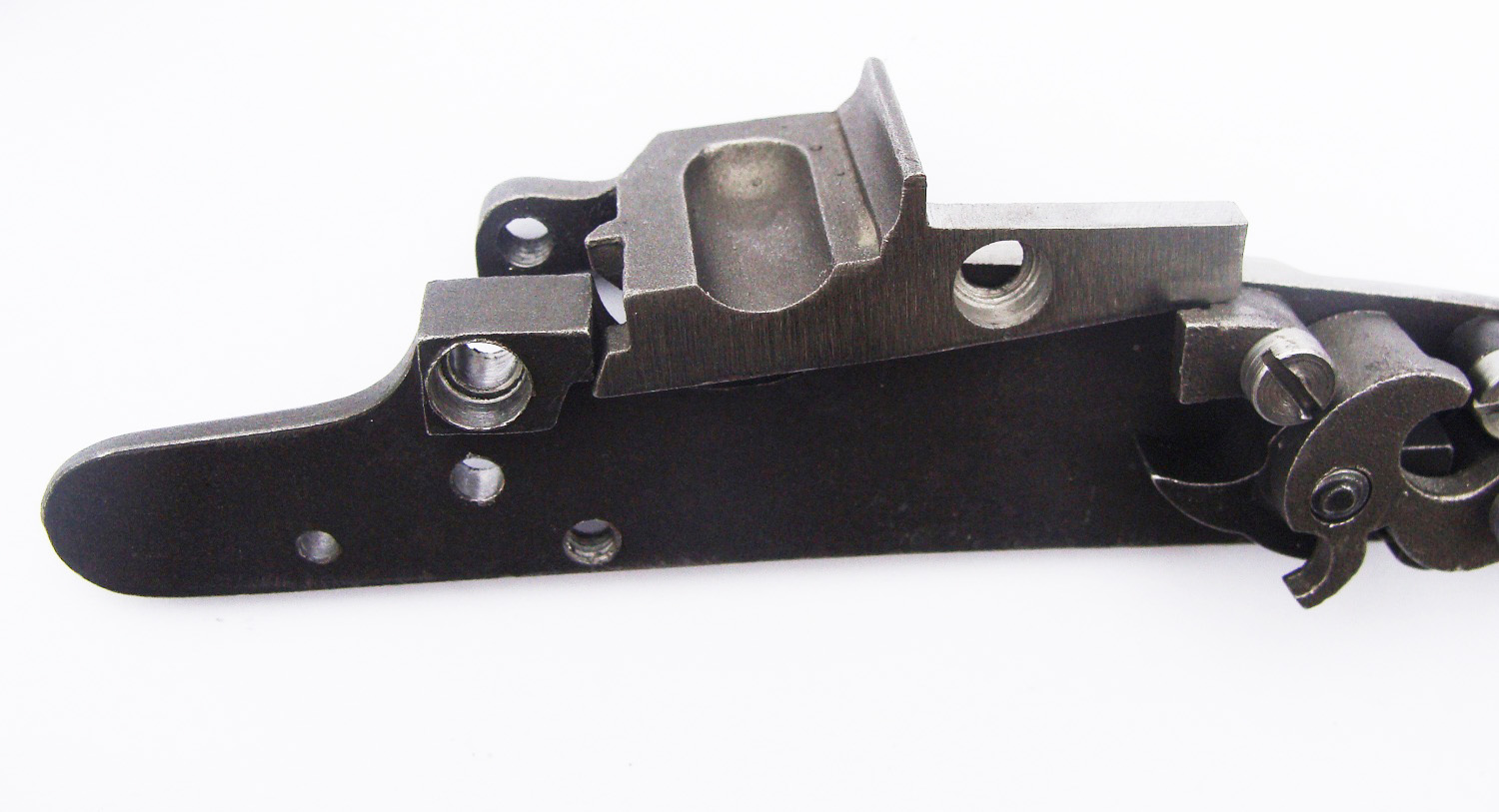

Поверх оси курка устанавливается уздечка и крепится верхним винтом.

Под нижний (задний) выступ уздечки устанавливается спусковой рычаг.

Спусковой рычаг фиксируется между замочной доской и уздечкой крепежным винтом.

Устанавливается пружина спускового рычага и слегка закручивается крепящий ее винт.

Пружина плотно прижимается к спусковому рычагу, таким образом, чтобы выступ пружины вошел в соответствующий паз в замочной доске. Далее крепящим винтом пружина плотно прижимается к замочной доске.

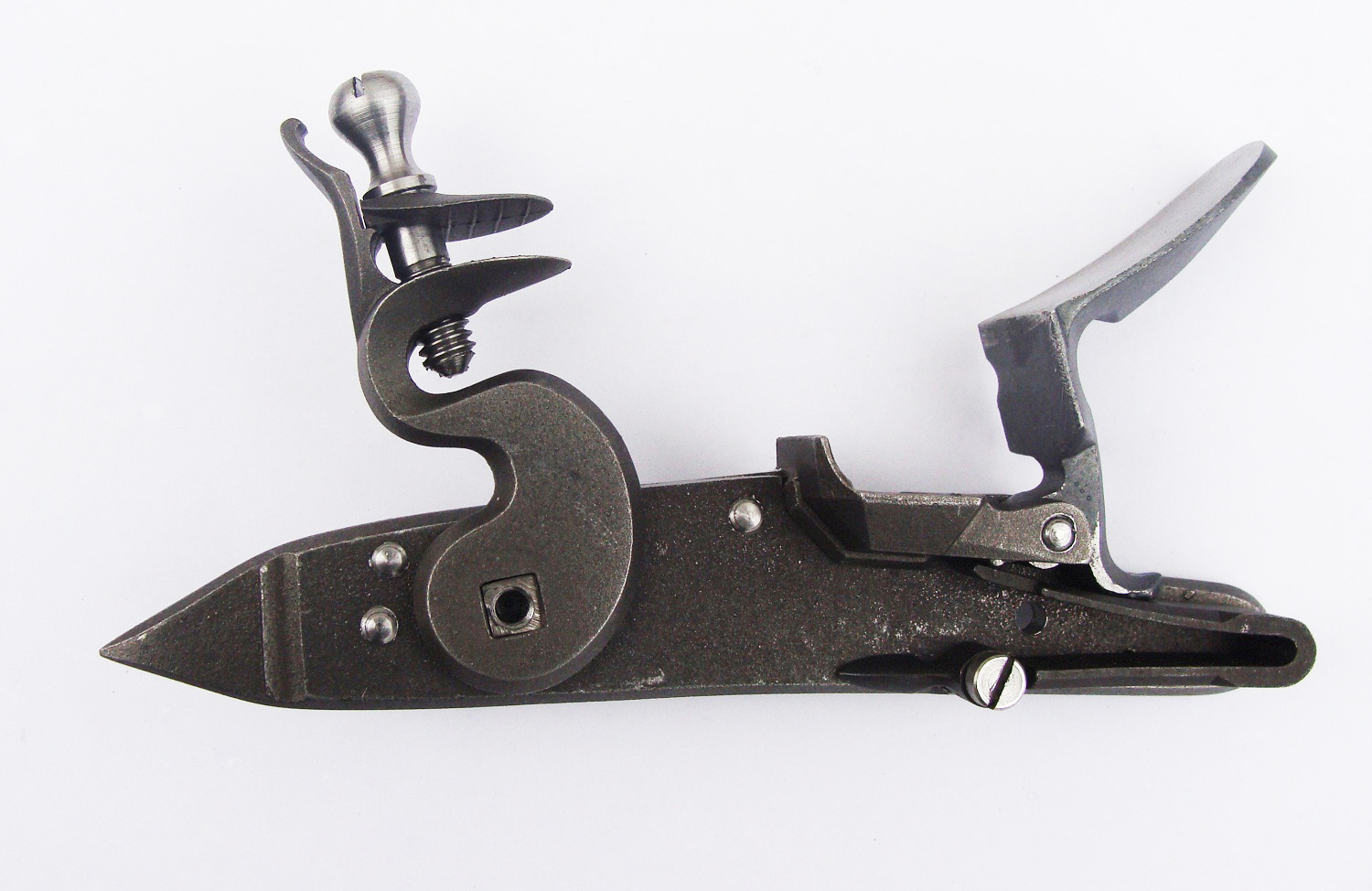

Устанавливается курок на прямоугольный выступ оси курка.

С помощью крепежного винта с широкой головкой курок крепится к своей оси.

Одним из самых важных операций является установка боевой пружины.

Перед установкой боевая пружина сжимается с помощью специальных тисочков.

Боевая пружина устанавливается на свое место. При этом боковой выступ боевой пружины должен войти в отверстие замочной доски, верхний выступ зафиксироваться в выемке утолщенной части замочной доски, а нижний изогнутый выступ должен встать над ведомым выступом оси курка.

При установки боевой пружины курок должен находится в крайнем переднем положении (спущен). После сборки замка необходимо проверить его работоспособность.

Разборка замка проводится в обратной последовательности. Боевая пружина с собранного замка снимается при полностью взведенном курке. В этом положении пружина сжимается в тисочках, после чего курок снимается с боевого взвода. В таком положении боевая пружина, зажатая в тисочках, легко извлекается из замка.

Другие материалы сайта:

Перейти на главную страницу сайта Старинное огнестрельное оружие

Источник

Капсульный замок своими руками

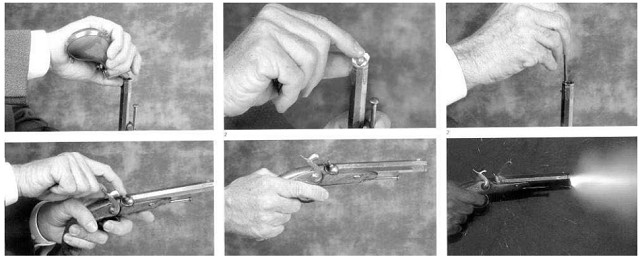

Началом сборки определим этап, когда у нас имеется кремневый замок полностью разобранный до мельчайших деталей. Для сборки нам понадобится отвертка с плоской рабочей частью среднего размера и специальные тисочки для сжатия боевой пружины.

Кремневый замок в разобранном виде выглядит следующим образом. Порядок сборки кремневого ударного замка (flint lock, device and assembly sequence) будем иллюстрировать фотографиями.

Сборку начинаем с установки в ось курка самой мелкой «г»-образной детали замка. Английское название этой детали «fly», мы назовем ее ускорителем. Далее ось курка устанавливаем в соответствующее отверстие замочной доски.

Закручиваем верхний винт, крепящий уздечку к замочной доске. Под нижний выступ уздечки устанавливаем спусковой рычаг.

Закручиваем нижний винт, закрепив уздечку и спусковой рычаг к замочной доске.

Устанавливаем пружину спускового рычага. Крепим пружину к замочной доске с помощью винта. Не докручивая винт на несколько витков до упора, пальцами слегка сжимаем пружины, чтобы ее плоский выступ вошел в соответствующий паз в замочной доске, после чего плотно затягиваем винт. Проверяем работу собранного узла. Ось курка должна свободно вращаться в гнездах, а ускоритель без усилия перемещаться между ограничительными выступами оси курка. Спусковой рычаг должен свободно перемещаться, выходя из зацепления с боевым и предохранительными выступами шептала, расположенного на оси курка и возвращаться в исходное положение под действием пружины.

Устанавливаем пороховую полку, введя ее в соответствующий паз замочной доски. Внутренняя часть пороховой полки оказывается зажатой между уздечкой и выступом в передней части замочной доски.

Прикручиваем задний винт, крепя пороховую полку к замочной доске.

Устанавливаем на место подогнивную пружину, введя ее выступ в соответствующее отверстие в замочной доске.

Крепим с помощью винта подогнивную пружину к замочной доске.

Устанавливаем крышку пороховой полки на свое место. При этом желательно полку устанавливать в положении «открыто».

Немного сжав подогнивную пружину, придавив ее выступами нижней части крышки пороховой полки, совмещаем отверстия в замочной доске, крышке пороховой полки и самой пороховой полке. Устанавливаем и закручиваем винт, выполняющий функцию оси для крышки пороховой полки.

Собираем курок, для чего с помощью винта курка крепим его верхнюю губку к основанию курка.

Устанавливаем курок на свою ось.

Закручиваем винт, крепящий курок к оси.

Последним, самым сложным этапом сборки, является процесс установки в замок боевой пружины. Перед установкой боевой пружины, курок нужно поставить в крайнее переднее положение (курок спущен). В этом положении боевая пружина меньше всего сжата.

Боевую пружину перед установкой необходимо сжать. Для этой цели используют специальные тисочки. При их отсутствии можно воспользоваться и самыми маленькими слесарными тисочками (шириной губок 50-100 мм). Зажимать боевую пружину следует со стороны где нет выступов, для установки в замочную доску.

Пружину сжимаем до момента, когда ее плечи могут быть установлены между нижним краем пороховой полки и выступом оси курка. При установке необходимо ввести выступающий штифт боевой пружины в соответствующее отверстие замочной доски.

Проверяем правильность сборки замка. Закроем крышку пороховой полки. Она должна захлопнуться с небольшим усилием под действием подогнивной пружины.

Поставим курок на предохранительный взвод, а затем на боевой взвод. Спусковой рычаг должен с характерным щелчком упираться в предохранительный и боевой выступы шептала, надежно удерживая курок.

Спустим курок с боевого взвода, нажав на спусковой рычаг. Курок должен нанести энергичный удар. Следует предупредить, что без установленного в губки курка кремня запрещено спускать курок с боевого взвода при закрытой крышке пороховой полки, во избежании поломки верхней губки курка.

Разборку замка проводят в обратном порядке. Для снятия боевой пружины с собранного замка необходимо курок поставить на боевой взвод, зажать боевую пружину в тисочки, после чего снять курок с боевого взвода, а боевую пружину, зажатую в тисочках, извлечь из замка.

Кремневый замок устанавливается в ложе отдельно от спускового крючка. Спусковой крючок после врезается в ложе таким образом, чтобы верхняя часть спускового крючка располагалась как раз под выступом спускового рычага замка.

Другие материалы сайта:

Перейти на главную страницу сайта Старинное огнестрельное оружие

Источник

Капсюльный замок

Хотя кремневые искровые замки и были доведены до высокой степени совершенства, воспламенение в них по-прежнему сильно зависело от погодных условий, а кремни приходилось часто менять — иные не выдерживали более 30 выстрелов. В боевых условиях стрелок редко мог перезарядить пистолет. Рубеж XVIII и XIX вв. ознаменовался появлением ударных капсюлей (от французского capsula — «коробочка»). Этому способствовало получение французским химиком К. Бертолле в 1786 г. хлората калия («бертолетовой соли») и англичанином Э. Говардом в 1799 г. гремучей ртути (фульмината ртути). Работы Бертолле, Говарда, Фуркруа, Вагелена привели к созданию ряда пиротехнических составов, способных при ударе по ним давать луч пламени. Попытки получить на их основе новый порох большой силы и использовать новые составы в качестве метательного заряда оказались безуспешны — если не считать появившихся позже заведомо слабых патрончиков для «комнатной стрельбы». Зато они давали новое средство воспламенения пороха, позволяя отказаться от привычного сочетания кремня, огнива и затравочного пороха, то есть оказались отличным инициирующим веществом. Эксперименты по замене затравочного пороха в запале ударным капсюлем провели Форсайт, Фокс, Ричардс. Замок шотландского священника А. Форсайта, прозванный за характерную форму «флаконным», нашел применение в некоторых целевых пистолетах в начале XIX в.

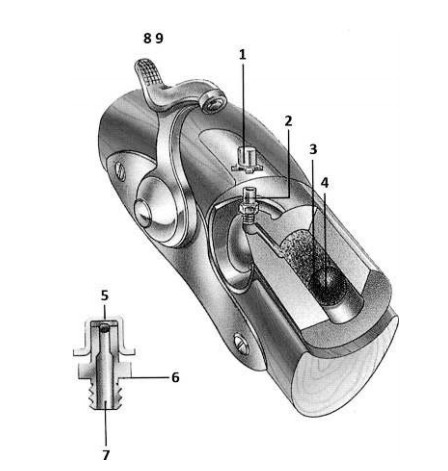

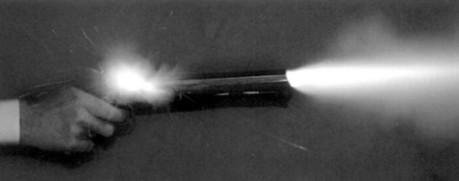

В последующие два десятилетия изобретатели и исследователи приложили немало усилий для поиска наилучшего варианта как самих капсюльных составов, так и способа их использования для воспламенения пороха в ручном огнестрельном оружии. Усилиями англичан Шоу (этот пейзажист и изобретатель считается также американцем), Игга, Хокера и Мантона, француза Делубера и других появились наиболее удачные капсюли («пистоны») в виде ударного состава, помещенного в металлическую оболочку — колпачок, хотя точно автор капсюльного колпачка неизвестен. Пороховую полку сменил трубчатый стержень — брандтрубка, открывавшаяся в камору ствола. На брандтрубку надевался медный или латунный колпачок-капсюль, курок наносил по нему удар, луч огня от капсюля передавался по каналу брандтрубки и поджигал пороховой заряд в каморе ствола. При этом курок накрывал собой колпачок, защищая стрелка от его осколков при срабатывании ударного состава. Колпачок-капсюль, брандтрубка и массивный курок стали основой нового типа замка, сменившего ударный кремневый замок, практически безраздельно правивший в военном оружии два с половиной века. Капсюльный ударный замок обладал значительно большей надежностью и всепогодностью, к тому же отпадала необходимость отсыпать порох на полку — возросла скорострельность, обращение с оружием стало проще и безопаснее. Росла и меткость, поскольку сокращалось время между спуском курка и выстрелом, не было вспышки и дыма на полке, бой оружия стал однообразнее от выстрела к выстрелу. Капсюльные замки начинают широко внедряться в гражданских и охотничьих образцах, а в 30-е гг. XIX в. приходят и в военное оружие. Распространяется практика переделки ударного кремневого оружия в ударное капсюльное.

Но если в Европе и Америке оружейники начинают активные поиски лучшего варианта применения капсюльного замка, то в России 20 февраля 1828 г. «высочайше утвержден» новый пистолет калибром 7 линий (17,7 мм) с испытанным и казавшимся верхом совершенства ударным кремневым замком «батарейного» типа и укороченной ложей. Пистолет стрелял той же пулей, что и принятые одновременно с ним 7-линейные ружья, но заряд пороха, закладываемый в «бумажный патрон», был меньше. В 1839 г. среди новых образцов оружия утверждены несколько измененный кавалерийский пистолет, а также казачий (!) и солдатский. В это время у кавалеристов устанавливается ношение пистолетов в поясных кобурах вместо седельных. Офицерские пистолеты отличались от солдатских несколько меньшим весом. Из Европы везли в Россию немало капсюльных пистолетов, и русские мастера начинают постепенно также применять капсюль. Из русских образцов штучной работы оригинально смотрится трехствольный капсюльный пистолет с длинными стволами и складным спуском — смесь охотничьего и «дорожного» типов.

В это время за рубежом уже громко заявляют о себе капсюльные револьверы. Револьверное оружие с вращающимся многокаморным барабаном изготавливалось уже в XVI в. Известны опыты Н. Цуркиндена в Берне с установкой барабана на пистолет в 1584 г. В XVII в. европейские и русские мастера уже снабжали штучные кремневые пистолеты барабанами на несколько камор с боевыми зарядами и затравочными полками. Известен, например, шестизарядный кремневый револьвер, изготовленный мастером московской Оружейной палаты Первушей Исаевым в первой четверти XVII в. — «пистолет о шти зарядах Первого дела Исаева; станок яблоневый почернен, оправа серебреная в десяти местах резная» (причем этот револьвер считается первым известным образцом оружия с «батарейным» замком русского производства). Но при технологиях того времени столь сложное оружие было, скорее, дорогой диковинкой. Только в XIX в., с распространением методов машинного производства, постановкой сталелитейного дела, машиностроения и станкостроения, появилась возможность обеспечить достаточную точность изготовления и надежность работы механизмов, и револьверы смогли стать массовым оружием. В 1835 г. в Великобритании, а в 1836-м — в США Самуэль Кольт берет патент на новую схему капсюльного револьвера. В 1837 г. в США появляется первый револьвер производства Кольта со съемным барабаном. Каждая из пяти камор барабана имела брандтрубку в казенной части, установленную по оси каморы. Камора заряжалась порохом и пулей с дульной части подобно стволу дульнозарядного пистолета, после чего на брандтрубки надевались капсюли. Поворотный курок размещался в середине металлической рамки, в рамке монтировался и спусковой механизм, что способствовало надежности работы и безопасности стрелка. Эта схема, разработанная Дж. Пирсоном, оказалась многообещающей. Интересно, что в том же году Э. Аллен патентует многоствольный самовзводный капсюльный пистолет. Однако схема револьвера обещает больше выгод, и с 1847 г. начинается буквально победное шествие «кольтовских» револьверов. С середины XIX в. отчетливо намечается разделение личного оружия на «пистолеты» и «револьверы» — по крайней мере, в российской терминологии (в Великобритании и США револьверы и много позже официально именовались Pistol). В разных странах начали выпуск копий «кольтовских» револьверов. Не стоят на месте и европейские конструкторы: в 1839 г. начинается выпуск образцов Ж. Мариэтта с поворотным блоком стволов, в 1851 г. — револьверов Р. Адамса с цельной рамкой. На рынке тяжеловатые многоствольные «мариэттты», «бундельревольверы» и «пепербоксы» («перечницы», тип оружия, появившийся в Великобритании в 1780-1800 гг.) с вращающимся на продольной оси блоком стволов получили определенный успех, поскольку были безопаснее барабанных — при нескольких стволах не приходилось думать о соосности каморы и ствола, при воспламенении капсюлем нескольких зарядов стрелок не рисковал ранением срикошетившей пулей или осколком рамки. Многоствольные револьверы системы Мариэтта были популярны и в России — вспомним, как в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» испуганный крестьянами-странниками помещик «пистолетик выхватил, как сам, такой же толстенький, и дуло шестиствольное на странников навел». Эти «револьверные пистолеты» оставались на руках очень долго. 24 января 1878 г. именно с архаичным пятизарядным капсюльным «Мариэтта» В.И. Засулич покушалась на столичного градоначальника Ф.Ф. Трепова — правда, из тяжелого оружия с тугим спуском истерическая особа не смогла убить даже в упор (по другой версии, стреляла Засулич из короткоствольного крупнокалиберного револьвера). Копии «пепербоксов» и «мариэтт» делали и в России частные тульские мастера.

Однако в русской армии в 1840-е гг. лишь с запозданием заменяют однозарядный кремневый пистолет однозарядным же капсюльным. Выбором модели для такой замены занимался Комитет по улучшению штуцеров и ружей. С 1839 по 1844 г. Комитет испытал большое количество различных систем, среди них — пистолеты конструкции Бонтана, Бордоно, Житинского, Эртелу, Минье, Мори, Гартунга, Мендельсона, Бибикова, Флитвуда, коллежского советника Ящерова (последний предлагал систему с «запальной трубкой на 12 выстрелов»).

Куда больший интерес вызвал пистолет, разработанный капитаном французской армии Густавом Дельвинем, известным работами над нарезным оружием. Нарезной 18,3-мм капсюльный пистолет его системы был представлен в Комитет по улучшению штуцеров и ружей в январе 1841 г. и рассмотрен на заседании Комитета 24 января под председательством генерал-адъютанта М.Е. Храповицкого. Пистолет отличался длинным «карабинным» стволом, прямой рукояткой, шарнирным креплением шомпола и являл собой одну из попыток совместить в одном образце качества кавалерийского карабина и пистолета (видимо, в образце был применен разработанный Дельвинем принцип «предварительного расширения» пули на уступе каморы ударами шомпола, чтобы обеспечить ее плотное врезание в нарезы). Комитет счел, что раз пистолет служит кавалеристу для самообороны и подачи сигналов (небезосновательно для тогдашних условий боя), то дальность прицельной стрельбы не является решающим фактором, тем более при стрельбе с коня. Однако пистолетом заинтересовался лично император Николай I, и уже в декабре 1841 г. состоялись его повторные испытания в Образцовом кавалерийском полку. Комитет остался при своем мнении, император — при своем. В результате началась переделка пистолетов Дельвиня под требования русской армии — например, с установкой брандтрубок Поншара. Тем временем капитан Дельвинь предложил новую модель. Начальник Штаба по управлению генерал-фельдцейхмейстера генерал-майор И.А. Долгоруков (по сути, и начавший дело с системой Дельвиня) при своем рапорте от 24 января 1844 г. представил два новых пистолета с двумя сумками, пороховницей и описанием — полный комплект оружия. В заседании 9 февраля Комитет признал, что эти пистолеты короче и удобнее в обращении, и рекомендовал испытать их в Образцовом кавалерийском полку. Началась доработка пистолетов в качестве офицерского оружия. Военный министр в приказе от 10 января 1845 г. указал, что император приказал принять на вооружение кавалерийских офицеров «ударные пистолеты системы Дельвиня последнего образца». Однако встал вопрос о брандтрубках, которые подходили бы для принятого типа капсюлей-воспламенителей — с того же 1844 г. производство капсюлей развернули на Охтенском, затем и на Шостенском пороховом заводе.

16 августа 1844 г. издан приказ о переделке ударнокремневых ружей и пистолетов в капсюльные «по французскому способу». И в 1846-1849 гг. кремневые пистолеты в массовом порядке переделывают в капсюльные.

При этом заменяли курок замка, снимали огниво, срезали полку, устанавливая на ее место стержень (брандтрубку) под капсюль. Вносились изменения и в патроны — в пистолетном заряд пороха уменьшили с золотника до 7/8 золотника, причем использовался мелкий порох с размером зерна 4 или 2 точки (1 и 0,5 мм).

Тем временем на Тульский оружейный завод доставили образцовые пехотный и кавалерийский офицерский пистолеты, изготовленные в Сестрорецке. И во второй половине 1848 г. Тульский завод приступил к производству пистолетов, известных как «офицерские обр .1846 г.» и выполненных по системе Дельвиня.

В 1849 г. на вооружение русской армии принимают дульнозарядные гладкоствольные солдатский и офицерский капсюльные пистолеты. Офицерский пистолет обр .1849 г. по системе Дельвиня имел три варианта — кавалерийский, пехотный и казачий. Пистолеты по-прежнему имели деревянную (ореховую) ложу, стальной ствол выполнялся круглым на большей своей длине, в казенной части — граненым. Кавалерийский и казачий пистолеты могли быть нарезными — с 12 нарезами в канале ствола. Стоит отметить, что в британской армии нарезной капсюльный пистолет системы, схожей с системой Дельвиня, был принят на вооружение кавалерии в 1856 г.

О соотношении выпуска кремневых и «ударных» (капсюльных) пистолетов во второй четверти XIX в. оружейными заводами можно судить по цифрам, приводимым в книге Л.Г. Бескровного «Русская армия и флот в XIX веке» (1973 г.) (см. табл.).

В среднем в 1825-1850 гг. производилось по 4 тысячи пистолетов в год. Из кремневых в капсюльные на Тульском оружейном заводе до 1850 г. было переделано всего 27 637 пистолетов, на Сестрорецком — 29 063 пистолета, на Ижевском — 7206. Параллельно пришлось налаживать и изготовление капсюлей. Кроме того, пистолеты штатных образцов офицеры могли заказывать за свои средства у частных мастеров — в той же Туле их изготавливали известные оружейники Гольтяковы, имевшие свои мастерские.

Производство ударно-кремневых пистолетов и ружей прекратили, но они не прекратили хождения: офицеры и казаки везли с Кавказа со вкусом отделанные кремневые пистолеты кубачинской, лакской работы. Кавказские пистолеты и в целом выполнялись в основном по азиатским образцам — небольшого калибра, со сравнительно узкой ложей и массивным набалдашником рукояти, кремневым ударным замком «азиатского», или, иначе, «средиземноморского» типа (такой термин можно встретить в литературе), спуском часто в виде небольшого шарика — «пуговки». В описи вещей М.Ю. Лермонтова, составленной в июле 1841 г., после гибели поэта на дуэли, числился и «пистолет черкеский в серебрянной обделке с золотою насечкою в чехле азиятском».

В 1854 г. утверждены последние военные дульнозарядные пистолеты — гладкоствольный солдатский и нарезной офицерский. Оба — капсюльные, линейные, по сути, видоизменение образцов 1849 г. Офицерский, кроме нарезного ствола, отличался дизайном, способствовавшим меткой стрельбе. Приказ 1855 г. предписывал офицерам пехотных полков, саперных, стрелковых и линейных батальонов иметь пистолеты в поясной кобуре на шнуре, а в артиллерии — в седельных кобурах. Солдатские пистолеты могли иметь на левой стороне крюк для крепления на поясе. Мастера-штучники продолжали делать пистолеты на заказ — оригинальные пары дуэльных, дорожных и тировых капсюльных пистолетов делал, например, живший в Москве итальянский оружейник Артари-Коломба. Можно упомянуть также гладкоствольные и нарезные дуэльные и произвольные капсюльные пистолеты тульского оружейника Петра Гольтякова 1840-х гг.

Припозднившиеся капсюльные военные пистолеты не стали популярны, хотя седельные кавалерийские еще долго применяли офицеры и солдаты на лихих верховых охотах. Кроме технического отставания, не радовал и уровень производства в оружейной промышленности. Так, по положению 1850 г. в запасе оружия для действующих войск определено было иметь 43 248 пистолетов, но к началу 1853 г. их числилось всего 7704. По другим видам оружия положение было немногим лучше. Если еще в первой трети XIX в. русское военное оружие и оружейная промышленность шли вровень с зарубежными, то к середине века наметилось сильное отставание, которое отчетливо выявила Крымская (Восточная) война 1853-1856 гг.

Источник