- Русская печь с лежанкой своими руками

- Описание русской печи с лежанкой

- Принцип действия

- Русская печь с лежанкой своими руками

- Фундамент

- Готовим материалы

- Порядовое руководство по строительству русской печи

- Видео — русская печь с лежанкой

- Как сложить русскую печь с лежанкой

- Устройство традиционной печи

- Усовершенствованные варианты отопителей

- Проект мини-печи с плитой

- Стройматериалы и печная фурнитура

- Ход кладки – пошаговая инструкция

- Русская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см

- Советы по технологии строительства

- Заключение

Русская печь с лежанкой своими руками

Во многих известных нам с детства сказках фигурирует русская печь, на которой отдыхают, пекут хлеб и готовят пищу, излечивают болезни дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата. И эти функции – вовсе не пустые россказни. Кирпич превосходно аккумулирует тепло, равномерно распределяя его, поэтому на лежанке всегда тепло и комфортно.

Русская печь красива и многофункциональна. На лежанке (горизонтальное перекрытие верха русской печи) не только хорошо релаксировать, она пригодна для сушки одежды, обуви, трав и фруктов, особенно это становится актуально осенью, в период дождей и заготовки запасов на зиму.

Иногда лежанку (полати) делали двухъярусными. На нижней полке обустраивались взрослые, а на верхней, там, где теплый воздух создавал атмосферу уюта, укладывали детей. В самой печи получаются безумно вкусные хлеб и различная снедь, которую жарили, варили или томили. Народные умельцы приспосабливали русскую печь под обжиг глиняных игрушек и посуды. Самое интересное использование крупногабаритных печей – вместо бани. В топку ставили чан с водой, дно тщательно чистили, выстилали соломой и затем совершали гигиенические процедуры.

В настоящее время печи с лежанкой строят как в дачных домиках, так и в коттеджах. Но если раньше, чтобы забраться на лежанку, приходилось пользоваться приставной лестницей, то теперь конструкция печи модернизирована и лежанку располагают на высоте около одного метра от уровня пола. Это особенно актуально в семьях с детьми и пожилыми людьми.

В модернизированных конструкциях печи обустраивают красивые камины. А внешне отделку производят декоративным рельефным кафелем – изразцами, превращая печи в настоящее сокровище.

Подытожим плюсы и минусы печи с лежанкой.

Достоинства печи:

- — высокий КПД;

- — хорошая аккумуляция тепла и равномерная теплоотдача;

- — простота эксплуатации;

- — безопасность;

- — большой срок службы – до 30 лет и более;

- — терапевтический эффект;

- — при правильном расположении печь с лежанкой занимает не много места и позволяет отапливать несколько комнат одновременно;

- — печь после нагревания хорошо сохраняет тепло;

- — печь с лежанкой эстетично вписывается в любой интерьер.

- Недостатки:

- — кладка требует умения и профессионализма;

- — твердое топливо, используемое в русской печи, — причина появления мусора в доме, занимает место, отнимает время на его заготовку (рубка дров);

- — большой расход топлива;

- — у классической конструкции были теплыми только верхняя и средняя части, при этом нижняя часть печи оставалась холодной, что потребовало модернизации и усовершенствования модели печи с лежанкой.

Описание русской печи с лежанкой

Габариты классической печи: ширина около полутора метров (два аршина); длина – чуть более двух метров (три аршина); лежанку располагали на высоте примерно с человеческий рост – приблизительно 180 сантиметров (или два с половиной аршина), высота очага примерно 45 см, высоту пода принимали равной высоте стола.

Печь возводили на фундамент из мелких осколков кирпича, камней, реже на бревенчатый фундамент (дуб, сосна и другие породы). Конструкцию возводили одновременно с домом, но их фундаменты ни в коем случае не строят слитными, обязательно нужна обособленность. Саму печь возводили либо из обожженного кирпича, либо из сырца (в тех семьях, где доход не позволял использовать для строительства красный кирпич). Первые «дымницы» (дымовые трубы) делали из дерева, затем, ввиду пожароопасности материала, древесину заменили на камень и кирпич.

Конструкция печи: горнило – топка, место, где происходит горение топлива; шесток и подшесток – вспомогательный стол для посуды и ниша под ним; под – дно топливника; хайло – отверстие для выпуска дыма в избу; подпечье – пространство для хранения дров; устье – отверстие для закладки дров, закрывающееся заслонкой.

Принцип действия

Топливо, уложенное в переднюю часть камеры топки, при горении выделяет тепло. Для поддержания процесса равномерного горения через нижнюю плоскость поступает воздух. Горячие дымовые газы уходят вверх, в дымовую трубу, минуя устье, щиток, хайло и специальный порожек перед щитком, предназначенный для удержания горячих газов в горниле. Стенки конструкции нагреваются очень медленно и так же медленно остывают.

Русская печь с лежанкой своими руками

Прежде, чем заниматься подготовкой материалов и инструментария, подготавливаем чертежи с порядовкой. На чертежах должно быть отражено количество кирпичей, фурнитура, размеры.

Фундамент

— железобетонный из блоков 40х20х20;

— монолитный армированный – наиболее распространенный и простой.

1. Роем котлован под фундамент. Размер фундамента равен размеру основания печи, плюс 15-20 см.

2. Закладываем подушку фильтрующую. Укладываем на дно котлована влажный песок. Утрамбовываем его до тех пор, пока он не перестанет оседать, периодически подсыпая новую порцию.

3. На слой песка укладываем щебенку, некрупные куски битых кирпичей, вновь тонкий слой песка, увлажняем, утрамбовываем. Далее насыпаем еще один слой щебня толщиной около десяти сантиметров, утрамбовываем его.

4. Накрываем щебень двумя листами гидроизоляции.

5. Устанавливаем опалубку. Для этого доски или фанеру устанавливаем в котлован. При этом между стенками котлована и «коробкой» оставляем расстояние 10 см. Доски страхуем подпорками и сильно увлажняем, чтобы древесина не вытянула влагу из раствора.

6. Чтобы проложить арматуру, заливаем в опалубку 4-5 см цементного раствора. Пока цемент схватывается, связываем проволокой металлические прутья строго перпендикулярно. Расстояние от концов прутьев до опалубки 1-2 см.

7. Замешиваем раствор из цемента (1 часть), песка (3 части) и щебня (5 частей). Раствор заливаем слоями по 20 см. Каждый из них утрамбовываем, используя вибропресс или ручную трамбовку.

8. Когда раствор схватится, накрываем его гидроизоляцией (брезент, рубероид и т.п.).

Важно! Обязательно проверяем горизонтальность залитого раствора. Используем строительный уровень. В случае неправильной заливки фундамента, конструкция печи может перекоситься или потрескаться.

Готовим материалы

Для того чтоб построить классическую печку понадобятся: порядка восьмидесяти ведер цемента, соответствующее количество мелкого песка, глины, 1700 штук кирпича, вьюшка с полудверкой и задвижка (отверстие внутри 26х24 см).

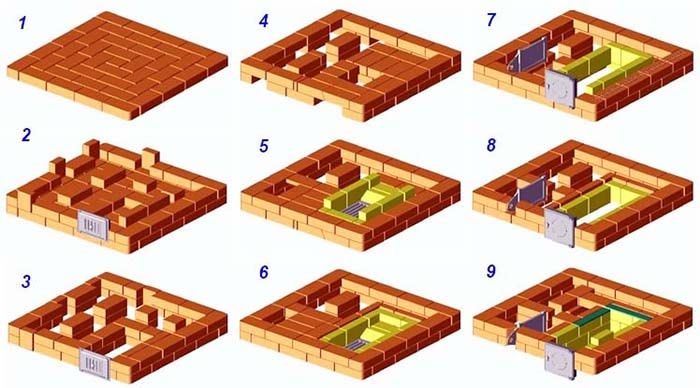

Порядовое руководство по строительству русской печи

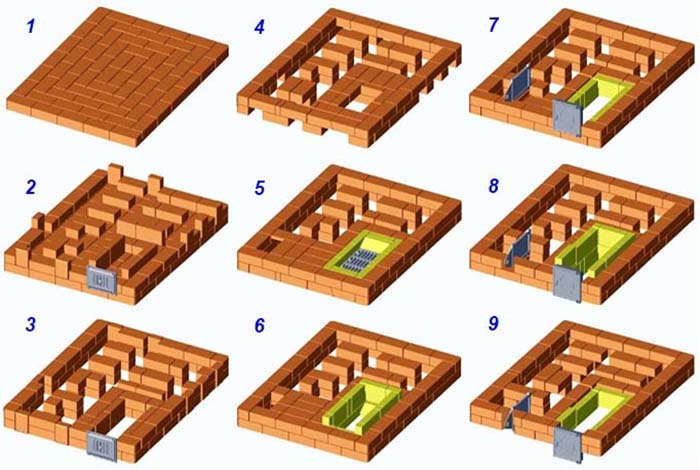

1) Используем огнеупорные шамотные кирпичи. Чтобы добиться правильности перевязки (кирпичные швы), обрезаем каждый кирпичик на ¾ и в углах кладки устанавливаем по три таких кирпича так, чтобы они точно примыкали друг к другу.

2) Возводим стены будущего опечка.

3) В этом ряду применяем по четыре кирпича ¾.

4) Выстраиваем ряд номер 4 из цельных кирпичей. У тех кирпичей, которые будут располагаться у основания подпечья, откалываем уголки. Эти кирпичи станут опорами (пятами) у арки. Устанавливаем деревянную форму для кладки арки, следом производим кладку арки. Кирпичи скашиваем, для точности используя нитку, натянутую от центра опалубки к верхнему краю кирпича.

5) В этом ряду необходимо 20 кирпичей скосить под углом. Этот угол необходим для строительства свода подпечья.

6) Стенки с боков делаем толщиной в один кирпич. Стенки фасадную и располагающуюся сзади выкладываем в два слоя толщиной. Вставляем деревянную полукруглую опалубку между боковыми стенками. По этой форме выкладываем свод подпечья. В дальнейшем опалубку необходимо будет удалить, поэтому она должна быть разборной.

Приступаем к кладке свода. Зазоры меду кирпичами делаем одинаковыми, заполняем их раствором. Для прочности можно в зазоры вкладывать по небольшому обломку кирпича.

7-8) Производим строительство, строго соблюдая перевязку. Используем отвесы для проверки вертикальности граней. В восьмом ряду делаем основание для холодной печурки.

9) Строим печурку, ряд из цельных шамотов, на углах 1/2 и 3/4 частей.

10) Выстраиваем ряд, промеж стенками засыпаем слой мелкого песка.

11) Делаем сплошную кладку-перекрытие поверх песчаной засыпки.

12) Строим под печи и шесток. Шамоты, образующие под печки скреплять цементом не нужно. Пространство (щели) между ними засыпаем песком. В левом углу пода делаем горнушку – выемку под раскаленные угли.

13) Строим стенки варочной камеры и стенки шестка. Для устья печи устанавливаем металлическую перфорированную дугу между горнилом и шестком. В перфорацию вставляем пластичную железную или медную проволоку, которую затем утапливают в растворе между кирпичной кладкой.

14-16) Строим ряды горнила и шестка.

17) Укладываем опоры для свода горнила – 8 скошенных шамотов. Укрепляем на них опалубку из дерева. Выкладываем арку из ½ кирпичей.

18) Сооружаем арку.

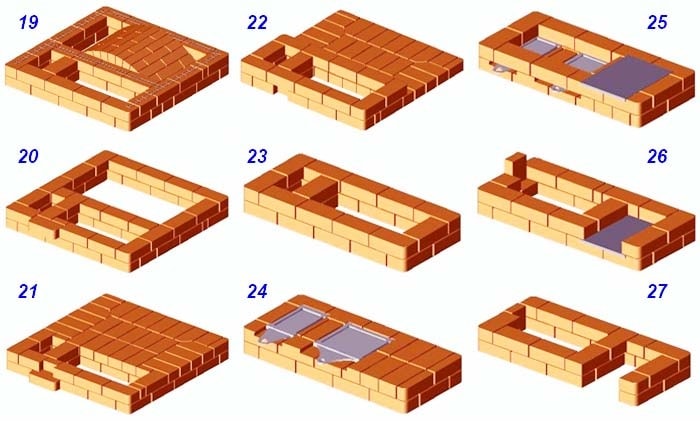

19-22) Выкладываем сплошные ряды (строим перекрышу, на которой будет устраиваться лежанка). Перед 22 рядом засыпаем песок. Над шестком оставляем открытый проем.

23) Наращиваем стенки. Справа делаем отверстие для удобства очистки печи от золы.

24-26) Перекрываем перетрубье. Оставляем проем для дымохода и вьюшки.

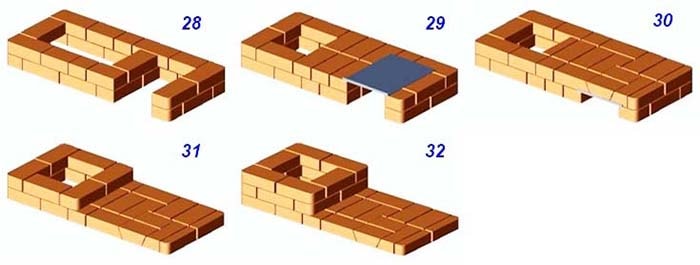

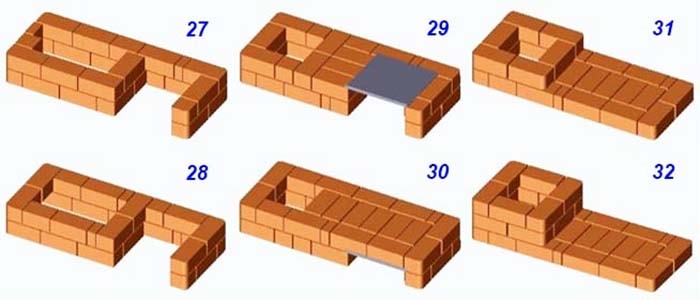

27-28) Устанавливаем полудверку напротив вьюшки.

29-30) По-прежнему строим стены перетрубья.

31) Делаем ряд дополнительных кирпичей (3 шт).

32) Делаем перекрытие перетрубья, справа крепим задвижку.

33) Строим дымоход. Все ряды одинаковые, по шесть кирпичей. У потолочного перекрытия делаем кирпичный напуск.

После строительства даем печи просохнуть, проверяем тягу и производим внешнюю отделку.

Видео — русская печь с лежанкой

Понравилась статья?

Сохраните, чтобы не потерять!

Источник

Как сложить русскую печь с лежанкой

Старинная русская печь – весьма эффективный источник тепла, применяемый для обогрева загородных домов, готовки вкусных блюд и выпечки. КПД использования энергии сжигаемых дров составляет не менее 60%, благодаря чему кирпичное сооружение вызывает интерес частных застройщиков и домовладельцев.

Данный материал пригодится начинающим печникам и домашним мастерам, желающим организовать отопление жилища своими руками. Предлагаем изучить устройство классической конструкции с лежанкой, затем рассмотреть проекты и порядовки современных версий русской печки.

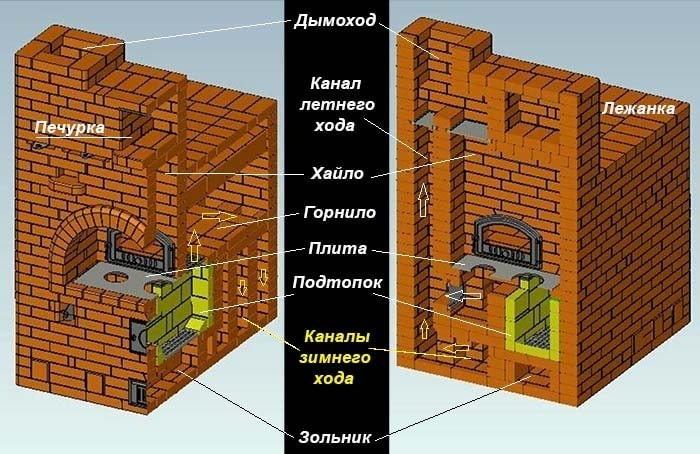

Устройство традиционной печи

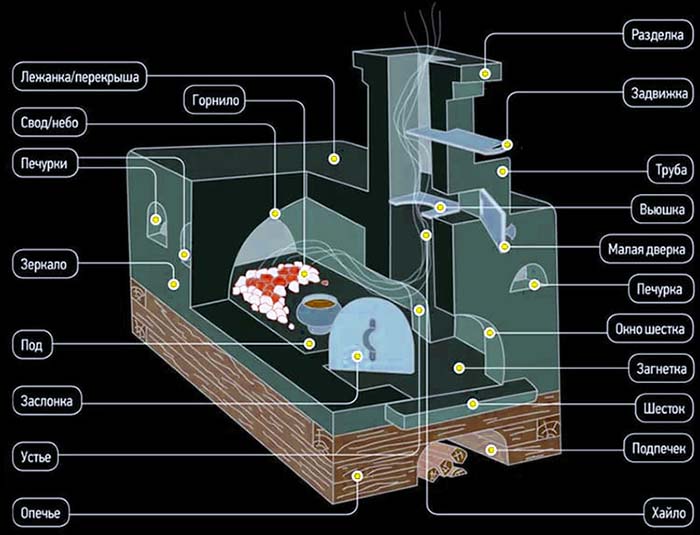

Историю русской печки и ее роль в деревенском доме мы описывать не станем – тема широко раскрыта в художественной и технической литературе. Сразу перейдем к сути — кратко разберем традиционную конструкцию, изображенную ниже на рисунке:

- Нижняя часть сооружения – опечье – строилось из камня либо дерева – кедра, лиственницы. Стенки основания образуют нишу — подпечек, где сушились дрова и хранилась домашняя утварь.

- Сверху опечья строился первый арочный свод и большой топливник печи – горнило. Под и второй арочный свод делался с уклоном в сторону чела – лицевой части сооружения.

- Над горнилом устраивалась перекрыша, где располагалась лежанка. Полость между вторым сводом топливника и перекрытием засыпалась песком для повышения теплоемкости.

- Перед устьем горнила предусматривалась специальная ниша – загнеток, сверху заканчивающийся хайлом (дымосборником) и собственно дымоходом. Горизонтальная полка внизу проема — шесток — имеет полукруглое окно, выходящее наружу.

- В боковых стенках кирпичного обогревателя устраивались печурки – небольшие ниши для сушки одежды и прочих вещей. Дымоход оснащался задвижкой и вьюшкой, располагающейся над хайлом.

Справка. Очень подробно история эволюции русской классической печки описана в популярной книге с одноименным названием, автор — Геннадий Федотов, год издания – 2003.

Настоящая русская печь коренным образом отличается от других отопительных сооружений из кирпича по таким признакам:

- глубокий сводчатый топливник, сделанный с уклоном вперед;

- дымовая труба располагается спереди – по центру либо в углу строения;

- непременный атрибут – лежанка, устроенная над топливной камерой.

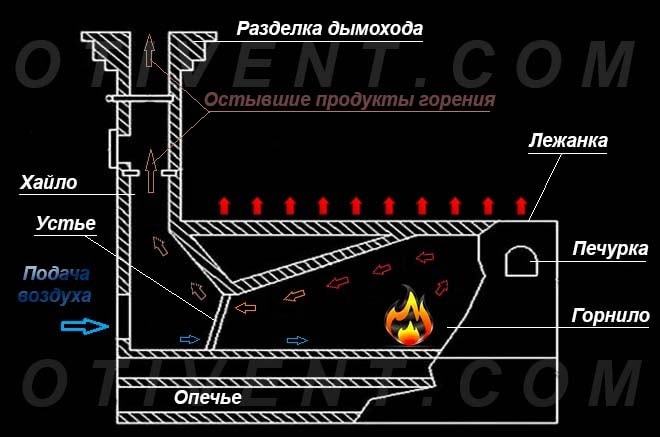

Теперь рассмотрим принцип работы печки, показанный на схеме:

- Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.

- Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – боковые стенки, песчаную засыпку и лежанку.

- Легкие продукты горения поднимаются к своду топки. Уклон не позволяет газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, затем становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.

- Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю зону устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымоход.

Примечание. В процессе горения выпечка хлеба и готовка пищи не производится. Когда печь хорошо прогрета, из топки сначала выгребаются угли, потом ухватом загружается еда в металлической посуде — чугунках. Выходное отверстие закрывается заслонкой.

Невзирая на многочисленные достоинства, русская печь с лежанкой редко строится в традиционном исполнении. Полезная площадь в современном интерьере на вес золота, а классический отопитель занимает много места, при этом слабо греет нижнюю зону помещения. Для строительства лучше рассматривать проекты модернизированных конструкций, где указанная проблема решена.

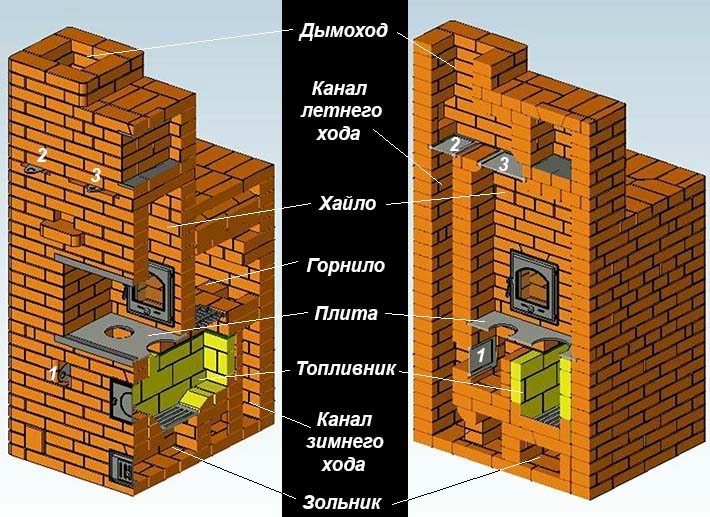

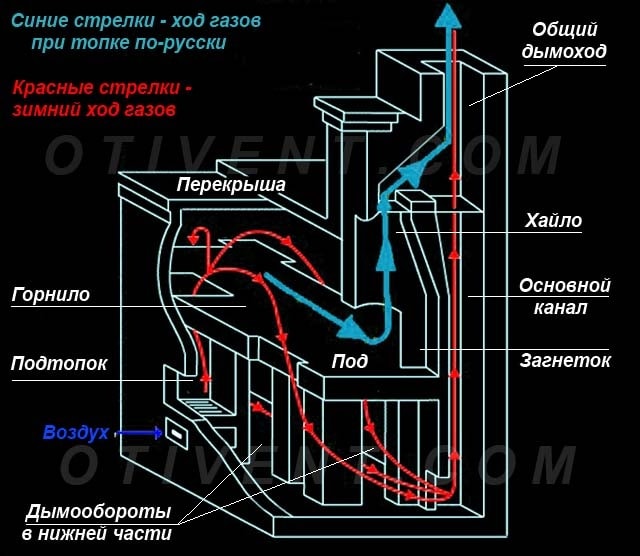

Усовершенствованные варианты отопителей

Модернизацией классической печи занимались многие русские мастера — И. Кузнецов, И. Подгородников, А Емшанов, А. Бацулин. Суть изменений заключается в следующем: за основу брались детали старой конструкции – сводчатое горнило, загнеток и хайло над устьем. К ним добавлялись новые функциональные элементы:

- Вместо шестка ставится варочная плита, снизу устраивается небольшой подтопок. Выкладывается параллельная шахта летнего хода, вверху объединяемая с основным дымосборником.

- Раскаленные газы из дополнительного топливника направляются по дымооборотам, сделанным в нижней части, – опечье. Затем продукты сжигания выбрасываются в общую трубу.

Примечание. Внесенные изменения позволяют топить печь двумя способами: по-русски (дым выходит сквозь устье и хайло) и в отопительно-варочном режиме (газы движутся в обход по каналам).

Мы постарались доступно описать распространенные концепции, существующих вариантов значительно больше. Цель изменений – улучшить теплоотдачу и функциональность базовой конструкции. При желании внутрь газоходов монтируется регистр водяного контура либо духовка (шкаф ставится рядом с подтопком).

Теперь подробно разберем обновленные варианты на конкретных примерах – с чертежами и порядовками.

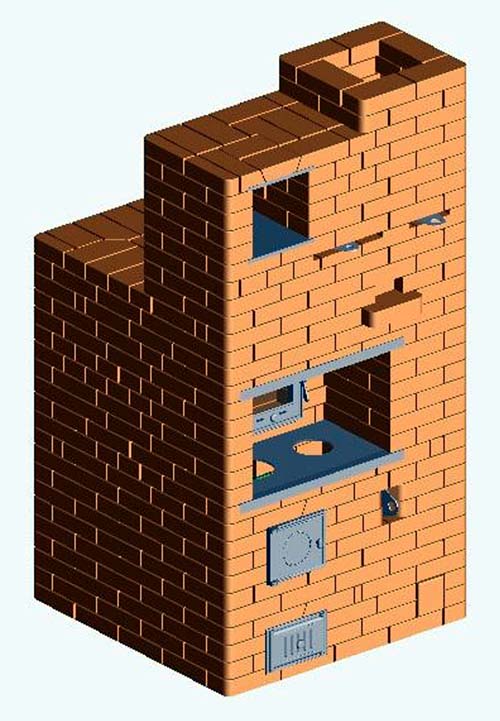

Проект мини-печи с плитой

Русская отопительно-варочная печка «Теплушка» с дополнительной камерой сгорания располагает мощностью 3.5 кВт. Сооружение рассчитано на обогрев маленького домика либо дачи площадью 30—40 м², а также приготовление пищи в зимний и летний период. Устройство малого отопителя показано на чертеже.

Мини-печь способна работать в 3 режимах:

- Летний ход. Открываем задвижки 1, 2 и 3 (смотри на картинке), заряжаем дровами подтопок. Газы сразу уходят по основному каналу в трубу, греется плита. Заслонка №3 играет роль вытяжки.

- Топка по-зимнему. Снова используем нижнюю камеру, закрываем задвижку №1. Тогда продукты горения двигаются через горнило и газоходы в подпечье, выходят по каналу на лицевую сторону и далее в главный дымоход. Происходит подогрев всего тела печи, снизу доверху.

- Топка по-русски. Дрова разжигаем в горниле, открываем герметичную дверцу устья и заслонку №3, задвижки 1 и 2 закрыты. Дым уходит в хайло и главную трубу, греется только лежанка. Для полноценного отопления дверку закрываем, заслонку №2 открываем – газы пойдут по нижним каналам печки.

Примечание. Схема движения газов при различных режимах работы показана на рисунке.

Благодаря эффективности и сравнительно невысокой стоимости материалов мини-печку можно смело назвать экономкой. Один минус – малые размеры лежанки. Максимальная высота постройки – 2.1 м, в районе перекрыши – 147 см.

Стройматериалы и печная фурнитура

Чтобы своими руками сделать русскую мини-печь, нужно купить комплектующие и материалы:

- полнотелый керамический кирпич – 670 штук (дымоход считается отдельно);

- шамотный кирпич для топки – 25 шт. (марка ША-8);

- блок шамотный марки ШБ-94 или аналогичный по размерам – 1 шт.;

- дверца устья основной камеры 25 х 28 см, можно с огнеупорным стеклом;

- дверка загрузочная 21 х 25 см;

- дверца зольника 14 х 25 см;

- две колосниковых решетки размерами 300 х 250 и 220 х 325 мм;

- деревянный шаблон – кружало – радиусом 460 мм, длина – 65 см;

- варочная панель из чугуна на 2 конфорки 71 х 41 см;

- 3 задвижки: 13 х 25 см – 2 шт., 260 х 240 х 455 мм — 1 шт. (марка ЗВ-5);

- равнополочный уголок 40 х 4 мм – 3 метра;

- лист стальной толщиной 1 мм для полки в печурке;

- оцинкованная сетка на армировку, ячейка 3 х 3 см – 2.1 м. п.;

- вата каолиновая, гофрированный картон.

Кладка красного кирпича выполняется на песчано-глиняном растворе. При возведении дымохода допускается добавление цемента М400. Огнеупорные камни ставятся на другой раствор – шамотная глина, мертель и тому подобные.

Совет. Новичкам рекомендуем делать растворы из готовых строительных смесей, продающихся в магазинах.

Ход кладки – пошаговая инструкция

Под печь отливается железобетонный или бутобетонный фундамент, чьи размеры на 10 см превышают габариты сооружения. Строительство начинайте по достижении бетоном 75% прочности, в нормальных условиях процесс застывания займет около 2 недель. Подразумевается среднесуточная температура воздуха +20 °С и должный уход за монолитом.

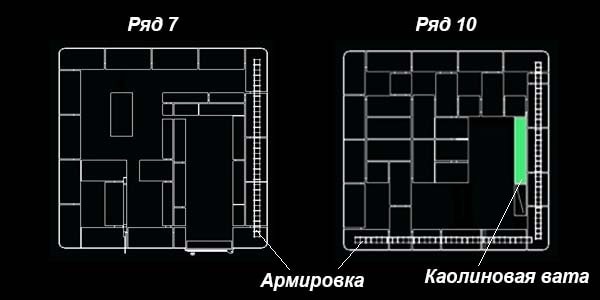

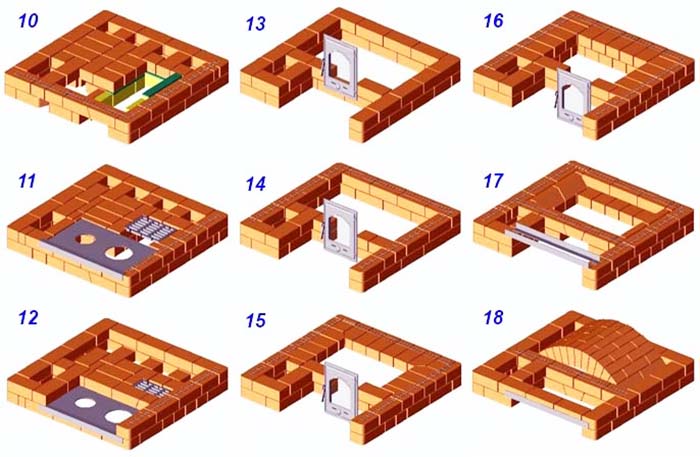

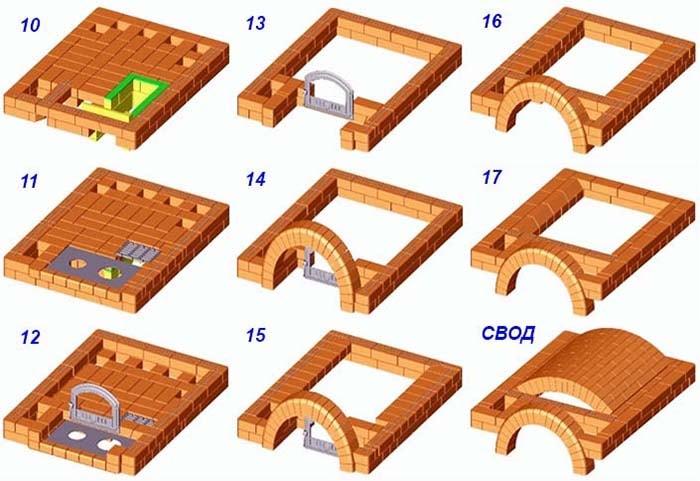

Устроив гидроизоляцию из 2 слоев рубероида, сделайте первый ряд в сплошную (понадобится 40 кирпичей). Как сложить печь согласно порядовкам, читаем дальше:

- На 2—3 ярусах формируется зольная камера, монтируется прочистная дверка и строятся столбики, подпирающие дно горнила. 4-й ряд продолжает основные стены печки, зольная камера перекрывается подрезанными камнями.

- Ряды 5—6 формируют основной дымовой канал и днище подтопка из огнеупорного кирпича. Колосниковая решетка ставится без раствора, сверху укладывается ряд шамотных камней, поставленных на ребро.

- На 7-м ярусе устанавливается загрузочная дверка и вертикальная задвижка летнего хода. 7—9 ряды укладываются по схеме, в конце шамотный кирпич укрывается каолиновой ватой (помечена зеленым). Обратите внимание: на седьмом ярусе появляется армировка стенок стальной сеткой.

- 10 и 11 ряды частично перекрывают газоходы и нижнюю отопительную камеру, ставится колосник для горнила и варочная плита. 12-й ярус начинает формировать основной топливник, на 13-м крепится дверка в устье горнила.

- 14—17 ряды кладутся по схеме, монтируются уголки для перекрытия варочного проема. На 18-м ярусе стальные профили накрываются, строится арочный свод радиусом 46 см из клиновидных камней.

- Ярусы 19, 20 делаются по схеме, полость между сводом и стенками засыпается песком либо заполняется густым кладочным раствором. Когда наполнитель высохнет, кладется 21 ряд – перекрыша.

- С 22 по 32 яруса строится передняя часть отопителя. На 24-м ряду ставятся обе дымовые задвижки, на 25-м – железная полочка размером 42 х 32 см. Уложив 29-й ярус, перекройте печурку таким же листом.

Рекомендация. Между керамической и огнеупорной кладкой сделайте зазор с помощью обычного упаковочного картона. Впоследствии бумага выгорит, а щель останется. Горизонтальные швы между красным и шамотным кирпичом раствором не заполняются, только каолиновой ватой.

Чтобы разобраться в постройке до мелочей, предлагаем посмотреть видео с подробной демонстрацией кладки каждого ряда и пояснениями мастера:

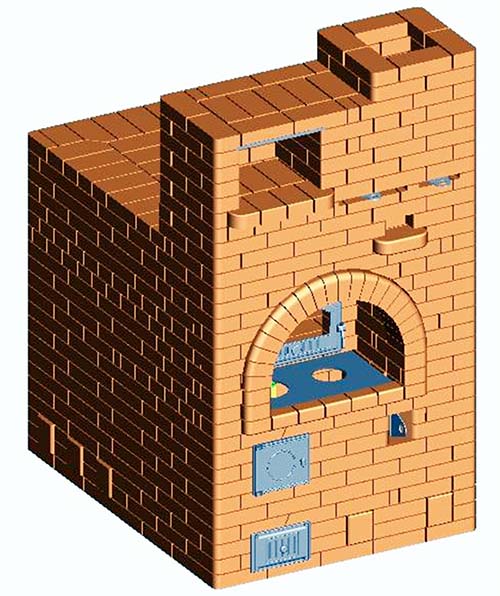

Русская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см

Устройство и принцип действия данной печки аналогичны предыдущему источнику тепла. Отличие – в размерах, мощности и некоторых конструктивных особенностях. Здесь тоже доступны 3 режима – зимний, летний и топка по-русски. Теплоотдача составляет 4.5 кВт, обогреваемая площадь – 45—50 м².

Размер печи в плане – 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента. Высота фронтальной части – 210 см, лежанки – 147 см. Комплект материалов для строительства:

- огнеупорные кирпичи ША-8 – 26 шт.;

- красный полнотелый кирпич – 995 шт. (дымоход в указанное количество не входит);

- шамотный блок типа ШБ-94 – 1 шт.;

- основная дверца, устанавливаемая в устье – 41 х 25 см;

- дверка зольника 14 х 25 см, топочная – 21 х 25 см;

- 2 решетки колосниковых размерами 240 х 415 и 220 х 325 мм;

- плита 71 х 41 см (2 конфорки);

- заслонка дымохода тип ЗВ-5, размер 260 х 240 х 455 мм;

- 2 задвижки 130 х 250 мм;

- сталь листовая толщиной 2 мм;

- сетка армирующая оцинкованная – 1.5 м. п. (ячейка 30 х 30, проволока диаметром 1 мм);

- шаблон для формирования арки, радиус – 322.5, длина – 645 мм;

- кружало под свод главной топки радиусом 60, длиной 77 см;

- картон упаковочный гофрированный, вата каолиновая.

Подготовительные работы – устройство надежного основания. Учитывайте, что после заливки фундамента опалубку можно снять через 3—4 дня (в теплый период), а строить печь – только спустя 2 недели. Площадка основания укрывается гидроизоляцией – сложенным вдвое рубероидом.

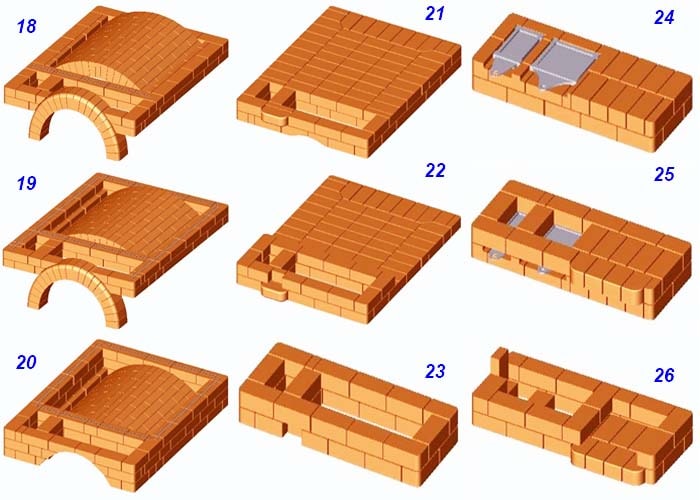

Как правильно выкладывается полноразмерная «Теплушка»:

- Ряд №1 – сплошной, состоит из 65 керамических кирпичей. На втором ярусе начинаем формировать стенки печи и опорные столбики, ставим дверку зольной камеры. 8 камней устанавливаем на тычок без раствора и обрезаем по высоте 3-го ряда. С остальной кладкой не связываем – это будут прочистные лючки.

- Третий ярус кладем по схеме, на 4-м перекрываем зольник. На 5-м ряду начинаем строить стенки топливника из огнеупора, вставляем колосниковую решетку 415 х 240 мм.

- Ряды 6 и 7 продолжаем класть по схеме, шамотные камни ставятся на ребро. После формирования 7-го яруса монтируем дверцу топки и летнюю задвижку, установленную вертикально. 8—9 ряды строятся согласно порядовкам.

- На 10-м ярусе перекрываем подтопок, верхние торцы огнеупорных кирпичей застилаем каолиновой ватой. Переднюю часть камеры нужно перекрыть шамотным блоком ШБ-94 или аналогичным. Начинаем армировать стенки печи оцинкованной проволочной сеткой, затем устраиваем повторное перекрытие из красных кирпичей (ряд 11).

- На готовом 11-м ярусе вставляем плиту и колосники основной камеры – горнила. Уровень №12 делаем согласно порядовке и монтируем большую дверцу. Затем выкладываем 13-й ярус и арку, пользуясь кружалом.

- Ряды 14—17 возводим по чертежам, поднимая наружные стенки печи, дымовой канал и лицевую перегородку горнила. Дальше кладем арочный свод R = 60 см из клиновых кирпичей. Ярусы 18, 19 продолжаем выстраивать по схемам.

- Двадцатым рядом перекрываем лицевую арку и поднимаем выше внешние стены. Заполняем пустоту над сводом раствором глины и песка. После высыхания строим ярус 21 – плоскость лежанки.

- Ярусы 22—32 составляют переднюю секцию печки, где хайло объединяется с боковым газоходом. Выстраиваем ряды согласно схемам, на 24-м уровне ставим 2 задвижки, на 29-м лист металла, перекрывающий печурку.

Пошаговые указания по возведению русской многофункциональной печки даст эксперт в своем видео:

Советы по технологии строительства

Возведение русской отопительной печки – вопрос серьезный. Домовладельцу без опыта в печном деле будет весьма непросто, поэтому рекомендуем запастись временем и терпением. Подробные указания по приготовлению раствора и кладке мы опубликовали в статье про строительство камина, начинающим советуем ознакомиться с указанным материалом.

Здесь мы дадим общие рекомендации, касающиеся именно русской домашней печи:

- Даже мини-версия отопителя весит свыше 2 тонн. Фундаментную плиту надо опереть на стабильный горизонт грунта, глубину можно определить по залеганию существующего основания жилища.

- В готовом здании «подошву» нужно устраивать отдельно от фундамента дома, отступив не менее 10 см. На стадии строительства коттеджа основания, наоборот, объединяются – выставляется общая опалубка и производится заливка бетоном.

- Нужен качественный кирпич и раствор, а не смесь из овражной глины. Правильная геометрия камней сильно облегчит вам труд – неровные кирпичи придется подпиливать.

- Замачивайте красный кирпич в ведре на 2—3 минуты, как изображено на фото. Огнеупор в воду не погружайте, только ополаскивайте от пыли.

- Допускается кладка горнила и топливника из керамического кирпича, как делали наши предки. Но помните: такие камеры боятся случайного перетопа, материал начинает крошиться и осыпаться.

- Скачков температуры боится и лежанка, устроенная на сыпучем основании. Вот почему рекомендуется заполнять пустоту над сводом глиняным раствором. Если засыпать полость песком, на перекрыше могут появиться мелкие трещины. Не успели построить печь, как нужно делать ремонт.

- Огнеупорная кладка не перевязывается с керамической, для обеспечения зазора между двумя стенками вставляется картон. Горизонтальные швы прокладываются каолиновой негорючей ватой.

- Трубу необязательно гнать доверху из кирпича. Облегчите конструкцию – после разделки установите сэндвич – дымоход, выходящий на крышу, как показано на фото.

Справка. Нередко печники укрепляют арку и стенки с помощью железного каркаса, сваренного из уголков.

Напоследок несколько слов о том, как правильно топить новую печку. Высушив печь в течение 2—3 дней (летом), сначала разведите небольшой костерок на верхней заслонке. Когда труба прогреется, начинайте помалу топить горнило, потом – нижнюю камеру. Количество дров наращивайте медленно, не торопитесь. Задача – равномерно прогреть тело печи для окончательной просушки.

Заключение

При всем желании подробно описать возведение русской печи нереально – изучению и совершенствованию технологии мастера посвящают десятки лет жизни. Отсюда последняя рекомендация: пообщайтесь с опытным печником вживую – он может поведать о подводных камнях и секретах, которые не найдешь в интернете.

Источник